米国より30年遅れた日本の電機を救う法

(2014年6月27日 21:46)ある外資系企業の日本法人トップの方と話をしていたら、今の日本の電機産業は、1980年代の米国企業とよく似ている、という意見で一致した。赤字を計上 → リストラ、首切り、が常態化している。ようやく、一段落したところが多い。しかし、これで従業員のモチベーションは保てるだろうか。

1980年代のアメリカは、日本の半導体メーカーに押され、リストラ・首切りを繰り返していた。取材したある米国企業の社員は「次は俺の番か、と思うと、仕事どころではない」と話していた。彼はさまざまなリクルーティング企業の所にジョブアプライ(転職のための人材登録)をするなど、職探しに奔走した。仕事は二の次だ。こうなると企業の活力はさらに落ちる。案の定、つぶれたり売却したり再構築(リストラクチャ―)に着手したりした。

多くの米国企業が復活した道を取材してみると、決して国頼みではなかった。DRAM敗退直後は、日本の「超LSI研究開発組合」を見習って1987年にSEMATECHという組織を作り、連邦政府から資金を提供してもらい、IBMや大手半導体企業が参加した。ただ、参加企業も参加費を支払った。しかし、競合メーカー同士の集まりの国頼みの組織はうまく行かなかった。1996年には連邦政府は提供資金を打ち切り、組織は国頼みではなく、自立するため海外からの資金も募った。そこで名前をInternational SEMATECHと変えた。海外企業からの研究開発資金も集まり、オペレーションが回るようになり、今日に至っている。つまり米国でさえ国家プロジェクトはいったん失敗したのである。今のSEMATECHは民間の研究開発会社である。日本の国家プロジェクトは、1990年代以降は全て失敗という声もある。

そこで、IBMやTexas Instrumentsなど米国の企業を取材してみると、初期のSEMATECHのおかげで生き返った、生き残ったという企業は1社もなかった。それぞれが真剣に、5年後、10年後のあるべき姿を議論し、世の中の市場トレンド(成長の道筋)と合致するかどうか、についてブレーンストーミングから議論し始めていた。TIが1995年にDRAMを捨て、アナログにフォーカスし、デジタルはDSPを残した、という結論は、社員のブレストで決めたものだ、と当時を知るトム・エンジボス元会長から聞いた。TIやインテルよりもずっと小さなサイプレスセミコンダクターのT.J.ロジャースCEO兼会長に取材した時は、「日本製品は品質が高いから、当社も日本の品質に匹敵するように品質を上げる生産技術を見習った」と語っている。T.J.は当初のSEMATECHを「金持ちクラブ(参入する会費が高いために大企業しか参加できなかったから)」と評し嫌った。

シリコンバレーの半導体企業は、いったん首を切ると、事業が回復した時に優秀な人間を採用することが難しいことを80年代に学んだ。デジタルLSIならまだしも、アナログは経験がモノをいう世界だから、なおさらだ。アナログチップで営業利益率3割、4割を誇るリニアテクノロジーの会長兼CEOのボブ・スワンソン氏は「リーマンショックの時は売上が落ちて苦しかったが、一人も首を切らなかった」と誇らしげに自慢した。

図1 リニアテクノロジーのスワンソン会長(左)

「今は日本企業よりも米国企業の方がむしろ温情だよね」。最初に述べた、ある外資系企業の日本法人トップの言葉である。日本の電機企業の経営は30年遅れているといえそうだ。首を切ったあと、残された社員のモチベーションをどのようにして上げようとするのか。

会社の活力は20~40代の若い力で決まる。彼らのモチベーションが高く、やる気を出せば、会社は成長する。しかし、その逆だと、会社は決して成長しない。経営層の仕事は、若い人の力を引き出すことである。そうすれば結果はおのずからついてくる。ボブ・スワンソン氏は優秀なアナログ技術者を見つけることは容易ではないことを知っている。もし、シリコンバレーの本社に来たくないという優秀なエンジニアを見つけたら、彼/彼女の住んでいる場所をデザインセンターにするという。

日本の電機を回復させるためには、経営者が米国の手法を見習う手が最も近道ではないだろうか。彼らは低迷した時に日本の良さを見習ったからだ。今度は米国の良いところを見習う番ではないか。何も、エセ実力主義が米国経営ではない。

(2014/06/27)

ルネサス子会社を買ったSynapticsとは何者か

(2014年6月16日 23:12)ルネサスの子会社ルネサスエスピードライバ(RSP)を485億円で買ったSynaptics社についてほとんど日本のメディアは報じなかった。しかしてその実態は、世界的にも著名な2人のエンジニアが創業した会社である。元Intelでマイクロプロセッサを発明した3人の設計者の内の一人が共同創業者の一人であり、もう一人はVLSI設計ソフトウエアを最初に発明したカリフォルニア工科大学のカーバー・ミード(Carver Mead)教授だ。

マイクロプロセッサは1971年、Intelのフェデリコ・ファジン(Federico Faggin)氏とテッド・ホッフ(Ted Hoff)氏、そして日本人の嶋正利氏の3人によって発明された。これは4ビットの4004であった。シリコンゲートプロセスを最初に導入したIntelが集積度の高いマイクロプロセッサを作ることになった。2300個のpMOSトランジスタを10µmプロセスで作ったプロセッサであった。

ファジン氏はIntelを退社後、Zilogを創立した。嶋氏ものちにZilogに移っている。ZilogのマイクロプロセッサにはDRAMのリフレッシュコントローラを集積しており、マイクロプロセッサとDRAMをセットで使うという考えがそこにはあった。

もう一人の共同創業者であるカーバー・ミード教授は、VLSI設計用ソフトウエアを発明しただけではなく、MOSトランジスタの限界論やガリウムヒ素トランジスタの発明など、エレクトロニクス、半導体に極めて大きな功績を残した。

ミード教授は、ゼロックスのパロアルト研究所にいたリン・コンウェイ(Lynn

Conway)さんと共に著した「Introduction to VLSI Design」は、今でもVLSI設計の教科書として残る名著である。

実は私は一度、ミード教授とコンウェイさんに会ったことがある。場所は、米国ニューヨークにあるマグロウヒル本社の会議室だ。1981年ごろ、日経マグロウヒル(McGraw-Hill)社(現在の日経BP社)の日経エレクトロニクスの編集記者だった私は、ワシントンDCで開催されたIEDM(国際電子デバイス会議)を取材するため、米国に出張していた。IEDM終了の翌週、ニューヨークのマグロウヒルを訪れた。

当時マグロウヒルが発行していたElectronics誌のエディターたちとのIEDM等意見交換と称して、表敬訪問がメインだった。まだろくに英語を満足に話せない私に対して、Electronics編集長は親切に振る舞ってくれた。彼が後で会議室に来てくれと言われ案内されると、そこにミード教授とコンウェイさんがいた。その年エレクトロニクス産業に貢献したエンジニアを表彰するElectronics Awardを二人が受賞した。上述のVLSIの教科書がエレクトロニクス産業に貢献したことに対して二人を表彰し、その祝賀ランチをとっていたのだ。ランチが終わり、両氏に挨拶することができた。

日経エレクトロニクスは、Electronics誌の日本版という形で1971年に創刊された。もともと日経マグロウヒルは、米国McGraw-Hill(マグロウさんとヒルさんが作った出版社)のラッセル・アンダーソン社長が日本の出版社や新聞社に呼びかけ設立した合弁会社だ。日経しか興味を示さなかったため日経マグロウヒルになった。1960年代の終わりころは通産省(現在の経産省)が外資の上陸を嫌ったために、合弁それも日本企業がマジョリティを握るような企業しか許さなかった。このため、日経51%、マグロウヒル49%の日経マグロウヒル社が生まれた。日経ビジネスもマグロウヒルのBusiness Weekの日本版として創刊された。

そしてファジン氏とミード氏がニューラルネットワークチップをビジネスとする会社を1985年に設立したのがSynapticsであった。残念ながらニューラルネットワークの考えは時期尚早だったのか市場がなかった。このため、製品をニューラルネットからタッチセンサコントロールに替え、1995年に製品化した。タッチコントローラ製品はアップルのiPhoneに採用され、Synapticsは今やタッチセンサコントローラの有力企業となった。

SynapticsがRSPを買収したのは、LCDドライバとタッチコントローラを1チップに集積するためだ。今でもタブレットやスマートフォンだけではなく、ウルトラブックのようなノートパソコン、工業用ディスプレイなどにもタッチパネルインターフェースが使われている。これまではタッチコントローラとLCDドライバは別々のチップで、液晶画面の額ぶちに沿って二つのチップが搭載されていた。しかし配線が複雑になっているのに加え、液晶メーカーは別々のサプライヤから調達しなければならなかった。このため次世代のタッチコントローラにはLCDドライバもシングルチップに集積することになる。

(2014/06/16)

ルネサス子会社とSynaptics社の会見、新聞の見出しに違和感

(2014年6月12日 23:26)ルネサスエレクトロニクスが株式の55%を持つ純然たる子会社であるRSP(ルネサスエスピードライバ)社を、米国の中堅ファブレス半導体メーカーのSynapticsが買収するという記者会見を昨夕開いた。Synaptics社のCEO兼社長であるリック・バーグマン氏がRSP買収のいきさつについて語った会見であった。それが翌12日の日本経済新聞に掲載されると「ルネサス再建、見えぬ成長」という見出しの記事になり、これが今日の朝刊に掲載された。なんで?と思った。

会見に出席したのは、Synaptics社側はCEOをはじめ合計3名、片やRSPは工藤郁夫社長ひとりだけ。記者からルネサスに関する質問が出ても、工藤社長は「ルネサス本体のことは言えない。本社が買収を決めたことだから」と答えるだけだった。そもそも6月12日朝刊の記事は、先月9日のルネサスの決算発表で作田久男会長が話したことと一歩も出ていない。昨日の会見から、なぜ「ルネサス再建、見えぬ成長」となるのか全くわからない。

(2014/06/12)

クルマのドアミラーがなくなる

(2014年6月 4日 23:14)ドアミラーのないクルマが何年か先には登場する。ドアミラーは駐車場など狭い場所や道路で、人とぶつかることがあり、クルマから出っ張っている分だけ邪魔な存在だ。とはいえ、ドライバーからは後ろが見えなければとても不安で、バックミラーと併せて後ろのクルマを見る場合などは欠かせない。ところが、「今のテクノロジー」を駆使すればドアミラーがなくても後ろが全く死角なく見えるようにできる。

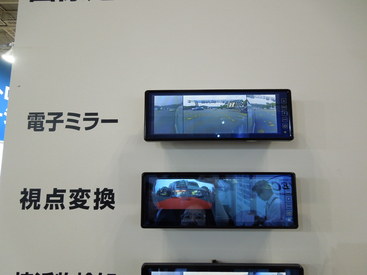

これが「電子ミラー」だ。大きさがわずか1cm四方のCMOSセンサカメラをしっかり左右に固定し、液晶ディスプレイでセンサからの映像を見る。米国の電気自動車ベンチャーのテスラモーターズは、すでに電子ミラーを搭載したドアミラーレスのコンセプトカーを提案している(写真1)。欧州では電子ミラーの規格の話し合いを始めているという。

電子ミラーはこれまでのドアミラーでは見えなかった死角までも除去する。クルマをバックさせている時に、かわいい孫をひいてしまったというような痛ましい事故を撲滅できる。米国では少なくともバックモニターを新車に取り付けることが今年から義務付けられた。クルマは少なくとも死角を完全に除去することが安全性を上げる重要な要素だ。

CMOSセンサで死角をなくすには魚眼レンズを使う。4方向に渡って180度のパノラマ映像が見られれば死角はなくなる。魚眼レンズの歪んだ画像・映像は半導体チップで修正する。歪んだ座標から直交座標へと変換するアルゴリズムを実行するソフトウエアも必要だ。座標変換を行うチップには、プロセッサ方式、FPGA方式などがある。

「今のテクノロジー」とは、半導体、組み込みシステム、ソフトウエアである。CMOSセンサも画像/映像処理プロセッサは半導体である。これにコモディティ部品の液晶を調達し、システムを構成しソフトウエアをプログラムすることで、電子ミラーは出来上がる。

5月、パシフィコ横浜で開催された「人とクルマのテクノロジー展」では、萩原電機が電子ミラーを試作、クルマに魚眼レンズセンサを取り付け、走行している映像をデモした(写真2)。彼らは専用のハードウエアで座標変換のアルゴリズムを実行させている。計算速度を速めるためだ。専用のハードウエアはFPGAで実現している。

米国には、魚眼レンズの映像を180度、あるは350度回転させられる技術を持つベンチャーがある。GEO Semiconductorだ。同社のデモ映像をビデオに収めた。彼らは、非常に広角レンズによる映像を時間的に左右(Pan)、上下(Tilt)、さらにズーム(Zoom)させられるようにした(PTZ動作)。クルマのドアミラーの代替に使った映像も、萩原電機のデモと同様だが、こちらは専用のプロセッサを開発した。ソフトウエアを変えることで、時間的なPTZ動作でも180度パノラマでも調整できる。

国内でも富士通は、自社のソリューションを提案・展示する「富士通フォーラム2014」において、電子ミラーを搭載したコンセプトカーを展示した。このコンセプトモデル(写真3)では、フロントガラスやダッシュボードにドアミラーの映像を置くという考えだ。スピードメーターとタコメーターは個人認証できるタブレットを利用し、タブレットを設置して始めてエンジンがかかる仕組みを提案している。

(2014/06/04)

次世代半導体、14/16nm FinFETか20nmFD SOIか

(2014年5月29日 23:42)インテルは22nm FinFETプロセスで製造した高性能マイクロプロセッサHaswellなどを1億個出荷したと言ってきた。ところが、その次の14/16nm FinFETプロセスでは生産を遅らせるという決定を最近行ったらしい。TSMCでも14nmFinFETプロセスはかなり苦労しているようだ。FinFETプロセス技術は歩留り良く製造できるのだろうか。懐疑的な見方が広がっている。

対抗馬として浮上してきたのが、STマイクロエレクトロニクスが力を入れている20nmのプレーナ型FETを用いたFD SOI(Fully Depleted Silicon on Insulator)技術だ(写真)。今月14日にはサムスンがSTからライセンスを受け、28nm FD SOI技術のマルチソース製造協力に関して提携合意した。ケイデンスは16日、自社のIPを28nm FD SOIプロセスでも動作することを発表した。

FinFETは、ドレイン-ソース間のリーク電流を下げるため、3方向から空乏層でパンチスルーさせた構造を持つ。従来のプレーナ型MOSFETでは、空乏層はゲートから伸びるだけの1方向しかなかったため、十分に閉じられない場合には、ドレインからソースにかけてリーク電流が増大した。十分に広げられるように不純物濃度を下げるとゲートしきい電圧Vthが変わるため下げられない。

基板バイアスを印加して空乏層を広げるというアイデアもある。しかし、トランジスタをオンさせる場合には電流はたっぷり流れてほしいから、基板バイアスもゲートと同時に戻さなければならない。つまり使いにくい。CMOSチップでは、できるだけ単純にオンオフさせなければ、ただでさえ複雑な設計回路は動作しなくなる。この結果、基板バイアスもかけにくい。

FD SOIは基板下に酸化膜があり、その空乏層を利用できる。つまり、ゲート電圧で上から空乏層を広げ、下の酸化膜側からの空乏層とパンチスルーさせて十分な高さの空乏層バリアを設けることでリーク電流を減らすというもの。いわば2方向からの空乏層でリーク電流が流れないように止めてしまうのである。

これまでSOIウェーハは価格が高く、バルクCMOSほど安くはできないと言われていた。SOIウェーハは2枚のウェーハを張り合わせて作るため、コストが1枚のバルクCMOSよりも高くなってしまう。

ところが、バルクCMOSは、HKMG(ゲート絶縁膜に誘電率の高い材料を用い、ゲート電極に従来のポリサイドとは異なる金属を用いるMOSFET)プロセスやFinFETというこれまでとは異なる材料や3次元構造を利用するため、コストがこれまでと同じという訳にはいかなくなった。しかも14/16nmのFinFETだと、Finが高くなり加工は難しくなる。インテルが22nmで用いていたFinFETのFinの高さはそれほどでもないと思われるが、14/16nmだと深くしなければ、空乏層の効果が効かなくなる。恐らく、このアスペクト比の高いFinを作る技術で難航し、インテルは製品化を遅らせたのではないだろうか。

これに対して、FD SOIは基板材料こそ、高くついていたが、ゲート構造やMOSFETそのものは従来方式をそのまま使えるため、トランジスタの歩留まりを確保しやすい。つまり、SOIでトランジスタを作ってもトランジスタ歩留まりは落ちない。

市場調査会社のIBS(International Business Strategies)は、28nmのHKMG(High Performance)プロセスによる100mm2および200mm2のチップと、28nmのFD SOIプロセス(HP)による100mm2および200mm2のチップのコストを調べると、どちらもFD SOIの方が少し安いというシミュレーション結果を示している。

プロセスがさらに複雑になる14/16nm FinFETでは、このコスト差はもっと大きく開いていくことになることは容易に想像できる。となると、FinFETプロセスは、本当は10nm以下から使われるべきだという意見も出てきそうだ。ただ、どうせなら14/16nmプロセスから習熟するという意味で始めるという考えもある。その場合には習熟によって歩留まりを上げることが前提となる。

しかも、28nmから20nmではなく、14/16nmへスキップすることが当たり前の認識になりつつある。今になって、14/16nm FinFETプロセスは意外と難しいぞ、という感覚を持つようになった。その先頭がインテルである。20nmプロセスは28nmプロセスと比べると性能や消費電力でそれほど大きなメリットを持たないことがわかってきた。だから14/16nmへのスキップすることが言われるようになった。しかし、そう単純ではなくなった今、FD

SOIは急浮上する可能性も出てくる。そうなるとSTマイクロが先端プロセスで主導権を握るようになるかもしれない。先端半導体は、目まぐるしく動いている。日本はいったいどうするのか?

(2014/05/29)

自前主義だから、ファウンドリ事業をできないニッポン

(2014年5月29日 00:17)日本のエレクトロニクス産業も半導体産業も、設計から製造・販売まで垂直統合方式で今日までやってきている。商品のライフが長い時代(1990年代半ばくらいまで)は、モノづくりに長い時間がかかってもやっていけた。2番手戦略でも十分に追いつけた。ソニーが画期的な製品(ウォークマンやカムコーダー、CD-ROM、MDドライブなど独自の発明商品)を発売しても、2~3年で松下電器産業が追い付いた。商品ライフは長かったから、最初にリスクを負いながら開発せずに最初の商品を見た後に、残業・徹夜で追いつけば十分に利益を出せた。

今日、アナログからデジタルに進み、特に民生品の商品寿命が短くなると、これまでの2番手商法はもはや使えない。ここに日本の悩みがある。民生品はデジタルのモジュール方式になり、アナログの擦り合わせ方式は必要ではなくなった。東京大学のものづくり経営研究センターの藤本隆宏教授のグループは、日本が得意なのは擦り合わせ方式だと主張する。デジタル化はモジュール方式になり、レゴのようにモジュールを組み合わせれば深いノウハウがなくてもデジタル民生品を作れるとする。

日本の擦り合わせ方式は、垂直統合の良さを追求し、阿吽(あうん)の呼吸で設計から生産まで詳細な契約マニュアルを書かなくても製品を流すことができた、と言われている。全部が全部この通りではないが、一理ある。

海外出張旅費の価値とは何か

(2014年5月16日 23:16)海外出張する時にいつも気になっていることがある。訪問した街にいると日本人をほとんど見かけないが、空港へ行くとどこからか来るのかと思うくらい日本人が大勢集まる。特にJALやANAのような日本の大航空会社の場合はなおさらだ。しかし、その街を歩いていても、ほとんど日本人を見かけないことが多い。多くの日本人観光客は旅行会社のツアーで来ているせいであろう。

西欧の人々は個人で行動することが多いせいか、大勢一緒にいるという状況をあまり見たことがない。特に英国は日本と同じように島国なのに、一人で海外へ行くことに全く抵抗がない。同じ島国なのに、日本は英国とはずいぶん違う。英国に限らず日本は外国とは考え方が大きく異なる。

最近の企業における海外出張はどういった行動パターンなのだろうか。私は昔からふつうは一人で出張してきた。かつて大会社にいた時は社長のかばん持ちのようなスタッフとして出かけたことが2~3度あったが、決して見聞を広められる楽しい出張ではなかった。

ここ10数年は、1人あるいは、せいぜい2人での出張が多い。それも最も安いUnited Airlineが多く、それなりに面白い。日本人が少なく、いろいろな人種の人たちと出会えることも面白い。先月米国からの帰りの便では、インド人の2人の幼い姉妹が隣に座っていた。私は通路側に座っていた。父親が時々心配そうに見に来るので、代わりましょうか?というと、いやいい、と素っ気ない。20席くらい前の座席に夫人らしき人と座っていた。

その父親は、時々見に来て、子供がうるさいかもしれませんがすみませんね、と言う。いや、子供たちは仲良く、「アナと雪の女王」に見入っていて、おとなしいですよ、と返す。父親はインドなまりの聞いづらい英語だが、子供たちは米国で育っているせいか、聞きやすい英語を話す。幼い姉妹は映画を見ながら楽しそうに時々笑い、こちらまで何かほのぼのとした気持ちになり、リラックスさせていただいた。日本の航空会社やビジネスクラスでは、こういった思いを経験したことがない。

日本の航空会社のビジネスクラスでは昔、嫌な思いを何度か味わった。それは、女性のキャビンアテンダントに威張り散らす日本人オッサンが隣に座る場合だった。横柄な態度で女性のアテンダントに酒を注文する。なんでもすぐに「客」をカサに着る。こんなオッサンとは口も聞きたくない。結局、エコノミークラスの方がずっと楽しい記憶が多い。

考えてみれば、ビジネスクラスはわずか10~13時間の間に40~50万円も高い料金を払っている。エコノミーだと米国西海岸15~20万円で往復できるが、ビジネスだと少なくとも30万円以上上乗せることになる。その価値はあるだろうか。その分、1泊のホテル代を1万円上乗せしてビジネスに適したホテルに泊まる方がずっとお金を有効に使えるのではないか。

危険な安いホテルではビジネスの信用にもかかわる。仮に5泊してもアップするお金はわずか5万円だ。1泊3万円のホテルに5泊、エコノミーチケットで出張する場合の出張費は30~35万円。1泊2万円のホテルに5泊、ビジネスチケットで行く場合は55~60万円。ビジネスの信用と効率を考えれば、どちらが有効なお金の使い方なのか、一目瞭然だ。米国の代表的な通信機器企業のシスコシステムズの経営トップが安売りのエコノミーで日米を往復するという話は本当だ。そのほかにもエコノミーで米国出張する外国人社長を何人も知っている。利益率の高い企業は、「価値」をしっかり意識している。

ソニーのストリンガー元CEOは社長時代、毎週ロンドンの自宅からニューヨーク、東京をファーストクラスで出張し、ソニーが赤字を出してもこのスタイルを変えることはなかった。誰も文句は言わなかった。言えなかった。「価値」を議論したことがないのだろう。

(2014/05/16)

ルネサスの未来にやっと期待できるようになった

(2014年5月15日 23:10)ルネサスの未来がようやく見えてきた。5月9日に発表された2014年3月期の決算報告会では、5期連続営業黒字が達成された。ただし、早期退職プログラムなどにかかるリストラ費用など特別損失として計上したため、純損益としては53億円の赤字になったが、昨年の大赤字から1623億円が改善された。

元々ルネサスがNECエレクトロニクスと一緒になった時、売り上げに対する社員数が異常に多く、誰が見ても収益は望めないことが合併する前からわかっていた。むしろ、合併する前に工場や人員を整理したうえで合併すべきだと言われていた。にもかかわらず先に合併した。これでは、日立やNECといった親会社の言いなりにならざるを得なくて、気の毒としか言えなかった。

この1年で工場の売却や閉鎖などで経費を削減し、過剰な人員も整理しただけではない。ルネサスが成長戦略として採用したことは、「車載のルネサス」戦略を鮮明に打ち出したことだ。これまでは、半導体製品の種類で事業を行っていた。マイコン事業、アナログ事業、パワー半導体事業、システムLSI事業などで区分けし、あくまでも作り手側の見方でしかなく、ユーザーの立場には全く立っていなかった。

これを、自動車事業(車載制御・車載情報)と、汎用事業(産業・家電、OA・ICT、その他汎用品)と応用別に分けた。汎用にどのような価値を設けるのかはわからないが、少なくとも「自動車事業ならルネサスに任せろ」と言わんばかりの組織である。とても頼もしい。自動車用の半導体であれば、マイコンだけではなく、センサ出力からのアナログやアクチュエータを駆動するパワー半導体、そしてアルゴリズムやソフトウエアを盛り込むシステムLSI(SoC)など、ユーザーの価値を決める重要な機能を提供する。ユーザーはルネサスに頼めば、ワンストップで自動車のECU用のチップを手に入れられ、ソフトウエアを盛り込むことができる。ユーザーは半導体のことを気にすることなく、ECUのシステムや自動車全体のネットワークなどシステムにフォーカスできる。これぞ、ルネサスの価値となる。

実は、カーエレクトロニクス分野に参入し始めた米国半導体メーカーは増えている。これまで自動車向けでほとんど実績のない米国メーカーがユニークなチップを設計して自動車メーカーに提案している。ルネサスはうかうかしていられない。だから、これまでののん気なルネサスが心配だった。まだルネサスはカーエレクトロニクスに強いが、いずれ抜かれるのではないかと私は恐れていた。

昨年の5月、オムロンから来た作田会長が工場を整理するとともに、ユーザー指向のコンセプトを社員に伝え、事業マインドを変えつつある。記者会見では、ARMのマイコンが浸透し始めているので、どう戦うのか、という質問があった。しかし、ARMマイコンと競争したりコラボしたりするという考えではなく、ユーザーから見てARMのマイコンを使うべきかどうかが重要だ、と答えている。以前、自動車事業を統括する大村執行役員と話をしていた時、彼はユーザーからみて、(ルネサスオリジナルの)SHコアかARMコアか、ユーザーの望むシステムにとってどちらが適しているかという視点で考える、と言っていた。ユーザーにとって、ARMもSHもVシリーズが揃っているからこそ、最適なアーキテクチャのCPUコアを使えば良いから選択肢が増えたと考えればよい、とする。

これらのコメントは、ルネサスがメーカー視点ではなくユーザー視点に変わってきていることを示している。すでに以前のルネサスではない。世界と戦える視点になっている。もはや、ダメなルネサスではなく、世界と戦えるルネサスになりつつある。インドに拠点を設けたこともその積極的な攻めの姿勢の表れである。インドで組み込みシステムを開発しているDelta Embedded Solutions社(写真)を昨年取材した時、彼らはルネサスのマイコンを使っていると言っており、どうやってルネサスにアプローチしたのかを聞いてみた。すると、いろいろなマイコンを比較した結果、

ルネサスのマイコンが開発すべきシステムに最も適していたため、欧州ルネサスから入手したと答えていた。この時点ではまだ日本のルネサスにはアプローチしていなかった。今回のインドに拠点を設けるという姿勢は、インド市場にルネサスの汎用マイコンを普及させる絶好の機会になるだろう。

(2014/05/15)

サムスンとグローバルファウンドリーズの提携の裏側

(2014年4月26日 10:53)サムスンとグローバルファウンドリーズ(GF)は、次世代技術である14nm finFET技術で提携した。このニュースの裏側から提携の真実に迫ってみよう。

この裏側にあるものは、両社ともトラブルを抱えている点である。このトラブルのタネを提携によって解決することで、両社ともウィン-ウィンの関係が得られる。日本経済新聞は、サムスンがGFにライセンス供与したとあり、サムスンの方が技術的に優位性を保っているような印象を受けるが、ライセンスを供与するのかどうかはどうでもよい。サムスンにとっては渡りに船のうまい話であり、同時にGFにとっても飛びつく話であった。なぜか。

富士通とパナソニックの統合が失敗する理由

(2014年4月16日 23:19)二日前、富士通とパナソニックを統合した新会社が設立されるというニュースがあった。1年以上も前に、「富士通とパナソニックを統合して成功するわけがない」という記事を書いた。今回も、何人かの人間に聞いてみた。成功すると思っている人は一人もいなかった。なぜか。ダメ同士の部門がくっついてどうして成功するのかわからない、と皆異口同音に言った。なぜダメ同士か。

1年前とは違う視点で考察してみよう。15日のロイターは、富士通とパナソニックは半導体システムLSIの設計・開発部門を統合する計画について今年秋新会社を設立することで大筋合意した、と報じた。そもそも、システムLSIとは何か?実は半導体メーカーの多くがシステムとは何かを知らずにこの言葉を使っていると複数の人たちから聞いた。メモリではない高集積の半導体チップを、ただ漠然とシステムLSIと呼んでいるようだ。

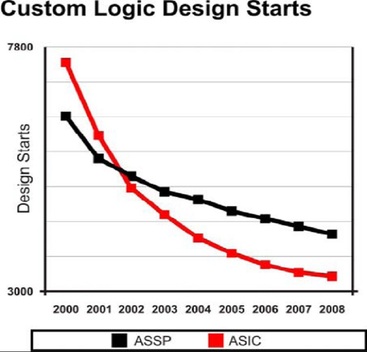

だからここではっきりと定義しよう。システムLSIとは、ハードウエアとソフトウエアからなるシステムという概念を取り入れた高集積の半導体チップ、と定義しよう。するとASIC(application specific IC)やASSP(application specific standard product)とは全く異なる概念であることがわかる。ASICは、カスタム仕様のハードワイヤードロジックである。ここにはソフトウエアという概念はない。ASICを他の企業も使えるように仕様を少し緩和して複数社が採用できるようにした半導体チップをASSPと呼ぶ。こちらもハードだけのチップである。設計件数はどちらも減少している(図1)。

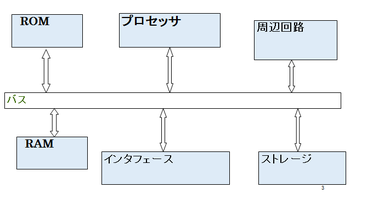

システムLSIは別名SoC(システムオンチップ)とも言い、チップにシステムという概念が入る。ハードウエアの回路と、ソフトウエアを焼き込めるようなメモリを搭載したロジック回路である。具体的にはマイクロプロセッサとROM、RAM、周辺回路、I/Oインターフェース、ストレージなどを搭載している(図2)。ROMには独自のソフトウエアを焼き込んでよし。差別化できる独自のアルゴリズムを格納してもよし。複数の仕様をソフトウエアで格納してもよし。一方、周辺回路には独自のハードウエアをロジックで組み、高速化回路とする。回路の中身は変えられないが、ソフトウエアよりもずっと高速にデータを処理できる。

システムを構成する場合、何をハードウエアで考え、どれをソフトウエアで構築するか、何を半導体チップに集積し、何を別チップにするか、などを大きな俯瞰図のようにシステム全体を見て判断する。ファブレス半導体企業とは、ハードとソフトの塩梅(あんばい)を考えながら低コストで顧客のシステムを実現するための半導体を企画できる会社を指す。顧客の言われるとおりにプログラムを組み、RTL出力するだけのデザインハウスではない。

では、富士通のシステムLSI部門は、パナソニックのシステムLSI部門は、ハードとソフトをうまく切り分けてシステムを半導体チップに焼き付けることをやってきただろうか?筆者が取材する限り、残念ながら顧客の言われるとおりに半導体設計用言語HDLを使ってプログラムしてきただけである。いわば注文を受けてプログラムを書くプログラマ集団のデザインハウスに近い。半導体でシステム概念を企画・構成した経験があまりない。この作業を実は、富士通やパナソニックの半導体を発注しているコンピュータ事業部門やテレビ事業部門がやっていた。半導体部門はただ単にHDLでプログラム作業をしていただけなのだ。HDLでプログラムするのなら、インドの企業の方がコード効率の優れたRTLを出力できると言われている。

こういったデザインハウス部門同士をくっつけて、クアルコムやブロードコム、AMD、nVidia、メディアテックなどのようなユニークで、しかも価値のある半導体を企画開発できるのだろうか。まずこの出発点が間違っているのではないだろうか。

百歩譲って、ファブレス半導体企画メーカーを設立するのであれば、システムのことを熟知しているハードとソフトの人間を大量に採用しなければならない。親会社から移動させる手もあろう。外部から採用する手もあろう。とにかく、ソフトウエアにも大量の人員が必要なのだ。NORフラッシュメモリで復活したスパンションでさえ、ソフトウエア人材を大量に採用したとCEOのジョン・キスパート氏は述べている。ファブレスを目指すのならソフトウエア技術者を大量に採用する覚悟があるのだろうか。

経営者がMOTというか、IT・システム技術を理解しているのなら、システムLSI半導体部門を切り離すのなら、企画のできるコンピュータ部門なり通信機器部門なりからソフトウエアエンジニアを半導体部門に投入することは欠かせない。これなしでは半導体部門だけをくっつけさせても失敗することは目に見えている。

さらに言えば、世界の勝ち組半導体メーカーは、顧客の一つ上のレイヤーまで抑えたソリューションプロバイダに変身してきている。ソリューション提案をすることで顧客を納得させ、増やしている。もはや御用聞きだけでは務まらない。こういった世界的な流れまで捉えた仕組みを理解しているだろうか。1年以上前に言ったことから、結局何も変わっていない。

(2014/04/16)