日本の電機よ、目を覚ませ

(2015年9月21日 08:53)今朝の日本経済新聞に、シャープの液晶工場を鴻海がアップルにも出資させよう、という記事が掲載された。すでに指摘したように(参考資料1)、液晶はもはやハイテクではない。20世紀まではハイテクだったが。

テレビを最初に発明した企業はRCA(Radio Corporation of America)だ。かつてのRCAは、日本の企業が逆立ちしてもかなわないほどの巨大企業だった。白黒テレビだけではなく、カラーテレビもRCAが最初に世に出した。液晶ディスプレイの発明もRCAであり、青色LEDの発明もRCAだった(参考資料2)。そのRCAが光ビデオディスクの失敗で経営基盤が傾き、業界から姿を消した。

米国のテレビ事業を引き継いだのが日本のソニー、パナソニック、東芝、日立製作所、シャープ、三洋電機などだった。その日本はデジタル時代になると没落した。代わって韓国のサムスン、LGなどが続いた。LGは米国のゼニス(Zenith)も買収した。今は中国勢と韓国勢だけになった。さらに、テレビのビジネスは今や液晶全盛になった。ブラウン管方式はもはやない。

ところが、米国には今Vizio(ビジオ)というテレビメーカーが伸してきている。3年前の2012年1月にInternational CESという展示会でラスベガスへ行った時のこと。かつてコンシューマエレクトロニクスショーと呼んでいたCESだが、今やヘルスケアコンソーシアムや自動車エレクトロニクス(図1)、半導体製品などが並ぶ展示会に変わった。2012年から主催者のCEAは、Consumer Electronics Show(家電見本市)と表記するな、と叫ぶようになった。単にCESと表記してくれ、というのである。このショーはもはや家電だけの世界ではないからだ。このショーでは、聞いたことのない企業が大きなブースを出しており、Vizioという看板を出していた。いったい何者なのか。ブースの人に聞いてみた。我々は米国のテレビメーカーだ、という。それもよくよく聞いてみるとファブレスで、設計を米国でやり、製造はアジアに委託する。EMS(Electronics Manufacturing Service)と呼ばれる製造だけを請け負う業者がアジアには多い。アップルのiPhoneを製造するのも台湾を拠点とする鴻海精密工業(中国の工場はFoxconn)というEMS業者だ。

図 CESでは半導体メーカーのnVidiaがランボルギーニを展示

つまり、今やEMSを利用すれば人件費の高い米国でさえ、テレビビジネスは成り立つのである。工場を持たずに、設計図面や仕様書をEMSに渡すと、製品という形にしてくれる。しかも安い価格で。かつて日本に負けたアメリカがテレビを復活させているのである。だから、工場がなくても家電製品は作れる。

日本の電機メーカーは全てテレビから撤退しようとしてきた。ソニーやシャープは未だにテレビにこだわるが、それならいっそのこと、工場を持たないファブレスに徹したテレビメーカーを目指せばよい。パナソニックは、今や民生事業から産業事業へと舵を切り替えている。日立製作所は、儲からなかったテレビ事業を切り捨て、電力インフラ、公共インフラ、交通インフラに舵を切り直し、赤字体質から脱出した。

企業のコーポレートガバナンスの未熟さを露呈した東芝も家電部門をまだ持っていた。日本の電機メーカーはいずれも工場を持ち、自前のモノづくりにこだわってきた。これでビジネスが成り立たなくなってきたのに、なぜ日本で工場を保持し続けるのか。事業性という視点でテレビビジネスを見直してほしい。シャープは、液晶の工場を持つことが競争力だと錯覚している。液晶がもはやローテクであることはもはや常識なのに、液晶の製造に競争力はもはやないことに気がつかない。

中国や韓国に負けない、今のソニーやシャープの競争力は何か。ソニーは絵づくり、シャープはセンサを活用したシステムではないか。シャープのセンサ半導体には素晴らしいものがある。赤外線技術、CMOSイメージャー技術、これらとテレビとの組み合わせて新しいユーザーエクスペリエンスを生み出すことがシャープの強みだったはず。目の付けどころがシャープだったのはまさにユーザーエクスペリエンスという機能だった。いつの間にか、液晶だけが強みだと錯覚したのは世界を見ていないからだ。シャープの液晶でさえ、製造ではなく設計で差別化技術を持っているはずだ。

世界の企業は、水平分業で自分の得意な所だけに集中している。例えば、アップルはメーカーであるが、設計だけを行うファブレスだ。設計にフォーカスして、機能や形、コスト、さらにはサービスにこだわる。だから少し高いが(無理すれば買える値段)、カッコ良さでは抜群の商品を生み出している。グーグルもファブレスだが、カギとなる半導体は企業買収で手に入れる一方で、ファブレスというメーカーにもなれる準備を整えている。ホールディングカンパニーAlphabetに組織変えしたのはメーカーになるためだ(参考資料3)。

人件費の高い日本で工場を運営する場合に、人件費比率の高い産業なら中国やベトナムなどには太刀打ちできない。テレビ工場では、いまだに人が多いため人件費比率は比較的高いはずだ。

総合電機よりもひと足先にファブレスに脱皮した半導体メーカー、ソシオネクスト(富士通セミコンダクターとパナソニックの半導体部門が合併した新会社)のあるエンジニアは、「顧客から要求が来ても以前は数十万個以上購入しないのなら他へ行ってくれと断ったが、工場で流す数量が常に頭にあったからだ。ファブレスになった今では、数量は考えずに、システムにフォーカスできるので面白い」、と生き生きとした表情を見せていた。同じく富士通からスパンション(現在はサイプレス)へ行ったエンジニアも、「(昔はこれ以上先端的な開発はするなと言われたが)、今はどんどん先端の開発をやってくれと言われるので楽しい」、とファブライトの外資に買われて表情は明るくなった。

日本の総合電機よ、半導体部門を切り捨てる前に、自社の没落の要因(民生機器の垂直統合にこだわり過ぎたという問題)にもっと早く気が付くべきだった。半導体部門を切り捨てても、依然として親会社は悪かったことにようやく気付いたから、迷走しているのである。逆に、半導体なしでこれから先、どのようにして将来のエレクトロニクス商品を差別化できるのか、経営者はそれにさえまだ気が付いていない。ソフトメーカーのオラクルがハードウエアのサンマイクロシステムズを買い、さらに半導体メーカーも狙っているのは、これからのテクノロジーで最も重要となるのがハードウエアとソフトウエア、半導体、サービスであることを知っているからだ。半導体事業を切り捨てるのなら、自分のフォーカスしたい事業で強い半導体メーカーとコラボできるところに早くから接触することだ。それをせずにただ切り捨てては、その企業に将来はない。

参考資料

2. 「青色LEDは誰の発明か」議論が盛んな米国(2014/10/27)

3.「GoogleがAlphabetに変える理由」(2015/8/12)

(2015/9.21)

iPhone 6Sのテクノロジー

(2015年9月20日 10:47)間もなくiPhone 6Sが発売される。これに伴い、通信オペレータのKDDIとソフトバンクは25日の朝7時40分、35分からの取材案内を流している。テレビ局や新聞は、一斉に書き立てることだろう。さらに、発売後すぐにこの製品を分解して、どのような部品が使われているかを調べる「ティアダウン」(分解)もサードパーティから発表されるであろう。アップルが公表しているテクノロジーで、すでに今から推定できる技術を解説してゆこう。

iPhone 6Sの性能を左右するのは半導体チップであり、その心臓部にはアプリケーションプロセッサ(APU: application processing unit)と呼ばれるシステムLSI、A9がまず鎮座する。APUは、マイクロプロセッサであるCPU回路(CPUコアと呼ばれる)、グラフィックス性能を決めるGPU(Graphic processing unit)回路、ビデオ(動画映像)を少ないデータ量に圧縮するエンコーダとそれを伸長するデコーダを集積したコーデック回路、さらにWi-FiやBluetooth近距離通信回路やさまざまな機器をつなぐためのインタフェース回路、その他独自の使用を決める周辺専用回路、などからなっている。それもデータバスが64ビットというアーキテクチャだが、これはiPhone 5Sが登場した時に、それまでの32ビットから64ビットに変わった。iPhone 6ではA8という名称のAPUが使われてきたため、iPhone 6SではA9に変わる。APUはウェブブラウジングや検索、データ処理、制御処理などのジョブを一挙に引き受ける。

APUにはこれまで最小線幅20nmでシリコン回路を作るプロセス技術が使われていた。iPhone 6がこの技術だ。今回のiPhone 6S内のCPU性能は最大70%、GPU性能は最大90%高速化した、と謳っているため、14nm FinFET技術が使われていることはほぼ間違いない。FinFET技術はトランジスタ(FET:電界効果トランジスタという)を微細にして性能を上げてもリーク電流が少なく、待機時(スマホでは待ち受け時)の消費電流が少なくなるという特長がある。このため電池は長持ちする。FinFETは半導体内部を3次元的に3方向から空乏層と呼ばれる一種の絶縁層で電流パスをふさいでしまおうという技術で、従来は1方向からしか電流パスをふさぐことができなかったために、リーク電流を完全にふさぐことができなかった。

FinFETプロセスは、Fin(魚のひれという意味)という3次元構造をシリコン上で形成しなければならず、歩留まりを上げることが難しかった。特に垂直にまっすぐシリコンの壁を物理的に、しかも数億トランジスタ全体に均一に形成しなければならない。このためTSMCやサムスン、グローバルファウンドリーズなど、半導体製造専門の企業は苦労を重ねて歩留まり向上に努めてきた。ようやく、歩留まり向上のメドが付き、今は各社とも次世代の10nmプロセスの安定生産に向けて、設計専門メーカー(ファブレスやIPベンダー)との親和性や実証を確認できるようになっている。

ただし、LSIチップ上ではトランジスタの性能だけを上げてもチップ全体の性能は上がらない。配線を微細化すると、CPUコアやROM、RAM、GPUコア、コーデック等の回路つなぐ配線による寄生抵抗や寄生容量を無視できなくなり、動作速度が落ち消費電力を下げられず、正常な動作が難しくなる。しかも長時間電流を流していると配線材料の銅やアルミの原子の塊が配線上を動いてボイド(空隙)を作り断線に至るという信頼性問題も出てくる。このため、通信技術の中継器(リレー)やクロスバースイッチのような技術が使われるようになってきた。これにより、CPUコア内の配線とコア間を結ぶ配線のロスを低減できるようになった。A9の14nmFinFETプロセスでは配線が大きなカギとなる技術の一つになる。

アップルの特長はたくさんのセンサを使っていること。このためMシリーズと呼ばれるセンサ専用コプロセッサもある。コプロセッサとはCPUプロセッサと協調しながら、CPUへの負荷を減らす回路である。これもiPhone 5Sから導入された。今回はM9になる。搭載されるセンサには、XYZ軸に沿う加速度センサ、XYZ面の回転を検出するジャイロセンサ、気圧を検出する圧力センサ、地磁気を検出するXYZ磁気センサなどがある。センサは電気以外の物理量を電気信号に変換する素子である。これらのセンサでは、加速度や回転、磁気などを変換する電気信号は極めて小さいため、外来ノイズに弱く、増幅したりインピーダンスを変換したりする必要がある。さらにセンサごとにそれらの値は全く違うため、センサ信号を受けて処理する専用の回路が必要となる。Mシリーズはセンサのアナログ信号をデジタルに変換し、さらにセンサの意味をつかみ取る回路までを含めた一種のマイコンである。このようなセンサからの信号処理回路を最近はセンサハブと呼び、これから重要な半導体チップとして注目されている。

iPhone 6Sでは、新たに触覚センサとも言うべきマルチタッチ技術が採用される。これは圧力センサを使って、アナログ的にディスプレイ画面を押した深さによって、新たにコマンドを実行できるようにしたもの。画面を押す深さによってスマホを操作できるようにする。画面を押す深さを検出するセンサには静電容量方式を使っている。Peek(のぞき見)やpop(ポンとはじけるような仕種)と呼ぶ機能を新たに追加するとアップルは言っている。これらの機能は、あるアイコンを強く押すとその情報の詳細を表示したり、写真なら拡大させたり、LINEなどのSNS情報を表示したりするモノ。

このUI(ユーザーインタフェース)には、6月の開発者会議で発表されたプロアクティブアシスタント(Proactive Assistant)機能が搭載されている。これは、これまでのユーザーの行動に加えて、次の動作を予め予想して表示してくれる機能だ。アマゾンには以前購入した本のリストが表示されるように、ユーザーの行動を予め予測する機能を最近、コンテキストアウェアネス(Context Awareness)と呼ぶ。コンテキストは文脈、アウェアネスは知ること・理解すること、という意味である。グーグルにはGoogle Nowという機能がある。今回のプロアクティブアシスタント機能もその流れだ。

最後にGPUについても触れておこう。グラフィックスプロセッサGPUは、文字通り、絵を描いて色を塗っていく専用のプロセッサである。絵を描く場合にはまずデッサンを描きさらに詳細部分を描く訳だが、書くべき絵のデータを記憶しているメモリとのやり取りがとても多い。この手法がスーパーコンピュータにも使われるようになってきている。iPhone 6Sでは90%もの性能が上がったことから、イマジネーションテクノロジーズが昨秋発表された新型GPUのPOWERVRシリーズ7というIPコアではないかと推測する。これまでのPOWERVRは20~40%アップのスピードで性能を向上させてきたが、シリーズ7ではアーキテクチャを変え、性能をほぼ倍増させたからだ。

イマジネーション以外のGPUコアでは、スマホに集積できるほど消費電力が低いアーキテクチャはまだない。nVidiaやAMDのGPUはデスクトップコンピュータに使われており、200W~400Wと消費電力は大きい。GPUでは、デッサンや詳細描画の描き方、色の塗り方のアルゴリズムをどう簡略化しながら美しさを保つか、がカギとなる。イマジネーションはそのノウハウを持っており、次は光の陰影をもっとくっきりと表現できるRay-Tracing技術も市場へ間もなく出してくる。もはや写真かグラフィックスか区別できないほどきれいな映像が、デスクトップコンピュータだけではなく、スマホでも手に入るようになる。この機能はおそらくiPhone 7かiPhone 7Sに導入されるだろう。

(2015/9/20)

テクノロジーが病気を治療する

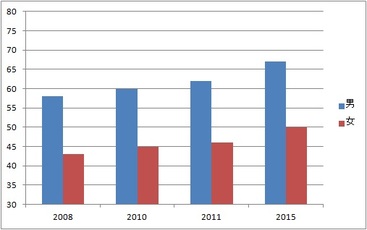

(2015年9月 6日 14:06)日立製作所と日本アキュレイが共同で、日立高精度放射線治療研修センターを千葉県柏市に開設した、というニュースが新聞に流れた。この会見に出席して、驚いたことに米国では人口10万人あたりのがんの死亡数が1995年から10年間の間に減り続けている。一方、日本はなんと、増え続けているのである。非常に対照的である。がんになる確率も増え続けている(図1)。

図1 日本でのがんのなる確率 生涯になる確率 出典:東京大学病院 中川恵一教授

がんの治療法に関しても、大きく手術と放射線治療に分けるなら、日本は欧米と比べ手術の方が多い。欧米では放射線治療の方が多いため、日本の手術は極めて特異である。がん治療の内、放射線治療を実施している割合は2010年時点で、米国66%、ドイツ60%、英国56%なのに対して、日本は29%にとどまっている。

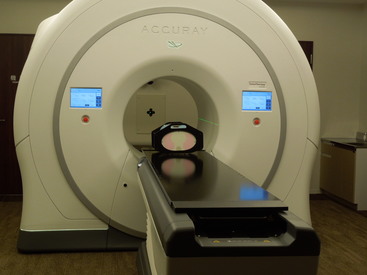

従来、放射線治療は、がんの組織だけを攻撃してくれるのならよいが、正常な組織に当たれば壊してしまう恐れがあった。しかし、今やピンポイントでがん細胞だけにX線を集約させる方法、トモセラピー(Tomo Therapy)が使えるようになってきた(図2)。残念ながら日本ではトモセラピーを使いこなせる医師がまだ少ない。そこで、この最新のトモセラピー技術を習得するための施設を、今回、日立メディコの敷地内に研修センターとして設置した。

図2 日立高精度放射線治療研修センターに設置されているトモセラピー装置

ピンポイントでがんの部位だけを認識するために、CTスキャナーで人体の内部にひそむ病巣を3次元的に撮影し、そのデータを記録しておく。がんの部位を探すのに、CTの撮影する「カメラ」を360度回転させながらデータをとる。そのデータを使ってがんの部位に絞ってX線を照射する。トモセラピーの窓から発射するX線は、360度回転させながら発射する。その窓はX線ビームを絞るため、シャッターを使うが、がんの位置データと同期をとりながらメカニカルなシャッターを開閉していく。

このようにして、正常細胞を傷つけずにがん細胞だけを攻撃することができるようになった。それでもなお、日本では放射線治療は一向に進んでいない。手術するケースが未だに過半数を超えている。トモセラピーを動かすことができる医者もまだ少ない。このため、啓蒙する意味も含めてトモセラピー装置の原理から使い方、がんの位置を見つけそれをデータ化して、治療計画を立てる方法などをこのセンターで研修する。3日間あるいは5日間のコースがある。東京大学病院放射線治療部門の中川恵一教授は、「先進国の中でがんが増え続けているのは日本だけ」と述べ、放射線治療がもっと多く使えるように期待する。

X線はからだを突き抜けていくため、がん細胞を100%攻撃できる訳ではないが、トモセラピー技術はそれに近づいた。さらに、完全に100%のがん細胞だけを攻撃するため、人体を突き抜けない、もっと重い陽子(水素イオン)や重粒子(炭素イオン)を使う治療法も開発が進んでいる。X線と違って質量が重いため人体を通り抜けず、がん細胞に留まるため、「超」ピンポイントが可能になる。

ところで、国内エレクトロニクス産業は民生から産業用にシフトしている。例えば、パナソニックはこれまで家電を中心に民生機器と白物に注力していきたが、車載用や産業向けに舵を切り始めている。産業向けと言っても工場用の設備から車載、宇宙・航空、計測器、分析機器、医療機器など幅広い。この中では、ウェアラブル端末と関係してヘルスケア端末が注目されるようになってきたが、医療機器そのものはまだ手つかずの分野に近い。国内では、日立製作所や東芝、オリンパスなどが機器を製造しているだけに留まっている。

医療機器の開発には医師との連携が不可欠。トモセラピー、CTスキャナーなどを見る限り、メカニカル、ディスクリート等、まだプリミティブな電子部品に留まっている。例えば、トモセラピー装置ではX線を狙い撃ちするのに、メカニカルなシャッターで行っており、電子的なスキャニングではない。これらを半導体で電子スキャンや回転、ビーム絞りなどをはじめさまざまな制御をできるようになれば、もっと小型・軽量の医療機器が実現可能になる。半導体、機器システム、医師の3者連携が強化されれば、国内市場は言うまでもなく、世界に対しても成長の機会が広がってくる。

(2015/09/06)

現実になってきたチャイナリスク

(2015年8月21日 20:43)中国政府が世界の自由市場経済に背を向け、勝手に中国通貨の元を切り下げた。日本はつい2~3年前までの円高に泣かされながらも、市場に任せるという市場経済のルールを守り、アベノミクスの円安誘導まで我慢した。政府が勝手に自国の通貨を上げたり下げたりすることは自由市場経済に反する。天津では、危険物を扱う工場が巨大な爆発事故を起こした。1km以上も離れていたアパートメントやスーパーマーケット、トヨタ自動車なども損害を被った。チャイナリスクは現実化したと言える段階に来た。

1990年代後半から2000年前半にかけて中国を何度も訪れ取材していた。その拝金主義を何度も味わった。当時中国では外国メディアが出版社を設立することが禁じられているが、政府関係者でさえ「私に依頼すれば出版できないことはない」と袖の下を露骨に要求されたこともあった。中国に10年以上も進出していた、ある商社は数億円という単位の金をだまし取られたという話も聞いた。ある電機メーカーは、海外工場建設先をインドネシアと中国で比較したところ、中国の方が人件費は安いということで中国を選んだが、工場を稼働し始めると、一人1軒の社宅と1台の自転車をよこせと言う要求をしてきて、結局中国の方が高くついた、と嘆いていた。この当時は、共産中国が、社会主義市場経済という矛盾する目標を立てて、手探りながら市場経済を模索していた時期だ。

こんな折、中国における半導体政策が進められ、中国内で半導体産業を育てるという目標を立てたことで、中国内の半導体メーカーを取材した。上海にはSMIC、Grace Semiconductor、NECとの合弁の上海華虹NEC、天津のMotorolaなどに加え、昔からの地場のASMCなども訪ねた。華虹NECは結局全てNEC側が手放し、Motorolaも失敗に終わった。世界的に何とか通用した企業は結局、SMICだけだった。それも一度つぶれかかった。

これまでの中国の企業、経済、産業マインド、社員のマインドなどを肌身で感じてきたが、半導体産業を共産中国で行うことに疑問を感じる。半導体製造産業は、設備投資資金を費やし、設備を買いさえすれば誰でもできるという産業ではない。製造ノウハウやタレント(才能のある人材)、残業をいとわない熱心なエンジニアなども欠かせない。台湾のTSMCや韓国のサムスンは残業もいとわずに一所懸命に半導体ビジネスをずいぶん大きくしてきた。人に金をかけ、それに応えるだけの働き方も要求されるが、拝金主義の共産中国で一所懸命に働くことができるだろうか。

簡単に金儲けできることに共産中国人は興味を示すが、半導体産業は簡単に金儲けできる産業ではない。半導体デバイス物理やプラズマ物理、化学反応などの理解だけではなく、もっとシステマティックな生産工程(Industry 4.0のような)の考えも製造には求められる。最近の半導体プロセスではまさにビッグデータ解析そのものや、多変量解析などの数学的知識も要求されるようになっている。だから、ここまで複雑になった半導体産業を共産中国で育成することは無理だろう、と思う。

ところがここにきて、中国政府は、再び半導体産業の自国育成を目標に2兆円とも言われる政府系のファンドを設立した。これまでは自国の企業に投資して半導体産業を育成しようとして来て失敗したため、今度は買収という手を使うことで、半導体企業を手に入れようとしている。中国マネーはDRAMのマイクロンテクノロジーをはじめとして、SRAMのISSI社、さらには白色LEDのブリッジラックス社にも買収を迫っている。

中国ファンドが海外企業を買収できたとして、自国内で本当に技術移転して、育成できるだろうか。簡単に海外企業のやり方をコピーしてそれを中国の生産ラインに移転できるだろうか。歩留まりを上げるためのさまざまな施策、さまざまな工夫、ノウハウ、経験、勘所などは一所懸命に働いて得られるものである。

2000年ごろ中国では、まず沿岸部から国を豊かにし、少しずつ奥地へ奥地へとその豊かさを広げ、50年後にはシルクロードの西まで豊かにする、という方針を立てていた。当時の中国は上海や深圳など沿岸部が豊かであっても、その情報は西の方まで伝わらなかった。当時、深圳郊外の東莞の工場を訪れ、そこでは、女子工員は6畳一間に6人が寝る2列の3段ベッドが与えられ、1メートル四方の簡易トイレのような木製のシャワー室で体を洗っていた。まるで女工哀史のような工場だった。しかし、工場長などの幹部は、「彼女の故郷はもっと貧しい所なのですよ」と教えてくれた。ここでは言い尽くせないが、日本にいてはとても想像できないような貧しさでショックを受けた。

ところが、インターネットの定着は政府が思いもしなかったことを想起した。情報がどこにいても入るような状況になったのである。西の貧しい人たちは、東であれだけのお金を得ているのなら私たちの賃金も上げてくれ、と言い出すようになった。中国全体の賃金の底上げが一挙にやってきたのである。西部においても賃金が上昇するということになると、世界の企業は中国で製造する意味が乏しくなってきた。世界の企業はこれまで中国で投資を行い、その投資額が中国GDPの半分近くを占めていた。いま、世界企業が中国から撤退し始めたため、中国経済は急速に悪化してきたのである。

さらに、今回の爆発事故と、その余波としての猛毒ガスの散逸、政府による勝手な元の値下げ、などチャイナリスクが表面化した。元の切り下げは経済が行き詰っていることの裏返しである。今後、中国マネーが半導体をはじめとする成長産業を買おうとする場合、国内企業、政府はどのように対応すべきか、今からある程度は想定しておく必要がある。

(2015/8/21)

階段を登れる電動車イス

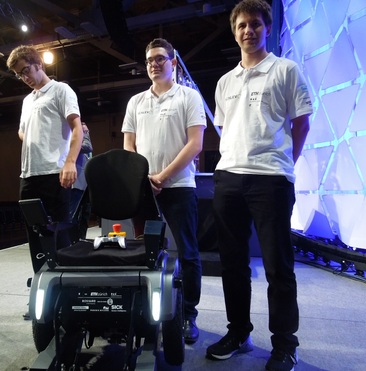

(2015年8月16日 21:35)世界中の車イスの利用者が健常者と同様の生活ができるような状況に一歩近づいた。階段を上ることができる電動車イスを、スイスのチューリッヒにあるスイス連邦工科大学が開発した。完成度の高い車椅子で、米National Instrumentsが主催するNIWeek 2015の基調講演会場で発表されると同時にデモも行われた。学生が開発したこの電動車イスを会場にいた、聴衆の一人が壇上から床に降りる場合もスムーズに降りることができた。

図1 完成した電動車イスScalevo

この電動車イスは、通常の車輪に加え、キャタピラも付けた。階段を上る時はキャタピラが動く。その場合、乗っている人間が不安を感じないように、水平になるように補助車輪を使ってイスが水平になるように調整する。乗車する人間は階段を登る方向に背を向け下を向く。通常の車輪は階段に触れないように中に浮いた格好に保ち、キャタピラだけで階段を登る。階段の頂上に着くと、補助輪を使って水平面になるまで移動させ、水平面に着いたら、通常の車輪を降ろし、今度はキャタピラ部分が中に浮いた形になる。動画も見せた。

これまでも階段を上ることのできるロボットはあったが、障がい者が実際に使えるようなレベルの電動車イスはなかった。NIWeek 2015では、「学生設計コンテスト」で優勝した。このイスはスイス連邦工科大学の3年生の学生たち(図2)が作り上げたもので、さまざまな車イスの設計アイデアを検討した。

図2 電動車イスを設計・試作した学生たち

階段を昇降できることを目標に、車イスを設計した。まず心がけたことは、どの方向にも回転、走行、停止できるような俊敏性があること、倒れず安定であること、しかも安全であること、そして毎日使える耐久性を持つこと、である。これらをベースに設計すべき大きさや寸法、重量、耐久性などを全て書き出した(図3)。そして最終的に、キャタピラ付きの電動車イスの形になった。

図3 さまざまな必要要件を検討した 出典:National Instruments

この電動車イスScalevoには最新のテクノロジーが使われている。センサを多数取り付け、モータを回して車輪やキャタピラ、補助輪などを動かす。モータは通常の回転モータに加え、リニアモータも使ったという。センサからのデータを処理し、アクチュエータとしてのモータを必要な回転や直線だけを制御するコントローラには、ナショナルインスツルメンツのMyRIOを選んだ。

NIWeekで設置した「Student Design Competition」賞を受賞した。このイベントに参加した学生の内の一人は「失敗を恐れず、目標に向かって進んだことが良かった」とその喜びを語った。

(2015/08/16)

GoogleがAlphabetに変える真意は?

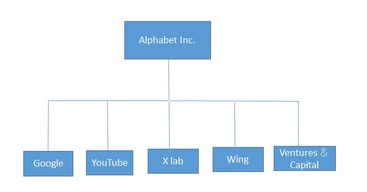

(2015年8月12日 21:37)Googleが社名をAlphabetに変え、しかもホールディングカンパニー(持ち株会社)になると発表した(参考資料1)。Alphabetというホールディングカンパニーの下に、GoogleやYouTube、新企業をインキュベートするためのX lab、ドローンを使った配送システムのWing、投資会社としてのVentures and Capitalなどがぶら下がる格好になる(図1)。Alphabet Inc.のCEOは創業者の一人、ラリー・ページ氏(写真左)、社長はもう一人のサーゲイ・ブリン氏(同右)が担う。

図1 持ち株会社の構造 今後さまざまな事業会社が横展開する

Googleはなぜこんな面倒くさい組織変更を行うのか。Googleの狙いは二つある。一つはホールディングカンパニーにすることで将来、損失の出た事業部門があり、一方で大きな利益を生む事業部門がある場合、税金は大きな利益の部門が背負うことになる。しかし、ホールディングカンパニーにすると、赤字の部門と黒字の部門を相殺して利益は小さくなり、税金対策になる。もちろん、こんなケチなことのためにホールディングカンパニーにする訳ではない。もう一つの狙いである事業の拡大が最も大きい。

会社という組織は、定款が必要で、定款から外れる業務を遂行することはできない。事業を広げる場合には、株主総会で定款を変えることを了承してもらう必要があるが、定款を書き替えなければならない。しかし、この手も実はセコイ。新規の成長事業のたびに定款を書き直さなければならなくなるからだ。ホールディングカンパニーにしておけば、新規の成長が見込める産業を創出したり、参入したりすることが容易になる。しかも、資金を提供するベンチャーキャピタル部門も用意している。

では、Googleもとい、Alphabetはどのような事業に乗り出したいのか。まずはインターネットを主たる事業としなくてもよい分野であろう。もちろん、今の成長産業でインターネットを外すことはできないが、それを主要な核とする必要はなくなる。これまでは検索をベースにインターネットを使う人を拡大し、広告モデルを適用することで成長してきた。インターネットを使う人を増やすために、LinuxベースのアンドロイドOSを無料で提供しスマートフォンを誰にでも作れるように開放した。YouTubeを手に入れ、動画を見る人を増やし、やはり広告モデルを適用した。Google Mapを作成するためにクルマを改造しただけではなく、自動運転までも可能なようにした。

こうなると、ソフトウエアやインターネットだけではなく、ハードウエアも作りたくなる。もう手放しはしたが、かつてモトローラモビリティを買収してスマホやタブレットも作った。独自のドローンでさえ作れるレベルに来た。自動運転車の生産もいよいよ視野に入る。当然、電気自動車だろうし、自動車メーカーを買収する可能性も高い。

ハードとソフトを手に入れると今度は得意なサービスをもっと進めることができる。写真を無料で無制限保存できるサービスGoogle Photoや、行動を予め予想してサービスを提供するGoogle

Nowなどのサービスも最近立ち上げた。Google Nowは、アップルのProactive Assistantと同様に、例えば朝起きると、その日の天気を知らせ、道路や鉄道の混雑状況を知らせてくれるという「行動先読み」サービスだ。アマゾンの『あなたの読みそうな本』を勝手に見つけてくれるサービスと似ている。

Google NowやProactive Assistantのような機能は、マシンラーニングを使った演算セントリックな機能であり、センサと一緒に使うと新しいエクスペリエンスを提供する機能となりうる。最近、こういった機能をコンテキストアウェアネス(Context awareness:文字通り、文脈を読み解釈し次の手を理解するという意味)と呼んでいる。センサによって人の行動パターンを知り、マシンラーニング装置で演算を行い、その人の次の行動を予測してサービスを提供する。まさに、ソフトウエアとハードウエアとサービスを一体化して使う機能である。

Googleは今後、ハードウエアを強化するに違いない。ソフトウエアとサービスは得意とするところだからだ。では、どのようにしてハードウエアを強化するか。最も可能性が高そうなことは、ハードの企業を買収することであろう。先ほど述べたように、モトローラ買収で一度失敗しているから、今度は慎重にやるだろう。

では、どのようなハードウエア事業を設立するのか。まずはドローンの設計会社、次に自動運転のEV(電気自動車)を作れる企業、さらにはドローンにせよ、EV車にせよ、ハードウエアとソフトウエアのカギを握る半導体の設計会社、を設立することになろう。今やスマホのアプリケーションプロセッサが大きな地殻変動を迎えており、Qualcommの天下が崩れかけている。Googleが他社と差別化するための半導体チップは、おそらくマシンラーニングをリアルタイムで行えるような演算リッチながら、専用のプロセッサ+FPGAを持つシステムLSIになろう。どのような設計会社が可能性高いかに関しては、発言を差し控えておく。いずれにせよ、ハードウエア会社はファブレスであることは間違いない。電子機器ならEMS、半導体チップならファウンドリが担ってくれるからだ。少ない投資でハードを手に入れられる時代になってきたことが、Googleにとっては追い風となる。

参考資料

1.

Google Announces Plans for

New Operating Structure (2015/08/10)

NIのプラットフォーム戦略

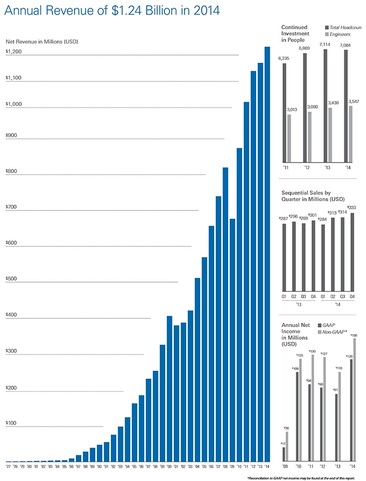

(2015年8月 5日 05:11)米国にナショナルインスツルメンツ(National Instruments)という面白い会社がある。典型的なB2Bの企業なので、消費者にはほとんど知られていないが、IT/エレクトロニクス/モノづくり業界の人間なら知っている人は多いはず。会社分類では、計測器業界に属する。計測器は電子機器や機械がどう動いているかを調べる装置である。もちろん、昔からこの業界はある。むしろ、古い業界かもしれない。ところが、NIは、2009年のリーマンショックと2001年のITバブルを除くと全て右肩上がりのプラス成長でやってきた(図1)。

図1 NIの売り上げはほぼ右肩上がり 出典:National Instruments

こう書くと、社員を鞭打って働かせてきた会社を想像される方もいるかもしれない。ところが、この日本法人である日本NIは「働きがいのある企業」の2015年版ランキングの従業員100~999人の範疇で、28位に入っている。つまり、働きやすく、かつ伸び続けている会社といえる。

その企業のフィロソフィーはしっかりしており、昔からの古い業界にいながら、新しいコンセプトを企業戦略に掲げている。これが今の時代にぴったり合っている。一言で言えば、プラットフォーム製品を追求する。かつての大量生産型モノづくりから少量多品種型へ時代は大きく変わった。少量多品種だからと言って、顧客一人一人に対応していれば利益は出ず、会社はつぶれてしまう。だから少量多品種時代には、「知恵」が必要になってくる。

この会社の知恵を紹介しよう。製品は基本となるプラットフォームである。1990年代だったか、最初にこの企業の製品を見た時、強い衝撃を受けた。それは、エンジニアなら誰でも使うオシロスコープやスペクトルアナライザをパソコンで実現したものだった。オシロやスペアナの画面はPCに表示し、測定部分をモジュールで作るという発想だった。モジュールを差し換えれば、オシロにもスペアナにも自由自在に変更できる。モジュールを格納する箱をシャーシと呼び、このシャーシに差し込めるモジュールを決まった形に統一した。当初はバーチャルインスツルメンツと呼んでいたが、実際に測定器は存在するのでバーチャルという呼び名はふさわしくなく、そのうち消えた。

その後、製品というモノを設計するためのソフトウエアでさえもLabVIEW(ラボビューと発音)と名付けたソフトウエアプラットフォームを用意した。これも時代に合わせてグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を持ち、モノの形が見えるようになっているため設計やテストの設定が親しみやすくできている。厄介なハードウエア記述言語は使わない。

現在は、LabVIEWと数種類の基本シャーシ; CompactRIO、PXI、CompactDAQなどの箱があるという、非常にシンプルなプラットフォームである。これだけでほとんど全ての測定器をカバーする。しかも設計ツールのLabVIEWは測定だけではなく、設計も可能なため、モノづくり産業ではほぼ標準品にもなってきている。例えば、富士重工業のクルマ、スバルのハイブリッド車の開発を検証するためのツールとしてLabVIEWとシャーシを使って、独自のモーターHILSを動かすためのECU (電子制御ユニット)のテスト時間を1/20に短縮した、とスバルのエンジニアは述べている。

これらの少ない種類の製品をプラットフォームとして用い、ユーザーごとにソフトウエアやハードウエア(FPGAと呼ばれる半導体で電子回路を自由に変更)を変更するだけで、独自の電子機器や機械を設計・検証できる。もしもエンジニアが検証する専用の測定器を揃えるとなると、お金はいくらあっても足りない。

測定器を提供するNIは、新しい機能や規格が出てきても測定器をゼロから開発するのではなく、モジュールだけを開発すればよい。サプライヤ(NI)、メーカー(顧客)とも安く速くモノづくりができることになる。これぞ、ウィン-ウィンの関係ができる。

図2 NIWeek 2015のキーノートスピーチで講演するドクターT

さらにこのビジネスでは、サプライヤとメーカーとの間に入り、ソフトウエアを開発する、ハードウエアを変更する、といった第三者のビジネスが生まれた。ハード、ソフト、サービス、いろいろな産業が協力し合う「エコシステム」が生まれているため、成長分野に照準を合わせれば、企業も成長できる。こういったやりかたこそが、今の時代に合ったテクノロジーである。このフィロソフィーを生み出した創業者兼CEOのJames Truchard氏(図2)は、博士号を持つエンジニアで、「ドクターT」という愛称で呼ばれている。

プラットフォーム戦略という言葉だけが日本企業に見られるが、自分の得意な製品をプラットフォームに当てはまるように、ハードウエアとソフトウエアを考える「知恵」が企業に求められる。プラットフォーム戦略を採り入れるために自分の会社はどうすべきかをブレーンストーミングをやってみるとよいだろう。

図3 NIWeek 2015の基調講演には3000人が参加する

実は今、NIが主催する年に一度の大きなイベントNIWeek 2015(図3)に来ている。8月4日から始まるプレゼンテーションと展示会の前に、記者会見が開かれ、さわりが紹介された。LabVIEW新製品「LabVIEW 2015」や、産業用のIoT(Internet of Things)に向けた検証システムが新製品として登場するようだ。

(2015/08/04)

新国立競技場の紛糾に日本企業の弱さを見た

(2015年7月29日 23:35)新国立競技場の建設費が膨らみ、2520億円にもなってしまうことで迷走していたが、当初の予定額は1300億円だった。もちろん、当初から高額であったが、さらに2倍近くにも膨れ上がったことで国民の非難の声が集中し、安倍晋三首相の政治判断で決着した。この迷走ぶりを見ていて、日本企業の利益率の悪さと結びつけて考えてしまった。

商品の原価を決めるのに、海外で成功している企業は、まず上限を決め、利益を確保し、その上で設計に入る。コストはできるだけ下げるため、設計段階からコストを強く意識したデザインを描く。性能や機能を最大限に発揮しながら、安く作ることを心掛けたデザインを行う。そのデザインに基づいて製造する場合も、コストをかけずに安く製造するための技術を開発する。これまで数回行われてきたオリンピックの新競技場が500~600億円でできたのに、なぜ日本はそれができないのか。そこにはコスト意識の低さが見える。

私がカバーしている半導体産業の場合、日本の企業はまず性能や機能を得られるかどうか、コストのことは考えずに開発する。要求される性能・機能を満足できるモノが得られたなら生産に移す訳だが、コストダウンは量産段階で行う。コストダウンのための技術開発は行わない。例えば、厚さ20ミクロン(50分の1mm)の金メッキの厚さを10ミクロンに薄くするとか、小手先のコストダウンしかしない。これでは外国企業とは競争できない。

かつてDRAMメモリで日本が世界のトップから落ち始めた頃、コストで外国企業に勝てなかった。当初、量産に成功したサムスンが低価格のDRAMを出してきたとき、トップの国内半導体メーカーの社長は、人件費の安い国は安物を作ってくるからねえ、とうそぶいていた。しかし、半導体ビジネスのコスト構造は、ザクッと言って製造装置コストが40~50%最も高く、次いでクリーンルームの維持費や純水製造、電力コストなど運用コストなどが来て、人件費はわずか5~8%しかなかった。つまり半導体製造は、人件費の安い国で作ろうが高い国で作ろうがさほど変わりはなかった。

そのすぐ後、人件費の高い米国のマイクロンがサムスン並みの安いDRAMを販売して初めて日本の半導体業界はびっくり仰天した。このことは黒船到来と同じで、マイクロンショックという言い方をしている。そして、マイクロンのフォトマスク数(ほぼ工程数と考えてよい)が日本の製造の2/3程度しかなかったことにさらに驚いた。多くの日本のエンジニアは「それほど少ないマスク数でDRAMを作るのは無理、正常に動作できないはず」と言っていた。

しかし、マイクロンは、マスク数を減らしただけでコストを削減した訳ではない。設計(デザイン)段階から安くしていたのである。一つは、できるだけ半導体チップを小さくするため、微細化技術を開発する。これは日本のメーカーも同じだ。次に、同じ寸法の線幅のルールを用いても、レイアウト上でできるだけメモリセルを詰め込むためのレイアウト技術を開発した。このために天才デザイナと呼ばれたエンジニアをインモス社から引き抜いた。そして3番目にマスク数を減らして工程を短時間で仕上げる。これらは全て低コストで作るための「技術」である。

マイクロンはなぜ安く作ることにこだわったか。当時、コンピュータのメガトレンドとして、ダウンサイジングが起きており、これからのコンピュータはメインフレームからオフコン、ミニコン、ワークステーション、最後にパソコンに降りてゆくに違いないと読んでいたからだ。彼らはパソコン時代の到来を開発に着手する前の1984年に「パソコン向けのDRAMしかやらない。メインフレーム向けは作らない」とインタビューした筆者に語った。そのためには「チップ面積が大きくなる冗長ビットや誤り訂正回路は集積しない。パソコンがソフトエラーを起こしフリーズしたら、電源を切り直せばよい。メインフレーム用途なら誤り訂正回路は必須だが」と述べた。

これに対して日本のDRAMメーカーは市場が次第に小さくなっていくメインフレーム向けの大きなチップを一生懸命に量産していた。コスト的にはとても太刀打ちできるものではない。半導体のコストはチップ面積にハイパー比例するからだ。しかし、気が付いたときはもうメインフレーム時代は終わり、パソコン時代が到来していた。日本の負けは決定的だった。

DRAMだけではない。マイクロプロセッサのインテルも低コスト技術の開発にはこだわった。まず20~30%の利益率を確保したうえで、可能な性能・機能を得られる設計(デザイン)に着手した。人手をかけない自動設計と、チップを小さくするための手設計の両方を駆使した。もちろん、製造工程を短縮しても性能に影響が出ない技術の開発に努力した。

日本企業はまず性能や機能を実現することを優先する。これを技術だと錯覚した。低コスト技術を開発することは全く眼中になかった。大手半導体メーカーを監督する経済産業省も安く作ることには全く興味を示さなかった。このため、米国のセマテックというコンソーシアムが「低コスト技術の開発」というテーマを持っていたのに対して、経産省主導のコンソーシアムは「最先端微細化技術の開発」しかテーマに挙げなかった。コスト競争力はテーマに入らなかったのである。これでは世界と勝てるはずがない。

今回の新国立競技場に関しても、設計者である建築家は「建設コストのことについては、なんとかなるだろう」と考えており、建設業者は高く買ってくれる公共事業を大歓迎した。日本の半導体業界と全く同じ低いコスト意識であった。オリンピック競技場の建設にはグローバル競争はないのかもしれないが、もし建設産業がグローバル競争にさらされるような時期がきたら、このままの意識では半導体と全く同じ結果になる。この轍を踏まないように、建築家はもっと高いコスト意識を持ち、安くても優れたデザインを追求し、建設業界は安くしかも信頼性の高い建物を作る技術を開発することが、これから世界と戦っていける道になる。

(2015/07/30)

障がい者が健常者と同じように生活できる社会を目指す

(2015年7月29日 00:52)ITやエレクトロニクス半導体テクノロジーを進化させれば、障がい者が健常者と同じように振る舞うことができるようになる。例えば、目の見えない視覚障がい者が健常者と同じように街に出て生活を楽しめる仕組みを、清水建設と日本IBMが共同で開発した。このナビゲーションシステムを使えば、音声が、目の不自由な方に道路情報や周辺にあるお店、ベンチ、曲がり角、自動トビラの有無などの情報を教えてくれる。

視覚障がい者がこれまで行ったことのない場所に安全に行けたり、街に着いたらウィンドウショッピングでお店を選び、好きな商品を選び購入したりするという、健常者なら当たり前のことを実現したい。これを手助けするのがIT/エレクトロニクスシステムだ。今回、両社が開発したシステムでは、スマホを持ち音声入力するための骨伝導イヤホンを使い、街を歩くと、イヤホンから周りの情景を知らせてくれる。「左側に桜の花が咲いています」、「コーナーに来ましたので右に進んでください」、などの指示を与えてくれる。また、こちらから「少し散歩したいのだけど」と問えば「近くに公園があります。右に進んでください」と答える。歩きすぎると、「ベンチがこの先10mの所にあります。休みませんか?」と聞いて来れば、「そうしましょう」と答えると「ベンチは左です」と返事をする。

このシステムは、清水建設技術研究所と日本アイ・ビー・エム東京基礎研究所が共同で開発した。日本IBMフェローの浅川智恵子氏(図1)は、自ら視覚障がいを持ち、今回の開発に取り組み、実験にも積極的に参加した。

図1 日本IBMフェローの浅川智恵子氏

このシステムでは、スマートフォンをフルに利用する。まず音声で対話する。マイクは幅の細いカチューシャヘアバンドのような形で頭に装着する(図2)。視覚障がい者は耳からの情報に対して神経を研ぎ澄ませているため、耳をふさぐことのないように骨伝導を利用して音声を拾う。マイクとスマホはBluetoothなどでつなぐ。コンピュータは大きく3種類用意する。一つは音声認識・対話のサーバ、もう一つは位置測定のためのサーバ、そして道路や周囲の空間情報データベースである。歩行者を検知するのは、戸外ではBluetooth LE(Low Energy)を使ったビーコン、屋内ではIMES(電波を出すだけのIndoor Messaging System)だ。それも多数必要だ。今回の実験ではビーコンを160台、IMESを8台使っている。

図2 マイクはヘアバンドのような骨伝導タイプ

スマホをベースにしたのは、これまで専用機器を開発して成功した例があまりないからだという。スマホという汎用機にこだわり、音声対話のアプリをインストールさえすれば使える端末になるからだ。

位置測定サーバは、ビーコンからの電波の強弱を計算するために使う。屋外だとGPSが使えるが、屋内や地下街ではGPSからの電波を受けられないため、IMESやビーコンを衛星代わりに通り道のいろいろな場所に配置しておく。屋内のIMESは異なる位置情報を送信しており、どの位置のIMES信号なのかがわかればおおよその位置がわかる。さらに精度を上げるためにビーコンを利用する。いろいろな場所にあるビーコンからのBluetooth信号をスマホが受け、電波の強弱を検知、その強度情報をサーバに送り、サーバが位置を計算する。計算結果をスマホに送り、位置を特定する。サーバやデータベースをクラウドに置き、スマホは3G/4GネットワークやWi-Fiを通してインターネットとつなぐ。

通り道の情報をためておくのが空間情報データベースだ。ここには、道路や廊下の幅、緯度、経度、購買、路面/床状況、壁仕上げ、段差、階段、手すり、エレベータ、自動ドアなどの情報を溜めておく。屋外情報に関しては、国交省が7月21日に歩行者移動支援のデータをオープン化するためのフォーマットを定めたことを受け、出来るだけこのフォーマットを踏襲した。

国交省の定めは2020年の東京オリンピックを狙ったものだが、今回のシステムもそれを目指している。GPSよりももっと位置精度の高いGNSS(Global Navigation Satellite System)の導入が2018年だと見越した計画だ。早ければ2018年くらいに実用化導入したいという。屋外のGNSSと屋内のビーコンなどの位置検出ツールをシームレスにつなぐことで、このシステムは狭い道路や廊下でも使えるようになる。

実はスマホを使った理由はほかにもある。スマホには加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサなどが入っているため、これらのセンサもフル活用しているという。例えば、まっすぐ歩きはじめると加速度を生じ、曲がるとジャイロセンサで回転運動を検出する。階段やスロープを上がると気圧が変わるため高さを検出できる。地磁気センサは方向がわかる。スマホはセンサの塊だからこそ、利用価値がある、とIBMは言う。GPSが使えない屋内ではビーコンに加え、スマホのセンサ情報をふんだんに取り入れ、歩行の履歴をしっかり残す。これにより屋内の位置精度は±1.5mを実現できた。

今回の実験では、視覚障がい者を対象にしたが、これからは高齢者や外国人にも言語対応を行うことで使えるようにして行く。さらに、災害時の誘導もスムースにいくだろうと期待する。こういった未来像を描く一方で短期的には、まずは病院などの医療施設内や物販施設、公共施設での利用を想定している。例えば病院内で、外来患者のいる場所がすぐに把握できると待ち時間は少なくなるとしている。

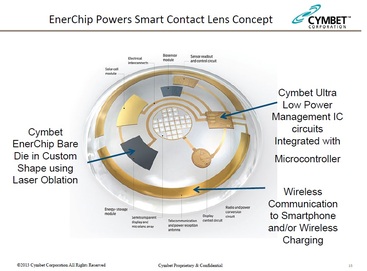

図3 Googleの提案したウェアラブルコンタクトレンズ。真ん中のディスプレイ画素をCMOSイメージセンサに替えると映像を取り込むことができ、目が見えるようになる可能性がある 出典:Cymbet

そのための半導体エレクトロニクス技術は極めて重要な役割を持つ。例えば、目が見えないが視神経は正常な人なら、半導体チップとエネルギーハーベスティングシステムをコンタクトレンズに形成し、視神経とつなげられれば目が見えるようになる可能性がある(図3)。今の医学では直せない視覚障がいを半導体エレクトロニクスが直すのである。こんな素晴らしいことはない。

(2015/07/29)

ボブ・ディランが歌う、急変するIT産業

(2015年7月27日 23:19)IT/エレクトロニクス/半導体産業はこれだから面白い。変化は目まぐるしく速い。つい数ヵ月前まで、世界の勝ち組と崇められたクアルコム社が社員の15%にあたる4700名のリストラ案を準備するようになった。ついこの前まで、中国のスマホ市場でトップに君臨していたサムスンが今年の第1四半期には4位に転落した。世界市場ではまだ1位だが、転げ落ちる時間は速い。かつてのノキアがそうだった。ノキアの前はモトローラがそうだった。パソコンのインテルは、パソコンの衰退がはっきりした今、中国のベースバンドチップとモバイル用のプロセッサメーカーのスプレッドトラム社の株式の20%を取得、ワイヤレス充電技術の開発など、さまざまな手を打っている。

テクノロジーとしても、半年前まで、世界中の半導体メーカーがこぞって、16/14nmプロセスにはFinFETテクノロジーを採用し、当たり前のように性能向上を期待していた。今、事態は変わりつつある。歩留まりがどうにも悪く、生産性が上がらなくなっている。代わって、22nm FD-SOIという別の技術が注目を集め、グローバルファウンドリーズ社は両方の技術を持ち始めた。

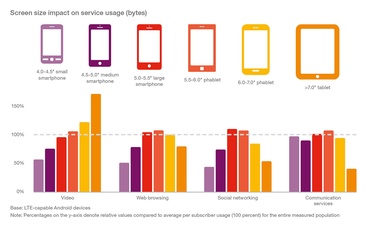

端末デバイスでは、タブレットが飽和してきた。何が代わって出てくるのか。それも見えつつある。最も有力なデバイスはウェアラブルやヘルスケアなどの端末ではない。やはりスマホである。それも画面が5~6インチのファブレット(Phablet)と呼ばれる大きさだ。ビデオを見るときはタブレットのように画面が大きければ大きいほど良いが、メールやSNS、通話になると最適な画面サイズが必要になる。これを提供するのがファブレットである。スウェーデンのエリクソン社が発行したEricsson Mobility Reportでは、消費者にアンケート調査した結果、用途によって画面サイズに最適値があることを報告している(図1)。

図1 スマホの画面サイズには最適値がある 出典:Ericsson Mobility Report

サービスの一つ、広告の世界では、パソコンからスマートフォンを使った広告の世界がのしてきた。スマホは便利なことに、ブラウザを立ち上げ、URLを入力するといった面倒な操作をすることなく、アプリで望むページに即座にアクセスできる。即座に個人を特定することもできるため、個人を狙ったビジネスを展開しやすい。もちろんそれだけに個人の秘密を絶対に守るセキュアな環境がマストである。

さまざまな分野の方たちが同じコンセプトを違う言葉で語っている好例がIoT(インターネットオブシングス)だ。IoT端末を使って、工場の生産性を上げようと考える人たちは、それを「インダストリー4.0」と呼び、IoT端末を使って変動の少ない電力システムを作ろうと考える人たちは「スマートグリッド」と呼ぶ。IoT端末から集まった大量のデータから想像もしなかった新しい発見を支援するツールを、ビッグデータを呼ぶ。インターネットというサイバーの世界と、センサで実世界(フィジカルなスペース)のデータを取りそれを実世界の活かすサイバーフィジカルシステムも同じ概念だ。製造業はモノを作って販売する、というビジネスモデルしかできなかったが、IoT端末を使って壊れないジェットエンジンや風力タービンを製造して従量制の課金を直接の顧客の上のレイヤーの企業から行うインダストリアルインターネットは、ビジネスモデルを変えるためのIoTシステムである。米国ではもうIIoT(工業用のIoT)という言い方が定着しつつある。

この世界は変化が速く、少し前に学んだことがすぐに陳腐化する。全く目が離せない。このような世界で、日本の大企業がすばやく勝負できるだろうか。できないなら、出来るようにするためにどうすればよいかを考え実行しなければならない。

15年ほど前、台湾のエイサーが社員数1万人を超えたのにもかかわらず、ディシジョンが速かった。そこで来日したスタン・シー会長にその理由を尋ねた。答えは、会社を完全に分社化し、各部門長に責任と予算権限を与え、会長はビジネスに口を出さない、ことであった。会長として、報告を聞くだけに徹しているのである。残念ながら日本の経営者は会長、相談役になってもすぐに口を出す。これでは社員にとって誰が社長なのかわからない。社員のモチベーションはぐっと下がる。大企業ほどこの傾向が強いから、企業は活性化しない。

モバイルの世界は、あまりにも速い。つい1年前は注目を集めた、中国の小米科技はもう伸びが鈍化している。3Gモバイルで一世を風靡したクアルコムがリストラを計画しているとは、1年前には想像もつかなかった。

ビジネスがあまりにも急速に進むモバイルの世界を、50年以上も前にボブ・ディランが歌で表現している。The times they are

a-changin'(日本語では『時代は変わる』)という歌がそれだ。歌詞の最後の部分がまさに、時代の変化の速さを物語っている。

The slow

one now will later be fast いま遅くてもいずれ速くなる

As the

present now will later be past 今が旬でもいずれ過去になってしまうから

The

order is rapidly fadin' 順番は急速に色あせ、意味がなくなる

And the first one now will later be last 今がトップの者はいずれビリになろう

For the

times they are a-changin' だって時代が変わりつつあるから

つたない訳詞で申し訳ないが、意味をつかんでいただければありがたい。

(2015/07/27)