うれしい、理系の復権

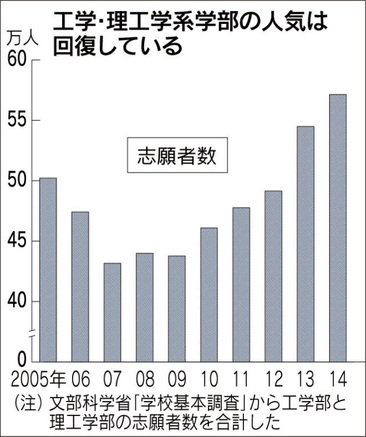

(2015年2月24日 21:59)2月16日の日本経済新聞朝刊の大学欄を見て、理系人口が再び増えていることにホッとした。理系の減少が長い間、続いてきており、これからの日本のモノづくりに先行きの不安を覚えていたからだ。ここ10年以上、理系の没落が叫ばれ、現実に理系が減り大学入試も簡単になったと言われていた。しかし、文科省が発表している学校調査を元に、工学部と理工学部の志願者の数を合計したグラフ(図1)によると2007~2009年を底に、増加傾向にある。

図1 工学系・理工学系がリーマンショック後増加 出典:日本経済新聞、2015年2月16日朝刊

かつて、理系離れが叫ばれたころは、経済が発展していた時期で、理系学生でさえ金融関係への就職が増加していた。理系・工学系の学生の就職先がモノづくり系から金融へのシフトは、実は金融商品としてのデリバティブと呼ばれる派生製品がもてはやされた頃と符合する。学生を求める金融業界は、数日後に派生商品の価値がどう高まるか、を予測する『ブラック・ショールズの式』と呼ばれる偏微分方程式を理解する必要があったからだ。偏微分方程式は、そもそも時間と共にあるパラメータが変化する様子を表す方程式であるからこそ、数学的な理解が欠かせない。理系学生はこういった訓練を受けてきているから、金融業界からの要請が出ていたのである。

しかし、ある程度これが定着しても理系離れは止まらなかった。それは正確なデータで議論するのではなく、雰囲気あるいは感覚といった勝手なうわさ話として伝わっただけにすぎなかった。2010年ころには、心理学や社会学などが人気を博していた。

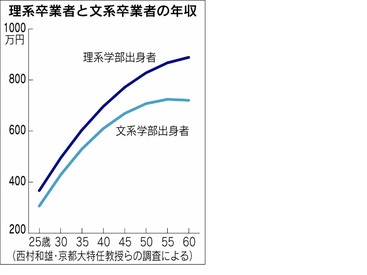

しかし、実際の社会では、理系の方が給料は高く続くというデータも示されるようになった(図2)。文科系で就職してもその後の給料に理系・文系が反映されるとなると人々の事情は変わってくる。

図2 理系の方が年収は高い 出典:日本経済新聞2010年9月20日朝刊

理系か文系かの議論でよく言われることだが、理系の方がより実利的なデータやロジックで話を展開すると言われている。マレーシアの首相を長年務めたマハティール氏は医科大学出身で医師の資格を持つ。ドイツのメルケル首相は物理学の博士号を持っている。インドでは政治家や主導者はインド工科大学の卒業者が非常に多い。リーダーとしてのデータに基づく判断を行うのに理系出身者が向いているのかもしれない。現に、日産自動車のカルロス・ゴーン会長は元エンジニアだ。本田技研工業を創立した本田宗一郎氏は言うまでもなく理工系のエンジニアだった。

しかし、今の日本の政治の世界は別だ。理工系というだけで目の敵にされ、理工系をたたく傾向も強い。実際に理工系の優れた指導者は極めて少ない。一方で、理系は研究や技術開発だけやっていればよい、という風潮はないだろうか。だとすれば、優秀な理系経営者はつぶされてしまう恐れがある。一方の理工系のエンジニアはもっとお金を稼ぐことにも頭を使ってほしい。物理原理や法則を見つけたり、理解したりする能力は、大きな技術や経済・金融の流れを見出す能力にも通じる。残念ながら、一部の大手経営トップはテクノロジーの常識を持たなかったばかりに、重要な判断を誤り多くの人命を奪ったことを「FUKUSHIMAレポート」(日経BP刊)は語っている。

米企業に買収されて復活する日本半導体

(2015年1月 3日 22:00)明けましておめでとうございます。今年もご愛読、よろしくお願いします。

国内半導体産業は、ようやく復活する気配が見えてきた。エルピーダメモリ、ルネサスエレクトロニクス、旧三洋電機半導体、富士通セミコンダクターなど今年はさらに伸びそうだ。

2012年2月に会社更生法の適用を申請したエルピーダは、米マイクロンテクノロジーに買収され、復活した。マイクロンテクノロジーは2014年に16%増の成長を遂げた。この数字は、2013年にマイクロンとエルピーダを合算した数字よりも16%も伸びたという意味である。世界の半導体市場の伸びが9%程度だったから、エルピーダを合併したことで相乗効果があったと見るべきだろう。

ルネサスエレクトロニクスは、2013年にオムロンからCEOとして作田久男氏を招へいし、企業改革を実行させた。まずは売り上げ比べて多すぎる人員と工場削減によるCOO(Cost of ownership:いわゆる工場の運転稼働コスト)をカットし、固定費を減らした。そのリストラコストに数百億円を使った。それを見越して、親会社3社からの出資と顧客(自動車関連企業)、産業革新機構からの出資を仰いだ。中でも革新機構は2014年3月31日現在、同社への出資比率は69.15%と桁外れに高い。つまり政府系ファンドがルネサスを支配した。

ルネサスは、財政支援だけではなく、成長戦略も実行した。ルネサスの成長戦略は、これまでのメーカー視点による製品ごとの事業部から、アプリケーションごとの事業部へ変えたと同時に、成長分野にフォーカスした。具体的には、自動車ビジネスを主体とする事業部と、IoT(Internet of Things)などの工業用市場を対象とする汎用事業部に分けた。この結果、7四半期連続の利益を挙げた。

富士通はマイコンとアナログ部門を米スパンションに売却した。スパンションは、富士通が休止した、45nmや28nmなどの最先端技術の開発を明言している(参考資料1)。旧富士通セミコンダクターのエンジニアは、合併前は戦々恐々としていたが、スパンションが示した先端技術の開発はエンジニアにやる気を惹起させた。スパンションのジョン・キスパートCEOはインタビューの時は、日本法人のエンジニアをいつも「Excellent

tremendously」と表現している。日本人エンジニアの優秀さを常に評価する姿勢を見せていた。「企業は人なり」を実践しているのがキスパートCEO(写真)といえる。

三洋電機の半導体部門はオン・セミコンダクタに組み込まれた。パナソニックが買収しなかった三洋電機の半導体部門をオンセミが買収した。オンセミは、かつてモトローラから独立したディスクリート主体の半導体メーカーから出発した。同じモトローラから独立分離したフリースケールは、単価の大きなマイクロプロセッサやSoCなど差別化できる製品を持っていたため、売り上げはオンセミよりも大きかった。オンセミは、これにめげず、アナログにフォーカスしながらアナログの強い企業や企業内の部門を買収し続け成長してきた。三洋半導体はアナログの中でもパワーマネジメントやミクストシグナル製品に定評があった。

オンセミは旧三洋半導体部門をSSG(システムソリューショングループ)として、組み込み、さらに元々あったオンセミの日本法人と協力して相乗効果を上げている。FAE(フィールドアプリケーションエンジニア)や営業、デザインセンターとのコラボを通して、デザインインの件数は前年同期比2~3倍、新規製品提案金額は同5倍となり、新規案件獲得金額は同70%増と増えた。提案金額の伸びが大きいのは、旧三洋電機ではほとんど提案がなかったからだ。半導体ビジネスは今や、ソリューション提案できるところが勝ち組となるビジネスに変わっている。オンセミのやり方は世界の時流に乗っているといえる。旧三洋の新潟および群馬の工場は、オンセミ全体の製品も製造する社内ファウンドリとして使われている。

米国企業に買われたおかげで、旧三洋半導体部門の海外売上比率は、三洋時代の10%前後からわずか3年で50%を超えるようになった。これは、日本の顧客が海外進出したり、海外に販売したりする場合にでもオンセミの販売ネットワークを利用できるようになったためだ。

これらの例は、米国企業に買収されたことで、日本の半導体は復活し、業績を伸ばし始めている。日本だけでは生き残ることはできなかった。このことは、海外の半導体と比べ日本の半導体がいかに歪(いびつ)で、世界との競争に勝てる体質を構築できなかったことをよく表している。

日本の半導体が世界とは全く違い歪であることの一つに、親会社との従属関係がある。例えば東芝やパナソニックの半導体事業は今でも一事業部門である。また、富士通セミコンダクターは100%富士通の子会社だった。ルネサスは日立と三菱、NECとの3社による合弁会社であった。

これに対して、海外では電機メーカーから独立した半導体メーカーは子会社ではなく、自立した会社である。ドイツのシーメンスから独立したインフィニオンテクノロジーズも、フィリップスから独立したNXPセミコンダクターズも、ヒューレット-パッカード(正確には先にスピンオフしたアジレントテクノロジーズから独立)を源流とするアバゴも、親会社からの出資比率は最初から10%以下だった。どれも現在は共にゼロ%である。モトローラから独立したフリースケールやオンセミも親会社の出資はすでにない。

完全独立の海外の会社を取材すると、自分の責任で自由に経営できるという喜びを社員みんなが共有していた。企業としてのリスクは高まるが、自由度がそれに勝り、社員のモチベーションは非常に高い。

これに対して、日本の半導体メーカーの経営陣には、親会社にいつでも帰れるという甘えが生まれる。しかも日本企業特有の雰囲気として、子会社の経営陣は親会社の顔色ばかりうかがっていることが多い。これでは世界の競争に全く勝てない。霞が関も親会社も最初から排除する組織こそ、日本の半導体メーカー復活の第一歩になろう。

参考資料)

1.

買収されて良かった~日本企業では先端技術を開発させてもらえなかった

アップルが開発拠点を置く本当の狙い

(2014年12月13日 11:02)数日前、アップルが「テクニカル・デベロップメント・センター」を横浜みなとみらいに設置するという発表が安倍首相を通じて行われた。即、いくつかのメディアが、ヘルスケアビジネスを日本で進めるため、という捉え方をしていたが、本当だろうか。

ヘルスケアビジネスは日本では非常に参入バリアが高い。特に二つのバリアがある。一つは厚労省、もう一つは医者の組織である。厚労省は医療機器としての認可、医者の組織も医師としての「認証」が必要だ。IT企業やメーカーがヘルスケアを製造し、体温や心拍数、血圧などのデータを測定したとしても、彼らがデータ値を信じなければそれでおしまいである。体温計で38度なら信じるが、スマホやヘルスケア端末で38度であるという保証はないからだ。彼らの保証がなければ、それはただのおもちゃにすぎないのである。アップルといえども、おもちゃを最もバリアの高い日本で売るだろうか。

アップルが本気でヘルスケア端末を販売するのなら、臨床試験の認可を最も早くもらえる米国でまず進めるべきだろう。米国では英国Toumaz社のヘルスケア端末を使った臨床結果がすでに出ており、そのメリットも述べられている。FDAの認可は臨床実験を始める前に取得しており、臨床試験はカリフォルニアの病院で行われた(参考資料1~3)。

図 Toumaz社CTOのAlison Burdett氏

筆者も3年前、ある人と組み、ヘルスケア用半導体チップを開発するベンチャーを設立すべきと、霞が関や官製ファンドなどを回ったが、誰も関心を示さなかった。日本ではヘルスケアをビジネスとして市場を作ることは極めて難しい。賛同し協力してくれそうな医師のグループにも彼は接触できたが、その先に進めなかった。半導体・エレクトロニクス産業がそのメリットに気づかなかったからだ。

アップルがおもちゃを売るのなら、アップルファンなりが購入するだろうから、それなりの量ははけるだろうが、大きな市場にはなりえない。ではアップルの狙いは何か。

ビジネスとして最も重要な日本の役割は、サプライチェーンである。日本は部品や機能的な材料を作るのが世界一うまい。セラミックコンデンサや抵抗などの受動部品は、今や0201と呼ばれるくらい、0.2mm台×0.1mm台という肉眼で見るのが難しいくらいの超小型の部品を村田製作所など開発し、次世代のスマートフォンに導入しようとしている。部品を小さく、回路基板面積を小さくできれば、その分バッテリを大きくできるため、電池が長持ちする。スマホに強く求められる重要な機能だ。

かつて、ノキアが世界一の携帯電話会社だった時、日本市場には2Gデジタル電話の独自方式のため参入が難しく、日本だけは市場を取れなかった。しかし、日本に法人をしっかりと残した。狙いは部品調達だった。

スマホは今や性能・機能を争う時代ではない。ユーザーエクスペリエンスと呼ばれる、「楽しいインターフェース」を競う時代である。アップルが日本に拠点、それも横浜を選んだのは、横浜がこれからの日本のシリコンバレーにあると見たのであろう。すでにモバイルプロセッサのトップメーカーARM社、ローム、スパンション(旧富士通セミコンダクターのマイコン・アナログ部隊)、EDAツールのケイデンスなど、そうそうたるハイテク企業が集まってきている。ここにアップルが来れば、頭脳が売り物の設計開発拠点と十分になりうる。

そして、部品調達といえば研究開発とは関係ないと思われがちだが、実はそうではない。Time

to market (T2M)が最大の競争力になってきた現在、開発段階から生産に使う部品を決め、その調達先を確保することが世界では行われている。研究開発に使った部品や材料と生産段階で使った部品などが違うといった、かつての日本のモノづくりでは、もはや世界に勝てない。研究開発から生産、量産、生産終了まで一気通貫のサプライチェーンを作ることが開発の大きな役目である。現実にこれをサポートするためのPLM(プロダクトライフサイクルマネジメント)ソフトウエアが入手できる時代になっている。フランスのダッソー社、米国のPTC社、ドイツのシーメンスソフトウエア社など、モノづくりを効率よく進めるためのPLMすなわちCMS(コンテンツマネジメントシステム)ソフトウエアが普及している。

アップルはスマホやタブレットの次機種に備え、ユニークな部品を求め、日本のテクノロジーを探しに学会や業界団体などに参加して来るだろう。部品や材料の情報収集にアンテナを張り巡らせる役割が横浜の開発拠点の最大の役割となる、と私は見る。

参考資料

1. 人に優しい未来を生み出すテクノロジー「第1回:ITテクノロジーで病気を防ぐ――ウェアラブル端末が実現する」

2. 英Toumazのヘルスケア半導体チップ、米国の病院で効果を実証(2013/06/05)、セミコンポータル

3. 津田建二「欧州ファブレス半導体産業の真実」、日刊工業新聞社刊 2010年

(2014/12/12)

[速報]クアルコムが600人をレイオフ

(2014年12月12日 21:31)ファブレス半導体のトップメーカーであり、世界第3位の半導体メーカーでもある米クアルコム(Qualcomm)が600名のレイオフに踏み切るというニュースが流れた。米国で300名弱、海外で300名をレイオフするという。

クアルコムは2014年の売り上げが11%増の191億ドル(2兆円強)を見込まれる優良企業である。世界の半導体産業全体が9%の伸びを示しそうだから、クアルコムの業績が決して悪い訳ではない。そのクアルコムがなぜレイオフに踏み切るのか?同社のスポークスパーソンは多くを語りたがらない。「定期的に自社ビジネスを見直しており、効率の良さを求め優先順位を付けている。社内のスキルやサイズを調整して、プロジェクトを辞めたり新規プロジェクトを開始あるいは伸ばしたりしている」と語るのにとどまっている。

しかし、これまでのクアルコムの動向を見ていると、理解できない訳ではない。クアルコムは3G通信のデジタル変調方式であるCDMAの基本特許を持っていた。3G通信は、ノキアやNTTドコモなどが使ってきたWCDMAと、クアルコム自身が使っていたCDMA 2000 1xという主として2方式が使われた。KDDIが採用していたCDMA2000は、クアルコムのチップを買うことで使えたが、WCDMA方式の携帯電話を作るとその特許料を携帯電話メーカーあるいは半導体メーカーが支払ってきた。クアルコムにとって3Gビジネスはどちらの方式でもお金が入る仕組みになっていた。

ただし、唯一の例外がメディアテック(MediaTek)だった。台湾のメディアテックは自社のチップが中国で偽物携帯電話機に流れてしまったことへの反省から、流通経路を見直し、偽物機メーカーが入手できないようなルートを確保することをクアルコムに約束し、ライセンス料を無料にしてもらったらしい。このため、メディアテックは、WCDMAモデムのライセンス料を支払わない分安く提供できた。これによって急成長を遂げた。

3Gモデムチップは、実はLTEになっても音声データのモデムに使われてきた。このためクアルコムはLTE時代でも繁栄できた。もちろん、クアルコムは、LTEに関する特許を持っている。しかし、同社以外の多くのモデムメーカーもLTE技術の特許を持ってはいる。このため、クアルコムにとって、LTEは基本特許ではないため、必ずIPRで稼げるという訳ではなくなった。しかもLTEでは、音声データもLTEネットワークを使うVoLTE(Voice over LTE:ボルテと発音)技術が普及するようになれば、音声用の3Gモデムチップは要らなくなる。

さらにクアルコムにとって、メディアテックという存在が大きくなりすぎた、という不運も重なってきた。メディアテックは売り上げがルネサスエレクトロニクスとほぼ並ぶ、第11位の企業に成長した。コスト競争力では、クアルコムはメディアテックにかなわない。中国市場ではメディアテックの方が強い。

LTE時代はクアルコムにとってマイナスの材料が並ぶ時代になってきたのである。だからこそ、スマホの急速充電規格である、Quick Charge 2.0や、クルマのワイヤレス給電技術に力を入れ、Wi-FiのIEEE802.11ac技術のアセロスと802.11adのウィロシティを買収した。11月にはBluetoothの老舗CSR社を買収提案するなど、ワイヤレス技術の全てを取ろうと必死である。

(2014/12/12)

日本のスマホ普及率はクロアチア並み46%

(2014年11月30日 08:20)日本の新聞では、時々「ポストスマホ」という言葉が散逸されるが、海外を取材している限り、スマートフォンの時代は少なくとも10年は続く。あらゆることがスマホをベースにして起きるからだ。2013年2月のMobile World Congress (MWC) の基調講演で、ファブレス半導体のトップ企業、クアルコム社の前CEOであったポール・ジェイコブズ氏(図1)が「今やスマートフォンがコンピューティングのプラットフォームになったと言ってもいいだろう」と述べたが、その通りに時代は動いている。

コンピューティングのプラットフォームになった、と彼が述べた理由はこうである。「2012年のスマホの出荷台数はパソコンの2倍になった。これからもますます伸びるだろう」。彼の言葉通り、その1年後、2013年のスマホの出荷台数はパソコンの3倍に達した。2014年もスマホの出荷数量は伸び続けており、パソコンの何倍になるのか楽しみだ。

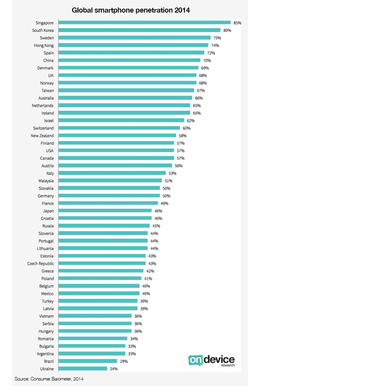

日本しか見ていなければ、テクノロジーの大きな流れを見失ってしまう。1~2週間ほど前、グーグルが世界各国の人口当たりのスマホの普及率を発表した(図2)。これによると日本のスマホ普及率は46%、とクロアチアと並んでいる。1位のシンガポールは85%、2位の韓国は80%、3位スウェーデン75%、4位香港72%、5位スペイン70%となっている。ちなみに英国は68%、米国は57%、ドイツ50%、フランス49%で、日本とクロアチアはフランスの次である。

図2 世界主要国の人口当たりのスマホ普及率 出典:Google Consumer Barometer

日本でスマホはまだ飽和していない。東京では電車内で見かけるスマホが80%以上普及しているように見えるが、地方へ行くと全く様子が違う。いわゆるガラケーさえ持っていない人も多い。ましてやスマホを持っている人は極めて少数派だ。地方ではこれからスマホが普及し始める。ポストスマホと喧伝すると、スマホのビジネス機会を見失い、ビジネス全体を失う恐れがあるから注意を要する。

歴史的に見ると、今のスマホは、かつてワープロからパソコンへ移行した1990年代を彷彿とさせる。通話を目的とする携帯電話がワープロに相当し、スマホは汎用のパソコンに匹敵する。アプリというソフトをダウンロードするとスマホに機能を追加できる。パソコンと同じブラウザを見ることができる。検索も容易だ。さらにカメラやビデオが付いており、テレビ電話も標準装備されており、音楽やビデオを再生できる。GPSで目的地に間違いなく到着できる。画面に沿って文字や写真が90度自動的に見やすい方向に回転してくれる。タッチパネル操作はiPhoneから始まった。集合写真を撮る場合のセルフタイマーのシャッタとしてスマホを使うシーンも一般的になった。

さらに、10年以上前から、ユビキタス時代とは言っていたものの、パソコンを持ち歩く時代は「いつでもどこでも」インターネットとつながっている訳ではなかった。Wi-Fiなどインターネットの環境があったとしても、必ずどこかに「座る」という行為をしなければ使えなかった。スマホやファブレット、タブレットなどは歩きながらでさえ操作している。カバンを片手に持っていても楽に使える。このようなコンピュータは今までなかった。今まさに、ユビキタス時代になったのである。

この先も、汎用リモコンとして使ったり、ヘルスケア端末をBluetooth SmartやLow Energyでつなぐハブとなったりする。スマートハウスでは電力量のモニターや各部屋の電化製品のモニターとしても標準となるだろう。調光と制御機能を設けたスマート照明用のモニターとしてのアプリも入手可能だ。ポストスマホではなく、スマホをハブとしてヘルスケアやウェアラブル端末を周辺機器として使われるようになる。スマホがウェアラブル端末にとって代られるのではなく、ウェアラブルのハブになるのである。

だからこそ、例えば、スマホやウェアラブルに使うセンサの開発が世界各地で活発になっている。動きや重力を検出する加速度センサ、回転する状況を検出するジャイロセンサ、あらゆる圧力を検出する圧力センサ、地磁気をはじめ微弱な磁力を検出する磁気センサなど、スマホにはMEMSと呼ばれる半導体技術を駆使したセンサが盛りだくさん搭載されている。センサを中央にまとめるセンサハブという機能を実現する半導体チップも登場した。センサからの信号をユーザーエクスペリエンスに変換するアルゴリズムも続々開発されている。ここでもだが、半導体チップとソフトウエアが一緒になった、センサ技術が実用化のキモとなっている。

ただし、スマホ用の部品や半導体は世代ごとに代わる恐れがあり、今ビジネスを勝ち取っていても安穏としていられない。逆にまだスマホ部品市場に入れないサプライヤにはビジネスチャンスとなっている。諦めてはいけない。米国の中小ベンチャーは何とかしてスマホ市場に入り込むことを鵜の目鷹の目で狙っている。

(2014/11/30)

情報収集アンテナが高い台湾IT産業

(2014年11月 7日 23:44)世界的な大きな流れ(メガトレンド)と人間の永遠の願いを元に、これからのIT業界を支える半導体産業について分析した本「メガトレンド 半導体2014-2023」の一部を台湾のIII(資訊工業策進会)傘下のMIC(産業情報研究所)が台湾語に翻訳・発行することになった。台湾のMICは市場調査を手掛けるシンクタンクである。

ことのいきさつは、先日、発行元の日経BP社に台湾語に翻訳させて欲しいという問い合わせがあり、編纂した筆者の元に連絡がきた。早速、翻訳を希望している章の著者に問い合わせた。全ての著者が快く同意してくれたため、その旨をBP社に伝えた。今日、AETフォーラムのイベントでその著者の一人にお会いし、台湾は何と情報に対するアンテナの感度が高いことだろうかと彼は述べていた。

台湾のシンクタンクがこの本を評価してくれたことは非常にうれしかった。今や台湾は、ファウンドリでは世界第3位の半導体メーカーとなるTSMC、ファブレスでは世界12位のメディアテックといった、いまだ成長やまない半導体企業が君臨する地域だ。彼らは、世界中の半導体情報にアンテナを張り巡らせて、自分たちの役に立つと思う情報を手に入れる。

台湾企業のアンテナの高さには定評がある。米国、欧州、アジア、中国、そして日本、彼らのハイテクと組める相手や、市場のありそうな所には素早く反応する。半導体の景況を鋭くキャッチし、それを自社に組み込む。TSMCはまさに情報収集とキャッシュフローを見ながら投資を判断してきた。決して無茶な賭けではない。

かつてパソコンのプロセッサ情報には米国を、液晶技術には日本を常にウォッチしており、情報を集めた。インテルがマイクロプロセッサの新製品を発表した1ヵ月後には、プロセッサとメモリやインターフェース回路をつなぐノースブリッジやサウスブリッジと言われるチップセットを設計済ませた。これぞ、華人ネットワークと言われる強みである。液晶パネルの生産には日本を訪問した。基板からカラーフィルタ、偏光板、アモーファスシリコントランジスタ技術など液晶パネルに必要な技術を全て揃えた。

今日の台湾の実力は、情報収集能力の高さと貪欲な開発意欲によるところが大きい。これに対して、日本の半導体はどうか。情報収集の感度は鈍くないか。DRAMの失敗の原因の一つは、コンピュータのダウンサイジングという大きなメガトレンドを見てこなかったことにある。では、今後は大丈夫か。現在の大きなメガトレンドを見ているだろうか。「メガトレンド 半導体2014-2023」は、今後のメガトレンドを紹介したものである。この本を活用し、今後のビジネスに生かしてくれることを願う気持ちは発行直後と変わらない。

発行後1年経とうとしているが、細かい見通しに関して修正が必要な所が少しあるものの、大きなメガトレンドは変わらない。日本でもこの本、というより調査レポートを仕事に活かしてくれることを願う。この本について講演することが多くなったが、質疑応答を通して、同意いただけることが多い。

(2014/11/08)

「青色LEDは誰の発明か」議論が盛んな米国

(2014年10月27日 23:58)米国で電子技術者の学会組織であるIEEEのSpectrum誌や、半導体のウェブサイトSemiconductor Engineeringなどで、誰が本当に青色LEDを発明したのか、という議論が活発だ。2014年のノーベル物理学賞に3名の日本人が受賞したことに対して、この3名がふさわしいのかどうかの議論もある。

IEEE Spectrumのウェブ版では、「青色LEDの特許は実に多い」、「ノーベル・ショッカー:RCAは1972年に最初の青色LEDを光らせた」、「LEDの父はノーベル賞を受賞しない」などの話が詰まっている。Semiconductor

Engineeringでは、「誰が真の青色LEDの発明者か?」というストーリーを掲載している。

青色LEDがノーベル賞のテーマになる2年も前の2012年に、米国カリフォルニア州のシリコンバレーの街の一つ、マウンテンビューにある「コンピュータ歴史博物館(Computer History Museum)」において、ダグラス・フェアベイーン氏がメンターグラフィックス社CEO兼社長のウォリー・ラインズ氏にインタビューしている物語が記録されている。ラインズ氏の生い立ちからエンジニア、そして経営者になるまでのインタビューだ。

この中に、修士課程のスタンフォード大学の研究室で、RCAからPh.Dを取得するためスタンフォード大学に来ていたハーブ・マルスカ氏と一緒に机を並べてラインズ氏は研究していたことが述べられている。ラインズ氏はGaAsを、マルスカ氏はGaNをLEDの材料として選んだ。マルスカ氏はまだ誰も手掛けていなかったMg(マグネシウム)ドープのGaN結晶を作った。p型の半絶縁性GaN結晶に電極を付けたMIS構造ダイオードで青色の光を放ったという(図1)。そして1974年に特許を取得した。学生時代はn型GaNを作れなかったため、pn接合にはなっていなかったとラインズ氏はそのインタビューに答えている。しかし、マルスカ氏はRCAでn型のZnドープのGaNの作製に成功し、p型はできなかったと述べている。

図1 1972年RCAでハーブ・マルスカ氏が試作した青色LED

最初に青色LEDを発明したのは、ハーブ・マルスカ氏であることは間違いないようだ。しかし、同氏は今回受賞しなかった。マルスカ氏にとって、青色LEDを実用化できなかったことの方が悔しいようだ。RCAは社長のデビッド・サーノフ氏が死去した後、息子が後を継いだものの、コンピュータ事業に手を出し、失敗に終わり経営がガタガタになった。そして1974年に青色LEDのプロジェクトは解散させられた。

マルスカ氏は赤崎勇氏にも会っており、彼が1990年にあるホテルの部屋にいた時、ノックする人がいたが、それが赤崎氏だったという。赤崎氏は青く光るLEDをマルスカ氏に見せ、マルスカ氏は興奮したと述べている。

赤崎氏がいつからGaNを手掛けたのかははっきりしないが、Wikipediaには1986年に低温堆積緩衝層技術による高品質GaN結晶の作製に成功とある。当時の青色LEDあるいはレーザーの開発にはZnSeかGaNか、という競争をしていた。1989年にpn接合のGaNの製作に成功、青色LEDを実現した。中村修二氏は赤崎氏とは別にGaN結晶成長を手掛けていたが、1993年に高輝度の青色LEDを開発したとWikipediaには述べられている。中村修二氏は日亜化学工業の社長に3億円もの開発費を認めてもらい、青色LEDの実用化に成功したと言われている。

そのマルスカ氏は3名のノーベル物理学賞受賞のニュースを聞いて、次のように述べている。「3名の受賞者は本当に称賛に値します。私はよく言うのですが、蒸気機関の開発に携わってきた人たちは何人もいます。しかし、ジェームズ・ワットが実際に動く機械を作るまでは誰も実現できませんでした。ノーベル賞に値する人は本当に動くものを作った人たちに与えられるべきだと思います。受賞者3名は称賛に値します」。

マルスカ氏のこのコメントは大人の言葉である。自分が最初に青色LEDを光らせたのだから、ノーベル賞は自分がもらうはずだ、とは決して言わない。

しかし、赤崎勇氏と天野浩氏のグループは、中村修二氏とは互いの仕事について決してコメントも引用もしないようだ。文部科学省傘下のJSTが制作したビデオ、「青色発光ダイオード開発物語~赤崎勇 その人と仕事~」を見て、中村氏の名前が決して出てこないことは異常である。青色LEDの実用化に大きな寄与を果たした一人が中村修二氏に違いないことに疑問の余地はない。しかし、このビデオには一言も出てこない。赤崎氏と中村氏が犬猿の仲であることは業界では公知の事実だ。だが、マルスカ氏の大人の態度と比べると、日本のノーベル賞受賞者は大人になり切れていないと思ってしまう。こう思うのは私だけだろうか。

(2014/10/28)

ノーベル賞受賞の青色LEDの真骨頂はスマート照明

(2014年10月 8日 01:34)1990年代に発明された青色LED(発光ダイオード)の発明者たち(赤崎勇名城大学終身教授と天野浩名古屋大学教授、中村修二カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)にノーベル物理学賞が決まった。彼らと同じ半導体産業に係わってきたものにとっては非常にうれしいニュースだ。

赤崎氏が名古屋大学教授であった時代に天野氏と共に、光が見える程度の青色LEDを発明した。その後、徳島の日亜化学工業にいた中村修二氏が効率を上げ実用的なレベルに引き上げた。日亜化学は蛍光塗料の会社から、一躍LEDの先端企業となった。応用物理学会をよく取材していた1980年代は、温和な顔立ちの赤崎先生のGaN講演をときどき見ていた。

青色LEDのインパクトは、照明に使えるレベルまで明るくなったことであり、また半導体ゆえに明るさや電流を瞬時に制御できる点だ。照明に使う光は白色(透明)だから、R(赤)、G(緑)、B(青)の3原色を混ぜることが基本だが、実際には青色のLEDに黄色い蛍光塗料を塗っている。これは定性的には、RとGを混ぜると黄色になるから、それに青を加えたものと考えると理解しやすい。

青色LEDに緑の蛍光塗料を被せた白色LEDランプの消費電力は白熱灯の1/10、蛍光灯と比べても数分の一と小さく、省エネの決め手となる。明かりを全てLEDに変えたら、原子力発電所が何基分も不要になると言われるくらい、省エネ効果はある。

さらにこれまでの蛍光灯と比べて大きく違う点は、瞬時に照度を制御できるという点だ。蛍光灯は放電を利用しているため、一度点灯すればコンデンサなどでその電圧を維持し続けなければならないため明るさを調整できないという欠点があった。LEDは電圧を下げれば暗くなり瞬時に変化させることができる。現在の白色LED照明は、この調光機能をまだ十分に利用していない。

この調光機能を利用して、これからはスマート照明(Smart Lighting)がさまざまな所に活かされる時代になる。どのような応用があるか、紹介する。これはセンサを利用して明るさを調整できるのが最大の特長だ。例えば、大学の建物などで、人が建物に入ると照明がつくシステムを用いているところがある。しかし、暗い部屋へ足を踏み出すことに躊躇することがある。蛍光灯だと点灯するまでに1~2秒かかる。これに対して、スマート照明は部屋に入る前に明かりを灯してくれる。安心の度合いが全く違う。

さらにスマート照明は、安全性を高める効果もある。例えば、クルマを走らせていてトンネルに入る時に一瞬暗くて全く何も見えなくなることがある。もしそこに何か物体があれば間違いなく衝突してしまう。このような事故を防ぐため、トンネル側のセンサがクルマを検出したら、トンネル内を予め明るくしておくのだ。クルマから良く見えるようにしておくことができる。クルマがトンネルに入ったら照度を下げてもよい。

スマート照明は電力コストを今以上に下げることもできる。例えば、一つの部屋でも窓側と奥側では明るさが違う。外光が差し込む窓側のLEDの照度を下げ、奥側を明るくすると、省エネになる。明るさに応じてLEDの照度を変えるのである。この場合は照度センサをいくつか配置しておく必要がある。こういった応用では電力線通信(PLC)が役に立つ。もちろん、レストランやバー、ホテルなどでは食べ物のおいしさを表現する明かりや、ムードを出す光、落ち着いて話ができる明かり、など様々なシーンに応じて照度、色温度などを変えることができる。

かつて、固体照明のセミナーでLED照明は2015年をピークに2016年あたりから有機EL照明に代わる、という調査会社の予測グラフを見たが、残念ながらその通りにはまずならない。有機EL照明の生産技術はLEDのそれにまだ追いついていないからだ。白色LED技術は、6インチという大型のSiウェーハ上にGaNを結晶成長させることで更なる低コスト化が見えている。Si上に作るから8インチ化さえ可能である。もっと低価格にできるという意味だ。

スタンレー電気などが開発しているが、LED照明はクルマのヘッドランプにも使われる。クルマのヘッドランプには、通常は0.3mm×0.3mmの大きさしかないLEDチップを1mm×1mm角に大きくすると大電流を流せて明るくすることができる。クルマのヘッドランプにはこの大きなチップを使う。チップが大きければ、1枚のウェーハから採れるLEDチップの数は少ない。このため、ウェーハを大きくする意味がある。

このLEDランプをスマート照明技術と組み合わせると、ハイビームとロービームを自動的に切り替えることもできる。暗い田舎道をハイビームで走り、対向車線に車が見えるとロービームに変えるが、この操作を自動的に行う。たまにハイビームにしたままのクルマを見かけるが、眩しくて仕方がない。事故の元にもなる。これを自動化すると切り替えを忘れない。

クルマのヘッドランプはLEDから、さらにレーザー照明にも使われ始めている。先日ドイツのミュンヘンにあるBMW博物館を訪れた時、最新の電気自動車「i3」への搭載を検討していると関係者は語った。LEDだとハイビームで400mまで明かりが到達するが、レーザー照明だと600m先まで見えるという。

LEDの進歩はこの先もまだまだ続き、センサと組み合わせたスマート照明の時代はこれから始まる。半導体メーカーは、照度センサとLEDドライバ、周辺回路、マイコンなどで忙しくなる。LEDからレーザースキャニング照明も開発が進むだろう。LED、レーザー、いずれもGaNスマート照明時代はこれからが本番を迎える。

(2014/10/08)

日本は落ち続けている、と米国は認識していた

(2014年10月 7日 15:01)米国のPR会社であるGlobalpress

Connection社主催のEuroAsiaに参加するためサンノゼ郊外のキャンベルに来た。日中は太陽がまぶしく、気温は34度とか36度といった真夏のような暑さだ。しかし日陰に入ると風が涼しく感じられる。

以前書いた「マスコミのルネサス報道はネガしか書かない」の続きを書きたくなった。今回こちらにやってきて、ある広報の人とディナーを一緒にとり、日本の業界、メディア、米国や欧州の業界の話を交わした。彼女はいきなり「日本は震災以降、全く立ち直っていませんね。いったいどうしちゃったのですか?」と聞いてきた。そんなことはないとゆっくり説明したが、やはりメディアが否定的な記事ばかり載せる姿勢に大いに問題があることを述べた。マスコミのルネサスに対しては否定的にしか書かない姿勢は、朝日新聞の自虐的な「従軍慰安婦問題」と通じるものがある。

日本の産業はもはや壊滅的で全くどうしょうもない、という自虐的な記事を読まされていることに原因がある。メディアを特定するつもりはないが、多くの新聞はいまだに否定的な記事を書く。ようやく成長できる道筋を付けたと同時に、5四半期連続営業黒字という事実を見出しで大きく伝えていないのである。自虐的に自国の企業を否定的に書く喜びとは何だろうか。この姿勢こそ、でっち上げの従軍慰安婦問題と根っこは同じではないのか。悪いことは悪い、ダメなものはダメ、と書くことはその通りで問題ないが、良くなったのに良くなった、と書かないということなのだ。ダメなことしか伝えられていなければ、日本はもうダメなどん底を這っていると思われるのは当たり前。しかし正しい姿ではない。

新聞記者は、広告やスポンサに左右されない、独立した記事を書くことが良い記事だと教えられてきた。ポジティブに書けばすぐ提灯記事だとか、持ち上げるとか、宣伝くさい記事と捉えられるからだ。しかし、事実を事実として書くのではなく、宣伝くさくないことを強調するためにあえて批判記事を書く記者やメディアもいる。しかし、事実が良くなったのであれば、良くなったことを伝えるのが本来のメディアではないか。良くなったのにもかかわらず、ダメと書き続けることはもはや事実から遠ざかっていることになる。

正しい姿を伝えることがメディアの役割である。現在世の中がこう動いている、とメディアは書きたがるが(私も含めて)、その情報は正しくなければ書くべきではない。批判記事を書くなら、成功した記事も書くべきであり、それは決して提灯記事ではない。ルネサスから批判が出ることを承知で、以前「ルネサスよ、フラフラするな」という批判記事を書いた。しかし、ルネサスから批判は来なかった。堂々と対峙するつもりだった。こちらは覚悟を決めていたので拍子抜けした。しかし、その後、ルネサスが成長路線を決め、将来性を見た時「ルネサスの未来にやっと期待できるようになった」と書いた。

私は元々、ルネサスに頑張ってもらいたいという気持ちから記事を書いているので、矛盾だらけの方針を示したときは批判する。「半導体の国家プロジェクトがなぜ失敗してきたか」を書いたときも、同じだ。頑張ってもらいたいからだ。ここでは、失敗を失敗と言わず成功と言い換えているところに、分析をせず失敗を繰り返す、国家プロジェクトの体質を述べただけだ。

しかし、成長できると自分も確信した時はそれを書く。日本の産業が良くなってもらいたいからだ。私の批判記事はあくまでもこれが根っこにある。日本がもっと良くなるためには、産業が強くならなければダメ。強くするためにダメなところはダメとして批判することは決して間違っていない。しかし、頑張って良い方向が見えてきたのに、相変わらずネガティブな話しかしないのであれば、それはニュースという視点が抜けていることにも通じる。ある時までネガティブでしょうがなかった企業がポジティブに変わった時はニュースになるからだ。

(2014/10/07)

インフィニオン取材で改めて感じた日本企業の甘え

(2014年10月 5日 05:58)9月下旬、数年ぶりにミュンヘン郊外のインフィニオンテクノロジーズ社を訪れた。インフィニオンは、元々ドイツの老舗企業シーメンスから半導体部門が独立した(カーブアウト)会社である。かつて、NECから「独立」したNECエレクトロニクスと同じように見えるが、その独立の内容が全く違う。NECエレクトロニクスにはNECとその関連会社が株式の80%以上を持ち、独立とは名ばかりの子会社そのものだった。

日本の半導体企業が世界の企業と全く違う特徴の一つに、「親離れ」「子離れ」が全くできていないことを以前から指摘していたが、今回、インフィニオンの本社から確認して、そのことを再認識した。日本の半導体部門は、セット部門(OEMあるいは電子機器を製造する部門)の親会社から全く独立していないことが、世界の半導体企業とは全く違うという点だ。日本企業は親も子も甘えている。これでは世界との競争に勝てない。

セットメーカーが半導体部門を持っているところは日本だけではない。欧州でも米国でもあった。米国ではフリースケールセミコンダクタとオンセミコンダクタは通信機器のモトローラから独立し、アバゴはヒューレット-パッカード(H-P)からカーブアウトしたアジレントテクノロジーから独立した。欧州では、NXPセミコンダクターがフィリップスからカーブアウトした。ところが、これらの企業はいずれも親会社の資本を今はひとつも持っていない。完全独立、自己責任の経営スタイルなのである。ここが日本とは全く違う。

元々半導体産業は、H-Pやフェアチャイルド、テキサス・インスツルメンツ(TI)、IBM、モトローラ、RCAなどセットメーカーから始めた所と、インテルやアナログ・デバイセズなど半導体専業メーカーから始めたところが多かった。それでもセット部門から独立して半導体専業メーカーになった所も多い。さらに、リニアテクノロジーやマキシムインテグレーテッド、サイプレスセミコンダクター、ラティスセミコンダクターなど半導体専業メーカーとしてスタートしたところはきりがないほどたくさん生まれた。

日本の半導体メーカーはいまだに親離れ、子離れができていない。ここが海外企業との最大の違いであろう。セットメーカーと半導体部門が一緒になっている企業は今やサムスンぐらいしかいない。サムスンも世界の半導体から見ると特異点なのだ。いまだに大量生産できるメモリを扱っているから、投資環境の点で垂直統合型でも生きていけているといえる。しかし、メモリ産業を手放すと、半導体ビジネスの環境はがらりと変わってしまう。

余談だが、サムスンがもしこのままメモリビジネスを手放すと日本の半導体と同じ運命を辿る。しかし、メモリを捨ててもファウンドリビジネスに集中するのであれば、日本とは違う運命を切り開くことができる。今さらロジックやプロセッサのファブレスでビジネスを行うのは極めて難しい。

日本の半導体が失敗したことは、メモリビジネスをやめたのにもかかわらず、大量生産のメモリと全く同じ投資を行うビジネスを続けたことがある。経営的には、親離れしていなかったこともある。逆に親会社は子会社を独立させなかったことの裏返しでもある。

かつて、アバゴがアジレントから独立した時にたまたま訪問したが、社員たちは一様に、これからは自分の責任で自分らの道を決めていく、と興奮気味に話していた。フィリップスから独立したNXPを取材した時も、これから自分たちの責任ですべて決めていくことができると興奮していた。完全独立だと、社員は退路を断ち切られ、自分の責任で自分の好きなように会社の進路を決められる。責任の重みを感じながらも自分たちの将来に大きな期待をしていた。日本の半導体メーカーにはこのような自由と責任がない。

例えばインフィニオンは、1999年の独立当初からシーメンスからの出資はゼロだったと先日聞かされた。2007年ごろ、10%程度はシーメンスが持っていると聞いていた。いずれが正しいのかわからないが、現在はゼロであることは間違いなさそうだ。独立した1990年代後半当時の実力は、パワー半導体が強いものの、DRAMやマイコン、VoIPやVDSLなど通信用半導体なども手掛けていた。

2006年にインフィニオンは、DRAMビジネスをキモンダ社として分離独立させた。ただし、株式の大部分を持っていた。分離させた理由は、DRAMビジネスでは1000億円単位の投資が必要になるのに対して、メモリ以外のビジネスはソフトウエアや人に投資しなければならないが、両極端のビジネスを一人の経営者では判断できないからだ。そこで、DRAMだけの経営者と、それ以外の半導体の経営者に分けるために分離した。この点も日本のメモリ企業とは違う。

2007年からサブプライムローン問題、続くリーマンショックの金融恐慌に巻き込まれ、巨大な投資を必要とするキモンダは2009年1月に経営破たんした。キモンダにはインフィニオンも出資していたため、キモンダの経営破たんはインフィニオンにも大きな影響を及ぼした。インフィニオンは、倒産したキモンダとの連鎖を避けるためにキャッシュフローを第一に考える経営にフォーカスすると同時に、自らの強み・弱み・将来性などを内部で議論した。その結果、現在の体制、すなわち「エネルギー効率」「モビリティ」「セキュリティ」の3分野に絞り、通信部門をインテルに売却した。

今回訪問した時に、インテルのマークの付いた建物を見つけた。聞いてみると、インテルに売却した部門はそのままミュンヘンに残しているという。通信部門の所有者がインフィニオンからインテルに移ったが、従業員は同じ場所で同じ仕事を継続している。この仕事のスタイルはインテルが元インフィニオン従業員の仕事のスタイルを理解していることを示している。

かつて英国のサッチャー時代に経営不振に陥っていたロールスロイス社をBMWに売却した時、英国国民やメディアからは「英国魂をドイツに売るのか」という声が上がったとサッチャー回想録で語っている。今回のドイツ出張で、最終日にBMW博物館を見学した時、ロールスロイスの高級車を展示しており、「ロールスロイス」というブランド名を未だに使っていることに驚いた。買収した企業の従業員の心を大事にする企業文化はむしろ日本が学ぶべきことではないだろうか。次回は、インフィニオンがいかに女性や従業員を大事にしているかについて述べよう。

(2014/10/05)