社会に役立つ研究を目指す大学研究者が増えてきた

(2014年1月29日 23:09)このところ、文部科学省傘下の科学技術振興機構(JST)が、イノベーションを生み出す大学などの研究に対して補助金を出す仕組みが有効に働くようになってきた。極めて透明な仕組みにして評価・選択するシステムになっている。

昨年、JSTの中のプロジェクトの一つであるCRESTの領域アドバイザーを拝命させていただいた。テーマ「素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクスの創成」というプロジェクトを担当した。このテーマの研究総括は東京大学の桜井貴康教授、副研究総括は富士通研究所の横山直樹フェローで、それぞれCREST、さきがけ、という分野を担当する。評価する側には産業界の人間あるいは産業界で長く務めた人間が多く、応募してきた大学の研究者と利害関係のないことが強く求められる。少しでも関係のある人は、応募のあった研究テーマを審査できない。

一つの研究テーマに対して5年間に渡り数億円の補助金が与えられる。税金を無駄にしないためにも極めて透明な方法で、評価する。平成25年度採用は3つの研究チームに与えられた。いずれも材料、デバイス、回路・システムまでの各レイヤーを含むチームとなり、ナノスケールのエレクトロニクスに革新的なインパクトを及ぼすテーマを研究・開発する。

評価委員となる「領域アドバイザー」は、実用に向けた仕組みを整えているか、を重視する。研究が将来社会の役に立たせるための仕組みを取り入れているか、材料やトランジスタ1個だけではなくLSIなどのシステムまで取り込むための仕組みになっているか、というように実用化を念頭においた研究を評価し選択する。もちろん、従来の性能や機能はこれまでよりも桁外れの特性が要求される。

評価シートは厳しく管理され、持ち出し厳禁である。100件近い応募研究を10人程度の領域アドバイザーで手分けして、研究者と利害関係のないものだけが評価審査する。コピーは許されない。極めて厳しく管理している上に、審査は全員で行うため、1人が仮に高い評価をしても他のアドバイザーの評価が低ければ通らない。透明性は非常に高い。

この仕組みでは、研究のための研究はまずできない。会議では、実用化するためのアドバイスも積極的に行う。研究、試作、集積化、といった道筋をつける。材料開発したからといってスーパーコンピュータができるわけではない。トランジスタ1個できたからといって量子コンピュータができるわけではない。ナノデバイスは集積しやすくなければならない。しかもLSIが出来たからといってすぐに実用化できるものではない。製品化するためには、歩留まり、コスト、信頼性、品質保証、サプライチェーンの確保、販売流通網、ビジネスモデルなど、企業側が解決すべき問題は多い。

大学で研究したトランジスタ1個を産業界にポッと渡されても、企業はとても実用化できるものではない。少なくとも大学でSRAMくらいの集積回路は試作する必要がある。SRAMはプロセッサ内部のレジスタやバッファ、FIFO、キャッシュなど様々なところに使われる基本的なメモリである。それも-40℃から85℃の温度範囲でも正常に動作できることも必要だ。セル間の干渉がないかどうか、さまざまなテストパターンで正常動作をチェックする必要もある。この程度は大学や公的研究機関でやるべき仕事の範囲だ。それを示したうえで、産業界が量産できるかどうかをチェックする。

CRESTプロジェクトでは材料レイヤーからデバイスレイヤー、そして回路とシステムレイヤーという集積化エレクトロニクスに必要なレベルまでチームを組んで研究開発する。その心は、研究者同士のエコシステムを作り、コラボレーションする仕組み作りでもある。大学の研究者は象牙の塔に閉じこもってはいけない。社会に還元するための人脈作りも必要である。

今回、CRESTの領域アドバイザーを通して、社会の役に立つ研究をしようという意欲的な研究者が増えてきたことに心を動かされた。徐々にではあるが、日本の大学は着実に良くなっている。文科省・JSTの透明にしてきた努力も評価されるべきではないだろうか。

(2014/01/29)

半導体シリコンは、三菱マテの操業停止で不足するか

(2014年1月17日 23:22)先週末の1月9日、三重県四日市市にある三菱マテリアル四日市工場で、5人が死亡、12人が重軽傷を負うという爆発事故が起きた。同社の従業員3名と、協力会社2名の尊い命が奪われた。ご冥福をお祈りします。

事故後、同社は同日プレスリリースを発表し、事故について即応した。さらに翌日、生産設備の操業を一時停止する旨をプレスリリースで述べた。再開時期については未定としている。14日には、役員報酬を1月から一部返上すると発表し、17日には今回の事故を受けて社外4名(大学3名と協会関係者1名)、社内2名からなる事故調査委員会を設置したことを発表した。これら一連の素早い行動は、経営層の本気度がよく表れており評価に値する。

9日の最初の発表によると、「水素精製設備の熱交換器を定期洗浄するために取り外し、所定の酸洗場において前洗浄を実施の後、蓋を開けた際に爆発が発生」とある。このリリースでは、周囲の設備に大きな被害はないと追加説明している。このことから、この熱交換器そのものが何らかの原因で爆発を起こしたものといえる。ここでは原因を追究・考察しない。自己調査委員会の調べを待つことにする。

この工場は、半導体シリコンの原料となる、多結晶シリコンを製造している。工場停止による半導体シリコンへの影響はどうなるのだろうか。考察してみたい。

チョコレートは欧州では欠かせない、Mobile World Congressから

(2014年1月 9日 23:10)International CESのニュースがテレビや新聞から伝えられてくるが、ITライターからの記事はソニー、パナソニックなど日本企業の話が多すぎる。一昨年初めてCESに行ったときは、むしろ海外企業の展示物や発表もの、講演の方が目についた。それも面白いもの(ガゼット)が多い。2年前にイタリアのI'm Watch社は、腕時計型のウエアラブル端末を発表したが(図1)、日本のメディアはどこも採り上げなかった。富士重工のスバルに搭載された衝突防止機能(アイサイト)を安価に実現するためのソフトウエアも出ていたし、クルマの窓に半透明な情報表示もでもされていた。しかし日本のITライターが取り上げる記事は日本企業の話ばかり。

今年はCESに行かなかったために、日本のメディアだけではなく、海外メディアのレポートも読まなくては世界の動きについていけなくなる。せっかくラスベガスまで行っているのに、日本のメディアはなぜ、日本企業しか報道しないのか。もったいない。

昨年のCESでは4K、8Kが大きな話題となっていると日本のメディアが報じたのに対して、海外のレポートを読むと、ファブレット(Phablet)が登場し、スマートフォンとタブレットは画面サイズだけでシームレスにつながったことが伝えられている。

講演も面白い。CESではないが、昨年、スペインのバルセロナで開かれたMWC(Mobile World Congress)の基調講演では、日本にいては絶対に入ってこない情報まで入手できた。MWCのニュースはいつもスマホやタブレットなどの端末がニュースとして日本のメディアから伝えられるが、もともとMWCは、NTTドコモやソフトバンク、KDDIのような通信業者(キャリア)のためのトレードショーであるから、主催者もモバイル端末のことは中心の話題にはしない。

さて、絶対に入ってこない情報とは、ヨーロッパの人たちがいかにチョコレートが好きなのかがよくわかるエピソードだった。ボーダフォンのCEOであり、イタリア人であるVittolio Colao氏(図2)の基調講演で、スマホやタブレットなどのモバイル端末がいまだに全盛でとても衰えない様子を表して、「皆さんはモバイルに飽きましたかね?」と投げかけると、聴衆が首を横に振っている姿を見て、「モバイルは酒やたばこ、チョコレート、セックスと同じで、みんなまだ飽きないようだね」と冗談を言い、「人生においてモバイルはこれからももっと進展する」と本題に入った。

この問いかけの中でチョコレートが人生の楽しみの一つとして入っている。日本では考えられない。ヨーロッパ人にとって(アメリカ人もだが)、チョコレートは毎日揃えて用意している食べ物のようだ。決して切らすことはない。彼の講演の中から、こういったエピソードまでわかるのだ。もちろん、念のためスーパーマーケットでチョコレートを買いに来ている普通のおばさんにそのことを確認したが。

基調講演のモデレータを務めたのは、主催団体GSMAのDirector Generalを務める女性のAnne Bouverotさん(図3)。彼女は講演が全て終わるとパネルディスカッション形式で、Q&Aを行い、理解を深めた。先ほどのボーダフォンCEOのColao氏への質問に対して「先ほどモバイルは、酒やたばこ、チョコレートと同じでまだ飽きていない、とおっしゃったけど、」という切り返しで、セックスという言葉を見事に外した。

図3 GSMA Director GeneralのAnne Bouverotさん

こういったやり取りは現地で見て聞かないとわからない。日本企業の取材だけでは、こういった機微は全く伝わってこない。CESでも基調講演は、極めて面白く、日本企業のプレゼンと、クアルコムあるいは台湾企業のプレゼンの違いなども明確に表れてくる。CESやMWCに行くのなら、現地の企業や講演についても取材してもらいたいと思う。

(2014/01/09)

2014年は成長戦略の結果が問われる年

(2014年1月 3日 15:38)新年あけましておめでとうございます。

今年は、アベノミクスの第三の矢である成長戦略が問われる年になります。これまで小泉純一郎元首相の元では「経済特区」がありました。規制を緩和し、できるだけ多くの企業が参加できる自由ビジネスの地域でした。しかし、いつの間にか特区という言葉がなくなりました。

経済特区は、規制を緩和するモデル地区を設定し、そこで得られる成果を全国展開し、日本の規制を緩和して自由に参加できる市場を目指すものでした。しかし、いわゆる「役人のアリバイ作り」(特区を期間限定で作ったということだけ)に終わりました。

安倍首相が本気で日本の経済を成長へ転換させるつもりなら、不要な規制は撤廃すべきなのは言うまでもありませんが、やはりさまざまな抵抗勢力が邪魔している様子が、薬のインターネット販売への規制等から垣間見えます。成長戦略には目標となる数字は出ていますが、どうやって達成するのか、達成するためにはどのような規制緩和が必要なのか、具体性はまだ見えません。ここでも、役人のアリバイ作りに終わらせないためにどうすべきか、という視点が見えません。また、経済特区の「未来」に関しても議論がありません。特区で得られた成果を全国展開することを考慮に入れなくては、日本の復活はあり得ません。

これまでの安倍首相の成長戦略はまだ『絵に描いた餅』のレベルです。実現していくためには、例えば、農業は従来の小規模農業ではグローバルな勝負ではできませんし、法人化を進め大規模化でコスト競争力を持たせ、さらに日本の農産物のとびぬけた美味しさを適正な価格で買ってもらうための仕組み作りまで含めた、「会社経営」のセンスが欠かせません。農業を法人化、企業化できるような仕組みを一気に持っていこうとすると反対勢力の抵抗に出会います。だからこそ、特区で成功モデルを作る必要があります。

おいしい果物を作るための化学的組成の制御、気まぐれな天候に対してフレキシブルに対応するためのIoTやM2M、ワイヤレスセンサネットワークなどの仕組み作りと、ビッグデータ処理などITとの融合も必要になってきます。テクノロジーを使えば低コストでおいしい野菜や果物、肉などを生み出すことができます。ITに必要なエネルギー源を石油に頼らず、太陽、風力、エネルギーハーベスティングなどありとあらゆるテクノロジーを使い、農業に限定したITネットワーク作りが必要になります。

温度、湿度、風、時間的変化、植物の葉の湿度、土壌の湿度と温度など農業に欠かせないデータはさまざまあります。これらの相関というよりもビッグデータ解析によって、天気予報データを考慮に入れながら、膨大なデータをフィードフォワード的に予測しながら解析することでおいしい農産物を作り出します。国際競争力が高まることは言うまでもありませんが、得られたノウハウをIT化し、農業コンサルティングビジネスを輸出することさえできます。IBMならやるでしょう。

同じようなことが他の産業でも可能です。世界が成長しているのに日本だけが成長していない半導体産業は、まさに同様です。しかし、世界レベルに持ち上げることは可能です。古臭いこれまでのやり方を変え、世界と同じようなやり方に変えればよいのです。国内の半導体産業は、護送船団方式に乗った旧財閥系の企業が中心となっています。半導体ビジネスは子会社が請け負っています。変化の激しい半導体ビジネスでは、旧態依然とした親会社・子会社・孫会社といった企業体質がしみ込んだ旧財閥企業ではもはや対応できません。

例えば古い日本では、お客様は神様です。現代の世界では、お客様もパートナーの一人です。つまり、下から目線で顧客を見るとか、上から目線で調達業者を見下したりしてはグローバル競争に決して勝てません。経営判断が遅くなるからです。顧客も下請け業者(サプライチェーン)もパートナーであり、彼らと一緒に同時間を共有しモノを作っているのが世界の勝ち組企業です。低コストで、優れた製品を短期間に生み出すことができるからです。こういった世界のやり方を少しでも見習うためには、国籍、人種、男女、年齢など生まれながらにして決められた属性を認め合うこと、すなわち差別意識をなくすことが最も重要です。

つまり、世界の勝ち組企業は、よその国の企業とコラボレーションしながら、モノづくりを行い、世界にモノを供給しています。日本は時代錯誤的にオールジャパンということが今でもあります。日本国内に仲良しクラブを作って、どのようにして海外のコラボチームに勝てるでしょうか。陸上競技で言えば、ジャマイカと米国の共同チームと、オールジャパンが競い合うようなものです。

今年も日本を活性化するためのアイデアを提供していきます。日本の復活を望むのは日本企業だけではなく海外企業も同じです。日本が元気を取り戻さなければ世界経済が沈滞するからです。皆様からの活発なご意見、ご議論をお待ちしております。

(2014年元旦)

社長同士の話し合いができる組織GSA

(2013年12月 5日 23:54)アメリカだけではなく、欧州もアジアも世界中の半導体メーカーのトップエグゼクティブが集まる会合がある。GSA(Global Semiconductor Alliance)と呼ばれる組織だ。しかし、ここには日本の半導体メーカーで参加しているのは、東芝とザインエレクトロニクスの2社しかいない。ルネサスエレクトロニクスも富士通セミコンダクターもソニーもパナソニックもロームも参加していない。これでグローバルなコラボレーションができるとでも思っているのだろうか。

この組織の特長は、経営トップが一堂に集まることだ。半導体産業はグローバルなコラボレーションが必要なエコシステム(生態系のような仕組み)を作らずして、成長することが極めて難しくなっている産業だ。GSAには垂直統合型の半導体メーカー(IDM)だけではなく、ファブレス半導体企業、製造だけのファウンドリ企業、設計のCADツールを提供するEDAベンダー、複雑なIC回路上の一部の価値ある回路IPを設計するIPベンダー、デザインを請け負うデザインハウス、製造装置メーカー、後工程専門請負のOSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)ベンダー、半導体向け材料メーカーなどが参加している。製造装置メーカー大手の東京エレクトロンもメンバーだ。

これらの企業をみているとコンペティターよりも相補関係を結ぶことのできるコラボ向きの企業が圧倒的に多いことがわかる。半導体産業はもはや自社ですべての工程を賄えなくなっている。無理に賄おうとすると利益が出ず赤字に陥る。日本の半導体メーカーの状況はまさにこれである。自社の強みを生かすことなく、苦手の工程までも自社で行うからこそ、T2M(time to market)に間に合わなくなり、ビジネス機会を失うのである。苦手の工程や作業は、得意な企業と組むこと。これが海外メーカーの勝ちパターンである。世界の半導体が成長しているのに、日本の半導体だけが成長せず落ちて行っているのはここに原因がある。

海外とのコラボレーションをしないどころか、海外メーカーを知ろうともしない、ことにも問題がある。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」は、戦いの基本中の基本である。敵を知るためには、世界中の企業と話をして相手を知り、自分の強みを主張し、協力できることは協力(コラボ)する。敵だと思っていた企業がコラボの相手にもなりうる。協力の輪が広がればエコシステムになる。日本の経営トップが海外のトップを知り合い、お互いにコラボできるところを追求していけば双方にメリットのあるビジネスができるはずだ。

GSAのコンファレンスがセミコンジャパンに合わせて開催された。参加者があまり多くなかったが、世界と人脈ネットワークを作ろうという気構えが全くないのだろう。今回は先月、東京でセミナーを開催したため、エグゼクティブの海外からの参加は少なかったが、2年ほど前に東京でGSAの会議を開いたときは、ケイデンス、メンター、シノプシスのそれぞれの社長や半導体メーカーの社長らが集まり、ざっくばらんに話をした。ここに集まる人たちは、責任持って経営判断ができるCクラス(CEOやCTO、CFO、COOなどCの付く地位)の経営陣ばかりである。

ところが、日本のこういった集まりは、実がない。お付き合いでメンバーになっているため、社長は出ず、決定権を持たない代わりの人物がお付き合いで集まっている。これでは、サロンにすぎず、ビジネスはできない。GSAには経営トップが出る。トップの都合が悪ければ会合には出ない。決してお付き合いではない。GSAは、少なくとも日本で言うところの業界団体でもなくお付き合い団体とは全く違う。

社長同士が集まり話のできる環境だと、工場の売却や買収、エコシステムの構築などをスムースに進めることができる上に、相手と腹を割って話ができるようになる。新聞報道で、パナソニックが3000億円以上もかけたと思われる魚津、砺波、妙高の3工場をわずか100億円という金額でイスラエルの企業に売却するという記事があった。魚津工場は世界で最初に45nm生産ラインを立ち上げた最先端の工場だった。もしパナソニックの社長がGSAのメンバーで、海外企業の社長と深い話ができていたら、ここまで買いたたかれることもなく、工場の価値の高い時に売り払うこともできたはずだ。とにかく相手を知らないために、半導体事業が行き詰り、どうにもならなくなって初めて買ってくれ、と声をかけても結果は目に見えている。

GSAの年会費がいくらであるのか知らないが、たとえ1000万円や2000万円を払っても100億円が1000億円に化けると全く安いものだ。グローバルな協力関係を築くためにも国内半導体メーカーの社長が顔を出し、世界中の企業と知り合いになりお互いのメリットを見いだせる話ができるようになれば日本の復活にもつながる。GSA会長のJoep van Beurden氏によると、来週米国で社長が150名集まってディナーを開催するそうだ。ものすごい規模の集会であるが、社長同士の話から実りあるビジネスは多いはずだ。世界に疎い日本こそ、この組織に入り世界のことを学び、復活への糸口をつかんでほしいと願う。日本の企業よ、早く井の中の蛙から脱出してほしい。

(2013/12/05)

買収されて良かった~日本企業では先端技術を開発させてもらえなかった

(2013年11月20日 00:42)今年の8月、富士通のマイコンとアナログの部隊は米国のNORフラッシュ半導体メーカーSpansion(スパンション)に買収された。それ以来、旧富士通のマイコン・アナログ部隊は、スパンション・イノベイツと名前を変えた。米国のシリコンバレーを本社とするSpansionの日本法人という位置づけではなく、Spansionという傘の下にスパンション・イノベイツ(マイコンとアナログ)とスパンション・ジャパン(NORフラッシュ)が入る、という組織になった。

いわば、富士通セミコンダクターのマイコンとアナログ部門はSpansionの一部門となったのである。この8月、一体どうなるのか、不安の声をスパンション・イノベイツの社員から聞いた。彼らはSpansionの考え方を全く知らなかったようだ。このため、社長兼CEOのJohn Kispert氏が日本の市場や富士通に対してどう思っているのか、旧富士通の社員は不安気に思っていた。

John Kispert社長とは何度か東京でもシリコンバレーでもインタビューをしているし、東京と米国との間での電話インタビューも何度かある。彼は、日本が大好きな人間で、特に真面目に貪欲に働く人間が好きだ。組み込みシステム向けのNORフラッシュの日本のエンジニアをいつも、ものすごく優秀な(よくtremendousという表現をする)人たちのおかげで、日本市場に食い込めている、と評している。同時に、どう彼らのモチベーションを上げるか、新しい面白い仕事(チャレンジングでもあるが)を与えることこそ、経営者が行うべき仕事だという。エンジニアは仕事に没頭でき、幸せ感に浸れるだろう。企業は人なり、という昔の日本の企業経営者がよく言ったことをJohnは実践している。

このほど、日本のスパンション・イノベイツの会見(主催はスパンション社)があり、日本人社長にスパンションと一緒になってから、シナジー効果は出てきているのかどうかを質問した。というのは、この会見では新製品を発表したが、旧富士通セミの製品の延長でしかなかったからだ。今の段階ではまだ、スパンションの技術を採り入れていなかった。つまり買収によるシナジー効果はまだ出ていない。

ところが、である。現在の製品の次の製品にはスパンション独自のMirrorBitテクノロジーを組み込んだマイコンを出してくるようだ。富士通時代なら、プロセス技術は55nm技術どまりで、これ以上のテクノロジーの開発も発展も期待できなかったため、エンジニアのモチベーションも下がってしまっていた。ところが、スパンションは40nmテクノロジー、さらに28nmテクノロジーも進めていく、と社内で言っているという。これによってエンジニアのモチベーションは上がってきた。「われわれは先端技術をもっと開発できるのだ」というモチベーションだ。

もし、富士通にいたままだと、先端技術の開発は許されず、エンジニアは悶々とした毎日を送っていただろう。買収されて良かったと感じているのではないだろうか。富士通セミコンダクターのエンジニアの生の声を聞く機会があれば聞いてみたい。

(2013/11/19)

世界のメガトレンドから半導体の未来を議論した本

(2013年11月17日 22:03)国内だけにいると、半導体は落ち目の産業のように思えてしまう。新聞は、リストラや工場売却の話しか報道しないし、半導体企業の成功した仕事について全く報道しない。円ベースで今年の売り上げはソニーが4%増、富士通セミコンダクターは3%増(アナログ・マイコンを8月に売却)、ルネサスは2%増になる見込みで、東芝は全社の利益の半分くらいを半導体フラッシュメモリが稼ぎ出しているようだ。もちろん、世界の半導体産業はもっと成長率が高い。

また、半導体はこれから先の成長分野の中核エンジンになる。医療・ヘルスケア、スマートグリッドやコミュニティ、スマートハウス、電気自動車やプラグインハイブリッド、全自律運転カー、ロボット、人工衛星、再

生可能エネルギー、IoT(Internet of Things)、ワイヤレスセンサネットワーク、エネルギーハーベスティング、モバイル端末、通信インフラ、IT/クラウド・コンピューティング、NFCカード、ともかくこれから成長するビジネス分野の全てにおいて頭脳となりエンジンとなる。半導体がなければ、これらの成長分野は成り立たない。

残念ながら、半導体というだけで日本ではもう本が売れないと聞く。半導体の作り方、製造技術に関する本は山のようにある。だが今、求められるのは、半導体を使う側の視点である。世界がいまどう動いているから、それに必要なシステムがどうなり、その結果、半導体の未来がどうなる、というストーリーの本は1冊もない。

この7月に日経BP社 未来研究所から、半導体の未来を議論する本を作ってくれないか、という依頼をいただき、着手した。世界の大きなメガトレンドと人間の自然な要望(安心・安全・健康・長寿など)が作り出す未来のシステム、それに求められる半導体製品、それに必要な設計・製造技術、大きく変わるビジネスモデル、などを中心に半導体の未来を議論する本を作ってきた。大学の先生や企業のエンジニアに原稿を依頼し、自分でも執筆した。ようやく初校が終わり、再校段階まで来た。間もなく終わる。発行は、12月17日を予定している。

この作業のため8月~11月のほとんどの土日を費やし、今年のクリスマスイルミネーションはいまだに何もテストしていない。今年のはじめに新たな点滅回路を試作し、テクトロニクス社の4万円台という低価格オシロスコープを使ってテストした(参考資料1)のだが、肝心の本番が手つかずの状態になっていて、近所の子供たちに申し訳ないと思っている。

校正の間、この本をもう一度読み直しながら、これまでにない本を作り出すことができて、良かったと思った。世界の大きなメガトレンドをしっかりつかむ企業でなければ今は生き残れない。日本の半導体はかつて、世界のメガトレンドを無視した結果、大敗したという苦い経験がある。DRAMで世界のトップからあらよあらよと転げ落ちていった様はまさにメガトレンドを無視した結果であった。コンピュータの世界で、ダウンサイジングという大きなメガトレンドを見ようともしてこなかったのである。

DRAMは1980年代前半から大型コンピュータ(メインフレーム)に使われるようになった。日本の半導体メーカーは、16Kビットまでの米国支配から64Kビット以降は我が世の春を謳歌した。1986年には世界半導体ランキングの1位NEC、2位日立製作所、3位東芝という圧倒的な地位を手に入れた。DRAMは64K、256K、1M、4Mとひたすら4倍の集積度を上げていけばよかった。マーケティングで顧客の声を聞かなくてもひたすら4倍の製品を開発すればよかった。当時の大型コンピュータから見るとDRAMの容量は小さすぎて、集積度を上げてくれさえすればよかったからだ。

ところが、コンピュータサイドは大きなトレンドを起こしていた。大型コンピュータでは、ユーザーがプログラムを書いても、大勢順番待ちを強いられ3~4日間待たされることが常だった。このためコンピュータユーザーは、もっと性能が低くてもいいから安くていつでも使えるコンピュータが欲しい、という要求を強めていた。このためコンピュータは大型から、ミニコンやオフコン、ワークステーションと小型に向かっていた。その究極がパソコンだ。ところが、パソコンに使うメモリとなればとにかくコストを下げることが最優先。このため誤り訂正回路を使った高信頼のDRAMよりも、低コスト重視のDRAMへとトレンドは動いていった。

この動きにいち早く飛びついたのが米国のマイクロン社だった。安く作るための設計技術・製造技術、全てをつぎ込んだ。デザインルールを小さくする微細化(リソグラフィ)技術、同じデザインルールでもチップを小さくできるコンパクトなレイアウト法、そして工程を短くするマスク削減、こういった技術を1985年前後から注ぎ込んだ。彼らはとにかく低コストで作ることに専念し、チップを大きくしない技術を最優先した。狙いはパソコンのみ。もしパソコンがソフトエラーを起こしてフリーズしたら再起動をかければすむ。ソフトエラーを防ぐための回路を集積するとチップが大きくなってしまうことを嫌った。

ところが日本のDRAMメーカーは相変わらず大型コンピュータ向けに誤り訂正回路、冗長ビット回路などエラーを起こさない回路を集積した高価なDRAMを作り続けた。マイクロンからライセンス供与を受けたサムスン電子が90年代前半にDRAMを出しても国内トップの責任者は「安売り競争に巻き込まれたくないから安いDRAMは作らない。人件費の安い国の企業とは競争しない」と明言した。ところがマイクロンが安いチップを製品化すると、初めて黒船が来襲したような大騒ぎになった。時すでに遅し。時代は大型コンピュータからパソコンへ主役が交代していた。日本メーカーは世界のトレンドを見ずにやってきた結果、大敗したのである。

この苦い経験を二度と味わってほしくない。このためには世界の大きなメガトレンドを知り、自社が向かうべき方向をつかみ、世界のトレンドと一緒に成長していけばよい。こういった願いを込めて、今回の本を作成した。タイトルは「メガトレンド 半導体 2014-2023」である。

参考資料

1.

個人で高性能オシロが買える時代が到来-テクトロの4万円台オシロを試す(連載5回)

http://news.mynavi.jp/series/tbs1000/001/index.html

http://news.mynavi.jp/series/tbs1000/002/index.html

http://news.mynavi.jp/series/tbs1000/003/index.html

http://news.mynavi.jp/series/tbs1000/004/index.html

http://news.mynavi.jp/series/tbs1000/005/index.html

国家プロジェクトはなぜ税金の無駄遣いと言われるのか~どうすれば無駄にならないか

(2013年11月 9日 21:57)多くの国家プロジェクトが毎年生まれてくる。全て国民の血税で賄われている。これまでのやり方は、5年、7年と期間を区切ってプロジェクトを運営してきた。しかし、その間に数十億円、数百億円もかけて装置を購入する。プロジェクト期間が終われば、高価な装置は捨てざるを得ない。もったいない。どこかに売却しようにも、装置の運転コストが年に1億円規模もしたら、誰も買ってくれない。では、名前を変えてまた新規のプロジェクトとして継続しよう。こうやってゾンビのように次から次へとプロジェクトが消え、生まれてくる。でも運営資金は全て税金だ。これまでと同じようにまたプロジェクトを画策している話も最近、チラホラ聞こえてくる。

母体を運営する人たちの多くは「天下り」である。逆に、霞が関に新しいプロジェクトを提案すると、一民間企業の提案はまず採用しない。複数社を集め、工業会などの団体を含ませることが条件となる。その団体があるから天下りできるのである。ただ、私は天下りが悪いというつもりはない。天下りであっても、仕事に見合う給料を与えれば職を確保でき、失業することもない。問題なのは、給料に見合わない仕事しかやらない、できないことである。霞が関から天下りで年収2000万円もらっている人が2000万円に相当する仕事をしていれば全く問題ない。ところが、話を聞くと400万円くらいの仕事しかしていない人がたくさんいるらしい。だったら、400万円にすれば、天下りでも問題はないはずだ。

国家プロジェクトの最大の問題は、投入した資金に見合う仕事を生み出したか、という視点がないことだ。市場経済の社会では、投入する資金に対して自律的にお金を生む仕組みを生み出すことが団体を継続できる唯一の解である。自律的にお金を生み出さなければ、無制限に私たちの血税を投入することになる。

海外の国家プロジェクトでは、税金を投入し続けなければ目的を達成できないというプロジェクトはほとんどの場合活力を削ぎ失敗している。逆に成功したところは、税金を回収できたところである。政府からの投入金をはるかに上回るほど自律的に稼ぐのである。IMECというベルギーの中のフランダース地方政府が税金を投入している半導体研究開発会社IMECは、毎年回収できており自律して稼いでいる。全体で使うコストに対する政府の出資金の割合は毎年低下しており、プロジェクトが生まれた時は100%だったが、今では20%にも満たない。シンガポールの国家研究機関IMEを取材した時も、国家が投入する予算の割合を毎年減らすから自律的に稼ぐようになっていると聞かされた。米国の半導体研究開発会社SEMATECHでも米国連邦政府の投入資金は、今はゼロ。ただ、ニューヨーク州が雇用創出のために、資金を出すから本部をニューヨーク州へ移せ、ということでテキサスからニューヨーク州へ移転した経緯がある。ニューヨーク州の目的は、このプロジェクトから起業させ、雇用を生み出すことだ。だから州税を投入するのである。これらの例は全て成功例だ。欧州には失敗例も多いが、彼らのほとんどは日本と同じひたすら国家予算から血税を投入している。

成功した国家プロジェクトでは、新たなベンチャー企業を何十社も創出し、雇用を数千人規模で新たに生み出している。同時に彼らがプレゼンするとき、何十社を企業させ、何千人の雇用を生んだ、ことをアピールする。投入した資金は新しい企業が自律的に稼いでいるからもはや税金は投入されていない、と述べているのだ。

日本の国家プロジェクトでは、資金の回収はおろか、ベンチャー企業を生み出さない。このプロジェクトから起業し、新たな雇用を生み出せば、税金は国民に還元される。ベンチャーキャピタリスト、ファンド、金融に加え、サプライチェーン、ハードウエア・ソフトウエア・サービスのエコシステムを築くのである。高価な装置も新しい企業に貸し出すなり、売却するなり、市場経済の仕組みの中に取り込んでいく。自律的に運転する方向に導くべきだろう。

ところが、国プロでは、出口、出口と研究成果を使うべき応用分野をうるさく言う。しかし、企業や大学の研究者に出口を求めることには無理がある。製品のユーザー(エンジニア)に会ったこともないからだ。研究者に出口を求めても、せいぜい鉛筆ナメナメしてどこかの調査レポートを丸写しにしているだけにすぎない。研究学園都市であるはずのつくばでは、大学と研究機関、企業がバラバラだと言われている。エコシステムどころか、話もしないという。一般に研究者や学者は象牙の塔にとどまっていたい、と考える人たちが多い。だから国内の多くの大学が産業界に十分貢献できていない。

英国のブリストル大学では、産業界と一緒になったプロジェクトを1~2年間組まなかった教授の給料を下げている。また海外では、教授の年間給料を12カ月ではなく11カ月しか支給しないところも多い。だから教授は産業界と一緒になって社会に役立つ研究を目指し、資金を稼ぐ。

エコシステムは企業同士だけではない。大学や国家の研究機関を研究開発のリソースとして使い、一緒になってエコシステムを作り上げる方が良いモノができる。今は世界的競争力が問われている時代だ。コンペティタは国内ではなく、世界中だ。みんなで知恵を寄せ集め、コスト競争力のある仕組みを作らなければ、世界中から置いてきぼりを食う。それには世界の企業や大学も仲間に組み入れるという視点も重要になる。当然、お金をたくさん出してもらう。日本の地盤沈下の役割を国家が担っているようなことに成り下がってはいけない。世界に勝てる社会を創るための仕組み作りを提供することが本来の国プロである。税金を闇雲に投入することではない。

(2013/11/09)

スマホ・タブレット用半導体はクアルコムだけじゃない

(2013年10月19日 22:00)最近、半導体の新しい用途はないですかね?と聞かれることが多くなった。そのたびに答えていることは「スマホやタブレットに使われる半導体はアプリケーションプロセッサ(APU)だけでではないですよ。スマホの仕組みを理解すればもっといろいろなところに半導体が使われています。この市場は大きいです」だ。

スマホは世界中でブームになっており、今回の米国でもアップルのiPhoneは相変わらず人気の的だ。次に見かける機種はサムスンだ。逆に言えばアップルとサムスンに納入できるようなチップを開発すればよいのである。彼らの話に耳を傾ければよい。

今回の米国取材でも、欧州、アジアのジャーナリストだけではなく、半導体メーカーやEDAベンダー、組み込みベンダーたちと話をすると、みんなスマホ市場を狙っている。APUと通信モデムで圧倒的なシェアを持つクアルコムだけではない。スマホ内部のテクノロジーや、自分たちの家族がどのスマホを使っているかという話も聞くことができる。日本では、スマホはもうクアルコムの一人勝ちだから、狙ってもしょうがない、という消極的な意見や、世界的なテクノロジートレンドについて行ってはいけないといった意見を述べる学者先生もいる。やはり、井の中の蛙なのだ。

世界の大きなテクノロジーの流れと一緒に乗っていけば必ず一緒に成長できる。誰も見ていない分野に向けることは実は危険が極めて大きい。市場があるかないかわからないからだ。誰もやっていないところで一発当てる、という発想は博打である。マーケット指向の市場経済でマーケットを見ずして、どうして経済成長できようか。

今回の米国取材は、Globalpress Connection主催のEuroAsia 2013をベースにしている。このイベントで話をしてくれる米国の企業は、モバイルコミュニケーションを軸に、スマホやタブレットはいうまでもなく、IoT(最近ではInternet of Thingsとは言わずにInternet of Everythingということが多くなってきた)、通信インフラ系、クラウド、そしてビッグデータ解析といった分野まできちんと見据えて、それに向けたチップを製品化してくる。もちろん、これらのハードに共通する電源用ICもある。クラウドはソフトウエアを貸し出すASP(アプリケーションサービスプロバイダ)ではない。自動化・自律化したシステムをクラウド上に構築することがハードウエアメーカーには求められているのだ。

もちろん、数量の出る分野はスマホそのものだ。ただし、その分、価格は安い。となると、安い価格でも設計・製造できるチップ技術を開発する。一つだけ例を紹介しよう。2001年に設立されたSilego(シレゴと発音)Technology社は、2009年ごろまではインテルのプロセッサ向けのクロックICを作っていた。クロックICとは、文字通り時刻を刻むためのICである。パソコンなどのプロセッサは決まった周波数でさまざまな命令やデータを動かす。その周波数のパルスに同期して働く。従来は水晶発振器から基準の周波数のパルスを発生させ、クロックICがそれを逓倍(テイバイと読む)して、いわゆる1GHzとか2GHzなどと言われているクロック周波数を発生させる。だからこそ、プロセッサを動かすためにはクロックICはプロセッサとセットとして使われてきた。

ところが、インテルは2007年ごろからクロック回路をプロセッサに集積するようになり、クロックICは不要になった。今年発表されている新型プロセッサはすべてクロック内蔵である。シレゴ社はさて困った。このままでは業績は落ちていくだろう。このためには新製品が必要だ。

そこで、シレゴは顧客といろいろな話をしているうちに、スマホのプリント回路基板の面積の無駄を見つけた。抵抗やコンデンサなどの受動部品や、CMOS標準ロジック、単体のトランジスタが結構使われており、数十cm2程度の基板面積を占めていた。スマホは動作時間を延ばすために基板面積を減らしても電池の面積を拡大したい。数十cm2の面積を1~2mm2に減らせばスマホの動作時間を延ばせる。そう考えた。

しかも、新しいプロセッサの開発から製品化までは数年ある。この間はクロックICも生産中のプロセッサに使わざるを得ないはずだ。だからこの間に新型ICを開発しなければならない。シレゴ社が開発したICは何とFPGAである。常識ではFPGAは高価だ。もちろん、ザイリンクスやアルテラのような何百万ゲート以上に相当するようなICは高価である。シレゴのFPGAはわずか数10ゲートもあれば十分、という声に応えた。顧客と話をしていると、「レジスタ8個分だけのICが欲しい」とか「ほんのわずかなカスタマイズだから単体の部品を集めて構成している」といった声を聞いた。こういったわずかな回路を数十ゲートのプログラマブルなFPGAで作れば、どのような客にも対応できる。

この考えがヒットした。2007年~2010年の間は売り上げがフラットだったが、この新型FPGAを出して以来、急

速に伸びた。予想通り、クロックICの売上は急速に落ちて行き、2013年はピーク時の1/10にまで落ちそうだ。一方、1円単位で勝負する安い新型FPGAは、2009年以降、CAGR(年平均成長率)が46%と驚異的な勢いで成長してきた。この結果、会社全体としても2013年の売り上げは2009年の2倍になりそうだ。

シレゴの成功は顧客の悩みに耳を傾けたことにある。それを簡単に開発するためのソフトウエアツールも作った。これさえあれば、顧客は自分の好きな回路を簡単にしかも自由に設計できる。回路自身は簡単だから、この設計ツールは慣れると20分くらいで設計が終わるという。客の声に沿ってスマホを理解し、シレゴは市場を見つけた。諦めずにスマホの技術を理解し、市場を見つけることこそ、成功の王道である。ちなみにシレゴの社長は、「自分の名前は、Ilbok Lee(イルボック・リー)と言うが、イルボOKと言ってくれ」と冗談を言い、極めて明るい前向きの韓国系アメリカ人だ。

(2013/10/19)

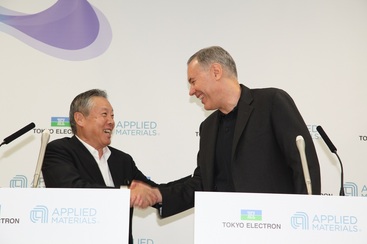

東京エレクトロン・Applied Materialsの合併の真実に迫る

(2013年10月17日 00:26)半導体製造装置で世界第3位と2位である東京エレクトロンとApplied Materialsの経営統合について、これまでの取材をベースに考察してみたい。もちろん取材できないところもあるので、あくまでも考察とする。

今回の経営統合を、両社のプレスリリースを見る限り対等合併を強調している。日本のメディアもそのように伝えた。しかし、Reuters(ロイター通信)やWall Street Journal(ウォールストリートジャーナル)などの海外メディアは、Appliedが東京エレクトロンを吸収合併すると伝えている。実のところはどうか。海外メディアの言い分の根拠はあいまいである。

両社のここ数年の業績を並べて見てみよう。(続きを見る)