23日土曜日にバルセロナのMWCへ向け出発

(2013年2月19日 08:25)今年も2月25日~28日にスペインのバルセロナで開かれるMobile World Congress (MWC)に参加することになった。あるクライアント企業からの技術説明アテンダントとしての参加である。さまざまな出展企業が展示する製品やサービスについてそれらのブースの説明員の話を伺い、それを日本語で紹介するという仕事である。技術ジャーナリストだからわかりやすく説明し、広い分野の知識があると見込まれたのだろう。もちろん、取材も行う。

今回、バルセロナでの会場は新しくなる。従来のエスパーニャ広場駅近くの展示会場はもはや手狭になり過ぎたためだ。MWCはスマホやタブレットなどの携帯機器の展示会ではない。もともとGSM Congressが発展した展示会であるため、通信オペレータ(キャリアともいう)がみんな集まる展示会である。このためオペレータへ納入するネットワーク・通信機器や、機器に使う半導体を展示したり、サービスや変わった材料も登場したりする展示会である。なにせ入場料が展示会だけで7万円もする。基調講演などのセミナーも聴講するなら10万円を超す。

あくまでもB2Bの展示会ゆえにここに集まってくるのは、機器メーカー、オペレータ、半導体メーカー、アプリケーションソフトメーカー、材料メーカー、サービスベンダーなどだ。しかし、報道陣がこの展示会から書く記事はいつもスマホやタブレットである。素人でもわかりやすいからだ。

今回は、やはりオペレータが通信ネットワークにおけるトラフィックをいかにして緩和するか、あの手この手の技術や手法が登場する。もう一つ大事な動きは、オペレータはドカン屋ではないという存在感を示すことである。今やアップルやグーグルは、オペレータが設置した通信ネットワークの上でサービスを提供し、代金はオペレータを通じて回収するというビジネスモデルを確立したOTT(Over the Top)である。無料のアプリのダウンロードなどで通信ネットワークをOTT企業は利用し続けている。オペレータはネットワークを敷設するだけのドカン屋ではないことを示す必要がある。

海外のオペレータは、RCS(Rich Communication Suites)として、通信契約するとオペレータが無料のアプリに相当するソフトウエアを無料で提供する。昨年のMWCでこの動きが見られた。オペレータ自らがOTTに負けないような無料のアプリをサービスし、自ら課金システムを利用する仕組みである。国内でも先日KDDI、NTTドコモ、ソフトバンクらもこういったアプリを提供することが新聞で伝えられた。

この展示会に出展する半導体メーカーには、クアルコムやインテル、NXP、nVidia、サムスンなど、世界の勝ち組が集まる。日本の半導体メーカーとしては、ルネサスエレクトロニクスとノキアとの合弁会社であるルネサスモバイルと、富士通セミコンダクターが出展する。

ルネサスモバイルは、LTEモデムチップのデザインインとして海外からの受注の方が国内からよりも圧倒的に多く、70~80%にも達する文字通りグローバル企業だ。川崎郁也社長によると、フィンランド、インド、日本、英国、米国とグローバルな拠点で仕事をしており、社内の公用語は英語だという。フィンランドやインド、日本、と英語を母国語としない国の社員が圧倒的に多い企業であり、だからこそ世界の標準語である英語でコミュニケーションをとっている。

MWC2013にジャーナリストとして登録して以来、世界中の企業から取材要求を受けている。その数の多さに圧倒され、どこまで対応できるかいささか自信がない。しかし、オペレータ、アプリケーションソフト、半導体、通信機器、ネットワークシステムなどさまざまな業界を一通りは取材する予定だ。昨年は直前まで市内の交通機関がストライキに入り、交通手段が使えるのか開幕されるまで不安であったが、今年は今のところそのような動きはなさそうだ。ただ、フライトチケットの関係上、早めに現地入りするので予習はできそうだ。

バッテリの熱暴走対策に必要なこと

(2013年2月 9日 08:12)ボーイング787のバッテリ事故調査によると、熱暴走(thermal runaway)であることが黒こげの原因として明らかになった。熱暴走は、パワーデバイスではよく起きる現象であり、数十年も前から見られた。筆者が半導体エンジニアであった当時、npnパワートランジスタを過負荷状態で長時間運転すると、熱暴走が起きることがあった。熱暴走とは何か。

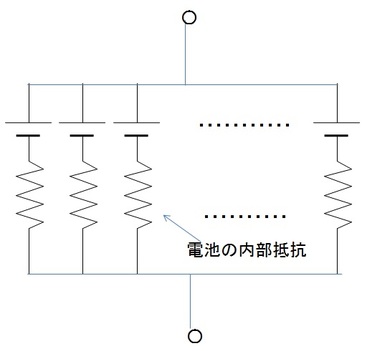

文字通り、熱が暴走して制御不能になることである。例えば、大電流を流す電池を等価回路で表すと、図のように小電流の電池を並列にずらりと並べたようなものだ。電池の部分をトランジスタなどのデバイスで置き換えるとパワートランジスタになる。つまり、パワーデバイスも電池も小さな容量のセルを大量に並列接続したものといえる。

川の流れに例えると、幅の広い浅瀬の川を想像しよう。川の中の石の大きさや重さ、地形などが均一なら岸から岸までの川は均一に流れ、波は立たないはずだ。しかし現実には流れやすい所と流れにくい所が出来てしまう。川水が増し、勢いが増してくると、やがて川は流れやすい場所に集中するようになる。終いには流れやすい場所にしか狭く流れなくなってしまい、流れやすい場所を取り囲んでいる小さな堤防が決壊してしまう。

熱暴走は、電流集中によって起きる。図の等価回路で全ての抵抗値が均一であれば、均一な電流が流れるが、どこか1カ所、抵抗値が下がるとすると、その部分の電流は流れやすくなる。やがて小さな抵抗に大電流が流れるようになり、抵抗は発熱する。デバイスの性質によるが、例えば半導体のpn接合(p型半導体とn型半導体とくっつけたもの)では温度が上がるにつれ、電流は流れやすくなるという性質がある。つまり、電池の材料によっては温度が上がるにつれますます、電流が流れやすくなり、さらに温度が上がりさらに電流も増え、やがて数百度もの高温になり破壊に至る。

今回の電池では電池そのもの、すなわち電池内部の材料や構造によってアンバランスが生じ、熱暴走に至ったのか、あるいは外部回路の制御が効かなかったのか、まだ結論は出ていない。しかし、対策は採れるはずだ。

原因が電池内部だとすれば、材料の温度特性を調べ、正の温度特性(温度上昇と共に電流が上がる)ではなく負の温度特性を持つ材料を探し、切り替えること、材料の特性バラつきを減らし均一性を上げること、電池の構造上で均一にリチウムイオンが流れるような構造を設計する、などの対策が必要になる。

外部回路だとすれば、電流を検出し電流が増えると、それを減らすための定電流回路を設けること、その検出回路のバラつきを減らすこと、さらに負の温度特性が働くように外部にバラスト抵抗(安定化抵抗)を付けること(ただし、消費電力は増える)、などの対策が必要となる。さらには、パワー(電力)を増やすために並列度を上げるのではなく、できるだけ直列接続して、並列度を下げ、電圧を高める方向で電力を上げていく方がより熱暴走を食い止めることができる。電力=電圧×電流、だからである。最適値があるはずだ。

例えば電気自動車では、わずか3.6~4.1Vしかないリチウムイオン電池セル1個を直列に100個くらい並べ350Vくらいまで昇圧している。もちろんさらに並列接続して電流も稼ぐが、電圧は高い方がパワーは出る。ただし電圧を上げ過ぎると、安全対策上、重い絶縁材料を増やさなければならず自動車のパワーが出にくくなったり、耐圧の高い電子部品が必要になったり、コストがかさむようになる。やはり最適値がある。

クルマ用のリチウムイオンバッテリシステムでは、4V弱のセル1個ずつ充電を検知し、過充電(すなわち発熱)にならないように制御している。ただし、検出回路の精度が低いと回路設計の余裕を十分の採らなければならず、電池容量をフルに使うことができなくなる。すなわち走行距離が短くなる。このため検出制御回路の高精度化の競争を米国半導体メーカーは繰り広げている。

今、熱暴走の原因特定を続けているのだろうが、人命にかかわるようなミッションクリティカルなバッテリに関しては、バッテリ内部であろうが、外部の制御回路であろうが、考えられうる全ての対策をとる必要がある。主な原因がわかったからといって、その部分だけ対策するようでは、また事故が起こり常に、イタチごっこになりうる。また、自動車用バッテリ関係者は対岸の火事では済まされない。改めてバッテリシステムの安全性をさまざまな角度からあぶり出し、対策を打つことが電気自動車普及に向けて求められよう。

(2013/02/09)

富士通とパナソニックを統合して成功するわけがない

(2013年2月 5日 22:37)またもや、富士通とパナソニックの半導体事業部門をくっつけようという乱暴な話が出てきた。なぜ、企業同士をくっつけるのだろうか。どう考えても、世界の半導体産業がどのようにして成長を続けており、日本だけが成長していないのか、について理解しているとは思えない。

富士通セミコンダクターはまだしも、パナソニックの半導体はどう見ても赤字を垂れ流しているとしか見えない。いっそのこと事業を解散するか、譲渡するか、いずれかしかないだろう。にもかかわらず、なぜどこかとくっつけるのか。くっつけられる方が迷惑だろう。

かつてのパナソニックは、古池進副社長が半導体ビジネスを率い、プラットフォーム戦略を打ち出し、低コストで高性能な製品を作りだしていた。古池氏が掲げたプラットフォーム戦略は現在では世界の勝ちパターンとなっている素晴らしい戦略だった。しかし、パナソニック経営陣は古池氏を追い出し、半導体事業を落ちぶれさせた。散々ダメにした後でどこかとくっつけるという手法は、世界の半導体ビジネスから見ると30年も古い時代遅れのやり方だ。

一方、霞が関は民間企業1社のためには仕事しない、ということをモットーとしてきた。世界各国が大統領や首相と民間企業がタッグを組み、インフラビジネスを攻略してきたが、日本の霞が関は1民間企業とタッグを組むことを拒否してきた。中国やベトナムの通信網を構築するため、かつてドイツのコール首相はシーメンスと、フランスのミッテラン大統領はアルカテルと一緒になって中国やベトナムを訪問した。霞が関は、1民間企業のためには働けませんときっぱり断った。

ただし、複数社がまとまると仕事する。1民間企業ではなく国民のためという名目が立つからだ。特定1社ではないことが霞が関では重要だった。しかし、それは世界の常識から見ると非常識なのである。さらに工業会などの業界団体も協力させようとする。こうすることで自らの天下り先につながるからだ。

半導体の世界の潮流は、大きくなりすぎた企業が意思決定を速め、グローバル競争に勝つために企業を分割してきた。パソコン用プロセッサメーカーのAMDは、設計だけのファブレスと製造だけのファウンドリに会社を分割し、生き残りを図ってきた。AMDはファブレスとなり、ファウンドリはグローバルファウンドリーズ社となってアラブの資本を導入した。クアルコムはかつて社内にあった携帯電話事業を京セラに売却し、自らはファブレス半導体メーカーになり、大成功を収めた。台湾のUMCやTSMCは当初、SRAMや玩具用半導体を自社ブランドで設計製造していたが、やがて自社ブランドを捨て、請負製造すなわちファウンドリ事業に徹することで成功した。テキサスインスツルメンツ(TI)はDRAM部門をマイクロンに、防衛エレクトロニクスをレイセオンにそれぞれ売却し、アナログに特化した。しかもこれら世界の企業は業績が悪化する前に手を打ったために買いたたかれずにすんだ。国内企業でさえ日立製作所は分割を繰り返し復活させた。

しかも今回の富士通とパナの話は、少し奇妙である。これまでも世界の半導体はファブレスとファウンドリに分けていることを、2010年に書いた「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」(日刊工業新聞社刊)でも述べたが、今朝の日経新聞によると、富士通+パナ連合をファウンドリとファブレスに分けると書いてある。それなら、それぞれの企業が分ければよい話であり、くっつける必要は何もない。責任は不明確になり、良くなる方向には全くない。世界の半導体を見れば、くっつけることの方がよほど危険である。だからこの話を推進する人たちは霞が関か、半導体の素人(例えば親会社)か、いずれかであろう。

パナソニックの半導体事業を立て直すのであれば、どの業績が悪く、しかもなぜダメなのか、良くなる要素はどこにあるのか、を調べることが先決であり、くっつけるだけが能ではない。安易にコンサルティング企業に丸投げする半導体メーカーもあるが、コンサルティング企業はしょせん素人。世界の潮流は見えていない上に、技術の問題点もわからない。半導体企業の問題は技術、製品、ビジネストレンド、市場トレンド、を全て理解して初めて明らかになり、解決手段も打てるというものだ。これまでコンサル企業に戦略立案を丸投げした半導体メーカーはみんな沈んでしまった。

日立製作所とNECのDRAM部門をくっつけたエルピーダメモリは坂本幸雄氏を招へいしたことで10年は長生きしたが、昨年倒産した。ルネサスは当初日立製作所と三菱電機の非メモリ部門をくっつけたが、うまく行かず、さらにNECエレクトロニクスもくっつけた。しかし資金不足になり、国の援助を受ける羽目になった。

これからさらに富士通とパナソニックをくっつけようとしているのである。誰がうまく行くといえるだろうか。

(2013/02/05)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(6)エンジニアはタコつぼから脱出せよ

(2013年1月25日 22:39)これまで半導体産業、エレクトロニクス産業弱体化の原因を経営陣に求めてきた。だが、エンジニアや中間管理職にもおおいに問題はある。経営陣はともかく、エンジニアは自分のキャリヤ形成を意識し、自分をステップアップさせていくことを考えるべきだろう。それが結局、会社を活性化する。

最近、どうやって成長産業である半導体を世界並みの成長率に持っていくか、いろいろな人たちと話をしている。先日、ドイツのインフィニオンテクノロジーズ社のあるエンジニアと話をしていて面白いことに気がついた。彼は、シニアスタッフスペシャリストという肩書だ。

Infineon Technologies社Package Concept & DefinitionのシニアスタッフスペシャリストのStefan Macheiner氏

彼は、パッケージ部門の開発のスペシャリストであるが、顧客をよく訪問し、顧客の望むものは何かをディスカッションすると共に、工場のエンジニアに伝える「仕様の翻訳者」でもあると言った。インフィニオンのパワートランジスタを使う顧客のエンジニアが1~2年先に望む仕様が何かを知る仕事も持つ。工場のエンジニアは、専門知識は深いが狭いため、顧客の望む仕様を100%捉えることができない。自分の専門外の知識も要求されるからだ。技術に詳しくない文科系の営業担当者は顧客の言っている意味を100%理解できない。彼、シュテファン・マッハイナー氏は、工場エンジニアと顧客との間の言葉の翻訳をするという仕事も持つ。

こういった組織が日本にはない。サムスンはマーケティング部門がこういった翻訳者の役割を果たす。サムスンのマーケティング部門にはPh. D(理学博士)の肩書を持つエンジニアが実に多い。リニアテクノロジは、50歳前後のシニアエンジニアが翻訳者になる。顧客の望むシステムを理解し、その中からどのようなチップが欲しいのか、をディスカッションしながら求めていく。このディスカッションは、顧客でさえ明確なイメージを持っていないかもしれない。また、顧客のノウハウ部分に触れることは言えない。だから完全に明確な仕様は得られない。しかし、今解決しなくてはならない問題を捉えているはずだ。顧客とのディスカッション(ブレーンストーミング的でもかまわない)の中から、今抱えている問題を解決できるようなチップをイメージしていくのである。リニアテクノロジのボブ・スワンソン会長は「そのためには想像力も重要だ」と語っている。

インフィニオンのシュテファン・マッハイナー氏の担当する業務はパッケージコンセプト&ディフィニションである。つまり、半導体パッケージの設計仕様を決める仕事だ。パッケージは顧客が取り扱う機器に直結するハードウエアだけに、顧客との話し合いは不可欠。顧客に部品を納入するサプライヤは、顧客のシステムにも精通していなければならない。だから技術知識の深くて広いエンジニアやマーケティング担当者がエンジニアである顧客と直接話をしなければ、顧客の要求を完全に理解することができない。

経営者がこういった「技術の翻訳者」を育てる組織を作らないのであれば、エンジニア自らがやってみればよい。経営者は最終的な数字しか理解できないから、数字で表せばよい。もちろん短期的にすぐ数字に表れるものではないが、1~2年後には確実に現れる。

かつて日本のある大手半導体メーカーの元エンジニアによれば、顧客が新しいICチップを理解し性能・機能を引き出したり、カスタマイズしたりできるようにするため、開発ツールを作った所、上司は全くそれを理解せず、ICチップさえ売ればよいと言ったそうだ。開発ツールを提供しなければチップは売れないことを上司が理解していかなったのである。彼は無駄な仕事をしていると上司から見なされたそうだ。しかし、今では理解者はゼロではない。

顧客とサプライヤをつなぐ翻訳者は強く求められている。文科系の営業担当者はシステム技術のエンジニアが望むことを100%理解できない上、「小僧の使い」で終わってしまう恐れもある。顧客の要望を理解できなければサプライヤは切られてしまう恐れもある。サプライヤA社が理解してくれなければサプライヤB社に乗り換えることは容易に想像できるだろう。

エンジニアは5年以上半導体を経験したら、もう半導体の勉強よりシステムの勉強をすべきである。いつまでたっても半導体しか勉強しない「専門バカ」は世界的には通用しないと考えてもよい。それはエンジニア自らのキャリヤ形成にもおおいに関係する。つまり、半導体トランジスタの仕組みや量子力学的な物性理論を振り回しても、システムをわかっていなければチップは売れない。自分の開発したチップのどこに問題があるのか、なぜ使われないのか、では使ってもらうためにはどうすればよいのか、に対する答えがなければビジネスは成功しない。営業担当者を攻めることではない。

逆に半導体エンジニアがシステムを理解し、自分の開発したチップを使えばあんなことができる、こんなことができる、と顧客に夢を与え、購入してもらえる説得力になる。クアルコムは実際にそうしている。そうなると国内半導体メーカーだけではなく海外の半導体メーカーでも活躍できる。これまでの半導体の知識とシステムの仕組みを知ることで、革新的なチップを生み出し、起業することも可能になる。キャリアアップにつながるのである。

また、企業人に専門などない、と考えてもよい。企業ではマイクロ波技術を開発していた人間が、液晶開発に回されたという話はよくある。また、技術開発していた人間がマネージャーになり、技術よりも経営のことを考えるようになったり、財務指標を考えたり、さまざまな知識が求められる。企業は生き物だからだ。システムを知っている限り、その知識も考え方も応用が効く。結局、これもキャリアアップにつながる。

(2013/01/25)

787機のバッテリ事故は、セルバランスが問題か?

(2013年1月22日 23:36)別名ドリームライナー、夢を乗せて飛ぶといわれたボーイング787機の事故が相次いでいる。とうとう飛行停止となった。バッテリが黒こげになっている機体が多い。どうやら問題はバッテリかもしれない。なぜリチウムイオンバッテリが発火したのか。電気自動車のバッテリは大丈夫なのか。原因は特定できないものの、リチウムイオンバッテリに問題があるらしい。

リチウムイオンバッテリを搭載したパソコンがかつて火を吹いたことがあった。電池の電解液が漏れだすような衝撃や釘が刺さるというようなことがあるとリチウムイオン電池は一般に弱い。東芝のSCiBと呼ばれる電池はそれでも強いようだが。

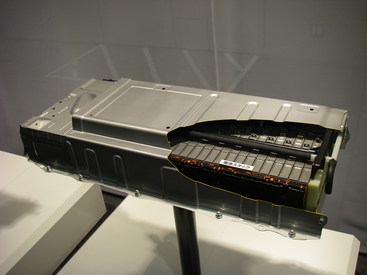

リチウムイオンバッテリはなぜ不安定なのか。リチウムイオン電池1個のセルの起電力は3.6~4.1V程度ある。電力は電圧×電流だから、大電力が必要な場合には、電流を増やさず電圧をできるだけ上げる方法が一般的だ。電流を増やすと電線を太くせざるを得ないからだ。電線を太くすれば重くなり、遠くまで電力を運ぶことが難しくなる。コストもかかる。同様な考えで、自動車内でも配線が細ければ軽いためクルマの燃費改善にも高い電圧が望ましい。電気自動車や飛行機では、100個くらい直列接続し、350V程度まで昇圧する。電流を増やしたい場合には100個の直列バッテリを並列接続し並列度を上げる。いわゆる電池を直並列に数百、数千個接続して使う。数十、数百とセルが接続されたモノをバッテリスタックと呼ぶ(図)。

図 バッテリスタックの例

こうなるとセル1個1個のバラつきが大きく影響する。初期的にセルの特性が揃った製品だけを使うとしても、実際に使って充放電を繰り返すうちにセル間のバラつきは大きくなる。一つのセルは100%充電されても別のセルが70%しか充電されていない場合は、100%に達したセルの充電を止めなければならない。この作業を怠ると、セルは過剰な電流によって熱せられ、危険な状態になる。このため、セルが一つでも100%に達してしまえば充電作業を止めなければならない。

このため、接続されているセルを監視し100%の充電が終わるセルをチェックし、充電を止める制御回路が必要となる。こういったセル間の状態を合わせることを、「セルバランスをとる」、という。航空機の場合は知らないが、電気自動車では十分な余裕をとるため、一つにセルがフル充電になると他のセルはまだ達していなくても、その時点で充電を止める。バッテリシステムではこの状態を「100%充電」という言葉でカタログなどに表示する。充電監視用の半導体ICは電気自動車では欠かせない。

電気自動車の走行距離が短いと言われるのは、十分なマージンをとっていることとも関係する。限られた数のセルでバッテリを構成し、十分なマージンを持って充電すると実際にはもっと使えるかもしれなくても、電荷は空になったと判断する。だから短い距離しか走れない。もちろん、金に糸目を付けずに大量の電池を詰め込めば、走行距離は伸びるだろうが、コスト的にそれはできない。

電池の電荷量の測定精度が上がればマージンを狭めることができ、限られた数の電池でも走行距離を伸ばすことができる。リニアテクノロジーが開発した第3世代のバッテリマネジメントチップLTC6804は測定精度を上げた。

ただし、こういったセルバランスの方式はパッシブ方式と言われるもので、最初に満充電になるセルがあれば、他のセルがまだ80%だとしても充電を中止し、フル充電のセルの電荷を捨て、すべて80%に揃えるようにする。いわば悪い方に揃える訳だ。そこで、アクティブ方式と呼ばれる方法のセルバランス技術が開発されている。これは、先にフル充電に達したセルの電荷を捨てずにまだ満充電に達していないセルに振り分ける技術である。無駄はないが、制御用のチップが必要となる。間もなくそのチップが出てくるだろう。

航空機ではどのようにセルバランスをとっているのか知る由もないが、今回の787機に使われたセルバランスが果たして適切だったのか、解明はこれからだろう。電気自動車の電池コストを安くし、かつ安全なシステム(適切なセルバランス)を設計することが電気自動車には必要になる。ここに知恵をつぎ込み、他社を寄せ付けない圧倒的な技術を確立することこそ、高い信頼性と、低いコストを両立させる技術になる。日本の技術に期待したい。

(2013/01/22)

オープンイノベーションとは技術を公開することではない

(2013年1月20日 21:12)オープンイノベーションという言葉が最近良く聞かれるようになったが、その意味は歪められているように思えてならない。オープンイノベーションという言葉は技術を丸裸にするという意味では決してない。技術を誰にでも見せるという意味ではない。

オープン化ということは、古い日本語でいえば「門戸開放」である。誰でも参加できる。外国企業でも国内企業でも、どこにも参入の壁はない。これがオープン化である。イノベーションは技術革新であるから、新たに開発する技術という意味である。だから、オープンイノベーションは、新たに技術を開発するプロジェクトに誰でも入れますよ、という意味である。開発した技術をみんなにオープンにして使ってよいということではない。あくまでも門戸開放である。誰でも新技術開発に参加できる、という意味である。

ベルギーにある世界的な半導体研究所IMECが言っているオープンイノベーションとは、誰でも参加できる、金さえ払えば誰も拒否しないという意味である。だから米国から、欧州大陸から、アジアから、日本からIMECに参加している。ただし、企業とIMECの2社だけで開発するテーマがある場合は、秘密保持契約を結ぶことで他社には内部の技術を絶対見せない、工場や実験室に入れない、秘密のベールに包まれる。決して技術を丸裸にはしない。

半導体製造だけを請け負うファウンドリビジネスでも、オープンと秘密厳守が同時進行している。オープン化とは標準プロセスを使う、という意味である。例えばファウンドリトップのTSMCでは「90nmLPプロセス」といえば、TSMCが世界中のどの企業にも提供する、90nmルールの最小線幅を用いる低消費電力(Low Power)の製造プロセスのことである。誰にでも提供する標準プロセスだ。だからそのプロセスはオープン仕様だ。その反面、TSMCはあまりやらないが、他のメーカーでは、IDM(設計から製造、アセンブリまで受け持つ垂直統合のメーカー)などからの依頼でIDMのプロセス通りに製造するコントラクト製造という専用プロセスもある。ここでは外へは絶対に漏らさない秘密厳守の契約を結び、そのプロセスはファウンドリとは言わない。IDM側から見ると、ファウンドリはTSMCのような標準プロセスを使うビジネスであり、コントラクト製造は秘密厳守の専用ビジネスである。

半導体製品では、かつてインテルがオープン化を標榜しPCIバスを提案した。ここでは入口と出口に相当するインターフェース仕様を公開し、標準化を呼び掛けた。しかし、マイクロプロセッサの中身についてはハードだけではなくソフトのマイクロコードさえ外部に見せずに固く守った。オープンにしたのはあくまでも入出力部分だけであり、それをオープンイノベーションと呼んだ。

標準化作業はライバル企業同士の製品の入出力インターフェースが合わないために広いユーザーに使ってもらえず市場を限定してしまう場合に行う。また、共通化し手もかまわないような競争力のない技術の部分は標準化し、安く作れるようにしておく。標準化しておけば、再利用できる上に大量生産できるから安くできる。標準化作業に関しては日本だけで標準化しておいてから世界に提案するという手法はもはや通じない。標準化は世界の似たような企業同士で話し合い、最終的にIEEEやIECなどに提案する手法が一般的だ。IEEEやIECのメンバーは一緒に標準化案を作ってきた仲間だから、認証に要する期間は短くなる。また、日本が先駆けた世界標準というものはビジネス的には何の意味もない。標準化作業をどこでやろうが、さっさと標準化して低コストでモノを作ることにこそ、意味がある。

日本が世界をリードするために必要なことは、単なる技術力ではなく、コスト競争力のある技術である。常に安く作るために部品の共通化、ソフトの共通化を図り、差別化は周辺の専用回路に任せ、専用のアプリケーションに任せるという世界的な手法が欠かせないのである。共通部分は標準化したり再利用したりしてコストダウンを図る。差別化する技術こそ、ブラックボックスのコアである。すなわち入口と出口を標準化し、中身は差別化するための各社各様の技術とする。これが世界の標準化である。入口と出口こそオープンイノベーションであり、オープン化として誰でも参入できる分野となる。

世界のオープン化を理解せず、技術を明け渡すことをオープンイノベーションと言っている人たちがいるため、今回はその真意を解説した。繰り返すが、オープン化とは共通部分を標準化するためにその仕様を公開することであり、コンソーシアムの場合には誰でも参加できるという意味である。差別化できるほどの技術を公開することでは決してない。

(2013/01/20)

スーパーコンピュータの市場はなぜ小さいか

(2013年1月17日 23:05)スーパーコンピュータは、性能は良いものの、市場は小さく競争力を云々するマシンではない。スパコンと高性能サーバを一緒にしたHPC(High performance Conmputer)市場の規模は世界で2010年にわずか100億ドル(8000億円)の規模しかない(参考資料1)。大きく膨らむ要因も少ない。ダウンサイジングの流れはますます加速しているからだ。

ところが、日本では時代についていけない政府関係者がスーパーコン支援に血道を上げている。スーパーコンは20数年前も今も時代から取り残されつつある。なぜか。

20数年前(1980年代後半)にGaAsICの用途はスーパーコンピュータだと日本では言われていた。しかし、米国でGaAsICを取材すると意外なことを言われた。「われわれはスーパーコン市場を狙わない。ミニスーパーコンを狙う」と当時GaAs開発を進めていたGigaBit Logic社がその方針を明らかにした。その意味は、スーパーコン市場は今後小さくなり、世界的にダウンサイジングの流れに巻き込まれるからだ、と言われた。

スーパーコンピュータやメインフレームは1台数十億円と非常に高価で、大企業に1台あるかないかというありさまだった。実際にソフトウエアプログラムを書いて、処理してもらおうとコンピュータ管理者に持っていくと、このプログラムを走らせるのは4日先です、と言われた。コンピュータの処理速度は速いが、実際には3~4日も待たされる。ところが、ミニスーパーコンだと、1台1000~2000万円で買えるため1事業部で1台持てる。その実処理時間は大型コンピュータよりも長いものの待ち時間がない分、結果を出す時間が結局はミニスーパーコンの方が速いのである。同じことがメインフレームとワークステーションやミニコンとの関係についても言えた。だからダウンサイジングが進んだのである。その究極はパソコンになった。個人が好きな時に好きに使えるコンピュータこそ、仕事の道具となりえたのである。

スーパーコンはCPUの処理速度だけではない。マルチプロセッシングやマルチGPUプロセッシング、プロセッサ同士の転送、などバスがボトルネックになることもある。スーパーコンの性能を追求ししかも安く作る(すなわち競争力を持たせる)とするなら、どこにボトルネックがあるのかを調べ、プロセッサ自身が本当にスピードを決めるのかどうかを吟味する必要がある。海外のスーパーコンメーカーが市販のCPUを並列処理で動かし、ボトルネットのバスを広げる技術に注力するのは、安く高性能に仕上げることが頭にあるからだ。金に糸目を付けずに、CPU、GPU、バスなど全部自前で作ろうとすると、時間的に遅れるばかりかとても高価なモノについてしまう。すなわち競争力がなくなる。

確かに気象情報は、温度や気圧、風向きなどの測定点のメッシュを細かくすればするほど精度は上がり、計算が膨大になるため、スーパーコンは威力を発揮する。しかし、かつてはスーパーコンでしかできなかったジェット機やクルマの風洞実験はパソコンでできる時代になった。クルマの衝突実験でさえ、パソコンのシミュレーションでメドを付けられるため、実際の衝突させる回数はぐんと減った。昔はスーパーコンでなければできなかった計算が今はパソコンでできるようになっている。このこともスーパーコンの市場縮小に働いている。

日本のスーパーコンが独自プロセッサと独自GPUで構成され、競争力のないスーパーコンを作るのに政府の補助金がいるのだろうか。世界一の性能でも高価過ぎて競争力のない製品は誰が買うのだろうか。2位に甘んじてもよいからではない。日本の政府関係者しか買わないほど競争力のないスーパーコンに補助金を作る意味は何だろうか、しっかり考えてもらいたい。そして、世界がどのようにして安く高性能な製品を作り出しているのかをしっかり勉強してもらいたい。

参考資料

1. 大河原克行「スパコンからx86サーバへ - コモディティ化が進むHPC市場におけるデルの戦略」、マイナビニュース、(2009/12/07)

http://news.mynavi.jp/articles/2009/12/07/dellhpc/index.html

(2013/01/17)

Many chip users in SEMICON Japan 2012

(2013年1月11日 22:26)Today, semiconductor chip manufacturers in Japan seem to weaken their manufacturing capability. Core competence in Japan is Monozukuri (Manufacturing in Japanese), rather than design capability. However, most of Japanese management in this industry is discarding its core competence. What capability will they strengthen? Unfortunately, we merely look at it. This leads to weakness of Japanese semiconductor industry.

Fig

Yaskawa Electric's pick & place machine in SEMICON Japan, thanks to higher

chip integration on the two boards

Semiconductor equipment industry is still stronger globally rather than chip industry. The equipment industry enjoys their global revenue; non-Japan revenue is higher than domestic one. Overseas companies make use of a lot of equipment made in Japan. Out of the industrial market, the semiconductor equipment industry is one of promising areas in fact. While the consumer market is so unstable as big wave; better or worse, the industrial sector is stable; not so better, but not so worse. Value-added companies such as Linear Technology push shifting from a consumer to industrial sector.

The promising equipment sector consists of many electronics technologies including robotics, controlling, instrumentation, communication & networking and computing. Robotics includes mechanical engineering such as linear motion, bearing and other components, relay and other electro-mechanical components, and semiconductor chips, as well as controlling boards.

Robotics and machinery components are sold to equipment makers which sell equipment to chip manufacturers through assembling many components. Until now, there is a flow from a top level to bottom level; from electronic devices, to semiconductor chips, to process equipment and materials, to mechanical and electrical components. Now process equipment and component manufacturers make use of semiconductor chips, equipment manufacturers are one of customers of semiconductor chips.

SEMICON Japan seams to review the Show concept. Until now, chip makers are customers of manufacturing equipment makers, but they are suppliers of equipment makers now. So, the equipment makers should be a big customer as a chip manufacturer in the Show. Overseas chip companies start to review the relationship with equipment manufacturers; chip makers are customers and also suppliers simultaneously. It was hard for me to find chip engineers in the SEMICON Japan 2012.

The exhibition is shrinking in every year, different from previous era. Japanese chipmakers are shifting to less manufacturing capability as a fab-lite strategy, and discarding finer line technologies.

On the other hand, semiconductor chips are proliferating to many areas. Even in an industrial equipment sector, semiconductor chips are applied for new machines. This means the industry have to review a relationship of chip makers and equipment makers. This leads to a new idea that exhibitors in SEMICON Shows may include chip vendors who want to enter an industrial sector. This is a big change of the SEMICON Japan 2012, I believe.

Kenji Tsuda, January 11, 2013.

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(5)強すぎる企業買収アレルギー

(2013年1月 8日 00:02)最近、米国企業が売り上げを伸ばしている方策の一つに買収策がある。例えば、インテルが2011年に業績を伸ばしたのはインフィニオンの通信部門を買収したからであり、クアルコムが2012年に伸ばしたのはWi-Fiチップのトップメーカーだったアセロス・コミュニケーションズを買収したおかげだ。その他にも、ケイデンスデザインシステムズやメンターグラフィックス社なども買収によって業績を伸ばしてきた。

買収する目的は、自社にない製品やサービスを持つことで、自社では得られなかった製品・サービスによる売り上げ増を見込めることだ。このためブランド力があった企業を買収してもしばらくはその企業の名称やブランドを残すという方法を採ってきた。

買われる側も、例えばベンチャーであれば、喜んで身売りする企業も少なくない。優れた技術で起業した人間にとっては、「お山の大将」になるよりは自分の技術を高く評価してくれることに喜びを感じるからだ。資金が不足するベンチャーの中には、私たちを買ってください、とPRして資金を調達した所もある。起業したことで「お山の大将」になったとしても自己満足に浸っていては将来性が乏しい。それよりも企業を存続させ、従業員の雇用を守り、開発した重要な技術を広めることの方がはるかに世の中のためになる。

日本企業が海外企業と大きく違う点は、買収に対する考え方である。日本ではベンチャーや中小企業が大企業に買われることを潔しとしない風潮がある。自分は小さな企業とはいえ、一国一城の主であるという思いが強すぎるのかもしれない。ただ、社員の雇用を守ることが最優先であり、買われたとしても企業を存続し、社員の雇用が守れるのであれば、それでよいではないか。もちろん、敵対的買収として相手をつぶすために同じような企業を買う手法はまずい。この手法はかつて使われたが、現在はあまり見かけない。ROI(投資見返り)を考えればそのような買収は意味をなさないケースが多いからだ。

買収によって自社を成長させていくという考えを持つ企業が世界的に増えている。例えばTIはアナログに特化すると決めた後、アナログ分野をさらに強化するためにアナログの中で抜けていた分野に強い企業を買収し続けてきた。最初は高精度オペアンプなど高精度に強いバーブラウンを買収、その後、低消費電力の高周波(RF)回路に強いChipcon社を組み入れた。2011年にはナショナルセミコンダクターを買った。TIから見て、パワーマネジメント分野に強いナショセミは魅力的に映ったからだ。一方でTIは、アナログのナンバーワンを目指す以上、競争が激しくなってきたアプリケーションプロセッサOMAPチップを捨てた。この分野はクアルコムやサムスン、アップル、nVidiaなどが強い。

nVidiaはもともとグラフィックスに強いファブレス半導体メーカーだ。特にゲームや映画製作に使うグラフィックスに強い。同社は、グラフィックス機能を利用するタブレットやスマートフォン用のアプリケーションプロセッサにも力を広げてきた。グラフィックスはマルチコアで動作させ、CPUにはARMのコアを集積する。携帯機器では通信機能はマストであるが、nVidiaはその技術を持っていなかった。そこで、英国のモデム専用プロセッサを開発していたファブレスベンチャーのアイセラ社を買収した。アイセラ社のモデムチップはクアルコムのモデムチップと比べ同じ機能でチップ面積が半分という優れモノ。私はアイセラ社を「欧州ファブレス半導体産業の真実~ニッポン復活のヒントを探る」(日刊工業新聞社発行、2010年11月刊)の中で紹介したが、日本の半導体メーカーはこの優れた技術企業を買おうとしなかった。アイセラにとってもその技術の素晴らしさを理解したnVidiaに買われることを嘆いてはいない。

図1 インターシルはビデオ専門企業のテックウェルを買収(右は元テックウェル社マネジャー、左はインターシルのCEO)

半導体の老舗企業のインターシル社は、アナログに注力していたが、シリコンバレーにあるデジタル企業テックウェル社を買収した。テックウェルは、日本人の小里文宏氏が起業したビデオ専門のファブレス半導体ベンチャー。インターシルのデビッド・ベルCEO(当時)はテックウェルを買収した理由を次のように述べている。(1)ビデオ市場が伸びそうでありながらインターシルは持っていなかった、(2)テックウェルはビデオデコーダICで70%のシェアを持っていた、(3)自動車市場でもビデオが伸びる、(4)テックウェルの財務は健全だった。つまり非常に有望な企業で自社にはない製品を持っていたから買ったのである。テックウェルからインターシルへやってきたマネジャー数名に会ったが、全員インターシルに買ってもらったことを歓迎していた。自分たちが設計したICが実現できるとして、そのうちの一人であるビジネス開発マネジャーJonpaul Jandu氏(図1の右)はその喜びを表していた。写真左はインターシルCEOだったベル氏。

日本で企業買収されることに喜びを感じるところはあるだろうか。海外企業を取材する限り、買収される企業の人たちはみんな喜んでいた。ベンチャーで働くことは自己実現の道が近いことだが、財務的な心配はつきまとう。大企業で自分のやりたい製品開発をさせてもらえることはめったにないが、ベンチャーなら可能だ。それも大企業が自分たちの技術を買ってくれるのであれば、エンジニアとしては自分の技術が認められたことになる。だからうれしいのである。

買収する側は、自分たちが持っていない技術の企業を欲しいのである。それも利益がきちんと出ている企業を買う。

一方で、買収が下手な企業もある。アップルはその典型だ。かつて、アップルはファブレス半導体のP.A.セミ社を買収したが、失敗に終わった。しかし、この場合は最初から失敗すると私は確信していた。というのは、PAセミはかつてDECでAlphaチップを開発していた人物が創設した企業であり、Alphaチップはハイエンド志向のチップである。PAセミもハイエンドのチップを作る会社であり、アップルはむしろ低消費電力のプロセッサを望んでいるから、最初から思惑のズレた買収だったのである。案の定、その創立者はアップルを退社した。

米国企業は自社をより強くするため買収を行い、売り上げを上げてきた。日本企業は買収する側もされる側ももっと自社の強みを理解し、自分らの立ち位置をもっと深く考えるべきだろう。そうすると両社とも幸せな買収が成立し、世界的な競争力が付くようになる。

(2013/01/08)

プリプリの歌が流行った時代、日本は強かった

(2013年1月 6日 22:46)昨年大みそかの紅白歌合戦に出場したプリンセスプリンセスの歌「ダイヤモンド」を聞いていて、テクノロジーの進歩の速さを改めて実感した。「針が下りた瞬間の、胸の鼓動焼き付けろ」や「ブラウン管じゃわからない景色が見たい」といったフレーズは、今の液晶テレビ、MP3プレイヤーしか知らない世代には何のことやらわからないだろう。ブラウン管テレビはもはや目にする機会がない。アナログ式のLPレコードプレイヤーで針を下すという操作は今では懐かしさ以外の何物でもない。

アナログプレイヤーやブラウン管テレビでは日本の電機産業は世界的に極めて強く、アメリカのメーカーを打ち負かした。この時代はアジア勢がまだ発展途上だった。アナログからデジタル時代へと交替するのにつれ、アジア勢も成長してきた。ただ、アナログからデジタル時代になったから日本が負けたのではない。後述するように、経営者が組み込みシステムを理解できなかったから負けたのだ。

1990年代はアジアを取材していたが、1999年に世界23位の半導体メーカーであったTSMCに日本の半導体はやがて抜かれるだろうと2000年に予測した(津田建二「日本の半導体が台湾に抜かれる日」、ITPro 2000年6月14日)。2000年、台湾ではパソコン産業が非常に強く半導体はまだ弱い状況だった。にもかかわらずTSMCは44億ドルという巨額の投資を将来に向けて行い、果敢に攻め込んできたのである。かたや世界第2位のNECの投資額はその半分以下にすぎなかった。日本半導体の縮こまり志向はすでにこの時に始まっていた。やがて日本は台湾に抜かれると直感したのはまさにこの時だった。日本の経営者は投資を決断できなかった。

プリプリが流行った時代は、日本のメーカーも強かった。2012年は半導体だけではなく民生機器メーカーも惨敗した。なぜ弱くなったのか、技術の側面から考えてみる。

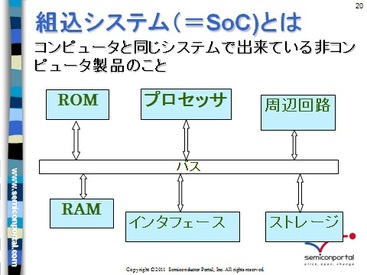

図 携帯電話も音楽プレイヤもスマホもタブレットもデジカメもみんな同じ構造

CPUとROM、RAM、周辺回路、I/Oインターフェース、ストレージからなるコンピュータシステムと全く同じ構造を持ちながら、コンピュータではないシステムを組み込みシステムと呼ぶが、この組み込み民生機器はデジタル製品と呼ばれている。デジタルカメラやMP-3プレイヤー、テレビ、携帯電話、スマートフォン、カーナビなどのハードウエア構成は全てこの組み込みシステム構造を持つ。最近では冷蔵庫や掃除機、洗濯機にまで組み込みシステムが入っている。実はこの組み込みシステムを理解できずに現在まで至っているのが電子・半導体産業の経営者である。

重要なことは、組み込みシステムのハードウエア構造がデジカメもMP-3プレイヤーも携帯電話もみんな同じことである。すべてCPUがありROM、RAM、周辺回路、I/Oインターフェース、ストレージから出来ている。違いは、ROMに焼き付けるソフトウエアと、周辺回路である。それ以外は標準化されており共通部品(コモディティ商品)を使うことができる。OSはアンドロイドでもLINUXでも、Windowsでもよい。 CPUは、ARMでもインテルでもどちらでも構わない。OSやCPUはもはや差別化部品ではない。これらの共通部品はハードでもソフトでも外部から買ってくればよい。差別化するための機能は、ROMに焼き付けるソフトウエアであり、周辺回路のハードウエアである。ここに知恵を集中させるのである。世界の勝ち組の常勝パターンは、ここに集中していることだ。

アジア勢は、組み込みシステムを十分理解している。世界の経営者に取材すると実によく理解しており、投資分野はソフトウエアであったり、独自のハードウエア回路であったり、そのどちらにでも通用するアルゴリズムであったりする。ここが日本の経営者が理解できていなかった大きな点である。どこに投資すべきかがわかっていなかったため、DRAMからシステムLSI(これこそが組み込みシステムチップなのだが)へシフトしてもDRAM並みの投資をしてリターンが得られないという状況を続けてきたのである。最近では、先端技術には投資をしないという、技術のデフレスパイラルに入っている。これではアジアや欧米などの世界に勝てない。

こういった世界の産業に流れている潮流は単なるアナログからデジタルへのシフトではない。デジタル回路だけなら、ASICというカスタムICで日本は強かった。しかし、デジタル回路が専用回路ではなく、汎用的な組み込みシステムを採用することで、優れた製品を安く短納期で提供できるような時代になってきた。この組み込みシステムを完全に理解している経営者が日本では現れなかった。

東京大学の藤本隆宏教授らが提案しているモジュール化は、組み込みシステムのことではない。彼らのモジュール化論は必ずしも時代を表していない。電子システムを全てモジュール化したから安く作れるアジア勢に負けたのではない。それなら米国も負けているはずだ。全てモジュール化されて差別化すべきところがなくなればアジア勢が強いだろうが、差別化できる技術や製品はまだまだ多い。米国が勝っているのは差別化すべき分野の技術に集中して開発・投資してきたからだ。これに対して、日本が負けたのは、差別化すべき技術に集中して人的・物的に投資するという考えを経営者が持っていなかったからである。これをMOT(Management of Technology)を理解できていないとも言われている。

経営者が技術の流れと技術そのものを理解し、どこに投資すべきなのかを理解しない限り日本の復活はありえない。経営者が技術の流れを理解し、自社の強い技術を理解していれば、投資すべき分野を理解できる。ここにニッポン復活のカギがあるはずだ。