このブログのミッションについて

(2013年1月 4日 21:52)新年あけましておめでとうございます。今年は良い年になることを祈ります。

昨年の8月末に立ち上げたこのブログだが、このミッションは、国際技術ジャーナリストの立場から世界のIT/電子/半導体産業の動きを見ながら、日本の産業を復活させるためのアイデアを提供すること、である。さらにジャーナリストであるから、メディアのあり方も議論する。技術ジャーナリストであるからアカデミックな専門性についても議論する。実は、日本の電子/半導体産業の復活のためには、これまでの仕組みをガラッと変えなければならないことがわかってきた。その範囲は、単なる半導体企業の製品や技術、ビジネスモデルだけにとどまらず、金融、産業全体、行政官僚機構、大学、政治体制などにも及ぶ。一見、電子・半導体産業とは関係のないことに言及する場合でも、視点は半導体産業の復活にある。そのための仕組み作りへの提言となる。ここまで言及しなければならないほど範囲が広くなると、編集長を仰せつかっているセミコンポータルの範囲を超えてしまう。だから、技術ジャーナリストとしてのブログを立ち上げた。

私はこれまで半導体産業と共に歩んできた。大学で物性物理学を学び、その中に半導体物理も含まれている。企業に入り、半導体事業部で信頼性品質管理技術や高周波回路技術、ローノイズ半導体、個別半導体デバイス、プロセス、マスク設計など、個別半導体を扱っていたために設計からプロセス、アセンブリまで一通り経験させていただいた。その間、半導体技術を習得し知識を吸収し応用し特許も書いた。

その後、日経エレクトロニクスに移ってから技術ジャーナリストとしての道が始まった。当時は日経マグロウヒル(Nikkei McGraw-Hill)社と呼んでいた。入社前まで半導体エンジニアだった私は恥ずかしながら日経と産経を区別できていなかった。マグロウヒルは、半導体や物性物理を勉強する上でたくさんの本を出版していたためよく知っていた。高名な出版社が日経エレクトロニクスを出していると思っていた。入社して初めてマグロウヒルの組織を知り、マグロウヒル社のビジネス雑誌部門が日経マグロウヒルになり、書籍部門がマグロウヒル好学社になったことを知った。それぞれ日本の企業と組み、合弁企業となった。米国から見ると、日本法人を作るためのグローバル化が始まっていたのである。日経マグロウヒルの設立秘話は、ブログを参照していただきたい。

日経エレクトロニクス時代には、ホットエレクトロン効果、短チャンネル効果、ゲートターンオフサイリスタ、MEMS圧力センサ、CMOS特集、信頼性技術、DRAM技術、GaAsICなどの特集・解説記事を書きまくった。さらに日経マイクロデバイスの創刊、さらに英文誌Nikkei Electronics Asiaの創刊に係わった。この時は、英語で記事を書き、香港のスタッフと毎日英語で業務のやり取りをした。講演も増えてきた。エレクトロニクス実装学会の国際委員会のメンバーと一緒にシンガポールへ出かけ講演した。この頃から英語で講演をするようになった。このあと一時、アドミニ部門に配属されたが、再びジャーナリストに戻してもらった。Nikkei Electronics Asiaはアジアのエンジニアの視点で作っていた雑誌であり、彼らとの取材を通して日本の技術だけではなく文化・経済・芸能などについても海外の視点で日本を見ることができるようになった。この時の経験が最も国際ジャーナリストとして大きな肥やしになっている。

その後、ライバル出版社であるリード・ビジネス・インフォメーションに移り、Electronic Businessの日本版、Electronic Business Japanの発行準備、米国Electronic Businessのスタッフと議論し、2003年創刊にこぎ着けた。さらにSemiconductor International日本版とDesign News Japanの同時発行に当たり、米国のPete Singer編集長、John Boldパブリッシャー、Karen Field編集長、Dan Hirshパブリッシャーらと議論し合った。さらに毎年、日本の状況を説明するための米国Reedでのミーティングで、英語でのプレゼン能力を高められた。

海外のメディア仲間との議論はB2Bメディアの在り方を知る上でとても良い勉強になった。さらにフリーになってから毎年Global Press Tourにおいて欧州やアジアのメディアのジャーナリストたちとも議論することで、海外メディアや企業が日本をどう見ているのか、より深みが増した。ニュースは早いが噂ばなしで時々早とちりする英国、公式取材情報しか得られない台湾、報道レポートにこだわり続ける米国、さまざまなジャーナリストと議論することは非常に楽しい。

インターネットの時代にはジャーナリストだけではなくブロガー、その他の方も情報を発信できる時代になったため、報道レポートだけにこだわり続けるとジャーナリストとしてのあり方を問われる。ただ、米国には技術アナリストという仕事がある。彼らは市場調査を技術の視点から行い、近未来を予測する。日本には技術アナリストという職業はまだ成り立たないようだ。

今のところ、正月が明けてから大きなニュースはまだ起きていない。はっきりしていることは、世界における技術や、経済、文化、政治の動きは極めて速い。日本の遅さは世界においてどのように位置づけられ、それでも日本に有利な分野、流れ、成長性を見極めることが今年の目標となるだろう。世界に付いていけない、見捨てられないために、やはりこれまでの知識と今の流れの把握、ニュースを交えて総合的に判断し、今年も提案していきたい。

(2013/01/04)

セミコンジャパンには潜在的半導体ユーザーがいっぱいいた

(2012年12月21日 23:17)半導体チップを作るための製造装置とそれに使う材料や部材の展示会であるセミコンジャパンが岐路に立たされている。半導体チップを作る工場を売却ないし閉鎖するようになってきたためだ。セミコンジャパンという展示会に来てもらうべき顧客は半導体メーカーのプロセス開発者であるからだ。かつては、プロセスエンジニアが装置を購入してきた。ところが日本の半導体メーカーはファブライトと称して製造を自ら弱体化させてきた。

プロセスエンジニアこそ、かつての日本の半導体をけん引してきたリーディングエンジニアだった。DRAMというメモリを大量生産していた頃は、メモリチップの設計と製造プロセスとは切っても切り離せない関係だった。だからこそ、プロセスエンジニアに買ってもらう製造装置を展示して動かしてみせるという意味があった。セミコンジャパンは1979年ごろに日本で開催され、今日まで続いてきた。

全盛期を迎えていた頃は、幕張メッセを全館借り切り、1~8ホールだけではなく縦に伸びる9~11ホールまで使った。今年は2~8ホールだけとなり、ブースの数は前年比12%減になった。セミコンジャパンを運営するSEMIジャパンは危機感を持つ。

製造装置を買っていたプロセスエンジニアは半導体メーカーを次々と辞めていった。プロセスエンジニアをリストラの対象とし、企業側は製造を放棄ないし弱体化させてきた。彼らはファブライトという言い方をした。ファブライトは製造設備を軽くするということである。しかし、日本の半導体メーカーが得意な分野は設計ではなく製造である。得意な技術を捨て、不得意な設計を残そうとしているのである。製造設備は1台数億円~数十億円するものもある。要は費用がかかるから製造を弱めようとしてきただけにすぎないのである。

「ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!」シリーズの4回目で述べた資金調達できない経営者は、費用のかかる部門を切り離すしかできなかった。自分で資金調達に動かなかった、動けなかった。大田区や東大阪におられる一般のモノづくり経営者から見ると、資金調達ができない社長なんて信じられないだろう。できないから、費用のかかる分野が得意分野であるのにもかかわらず切っていった。これでは弱体化するのは無理もない。投資のお金が必要なら、投資家、金融関係、顧客など世界中を駆け巡って調達してくることが世界の経営者がやっている常識だろう。

半導体メーカー、特に製造部門が弱体化すれば、製造装置を購入しなくなる。だから製造装置の展示会は落ちぶれてくる。しかし、このまま手をこまねいてよいものだろうか。

一つのアイデアを提案しよう。これまでユーザーだった半導体メーカーのプロセスエンジニアを完全に無視して、製造装置をB2B(business to business)ながら「最終製品」と再定義するのである。つまり製造装置を作る企業が最終的な顧客とする。となると製造装置を作るための部品や材料のメーカー、すなわちサプライヤが製造装置メーカーに技術や製品を展示する。半導体メーカーもサプライヤとなる。すなわち製造装置を作るためには半導体ICが欠かせない。ロボットアームを精度よく、高速で塵も出さずに動かすためには高精度な半導体は重要な部品となる。

現実に、セミコンジャパンに出展していた安川電機は、高速のロボットアームを使った部品のピック&プレースマシンを展示した。この高速ロボットアームは高集積半導体ICを使い、プリント回路ボード2枚にまとめることができたためだと、展示の担当者は述べている。

図 安川電機の超高速Pick & Placeマシンは、半導体ICが詰まった2枚のボードがカギ

半導体製造装置は立派な産業機械である。これまで長い間好調な業績を維持してきた米国リニアテクノロジーやマキシム、アナログデバイセズ、ザイリンクス、アルテラなどの半導体メーカーは、産業用分野をこれからの成長分野の一つとして重視する。さまざまな工場で使う機械やボードコンピュータ、産業ロボットなどは半導体ICの応用として安定成長している分野の一つである。日本の製造装置産業は半導体産業とは違い、国際競争力を持っている。トップテンランキングでも4~5社は入っている。東京エレクトロンや日立ハイテクノロジーズ、日立国際電気、大日本スクリーン製造、ディスコなど世界に誇れる企業は健在だ。

彼らは半導体チップを大量に使う半導体ユーザーでもある。だからこそ、SEMIはセミコンショーでの出展社として半導体メーカーを取り込むべきなのである。それを使うユーザーとしての安川電機、東京エレクトロン、アドバンテストなどなど、世界的な産業機械企業が君臨する。セミコンショーに半導体メーカーが出展し、機械メーカーに売り込むのである。幸い、800社程度の潜在顧客がこのショーに来ている。半導体メーカーにとってはビジネスチャンスが転がっていることになる。

半導体メーカーはICチップの使い方やカスタマイズするためのツールも一緒に売りこめるというチャンスになる。製造装置メーカーと半導体メーカーは互いに異なる立場から相補いながら未来の装置を描き、それに必要な半導体チップを議論する。ソフトウエアを駆使したフレキシブルな製造装置や製造装置同士をつなぐEtherCATやCC-Linkなどの通信インターフェースにも半導体を売り込める。成長の期待は大きいのではないだろうか。幸い、日本の製造装置が世界的にも強いからこそ、弱くなった半導体メーカーとのコラボは日本の力を底上げしていく可能性はある。

(2012/12/21)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(4)親離れ・子離れできない日本企業

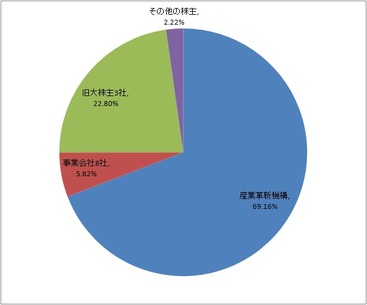

(2012年12月19日 21:52)このシリーズ4回目は、経営者が資金調達に動かない、あるいは動けないことを考察しよう。このほどルネサスに日本政府系ファンドの産業革新機構が増資することが決まった。約1400億円とルネサスの顧客から100億円である。さらに500億円を追加出資あるいは融資の用意がある。ただ、経営者が資金調達に国内外の企業や金融機関を積極的に回ったようには思えないのである。

図 ルネサスの新株主構成 まるで国営企業のようだ

8月にルネサスが第1四半期(4~6月期)の決算報告を行った時、手元のキャッシュとバランスシートにおいて、リストラ費用にメドが付けば当面の資金は間に合うと答えていた。しかし、12月10日に行われた革新機構との共同発表の席上、ルネサスは今年のはじめから革新機構と話合ってきた、と言っていた。だとすれば、手元資金は大丈夫と答えた8月はうそをついていたか、手元資金について心配していなかったか、どちらかである。これまでルネサスの経営陣は決して嘘はついてこなかった。答えにくい質問には、その件に関してはお答えできません、ときっぱり言い切っていたからだ。なぜ今回、ルネサスは今年のはじめから革新機構と話合ってきたと言ったのだろうか。もしかして言わされたのかもしれない。KKRは一時期介入しただけで、ずっと前から革新機構と話合ってきた、と答えた。ではなぜ、KKRの話が浮上した途端に革新機構の話が浮上したのだろうか。このことを追及するつもりはないが、資金調達を東奔西走したようには見えてこない。

今回の第3者割当増資という形で資本を増強するストーリーでは、ユーザからの投資額が少なく、革新機構の1400億円に対して8社合計で100億円だ。このうちトヨタが50億円、日産自動車が30億円で、残りの6社が20億円と少ない。顧客からの資金増強には顧客への供給を第一に、月産xx万個を供給するというコミットを与えてその見返りとして資金をいただく、というスタンスが世界では一般的だ。しかし、6社で20億円しかもらわないような少額の出資では、そういった供給保証まではしないだろう。では何のために6社は出資したのか。これも革新機構などからの圧力で出資者を増やして仲良しクラブを作るためではないだろうか。

9月には、28nmプロセスの生産がまだ立ち上がらないため、アップルとクアルコムがそれぞれ自分専用のラインを作ってくれとTSMCに800億円(10億ドル)を出したが断られた、というような噂がまことしやかに流れた。ファウンドリに専用ラインを依頼する場合には数100億円という金額は妥当である。にもかかわらず、6社合計で20億円、8社合計でも100億円という数字はあまりにも小さい。顧客の意見を取締役会に反映しない程度の金額に抑えたという可能性もある。

経営者自らが資金調達に奔走しないのには訳がある。2回目のシリーズでもお伝えしたように、日本の大手半導体企業は基本的に電機企業の一事業部門にすぎない。親会社が半導体部門を手放さないからだ。この問題の一つは、親会社と霞が関がいつも登場してきて半導体企業の自主性が見られないことである。子離れ、親離れが全くできていない。だから世界と競争できないともいえよう。資金調達でさえ、親会社からの資金をあてにするという体質が抜けきらないのである。

これに対して、世界の半導体産業は、例えば米国では昔から半導体専業メーカーであった。電機メーカーの一部ではなかった。RCAはかつて総合電機メーカーであり、1960年代は半導体も作っていたが、やがて半導体部門を切り離しGEに売った。そのGEも総合電機メーカーだったが、その半導体部門をハリスへ売った。

テキサスインスツルメンツ(TI)もかつてはSpeak&Spellという電子玩具や国防関係の製品までも製造販売していたが、電子機器部門を切り離し半導体だけになった。測定器メーカーから出発したヒューレット-パッカード社は、コンピュータに力を入れ測定器と半導体部門を切り離しアジレントとなった。そのアジレントから半導体部門は独立しアバゴとなった。シリコンバレーの元祖ともいうべきフェアチャイルドセミコンダクターは、軍事エレクトロニクス企業であったフェアチャイルドカメラ&インスツルメント社の一部だったが、やがて半導体部門が独立し、その後ナショナルセミコンダクターに売られた。

欧州では、ドイツの重電メーカー、シーメンスからインフィ二オンテクノロジーズが独立し、さらにインフィニオンからキモンダが分離した。今、シーメンスが持つ株式はインフィニオン全体の10%程度のようだ。2006年にオランダのフィリップスからはNXPセミコンダクターが独立し、2010年にはフィリップスの株式が0%になり完全独立を果たした。

海外の半導体部門は米国も欧州も親会社から独立しているのに対して、日本だけが独立していない。形は独立しても中身は親会社の一部になっていたり、株式を半数以上も持っていたりする。このような状態の経営陣が親会社の影響を受けていないということはあり得ない。たとえ親会社の社長が独立したのだから自由に経営していいのだよ、と言っても子会社の社長は遠慮してつい親会社の顔色をうかがってしまう。逆に、完全に独立して営業や運営活動を始めるとそれが気に入らない親会社の経営陣が子会社あるいは事業部門のトップを切ることさえ珍しくない。

子会社が親会社から独立していない場合には、自分自身で資金調達に動くことはできにくい。親会社の株式価格を希釈してしまう恐れがあり、親会社の配当や投資リターンに影響があるからだ。もし子会社の自主独立を重んじるのであれば、株式をはじめとする資金調達に口出しをしないことを親会社が守れるだろうか。親会社の子離れも、子会社の親離れもできていないのが日本の企業といえよう。

(2012/12/19)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(3)垂直統合の良さを生かせない

(2012年12月15日 09:12)このシリーズ3回目は、垂直統合の良さをちっとも生かしていないことについて述べよう。

これまで日本企業の良さは垂直統合で、設計・製造・販売と全て1社で賄ってきたことが強みだと言われていた。設計と製造を社内で行うので、あうんの呼吸でスムーズに製品を生産できると言われてきた。反面、誰にもよくわかる仕様書、手順書をまとめることが苦手とされていた。これらは事実だろうか?

これまでの取材では、決して垂直統合の良さを生かし切れていない。かつて、富士通はFMタウンズというマルチメディア用のパソコンを出していた。当時はUSBという標準規格がなく、パソコン本体に接続するキーボードやマウス、ディスプレイには別々のコネクタが必要だった。ピン数も外形寸法も異なるため、異なるメーカー同士の周辺部品をパソコン本体につなぐことができなかった。ところが、同じメーカー内でさえつなげなかった。FMタウンズの周辺部品は富士通の他のパソコンともつなげなかったのである。

図 FMタウンズ 出典:Wikipedia

今から見れば笑い話かもしれないが、日本のメーカーは事業部が違えば情報は全く隔離されていた。何も富士通に限った話ではない。他のメーカーも似たり寄ったりだ。設計と製造があうんの呼吸で製品を流せたとしても、事業部ごとには全く融通が利かなかった。これは社内の業務コミュニケーションが全くとれていなかったことに起因している。これは、事業部ごとに社内競争させた結果であろう。国内メーカーのライバルは全て国内メーカーであり、同時に社内メーカーでもあった。

話を設計と製造に戻そう。モノづくりでは、顧客の注文をいただいて設計、さらに製造していく場合、顧客の要求仕様は開発部門(設計+試作)と生産部門(製造工程)に共有されていなければならない。しかしそうなってはいないことが多い。昔から顧客の要求仕様は上流から下流まで残念ながら共有されていなかった。まずは設計できるかどうか、製造部門と「できる・できない」の擦り合わせの会議はあった。しかし、顧客の望む仕様を全ての部門が共有できていないどころか、それが歪曲されて部分的な仕様ができるかできないかという設計と製造の擦り合わせだけに終始していた。製品を実装して顧客に納入できる完成品までに係わる全ての情報を共有することは全く苦手だった。

さらに開発部門で使っていた部品や材料に関する情報は、生産部門まで伝わっていない。生産部門ではどの部品どの材料を使うか、やり直しになることもよくあった。これは開発と生産部門との情報が共有されていなかったために開発で使った工程や部材と、生産で使う工程や部材が違ったのである。それでも開発したエンジニアが生産の立ち上げまで現場の工場作業者と一緒に取り組む場合はまだましだが、開発者と生産技術者が違えば一からやり直すこともよくあった。

今から見れば、情報共有されていないために実に無駄が多かった。半導体工場では、例えば開発すべき製品仕様ができるとすぐに、設計から製造プロセス、パッケージングまでピン数からパッケージサイズ、種類までたちどころに明確になっていないのである。だから、受注すると同時に全員が同時並行で作業に取り組むことができない。設計から製造、組み立てまで同時に全員が取りかかれることが垂直統合の良さのはずだ。これまでの日本企業はその良さを生かしていないのである。

垂直統合の良さを生かし切れていない日本がなぜいつまでも垂直統合にこだわるのだろうか?これはとても無駄な、すなわち非効率な業務と言わざるを得ない。2年前にルネサステクノロジとNECエレクトロニクスを合併させたときは、垂直統合同士を合併させたために情報共有はさらに遠ざかった。

ならばいっそ、設計と製造、開発と生産を分けたらもっと効率はよくなるのではないか。これが海外勝ち組の発想だ。小さな組織で、自分の得意な設計あるいは製造に特化する。情報を社内で共有するための方策に智恵を絞ると、結局は組織をスリム化せざるをえなくなる。

残念ながら、国内の半導体も電子機器もファブレスとファウンドリ、設計オンリーとEMSというように会社を分ける方が効率は上がるとは誰も言わない。むしろ、効率よく分けることをせずにファブレスにしようとするものだから、中途半端なファブライト、という言葉でごまかす。このため設計も製造も中途半端な強さしか得られないため、最も強い企業に負けてしまう。さらに悪いことに、霞が関や経営者はこういった実態を知らないため、1+1=2と考えてしまいがちで、大企業同士をくっつければ売り上げは2倍になると子供のような単純計算に終始し、それが通ってしまうのである。だからいつまでたっても浮上しないともいえる。

(2012/12/15)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(2)

(2012年12月 7日 10:24)このシリーズの第2回目は、日本の中央集権的支配について語ろう。ここでは企業の話をするが、これだけではなく、霞が関官僚組織や内閣、政治の両院、大学などにも当てはまることである。今の日本が閉塞感あふれ、突破口が見えないのは何も半導体産業だけではなく、日本の企業、国家、役所、全てである。その組織が世界といかに大きくかけ離れているのかを、中央集権的や体質で見てみる。

日本の企業は、新規事業に参入し成功すると子会社にすることが多い。ポストを増やし管理職を与えることでインセンティブを高めようとしてきた。しかし、親会社は常に子会社の経営に目を光らせ口をはさむことも多い。このことは、霞が関本省でポストを増やして出向させるケースと全く同じである。霞が関は税金投入する外郭団体が手一杯になると今度は第3セクターという形の組織を作り出す。いわば天下り先だ。民間企業も親会社から分離した子会社をさらに大きくなると孫会社を作る。このようにして連結対象は拡大していく。

大企業も霞が関も親会社、子会社、孫会社とすそ野を広げ、天下り先を作るのはいいが、全てを管理していることに問題がある。経営のディシジョンが遅い原因の一つはここにある。組織を切り離すだけではなく資本も切り離すことをしなくては、親会社はいつまでも親であり、子会社はいつまでも親の資本に頼る子である。市場経済は厳しいといえ、国内だけで勝負ができた時代はこれでもよかった。多くの親会社の製品納入先は公共事業であることが多かったからである。霞が関改革も同じで、税金ではなく自助努力で稼ぐ仕組みを作れば天下りしても問題はない。

かつて日本の銀行が護送船団方式と言われた時、実は銀行だけではない。財閥系が一つのグループを構成し、その中での取引も多かった。三井財閥は三井銀行、東芝が強く結ばれていた。同様に住友財閥は住友銀行、NEC、芙蓉(旧安田)財閥は富士銀行、日立製作所というグループ内で取引が行われていた。銀行はメーカーに「お金を借りてください」と頼み、メーカーはそのお金を使うため利益よりも売り上げ重視、市場シェア重視、という戦略をとってきた。

護送船団は大蔵省が守ってくれるから、独自の営業活動は要らなかった。まさに「みんなで渡れば怖くない」方式だ。だからこそ長い間、横並び方式でお互いの顔色をうかがい、歩調を合わせてきた。こういった商習慣は実はごく最近にも見られる。日立製作所と三菱電機の集積回路部門の合体、そうしてできたルネサステクノロジとNECエレクトロニクスとの合体、などがまさにみんなで一緒に進む仲良しクラブ組織となった。これで世界と戦って勝てるはずがないことは子供でもわかる。しかし、旧態依然とした霞が関と公共事業型の親会社がこれを推進した。

今は、いわば世界企業との競争である。半導体産業が真っ先に、世界競争の舞台に立ち、旧態依然とした組織で負け続けていた。それが電機産業全体にも広がってきた。テレビは韓国のサムスン、LGに負け、パソコンは台湾に負け、それがデジカメやスマートフォンにも広がってきた。

さらに親会社、子会社、孫会社といった縦のつながりでは、子会社のトップは親会社の顔色をうかがい、孫会社のトップは子会社の顔色をうかがう。だから特長のある経営はできない。独自の経営をすれば子会社の社長の首が飛ばされたこともある。親会社は支配欲が強く、子会社から資本を引き揚げようとは決してしない。これでは独立した経営とは言えない。世界との競争で重要なことは、いかに早く経営決断をするかである。遅いから負ける。

5~6年前にオランダのフィリップスからスピンオフしたNXPセミコンダクタは最初からフィリップスの株式は10%程度しかなかった。数年間、株式を持ち続けていたが、昨年フィルップスはNXPの株式を売却し、晴れて完全独立することになった。この間、NXPは自社の得意な所だけをまとめてそこに集中し、不得意な分野(売り上げの上がらない分野)を切り離した。自らの意志と経営判断で、得意分野を絞り込み、そこでの売り上げを伸ばしてきた。今年の世界半導体全体売り上げがマイナス2~3%なのに対して同社はプラス6.9%成長と伸ばした。

10年以上前に、台湾エイサーのトップのスタン・シー会長に聞いたことがある。エイサーも従業員1万以上の規模の大企業になったのに、なぜ経営判断が速いのですかと。答えは単純だった。子会社に分割し、全ての権限と責任を与えたからだという。会長は経営には口出しを決してしない、と言った。だから分割された子会社のトップは自分の責任と権限で経営判断できる。

日本の事業部制では、これがない。事業部のトップに与える予算権限はわずか1000万円程度と少なく、投資すらできない。すべて大企業トップに伺いを立てる。ところがトップはトップで判断せず、経営会議にかけて決める。あーでもない、こーでもないとなかなか決まらない。だから経営判断が遅い。パナソニックが三洋電機を合併したことでますます経営判断は遅くなった。その結果は惨敗だった。

しかし、世界の企業はどんどん分割し、経営判断を子会社に任せるようになっている。権限と責任を委譲する。子会社の自由にさせている。フィリップスから分かれたばかりのNXPを取材した時もそうだし、アジレント(ヒューレット・パッカードの計測器など産業用部門)から半導体部門がアバゴとして、スピンオフした直後に訪問した時も、経営者だけではなくスタッフもエンジニアもみんな自由に進めるという思いと喜びで興奮していた。

グリーやDeNAなど小さなIT企業が活力を持って会社を大きくしていくケースが多いが、これは企業の活力という点で、自分の意志と責任で自由に経営しているからに他ならない。世界の半導体企業や国内のIT企業から見ると旧態依然とした国内半導体大手企業は経営ということからほど遠い。

(2012/12/07)

全国のトンネル/橋にワイヤレスセンサネットワークを導入しトンネル崩落を未然に防げ

(2012年12月 2日 23:50)中央道の笹子トンネル崩落事故のニュースが流れた。トンネル自身が崩れたのではなく、天井の板が落下したという。その天井を吊っている鉄のワイヤーが天井の重みに耐えられなくなった可能性が指摘されている。

こういった事故があると、なぜハイテク技術で武装しなかったのかと思う。今はワイヤレスセンサネットワークという便利なテクノロジーが使える。これはエネルギーハーベスティングかM2Mあるいは電池などでセンサ装置を作り、金属疲労の劣化を圧力センサやゲージセンサで常時モニターしておき、その変化があると知らせるという仕組みだ。韓国のつり橋でその実験が行われている。

図 韓国の第2Jindo橋

しかし、こういったハイテクを知らないエンジニアが多い。福島原発の事故もローテクがいまだに使われていた。経時変化を記録するペンレコーダが不思議なことにいまだに使われていた。50年以上も前から使われていた極めてローテクな技術だ。現在なら、A-D変換してマイコン制御など単純なハイテクさえ使っていなかった。加えて、ミッションクリティカルな冷却ポンプは2重化されていなかった。単なる補助ポンプしかなく、冗長構成システムさえ出来ていなかった。あきれるほどのローテクだった。

今回のトンネル事故はワイヤレスセンサネットワークで常時モニターしてさえいれば、起きなかった。なぜ土木エンジニアはITエレクトロニクスをもっと導入しないのか。原子力エンジニアはなぜITエレクトロニクスを採り入れないのか。知らないのならなぜ、委員会メンバーなどにITエレクトロニクスエンジニアを入れないのか。ワイヤレスセンサネットワークが万全とは言えないまでも、エレクトロニクスエンジニアや半導体エンジニアに相談すれば問題解決の何か新しい知恵を出してくれるはずだ。

エレクトロニクスや半導体は斜陽産業というような新聞記事を見かけるが、決してそうではない。人命を救う技術としても世界では半導体を採り入れる動きが多い。例えば、来年2月に米国で開かれるISSCCでは、てんかん患者の脳波から発作を検出し即、治療する半導体技術を台湾の大学が発表する。てんかんの発作を防止し、治療するという半導体回路だ。

ワイヤレスセンサネットワークは金属疲労や、建造物の状態を、センサを使って常時モニターし、変化が生じればそれを遠隔地でも観測できるというシステムだ。半導体技術を使ってセンサを作り、半導体で電波を飛ばす無線回路を作り、半導体を使って解析し、半導体を使ってディスプレイを動作させる。遠く離れていても、海外にいても今ならインターネットを通じてトンネル内の金属やコンクリートの劣化をモニターで観測できる。こういったシステムがワイヤレスセンサネットワークだ。

人間が常に監視することができない、トンネルや橋梁など巨大なシステムにワイヤレスセンサネットワークが威力を発揮する。今回は笹子トンネルに起きたが、建設省やNEXCO(旧道路公団)は、一刻も早く、ワイヤレスセンサネットワークを全国全てのトンネル、橋に設置すべきだ。笹子トンネルの事故は今回に限ったことではない。

さらに、今回の事故の教訓にするため、事故調査委員会やなんらかの委員会にエレクトロニクス関係者を入れることを忘れてはならない。以前、原子力安全委員会にエレクトロニクスエンジニアを入れるように提案したが、今回の事故の調査委員会にもエレクトロニクス関係者や半導体関係者をメンバーに加えるべきだ。原子力関係者だけでは相変わらずローテクを使い続けることになり、福島の教訓が生かされないことになる。今回は、笹子トンネルの教訓を生かすことを考えるべきだ。

(2012/12/02)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(1)経営判断を速めよ

(2012年11月22日 22:23)世界のエレクトロニクス産業がまだ成長し続けているのに対して、日本だけが没落している。特にリーマンショック後の回復が止まっている。世界と日本との違いはいったい何か。違いを整理してみると、日本の経営が世界から見て実に特異な位置にある。その一つは経営スピードの遅さ、2番目に親会社、子会社、孫会社といった中央集権支配の強さ、3番目に垂直統合であることを標榜しながらその良さをちっとも生かしていないこと、4番目に経営者が資金調達に動かないこと、5番目に企業買収に対するアレルギーがいまだにあること、などこれらの点は全て世界の企業との大きな違いだろう。もちろん、リーダーシップの強い中堅企業や中小企業が独自の地位を築き、成長を続けている所もある。今問題にしているのは、大手のエレクトロニクス企業である。まずはこの5つについて考察してみよう。このシリーズは5回続けることにする。

図 アイロボット社のルンバ 同社ホームページから

世界のエレクトロニクス、ITビジネスのスピードは極めて速い。世界の産業界では、経営スピードが速いことから昨日の常識が今日の非常識になり、その逆もしかりである。しかし、日本の動きは何とも遅い。海外のエレクトロニクス産業人の本音を聞くと、日本の経営判断の遅さを大きな問題にする。昔に比べると少しは速くなったけど、世界の業界はそれ以上に速くなったため、やはり日本の遅さが目に付く。日本とのビジネスのやりにくさはこの遅さにあることを上げる海外の産業人は多い。

かつて、日本のエレクトロニクス産業にはソニーという強烈なテクノロジリーダーがいた。故スティーブ・ジョブズ氏が手本にしたとも言われている。トランジスタラジオを発明し、トランジスタテレビ、テープレコーダー、「ウォークマン」、CD-ROM、MDディスク、CDプレーヤー(フィリップスが先行したが)、超小型ビデオ撮影機「バンディカム」などで世の中をアッと言わせた。その後を追って、「マネシタデンキ」と揶揄された松下電器産業が同じような製品を開発し、巨大な量産工場を作りソニーの市場を食って成長した。ソニーが先行し、松下が2番手、さらに大手が続く戦略で市場を形成するという、日本の必勝パターンがかつてはあった。

しかし、デジタル時代には何よりも開発スピードが違ってきた。いわゆる設計から市場に出すまでの期間Time-to-market(T2M)がグンと短くなった。かつての家電製品の寿命は8~10年はあった。今の携帯機器は2~3年しかない。10年寿命の時代は2番手戦略でも十分間に合った。開発に2~3年はかかるからだ。しかし、2~3年の寿命の時代になった今は、この戦略は使えない。さらに、グローバル化によって日本のある企業が世界の先頭を切って製品を出しても韓国企業がすぐ後を追う。国内の2番手企業よりも先に製品を出す。もう、みんなが「ソニー」にならなければ勝てない時代になったともいえよう。

例えば、アップルとサムスン。スマートフォンを見ている限り、アップルが生み出したiPhoneの革新性は言うまでもないが、当初のサムスンはアンドロイドを使って似たようなユーザーインターフェースを採用した。しかし、その開発期間は短かった。2007年の春にiPhoneが発明され、その夏にはグーグルがアンドロイドOSを発表し、2008年春のMobile World Congressでは早くもTIがアンドロイドベースの開発キットを発表した。サムスンがスマホを生んだのはわずかその1年後である。アンドロイドベースでタッチスクリーンの高機能な携帯電話をiPhoneと区別するためにスマートフォンと呼んだ。2000年ころから米国で使われていたBlackBerryもスマホの仲間に入れた。ギャラクシノートはさらにiPhoneにはないお絵描き機能が充実しており、もはやiPhoneの真似モノとはいえなくなった。

しかも、製品化のスピードが速い。韓国のサムスン製ギャラクシーと台湾のHTC製のスマホはいつの間にか日本市場で大きな存在感を持っていた。それまでの普通の携帯電話では世界一だったノキアもサムスンも絶対に入れなかった日本市場を台湾、韓国企業がスマホではいとも簡単に攻略した。それは日本メーカーよりもずっと早く出してきたからだ。

日本の携帯電話メーカーのスマホ対応は実に遅かった。これこそ、世界から取り残されたスマホだった。いまさら世界には売れない。iPhoneよりもギャラクシーよりも魅力的な何か、楽しいことを体験できる何か、が残念ながら何もないからだ。防水だけでは無理。機械的に強いだけでは無理。サムスンがアップルよりも楽しい機能を付け、オリジナリティを出したのに対して、日本のスマホは相変わらず驚きがない。このために、日本の携帯電話メーカー各社は、ビジネス機会を失ったのである。おそらく1社当たり数百億円を超えるレベルの機会損失だろう。その責任はあいまいにされているが、やはり経営判断の遅さに尽きる。

要は、速い経営判断をしなければ数百億円の損害を会社に与えているのだという自覚が足りないのである。

経営判断が遅くてもまだ日本企業がやっていける分野もある。冷蔵庫や洗濯機、掃除機など白物家電の分野だ。ここではまだ間に合っている。しかし、1家に1台の家電が一人に1台になるにつれ、間に合わなくなってくる。その一つの例が掃除機だ。お掃除ロボット「ルンバ」は1家に2~3台は欲しいと言われている。あるいは従来の掃除機にプラスして「ルンバ」が欲しいという声も聞く。アイロボット社やダイソン社が日本市場に参入できたのは、1家に2~3台時代に入ったからだ。1家に1台の白物家電製品を10年使う場合にはT2Mの短さは影響しなかったが、1家に2~3台時代には数年おきに買い足すため、実質的な製品寿命は3~4年になったと見なしてもよいはずだ。

経営者が判断をもっと早くすることが、ビジネス損失というリスクを減らし、利益を生むことにつながる。経営者は判断を早くするための仕組み作りを最優先して取り組まなければ、日本のエレクトロニクス産業は負けてしまう。日本の再起は経営判断を短縮するための仕組みを早く作りだして実行することにかかっている。これができるところが生き残るだろう。技術は勝っているがビジネスで負けているのではなく、経営判断の遅さで負けているのである。

(2012/11/22)

楽しいクリスマスイルミネーション自作の季節がやってきた

(2012年11月16日 10:51)今年もクリスマスイルミネーションの季節がやってきた。私は1995年ごろからイルミネーションを自作してきた。半導体野郎を自称する私がクリスマスイルミネーションを手掛ける以上、光る半導体であるLEDを利用することをモットーとしてきた。秋葉原へ行って、できるだけ安いLEDを入手し、大量に並べて光らせる。どの店がどのLEDを大量に安く売ってくれるか、ずいぶん覚えた。

毎年少しずつLEDを買い足して、作品を作っていく。当初は赤、橙、緑、黄色しか手に入らなかった。各色50個単位でストリングを作っていく。当時の青色ダイオードは開発されたばかりで1個300円以上もした。50個で1万円を軽く超えてしまうため、当分手が出なかった。そのあと青色LEDの上に黄色い蛍光塗料を塗った白色LEDが登場した。現在のLEDランプと同じ構造のモノだ。

図 2階のLEDイルミネーションが自作

青色LEDに黄色い蛍光塗料を塗るとなぜ白色になるか。白色は基本的には赤、緑、青の光の三原色を混ぜることで実現するが、赤の光と緑の光を混ぜると黄色になることから、青に黄色の光を混ぜると、白色になるという訳だ。ただし黄色の光と一口に言っても赤よりの黄色だったり、緑よりの黄色だったりすると、白色が冷たい色や暖かい色に変わる。蛍光塗料がその決め手となる。基本的な青色LEDは変わらない。ただし、最近では紫色や紫外線LEDも出てきたため、波長の短い紫外線に赤、青、緑の色フィルタをかけることで白色にする方法もある。

ともあれ、1995年ごろ、LEDを点滅させるために、標準ロジックを秋葉原で買ってきて、点滅時間をRC定数を変えて調整し、LEDドライバ回路を作った。この回路を考える時が楽しくでしょうがない。家内から、「なんだか楽しそうね」と何度も言われた。回路を作り間欠動作を確認すると、今度は外に置くための防水対策である。ここが最も難しかった。試行錯誤で何とかソリューションを見出した。カギはいい加減にパッケージすることだ。きっちりとパッケージすると、パッケージ前の空気に含まれる湿度が悪さして却って金属部分が腐食してポロリと腐って落ちた。パッケージしなければ水が入る。決め手は、水が入らない程度に空気が流れるくらい穴をあけて収めることだった。

試作したLEDドライバ回路はプリント基板上に形成したもので、それをアルミのシャーシに入れた。あれから17年経過したが、いまだに壊れない。信頼性は極めて高い。CMOS標準ロジックは17年間、故障なしである。

LEDで故障するのは半導体部分ではなく、外部に出ている金属のリード線や、はんだ付け部分などの金属部分である。これが金属疲労を起こす。LEDを50個単位で直列接続すると、機械的なストレスによって金属リードがはがれたり、腐ってしまったりする故障が圧倒的に多い。クリスマスシーズンの1~2ヵ月間、LEDから外部に露出している配線やリード線が腐食する。pn接合の半導体が壊れることは雷などによるサージでも入らない限り一度もない。半導体は丈夫だなあ、とつくづく感じる。屋内に飾るLEDは実は17年間故障しなかった作品も多い。屋内では水分が少ないからだ。

半導体を知っていると、エネルギーバンドギャップから想定されるpn接合順電圧、それを直列接続してLEDにかかる直流電圧、さらに全波整流してアルミの電解コンデンサとコイルあるいは抵抗で一定にした直流電圧を割り出すことができる。直流電圧を測定し、直列接続できるLEDの個数を求め、動作させる電流を求め、バラスト抵抗値を決めた。これによって、極めて低い消費電力でLEDを光らせることを17年間続けることができた。

昨年は震災の影響であまり派手にせず、緑のLEDで、「Saving Power」という文字板を作った。今年は何にするか、考え中だ。この時が最も楽しい。昔のラジオ少年に戻った気分を楽しんでいる。

(2012/11/16)

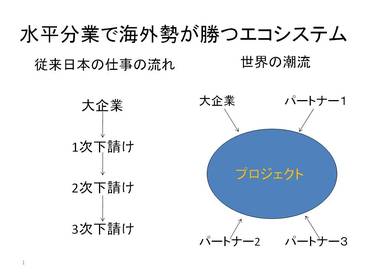

エコシステムこそ、世界の勝ちパターン

(2012年11月12日 23:16)エコシステム、直訳すれば生態系という意味だ。環境に優しい、という意味ではない。生態系は、太陽、空気、水、生物が係わりながら一つの循環システムを作っている。動物が植物を食べ、体の中で循環した後、排泄し太陽と空気、バクテリアの力を借りて肥料となり再び植物となる。太陽、空気、水、生物はエコシステムの中で、いずれも欠かせない存在になる。この繰り返しシステム(sustainable system)が産業界にも当てはまる。ここに産業界を当てはめて、機器メーカー、OEM、顧客、製造装置メーカー、材料メーカー、開発ツールベンダー、ソフトウエア開発ハウスいった各企業がチームを作って新製品を開発する。各社とも得意とする技術を持ち、プロジェクトチームとして新製品や新サービスを作り出し、成長していく。このプロジェクトチームとなるシステムをエコシステムと呼んでいる。

エコシステムという言葉を最初に聞いたのは、2004~2005年ごろ、英国ケンブリッジにある半導体IPビジネスの雄、ARM社を訪れ、当時COOのTudor Brownさんを取材した中で言われた言葉だった。日本ではエコといえば環境に優しいという意味が主流だったためそう思い込んでいたが、やがて言っていることが何か変だと気が付き、聞きなおして理解を求めた。

ARMのビジネスは、半導体チップの中のマイクロプロセッサ回路だけをライセンスして販売・サポートする。携帯電話やスマートフォン向けの、いわゆるアプリケーションプロセッサやモバイルプロセッサ、組み込みシステムのプロセッサなどの制御プロセッサや演算プロセッサとして使われている。累積で300億個ARMのプロセッサコアを搭載したチップが出荷されてきたという。ライセンスしているメーカーにはクワルコムやTI、インテル、nVidia、フリースケール、ルネサスエレクトロニクス、富士通セミコンダクター、東芝などほとんどの大手半導体メーカーが含まれる。1台の携帯機器には数個のARMコアが使われており、特に携帯電話やスマートフォンには100%、使われていると言ってもよい。

ARMはプロセッサコアを半導体チップに組み込むために開発しやすいツールを提供する。また設計したプロセスコアがシリコン上で性能を本当に発揮できるのか、シリコンに集積して実際に試作してみなければわからない。このため製造専門のファウンドリ企業と組む。さらに、設計ツールを販売するベンダー、それを使ってソフトウエアをプログラミングしてくれる企業、LSI設計ベンダー、設計通りに書かれているかどうかをチェックする検証やシミュレーションのツールも必要だ。最終顧客の求めるLSIには、ARMのプロセッサコアだけではなく他の回路も集積されているため、全ての回路を搭載した時に顧客の望む性能が出ているかどうかも検証しなければならない。だから、ARMのプロセッサコアを使ってLSIを開発するためにはさまざまな専門家企業と一丸となって取り組まなければならない。だから、エコシステムが求められるのである。

これがARMだけではない。LSIが複雑になればなるほど、電子機器の機能が増えて複雑度が増せば増すほど、それぞれの専門の得意な企業に仕事を依頼しなければ求められる期日に間に合わなくなる。エコシステムはIPビジネスだけではなく半導体や電子機器ビジネスにも当てはまるのである。

なぜこういったエコシステムが勝ち組になるのか。かつては製品寿命が長く、家電品はテレビ、冷蔵庫、エアコン、ビデオプレイヤーなどは10年間使うことが前提だった。デジタル家電はわずか2~3年で新製品を買い替えるようになっている。また2~3年で性能・機能はガラリと変わるため、全く新しい商品が生まれたこととして受け入れる。商品寿命の短さは、メーカーにとってタイムツーマーケット(市場へ投入するまでの期間:Time to marketあるいはT2M)が短くなっているため、一つの商品を開発するのに自社だけでは間に合わない。他社の得意な部品や要素はライセンスを受けたり購入したりする。設計・製造するための装置やツールも専門メーカーから購入する。

この考え方は東京大学の藤本隆宏教授らが提唱する、擦り合わせ方式からモジュール方式への転換の時代に共通する。今はモジュールのようにインターフェースをハードもソフトも共通化し、ドッキングできるようになっている。まるで子供のおもちゃのレゴブロックのようにして組み立てていく。部品がなければ自分で作るのではなく外から買ってくる。日常生活では常識だ。しかし産業界では長い間、非常識になっていた。その結果、ビジネス機会を失い、開発しても市場へ投入できなくなった。無理に商品を出すと価格を下げられざるを得ない。これでは利益は生まれない。

世界的にT2Mが短くなっているため、さっさとエコシステムに則り開発、商品化することが他社に先駆けることにつながる。少なくとも先行者利益を上げることができる。全て自社で開発して市場に出した時はもう手遅れ、ビジネス機会を失ってきたのが日本の垂直統合システムだった。

エコシステムを作るには、ツールやソフト開発、サプライチェーンなどの世界のトップ企業と組む。必要な全ての分野で世界トップ企業を寄せ集める。日本に世界一がいなければグローバルに相手を求める。このためには海外の標準化委員会に顔を出しておき、海外の動きをいち早く社内に伝える。海外情報をいち早く活用できるのはインターネットの時代になったおかげだ。社内で即、活用すれば、同時開発・同時マーケティングが可能になる。

ルネサスよ、改革の手を緩めるな

(2012年11月 6日 22:18)先日、ルネサスエレクトロニクスの決算発表があった。2012年度第1四半期(4~6月期)は、受注が着実に増えており、今年度は営業黒字を見込めるところまできた。第2四半期(7~9月期)は、営業赤字が前期から119億円も減少し、57億円にとどまった。この分では順調に行くように思えた。ところが、その中身を見ると、、、、。

Q2の赤字減少の立役者になった製品は、カスタムLSI(ルネサスはSoCと呼ぶ)だった。任天堂向けのゲーム機用のチップと思われるが、これがまずい。なぜか。ルネサスはカスタムLSIを売却ないし停止しようとしていたからだ。カスタムLSIはよほどのヒット商品ではない限り数量が限られているため、利益を生みにくい。言葉は悪いが、今期、「まぐれ」でカスタムLSIが売れてしまったために、このカスタムLSI部門の整理しようという動きが止まってしまったらしい。

カスタムLSIは、顧客の希望する仕様、設計通りにLSIを設計・製造する商品だ。融通性は全くないため、他社には売れない。半導体の製造ビジネスは1枚のウェーハも10枚のウェーハも処理する上でさほど大きな差はないため、数量が増えれば増えるほど利益が出るビジネスである。しかし、数量がさほど多くなければ赤字になる危険なビジネスである。このため世界の勝ち組と言われる半導体メーカーは、カスタムLSIはよほど数量の出るチップでない限りやらない。

世界の勝ち組が行っている半導体ビジネスは、共通のプラットフォームとも言うべき基盤を作り、顧客ごとにソフトウエアやわずかなハードウエアでカスタマイズするというモデルである。基本的なハードウエアは1チップで済むため量産が可能で、低コストで作ることができる。顧客が他社と差別化するためにカスタマイズできる開発ツールを提供する。顧客が使いやすい開発ツールを作ることが多くの顧客獲得のカギとなる。

今はLSIに億単位の数のトランジスタを集積できる時代になっている。製造だけではなく設計にも膨大な時間がかかる。できるだけ共通部分を多く用意して、ソフトウエアやわずかなハードウエア回路だけをカスタマイズすることで素早く設計し、より多くの顧客を獲得する。このため半導体チップとしてはカスタマイズ可能なようにプログラマブルなチップが求められる。それもできる限り、カスタマイズに必要なソフトウエアコードが少ないチップをメーカーもユーザーも求める。コストを下げられるからだ。

ルネサスのマイコンはまさにプログラマブルチップの代表だ。ソフトウエアのプログラミングやデバッグ、C言語とアセンブラとのリンカーなどのツールを開発し、第3者(サードパーティ)に顧客のソフトウエアを開発してもらう。こういったツールの開発、ソフトウエア開発、などを半導体メーカー以外の企業に開発してもらい、みんながつながる「エコシステム」(環境に優しいという意味ではなく生態系という意味であり、上流から下流、さらに上流へとみんながつながった一つの生態系と似ていることからこのように呼ばれる)を構築した企業が勝つ。半導体メーカーはチップの企画やシステム設計に注力できるからだ。ルネサスがマイコンでトップを行くのは、旧NECエレクトロニクス系にしろ、旧ルネサステクノロジ系にしろ、こういったエコシステムを持っていたからだ。

インテル、ARM、クアルコム、TSMC、TIなど世界の勝ち組はすべてエコシステムを持っている。これまで全て自社で設計から製造、ツール作成、ソフト開発などを行ってきた日本のメーカーが世界から取り残されたのは、こういったエコシステムを持っていなかったことが大きい。

エコシステムが不要なカスタムLSIで「キラーアプリさえあれば儲かる」、という幻想はもはや通じない。ルネサスは資金的な余裕ができた今こそ、カスタムLSIを捨てる改革を早く進めなければ、必ずまた同じことを繰り返す。10月30日の日刊工業新聞によれば、「ある主力行の幹部は『2000億円という数字が出てきた途端に(ルネサスから)システムLSIの整理という話が聞こえなくなった。それではいけない』と話す」という。

ルネサスは資本を強化できたためSoC(カスタムLSIのこと)という言葉が消えたといえる。改革のスピードが緩んできた。29日の決算発表会見でもSoCを売却、閉鎖するという言葉は全く聞かれなかった。このままでは本当につぶれる。経営陣は1~2年持たせればよいとでも考えているのだろうか。本気で改革する気があるとは思えない。少なくとも任天堂以外のカスタムLSI部門を一刻も早く処分し、任天堂向けのカスタムLSIも1~2年という期間を区切ってやめることを告げるべきである。エルピーダは資本を強化した後1~2年後に倒産した。他山の石とせよ。

写真 ルネサスのロゴ

プログラム可能なSoC技術の開発とビジネスへ早く移行しない限り、世界の勝ちパターンからますます離れていく。会社の存続を第一に、カスタムLSIの停止を即刻やってほしい。各従業員にはそれぞれの家族がいることを忘れないでほしい。私の切なる願いだ。

(2012/11/06)