シリコンバレーはResilientがよく似合う

(2013年10月14日 03:52)半年ぶりに米国西海岸に来た。このGlobalpress Connections 主催のEuroAsia 2013イベントは14日の月曜日から始まるが、久々に講演スポンサのスロットが全て埋まった。米国の半導体業界は回復してきたといえる。

到着した昨日は土曜日で休日だったため、サンノゼの街を歩きながらテクノロジー博物館「The

Tech」へ行った。購入したチケットには、「シリコンバレーの精神」をこの館の特徴とする、と書いてある。

米国のこういった公共施設には寄付が多い。この建物のプレミアムパートナー(スポンサー)として、サンノゼ市(言うまでもないことだが)、アプライドマテリアルズ、アクセンチュア、シスコシステム、マイクロソフト、フレクストロニクス、インテル、ノキアの名前が入っている。さらに寄付した個人が手形を付けた6インチウェーハが、所狭しとガラスケースに並べている。ここには、ムーアの法則で有名なゴードン・ムーア氏、長い間アプライドマテリアルズの社長だったジェームズ・モーガン氏など業界著名人の名前がずらりと並んでいる。さらにはヒューレット・パッカード社を始めた、ウィリアム・ヒューレットとデビッド・パッカード両氏の名前も見える(写真1)。

米国では施設に寄付が多いのは、税金が控除されるからであり、寄付された側も名前を展示することで敬意を表している。日本ではお金は全て財務省が管理するため、控除にならない。だが、市民側に立てば、寄付するお金は何に使われるのかがはっきりしている。少なくともこの博物館の運営に使われていることだけは確かである。以前紹介したモントレーの水族館でも寄付したハイテク業界の著名人の名前が書かれていた。税金だと、一体何に使われているのかわからない。私たち市民にとって、何に使われるのかわからない税金よりも、使い道のはっきりした寄付の方が納得できる。日本でも寄付が税金から控除されるようになれば、もっと寄付したい気持ちが高まり、寄付金はもっと増えるだろう。米国では寄付は税金控除の対象になる。公務員の方々みんなが滅私奉公の精神を持っているのなら、税金も納得できるのであるが。

テクノロジー博物館では、ゲーム感覚でテクノロジーを体験できる見せ方が多い。面白かったのは「ジェットコースターの設計」というシミュレーションだった。ジェットコースターの線路コースを五つくらいに分け、それぞれの形を選ばせる。最初は適度な角度で、のぼりはある程度急な角度にして、下りは緩やかでカーブもつけて、最後は360度回転させる。ここの設計がまずいとゲームは終わってしまう。設計がうまく行くと、今度はそれを、隣にある大スクリーンに移動しその成果を見る。コースターと同じ椅子に腰かけながら大画面のスクリーンを見て、さきほどのシミュレータで設計したコースターを再現する。グラフィックスシミュレータによって、今度はジェットコースターに乗っている感覚が味わえる。

ここで感じたことは、National Instruments社の設計ツールLabVIEWや、MathWorks社のMATLAB/Simulinkのように、ドラグ&ペーストで部品を組み合わせて全体を設計できるツールが使えることだ。子供たちに提供されるこういった便利なツールが、自分でテクノロジーを体験できる仕組みになっていることに驚いた。展示するだけや、一方的に教えるだけでは、子供たちは納得しない。ゲーム感覚でものを設計できるという体験はとても大事で、子供は自分で設計したものが成功する、という貴重な体験が得られる。日本はテクノロジーよりも科学の見世物が多いような気がする。米国の方がより実用的で、かつ楽しく体験できるような構成にしている。ここにiPhoneを生み出す原点があるような気がした。

半導体の説明もしゃれている(写真2)。砂からシリコンへ、というビデオが流れていた。SiO2を主成分とする砂を還元すれはシリコンができるわけだが、そのシリコンから複雑なシステム回路を作り出す様子を示している。原料は、原理的には無尽蔵である。将来に渡ってもシリコン半導体でシステムを構成する、という立脚点に立てば、半導体も日本も将来は明るくなる。

最近、よく使われるビジネス英語で、「resilient」という形容詞がある。弾性的とか跳ね返りが強いとか、というような訳が辞書には載っていると思うが、ビジネスや経済の回復力が速いといった場面で使われる。ここしばらく、米国でも半導体は緩やかに回復していたが、今回のGlobalpressのプログラム状況を見ていて感じたが、米国のシリコンバレーにはResilientという言葉がよく似合う。

(2013/10/14)

今年のCEATECは静かだった

(2013年10月13日 12:54)「今年のCEATECは静かだね」、とあるイギリス人から言われた。彼は数年間、日本に滞在した経験があり、かつてのCEATECを見てきた人間だ。今は英国に戻り、今回は久々に来日した。実際、初日のショーに来る人はかつてと比べると非常に少ない(写真)。民生の展示会そのものの傾向だろうか。であればInternational CESも同じように寂しいはずだ。ところが、CESはいまや大勢が来るようになっている。CEATECとは全く様相が違うのである。なぜだろうか。

CESはかつて、Consumer Electronics

Showとして新聞でも「家電見本市」と訳されている。しかし、昨年参加した時、報道関係向けの資料には、ショーの正式名称はInternational CESであり、CESをConsumer Electronics Showと分解してはいけない、と書かれている。つまり家電見本市と訳してはいけないのだ。CESはCESとして扱え、という訳だ。CESのCはConsumerだけではなく、Computing、Communicationsなどの意味も含んでいるからだ。

International CESとCEATECとは何が違うのか。CEATECに限らず、日本の展示会は開発品や新製品を見せるためのショーであることが多い。これに対して、海外の展示会は、展示するものではなく、商談するためのトレードショーである。完全なB2Bのイベントなのだ。だから、参加者数はあまり問題にしない。むしろ、Cクラスの人たちが、参加者の50~60%を占める展示会だ、というアピールをする。Cクラスの人とは、CEOやCTO、CIO、CFOなど経営者という範疇に入るエグゼクティブパーソンのこと。予算権限を握る人たちが多く参加するイベントであれば、もはやB2Bである。消費者が来る展示会はビジネスにはならない。だからCEATECに出展してもビジネスにつながらない、ということになる。実際、CEATECへの出展を取りやめた、ある企業は、ビジネスにつながらないことを嘆いていた。

日本は東京一極集中である。全てが東京に集まっているからこそ、東京に情報も集中する。あるアメリカ人がテキサスにいるときよりも東京に来る方がアメリカの情報がよく入る、と言っていた。ところが、アメリカでも欧州でも東京ほど、情報が集中する都市はほとんどない。このことはビジネスをするうえで、東京は極めて便利だが、欧米では20社の人と商談するため出張の予定を組むとなると一月くらいかかる。トレードショーでは、3日間で20社に会うことは簡単にできる。だから、出展社の担当者のスケジュール表を見せてもらうと、朝から夕方までびっしり詰まっている。B2Bのトレードショーに出展品に力を入れず、商談ルームに力を入れる。出展する大手企業は、商談室を20室も30室も作り、接待用の飲み物とおつまみを用意する。仮に担当者一人が15社のアポを持ち、常に20室が埋まっているとすると、わずか3日間で300社と商談していることになる。

CEATECでは4Kテレビやスマートフォンなどの展示が多く、そこに集まる人たちはコンシューマとして新製品を見ている。B2Bにはなっていない。商談には結び付きにくい。JEITAという工業会に入っているメンバーとして「お付き合い」で参加している企業が多いため、積極的な商談にするつもりのブースの作り方になっていない。

かつては電子部品や半導体の出展企業が極めて多かったが、なかでも国内の半導体企業は昨年同様、今年もロームだけだった。かつて出展していた日本企業が出展しない理由は業績が悪く「お付き合いする余裕がない」、という背景がある。ところが、海外企業もかつて常連だったTexas InstrumentsやSTMicroelectronics、などはもはやいない。CEATECに来る来場者に魅力がないから海外企業も来ないのであろう。つまり来場者が出展者の顧客になるという関係ができていないのである。

この意味で、毎年2月にスペインのバルセロナで開かれるMWC(Mobile World Congress)は入場料が6~7万円、セミナーの聴講もセットだと15万円程度にもなる。それでも世界中から数万人が集まる。かつては第2世代の携帯電話規格であったGSM方式の通信オペレータの集まりであったが、今や通信機器(インフラ機器からモバイル端末、アクセサリ、半導体、部品まで)に関するトレードショーになった。ここではCクラスエグゼクティブが何万人来場した、と表現している。半導体ベンチャーや中小の企業を取材するときは商談ルームで行うことが多い。エリクソンのような大手インフラ機器メーカーの取材は、巨大な商談ルームで、新規開発機器のデモと説明について行う。スマホの展示はメインではない。

ここではモバイルブロードバンドを中心とするエコシステムが出来上がっており、部品から通信機器、通信オペレータに至るまで、それもハードウエアからソフトウエアまで、民生のスマホからインフラ系のソフトまで、完全なエコシステムが出来上がっている。これはビジネスとしては最高の環境になっている。

(2013/10/13)

「買収されてうれしい」企業もある

(2013年9月28日 20:14)買収で勝った、負けた、はどうでもよい。東京エレクトロンとアプライドマテリアルズの統合のニュースに対しては、アプライド側が勝ち、東京エレクが負けた、というようなトーンの記事やブログが多い。大事なことは、1万人以上の社員の雇用を守り、事業を継続することである。世の中の役に立つ技術を開発してきた東京エレクが数年後に、パナソニックやシャープ、ルネサスのようになってもよいのか?

高く売れるうちに売り雇用を守ることこそ、優れた経営者がとるべき道であろう。エルピーダメモリが自力で立ち行かなくなり、企業再建を東京地裁に委ね、その結果米国のマイクロンテクノロジが資金を出すことになったことも同様である。再建を請け負った元社長の坂本氏は社員の首を切らないように頑張り、雇用を守った。坂本氏に対して、快く思っていない債権者も多い。しかし、地裁に委ねたということは、エルピーダの自力再生をギブアップしただけの話であり、債権放棄を含め、再生の道筋をつけたことは評価してよいだろう。

今回の東京エレクとアプライドの経営統合の話は現在取材中なので、詳しく今は書かない。近いうちに真相の裏付け記事を書くが、とりあえずは重要なことを忘れてはいけないことを指摘しておきたい。

2008年に英国の取材旅行において印象深い話を聞いた。ヘルスケアチップの先駆的ベンチャー企業であるトゥマウズ(Toumaz)社は、血圧や体温、心拍数を24時間1週間連続して測定し、そのデータを、スマホや携帯電話を通じてドクターに届ける、というビジネスを描いていた。この会社は、世界でも大学トップテンに入るほどの優秀なロンドンインペリアルカレッジのChris Toumazou教授とAlison Burdett講師(写真)

が立ち上げたもの(参考資料1)。起業資金の一部は家族に出してもらった。ベンチャーキャピタルが日本と同様、あまり機能していなかったためだ。目標とするビジネスに向けて、当座の資金を得るためにデザインハウスを"アルバイト的に"やっていた。特にカナダの企業からデジタル補聴器の設計を受注してからは右肩上がりに成長していた。そろそろ、本業の目標設計に着手しようかと思っていた矢先、カナダの企業は補聴器設計を中止、注文がパタッと止まった。

が立ち上げたもの(参考資料1)。起業資金の一部は家族に出してもらった。ベンチャーキャピタルが日本と同様、あまり機能していなかったためだ。目標とするビジネスに向けて、当座の資金を得るためにデザインハウスを"アルバイト的に"やっていた。特にカナダの企業からデジタル補聴器の設計を受注してからは右肩上がりに成長していた。そろそろ、本業の目標設計に着手しようかと思っていた矢先、カナダの企業は補聴器設計を中止、注文がパタッと止まった。

そこで、トゥマウズ社は資金を集めるため、新聞広告を出し、自分の企業を買ってくださいと訴えた。幸い、大手が買収してくれたため、開発を本格的に始めることができた。2008年に半導体のオリンピックともいわれるISSCC(国際半導体回路学会)でヘルスケアチップについて講演し、翌年のISSCCで賞を受けた。講演したCTOのAlisonさんは、今やBAN(body area network)の世界的権威となっている。

要は、この小さなベンチャーは、高齢化問題、病院のベッド不足、病院たらいまわし、医療費削減、など現在、病院が抱えている問題を一気に解決できるヘルスケアチップの設計・生産まで持っていきたかったのである。その資金源のためなら、身売りも厭わない。米国のFDA(日本の厚生労働省に相当)の認可を2年前に取得、米カリフォルニア州サンタモニカにあるセントジョンズ病院で1年間臨床実験した結果、病気の早期発見・早期治療につながり有益な結果を得ている。経済的にも、入院患者の平均入院日数が6日間削減され、その結果コストは9000ドル(90万円)も削減できたと今年の6月に発表している。

2年前に米国のインターシル社を訪問した時、同社は画像処理技術を持つテックウェルを買収したのだが、テックウェル社から入社したエンジニアは自分の開発した技術をインターシルが買収して認めてくれた、と喜んでいた。ちなみにテックウェル社はシリコンバレーで日本人の小里文宏氏が起業したベンチャーであった。クルマのバックミラーに液晶パネルを組み込み、バックモニターとするデモを示した。

海外では日本と違い、大きな企業に買収されることは自分の技術を認めてくれたことだとして喜ぶケースもある。買収されることが必ずしも悪いことではない。むしろ自分の開発した技術が資金不足で世の中に出なかったり、閉鎖してしまったりするよりは、世の中に出し、世の中を変えるための半導体チップを開発して自己実現できるのであれば、買収されることはむしろ歓迎される。勝ち負けではない。

参考資料

1.欧州ファブレス半導体産業の真実、津田建二著、日刊工業新聞社発行

iPhone5Sに見る64ビットプロセッサの時代

(2013年9月11日 23:12)日本時間本日の午前2時に発表されたiPhone5Sでは、64ビットのアプリケーションプロセッサが使われていることが明らかになった。スマートフォンに初めての64ビットプロセッサが使われたのである。iPhone5Sの技術を解き明かす。

スマホに64ビットプロセッサとは! まずこのことに驚いた。パソコンに64ビットのインテルのプロセッサが搭載されて以来、まだそれほどの年数月は経っていない。今回アップルが搭載したのは、A7と呼ばれるアプリケーションプロセッサであるが、今回はアプリケーションプロセッサに加えて、もう一つセンサ信号処理用のプロセッサM7をA7と共に使うコプロセッサとして搭載している。

M7は人の動きを鋭くキャッチする。歩いているのか、走っているのか、車を運転しているのか、全てわかる。ナビゲーションソフトとも連動し、クルマを駐車場に止め、歩き出したことを感知し、地図モードを車モードから歩きモードに切り替える。バッテリを長持ちさせるために、クルマに乗っていることをキャッチするとWi-Fi探索をやめる。また、しばらくの間iPhone5Sが動いていなければ、スリープモードに入ってネットワーク探索をやめ、電力を節約する。

M7は、加速度センサ(X,Y,Z軸に沿った直線的な動き)とジャイロセンサ(3軸について回転するような動き)、電子コンパス(北を示すN極を検知する磁気センサ)からの信号を検出・演算処理するもので、それらの組み合わせから、iPhoneユーザーがどのように動いているのかを知ることができる。その演算処理をM7はA7と協調しながら実行するためにコプロセッサと呼ばれている。この演算処理するアルゴリズムにiPhoneならではの差別化技術をアップルは開発したのである。

iPhoneのようなモバイル端末に64ビットのプロセッサが使われたということは、DRAM容量をもっともっと増やせることを意味する。これまでの32ビットシステムだと2の32乗=4Gバイトしかアドレッシングできなかった。これ以上のメモリを積む意味がなかったが、64ビットとなると、2の64乗だから、ほぼ無限大(エクサバイト級)のDRAM容量を理論的には積むことが可能になる。現実にはコストとの兼ね合いになるが、動きセンサと処理コプロセッサを利用するiPhone5Sのユーザーエクスペリエンスは、これまでにないような楽しさを提供するだろう。

また、今回はゲームにおいて、本物感を出すためのグラフィックスプロセッサもA7には集積されている。アップルのホームページでその情報を見る限りかなり美しいグラフィックスなので、おそらくImagination TechnologiesのマルチコアのグラフィックスIPコアのPowerVRシリーズを集積しているに違いない。光の陰影処理が可能でまるで映画を見ているようなグラフィックスが同社のホームページに載っている。Imaginationはオートデスクの光効果のソフトウエアを開発した部門を数年前に買収し、当時はまだ消費電力の大きかったこの光処理をスマホレベルでも演算できるような演算アルゴリズムを開発したのであろう。

初期画面を出すための押しボタンにはサファイヤ結晶が使われている。サファイヤの薄くて丸いボタン板は、指紋をしっかりつかみ、その下に置かれたイメージセンサで指紋を読み取る。他人がiPhone5Sを拾って、このボタンを押してもiPhone5Sは動作しない。セキュリテイはバッチリだ。

(2013/09/11)

モノづくりの基本を経営者は理解せよ

(2013年8月18日 15:44)モノづくりは、設計から始まる。モノづくり学会ともいうべき機械学会のある方がかつておっしゃっていた言葉だ。設計と製造の分離という言葉もあるが、モノづくりの基本は設計から始まり、製造につなげることだ。安易にファブレスやファブライトという言葉で、モノづくりの基本から遠ざかることは、日本の立場を悪くする。日本は何と言ってもモノづくりが得意な国だからだ。

モノづくりには、設計・製造ともにソフトウエアを導入することで作業効率を上げてきた。ソフトウエアはサービスに近い、という意見もあるが、ソフトウエアもモノづくりの一工程である。設計=ソフトウエアで、製造=ハードウエア、では決してない。ロボットやクルマなど機能を実現するためにハードウエアだけでやるのはあまりにも効率が悪いとなるとソフトウエアも導入してフレキシブルに新機種・新技術・新規格に対応しようとする。

だからこそ、モノづくりの基本をきっちりと理解していることが、国の方針を決める手助けになる。ところが、専門家と称する人たちがくせモノである。自分がこれまでやってきた狭い分野のことだけで全体を判断しがちになるからだ。例えば、スーパーコンピュータに1000億円もかけてコスト競争力のない製品を作るのに税金を投入することが本当に正しいだろうか。東京工業大学は最新のスーパーコンTSUBAME2.0を開発するのにわずか11億円以下で済ませた。性能は1100億円も使った「京」並みである。あるソフトを走らせると京以上、別のソフトなら京以下、という結果だという。にもかかわらず、「世界と比べて常識外れな1000億円という高額のスーパーコン補助金」という5月10日の記事において、専門家と称する人たちから、「素人が何を言うか」というようなコメントをいただいた。

逆に素人だからこそ、全体を見渡し、その正当性を評価できるのではないだろうか、という意見も私のもとに届いた。要は、どうすれば世界を相手に競争力のある製品を作り出すことができるだろうか、という課題に答えを出すことだ。そのためにはシステム全体と世界の競合メーカーの動向・仕組みを分析・評価し、地球規模の視点で判断することが国家の競争力をつけるために必要になってきたのである。そのような目で見ると、やはり1000億円という補助金は一つのプロジェクトに出す金額としては異常である。だからこそ、極めて小さなスーパーコン市場に1000億円も税金投入しても見返りが十分に取れるようなビジネス感覚でこのプロジェクトを再設計する必要があるのだ。

スーパーコンのようにあまりに小さい市場を相手にすることを考えるのではなく、もっと大きな市場、これからも大きく見込める市場に導入すべき製品、例えばスマートフォンやタブレット、などのワイヤレス製品を考えてみよう。小さな体積の中に、さまざまな機能を詰め込むわけで、しかも性能をもっと上げたいという要求に応える技術を開発する。ブラウザをもっとサクサク動かしたい、YouTubeをもっと高精細のきれいな大画面で見たい、コンテンツを持ち運びたい、いつでもどこでも楽しみたい、といった要求を満たす技術のカギを握るのはやはり、半導体チップだ。

米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を構えるクアルコム社はスマホのアプリケーションプロセッサ(APU)のトップメーカーだ。CDMAの基本技術を持ち、さらにLTE、今後のLTE-Aにも集中開発投資し、他社を圧倒している。このAPUこそ、スマホの頭脳あるいは心臓となる半導体チップだ。このチップの中にCPUやグラフィックス回路、コーデック(圧縮・伸長)回路、ビデオ画像補正回路、音質改善回路、モデム(デジタル変復調)回路、RF(高周波)回路など実にさまざまな回路を集積している。極めて複雑な半導体回路だ。

このようなチップでは、設計から製造までの一連の工程があまりにも複雑すぎる。設計だけでも2~3年は優にかかる。だからクアルコムはファブレスという設計だけに集中する。製造は台湾のTSMCや米国のグローバルファウンドリーズという製造専門メーカーに依頼する。この設計図にはハードウエアだけではなく、ソフトウエアも乗っている。スマホではいろいろなアプリを搭載できるようにするため、半導体チップの設計図にアプリをダウンロードし動かすための仕組みを書いておく。

現在のスマホは10年前のパソコン以上の機能やメモリを持っている。それも例えばストリーミングビデオを無線で見られるように、小さなメモリ領域にビデオを入れるための圧縮アルゴリズムを導入し、メモリからのデータストリーミングを制御する。かつてのパソコンに入っていない機能まで入っている。

このような複雑なチップでは、設計も製造もするのではなく、別々に作業する方が、効率が上がる。これが設計と製造の分離である。半導体の設計工程では、システム仕様に基づいて機能をプログラミングし、バグを取り検証し終えたら(RTL完了という)、今度はハードウエアの回路設計に向かう。しかし全体のシステムでは、アプリケーションソフトウエアを載せられるようにミドルウエアや一部のソフトウエアも早くから開発したい。できればハードの設計が終わるのを待たないでソフト開発に着手したい。このためには、RTL完了後にハードウエアのモデルを作り、シミュレーションできるようにしておくと、ハードウエアをシミュレーションしながら、ソフト開発ができる。

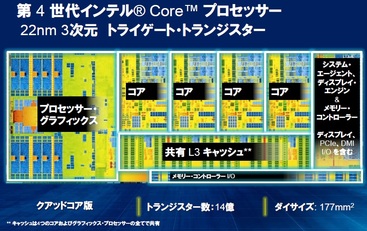

要は、半導体回路の設計は極めて複雑になっているのだ。一方で、製造も複雑だ。回路の線幅が最先端の製品では、例えばインテルの第4世代のCore i7の場合22nmと狭い。この線幅を、波長193nmのArFレーザーをフォトレジストに当てて描くのだが、波長より短い線幅をどうやって形成するのだろうか。狭すぎるスリットには光は入っていかないことは常識だ。縦波と横波という光の性質を利用すると、回路図の配線を全て一方向に揃え、クロスする配線は別に光を照射してクロス配線だけを形成する。光源の光の形を最適化しなければ回路パターンは描けない。この後、酸化膜(SiO2)などをエッチングしてほしい回路パターンを作るわけだが、要は製造もパターン加工の工程だけでも昔(10年前)よりも複雑になっている。

設計も製造も複雑になっているのにもかかわらず、製品寿命が短いため、早く製品を市場に出さなければ勝てない。日本の半導体が世界で負けているのは、早く製品を出すことができないからだ。根回しの日本では経営陣の意思決定の遅さもあろう、経営陣の技術に対する理解のなさもあろう、世界の勝ち組の仕組みを知ろうともしない経営陣の態度もあろう、世界のIT・エレクトロニクス産業のトレンドに目をつぶる傾向もあろう、情報というものの価値を理解できないこともあろう、要は、企業の仕組みすべてが今問われているのである。安易なファブライト戦略で世界に勝てるわけがない。もっと経営陣の賢い判断が求められている。

(2013/08/17)

半導体からナノエレクトロニクスへ、世界の潮流

(2013年8月 3日 18:40)近頃、欧州や米国のレポートを読んでいると、半導体という言葉があまり出てこない。ナノエレクトロニクスという言葉が半導体に置き換わっている。100億ユーロをEUや欧州各国政府が出資して、ナノエレクトロニクスのプロジェクトを作ろう、という動きがある。ここでも半導体ではなく、マイクロ/ナノエレクトロニクスという言葉が使われている。

半導体という言葉は、実はここ1~2年、米国でもあまり聞かなくなっていた。単にマイクロチップとかチップなどと言われていた。世代の違いかもしれない。年配の方はsemiconductor industryといった表現を多く使うが、少なくとも50歳以下の方たちではchip industryとかchip businessといった表現が多いような気がする。

日本語でも半導体は落ち目の産業というトーンで新聞記者は報道するし、半導体という言葉の響きは古臭いイメージがあるかもしれない。日本の半導体企業は不調だが、世界の半導体企業は成長曲線に乗っている。日本だけが不調という産業である。もともと年率20%という異常ともいえるくらいの猛スピードで半導体産業は1960年代から1994~5年まで高成長を遂げてきた。それ以降は6~7%という成長率に落ちた。それでもほかの産業から見れば成長産業ではないか。半導体という言葉をナノエレクトロニクスに変えて、世界の半導体産業と同じように成長することは面白いかもしれない。

米国では、オバマ大統領がニューヨーク州の北にあるアルバニー市の半導体研究コンソーシアムSEMATECHを訪れた。半導体産業が雇用を生み出す産業と位置付けているためだ。シリコンバレーよりも今は半導体産業が盛んなテキサス州オースチンの半導体工場にも足を運んだ。やはり米国における雇用に期待しているためだ。残念ながら、アベノミクスの第3の矢である成長戦略に対して、安倍首相が世界最高の半導体工場の一つである東芝の四日市工場や、CMOSイメージセンサで世界のトップを行くソニーの長崎工場を訪れたという話は聞いたことがない。第3の矢は依然として、もたついている。

もともと半導体(semiconductor)は、半分導体(semi-conductor)・半分絶縁体(semi-insulator)という性質を持つ材料を半導体と称したことから生まれた。エネルギーバンドギャップ(どれだけのエネルギーを加えると導電体になりやすいかを表す指標)は、導体と絶縁体の中間であり、導電率(電気の流れやすさを表す指標)もそれらの中間である。本質的に半分導体であるから、電気を制御できるように第3の端子を設けると、導体と絶縁体の間を調整できるのではないか、という考えからトランジスタが生まれた。

具体的には、マイナスの電荷を持つ電子がいっぱい存在するn型半導体と、電子が抜けてプラスの電荷を持つ正孔がたくさん存在するp型半導体をくっつければダイオードができる。p型側にプラスの電池をつなぎ、もう一方をマイナスの電池の極につなぐと電流が流れる。その逆は流れない。電流をオンオフするのに、電池の極性をいちいちひっくり返さなければならないのならまったく使いにくい。

もし、第3の電極に加え、電圧を変えるだけで電気をオンオフできるのなら、制御性は抜群に改善される。トランジスタは第3の電極を設けたものだ。そのトランジスタを多数、今や10億個の単位でシリコンチップ上に集積した半導体ICが今、パソコンやスマホ、タブレットなどの心臓部を動かしている。デジカメや音楽プレイヤー、カーナビ、クルマの衝突防止システム、電車の制御、ロボットなどありとあらゆるところの心臓部あるいは頭脳に使われている。その数と応用範囲はますます広がってくる。

ICのもっとも小さな寸法はもはやナノメートル(1nm=1mmの百万分の一)レベルに達している。最先端のIC製品は22nmのインテルの最新プロセッサチップである。ちなみに髪の毛の太さは70~80μmだから、半導体回路の線幅は、その1/300と極めて細い。肉眼では見えない。この半導体チップ、すなわちナノエレクトロニクス製品はスマホやタブレットをサクサク動かしてくれ、クルマのバックモニターやサラウンドビューモニター、監視カメラ、ソーラーパネル、風力発電、デジタルサイネージなどありとあらゆるところに使われ、さらに発展を遂げようとしている。IT機器やセンサネットワーク、クラウドサーバー、USBメモリー、エアコン、プリンター、プロジェクターなどハードウエアの中核に位置する。

ただし、ナノエレクトロニクス産業は、技術ノウハウと、情熱、そしてビジョンを持つものが勝利する。ビジョンを持たないために投資せず、技術を手放す企業が日本では出てきた。安易にお金儲けできる産業ではない。地道な努力と先を見通すビジョンがあり、投資があってはじめて結果の出る産業である。だから、解放改革で安易にお金儲けに走ってきた中国では2000年前後から力を入れ始めたものの、いまだに半導体産業が育っていない。製品原価に対する人件費比率はわずか5~8%しかないため、まさに日本に適した産業だと言える。

(2013/08/03)

インターネット時代のジャーナリストのあり方

(2013年7月27日 09:33)参議院選挙が終わり、与野党ともツイッターやフェイスブックなどのSNSを利用して情報を発信し始めた。民主党は惨敗し、細野豪志幹事長が自身のツイッターで辞意を表明した。このことを表して、「細野幹事長ツイッターで辞意表明 大手マスコミ赤っ恥、それって有り?」というタイトルでマスコミの不満を表したメディアが出てきた。

ある記者会見でのフォトセッション

要は、政治家の発言はこれまでマスコミと言われるメディアが伝えてきた。記者クラブというお抱えの特権クラブしかり、○○番と呼ばれるぶら下がり記者しかりである。しかし、上記のメディアは、政治家が直接、国民に向けてつぶやく、情報を発信する、などのことにより、マスコミの仕事を奪われると感じたようだ。無理やり、「国民よりもフォロワー優先でいいのか」という小見出しであたかもけしからんというような論調でITジャーナリストのコメントを加え記事を結んでいるが、これはジャーナリストの横暴ではないか。政治家の言論の自由を奪うことになっている。同じことが芸能記者にも言える。芸能人は直接自分のブログで、情報を公開するようになったからだ。

政治家や芸能人がブログやツイッターなどで発信する自由を奪う権利はマスコミやジャーナリストにはないはずだ。だったら、ジャーナリストはどうやって、彼らとは違う内容の記事を書くか、もっと頭を使うべきである。独自の視点のニュースなり特集なり、切り口と内容をじっくり考えて構成すべきである。

雑誌や新聞などの媒体では、これまでジャーナリストだけが記事を書くことができた、特別な寄稿記事以外は。ところがインターネットが媒体となってきた以上、ジャーナリストはこれまでのやり方を考え直す必要がある。「○○が××をリリースした」というような情報は、もはや要らない。ネット上のプレスリリースを見れば済むからだ。読者は、そのようなリリース情報は望んでいない。

しかも、ブログという手段が市民権を得てきた以上、非ジャーナリストが自由にどんどん情報を発信できるようになってきた。こうなると、ジャーナリストは非ジャーナリストの情報とは違う視点で情報を発信しなければならなくなってきたのである。私のようなB2B技術分野でも、インターネットで企業が自分で情報を発信できるようになると、プレスリリースを誰でも見ることができるようになった。ジャーナリストはプレスリリースを見て記事を書くだけでは、読者を満足させることができなくなったのである。

では、読者はジャーナリストに何を求めるのか、ジャーナリストが自ら読者に聞き出すしかない。サプライヤがカスタマにヒアリングしたり、マーケティング調査したりして何を望んでいるのかを調べることと同じことがジャーナリストにも求められている。この答えを持たなければ、ジャーナリストは役割を終える。

マイクロエレクトロニクス/ナノエレクトロニクス産業を追いかけている記者には、読者にこまめに聞いているジャーナリストがいる。さまざまなセミナーに出て、休憩時間に取材するとか、本音を聞き出す努力をする。もちろん、記者会見でさえ、そこからの情報だけで記事を書くことはしない。ある事件なり事実なりの裏側、流れ、企業の戦略なりを捉えることが読者のニーズを満足させることになるのである。

ある意味で、これまでの単なる「報道」ではなく、書き手の「考え」も打ち出すことが求められているのである。現実に、B2B技術ジャーナリストは、産業界から「君の意見も書いてくれ」と言われる。「ジャーナリストは世界中のいろいろな企業や大学などを取材しているのだから、総合的に見ることのできる目を持っているからだ」と言われた。

従来、ジャーナリストの役割は、「報道」だけだった。かつて筑紫哲也氏は、ニュースキャスターとして報道に徹する役割とは別に「多事争論」というコラムを持ち自分の意見を述べていた。つまり、「報道」と「意見」を分けて情報を発信していた。インターネット媒体では、もはや報道だけでは読者は満足しなくなったのである。ほかの企業や取材をすることで多面的に事件を見ることができ、ほかの事件と比較したり、あるいは別の面からの切り口で記事を構成したりすることができる。

だから産業界の本音を取材しようと努める。しかし、本音を言った本人に対して、「○○の××氏が~~と言った」というように書くことはできない。本音を言った人に迷惑がかかる恐れがあるからだ。その人が首になったり会社にいられなくなったりしたらまずい。「大手メーカーのあるエンジニアは~~だと語る」と書くことは構わない。影響力を考えながら、彼らの代理人としての「意見」をジャーナリストが書くこともできるのである。こうすると、記事に深みが出るだけではなく、真実を追求することになる。

例えば、国家プロジェクトの多くは失敗だという評価を産業界は本音で語るが、マスコミは大成功を収めたと書くことが多い。しかし、これでは為政者は国家の方向、方針を間違ってしまう。失敗が事実であるのなら、事実を書くことがジャーナリストであろう。ジャーナリストが求めるものはあくまでも真実である。ねつ造や無理に言わせて「こう言った」と書くことは事実から遠ざかる。産業界の本音を伝えることこそ、B2Bメディアの役割だと私は信じている。

(2013/07/27)

LED電球には虫が来ない、虫嫌いに朗報

(2013年7月14日 13:03)LED電球に新たなボーナスが判明した。蛾などの夜行性の虫がランプに集まってこないことだ。

LED電球は消費電力が少なく、寿命が長いと言われている。LED電球はpn接合半導体チップを複数並べて光らせたもの。白熱灯や蛍光灯とは違い半導体であるからこそ、消費電力が小さく、簡単には壊れない。最近ではサンフランシスコ空港をはじめ、国内のコンビニエンスストアなと、さまざまな場所に設置され、家庭でも天井灯も普及してきた。野菜工場では、植物が光を吸収する割合が青と赤の波長光で強く、これまでの蛍光灯の元で野菜を育てるよりも早く育成できることがわかっている。

さらに蛾などの夜行性の虫が寄り付きにくいこともわかってきた。実はこの話を、以前、米国のあるブログで見た。ブロガーは、かつて一緒に仕事したことのある、エレクトロニクス技術雑誌EDNのTechnical Editor だったMargery Conner(マージョリー・コナー)記者だ。彼女がLEDランプの特長について調べていた時に、何かで見つけたらしい。

そこで、我が家でもLED電球を敢えて、虫の来やすい玄関の外灯に使ってみた。あれから、もう1年以上すぎた。確かに蛾は来ない。LEDの白色光の波長に寄ってこないのかもしれない。これまでは外灯を付けるたびに虫が寄ってきて家の中に入ろうとして、虫嫌いの妻は悲鳴を上げていた。

夏でも冬でも蛾は来ない。玄関の外灯を付けていても蛾は寄ってこない。なぜかはまだわからないが、LEDのメリットの一つになったといえそうだ。

LEDランプは、一般に青色LEDに黄色の蛍光塗料を塗って白色に変えている。赤、緑、青の3色のLEDチップを使っている訳ではない。一部にはそのようなぜいたくなランプもあるようだが、一般には青色チップだけだ。黄色は、赤と緑の合成になるため、実質的に青と黄色は、青・赤・緑を足した色と同じ白色になる。これが定性的な理解である。

青は450nm前後と言われ、黄色は570~585nmであるから、白色LEDの波長は、黄色の蛍光塗料と青色LEDからの光が白色LEDから発せられている。

LEDランプは少なくとも黄色の蛍光塗料の波長と、青色のLED波長からなるため、可視光と言っても波長の範囲は狭い。白熱ランプよりも波長の範囲はずっと狭いはずだ。450nmの色と570~585nmの色に蛾が集まってこないということは、蛾の好きな波長は白色光以外かもしれない。

少なくとも蛍光灯を点けるとすぐ蛾がやってくる。ということは、白色光よりも短波長の紫外線に近い波長を蛾は好むのかもしれない。蛾などの虫を集めては放電で殺す青色の蛍光灯のようなランプを店先で見かけるが、あの波長は蛍光灯よりもさらに青い色なので紫外光領域も含んでいるはずだ。LEDランプには紫外光が出ていないために虫がやってこないのではないだろうか。

(2013/07/14)

スマホやタブレットを使った勉強は確実に成績が上がる

(2013年6月28日 00:06)スマートフォンを使って勉強すると成績が上がる。こんな結果が日米とも表れてきた。日本では教育特区として認められている茨城県大子町と愛知県豊田市の二つの地域で、学校法人ではなく株式会社としてのルネサンス・アカデミー株式会社が行った実験でスマホ効果が出ている。この学校は通信制の高等学校だ。また、米国でも複数の学校ではっきりした成績に有意差がある。

ルネサンスでは、2006年4月に設立された大子町の学校では、開校2年目に携帯電話を使った通信教育をやってきた。2011年からはスマホにも対応し、徐々にスマホに切り替えてきた。その結果、「勉強時間が長くなり、正答率も上がってきた」と、同校校長であり同社の代表取締役社長でもある桃井隆良氏(写真中央の男性)は述べる。スマホを1人1台提供するのは、ファブレス半導体メーカーのクアルコム社だ。

米国サンディエゴに本社を構えるクアルコムは、世界中の地域コミュニティに貢献する社会活動「Wireless Reach」に取り組んでいる。この活動は、起業家育成、公衆安全、ヘルスケア、教育、環境保全という五つのテーマの元に行われている。Wireless Reachの狙いは、クアルコムの技術を通じて人々の生活の向上と改善を実証することにある。現在、世界33カ国で84のプロジェクトを持っている。日本では他にヘルスケアで、血圧計とM2Mをつなげて医療の過疎地区と札幌医科大学を結ぶプロジェクトを行っている。クアルコムはM2Mモデムチップを提供し、血圧などのデータを無線で飛ばす。

さて、教育に関して、クアルコムは、米国の高校においてもスマートフォンを使って、2007年からパイロットプログラムとしてやってきた。学習の習熟度が30%アップしたという事例を得ている。ある生徒は、数学に全く興味がなく大学進学はとても無理と言われたが、スマホ学習により台数や幾何学で優れた成績を身につけ、全米の奨学金を得てノースカロライナ大学に無事入学できた、とクアルコムのWireless Reachイニシアティブ統括責任者のクリスティン・アトキンスさん(写真右の女性)は言う。

モバイル学習のメリットは、いつでもどこでも学習できること。日本のルネサンス高校のある女子生徒は、年の離れた赤ちゃんをあやしながら、スマホで勉強をして成績を伸ばしたという。教師への質問はスマホだと、聞くという抵抗が少ないだけではなく生徒同士でも学び合える。またゲームやクイズ感覚で楽しく問題を解くことができる。教える側は、選択肢問題は分析しやすい。例えば、やさしい問題なのに解くのに時間がかかり過ぎている、といったことを把握しやすい。またモバイル学習では動画や音声を利用して英語の書き取りやヒアリングの学習に効果が高いとしている。

日本の生徒の親は当初、携帯で勉強ができるか、と疑問を投げかけていたが、成績が上がっていくことがわかり、親の心配は杞憂に終わったと桃井氏は言う。ルネッサンスでは、動画の教材に生徒を登場させ、学習への親しみやすさを身に着けさせることも狙っている。2012年11月から始めたビデオ教材はスマホで繰り返し何度も学習できるため、学習効果も高い。また動画学習は理科の実験、体育、家庭科などだけでも効果的になると思われるが、さらに国語や数学にも応用しているという。

ルネサンスの生徒にアンケートをとってみると、いつもスマホで学習する生徒は52.7%いて、自宅にかえるパソコンで学習するのが22.7%いる。常にパソコンで勉強すると答えた生徒は21.6%しかいない。また、学力向上につながっているかという質問に対しては、そう思うが53.1%、変わらないは37.4%、つながっていないはわずか6.2%しかいない。

またフリーコメントでも「普通にノートを使う授業よりも数倍反応が速いから復習も簡単だし、やる気が出る」、「(スマホは)かなり身近な存在なので、学習するにも誰かと連絡をとるにもとても便利です。学習についてなど疑問があった時はすぐに担任の先生にメールをできるので安心しています」、「学習する場所を選ばなくてよいと思います。スマホやタブレットを使って漢字の書き取りなどができたら良いなと思いました」、などポジティブな意見が多いとしている。

この5月からクアルコムはタブレットも寄付し始めた。年末までに5000名の生徒に配布する計画だ。携帯からスマホに変えた時は学習効果が上がり、生徒の成績向上に有意差が出てきたが、スマホからもっと画面の大きいタブレットに変えると効果はさらに上がると期待されている。タブレットだと文字が大きいので本も読みやすい上に、良いコンテンツがあれば外から買うこともできる。

クアルコムはさらにAR(仮想現実)技術を使った実例も紹介している。例えば、「アヒルが草を食べ、排せつし、排せつ物が池の底にたまりCO2を出す。それを緑の草が吸収する、といった生態系を学習するのに、スマホでアヒルの写真を撮ると、アニメーションでアヒルが登場し、この生態系を表現したアニメ動画が流れる」とアトキンスさんは言う。またスマホでアジア芸術の歴史をアニメで学んだり、屋外環境の写真を撮るとアニメが流れたりするプログラムもある。

こういった学習を通して、クアルコムは、生徒にワイヤレスを体験してもらうことも狙いの一つになっている。こういったスマホやタブレットを生徒に使ってもらうことで、その感想をフィードバック、次の製品開発に生かすこともできる。決して無駄ではない。アトキンスさんによると、本社には9名の人間がWireless reachプロジェクトに専門に携わっており、日本法人にもプロジェクトの専門家がいる。日本では、教育とヘルスケアを実行している。

(2013/06/28)

スーパーコンピュータの補助金1000億円をジャスティファイする方法

(2013年6月18日 22:48)先日、スーパーコンピュータ向けのマイクロプロセッサを開発してきたエンジニアと意見交換した。マイクロプロセッサは今や8コア、16コアの時代となっている。これらを並列に動かすためのソフトウエア作り、ハードウエア設計など技術的な課題は多い。単なる力づくで動かせる訳ではもちろんない。

だからといって、今のスーパーコンの補助金の額1000億円は、経済産業省が一つの国家プロジェクトに費やす予算規模(200~300億円)に比べるとやはりかなり高い。一般的に言って文部科学省の1プロジェクト当たりの補助金は相対的に高い。大失敗した大学発ベンチャープロジェクトの場合では、1プロジェクトに1~2億という途方もない補助金をばら撒いた。米国のベンチャーキャピタルが最初に出す金額の数100万円と比べると、とてつもない税金の無駄であった。

スーパーコンの競争では、昨年11月に富士通の「京」はすでにクレイのタイタン、IBMのセコイアに抜けれ、3位に落ちていた。今年の4月には中国の天河2号にも抜かれ、4位になった。天河2号は33.86 PFLOPS、タイタン17.6 PFLOPS、セコイアは16.32 PFLOPS、そして京は10.5 PFLOPSである。京の下にも米エネルギー省のMiraの10.1 PFLOPS、次がドイツのJuqueenの5 PFLOPSと、スーパーコンの性能だけを争うのであれば、競争は激しい。

スーパーコンの新しい国家プロジェクトは、100 PFLOPSを目指そうというものだ。そのために1000億円の予算を付けようという訳だ。しかし、スーパーコンだけを見た市場はやはり小さい。

ではどうやって、この1000億円をジャスティファイさせるか。スーパーコンで開発された超並列処理プロセッサのハードとソフトの技術、熱設計技術などを生かして、ミニスーパーコンをビジネス用に作ってみたらどうだろうか。スーパーコンと違って安価である。一つの事業部の予算で購入できる金額だ。計算速度だけを見れば確かにスーパーコンよりも遅いだろう。しかし、待ち時間はない。いつでも使える。実行ボタンを押して帰宅すれば翌日、結果が出ている。実質的な計算時間はむしろ速いだろう。

富士通は、ブレードサーバー並みのフォームファクターを持つミニスーパーコンをビジネスとして科学技術計算が必要な現場に売り込むのである。今や金融分野でさえ、ブラック・ショールズの偏微分方程式を使って、金融派生商品、いわゆるデリバティブを予測する時代だ。ここにも使える。しかし、スーパーコンを使うまでもないという分野だ。

限りなくメッシュを切らなければ精度が上がらない気象予報や宇宙シミュレーションなどとは違い、ミニスーパーコンで十分達成可能な応用は少なくない。精度の高い流体力学の計算、自動車の風洞実験シミュレータなど偏微分方程式を活用する科学技術計算には向いている。パソコンでは遅すぎるが、スーパーコンだともったいない、といった用途に向く。市場が広がればSPARC64チップがスーパーコン以外にも売れる可能性も出てくる。スーパーコンプロジェクトをビジネス志向に変えることで、国際的な競争力がついてくる可能性も出てくる。

スーパーコンプロジェクトにビジネス開拓のマーケティング担当者を加えることで、国費の無駄遣いを、利益を生むビジネスへと変えていく。雇用が増え、自律的に会社として経営できるようになれば、生きた税金の使い方の見本にさえなれる。このプロジェクトから起業につなげ、雇用を増やせば税金は国民に還元されたことになる。

経産省の国家プロジェクトについても同じことが言える。プロジェクトが5年とか10年で終われば設備をどこかへ売ってしまい、更地に戻すことが多い。これでは、税金が生かされたのか無駄に終わったのかわからない。しかし、1社でも2社でも起業し雇用を生み出し、税金に頼ることなく自律的にビジネスが回るようにすれば、国民に還元されると見なせる。要は税金に頼らずに自律的にビジネスを回せるような仕組みを作ることを国家プロジェクトに組み込んでいくのである。こういったビジネス視点での国家プロジェクトを考えてはいかがだろうか。

(2013/06/18)