マイクロプロセッサを定義し直すべき時がきた

(2013年6月17日 23:20)マイクロプロセッサを定義し直す時期が来た。IntelやAMDが今月Computex Taipeiで発表したプロセッサは、1チップにさまざまな回路が集積されたアプリケーションプロセッサである。タブレットやウルトラブック、ノートパソコンなどの用途に使えるアプリケーションプロセッサだ。CPU以上の機能が集積されているのである。

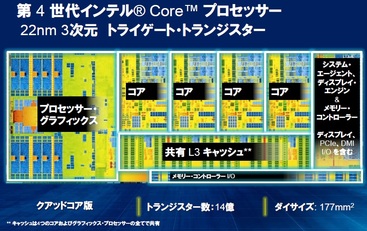

Intelが発表した第4世代のCoreプロセッサチップには、CPUが4個(すなわちクアッドコア)、キャッシュメモリ、GPU(グラフィックスプロセッサ)が20個、さらにビデオプロセッサ、画像処理プロセッサ、システムコントローラ、PCI Express、DMIなどのI/Oインターフェース回路といった、CPUとキャッシュ以外の回路が多数搭載されている。これまでのMPUなら、CPUコアとキャッシュだけだった。せいぜいキャッシュコントローラがあったかもしれない。グラフィックスコアやビデオ/イメージプロセッサなどは集積していなかった。ここまで集積されたプロセッサの機能は、クアルコムやnVidiaなどが市場に出しているアプリケーションプロセッサと同じである。

図1 Intelの第4世代Coreプロセッサ

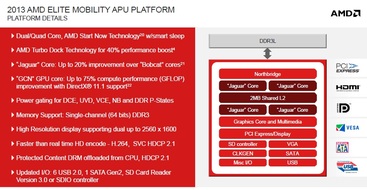

AMDのElite Mobility APUと呼ばれるTemashプロセッサ(タブレットやノートPC向け)も同様に、ジャガーと呼ばれるCPUコア4個に加え、GPUコアやビデオエンコーダ、ディスプレイコントローラ、ノースブリッジ(DDR3メモリと直接インターフェースできる回路)、などを集積している。AMDはAPU、すなわちアプリケーションプロセッサと呼んでいる。

図2 AMDの新プロセッサTemash

これまでIntelもAMDもパソコンやサーバー向けのCPUに特化してきたプロセッサメーカーであり、CPUの性能を上げることに集中してきた。デュアルコア、クアッドコア、さらに共有キャッシュを集積したプロセッサチップであった。MPU(マイクロプロセッサユニット)、CPU(セントラルプロセッサユニット)と呼ぶのにふさわしかった。

最近、米国のアリゾナ州スコッツデールを本拠とする市場調査会社のIC InsightsがMPUメーカーのトップランキングを発表したが、彼らはこの時にMPUを定義し直した。これまでMPU市場という場合、マイクロプロセッサやDSP、マイコン(マイクロコントローラ)を含めていた。WSTS(世界半導体市場統計)でも同様にMPUとマイコン、DSPを「MOSマイクロ」分野と定義し、携帯電話やスマートフォン、タブレットに使われているアプリケーションプロセッサは、「MOSロジック」という範疇に含めていた。

IC Insightsは、MPUの中にアプリケーションプロセッサを含め、これをMPUとして世界のMPUメーカーの売り上げ規模を調査した。5月20日に同社が発表したMPU販売ランキングは、以下のようになった。IntelとAMDはx86アーキテクチャのMPUメーカーであるが、それ以外のメーカーは、全てARMアーキテクチャのプロセッサ企業である。IntelとAMD以外のMPUは全てアプリケーションプロセッサと呼ばれている。

1位:Intel 36,892 M(米ドル)

2位:Qualcomm 5,322

3位:Samsung (+Apple) 4,664

4位:AMD 3,605

5位:Freescale 1,070

6位:nVidia 764

7位:TI 565

8位:ST-Ericsson 540

9位:Broadcom 345

10位:MediaTek 325

6月4日から台湾の台北市で開かれたComputex Taipeiにおいて、IntelとAMDが発表したプロセッサの新製品が実は、上記に示した第4世代のCoreプロセッサであり、Temashである。これらは中身を見る限り、もはやアプリケーションプロセッサそのものである。

ならばMPUを定義し直すべきではないだろうか。マイクロプロセッサとは、演算あるいは制御を司るCPUコア、共有キャッシュまで集積されたプロセッサチップであったが、さらにGPUやビデオプロセッサ、イメージプロセッサ、音声処理プロセッサ、高速インターフェース回路、ディスプレイコントローラなども集積したアプリケーションプロセッサもやはりMPUと呼んでよいのではないだろうか。

これまでWSTSでは、「MOSマイクロ」の定義について、これでいいのだろうかという疑問の声は上がったが、カテゴリを定義し直すことはなかった(ある委員の話)。しかし、事実はAMDが新型プロセッサをアプリケーションプロセッサと呼び、Intelは1chip SoCあるいはモバイルプロセッサと呼ぶようになってきた。すなわち、パソコン陣営までがアプリケーションプロセッサ、モバイルプロセッサと呼ぶのであれば、MPUを再定義し直す意味はあろう。

ちなみに、Intelはこれまでタブレットやスマートフォンに使うプロセッサをモバイルプロセッサと呼び、アプリケーションプロセッサとは呼ばない。かたくなにモバイルプロセッサにこだわる。なぜか。10年以上前に、Intelはアプリケーションプロセッサを開発していた部隊をMarvell Semiconductorとしてスピンオフして外部に出してしまった。このことを、ある元Intel社のエンジニアは「バカな決断をした」といまだに憤慨する。Intel自身も未だにトラウマのように残っているのかもしれない。当時のIntelは携帯電話向けのプロセッサをアプリケーションプロセッサと呼んでいたのである。

(2013/06/17)

米国最後の半導体雑誌SSTが新興オンラインメディアに買収された

(2013年6月13日 21:58)半導体技術の米国最後の雑誌であったSolid State Technologyが身売りすることになった。通称SSTは、3~4年前に休刊になったSemiconductor Internationalの良きライバルとして米国の半導体産業と共に歩んできた。

ライバル誌だったSemiconductor International

ただ、今回の買収劇は急すぎて、いったいどうなっているのかまだはっきりしない。確かなことは、SSTの編集長であるPete Singer氏も一緒にExtension Mediaに行ってしまったことだ。SSTのホームページを見ると、また従来のPennwellから発行されていることになっている。たった今、Peteにメールで問い合わせたところなので、いずれ明らかになるだろう。

買収したExtension Mediaは、CMPとMiller Freemanという古い出版社にいた人たちが設立した新興出版社である。半導体チップ設計、組み込みシステム、ソフトウエア、IPなど、いわゆるエレクトロニクス・半導体・ITを主とする出版社だ。ここが発行しているChip Designは独立性の高いメディアだが、たくさんのカスタムパブリッシングで稼いでいる出版社でもある。

日本でもB2Bメディアの雄であった日経BP社の勢いが以前ほどではなくなった。昔のような完全独立の出版社はもはやB2Bメディアでは成り立たないのかもしれない。特に紙媒体は数年前から次々と休刊していった。私がリードで立ち上げたSemiconductor International日本版、日経マグロウヒルで立ち上げた日経マイクロデバイス、Nikkei Electronics Asia(英文媒体)は休刊した。工業調査会の電子材料、日刊工業新聞の電子技術、EDN Japan、EE Times Japanなどの紙媒体も次々と姿を消した。

今生き残っている紙媒体も青息吐息状態だと聞く。IT Mediaが健闘しているとはいえ、オンラインも含めた出版社が快走しているという話は聞かない。半導体関係では今は電子ジャーナルと半導体産業新聞しか紙媒体は残っていない。いずれも快調という訳ではない。何とか生き残っているという状態だ。

ではインターネット媒体は快調か。残念ながら昔と同じビジネスモデルでは難しい。単なるバナー広告だけのビジネスモデルや有料のB2Bメディアを運営することはかなりしんどくなっている。インターネットのコンテンツの多くが無料で読めるということとも相まって、有料にするととたんに読者がぐっと減る。米国のNew York Timesでさえも、有料にしたり無料にしたり、試行錯誤を重ねている。

一般メディアと同様、専門メディアでも、編集の独立性は担保されていなければメディアとしての価値を生まないことに変わりはない。このため、独立性を確保しながら、いかにして収益を上げるか、が大きな課題となっている。

Extension Media の試みは、新しいB2Bメディアのビジネスモデルなのかもしれない。彼らは、独立性のある中立メディアを発行しながら、カスタムパブリッシングメディアもたくさん持っている。すなわち、収益はカスタムパブリッシングで得て、媒体コンテンツの持つ価値は中立メディアで生む、という仕掛けなのかもしれない。もちろん、彼らが本当に成功しているのかどうかはまだわからない。しかし、従来とは違ったビジネスモデルで収益を稼いでいることは間違いない。

Extension Mediaが発行しているChip DesignのJohn Byler編集長もまた知り合いであるし、Chip Design とコラボしているSemiconductor Design & ManufacturingのEd Sperling編集長も友達だ。新しいB2Bメディアビジネスはどうあるべきなのか、10月にまたシリコンバレーに行くので、詳しく聞いてみようと思う。

(2013/06/13)

優秀な学生を簡単に見つける方法

(2013年6月 6日 21:34)先月、とても優秀な学生(大学院生)が大勢いる場に出くわした。北九州市で開催された電子情報通信学会集積回路専門委員会主催の「LSIとシステムのワークショップ」において日本の半導体産業を議論する場に来ていた学生たちだ。

今回のテーマは、従来の研究開発の技術テーマとは違い、日本の半導体産業を強くするためのアイデアをさまざまな見地から議論するものであった。回路や半導体を実際に研究していない私がお話しさせていただいたテーマは「世界市場奪還を睨んだVLSI研究開発戦略」であった。ここでは世界の勝ち組がどのようにして成功したか、これまで世界のさまざまな企業の技術やビジネス戦略を取材してきたことから見えてくる世界をお話しした。他には、東京大学の藤本隆宏教授がモノづくりに対するご意見や、一橋大学でイノベーション研究センター長をされている延岡健太郎教授が半導体産業を見る立場から講演された。

ポスターセッションでは大学の発表が多い。学生たちが自分の研究を大きな紙(ポスター)に描き、講演会場外のホールで紹介するのであるが、自分の研究のイントロを数百名の聴衆の前で1分間だけ発表した。この発表が優秀な学生を見つけるのに絶好の機会となっている。

この1分間のプレゼンを見ていると素晴らしい学生たちが実に多い。ここには人事権を持たない研究開発マネージャーがシンポジウム参加者として来ている。これは実にもったいない。大手企業はこういった学生に目星を付けておけば、優秀な学生を好きなだけ採用できる。こういった機会に優秀な学生を探している企業の人事権を持つマネージャーが来て、目星を付けた学生とじっくり話をすればよいではないか。

米国では1980年代からそういったリクルーティング活動を行っていた。半導体のオリンピックと言われるISSCC(国際固体回路会議)やIEDM(国際電子デバイス会議)に行くと、リクルーティングしている光景をよく目にした。素晴らしい講演をした学生が発表を終えると、企業の研究開発部長はスタスタと近づき、「今晩、一緒に食事をしないか?」、「明日のランチはどうですか?」と誘っている。一緒に飯を食いながら1時間も話をすれば、学生の研究状況、生活状況、家族状況、将来の希望など企業が知りたいことはほぼ把握できる。学生も企業がどのような研究に力を入れているのかがわかる。

こういった採用活動が派手になり国際会議で目に余るようになり、IEDMやISSCCでは「アカデミックなコンファレンスだからリクルーティング活動を自粛するように」という張り紙を見かけるようになった。しかし、それでも「後で一緒に食事しよう」と誘っている企業人は後を絶たなかった。コンファレンスの主催者側が自粛を呼びかけても事実上、採用活動は行われていた。

ところが、日本ではこういった活動をいまだにほとんど見かけない。一つの理由は、大企業の人事権は「人事部」が握っているからだ。人事部などではセクショナリズムが強く、実際の現場の長に採用権を持たせていない企業が多い。こういった話をある外資系企業の方にお話ししたら、そのようなシンポジウムにぜひ行きたい、紹介してほしいと言われた。優秀な人材の採用はいつも悩みの種だからである。企業が中途採用などで一人採用するのにかかる経費は200~300万円にも及ぶ。

こういった企業の採用活動は、学生側にとってもメリットが大きい。就職活動に注力しなくて済み、自分の研究に没頭できるからだ。

今のところ、エレクトロニクスの世界で、学生に1分間のプレゼンの機会を与えているシンポジウムは、この電子情報通信学会の「LSIとシステムのワークショップ」と、STARC(半導体理工学研究センター)主催の「STARCシンポジウム」の2件しか知らない。しかし、この2件とも学生に1分間のプレゼンの機会を与え、さらにポスターセッションを設けている。ポスターセッションで学生と会話することもできるが、競争会社も来ているだろうから、やはり場所を変えてじっくり話を聞けばよい。

「LSIとシステムのワークショップ」運営委員会のメンバーやSTARCとこの話をしてみたところ、どちらもこの提案に賛同している。問題は、このコンファレンスに来られる研究開発部門の責任者に人事権がないことだ。彼らが採用を決める裁量を企業側が与えられるだろうか。優秀な学生を採用するためにも企業の変革が迫られている。

(2013/06/06)

ルネサスにファウンドリ事業参入のチャンス

(2013年5月21日 23:43)今日、EIDEC(EUVL基盤開発センター)シンポジウムに出席して、夜のパーティで何人かと議論した。製造が得意な日本において、半導体製造を請け負うビジネス、ファウンドリ企業が1社もないことは産業構造としていびつではないかと。

EIDECシンポジウムで挨拶を述べる渡辺久恒社長

日本には、ファウンドリ事業を行うのに必要なインフラストラクチャーが揃っている。2012年の世界の半導体市場の売り上げは前年度比2.9%減とマイナス成長だったが、ファウンドリビジネスは何と同20%増のプラス成長している。この成長市場を日本はみすみす逃しているのだ。

半導体の製造を請け負うといっても、製造プロセス技術者や営業担当者だけでできるものではない。ファウンドリ事業では、設計の知識やツール、IPコア(半導体回路上の一部の価値ある回路)も揃えていなければならない。営業担当者は半導体設計の知識が欠かせない。ファブレス顧客の要求レベルを理解しなければならないからである。

半導体LSIの設計は、一言でいえば、RTL(register transfer level)と呼ばれる論理設計を行い、そのプログラミングの検証やタイミングの検証を行った後、論理合成、ネットリストという回路段階での論理の接続情報を決める。その検証も済ませたら、回路のレイアウトと配置配線を行い、LSIの回路パターンを作成する。そのLSIがタイミング通りに動くかどうかの検証を行い、仕様を満たさなければ時には最初のRTLまで変えなければならないことになる。最終的にOKになって初めてGDS-IIというフォーマットにすると回路パターンのマスクに変換することができる。

ファブレスの顧客からいただく設計情報は、どの段階でも受けられるようにしておく必要がある。半導体設計独特の言語であるHDLでプログラミングまでできる顧客、GDS-IIのマスクデータをくれる顧客、あるいはネットリストまでもらう顧客など、どのような顧客にも対応しなければビジネスチャンスを失う。だから設計の専門家や設計ツールが営業に必要なのである。

幸い、日本の半導体メーカーはIDM(統合型半導体デバイスメーカー)と呼ばれ、設計から製造まで手掛けてきた。半導体設計という特殊な言語でのプログラミングや論理合成など独特の世界でのスキルは高いが、どのような半導体を設計すべきか、という企画力が米国企業に比べると弱い。

ところが、多くの半導体メーカーはファブライトと称して製造を縮小している。多くの半導体メーカーがファブライトにシフトするのは製造に投資資金がかかることを嫌っているためだ。日本は得意な製造を縮小し、半導体設計という特殊な「デザインハウス」のスキルはあるものの、世界のファブレスと競合できる企画力はない。世界のファブレスはシステムのアルゴリズム開発や、ソフトウエアの開発にお金も人間も強化している。ファブレスやファブライトでは世界と戦って勝てないのである。しかもデザインハウスの能力だけならインドの設計能力、スキルの方がコスト・パフォーマンスで上である。

では日本が勝てる道は何か。それがファウンドリビジネスである。優秀なプロセスエンジニアがおり、優秀なデザインスキルを持ったエンジニアがいる。例えばルネサスエレクトロニクスには、最先端の工場が二つある。茨城県の那珂工場と、山形県の鶴岡工場だ。しかし、IDMとしてビジネスを行い、月産100万個以上の注文ではないと受けない、というような体質だからラインは埋まらない。製造だけを請け負ってラインを埋めればよいのである。このうちの鶴岡工場を外国企業に売却しようとしているが、虎の子の工場を売ってしまったら、ルネサスは何で稼げるのか?その道筋は描けていない。

他社から注文を採ってラインを埋めようとなぜ考えないのだろうか。世界では、同じIDMのインテルとサムスンが、巨大工場を作ったもののラインが今後埋まらなくなることに対して、ファウンドリビジネスを始めている。工場資産を生かしラインを埋め、利益を出そうとしている。ルネサスも今からでも遅くはない。ファウンドリビジネスも事業の柱の一つとしてやっていけば、世界と再び競合できる。ルネサスにはデザインスキルを持ったエンジニアが大勢いる。

要は最先端ラインに巨額の投資をしたくないと逃げているためにいつまでも成長戦略が描けなかった。投資先の資金調達に頭を下げて回り、投資資金を確保すればよい。このためには世界中から資金を調達するくらいのバイタリティが経営者には欲しい。可能性は、アラブ系オイルマネーもあるし、ファンドも利用する。顧客からも調達する。専用ラインを作って資金を前金としていただく。ありとあらゆる資金調達に努力を惜しまずにやっていけばよいのである。幸い、日立、NEC、三菱の出資比率が低下したことから親会社も口出しにくくなっただろう。さらに資金を強化し強い財政基盤を作れば、独自の経営ができる。

顧客開拓の設計エンジニアは、世界中のIPコアに目を光らせ、ルネサスにとって有効なIP企業からライセンスを買取ったり、ベンチャー企業そのものを買収したり、ルネサスの成長に貢献できる。これまでのマイナス志向からプラス志向へと積極的に打って出れば世界攻略さえできる。

成功した暁には、産業革新機構から株を買い戻し、一般市場に放出すれば、資金調達はさらに容易になる。

(2013/05/21)

インテルは携帯端末時代をどう生きて行くのだろうか

(2013年5月19日 22:11)パソコン産業に陰りが見えてきた。タブレットやスマートフォンに市場が奪われるというレポートさえ出てきている。旧アイサプライ(現IHSグローバルジャパン)の調査では、タブレットがPCを食うと予想している。パソコンを中心にマイクロプロセッサを開発してきたインテルは今後どうなるか。

パソコン用プロセッサに特化

インテルは1980年代中ごろに、マイクロプロセッサ事業に注力すると決めて以来、常に成長路線を歩んできた。マイクロプロセッサの性能向上に力を注ぎ、32ビットの386、486、そしてPentiumにたどりつき、不動の地位を築いてきた。1995年はマイクロソフトのWindows 95が発表された年であり、パソコンはMS-DOSからWindowsへとGUIを使った本格的なパソコンへと変わってきた。それまでGUIはアップルのマッキントッシュパソコンの牙城であった。Windows時代になりマイクロソフトとインテルのチップを合わせて、ウインテルと呼ばれる時代もあった。

インテルがたどってきた道はパソコンの性能を上げることであった。プロセッサの性能が上がるとWindowsの機能も増やし、さらにプロセッサの性能を上げるといったサイクルを繰り返してきた。x86互換機メーカーとしてAMDも健闘していたのの、入出力にPCIバスを提唱し、インテルはその地位を不動のものにした。インテルが長い間採ってきた戦略は性能向上だった。

2005年前後から、クロック周波数をGHzまで上げたが、性能一辺倒ではチップの発熱を許容できなくなり、消費電力を下げる設計も導入せざるを得なくなった。マルチコアは性能を維持しながら消費電力を下げる技術となった。CMOS回路ではクロック周波数に対して性能はほぼリニアに上がるが、消費電力は2乗で増加する。このため、クロック周波数をむしろ下げ、マルチコアで動かすことで、性能を維持しながら消費電力を下げる、あるいは性能を上げながら消費電力を維持する、といったことが可能になった。

低消費電力に特化したARM

一方、英国のベンチャーAdvanced RISC Machines社(現在のARM社)はファブレスのCPUメーカーになりたかったが、資金不足から32ビットプロセッサ回路をIPコアとしてライセンス販売するというビジネスモデルを考案した。1990年代の前半は鳴かず飛ばずであった。彼らの戦略は、性能はそこそこでも消費電力を徹底的に下げることであった。ハード的にもソフト的にも消費電力を下げるための工夫を凝らした。最初から、インテルとは全く違うアプローチであった。

ARMが多く使われた携帯電話は、単なる通話から、カメラやショートメッセージ機能、アドレスメモリ機能などを搭載するようになり、プロセッサで制御することが王道となった。これによりARMのプロセッサコアが搭載されていく。第3世代の携帯電話となると、ARMコアの搭載はますます進んでいく。ARMは低消費電力を維持させながら性能を上げて行く方向に進んできた。通話主体のフィーチャーフォンからコンピューティング主体のスマートフォンへと変わるにつれ、ARMコアは単なる制御機能だけではなく、演算機能も織り込むようになってきた。これにより性能は高くなり、マルチコアも増えてきた。ARMコア搭載の半導体チップは150億個にも及ぶという。

組み込み系に注力

インテルはパソコン時代の先を読み、組み込み向けのAtomプロセッサを2008年に発表したが、消費電力がARMプロセッサよりも高く、携帯機器市場に採用されるまでには至らなかった。その後、設計変更をし、インテルはマルチコアのAtomプロセサベースのSoCとして、今年、Silvermontと名付けられた携帯機器市場向けのAtomベースのアプリケーションプロセッサを発表している(参考資料1)。これはスマホやタブレット狙いのインテル初のアプリケーションプロセッサ(同社はSoC=System on Chipと呼ぶ)となる。

ここ数年インテルの動きを見ていると、2009年のDAC(Design Automation Conference)では、ワイヤレス給電をデモしたり、2011年にはインフィニオンテクノロジーズの通信部門を買取ったり、脱PCに向けた動きが活発だ。もちろん、製品発表では相変わらずパソコン向けのCore 3、Core 7といった高性能プロセッサを発表している。2012年のInternational CESではスマホ用のリファレンスデザインを発表しており、インテルがスマホを作れる実力を見せた。レノボとモトローラのスマホにインテルのチップが採用された。

ところが、インテルの売り上げに陰りが見えてきた。2011年はインフィニオンの買収により、24%増の496億9700万ドルを計上したが、2012年は1%減の491億1400万ドルとなった。2000年代の後半からインテルは、2位サムスンに対して追いつかれつつあったが、2011年には引き離した。しかし、再びサムスンにその差を詰められた。

インテルの強みは何と言ってもパソコン用途だったが、そのパソコンがタブレットやタブレットミニなどに食われつつある。米市場調査会社のIDCによると、PCは2年連続マイナス成長、2017年でも世界全体でわずかしか伸びない。2012年の3億5000万台が、13年には3億4500万台に減少するが、17年には3億8000万台と増えると見込んでいる。しかし、17年の数字は願望も含んでおり、パソコンの下降トレンドとして、急速に落ちて行く可能性もありうる。

表 パソコンの将来予測 出典:IDC

|

PC Shipments by Region and Form Factor,

2012-2017 (Shipments in millions) |

||||||

|

Form Factor |

2012 |

2013* |

2017* |

|||

|

Worldwide |

Desktop PC |

148.4 |

142.1 |

141 |

||

|

Worldwide |

Portable PC |

202 |

203.8 |

241 |

||

|

Worldwide |

Total PC |

350.4 |

345.8 |

382 |

||

スマホとタブレットの境界薄れる

携帯端末では、スマホとタブレットの違いは徐々に薄れつつある。今年のInternational CESでは、ファブレット(Phablet)というジャンルまで現れた。これは5~7インチのスマホ(あるいはタブレット)を指す。4インチ前後のスマホ、ファブレット、8~9インチのタブレットミニ、10インチ前後のタブレット、とこれらのデバイスはシームレスにつながった。

スマホのこれまでタブレットではアップルのプロセッサが強く、スマホではクアルコムのプロセッサがトップだった。さらに、アップル、サムスン、メディアテック、ブロードコムなどが上位を占める。タブレットではアップル、サムスン、nVidiaなどが有力であり、インテルはいずれにも影はない。

これらの市場にインテルがAtomコアを集積したアプリケーションプロセッサ(同社はモバイルプロセッサと呼ぶ)を今年のクリスマス商戦に合わせたタイミングで市場に出してくる。果たして、インテルは市場に食い込めるだろうか。

インテルはいける、という見方はできる。インテルは設計だけではなくプロセス技術も持っており、「22nm時代ではTSMCやグローバルファウンドリーズなどのファウンドリメーカーよりも進んでいる」(アルテラ社副社長のVince Hu氏)という声もある。22nmプロセスノードではインテルはトライゲートMOSトランジスタ技術をすでに28nm時代から確立してきた。この技術は、電流が表面だけではなく両側面の3面にも流れるという構造を持ち、電流容量を稼げることに加え、側面とでのリーク電流(正確にはサブスレショルド電流)が少ないという特長を持つため、22nmプロセスでは欠かせなくなると見られている。この技術を使うことで、高性能・低消費電力という特性が他社のプロセッサよりも優れていると考えられる。

しかし、インテルは携帯端末市場では負ける、という見方もできる。というのは、同社はかつてアプリケーションプロセッサを開発しておきながら、その部門を1995年にスピンオフさせてしまったからだ。これがマーベル(Marvell Technology)というファブレス企業である。インテルが携帯端末用のプロセッサをモバイルプロセッサと呼ぶのは、アプリケーションプロセッサ部門をスピンオフして外へ出してしまったからだ。マーベルのアプリケーションプロセッサはARMのCPUコアを使った低消費電力のチップである。

インテルがアプリケーションプロセッサ部門を、もし今でも持っていたら、携帯端末への進出はもっとスムーズにでき、しかもすでに地歩を築いていたに違いない。Atomプロセッサの開発に取り組む必要もなかったのである。リソースを無駄に使ったといえる。

インテルが今後、携帯端末市場でどのような実績を残すだろうか。おそらく性能・消費電力とのバランスや、採用する携帯端末メーカーの設計や技術、その端末を消費者が受け入れるかどうか、などの要素が決める。インテルのプロセッサだけでは予測はできない。

(2013/05/19)

参考資料

1. Silvermont is Latest Intel Atom Processor for Mobile Market (SourceTech411)

1000億円という途方もないスーパーコン補助金(続)

(2013年5月12日 20:16)5月10日にアップした記事でさまざまなご意見をいただいた。私の舌ったらずの表現で誤解を生んだ所もあると思う。できるだけクリアにしていきたいと思う。

最大の問いかけは、なぜ100億円ではなく1000億円なのか、という点だ。京では、8CPUコアのSPARC64を基本ユニットにした構成だと思うが、まず市販のインテルやAMDのプロセッサではなぜまずいのか、マルチコアGPU(グラフィックスプロセッサ)も市販ではなぜまずいのか、ボトルネックはどこにあるのか、といった基本的な問いかけから始まっている。

引き合いに出したクレイの研究開発費64億円とは比べられないというご意見があったが、いくらなら妥当なのだろうか。誰もが納得のいく金額であればもちろん、問題はない。ただ、一般論として、お金はたくさんかければよいというものではない。補助金をやりすぎるとそれを充てにするビジネス体質が出来てしまい、国際競争力が弱まってしまうという問題もある。限られた予算で安く設計・製造するために知恵を絞ることこそ、国際競争力を高める。少なくとも成功した米国企業はそのようにしている。

スティーブ・ジョブズ氏は、かつてアップルを追われてNEXT Computer社を設立した時に設計・製造した高性能コンピュータは全く売れなかった。1990年前後の話だが、価格が1台100万円以上もしたからだ。彼は、この失敗を教訓として生かし、アップルに戻されたあとに、iMacという低価格なコンピュータを世に出した。スケルトンという斬新なデザインにこだわると同時に、ユーザーが購入できる10数万円という手ごろな価格の製品に仕上げた。この製品は爆発的に売れた。その後のiPodやiPhone、iPadも手ごろな価格にこだわり続けた。その上で、斬新なデザイン、あるいはあっと驚くようなGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)やビジネスモデルを生み出した。

手頃な価格というテーマは彼のNEXT時代の失敗から来ている。世界市場で売れるスーパーコンピュータ製品を作ろうとするなら、可能な限り少ない予算で高性能のコンピュータを設計する能力が求められている。これを世界のスーパーコン企業が争っている。

開発に必要な予算が少なすぎる場合には、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授のように寄付を呼び掛けたり、企業とのコラボで資金を提供してもらったり、資金調達にも努力すればよい。世界に通用する企業、インテルやクアルコム、ARMといった半導体メーカーからエリクソン、シスコといった通信機メーカーに至るまで、無駄なお金は極力減らしている。

シスコシステムズの社長(CEO)が海外出張するのにエコノミークラスを利用する話は有名だ。日本とアメリカを飛ぶ間のわずか10時間程度の間に数十万円ものお金を使うことは有効利用といえるだろうか。例えば、飛行機代をエコノミー、ホテル代を1~2万円アップして1週間滞在してもこの方がコストは安く済む。加えて、ブランドのあるホテルだと顧客を呼んで商談に使える。さらにコーポレートディスカウントを適用してもらうように交渉すれば安く済む。

要は、限られた予算をいかに有効に使うかという問題である。これまで経済産業省の一つのプロジェクトで1000億円という高額のお金が使われたという記憶はない。1000億円は、いわば途方もなく高い金額レベルなのである。

(2013/05/12)

メイドインジャパンに一条の光

(2013年5月12日 09:35)昨夜、NHKの「メイドインジャパン」を見て、ようやく日本の電機産業が世界を見据えたまともな動きをするようになってきたと感じた。その内容は、京都の中小企業(試作バレー)と大企業とのコラボ、パナソニックの小さな組織への改革、流れ作業の専門家ではなく全体を見渡せる人材を育成するための組織、京セラのアメーバ経営、海外への売り込みなどの事例集だ。

日本には優れたサプライチェーンがある。京都の中小企業の集まりのことは知らなかったが、東京大田区、東大阪などにモノづくりの基本となるサポーティングインダストリがある。例えば研究所や大学の研究室が、特殊加工の部品を作ってほしいと依頼すればたちどころに作ってくれる。こういった優れたサポーティングインダストリを持つ国は日本にしかない。米国や台湾のエレクトロニクス業界人からこう言われた。実際、アジアや欧米を回るとその通りだと実感する。

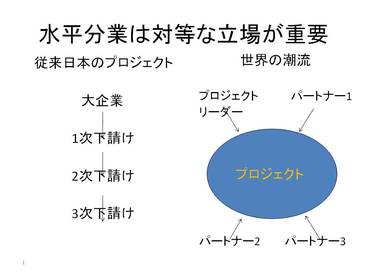

京都の組織は、大企業(ローム)とのコラボで新しい小型燃料電池を作ろうという試みだった。コラボレーションは世界では当たり前。日本の下請けとは全く違う。対等な立場で互いに互いの強さを認め合い、協力してプロジェクトを進める。これまでの下請け構造では、大企業→1次下請け→2次下請け→3次下請け、というような縦構造であったために、変化に弱く、短いT2M(time to market)を要求される製品では世界に歯が立たなかった。コラボでは相手を尊敬し合うことが大前提。上から目線という差別意識を解消することはコラボを成功させる上で欠かせない。

世界で成功している企業は、コラボの活用が実にうまい。32ビットマイクロプロセッサのIPと呼ばれる半導体上のプロセッサ回路のみをライセンス提供しているARMという英国企業は、設計するためのソフトウエアツールの企業、ソフトウエアそのものを開発する企業、そのIPを使う半導体企業、半導体を使うシステム企業、設計した半導体を製造してくれる企業、プロセッサ回路を半導体チップに組み込んで設計データ(マスクデータ)に組み込んでくれるデザインハウス、など実にさまざまな企業とコラボしている。自分は低消費電力で高性能なプロセッサIPを作ることに専念する。それも将来のプロセッサの姿(ロードマップ)も提示する。

日本はサプライチェーンからマーケットまでそこそこ揃っている珍しい国だ、と長い間米国IBMにいて現在台湾企業の社長になっている人から言われた。だからグローバル化する必要がなかった。今でもグローバル化に弱い。しかし、日本の市場は人口の減少と共に小さくなっていく一方である。企業はグローバルにも製品を売っていかなければ成長できない。このままでは「ガラパゴス」になりかねない。だからこそ、オールジャパンではなく、世界の知恵も集めて世界一コストパフォーマンスに優れた製品やサービス、品質を提供していくことが日本の産業が成長していくカギとなろう。

そのために顧客の要望を聞き、それを汲み取る力を持ち、それを工場のエンジニアに正確に伝えることが必要になってくる。これまで販売は代理店に任せ、顧客の声をじかに聞いていなかった大企業が実は多い。顧客のニーズを汲み取らなかったために売れない製品が多く、世界の企業に負けたところが多い。この反省に立ち、パナソニックは本社機能(アドミニ)を小さくし、現場(事業部)をいくつかまとめて重複製品を作らないようにするカンパニー制度を導入した。そして、製造の上流から下流、そしてシステムまで全体がわかる人材の育成に力を注いだという。

パナソニックの新組織も世界のエレクトロニクスメーカーがやっている手法に近い。予算権限を分散し、事業部がベンチャーのように機能する組織である。かつて、世界のパソコンメーカーであるエイサーのスタン・シー会長に、なぜディシジョンが早いのか、聞いたことがある。10年以上前のことだが当時もエイサーはすでに1万人以上の規模の会社になっていた。答えは「自分は経営に直接タッチせず、全て予算権限も含め分社した子会社に任せているから」と答えた。エイサーラボやASUS、BenQなどの子会社がそれぞれの責任の元に経営しているから日常的な経営に口を出さないのである。日本の古い大企業はとかく自分の元に起きたがり、経営権限を委譲しないことが多かった。事業部制といっても予算権限が1000万円程度しかなければ何も自分で決められない。このためディシジョンに時間がかかっていた。

加えて、最近取材したドイツのインフィニオンでは、シニアエンジニアというべき40代後半から50代の人物が顧客の元に行き、要求を直接聞いてくる。リニアテクノロジー社でも同様だった。彼らは、将来の製品やサービスについて顧客と徹底的に議論し、次の製品をイメージしていく。専門しか知らないエンジニアではこの仕事は務まらない。技術は言うまでもなく、それを使うシステムや新しい市場、アナログもデジタルもソフトウエアも熟知している。だから2~3年後に顧客が望む製品やサービスの仕様を把握することができるのである。この役割をインフィニオンの技術者は「(技術の)トランスレータ」と呼んである。顧客の要望を工場のエンジニアに正確に伝えるからだ。こういった組織がこれまで日本にはなかったが、パナソニックの新社長は、システム全体を見渡せる人間がようやく育ってきた、と表現した。

NHKのその番組は最後に、水耕栽培の野菜工場を中東に売り込むという話を紹介しているが、ここで多く企業とのコラボレーション(エコシステム)を生かす。野菜工場を作った中小企業、中東に強い日揮、野菜工場をIT/エレクトロニクスで管理し品質を確保する日立製作所など、が集まって一つのプロジェクトに協力する。次は、世界の企業とのコラボを図ることで世界一の製品やサービスを売っていくことにつながるだろう。

(2013/05/12)

世界と比べて常識はずれな1000億円という高額のスーパーコン補助金

(2013年5月10日 00:43)スーパーコンピュータに1000億円を国の補助金として出すというニュースを見て、常識外れの金額だと思った。国内におけるスーパーコン市場は富士通のその売上1000億円しかない。世界的にも100億ドル(約1兆円)しかない小さな市場である。ここに税金で1000億円をつぎ込むのである。

さらに、世界のスーパーコンメーカーを見ると、スーパーコンを製造している富士通よりも小さなクレイやSGIなどが生き残っている。彼らは市販のCPUを超並列動作させ、CPU同士をつなぐ高速バスやインターコネクトを太くして高速化を図っている。CPUを自社開発しない。IntelやAMDのCPUプロセッサを購入している。いわば、コストを有効に使おうという訳だ。

クレイの2012年の年次報告書を見ると、売り上げは4億2100万ドル(約421億円)、研究開発費は6400万ドル(64億円)、販売管理費も含めた全コストを除くと利益は2900万ドル程度しかないが、インターコネクトハードウエア開発プログラム収入として1億3900万ドルが計上されている。これがいわば補助金だろう。すなわち、軍関係からの補助金が139億円程度と見積もることができる。

クレイはこの程度の補助金で赤字を出さない経営をしている。研究開発費は64億円しか使わない。これで世界一のスーパーコンを開発するのである。コストを無駄に使わないようにするため、CPUには市販の製品を使い、速度のボトルネックになっているインターコネクト部分だけに技術を集中している。もちろん、超並列で動作させるために、マルチスレッド技術や、スケジューリング技術を駆使し、キャッシュコヒーレンシなどの技術を加味してレイテンシを短くする。実質的な速度を上げる努力をする。

これに対して、日本は世界一を目指すために1000億円もの大量の補助金を国家が出す、という訳だ。しかも研究開発費がこれだけの資金になるのなら、税金の有効利用とはほど遠い。何でも自社開発しようというスタンスは、競争力からはほど遠いのである。競争力は性能の高い製品を安く作ることによって付く。お金をかけりゃ、いいというものではない。

国は、この1000億円という要請を十分に吟味したのだろうか。スーパーコンで何ができる、という話はテレビでなされているが、それは何も今さら、という応用(いわゆる出口)を示しただけにしかならない。

そもそもスーパーコンピュータは科学技術計算に昔から使ってきた。解析的に解けない問題を偏微分方程式で数値解を求めて解く訳だが、時間や変量を細かく刻めば刻むほど精度は高まるが、計算時間がかかる。天気予報では地球上の3次元地点を細かく刻むほど予報の確度は高まる。パソコンでは時間がかかるからスーパーコンで計算しようという訳だが、独自のOSで動かしている以上、限られた人間しかスーパーコンを触れない。計算プログラムの前処理や後処理が必要なこともあり、今でも本当に早く計算できるのだろうか。クルマの衝突実験は今ではパソコンでシミュレーションしている。スーパーコンでなくても十分な性能を出せる。

かつては、ダウンサイジングの流れで、スーパーコンよりも安くて性能の劣るミニスーパーコンの方が、実質的には速かった。待ち時間がないからだ。この話は、市販のプロセッサの性能が自社開発していたゲートアレイロジックの性能よりも向上し始めた1980年代終わり頃から出ていたことは、「スーパーコンピュータの市場はなぜ小さいか」ですでに述べた。

日本の産業が世界と競争力を持って、戦えるようにすることが国の役割ではないか。ひたすらたくさんの補助金を出して無駄な開発を許すことによって、却って競争力を弱めてきたことは90年代から今日までの歴史が証明してきたことではないか。スーパーコンの補助金として1000億円が妥当だと判断した科学者、文科省をはじめとする霞が関は、その根拠を国民の前に示すべきではないだろうか。

(2013/05/10)

ニッポンをますますダメにするオールジャパンの発想

(2013年5月 1日 00:39)4月25日の日本経済新聞の1面に「次世代TVで21社連合、20年本放送へ技術確立」という記事を見て、こういったプロジェクトを立ち上げるという発想は20年以上遅れた意識だな、と思った。むしろこれでは絶対、世界には勝てないと確信している。なぜか。

理由は簡単である。パートナーを70億人の市場と組むか、わずか1億人の市場と組むかだけの違いである。地球全体の人口70億人の市場には日本の70倍、可能性を秘めた人たちがいる。わずか1億人の市場でチームを組むのとは訳が違う。日本の企業や研究所、政府機関だけを集めてもたがが知れている。まるで、黒船が来ているのに、日本にある武器だけで対抗しようとしていた江戸時代のやり方をほうふつとさせる。世界には、考えられないアイデアやスキルを持った人たちがたくさんいる。こんな当たり前のことを忘れているのではないか。

もちろん、日本には優れた技術やサービスがあることも世界では知られている。米国にしろ、英国やドイツ、フランスにしろ、台湾にしろ、どの地域の企業も自国だけで閉じこもっていては生きていけないことを十二分に知っている。だからこそ日本の企業と協力しようとして日本にやってくる。にもかかわらず日本だけで固まってしまうと、相手はどのように思うだろうか。疎外された気持ちになろう。日本企業とは組めないのかとも考える。

サプライチェーンからマーケットまでグローバルな企業とのパートナーシップを組むことはモノやサービスを外国にも売りやすい、資材は調達しやすい。3年前にプリンテッドエレクトロニクスで英国を取材した時、設計が得意な英国企業は、製造の得意な日本やドイツなどと組みたがった。また安く作るための量産工場は台湾が名人だから台湾と組む。アセンブリするだけの工場は中国と組む。それぞれの国に得意不得意があり、それを生かしたものづくりのエコシステムを構築しようとしていた。

世界の企業を取材していると、日本だけがまとまって何かを行うというプロジェクトは20~30年前のやり方である。今や自国だけで何かまとまってやろうとしている国は中国政府くらいしかない。その中国でも、企業は独自にグローバル化を図っている。例えば、広東省に本社を構える通信機器の華為技術は、携帯電話では世界的に有名で、現在スマホでトップを行くサムスンが最も警戒する企業の一つだ。ところが華為(ファーウェイ)は中国国内での携帯電話の市場シェアはトップ5位にも入らない。中国ではやはりサムスンがトップだと中国人記者が言っていた。ZTEも同様だ。中国国内ではさっぱり売れていないが海外ではぐんぐん携帯電話・スマホの売り上げを伸ばしている。

さらに今回のプロジェクトは4Kテレビという高精細のテレビに関する規格である。現状のHD規格よりももっときれいに見えるテレビである。一度この映像を見た人は必ずきれいな方へ流れるという意見を持つ。一方で、今のテレビ画面の品質で十分、という声もある。今のテレビよりもさらに高精細にして見るという要求は実はさらなる大型画面化にある。すなわち、70インチや80インチといった大画面でこそ4K/8Kの魅力がある。しかし、これだけの大型画面のテレビが必要な人はどれだけたくさんいるだろうか。逆に言えば、今よりももっと大画面が欲しいと思う人がいるとして、その人は今は高精細ではないから欲しくない、と考えているのだろうか。

どう考えても市場が拡大しそうにない分野で官民21社も集まってオールジャパンの組合を作るという発想そのものがマーケットを全く見ていないともいえる。

さらに言えば、日本の企業だけで規格を作り世界標準にしてしまおう、という考えも古い。従来のアナログテレビの世界は、NTSCとPALという二つの規格がほぼ世界を占めていた。デジタルでは米国はATSC方式、欧州はDVB-T、日本がISDB-T、中国はDMB-Tとなっており、各地でばらばらである。4K/8Kになっても同様に勝手な規格になるだろう。というのはテレビの規格は各地の政府が口出しするからだ。

これまで政府も企業も標準化規格を作る場合、日本で作りそれをIECやISOなどに申請して各国の合意を得ようとしてきた。しかし、これで受け入れられたことは極めて少ない。重要な規格であればあるほど各国政府の思惑が絡んでくるからだ。日本の提案する規格を欧州、米国などの国が受け入れることはまずない。あまり影響力のない製品ならそのまま通ることもあるが、それでは意味がない。

最近は、標準規格作りは最初から各国各企業が集まってゼロから作ることが多い。世界中の企業のエンジニアが1~2ヵ月に1~2回集まって規格について議論し出来るだけ早く、自社製品に採り入れようとする。標準規格を作るのは共通な部品やモジュールを使って安く作るようにするためである。だから、標準化会議に出席するエンジニアは真剣そのものだ。企業の利益にもろに関係するからだ。しかし、日本の企業は標準化の重要性を経営陣がわかっておらず、標準化委員会で海外出張を認められない、という声を聞く。

世界の企業が標準化規格を作るのに日本企業が参加していなければ、最初から蚊帳の外である。これでは競争力は生まれない。

スマートグリッドや電気自動車などで日本初の標準規格を作ろうという報道を見かけるが、霞が関主導で標準化は期待できない。官僚自身が、世界中の企業を毎月1回程度のペースで日本に呼び標準化を議論する覚悟があるのなら期待できるが。

そもそも標準化する目的は、汎用部品やモジュールを接続して、新しいシステムを安く作ることである。日本発の標準化には何の意味もない。世界発であろうと日本発であろうと、どうでもよい。早く標準化することで、それにつながる汎用部品やモジュールを作ったり、システムに使ったりすることで早く市場に出すことに意味がある。

だから、今回の4K/8Kを日本で標準化する意味もないし、21社が集まる理由もわからない。市場があるのかどうかもわからない。これまで通り、官僚の天下り先を見つけるためにプロジェクトを作るのであれば、官僚主導で進めている意味はよくわかる。しかし、これでは日本はますますダメになる。

(2013/05/01)

監視カメラが犯罪防止や犯人逮捕に威力を発揮

(2013年4月23日 22:55)ボストンの爆発事件が起きた時、米国カリフォルニア州のサンタクルーズにいた。テレビでは、この事件を連日報道していた。犯人が逃走した後の経緯などについても詳細な報道が多かった。今回のテロ事件に活躍したのは、監視カメラ(サーベイランス)だ。

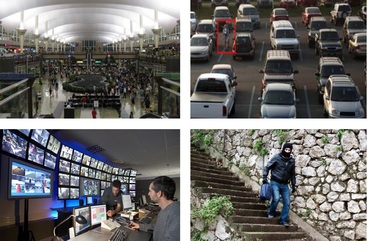

図 監視カメラの応用 出典:Altera

各所に張り巡らされている監視カメラが犯人兄弟を特定した。監視カメラは今回のように犯人逮捕や犯罪防止に役に立つ。また、事故に遭ったり窃盗に出会ったりするような場合には、どちらが正当なのか明白にしてくれる。

帰国前日、サンフランシスコ空港から地下鉄BARTに乗ってサンフランシスコの市内に行ってみた。その車中に監視カメラが4台あり、それらが各車両に配置され、車内の様子を全て見えていることも車内の壁に書かれている。乗客は安心して電車に乗ることができる。逆にこういった監視カメラがない場合には、電車の中では決して油断できない。従来の米国出張では常に緊張していた。危険と背中合わせだった。

日本でも最近は犯罪が多発したり、クルマが暴走して突っ込んできたり、昔では考えられない事件が多発している。残忍な殺人事件や凶悪な強盗事件も起きている。安全な街づくりに監視カメラは欲しい。

一方、監視カメラを街中に張り巡らせることに反対する意見もある。プライバシが侵される恐れがあると言って反対する。ただ、監視カメラは戸外における個人の行動を記録できるが、個人のプライバシを侵すこととは議論が別ではないだろうか。プライバシは、個人の健康状態や所有するお金、既婚・未婚、年齢など他人に知られたくないことや、裸の姿など見られたくないことを守るための権利である。街の中を堂々と歩くことがなぜプライバシに関係してくるのだろうか。プライバシという権利を必要以上に振りかざしてはいないだろうか。

重要なことは、プライバシという言葉の意味をしっかりと噛みしめて考えるというクセを付けることである。街灯や電柱に監視カメラを設置することが本当にプライバシを侵害するだろうか。本当に他人には知られたくないプライバシが、公共の利益が相反する場合にこそ、公共の利益優先か、他人に知られたくないプライバシか、冷静に考えてみる場面になる。街中に監視カメラを設置することが当てはまるだろうか。

監視カメラは犯罪防止や犯人逮捕に係わる重要な装置である。公衆道徳や公共の利益と、個人のプライバシの重さを天秤に測って考えてみればよい。そうすると、監視カメラの設置は、プライバシとは関係のないことであることがわかってくる。

しかも、誤った意味でプライバシという言葉が使われて、監視カメラの設置が見送られることがありうるとするなら、公共の利益に反することになる。まさに平和ボケ、危機意識の欠如、能天気な街や国になるのではないだろうか。

プライバシという意味を本当にわかっている国や地域では、監視カメラはエレクトロニクス産業として大きな市場となり始めている。例えば、全ての交差点の信号上にカメラを設置しておくと、交通事故原因が特定できたり、その事故のメカニズムがわかったりする。保険会社が積極的に設置する国もある。

最先端の監視カメラシステムでは、魚眼レンズを用いて可動部分を除去しながら、180度あるいは360度見渡すことができるようになっている。その画像・映像は、歪んだ魚眼画像・映像をカメラの内部回路で修正ししたものになる。そのための画像処理・映像処理プロセッサとそのアルゴリズムの開発が世界中で進んでいる。こういった技術は危機意識の高い国では強い。

(2013/04/23)