朝日の問題と大阪地検特捜部証拠改ざん事件は同類

(2014年9月24日 06:19)朝日新聞の従軍慰安婦間違い問題も、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件も根っこは同じ所にある。新聞はスクープを狙い、主任検事は事件の幕引きを急いだため、どちらも事実を歪めた。大きな機関は、なぜ事実を事実として受け止められなかったのか。

マスコミも業界メディアも注意しなければならないことは、事実を事実として捉えることが最も重要だということを再認識することである。メディアは新しいニュースを常に追い求めるが、事件の解説や分析でも新しい視点を見つければ、その切り口がニュースとなる。そのためにまず「仮説」を立てて、それに沿って取材・検証していく。

ところが、取材で得た事実が仮説と違っていれば、どうするか。答えは、素直に仮説を修正すること、である。仮説を修正して、次の取材に挑むこと。この繰り返しである。理学部や工学部の人たちは、実験計画法という授業を受けたことがあるだろう。仮説、実験(メディアは取材)、仮説の修正、次の実験、の繰り返すことで、事実を追求していく。その結果、新しい知見が得られる。メディアの分析もこれと全く同じである。その結果、新しい視点が見つかり、ニュースとなる。

この仮説と取材の結果が違う場合が問題である。ここでは取材する人間、実験する人間の良心が問われる。素直に事実を受け止めらるか。心を真っ白にして考えれば事実を追求することしかないはずだ。にもかかわらず、仮説を変えずにそのまま突き通すメディアや機関が問題を起こす。それが今回の朝日の事件であり、数年前の主任検事の事件である。

最もまずいことは事実を歪め、最初の仮説に合うように誘導することだ。これでは、事実からますます遠ざかることになる。重要なことは、事実を事実として見ること、に尽きる。さもなければ正確な判断ができなくなってしまう。事実を事実として見て、それがどのような方向に向いているか、別の事実からも見る。さまざまな角度からの事実がたくさん積まれていればいるほど、それらを整理する能力が不可欠になってくる。この能力がなければ、『ねつ造』という過ちに至ることになる。事実の観察者は事実を見て、そのどこに新しさを見出すかを探る能力を磨くことが、メディアの価値となる。

最初に「社会はこう動いている」、と考えたストーリーが仮説である。ところが、そのストーリーに心酔してしまうものは、仮説を仮説と思わなくなってしまうことがある。取材して実際に当事者に聞くことにより、仮説を検証するはずなのであるが、そのような場合でも仮説を曲げないメディアがいる、とある業界関係者がいた。そのメディアによって業界や企業が迷惑を被ることになる。仮説を修正しないのであれば、自説を述べているだけであり報道記事でも何でもない。

仮説と、分析した結果とが異なる場合に、よくある手は、自分の説に都合の良いデータや情報だけを集めることもある。こういった場合には、業界の専門家たちは記事の信ぴょう性を疑うことになる。「無理やりストーリーを作って自分の型のストーリーにはめ込んでしまう」と専門家が批判しているメディアがかつてあった。

ある編集者は、「インタビュー記事の8割は取材する前から作っておくものだ」と筆者に向かって語った。これこそが『ねつ造体質』に通じる。インタビュー記事が初めからある程度わかっていれば、記事としての意外性、驚き、感動などがなく、誰もが当たり前の出来の悪い記事になる。インタビューしてみて、その前とは全く違うことがわかれば、逆にそれこそがニュースの見出しとなるはずだ。上の例は、上から目線で見る編集者のおごりである。

メディアの役割は、事実を様々な角度から検討することで、大きな流れやストーリーを浮き彫りにし、読者に知らせることである。メディアの価値とは、当たり前のわかっていることではない。気がつかなかったこと、わからなかったこと、を伝えてくることにある。

メディアの中には、取材を十分しており、業界の一つのテーマをしっかり把握していると思い込んでいる人間もいる。こういったメディアが陥りやすい罠は、「思い込み」である。こうなるはず、という思い込みが事実をパスしてしまう。だから、真っ白な心が必要なのである。

集めた資料が十分かどうか、さまざまな角度からの検証・取材によって別の事実が浮き彫りになることもある。そして、相反する事実が出てきたときに、それをどう解釈し、事実の流れとどう結び付けていくか。このような場合こそ、更なる取材が必要なのである。見る角度を変え、時系列に並び替えたり、別の歴史の流れと組み合わせたり、取材結果を当てはめてみたり、さまざまな角度からの様々な情報を整理し分析した後で、切り口がやっと見つかる場合もある。このような場合こそ、価値の高い情報となりうる。

事実を事実として捉え、取材して検証するという基本を、朝日をはじめ、あらゆるメディアは再認識すべきである。

(2014/09/24)

マスコミのルネサス報道はネガしか書かない

(2014年8月31日 22:46)先週の8月28日、ルネサスエレクトロニクスは記者発表会を開いた。ルネサス本社の会議室には開催時刻の10分前に行ったのに、満員でテーブル席には座れなかった。私はそれまで通りの向こうの東京駅のスターバックスでコーヒーを飲みながら、仕事していた。たいていの記者会見、特に製品発表会では開催時刻のピッタリ行かなければ記者が揃わないことが多い。10分前では時には誰も来ていないこともある。今回の発表は新製品発表会であった。新製品発表会では多くても通常10~20人程度なのだが、今回は30~40人はいた。

ところが、である。日本経済新聞も日経産業新聞も扱いは小さく、他の一般紙となるとべた記事どころか、朝日新聞や毎日新聞は1行も書いていない。前日の早期退職の記事は記者会見ではなくプレスリリースを流しただけなのに、このネガティブな話題はちゃんと記事に掲載された。今回の発表は実は、ネガティブな内容はなく、極めてポジティブなしかも説得力のある新製品の話だ。

今回の製品は、ルネサスが初めて、世界の成長企業と同様に、グローバルなエコシステムを構築し、クルマメーカーやティア1メーカーに提案するというソリューション型の半導体システムLSIである。これまでの日本メーカーは自社製品をただ単に市場に出すだけだったが、世界のテクノロジー産業ではグローバルなエコシステムを作ってデザインし、さまざまな企業が協力し合って、システムLSIを作製している。今回のルネサスの製品は、LSIに焼き付けるソフトウエアのリアルタイムOSやミドルウエア、コンパイラやデバッガーなどを外国企業と組み、協力して作り込んだ。世界の勝ち組パターンと同じ方式を初めて採用したのである。日本の半導体がやっと浮上するやり方を採用したのにもかかわらず、新聞は報道しなかった。

これまでの日本の半導体メーカーは、メモリのようなコモディティ製品か、ASICのような客の言われるままに作る、ことしかやってこなかった。世界の半導体メーカーは、ユーザーの欲しがる半導体をユーザーとの話し合いの末に見つけると同時に、将来に渡って低コストで作るための拡張性、フレキシビリティなどを考慮した設計を行う。拡張性やフレキシビリティを入れるためにオープン仕様、標準化に力を入れてきた。

古い日本のやり方を真っ向から変えてきたのが今回のルネサスだ。自社が持っていない製品なら、その製品が強い企業のチップと組み、セットでユーザーが望むシステムをソリューションとして提案する。無理に自社開発せず、得意なところに集中することも勝ち組のセオリー。チップ単体ではなく、チップをフレキシブルに設定できるようにソフトウエアをうまく焼き込み、ユーザーが差別化するためのプログラム開発ツールも用意する。

今回の新製品をクルマに使うと、クルマを走らせながら視点を自由に設定してサラウンドビューを使える。従来のサラウンドビューだとクルマの真上から見たグラフィックスしか描けなかったが、真上だけではなく真上から垂直に60度くらい斜めの視点で水平360度から見ることが可能だ。斜め前や斜め後ろからのサラウンドビューが見られるのに加え、走行中でも横から人やバイクの飛び出しなどクルマの周囲360度に渡って常に見て、警告を鳴らすことができる。ここには画像合成、画像認識、視点変換、座標変換、グラフィックス描画などの作業をリアルタイムで同時にコンピュータ処理している。非常に賢く高度な半導体チップである。

ところが、マスコミはなぜ、このようなポジティブな話の記事を書かずにネガティブな記事しか載せないのだろうか。メディアの人間として非常に奇異に感じる。「人の不幸は蜜の味」ということわざがあるが、まさに不幸な点だけを取材して記事を作り、成功する話を書かないのは、偏見そのものではないだろうか。中立なメディアであれば、リストラの話題を書くと同時に、世界に勝てる戦略に基づいた製品の話も書くべきではないか。

日本のマスコミが偏見に満ちたルネサスの記事を書くから、海外へ行くと世界中の記者から、「ルネサスは大丈夫なのか、今にも潰れそうに見えるけど」と言われるのだ。欧州と米国の記者に会えばいつも質問攻めにあわされる。マスコミはもっと中立な記事を書いてほしい。

(2014/08/31)

NIWeekで受けた刺激は未来志向

(2014年8月 8日 14:13)オースチンで開催されているNIWeek 2014では、やはり大きな刺激を受けた。NIWeekとは、ソフトウエアベースの測定器メーカーであるNational

Instruments社が主催する3日間のイベントのこと。ここでは、測定器メーカーが単なる計測とセンサ、高精度アンプなどのアナログ技術を駆使する技術の総集大成を見せるのではなく、これからの将来に向けたITエレクトロニクスのトレンドを見せ、それに沿っていかに同社が成長していくかを示す場である。

宣伝臭さは少ない。自社がどのような製品を持ち、新製品を開発しているか、というような話は少なく、むしろ大きなメガトレンドを示している。まるで、IntelやTIの開発者会議を超えたような新しい技術をわかりやすく、ビジュアルに見せ、ユーザー事例が豊富にある。

元々NIは、専用の測定器を作ってこなかったメーカーである。測定器は基本的に、検出や計測処理だけではなく、測定データを収集・デジタル処理・記録・表示する。この内、データの収集までを行うハードウエア部分をモジュール化し、残りのデジタル処理にパソコンを使ってデータを見せよう、という考えでオシロスコープをはじめとする計測器を作った。モジュールを差し込む筐体(シャーシ)を備え、モジュールのサイズやコネクタを標準化し、オシロスコープのモジュール、スペクトルアナライザのモジュール、任意波形発生器のモジュール、電源モジュールなどを揃えておけば、1台のパソコンが測定器に早変わりする。1990年前後の当初、こういった測定器を同社はVirtual Instrumentsと呼んだ。

このコンセプトを発展させて、設計ツールには使いやすいGUIを駆使したグラフィカルシステム設計ができるようなLabVIEW(ラボビュー)と呼ばれる設計ツールを発明した。シャーシのサイズを標準化し、PCI

Expressバスを基本とするPXIシステムや、コンパクトサイズを特長とするCompact RIOシステムなどの基本プラットフォームを用意している。これらのシャーシに組み込むモジュールをアップグレードすれば、測定器そのものをアップグレードできる。つまり、拡張性が高く、フレキシビリティも高い。

こういった概念を推し進めてきた。今の時代がむしろ、NIの考えに合ってきた。やたらと「Software-Defined ほにゃらら」が叫ばれる時代である(「ホテルカリフォルニアを引用したゲルシンガー氏の講演」を参照)。7月に東京でSoftbankが主催した「Softbank World 2014」において、講演したVMware社CEOのパトリック・ゲルシンガー氏は講演の中で、「Software-Defined

Layer」、「Software-Defined Enterprise」、「Software-Defined Datacenter」、「Software-Defined

Future」、「Software-Defined System」など、「Software-Definedほにゃらら」を連発した。パットは元々インテルのCTOを務めた半導体男だ。

実は、何でもかんでもハードウエアでシステムを実現しようとする時代は終わりつつある。共通になるハードウエアを作り、その上に載せるソフトウエアを変えるだけで機能を追加したり、性能をアップグレードしたりするシステムに移りつつある。この方が、良いものを安く早く提供できるからだ。現実には、Software-Defined Radioはワイヤレス無線機のモデムでは実用化している。ネットワーク機器をもっとフレキシブルに安く運用するためにSoftware-Defined Networkも実現されつつある。

NIが推進してきたソフトウエアベースの測定器は、まさにSoftware-Defined Instrumentsなのだ。しかし、現実味のない「Software-Definedほにゃらら」概念だけでとどまりたくないため、実装するという意味を込めて同社は「Software-Designed Instruments」と呼んでいる。NIの持つ測定器は全て、このコンセプトを基本とする。

同社のシャーシはFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)を使って測定の仕様をプログラムで変えられるようになっている。データ収集系のハードウエアをユーザーが自由に変えられるフレキシブルな測定器だ。加えて、ビジュアル化(可視化)も重要な要素に加えている。LabVIEWは視覚に訴えるGUIでシステムを設計できるツールであるが、ビジュアル化をさらに進めていく。

NIが今後注目するのは、やはりIoT(Internet of Things:全てのモノがインターネットにつながるという概念、またはつながったモノ)。刺激を受けたのは、IoTを民生用IoTと工業用IoTに分けたこと。民生用は、スマートフォンをハブとするウエアラブルやPAN/BAN(パーソナル/ボディ・エリアネットワーク)、ヘルスケアなど民生で利用するIoTと、工業向けに利用するワイヤレスセンサネットワークや、M2M(マシンツーマシン)、Industrial Internet、Smarter Planetなど巨大なシステムに応用するIoTに分けた。工業用IoTは高信頼性、高セキュリティ、高品質などが要求されるため、民生用IoTとは別物と考えるべきだ、とNIのフェローであり製品マーケティング担当バイスプレジデントのMichael

Santori氏 は筆者に語ってくれた。センサやシステムの大きさで区分け定義していた私は、IoTがもう実装される時期に来ていることを実感した。

は筆者に語ってくれた。センサやシステムの大きさで区分け定義していた私は、IoTがもう実装される時期に来ていることを実感した。

IoTを実装したシステムを設計・検査する仕事を支援するのがこれからのNIのビジネス機会となる。常に成長を考えながら戦略を練る、と最後に語ったSantori氏の言葉は印象的だった。日本の企業が学ぶべき戦略の立て方がここにある。

(2014/08/08)

NIWeek 2014のネットワーキングに日本の弱さが見えた

(2014年8月 5日 20:35)測定器メーカーであり、設計ツールメーカーでもあるNational

Instrumentsが年に一度開催する、NIWeek 2014にやってきた。ここテキサス州オースチンは、日中の気温こそ35~40度と高いが、湿度が低いせいか、東京よりも涼しく感じる。特に建物に入ると上着を着なければ寒いほど、ガンガン冷房を入れている。

写真 オースチンの夜明け

写真 オースチンの夜明けNIWeek 2014は、8月5日から始まるが、前日はネットワークイベントが続出した。昼は、米国本社のマーケティング部門の方のオリエンテーションを聞きながら、東アジアの記者との交流があった。台湾、韓国、中国、そして日本の記者とNIのマーケティング担当者が顔合わせし、自己紹介する。

計測器の世界では、化学プラントやオートメーション関係のメディアが多く、残念ながら中国と韓国からの記者は誰とも面識がなかった。しかし、台湾の記者2名はなじみの記者であり、ほっとした。また、夜になると、それ以外の記者とNIのワールドワイドのマーケティング部門の方々とのネットワーキングがあった。成田からオースチンまでの乗り継ぎのヒューストン空港で、偶然シンガポールのEDN Asiaの記者をしていた男にあったが、彼もこのネットワークイベントに参加した。さらに、かつてDesign

News Japanの発行・日常の編集などでお世話になったDesign Newsの元編集長とも数年ぶりに会った。

こういったネットワーキング(日本語では人脈形成)は、日本人にはなじみが薄いが、非常に重要だと思う。各国の記者と顔なじみになるばかりではなく、各国のIT/エレクトロニクス業界の話を聞き、情報を交換する重要な場である。台湾の記者からTSMCやメディアテック社、HTC、小米科技などの最新情報を聞くことができた。元Design News編集長からは米国のメディア業界の再編成の話を聞けた。再編成とは合併することではなく、起業と解散、買収などによって、インターネットメディアを主体とする新しい時代のB2Bメディア産業が構成されることを指す。かつての技術雑誌の仲間たちは、自分でサイトを立ち上げたり、新規ウェブサイトに転職したり、古いメディア企業内でさえも変わったメディアに移ったり、さまざまな経験をしている。

こういった人脈形成に必要なネットワーキングイベント(いわゆる飲み物と軽食をつまむパーティ)が残念ながら日本ではうまく機能していない。同じ企業同士しか話をしないとか、知らない人に声をかけて情報交換することが少ないとか、やはりなじみが薄い。しかし、ネットワーキングは、極めて重要だと思う。例えば英国の経済産業省下部組織が運営するセミナーやその中でのネットワーキングで知り合った人間から定期的に情報をもらったり、あるいはドイツのディナーパーティで知り合ったメディアの方から雑誌を毎月送っていただいたりして、情報収集の役に立っている。この中から記事を作成したり、翻訳させてもらったりすることも多い。

海外のネットワーキングでは、お酒を飲めない人に強要することはまずない。あくまでも個人が飲みたいものを飲むだけ。この意味では個人主義だが、ネットワークによって情報を得るか得ないかはメディアの人間としては雲泥の差が生まれる。要は仕事の役に立つネットワークの形成である。恐らくメディアに限ったことではないだろう。企業同士でも、顧客、サプライチェーン、ライバル、さまざまな職種からエコシステムを作り、「餅は餅屋」と言われる日本語があるように、それぞれ得意分野が違っているため、カバーし合ってエコシステムを生み出すことができる。

日本企業は一般にエコシステムを形成したり、標準化するための話し合いの場を運営したりすることが下手である。こういったネットワーキングを通じた人脈形成は、結局ビジネスの受注にもつながる。日本語の商売繁盛につながる仕組みである。グローバルなネットワーキングの場こそ、これからの日本企業にとって重要な場になりうる。

(2014/08/05)

MEMSセンサ革命の時代に日本はなぜ参入しないのか

(2014年8月 4日 21:41)スマートフォンにMEMS(Micro Electro Mechanical System)センサが大量に使われているという事実が案外知られていない。MEMSとは、シリコンや水晶などの結晶やガラス材料などにエッチングやCVD(化学的気相成長)などの処理を施して、1mmにも満たないような大きさで極めて微細な機械的な構造を作る技術のことだ。

図 MEMSセンサチップ 出典:MEMSIC

MEMS技術はこれからのセンサ革命と呼ばれるセンサの量産技術を担うカギとなる。これまでのセンサは高コストの工業用の制御に使われてきた。しかし、その数量はわずかであった。スマホやタブレットが1年に数億~十数億個という大量の数を必要とするようになった。このため低コスト化が可能になった。これからは低価格化によって、工業用の制御にもふんだんに使われるようになる。Industrial Internetは、低価格のセンサのおかげで可能になる技術だ。すべてのIoTにMEMSセンサが使われるようになるといっても過言ではない。だからセンサ革命の時代に入ったと言われる。

MEMS技術で作られた加速度センサのおかげで、スマホの画面を90度回転させると縦長の画面から横長の画面に変えることができる。重力加速度は常に垂直に地面に向かっているため、スマホを傾けると加速度の向きが変わることをMEMSセンサが検知する。

スマホの通話音が昔の電話よりもきれいに聞こえることにも気がつくだろう。これはMEMS技術で作られたマイクロフォンによる。MEMSマイクはやはり1~2mm角程度しかないため、1個だけではなく2~4個もスマホに入っている。通話する音をきれいに拾うために周囲の雑音を抑えるノイズキャンセル技術に使う。二つのマイクで周囲の音を拾い、一つの音の位相を180反転させると雑音同士が打ち消し合って弱められる。あるいは打ち消し合うための予測アルゴリズムを使うという技術もある。このようにして雑音を減らす。従来のコンデンサマイクは大きすぎて三つも四つも搭載できない。MEMSだからこそ、可能になる。

写真を撮る場合のカメラの手振れを補正するためのジャイロスコープ(回転を検出する)もMEMS技術で作られる。シリコン技術で中を空洞にし、細くて薄いカンチレバーの構造を作る。加速度や角速度(回転)が動くとカンチレバーの先端がブラブラする。そのブラブラの程度を測ることで加速度や回転の度合いを知ることができる。これがMEMSセンサの基本原理だ。マイクロフォンは音によって薄い膜を振動させ、その容量変化を検出する。静電容量のわずかな変化で気圧を測ることもできる。

超先端の一部のスマホに入っているが、圧力センサはこれからスマホに大量に入り込むセンサだ。微妙な違いの気圧を測定することで、建物の1階にいるのか2階にいるのかの違いを検出する。アルプス電気に聞いたところ、30cmの高さを検出できるという。GPSと組み合わせれば、住所と建物を入力すれば、先端スマホを持っている人物が建物の何階にいるのかがわかるようになる。あるいは何階の部屋かを示す。

微妙な弱い圧力を測定できるMEMSセンサは、血圧や心拍数などの測定にも使える。つまり次世代のスマホやiPhone 6にはヘルスケア用のセンサが搭載されると言われているが、残念ながら日本のメーカーはスマホ市場には入り込めてない。新日本無線はMEMSマイクを昨年1億個スマホ用に出荷した、珍しい企業だ。しかし、大手の東芝やルネサスエレクトロニクスなどはMEMSを全く手掛けていない。

MEMSセンサは、厚さ500µm(0.5mm)程度のシリコンウェーハ(円板)の中をくり抜いて、薄いメンブレン(薄膜)を形成し、その上にホィートストンブリッジや静電容量ブリッジなどを作る。この薄いメンブレンによって、わずかな変化を感度よく検出したり、あるいは静電容量の変化を検出したりできる。半導体技術そのものだ。

こういったMEMS市場の先頭に立つ企業は、ドイツのボッシュ、次がフランス・イタリアの合弁半導体のSTマイクロエレクトロニクスが続く。トップ10社に入る日本の企業は、パナソニック、デンソー、キヤノンの3社だ。残念ながら日本の大手半導体企業は、MEMS技術を毛嫌いしてこの市場に入り込めていない。なぜ嫌がるのだろうか。

国内半導体メーカーは、工程が汚れることを嫌う。例えば深さ20µmのキャビティ(空洞)を空けるにはウェットエッチングを使うことが多いが、この工程は別のICウェーハを流す場合に汚れるとして嫌ってきた。このためにビジネスチャンスも失ってきたのである。ここに日本の半導体エンジニアの保守性とビジネスへの関心のなさがよく表れている。経営者もまた、エンジニアがみんなで反対すれば、それを押し切る指導力もビジネスセンスも持っていなかった。大手半導体メーカーが1社もこの市場に参入できなかったことは異常である。海外ではSTだけではなく、TI(テキサスインスツルメンツ)もプロジェクタ向けのMEMSディスプレイ(DLPプロジェクタと呼ばれている)で、アナログ・デバイセズは加速度センサで10年以上も実績がある。

問題は、生産ラインが汚れるからいやだという態度である。だったら一つの工場をMEMS専用に作り変えるとか、MEMSセンサを作るために何をすべきか、という態度で考えることではないだろうか。要は、新しいアイデアを否定するのではなく、成功させるためにはどうすればよいか、を考えることだ。ネガティブな理由をたくさん並べて、ビジネスチャンスを失うことのリスクの方がはるかに危険ではないか。残念ながら、エンジニアも経営層も成功するためには何をすべきか、というポジティブ思考でなかったことが今日の日本の惨状を生み出したのではないだろうか。

(2014/08/04)

ユーザーエクスペリエンスが重要な時代を生きる方法

(2014年7月21日 13:55)半導体を中心に、その応用であるモノづくりやITなどのシステムを見ていると、半導体陣営とITや産業機器関係者との将来の見方に温度差を強く感じる。ざっくり言えば、半導体関係者は悲観的、IT関係者は楽観的だ。ITでは、2020年には500億台のマシンやデバイスがインターネットとつながる時代になり、データレートはギガビットからテラビット単位に高速になるというような明るい未来を描く。半導体エンジニアは現在最先端の20nmプロセスの先には14/16nmプロセス、さらに10nm、7nmまでくると、もう限界ではないかとささやいている。

この温度差は何か。半導体エンジニアはハードウエアのことしか考えていないからではないだろうか。半導体だけしか知らない者は、原子レベルと微細化を比較し、微細化のレベルがそろそろ原子レベルに到達していくことを知っている。量子論的な不確定性原理やトンネル効果、電子の波としての性質などが見えてくる。だから限界がくる、とすぐに結論付けるのであるが、もっと目を開けて応用面を見てほしい。

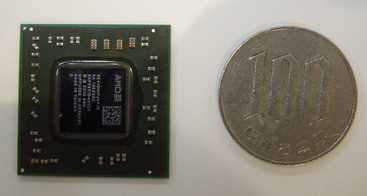

AMDが28nmプロセスの新型プロセッサ(図1)を発表していた時に、記者から「インテルの22nmプロセスのHaswellと比べて、28nmプロセスでは性能が見劣りするのではないか」という質問が出た。その問いに対してAMDは「今のプロセッサは性能を争う時代ではありません。ユーザーエクスペリエンスが競争力になっています。このアプリケーションプロセッサに集積しているGPUとCPUをうまく使えば、これまでにないユーザーエクスペリエンスを提供できます」と答えた。つまり時代は、性能から、ユーザーエクスペリエンスつまりユーザーが楽しいと驚く体験を提供できるかどうかにカギがある方向に動いている。だからこそ、半導体の限界を追求することも重要な技術の一つだが、それが全てではないのである。

図1 AMDのアプリケーションプロセッサ「Bald Eagle」

こういった兆候は数年前から見られた。2009年の電子情報通信学会のMEMS研究会で招待講演の機会をいただいたときにお話させていただいたが、その時はユーザーエクスペリエンスという言葉がなかったために、MEMSを使って楽しさを表現するデバイスがこれからも伸びると述べた。iPhoneと任天堂のWiiが登場していた。どちらもMEMSセンサを使って楽しさを表現していた。MEMSセンサがこの頃から急速に伸びていく。

この講演で、MEMSチップはセンサ部分とCMOS信号処理回路を無理に集積しなくてもコストが見合う方法でやるべきだと述べたら、大学の先生からお叱りを受けた。「僕らはCMOSとMEMSの集積化を研究しているのに」と言われた。研究は進めれば良いのだが、生産性や歩留まりが悪くてコストを安くできないのであれば最初から使われない。低コスト化には設計段階からの関与が必要だからである。

ただ、低コストでしかも楽しさを表現できるデバイスにMEMS技術が数多く使われている。スマートフォンやタブレットには3軸加速度センサや3軸ジャイロセンサ、3軸磁気センサなどMEMS技術を使った機能が多い。ただし、MEMS研究者・開発者はとかくMEMSセンサ部分しか見ないことが多い。重要なことはMEMSの出力信号を楽しさに変換して表現するためのアルゴリズムの開発とセットだということ。このためにはアルゴリズム開発者と手を組んで共同開発することを考えなければ、売れるような商品にはなりえない。アルゴリズムと商品開発からコストに見合う技術を選ぶのである。エコシステムはここでもとても重要になる。

CMOS半導体を見ると、製品に使われる最先端プロセスは20nm。MOSFETのゲート長、ゲート幅を20nmとすると、チャンネル内表面には、20nm×20nmの面積しかない。この面積内に電子を発生させるドナー不純物がいくつあるか、数えてみよう。シリコン結晶は1立方cm当たり10の24乗個あるとして、ドナーは5×10の17乗個で電流をオンさせると考えると、20nm×20nm×5nm(チャンネル深さ)の体積は2×10の-18乗であるため、この中にドナー不純物は1個しか含まれない。つまり、1個あるかないかという数字が出てくる。ゲートしきい電圧Vthは不純物濃度ともろに関係するから、Vthは不純物の有無で大きく揺らいでしまうことになる。つまり、現在でもすでにMOSトランジスタの動作限界に近づいているのである。それでも半導体エンジニアは、ドナー不純物の影響をチャンネル領域で受けない構造を提案するなど、技術は進む。

一方、性能がかなりのレベルにまで上がってくると、半導体チップの競争は機能で勝負することになる。機能の中でもユーザーエクスペリエンスが最も重要な要素になってきたのがここ最近のこと。だからこそ、半導体を使ったシステム開発者やサービス提供者は、半導体の機能に期待する。機能には限界がない。

もう一つ、半導体エンジニアの認識が低いことに、半導体にソフトウエアをインプリメントできるという意識が薄いこと。ソフトウエアで機能やユーザーエクスペリエンスを表現できれば、価値ある半導体チップになる。だからこそ、微細化を進めて限界を極める必然性が薄れてきているのである。

では、半導体エンジニアがとるべき道は何か。機能を実現する手法を応用面からユーザーと共同で開発することに尽きる。だからこそ、ユーザーと、ソフトウエアからハードウエア、特にデジタルだけではなく、アナログ技術も含めてディスカッションでき、ユーザーが数年後に望むチップをイメージする能力が求められる。半導体エンジニアにとって、半導体の勉強よりもシステムの勉強の方が重要な時代に来たといえる。

(2014/7/21)

富士通が撤退する半導体になぜIBMが30億ドル投資するのか

(2014年7月19日 20:06)7月18日の日本経済新聞では、富士通が半導体工場を台湾のUMCと米国のON Semiconductorに売る、という話が1面トップを飾った。富士通は半導体の生産から完全に手を引くことになり、クラウドなどITサービスに集中する、と日経は報じた。かつての富士通はIBM互換機を作るため、IBMが何をしているのか、という情報を集めることに必死だった。

この富士通のニュースの10日ほど前、IBMが半導体に30億ドルを今後5年間に渡り投資するというニュースが世界の業界を駆け巡った。IBMと富士通のアプローチは全く対照的だ。富士通は半導体を捨て、IBMは半導体ライクの新素子を追求する。富士通はハードウエアを捨て、IBMは新しいハードウエアを求める。

富士通は決算発表などで社長の話を聞くと、ハードは要らない、と考えている。これからはサービスだけで行くつもりのようだ。今から10年前も富士通は、IBMがサービスを進めるからこれからはサービスの時代だと言いきって、ハードを弱体化させた経験を持つ。今回は半導体を完全に捨ててしまうようだ。本当に大丈夫か?

(2014/07/19)

ホテルカリフォルニアを引用したゲルシンガー氏の講演

(2014年7月16日 23:37)「Software-defined ほにゃらら」という言葉が、大流行りだ。最初に聞いたのは、今から10数年前のSoftware-defined radio(ソフトウエア無線)という言葉だった。これが最近では、Software-defined Networkや、はたまた7月16日のSoftbank Worldでは、Software-defined Layerや、Software-defined Enterprise、Software-defined Datacenter、そして最後にはSoftware-defined

Futureという言葉まで登場した。

この日、「Software-definedほにゃらら」、という言葉をよく使った人は、かつてインテルのCTOだった、パット・ゲルシンガー(Pat Gelsinger)氏だ。彼は、マイクロプロセッサという半導体チップメーカーからITサービス企業へ転身した。インテルを退社後、ストレージやITサービスのEMCの社長兼COOを務め、その後現在のVMwareのCEOを務めている。

かつての半導体チップは、ハードウエア電子回路そのものであった。今でも半導体チップ=ハードウエア、と思いがちだ。しかし、今の半導体チップにはソフトウエアをインプリメントすることができる。つまり、ソフトウエアを半導体チップに焼き付けることができるだけではなく、ソフトウエアをメモリに蓄えておき、そのメモリからコンテンツ(ソフトウエア)を引き出し、半導体チップでソフトウエアプログラムを実行する。そもそもマイクロプロセッサは、ソフトウエアで半導体チップに新たな機能を追加するものだ。独自の価値のあるソフトウエアを開発し、それをマイクロプロセッサで実行させれば、独自の機能を実現できる。Software-defined Radioはハードウエアを共通にして、ソフトウエアを変えるだけで世界各地の放送や通信のモデムを作り出そうとする技術である。

もはや、半導体=電子回路を集積したもの、ではない。ソフトウエアを実行するものでもある。つまりハードウエアの形をしたシリコンでありながら、ソフトウエアを走らせることができるのである。だからこそ、半導体の回路パターンとしての微細化技術がムーアの法則の限界で行き詰ったとしても、半導体にソフトウエアを焼き込んだり、別のメモリに入れ込んだソフトウエアを走らせたり、することができる。ソフトウエアは人間の知恵であり、無限にあふれ出てくるものだ。ソフトウエアを実行するプラットフォームが半導体チップだからこそ、その産業の成長が止まることはないといえる(「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」)。

システムに独自の機能を盛り込み、差別化した製品を作るキモはやはり半導体である。だからこそ、電機メーカーの本音は半導体を手放したくないはずだ。東芝は本体に組み入れており、日立やNECはルネサスという形で自分たちが利用する。パナソニックも実は手放さず、富士通との合弁や、タワージャズとの合弁など自己資本を組み入れた関連会社にしている。しかし、親会社がいつまでも関連会社や連結子会社にする限り、自立した半導体メーカーは生まれない。日本では唯一の半導体専業メーカーはロームしかない。

パット・ゲルシンガー氏は、VMwareでクラウドビジネスを積極的に進めている。現在は、第3世代のITだという。無駄な専用サーバーが何十台も乱立する企業のITシステム(サイロという表現をする)をもっと低コストで運用するための手段が求められている。ITコストを安くするため、仮想化技術(1台のコンピュータを異なるOSを含めて複数台あるように見せかける技術)は必須であるうえに、出来るだけ少ないプラットフォームでソフトウエアだけで動かす、Software-definedなシステムへ移行しつつあるのが今の時代だという。

クラウドの利用は、これまで企業内クラウドが主流だった。しかし、大震災のように企業内クラウドが破壊されてはお手上げとなる。このため、プライベートクラウドからパブリッククラウドも利用できるようなハイブリッドクラウドが望ましいとする。企業のユーザーからすると、Software-definedなデータセンターにすべきだと主張する。もちろんセキュアな環境にすることは言うまでもない。

ところが、社内クラウドに慣れきったものは、パブリッククラウドへはセキュリティの心配があり、なかなか抜けられない。このことを、ユーモアを交えて、カントリーロックミュージックの代表グループであるイーグルズの「ホテルカリフォルニア」の歌詞を引用して、従来の社内クラウドを説明した。ホテルカリフォルニアの最後の歌詞に「You can check out any time you like, but you can never leave.」というフレーズがある。「そろそろチェックアウトできますよ。でも立ち去った人は誰もいないけどね」という意味深な終わり方をする。社内クラウドに慣れきっている人は、「わかっちゃいるけど、やめられない」ということなのかもしれない。

(2014/7/16)

5G通信は、失敗した第5世代コンピュータの二の舞?

(2014年7月 9日 22:31)モバイル通信は今や4G時代を迎えている。世界では変調方式がCDMAからOFDMに替わるLTEを4Gと位置付けているが、NTTドコモはLTEを未だに3.9Gとして、1Gbps以上を4Gと定義している。もう10年近く前の定義を未だに使っていることになる。

NTTドコモは10Gbpsを超えるようなモバイル通信を5G(第5世代)と定義しており、アルカテル-ルーセントやエリクソン、富士通、NEC、ノキア、サムスン等6社と個別に実験していくことをこの5月に発表している。つまり単なるデータレートの速さだけで3G、4G、5Gとしているのである。

5Gはデータレートの速さを追求することだけでよいのだろうか?この状況は、かつての第5世代コンピュータと称して、官民挙げて取り組んで失敗に終わった国家プロジェクトを思い出す。

2年前、携帯通信用半導体のトップメーカーであるクアルコム(Qualcomm)社の日本法人の方と雑談していた時に、「第5世代コンピュータは結局、パソコンでしたね」と言われた。当時、日本の官僚や企業のトップたちはコンピュータの性能追求ばかり目が行っていた。MIPSやFLOPSといった性能指数をもっと上げることに血眼になっていた。しかし、コンピュータの世界はダウンサイジングが起きていた。市場が相対的に小さくなっていくメインフレームよりもワークステーションやオフコン、ミニコンへ、スーパーコンピュータよりもミニスーパーコンへ向かっていた。性能追求ばかりが能ではない。使い勝手や適切な価格、実効的なスピード、といったコンピュータユーザーの要求は、結局いつでも好きな時に使えるコンピュータを求めていた。メインフレームやスパコンでは当たり前だった「待ち時間」のないコンピュータをユーザーは欲していた。

80年代から90年代にかけて米国を取材すると、このようなダウンサイジングの流れをしっかりと感じた。第4世代のコンピュータまでは確かに性能追求であった。しかし、ある程度性能が上がり、コンピュータを使うユーザーが増えると、「待ち時間」はとても許容できないパラメータとなった。多少、性能が落ちてもすぐに使えるコンピュータの方が実効的に速いのである。2~3日待たなくても計算結果が得られたからだ。ユーザーにとってはワークステーションの方が速く答えが得られた。ダウンサイジングの究極がパソコンだった。

同じことがモバイル通信で起きているように思える。本当にデータレートを速めることがモバイル通信技術の正しい方向だろうか。クアルコムのエンジニアは「5G時代にもダウンサイジングで起きたようなことが起きるのではないだろうか」と語り、通信がもっと身近になることが5Gのような気がする、と加えた。

折しも先週、クアルコム社が、60GHz帯のWiGigチップを開発していたウィロシティ(Wilocity)社を買収したというニュースが米国メディアを駆け巡った。世界最大のファブレス半導体メーカーであるクアルコムは、この買収により、モバイル通信向けWi-Fi規格のほぼすべてを手に入れたことになる。2.4GHz帯のIEEE802.11b/g/nに加え、5GHz帯の802.11acに加え、Wigigの規格である802.11adという三つの周波数帯の技術だ。

Wi-Fi技術を手に入れたクアルコムは今後どのような道を歩むのか。今回の買収による60GHz技術は、データレートが数Gbpsと高速になる。ただし、60GHzというミリ波は、水に吸収されやすいため、雨が降ると電波が届きにくくなる。しかし、イベント会場などの広い屋内で使う場合には非常に大きな威力を発揮する。複数の人たちがビデオストリーミングを同時に楽しめる。また、親しい仲間同士でビデオコンテンツをシェアできる。ピアツーピア通信でビデオやハイファイ音楽をやり取りできる。これまでとは違いデータレートが速くなると、4Kテレビのような高解像度ビデオさえ、友達同士でシェアしながら楽しめるようになる。

これまでの携帯電話やスマホは、隣同士の通話やメールでさえ、基地局に電波を送り、基地局からの電波を受け取って通話やメールをしている。通信トラフィックがパンクしそうになると言われるゆえんだ。もし、隣にいる人との会話やメールを基地局を通さず、直接やり取りできるようになれば、モバイル通信ネットワークを通らずに済む。つまり通信トラフィックに負荷をかけないようにできる。

5Gとは、通信インフラに大きな影響を及ぼさずとも、通話できる仕組みを作り、仲間同士でクイズや、ローカルな話題で楽しめるようにして通信をもっと自然に、もっと身近にすることではないだろうか。

クアルコムが2007年創立のウィロシティを買収して、2.4GHz、5GHz、60GHzのトライバンドのWi-Fi技術を手に入れたことは、彼らの目標とする5Gを手に入れたことに相当する。幹線の光回線からメトロネットワーク、基地局、スモールセルといった通信ネットワークは、心臓から動脈、毛細血管へと人間の体を網羅する血管ネットワークと似ている。それも毛細血管に相当するスモールセルのような細かいネットワークこそ、これからの通信ネットワークを支配するのではないだろうか。4G→5Gへとデータレートだけ速くすると世界から孤立しかねない。またもやガラパゴスになるのか。もっと世界を見ながら、世界と一緒に歩むべきだろう。

(2010/07/09)

半導体チップが病気を治療する

(2014年7月 7日 21:25)ミクロの決死圏という映画を覚えておられるだろうか。人間を薬で小さくし、病気の患者の中に入り、宇宙船のようなカプセルに乗って治療するというSF映画だ。いよいよ、これが現実味を帯びてくるようになった。

今の医学では治せない病気や疾患を半導体技術が治す。目の見えない人が見えるようになる。てんかんの発作を抑える。心臓や肺などにも埋め込める内視鏡カプセルで治療。声を出せない患者が話せる。少なくとも、これらはもはや夢物語ではなくなってきた。これらの例を紹介しよう。

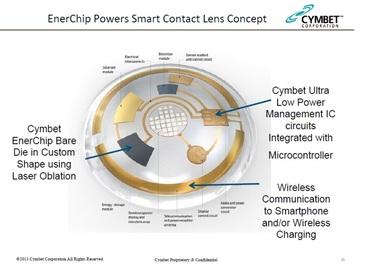

図1は、Googleの提案しているコンタクトレンズ型のウェアラブル端末の例だ。コンタクトレンズ表面に半導体チップと、薄型ディスプレイ、薄膜リチウムイオン電池を搭載、それらを配線でつないでいる。このモデルで、薄膜ディスプレイの代わりに半導体CMOSイメージセンサを搭載し、システムLSIの中身を入れ替えると、盲目の方が見えるようになる可能性を秘めている。コンタクトレンズはセンサと信号を処理する半導体IC(システムLSI)、そしてそれらを動かす電源(DC-DCコンバータとバッテリ)によって、半導体ICからの出力線を視神経につなぐのである。視神経の筋電圧の変化を脳に伝えることで脳がその意味を判断する。もちろん、視神経が正常という人に限るが。

盲目の方が見えるようになることは、長い間実現できなかった夢の一つだ。人間の体には脳からの指令を載せた神経の筋肉がごく微弱な電気を発生することがよく知られるようになった。8~9年前にTexas Instrumentsが開催した開発者会議に出て、片腕のない人に装着した義手でボールをつかみ、一つの箱から別の箱に移動させるというデモをみた。これは、脳からの電気信号を拾い、義手に埋め込んだ半導体IC(DSP)でその信号を処理し、関節ごとに埋め込んだ小型モータを動かすことによって、脳で考えた動きを手に伝えるものだ。このデモで感心したことは、最初はゆっくりとした動作で箱から箱へつかんだボールを移動させるのであるが、学習すると素早い動作でボールを移動できるようになることだ。

その2年後のTIの開発者会議では、何らかの精神的なショックによって失語症になってしまった方が電話で応対できるというデモがあった。このデモでは、首の周りにスカーフを巻いた人が登場した。スカーフの下には声帯の筋電位を検出するセンサを複数取り付けている。センサからの信号を認識し、その意味を理解し音声合成技術で音声を発する。デモでは、プレゼンターが「やあジョン、今日は元気かい」と電話で問いかけると、指にスカーフを巻いた失語症の人は2~3秒おいて「今日も元気だ」と電話で答える。しかし、口は開かない。

人間の神経からの信号を抽出したり、外部の情景を信号に変えて神経に伝えたりすることで、今まで不自由な思いをしてきた患者の疾患を治療できるようになるのだ。これからの半導体は、疾患の治療にも役立てるようにすべきであろう。すなわち、半導体が活躍する場はもっと広がっていく。

台湾の交通大学は、ネズミを用いた実験で、てんかんの症状があるネズミの脳に半導体チップを埋め込み、てんかんを抑えることに成功した。これは、てんかんが起きる直前に、脳内に異常なパルスが発生するため、そのパルスを打ち消すために逆のパルスを送りこむことで、てんかんを抑えようというもの。これまで、患者の中には薬で治療できない人たちもいるが、そういった人たちや手術のリスクが多い患者を救えるようになる。さらに、パーキンソン病のように脳の電気信号の異常によって起きる疾患の治療にも使えるようになるだろう、と交通大学のKer Ming-dou教授は期待している。彼らは、この実験結果を学会発表している。

米国カリフォルニアのStanford大学では、治療のためのさまざまな半導体・エレクトロニクス技術を開発しているが、このほどで成功した実験として、体に埋め込む小さなカプセルに電源を供給する技術がある。今のカプセルは電池を含み、食道から腸を検査するのに使われるが、電池がなければもっと小型にできるため、欠陥の中や心臓、肺などの中にも検査や治療のためにカプセルを人体の外から自由に動かそうというもの。そのためには外部から電源をワイヤレスでチップに送る必要がある。ところが、従来のニアフィールド電界では人体に無害なレベルのワイヤレス電力を送ると臓器に達する前に減衰してしまう。体は外側から皮膚、脂肪、筋肉、臓器という順に出来ている。このため5cm程度の深さまで届かなくてはならない。Stanford大のAda Poon研究室は、電力をワイヤレスで供給するアンテナを工夫し、1.6GHzの電波を5cm程度までは体にダメージを与えることなく供給することに成功した。

これまでの半導体・エレクトロニクスにおける医用電子は、主に診断に使われてきた。治療には薬品や外科療法、放射線療法などが主体だった。これまでの治療技術ではできない疾患には半導体チップを使っていけるようになりつつある。ベルギーの半導体研究所IMECを訪問した時にCEOのLuc Van den Hove社長になぜバイオ技術を開発しているのかを尋ねた。「われわれのテーマは、ガン治療に対して半導体技術は何ができるかを追求することだ」と答えている。半導体エレクトロニクスは、従来の医学のような現代社会の解けない問題を解決する手段になりつつある。

(2014/07/07)