ジョブスなら有機ELをどう使う?

(2015年12月 1日 00:20)アップルが2018年発売のiPhoneに有機ELディスプレイを採用するというニュースが11月26日に流れた。それを受けて、韓国のLGが有機ELラインの増産計画を打ち出した。日本のジャパンディスプレイも生産計画をアップルに提出する計画らしい。にわかに有機ELディスプレイのスマホへの導入が活発になりそうだ。

現在、同じく韓国のサムスンがギャラクシなどのスマホに有機ELを採用しており、サムスンは中小型の有機ELパネルを量産している。LGはスマートフォンよりももっと大型のテレビ向けに有機ELを生産している。液晶と比べ、価格が高いため、有機ELディスプレイはいまだに普及していない。かつてソニーは11インチの有機ELテレビを販売していたが、売れなかった。価格が19万円もしたからだ。

有機ELは、有機という名前の通りプラスチックの基板上に形成でき、フレキシブルに曲がるという特長がある。しかも液晶と違って自分で発光するため、映像は美しい。しかし、これだけで液晶の数倍もする価格は高すぎる。悪いことに、特に青色材料は長期的に劣化するという問題もある。スマホのように寿命が2~3年の製品だとこれでもよいが、テレビだと7~8年の寿命は求められる。メーカー側はまだ、そこまでは寿命を保証できない。

アップルは、有機ELでどのようなスマホを作ろうとしているのだろうか。スティーブ・ジョブスが生きていたら、恐らくサムスンのような有機ELパネルは使わないだろう。サムスンの有機ELパネルは、ただ単に液晶を置き換えただけにすぎないからだ。絵が美しいからと言って、UX(ユーザーエクスペリエンス)は新鮮か?そうではないだろう。有機ELのもう一つの特長であるフレキシビリティをどのように発揮すべきだろうか、を考えてみよう。

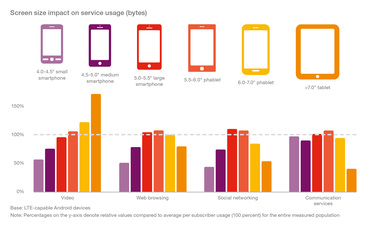

一方で、現在のスマホには消費者からどのような要求があるか、を探る上で、スウェーデンを本社にする世界トップの通信機器メーカー、エリクソンのレポートは面白い。この調査レポート、Ericsson Mobility Report 2015の一部を紹介する。ここではLTE対応のアンドロイド端末を対象にして調査した。ディスプレイの大きさに関して図1のように、テレビや録画などのビデオ映像を見る用途では画面は大きければ大きいほど良い。ウェブブラウジングでは5~6インチが最適、ソーシャルネットワーキングでは5~6インチ、通話でも5~6インチが最適という結果だった。

図1 ディスプレイの大きさについて調査 出典:Ericsson Mobility Report 2015

つまり、次世代のスマホは5~6インチの画面が望まれていることがわかる。現在のスマホよりは少し大きく、ただしタブレットよりは小さい、「ファブレット」と呼ばれるモバイル端末が求められるといえそうだ。PhabletはPhone(電話)とTablet(タブレット)を合わせた造語である。

これらのことから、ビデオを見るときは大きな画面で、通話は小さく、ウェブやブラウジングは適度な大きさで、見ることになる。こんなスマホはフレキシブルディスプレイなら実現できる。2010年ごろ、MWC(モバイルワールドコングレス)で折り曲げると携帯電話くらいの大きさになり、丸まったディスプレイを広げると大きな画面になる、というモデルを見つけた(図2)。

図2 フレキシブルなディスプレイを用いた携帯電話 閉じた状態(右上)から開き始め(中央下)、さらに広げる(左上)

このように本体を丸めながら、かつ小さくなった時に通話できるという形状のスマホなら、有機ELでなくてはできない応用といえる。それも図2の例では金属筐体のガラケーのようになるが、透明感のあるスマホで、しかも丸められる画面だと、固いボディに従来の液晶、丸められて拡大できる画面に有機ELを使う、というようなモデルが登場してもおかしくはない。

2013年のMWCでは、表面が液晶、裏面は白黒のEインク、というスマホをロシアのYota Devicesが発表している(参考資料1)。Yotaは2年かかったが製品化にこぎつけた。Eインクは、キンドルに使われているディスプレイと全く同じもの。電源をオフにしても表示は継続されるという不揮発性である。

こうして見ていくと、両面ディスプレイで拡大用に有機ELを備えたモデルが本命ではないだろうか。アップルは、あっと驚くような製品しか作らない。スティーブ亡き後、そろそろ世の中がアッと驚くような製品を見てみたい。

参考資料

1.

ロシアのヨタ社、液晶・電子インクの2面ディスプレイを採用したスマホを開発(2013/03/05)

三角関係の最新半導体企業買収劇

(2015年11月24日 22:27)今週、米国は感謝祭がある。毎年11月の第4木曜日に行われ、翌金曜日も休めば4連休となるため、今週の木金は静かになる。その連休前を狙ったのかどうかわからないが、半導体企業の買収が先週2件も立て続けにあった。さらに合併までいかないまでも、大型の提携も相次いだ。

まずオンセミコンダクター(ON Semiconductor)がフェアチャイルド(Fairchild Semiconductor)を買収することで合意したと発表した。18日にはタワージャズ(Tower Jazz Semiconductor)がテキサス州にあるマキシム(Maxim

Integrated)の8インチウェーハ処理工場を買うと発表した。

オンセミのフェアチャイルド買収は「トンビに油揚げ」の感がある。11月はじめに、欧州のSTマイクロエレクトロニクス(STMicroelectronics)がフェアチャイルドの値踏みをしていたという噂があった。ST以外にもオンセミとインフィニオン(Infineon Technologies)の名前も買い手の候補として挙がっていた。そして、11月19日にオンセミから突然の発表があった。オンセミはコンファレンスコール(ウェブによる電話会見)を開催、オンセミはフェアチャイルド買収によってパワー半導体でインフィニオンに続く第2位の地位を得ようとしたのである。

買い手のオンセミは、かつて世界第1位の半導体メーカーであったMotorolaから分離して生まれた企業である。MotorolaはマイクロプロセッサやマイコンなどのIC事業をフリースケール(Freescale Semiconductor)とオンセミに分けた。オンセミは当初ディスクリートトランジスタを中心に手掛けていたが、これだけでは他社と差別化できないため、IC化を進めるため小さいが専門的な企業を買収し続けてきた。三洋電機の半導体は安く買えたようだ。三洋側が手放したかったためだ。

一方のフェアチャイルドは名門企業だった。かつてムーアの法則のゴードン・ムーア氏とインテルの社長・会長を経験し故ロバート・ノイス氏らが設立した。「商用のシリコン半導体に集積されるトランジスタ数は毎年2倍で増えていく」という法則(後年になってムーアの法則と呼ばれるようになった)を学会誌に発表した時は、この二人がインテルを設立する前のフェアチャイルド時代だった。老舗と言ってよい企業である。集積化が遅れ、近年はパワー半導体に特化した企業で細々とやってきた。今回、最初から冷や飯組のようなオンセミがハイテクビジネスに成功して、かつての老舗を買収したのである。

マキシムを買収するという噂はこの最近出ていた。当初は、アナログデバイセズ(Analog

Devices)がマキシムを買うという噂があった。その後、TI(テキサスインスツルメンツ:Texas Instruments)がマキシムを買収するホワイトナイトだとも言われた。こういった買収劇は水面下で行われるため、噂しか伝わってこないが、先週の18日に入ってきた最新ニュースは、イスラエルに本社を持つタワージャズが8インチ工場を買うと発表した。

図 シリコンバレーにあるマキシム本社

これもトンビに油揚げかと思ったが、よく考えてみると、タワージャズは製造専門のファウンドリであるため、工場しか欲しくない。マキシムは200mmウェーハラインのアナログとミクストシグナル半導体メーカーで、その工場はタワージャズが手掛けるポートフォリオに一致しており、タワージャズが生産能力を上げるために必要な設備が揃っている。工場を拡張し、さらに世界中に拠点を広げるためには外国工場の買収が手っ取り早いといえる。

こういった買収劇は、基本的に自社の足りないところをカバーするために行う。かつての買収劇は相手をつぶすために行った。つまり、ライバルを買収した後、役員を全員追い出し、支配した。あるいはファンドが買う場合は、従業員のことなどお構いなしに、まるで商品のように工場や企業を売ったり買ったりして利ザヤを稼いでいた。映画「プリティウーマン」でリチャード・ギアが扮するM&Aのやり手の仕掛け人はまさに売ったり買ったりするだけのセールスマンだった。しかし、この映画の最後には、モノづくりを大切にして買った企業をそう簡単には売らないことを約束するようになった。

今の米国の買収劇は、ファンドでも相手をつぶす訳でもない。企業の活力は若い社員で決まり、彼らのやる気(モチベーション)を高めて、自発的に仕事をしてくれる会社が伸びることを米国の経営者は学んできた。だからこそ、社員の士気を高め、効率よく働いてもらうことを心がける。このため、簡単には首を切らない経営者も増えた。景気が回復し優秀な人を採用することが難しいことを知っているからだ。不況が来たら、あらゆる経費を見直し、コストを詰めて乗り切る。その代り、好況になりそうだと判断したら、積極的に投資する。こういった時期を経験すると社員のやる気は高まり、企業の業績も上がるという訳だ。

買収先の企業の得意な製品や技術を熟知していれば、買収によって自社の製品ポートフォリオが拡大し、顧客に対して幅広い製品を提案できるようになる。2010年にオンセミに買収された旧三洋電機半導体部門の人たちからは、かえってハッピーになったという声を聴く。同様に、スパンション(Spansion)に買収された富士通のエンジニアも、新技術を積極的に開発させてもらえるので、充実感に満たされていた。富士通にいた時は、半導体事業を縮小するのだから技術開発をやめろと言われたという。そのスパンションも、昨年サイプレス(Cypress Semiconductor)に買収された。しかも、買収を提案したサイプレスの日本法人社長には、元スパンションで営業を担当していた若いマネージャーが就任した。このような人事はこれまでになかった。

最近の企業買収は、無駄をそぎ、自社のない分野を手に入れ、製品やサービスのポートフォリオを広げ、より多くの顧客を獲得するための手段となってきた。もはや自社がゼロから開発する時代ではない。開発に数カ月かかるのなら、企業を買って技術を手に入れる方が結局安くつく。IoTをはじめインターネットやイントラネットを活用して、自社の生産性を上げたり工場の生産効率を上げたりする新しい変革の時代だから、M&Aが盛んになっているといえよう。

(2015/11/24)

半導体工場は既にIndustry4.0

(2015年11月12日 01:01)11月11日、半導体製造工場の歩留まり向上/生産性向上を目指すインテリジェントな仕組みであるAEC(Advanced Equipment Control)/APC(Advanced Process Control)Symposium 2015が東京一ツ橋の学術総合センターで開催された。これは、半導体製造工場内の製造設備にセンサを設け、そこからのデータを収集・解析しフィードフォワード的に製造条件を予測・設定することで歩留まりを高めようという自動化システムのことである。待てよ、これってIndustry 4.0のことではないか。

図1 AEC/APC Symposium 2015の風景

そう。実は国内の半導体工場はすでにIndustry4.0を適用している。東芝、ルネサスエレクトロニクス、パナソニック、三重富士通セミコンダクターなどの工場は、すでにIoT端末(センサ)を製造装置内に導入し、温度や圧力、プラズマパワー、プラズマ密度、ガス流量等さまざまな製造条件から半導体薄膜の膜厚や電気的特性など膨大なデータを解析している。これらのデータはビッグデータといえるほどの膨大であることも数年前から指摘されてきた。

数ヵ月前、ある半導体メーカーの北欧工場の方が日本で記者会見を開き、その席上でIndustry

4.0について解説した。Industry 1.0は第1次産業革命であり、スコットランドの技術者ジェームズ・ワットが発明した蒸気機関を用いて工場の生産性をそれまでの手工業から圧倒的に高めた。Industry 2.0、すなわち第2次産業革命は蒸気機関から電力に代えて生産性をさらに高めた。1970年代から始まったIndustry 3.0にあたる第3次産業革命は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を使って機械をプログラムすることで効率の良い動かし方を可能にした。いわば工場のIT革命だった。

そして、現在のIndustry 4.0は、IoTやセンサ端末を用いてデータを集め、それをインターネットやイントラネットに載せ大型コンピュータで解析し、最適な条件にフィードバックすることで生産性を上げようとするコンセプトだ。従来のPLCだと、あらかじめ人間が製造条件をプログラムしておくだけの道具にすぎなかったが、Industry

4.0は人間を介さず、センサからのデータを自動的に解析し、それを自動的にフィードバックするもので、まさに自律的に工場を動かす。

こういった説明を受けると、半導体工場はIndustry 4.0を先行していた、といえる。世の中の製造工程の中で最も進んだシステムを半導体産業は工場に導入することで生産性を上げていたのである。生産の良品率を意味する『歩留まり』は95%以上だとか、不良品の発生を最小限にとどめて生産してきた。そういえば、他の産業従事者から「歩留まり95%なんて信じられない」という声を聞いたことがある。

半導体産業は、低コスト化の歴史でもある。ムーアの法則は半導体トランジスタを限りなく安くするための指針であった。1個のチップにトランジスタを集積する数が1年に2倍の割合で増えていく、という法則である。これは提唱したゴードン・ムーア氏が述べているように当初は、社会現象を法則として説明したものだが、のちに主導原理のように変わってしまった。Intelの最新のプロセッサは50億トランジスタを集積しており、仮にそれが2万円だとすると、トランジスタ1個の値段は0.000004円、すなわち0.0004銭にすぎない。ほとんどただ同然である。

このおかげで半導体チップは、コンピュータとテレビやラジオなどの民生機器に使われはじめ、その用途は拡大していく一途であり、その拡大のさまは今でも続いている。工業機器、医療機器、ヘルスケア、スマホ、携帯電話、ICレコーダ、クルマ、電車、飛行機、ロケット、ロボット、スポーツシューズ、歯ブラシに至るまで、実にさまざまな分野へと広がっていった。従来は民生と企業向け、あるいは産業向けと言われていたが、今は社会インフラ(電力やガス、水道、橋、トンネル、道路など)や社会システム(行政、教育など)など社会にも進出している。まさに万能のツールとなっている。拡大の勢いは止まらない。

半導体製品を安く作るために生産性を高める。そのカギが、AEC/APC、すなわちIndustry 4.0であった。

残念ながら、国内の半導体産業は世界の企業に負けた。安く作るための設計技術が後手に回り少量多品種製品を安く設計できなかったからだ。国内の顧客ごとに合わせてカスタマイズすれば利益が出るはずはなかった。半導体産業は、グローバル競争が最も激しい産業である。だからこそ、グローバル情報にアンテナを高くし、国内よりも海外の動向をしっかりと捉える必要がある。

Industry 4.0を推進している国内半導体工場はもっと自信を持ってよい。海外情報に対する貪欲さに加え、低コストの設計技術、プラットフォーム化やプログラム化、標準化を確立すれば世界と競争できる。私は、必ず復活できる日を信じている。

(2015/11/12)

IoTを正しく認識しよう

(2015年11月 1日 00:03)「IoT(インターネットオブシングス:Internet of Things)はもう古い」とか、「今はIoE時代だ」、「IoTは冷蔵庫や掃除機をインターネットにつなげることでしょ」など、間違った認識を持つ人が多いことに驚いた。非常に残念である。IoTはインターネットにモノをつなげることが目的ではない。インターネットのクラウドに上げたデータを利用してモノやサービスをインテリジェントにし、サービスの質を上げること、がIoTの最大の目的である。新しいビジネスやサービスを通して、経済を活発にすることもその一つ。

IoTの定義がいまだにあやふやな日本に対して、米国では定義がほぼ固まってきた。IoT(日本ではCPS:サイバーフィジカルシステムともいう)を利用して、製造業の生産性を上げる目的を持つものをインダストリー4.0あるいはスマートファクトリーと言う。GE(General Electric)社は、さらに製造した製品をこれまでのように販売するのではなく、ジェットエンジンや風力タービンのように例えば千マイルごとに、あるいは1kW発電するごとに料金を決める従量制ビジネスを展開する。これがインダストリーインターネットである。

米国ではIoEと言う人はほとんどない。Internet of Everythingとは言うが、IoEとは言わない。CPSはかつてIBMが言っていた言葉ではある。最近では霞が関の人たちがよく使っているが、世界的にはあまり言わない。むしろ、スマートグリッドという言葉が登場した頃、Smarter Planetと言っていたが、これこそIoTそのものである。つまり、IoTとは、インターネット(クラウド)にデータを上げ、そのビッグデータを解析することで、モノをインテリジェント化しようというコンセプトである。モノをインテリジェントするだけではなく、解析したデータを提供するサービスも含み、最近ではInternet of Servicesとも言われている。

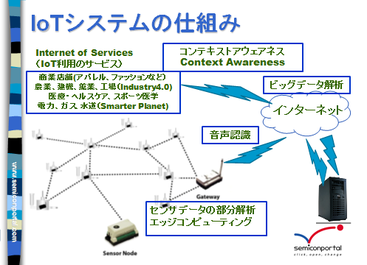

図1 IoTシステムのコンセプト

これらを総称する言葉がIoTである。図1にIoTシステムをイメージした。つまり、センサ端末あるいはIoT端末からゲートウェイを通して、集めたデータをクラウド(つまりインターネット)に上げる。物理的にはクラウド上にはデータセンターのサーバーやストレージなどがあり、データセンターでビッグデータを処理すなわち演算・解析する。その解析結果を、ユーザーにサービスとして提供する。ユーザーは、個人だけではなく商業施設から始まり、農業や建機、鉱業、製造業、医療・ヘルスケア、スポーツ医学、電力、ガス、水道など個人向け・企業向けから社会全体へと広がる。新しい革新的なインテリジェンスが広がることになる。だからIoTのインパクトは大きい。

このインテリジェンスはビッグデータを解析する技術をデータセンターだけではなく、最近はIoT端末やゲートウェイ側でも持つ必要があると言われてきた。これがエッジコンピューティングである。これはIoT端末やゲートウェイでもデータ解析を行い、整理された形のデータをクラウドに上げようというモノ。従来は生のデータをそのままクラウドに上げ、クラウド上でHadoopをはじめとするデータ解析を行う考えが強かった。しかし、ここ1年で、エッジコンピューティングでビッグデータを予め整理するという考えに代わってきた。新しいコンセプトといえよう。逆にビッグデータ解析には、ニューラルネットワークをベースにしたディープラーニングなど人工知能手法が求められる。どちらも効率よく演算し、解析する技術がこれからますます求められるようになる。

National Instruments社は、技術開発に必要な要素はSTEMだという。STEMとは、Science(科学)、Technology(開発技術)、Engineering(生産技術)、Mathematics(数学)の略である。Scienceは、文系のPhilosophy(哲学)とも共通する言葉であり、物事の道理を追求し自然の原理を解明する。TechnologyはScienceに基づき物理的に具体化する。Engineeringは製品としてビジネスに載せる技術である。そして、MathematicsはScienceを具体化するのに必要な表現方式であり、ソフトウエアでアルゴリズムとして表現する。幸いにも半導体にはDSPという積和演算専門のマイクロプロセッサがあり、数値演算に使う級数展開をプログラマブルに計算するチップがある。IoTシステムにはSTEMが必要で、ただ単にインターネットにつなげるものではない。目的と手段をきちんと区別すれば、IoTのインパクトを理解できるはずだ。

これらを概観し、解説する本を出したい、とある出版社に提案したら、IoTはもう古い、と言われた。残念ながらIoTのインパクトを理解していただけなかった。これだけではない。エレクトロニクス技術に疎い人たちと話をしていても、IoTはインターネットとつなげるモノのことでしょ、というだけで、それがなぜインパクトをもたらすのか全く分からなかった、という。IoTの正しい姿を描く本はどなたでも構わないが、やはり発行すべきだと思う。IoTやワイヤレスセンサネットワークなどを研究している人たちに正しい知識の本を書いていただいてもよい。さもなければ米国にもっと遅れる恐れがある。それが怖い。

(2015/11/01)

日経の東芝報道に疑問あり

(2015年10月27日 21:18)先週末、「東芝がCMOSイメージセンサ―事業をソニーへ売却」、「東芝改革、まず半導体から」などの見出しを日本経済新聞が掲載した。東芝の不正会計問題以上に問題なのは、不採算部門を温存していることだ。東芝の半導体は10%程度の利益率を生む儲け頭である。不採算部門を温存していながら、儲けている部門からリストラする東芝に新聞記者はなぜ疑問を持たないのだろうか?

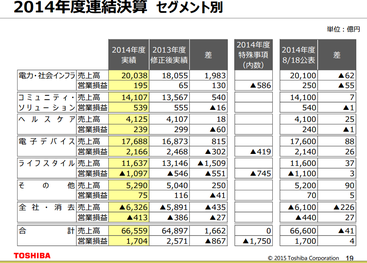

東芝の2014年度(2015年3月期)における売り上げは6兆6559億円、営業利益は1704億円であった。これを事業部門別に見ると、表1のようになっている。東芝のコア事業である電力・社会インフラ事業は売上2兆38億円だが、利益はその1%にも満たない195億円、次に大きな電子デバイス事業は売上1兆7688億円で利益は2166億円と利益率12.2%を誇る。3番目が水・環境システムやエレベータなどのコミュニティ・ソリューションの売り上げ1兆4107億円で、営業利益が539億円とまずまず。4番目が問題である民生・家電のライフスタイル事業の売り上げ1兆1637億円、営業損益は1097億円という巨額の赤字、そして最も小さなヘルスケア事業は売上4125億円、営業利益が239億円、その他となっている。つまり、半導体がなかったら、東芝は赤字になっていたことになる。

表1 東芝の2014年度(2015年3月期)の業績(P/L)

東芝では不正会計問題があり、過去に遡って利益を調整したため、営業外損益も加えると、事業ごとの問題が見えにくくなるため、営業損益で表した。また、直近の2015年度第1四半期の決算報告でも同様な傾向が見られた。つまり、半導体を中心とする電子デバイス事業は利益率10%近い黒字だが、他の事業部門はやっと黒字ないし赤字になっている。

さて、東芝の採算悪くかつ、将来性も見込めない家電・民生機器の「ライフスタイル」事業部門の数字は全く話にならないほどひどい。真っ先にリストラを実行して、利益の上がる仕組みを作るとか、あるいは黒字化の見込みがなければ売却を考えるとか、早急に手を打つべき部門であることは素人にもわかる。

にもかかわらず、儲け頭の半導体部門を真っ先にリストラ対象にするとは、一体どういうことか。これは東芝がいまだに社内パワーバランスが存在し、民生・家電に抵抗勢力が存在することを示唆している。半導体はこれまで、社内の不具合があると真っ先にスケープゴートにされてきた。新聞などのマスコミは、半導体を悪者にするという電機メーカーの経営陣の意のままに記事を書き、日本の半導体没落に手を貸してきた。

実際には、民生・家電を中心とする日本の電機メーカーのコア部分である民生・家電でデジタル化と共にアジア勢に負け続けてきたことが不振の原因だった。企業の不調を半導体のせいにして、半導体産業を自社から切り離したが、民生・家電の大赤字にやっと気が付いた。それがパナソニックであり、ソニーであり、シャープであった。国内の半導体メーカーは主に国内の民生機器・家電メーカーに納めてきたために業績が悪化してきたのである。海外のコンピュータや民生機器メーカーに半導体チップを売っていれば、これほどひどくはならなかった。国内の民生・家電メーカーを相手にしてきたから、沈んだのである。

半導体メーカーの中で唯一、利益率が良かったロームでさえ、国内民生機器メーカーに納入してきたため、リーマンショック時には赤字に転落した。電機メーカーの不調の原因は民生機器のデジタル化について行けなかったところにあった。にもかかわらず、電機メーカーは半導体を悪者にしてきた。

今回の東芝の姿勢も全く同じであった。半導体をリストラする。その代表的な製品としてCMOSイメージセンサをソニーへ売却するということにつながった。しかし待てよ。このままパナソニックやソニー、シャープと同じように民生機器にメスを入れず半導体を悪者にしていればどのような結果になるか、明白であろう。東芝も民生機器メーカーと同じ道を歩むことになる。本当にこれでよいのか?

民生を真っ先にリストラしなければ東芝の未来はないだろう。半導体出身の室町社長が家電・民生に遠慮していては、東芝はソニーやシャープのような運命をたどることになる。ここは、全社的な目で事業部門を見て、改革すべきであろう。社内の抵抗勢力に遠慮していては、改革はできない。

(2015/10/27)

誰でもメーカーになれる

(2015年10月18日 21:15)メーカーズムーブメント(Makers Movement)という言葉をご存じだろうか。米国ではある種のブームである。作り手が従来のような工場や企業から、大学やモノづくり愛好者など「アマチュア的なプロ」へと広がってきているという状況を表す言葉である。誰でもメーカーになれる、という時代に来ていることを意味する。ここ1~2年、3Dプリンターの浸透や、3D CADの使い勝手の向上(参考資料1)、マイコンの普及など、何百万円、何千万円もの大金をかけなくても、モノづくりができるという環境が整ってきた。

1週間前に、電子・機構部品商社のマウザーエレクトロニクス(Mouser Electronics)の人たちにディナーをごちそうになり、最近の動向の情報交換をしているうちに、意外なことを耳にした。理工系大学生や大学院生が行きたい就職先は、モノづくり企業ではなく金融やサービス業であることがこれまでの常識だった。もはや誰もメーカーに喜んで行かない、とさえ言われた。ところが、金融やサービスから再びモノづくりに行く学生・院生が増えてきたというのである。

米国のモノづくりは1980年代からずっとアジアを中心にやってきた。少し前までアジアから中国へとシフトしてきた。しかし、再び米国へ戻ってきた。アジアや中国の賃金が高くなりすぎ、しかもロボット化が進み、人件費比率の高いモノづくりが姿を変えてきたことが大きい。製品原価に占める人件費比率の高い業種や製品が次第に変わってきたのである。こうなると無理してアジアに行くまでもない。米国内でモノづくりを進めればよい。こういった状況が続いてきている中、さらにメーカーズムーブメントの動きも活発になってきた。

起業しやすい環境にある米国の産業で、ファブレスのモノづくりが盛んだが、ファブレスでさえも、実際に実験室でモノを作ってみなくてはEMS(エレクトロニクス関係の製造専門の請負業者:例えばアップルのiPhoneは、台湾を本社とする鴻海精密工業の中国工場で大量生産している)に頼むことはできない。全く新しいコンセプトの製品を生み出す場合には、試作品を作って検証してみることはファブレスといえども常識である。

まず試作して意図するとおりに実際に動くかどうかを確認する作業が必要である。企業に属さない者が実際にモノを作り、それを実証して見せる。だからこそ、ベンチャーキャピタルが資金を提供してくれる。絵に描いた餅では、調査費用程度の金額しか提供してもらえない。

今年の夏に参加したナショナルインスツルメンツ社の一大イベント、NIWeek2015でも、今回のマウザーの話でも誰でもメーカーになれる、Makers Movementという動きがはっきり見えるようになってきた。マウザーは電子部品を誰もが注文できる部品のディストリビュータである。だからこそ、新しいメーカーズムーブメント市場への手ごたえを感じているという訳だ。

半導体ファブレス企業のBroadcomは数年前からWiced(魔女を意味するウィッキッドと同じように発音)と呼ぶBluetooth Smartの開発キット(図1)を企業向けだけではなく、素人でもロボットやガジェットなどに通信機能をつけてインターネットにつなげられるIoT(インターネットオブシングス)デバイスを作ることができる環境を整えるように向けてきた。同じくファブ部門を持っていたファブレス半導体のIDTは、ワイヤレス充電の開発ボード(図2)を一般市場にも売り出し、素人でもワイヤレス充電機を作れるようにしている。

図1 BroadcomのBluetooth Smart開発キット

図2 ワイヤレス充電機は誰でも作れるようになる 自作のロボットやドローンに付けてもよい 写真はIDTの電力の送受信機

米国のメーカーズムーブメントの動きは本物のようだ。半導体メーカーさえもがこの動きに同調するようになってきたからだ。

このようにして回路ボードの動作を確認できれば、次は実際の製品のイメージを描くためにモックアップを作る訳だが、メーカーのエンジニアが作っていたように、今は3Dプリンターで描くことができる。それを手助けするのが、以前紹介したソリッドワークスの最新3D CADである(参考資料1)。エレクトロニクスが動作し、それを含むロボットやガジェットのモックアップができれば、ベンチャーキャピタリストや出資者に見せることができる。しかも、複雑な形状でも3D CADがカバーしているため、モックアップではなく、ロボットやガジェットの試作品を実際に作れるところまで来ている。十万円程度で可能になる。米国ではロボットやガジェットは3Dプリンターよりもずっと安いレゴブロックで作る若者もいるという。レゴブロックに電子回路を搭載し、実働するレゴロボットを作るのである。若者がモノづくりに起業しやすい環境は着実にできつつある。

参考資料

1.

3D-CADに見る日本企業の弱点(2015/10/06)

(2015/10/18)

IoTを軸に買収劇が展開するシリコンバレー

(2015年10月17日 01:03)シリコンバレーで取材していると、日本で語られているIoT(Internet of Things)に違和感を覚えてしまう。IoTはインターネットにつなげることが目的ではない。あくまでも手段である。その手段としてのテクノロジーをどう表現するかという問題である。IoTを利用する目的が工場の生産性を上げることであればIndustry 4.0と呼ばれ、ビジネスモデルを変えるのであればIndustrial Internetと呼ぶ。IBMが7~8年前にSmarter Planetと表現していたコンセプトもIoT端末を利用してインフラの効率を上げようとする概念である。

図 シリコンバレーの一角にあるDouble Tree Hotel

日本ではクルマをIoTの代表のようにいうフシがあるが、こちらではクルマとIoTは別物と考えている。なぜか。クルマには、エンジン系、ボディ系、シャーシ系、インフォテインメント系、さらにADASなどの安全系など、エレクトロニクスを駆使するテクノロジーが満載されている。この内IoTと関係するのはIT化の部分だけ、それもインターネットとつなげて情報処理し、それを利用することはまだそれほど多くはない。自動運転でさえ、ネットとつなげる場合もあるが、つなげないことも多い。

むしろ、組み込みシステム(Embedded system)と称してきたものが全て、IoTと係わってくると見る方が自然の動きになっている。今後、組み込みシステムという言葉は死語になり、IoTになってしまうだろう。というのはIoTのテクノロジーは組み込みシステムに通信機能を付けたものだからである。通信機能を付けることはもはや常識になり、全てモノに通信機能が付き、しかもネットとつながって、目的とする処理を行い、その計算結果を利用してサービスを提供することになる。ちなみに、米国と欧州ではIoEという人はほとんどいない。IoTまたはInternet of Everythingと言うが、IoEとは言わない。また、サイバーフィジカルシステム(CPS)という言葉も、数年前にIBMが使っていたが、今は全てIoTに変わってしまったようだ。

さて、IoTとそれを利用したサービスがこれからの成長エンジンであることは、間違いない。シリコンバレーではIoTを軸にして、あらゆるものが動いている。半導体業界の再編もその一環である。

15日(米国時間)は、アナログ半導体メーカー2社の合併の動きがあった。マキシムインテグレーテッドとアナログデバイセズが合併に向けて話し合いに入ったという噂が流れた。その少し前に、デルがデータセンター市場に向かいストレージのEMCを670億ドル(7兆円)で買収するというニュースがあったばかり。中国の政府系ファンド、紫光集団がマイクロンを230億ドルで買収提案したが、米国政府がNoと言うだろうから、台湾を囲い込んで買収へ持ち込もうという意図みえみえの動きをしている。この中で、戦々恐々としているのがサンディスクだ。マイクロンがウェスタンデジタルと組んで、サンディスクを買収しようとしているというニュースも流れているからだ。また、インテルの第3四半期決算発表があったが、売り上げと利益が前年同期比で減収減益になったのにもかかわらず、好意的に受け止められている。これらの動きは全てIoTと関連している。

まず、マキシムとアナデバとの合併話だが、両社共にコメントを出してはいないため、今のところ噂話にとどまっているが、このうわさが流れた後、両社とも株価を上げた。14日の終わりにはアナデバは8.8%増の1株60.99ドルに、マキシムは10%増の38.33ドルにそれぞれ上がった。この結果、両社の時価総額(平均株価×発行株式数)はアナデバが190億ドル、マキシムは110億ドルとなった。アナデバはA-Dコンバータ/D-Aコンバータなどのデータコンバータやアンプが強い。これに対してマキシムは最近スマートフォンやタブレットのようなモバイルデバイスの電源IC(DC-DCコンバータ)などで業績を伸ばしている。同じアナログ半導体メーカーといえ、お互いに補完し合う製品を持っている同士だ。これらはIoTのフロントエンドと機器の全てに使われる半導体である。さらに、アナデバは今年の6月にRFデバイス(通信機能を担う)専門メーカーのヒッタイトマイクロウェーブを買収すると表明した。つまり、IoT端末やゲートウェイ、データセンターでさえも、これらの半導体が使われる。

紫光集団がマイクロンに対して買収提案を仕掛けた後、マイクロンが一部出資している南亜科技の社長である高啓全氏を紫光集団が引き抜いたと台湾では噂されている。その目的は、高氏を紫光集団の役員に迎え、南亜科技の買収そしてマイクロンの買収へと持っていきたいためであろう。紫光集団は、南亜科技をバッファとして、しかも社長を引き抜くことで、マイクロン買収で米国説得を担うためではないだろうか。

紫光集団がマイクロンを支配したいのは、DRAMだけではない。NANDフラッシュも欲しい。これに対してマイクロンは、ウェスタンデジタルと組み、サンディスクと買収の可能性を話し合い始めたという噂も出てきた。マイクロン、ウェスタンデジタル共、コメントを避けており、まだ噂のレベルにとどまっている。しかし、先月ウェスタンデジタルは紫光集団から38億ドルの出資を受けており、どうやら紫光集団はマイクロンだけを買ってもNANDフラッシュのトップに立てないと考え、サンディスクも含めて買おうとしたのではないだろうか。さもなければ、サムスンと東芝には勝てないからだ。紫光集団がマイクロンとサンディスクの両方を手に入れると、東芝、サムスンにとっては脅威になる。メモリはIoT端末だけではなく、データセンター、データストレージなどやはりIoTと関係する。

最後にインテルの評価にも触れておこう。これはアナリストが当初ダメという烙印を押した予想よりも良かったために評価が上がったということだ。Q3の業績は売り上げが前年同期の146億ドルに対して145億ドル、利益は同33億ドルに対して31億ドルと減収減益だった。当初のアナリストの予想が売り上げ142.2億ドルとしていた。当初の見込みよりも良かったのは、PCがQ3に7.7%減になったのにもかかわらず、インテルの業績がほぼ横ばいだったからだ。インテルはサーバ市場で伸ばし、IoT市場でも金額は小さいが10%伸ばした。PCは特にWindows 10はこれまでと違って、PCの購入を促さなかった。だからPC用のプロセッサの売り上げはかなり落ちたはずだが、インテルはPC以外の市場を積極的に広げた戦略が奏功した。元々IoTではコンピューティング能力が求められるゲートウェイ以上の上位レベルにフォーカスしていたが、スマートウォッチ企業ベイシス社を買収するなどIoT端末市場にも広げている。PC時代の落ち込みを成長しそうな分野へのシフトで補おうとしているインテルの戦略は、日本企業にも参考になるはずだ。

(2015/10/17)

他人を認めなければ国は発展しない

(2015年10月15日 01:34)米国テキサス州ダラスに近い、フォートワースに来て、欧州とアジアのジャーナリストに会い、久しぶりにエレクトロニクス業界から日本のことまでいろいろ話した。欧州とアジアの記者は、日本の安保法案のことをよく知っていた。「日本が海外に出かけて武器を使用し攻撃できるという法律(安保法案)が通ったけど、日本の中ではどうなの?反対する人はいないの?」。「憲法に反していないの?」。「安倍首相のことをどう思いますか?」。

他国の人々は、今回の法案で、外国を攻撃できるようになったことをとても心配している。私の答えは簡単。事実をありのままに外人記者に言うだけである。「安倍首相は『日本の国民を守るためです。日本の平和を守るためです』と言っていますが、他国を先制攻撃することがなぜ日本の平和になるのか、いまだに一言の説明もありません。にもかかわらず、法案を成立しました。憲法学者は違憲だという見解を示しました。だからこそ、憲法を変えてからこの法案を通すのであればまだしも道筋が立ちます。しかし、なぜ平和を守れるのかと、違憲であることに対する考えをいまだに聞いたことがありません。ろくな議論もなく、以前反対していた自民党の議員さえ賛成し法案が通しました」。

ドイツの記者はそうですか、としか言わなかったが、ドイツはヒットラーの経験を踏まえ、かつてのような侵略国家を作らないためにもっと民主的に軍隊の組織も作られていると言う。「ドイツでは、軍隊に入る義務はありますが、福祉施設で働くとかボランティアの道を選択することもできます。強制的に軍隊に入れることはしません。個人の選択の自由があるからです」と彼は続けて言った。

最近のFacebookやTwitterの書き込みを見ていると、相手と議論しないで悪口を言ったり、抹殺しようとしたり、デモを一方的に非難したり、民主主義を知らない日本人が増えてきたように思う。健全な国家は、さまざまな意見を認め合い、さまざまな人を受け入れ(まさに多様化、ダイバーシティである)、議論を交わしより良い方向に向かうことを絶えず探るものである。非難することではない。このことは、企業経営にも言える。

安倍首相が外人記者の「シリア難民の受け入れをどう考えているか」という質問に対して、シリア難民のことは二の次で、まずは女性を活躍させることを重視する、という趣旨を述べられた。しかし、この意識はダイバーシティに全く反することで、難民受け入れも女性の活躍も全く同じこと、つまりダイバーシティ(Diversity:多様化)を進めようという民主主義に反することにつながっている。今の日本に足りないのはまさにこのことである。

1年前、ドイツを本社とする世界的な半導体メーカー、インフィニオンテクノロジーズ社を訪問した時のこと。本社工場のスポースクパーソン(図1)は、ここには53ヵ国の人たちが(何千人か忘れたが)来て働いています、とさらりと言ってのけた。改めて日本企業を見てみると、従業員のほぼ100%が日本人である企業が圧倒的に多い。さまざまな国からやってきて働いている人たちがいるという企業体制にはなっていない。一言で言うと日本人の男ばかり。

図1 インフィニオン本社でダイバーシティの話を聞いたスポークスパーソン

なぜ、ダイバーシティが重要かは言うまでもないが、その意識が世界レベルから見て日本はあまりにも低いので改めて確認しておこう。さまざまな国からやってきて働いている企業はインフィニオンだけではない。インテルやマイクロソフト、テキサスインスツルメンツ、IBMなど一流企業ではさまざまな国からやってきて、働いている。役員や社長なる人も多い。マイクロソフトの社長はインド人だし、グーグルの創業者の一人はロシア人。日本企業が世界的になれないのは、企業だけではなく国家にも問題が大ありだろう。外国人を受け入れないからである。ソフトバンクでさえも外国人はマイノリティだ。これまで、外国人では中国人しかいないほど中国人のプレゼンスは高いが、それでも圧倒的に少ない。

外国人だけではなく女性もしかりだ。少なくとも小中学生までは男女平等であった。成績は男も女もなかった。優秀な女性も多かった。しかし会社には女性が半分に満たない所が圧倒的に多い。これでは戦力を半分失ったことに等しい。優秀なら男、女、日本国籍、外国籍を問わず受け入れなければ、世界とはビジネスで互角に戦えない。日本人だけ・男だけという1/4の戦力で、世界と同じ土俵で勝負できるか?まず無理だろう。だから多様性が求められるのである。多様性の良い所は、自社の得意な分野を補ってくれる企業と協力し、利益を求めながら世界最高の製品を低価格で提供できることである。さまざまの人たちの意見を聴き、一緒にディスカッションし、より良い方向に持っていく。日本の男だけで、それも序列に満ちたやり方では議論にもならない。これでは世界企業と勝負しても勝ち目はない。

優秀だが日本企業に入れない外国人や女性がいたら、大きな人材損失である。一所懸命勉強し働いて、さまざまな人たちとさまざまな価値観を認め合いながらビジネスできれば、考えもしなかった良いアイデアが出てくることが多い。

世界で最もビジネスが盛んで世界をリードしている地域は米国カリフォルニア州にあるシリコンバレーだが、ここのハイテク企業に勤める人たちを調査したレポートを見ると(参考資料1-3)、外国籍と米国籍の比率は50対50、男と女の比率も50対50である。より正確にはむしろ外国籍、女性の方が若干多い。「優秀なら誰でも受け入れる」。この姿勢こそが、世界をリードするような企業が集積し活性化している理由である。保守的な中東部の人たちには「カリフォルニアは米国ではない」とさえ言う人もいる。しかし、こういった地域はビジネスが不活発で、経済的にも豊かではない。日本が目指すべきはやはり、多様化の方向ではないか。

参考資料

1.

シリコンバレーは世界一差別のない所(2015/03/01)

2.

知ってるつもりの外国事情 (1) ―― 世界がお手本にするシリコンバレー(2013/12/09)

3.

第8回:シリコンバレーがいまだに隆盛を続けられる理由(2012/10/30)

(2015/10/14)

3D-CADに見る日本企業の弱点

(2015年10月 6日 23:46)機械や機械部品など外形のデザインを含めた3次元CADは、使いやすさ(ユーザーインターフェース)重視に向かっている。フランスのDassault Systems(ダッソーシステム)が傘下に収めたSolid Works(ソリッドワークス)の新しい3D-CAD「SOLIDWORKS 2016」がリリースされた。これはユーザーの要望を9割実装したものだ、とダッソー・システムズとソリッドワークスジャパンの代表取締役社長を兼ねる鍛冶屋清二氏(図1)は語る。

図1 ダッソー・システムズ/ソリッドワークスジャパン両社の代表取締役社長 鍛冶屋清二氏

同社がユーザーに対してCADで最も重要なことは何か、とユーザーにたずねたところ、最も多い28%の人が「使いやすさ」と答え、「計算速度や快適さ」は24%、「価格」は20%だった。このため、使いやすさを追求するユーザーインターフェース(UI)をこのほど見直した。CADは設計する物体によって異なるが、同じ物体を描くのにマウスのトラッキング(軌跡)を評価してみると、昨年版の「SOLODWORKS 2015」と比べ半分しか、マウスは行き来しなかった。この結果、昨年版だと2分48秒かかった作図が1分19秒で済んでいる。

さらにこのSOLIDWORKSのCADは、シミュレーション機能ともリンクしており、例えば使用中の機械の温度分布などをシミュレーションで可視化できるようにしている。機械を設計し、その機械を動作させた状態の温度分布を把握できれば、熱を逃がす対策をすぐに打てる。3D-CADとシミュレータの魅力は可視化することで改良すべきところをすぐにわかることだ。こういったシミュレーションを実行する場合、CADで設計図を描きシミュレーションで検証し、改良点があればすぐにCAD設計に戻る。今回の新バージョンは、同じコンピュータ画面上ですぐに解析し、すぐにCAD設計に戻れることだという。

また、機械部品同士が接触してしまうような設計図を書いてしまったときでも接触する様子をシミュレーションで解析する場合、新バージョンでは、28%高速に計算できたという。プラスチックを金型に流し込む場合の樹脂流動解析でも計算速度は52%速かったとしている。マルチコアのCPUを使える環境での解析が可能になったことによる。しかもシミュレーションで数値計算のメッシュを切る場合、流動シミュレーションなどでは自動的にメッシュ間隔を変えるという。例えば、変化の激しい個所は細かいメッシュを切り、変化の少ない所は粗いメッシュで計算すると高精度で高速の演算ができるが、このメッシュの切り方を自動的に行う。

「SOLIDWORKS 2016」の特長はさらに、CADとPDM(Product Data Management)の一体化も進んだことだ。PDMは流す製品の開発工程から生産工程に至る全ての情報を一元化管理するためのツールである。工程の無駄を省き、開発期間を短縮する。今回はPDMをブラウザベースで見るためのツール「Web2」も提供するため、タブレットなどのモバイル端末からもCADデータをアクセスできる。また、PDMとCADのインストーラーも統合し、使いやすくした。CADとPDMの統合により、作業効率が上がり、通知処理は400倍も速くなったとしている。

最近では、3D-CADデータから3Dプリンタに出力して、造形をいち早く得ることが可能になっている。2016版は、3Dプリンタで印刷する前のプレビューを見て、目的物の滑らかさを事前にチェックできる上に、目的物のサポート材が必要か、どこに必要か、に関してもプレビューで確認できる。今後、3D-CADのトップメーカーであるStratasys(ストラタシス)社をはじめとする大手の製品だけではなく、さまざまな企業の3Dプリンタにも出力できるようにしていく。

日本の設計者はコスト高になることを嫌い、3D-CADを敬遠する傾向がある。2次元CADで十分だ、という訳である。しかし、CADで設計した物体の形状は、設計者だけが想像できればよいというものではない。プロジェクトチーム全員が一目で理解できるように可視化すれば、予算を握る上司を説得しやすい。また、顧客に対しても早い段階からこっそり見せて、顧客を逃がさないように囲い込むためにも使える。ビジネスを考えると、プロジェクトは設計者だけではなく、生産技術者や営業担当者、管理職、経営層等チーム全員がイメージしたものを共有できれば仕事は早い。ビジネスチャンスを逃がさずにすむ。3D-CADは設計者だけのツールではないことを設計者が理解しなければ、結局、技術で勝ってもビジネスに負ける、ことになりかねない。技術者が過剰に強いところが、日本企業の弱点かもしれない。

(2015/10/05)

文系・理系の区分けをやめよう

(2015年10月 3日 10:19)今朝(10月3日)の日本経済新聞に「『人文系廃止は誤解』国立大通知、火消しに躍起 文科相『対象は教育養成系』」という見出しの記事が掲載された。この通知は今年6月8日に文部科学省から全国の国立大学法人学長と各大学共同利用機関法人宛てに出されたもの。この内容の中で問題とされた部分は、「特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする。」とされた箇所。

このくだりを読む限り、教育養成系学部だけではなく、人文社会科学系学部・大学院についても同様に、「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換を積極的に取り組む」措置を要請している。ところが、今朝の日経では、教育養成系だけに要請したもの、と答えている。だったら、なぜこの文章そのものを修正しないのだろうか。

文書として残しながら、口頭では教育養成系だけというのではそもそもこの通知そのものを否定していることにならないだろうか。通知を修正しない以上、真意はやはり、人文社会科学系も含むと解釈せざるを得ない。

6月のこの通知に対して、日本学術会議をはじめ、経団連さえも文系の必要性を認めており、反対を示してきた。今回の報道は遅ればせながら9月18日の学術会議の定例会を報じたものだが、文科省はこの文章を修正しないという考えはないと日経は報じている。

一連の騒ぎを見て感じたことだが、そもそも文系と理系を分ける必要性は今、どこにあるのだろうか。社会人となると、文系も理系もなく共に必要になる。社会に出ても文系や理系を議論する輩には、「大学」というエリート意識がちらちら垣間見えるだけ。製造業にいるエンジニアといえども原価計算、市場分析、経営戦略、人材育成、資金調達なども欠かせない。また、製品を差別化する重要な技術の中に、量子力学や統計力学(統計学ではない)、熱力学、通信理論、数値解析、アナログ回路、ソフトウエアなどが大きな役割を果たす例が少なくない。文系だから知らなくて当然ではないはずだ。

かつて「三角関数、何になる」と言った作家がいるが、この問いに対してもまともな答えを見たことがない。三角関数は、携帯電話を設計するのに重要な概念だけではなく、クルマやエアコンなどのモーターの設計にもフル活用されている。三角関数は、作家がエンジニアをモデルにした小説を書くのなら当然知っておくべきことであろうし、身近な製品にもふんだんに使われているコンセプトである。津波の被害を想定する場合にも三角関数は欠かせない。

大学の区分けでさえも問題が多い。スーパーコンピュータを使って数値演算で気象予報や複雑な風洞実験などを計算していくが、数学と物理、電子工学、ソフトウエアとの間にさえ「壁」がある。同じ理系と括られても互いに理解できないエンジニア・研究者も多い。例えば、風や水の流れを表現し可視化して見せる場合、その状況をモデル化、数式化、級数展開、数値演算、計算アルゴリズム、プログラム処理などの手順を踏むが、それぞれ数学、物理、電子工学、ソフトウエアなどの知識が必要になる。こういった手順で結果を求めようとしても数百時間も数千時間もかかるようでは使い物にならない。そこで、もっと高速にするための工夫が必要になる。この工夫こそが「テクノロジー」である。テクノロジーでは、時間のかかる原因、すなわちボトルネックを求め、それを解決する手段を模索していく。ビンの口(ボトルネック)のように狭くなっている箇所を広げれば水はどっと流れていく。この時に求められる知識は、幅広い考えである。

例えば、津波は一体どのようにして海岸に押し寄せ、街を飲み込むのか、シミュレーションで見て避難対策を作ろうとする場合には、理系と文系の知識が必要になる。共に必要なのである。まずシミュレーション結果を見て対策を打つ。山の方に向かって逃げる、防潮堤を作る、避難時に開放する道路を作っておく、などの対策は考えられるが、どれを選ぶかはシミュレーションが役に立つ。コストを少なくて済む最適な方法を選べばよい。巨大な防潮堤よりは、松島や瀬戸内海のような多数の島々が並ぶような「防潮島」の方が、コスト的・実効的に有利かもしれないが、こういった場合を計算してみる手もある。行政や学者が考えるよりは解決のヒントとなるアイデアは、地元の人が持っている可能性も多い。

アイデアは柔軟に、ありとあらゆる方法・手段を考えようとすると、そこには文系も理系も共に必要なはずだ。これからの教育が文系だけ、理系だけでは、もはや立ち行かなくなる。これからの日本を経済的な繁栄や安全・健康・長生きの社会を世界の国々と共に続けるためには、教育が最も重要な要素である。20年、30年後の日本が先進国を続けられるように、今から教育をゼロから考え直していく必要があるだろう。このままではその頃までに少なくとも経済は破綻、国が滅びる可能性が大きいからだ。

(2015/10/03)