テクノロジーよりユーザーエクスペリエンスの時代

(2015年5月12日 20:26)ユーザーエクスペリエンスの時代に来ている。テクノロジーよりも楽しいユーザーインタフェースが市場を支配している。もはや、何ナノメートルの半導体を使っているとか、月産何万枚のスループットの工場で生産されるとか、ほとんど意味をなさなくなってきた。CPUはクロック周波数を競わない。消費電力が大きくなるだけだからだ。

ユーザーエクスペリエンスという言葉が使われるようになったのは、iPhoneが誕生してからである。iPhoneをはじめとするスマートフォンの画面の拡大縮小を2本指の操作(ピンチイン・ピンチアウトという)では、静電容量型タッチパネルを利用している。しかし、エンジニア、特に日本のエンジニアは、iPhoneが登場しこれを見た時、「新しいテクノロジー(技術)は何もない」と言い切った。その通り、タッチパネルの歴史は数十年に及ぶ。キーボードがなく、画面に映し出されるソフトキーボードで入力するが、これとてテクノロジーという点では何も新しいものはない。画面を90度傾けると画像も90度変わってしまう機能もついた。これとて、加速度センサで重力加速度を検出しさえすれば実現できることは容易に想像がつく。新しい技術ではない。昔からある。

ところが技術者ではない消費者や一般のビジネスマンから見ると、全く新しいテクノロジーを導入した携帯電話が登場したと思った。私はこんな楽しい携帯電話なら欲しい、と即座に思った。全く新しい画期的な技術は何もないiPhoneに、なぜ魅力を感じたのか。楽しさを表現しているからだ。これを最近では、ユーザーエクスペリエンスと呼ぶ。

日本のエレクトロニクス産業がダメなのは、新しい原理で動作する材料やデバイス、トランジスタ、半導体、部品などを「技術」と呼んでおり、ユーザーエクスペリエンスを新しい機能だと考えなかった点ではないだろうか。性能は、動作速度が速く、消費電力が低い、という能力を追求するが、それをテクノロジーだと錯覚していた。しかも、長い間、このことに気が付かなかった。今でも気が付かずに性能追求に一生懸命になってテクノロジーを開発しているエンジニアはいる。実は国家プロジェクトがそうだった。高性能・低消費電力・高集積・微細化、これらを先端技術だと錯覚していた。国家プロジェクトが失敗した要因の一つともいえる。

非技術系の「テクノロジー」に違和感

(2015年5月 7日 22:12)最近、ITなどで使われているテクノロジーという言葉に違和感を抱く。技術的に高度な難しさを克服して実現した技術ではないことにさえ、安易にテクノロジーという言葉が使われている。元エンジニアだった私には異質な言葉だと感じてしまうため、このテクノロジーという言葉の違和感について、ある外資系半導体メーカーの方に聞いてみた。彼は、「そういわれてみればそうですね。スマートフォンやウェアラブル端末などのガジェットをテクノロジーと呼んでいるケースが多いですね」と同意してくれた。

「Information Technology (IT) と言われている分野は、エンジニアから見ると、コンピュータを使ったサービスとしか見えない。ここにはテクノロジーがあるとは思えない」と言っている元エンジニアの記者もいる。彼はインターネットでさえテクノロジーではないと言い切る。今、ITの4大トレンドと言われるものは、クラウド、ビッグデータ、モバイル、ソーシャル、である。これらはテクノロジーと呼ぶよりもサービスと呼ぶ方がふさわしい。

クラウドコンピュータは、端末のコンピュータで処理・保存するのではなくクラウドコンピュータでハンドリングする。ビッグデータはさまざまなデータを集め、意味のある相関を探したり、解析したりして、結果を生み出すためのツールとなる。もちろん、クラウド同様、サービスとして利用する。

モバイルはスマホなどを利用して検索や、ゲームなど、何らかのサービスを享受するためのガジェットである。ソーシャルは、facebookやLINE、Twitterなど、仲間同士での情報共有や検索などに有力な手段となる。やはりサービスである。

また、「スマートニュース」が分類している「テクノロジー」というジャンルでは、スマホやウェアラブルのような、単なるガジェットのニュースばかりで、そこに使われている最新技術に関してはほとんど触れられていない。また、Yahooニュースの分類には、「IT」と「科学」しかなく、テクノロジーはない。ITにはガジェットの話が多く、「科学」には身の回りと宇宙の話題が多い。やはりテクノロジーではない。

テクノロジーとは、これらのITシステムやスマホなどの端末を動かすために必要なハードウエアとソフトウエアであるといえそうだ。もちろん、その範囲はITから電力システムや自動車技術にまで及ぶ。インテルのチップや、ザイリンクスのFPGA(Field Programmable Gate Array)、クアルコムのモデムチップ、アナログデバイセズのMEMS(Mechanical-Electrical Manufacturing

System)チップや電子部品などのハードに加え、OS(Operating System)やミドルウェア、アプリケーションなどのソフトウエアを使って、汎用ハードウエア(コンピュータともいう)を動かす概念をテクノロジーとエンジニアは呼んでいる。

iPhoneが最初に登場した時、日本のエンジニアは何も新しい技術はない、と即座に切り捨てた。確かに全く新しい部品や半導体のテクノロジーはなかった。ここにエンジニアが考えるテクノロジーと、非技術系人間が考えるテクノロジーとは違いがある。

例えば、ソニーが1980年代に片手で持ち運びのできる『ハンディカム』を開発した時、独自の技術を開発することで実現した。CCDイメージセンサ、リチウムイオン電池、高密度実装技術、2インチの液晶ディスプレイ、などこれまでになかった技術が多かった。イメージセンサは長年、真空管式の撮像管が主流で、なかなか実用化できずに、学会を賑やかにさせていた。今はCMOSセンサが主流だったが、当時もCMOSセンサはあったがCCDセンサの方が光学特性で当時は優れていた。リチウムイオン電池の実用化も難しかった。小型部品の表面実装と多層配線基板技術の開発によって、さまざまな部品や半導体を小さなプリント基板に搭載できた。ソニーのハンディカムはまさに技術の結晶であった。

これに比べ、iPhoneを実現する上で新たに開発した技術は何か。2本指のタッチセンサだけであろう。タッチセンサそのものは決して新しくはないが、2本指で、しかもページをめくるような操作で写真や画像を見せたり、次の拡大、縮小するような動作でそれらを表したりした。技術的には、X軸とY軸方向に電子的にスキャンしており、そのスキャン速度で指の動きを検出したことが新しい。さらにその動きに意味を持たせたアルゴリズムを開発したことも新しい。

縦の画像を横にすると画像の向きも変えてくれる操作は、加速度センサで実現した。地球上では常に鉛直方向に重力加速度が働くため、加速度センサが重力を検知するのである。しかし、加速度センサはすでにクルマのエアバッグに使われていた。iPhoneの登場と同じころ、任天堂のゲーム機「Wii」にも加速度センサが使われていた。新しいテクノロジーでは決してない。

新しいテクノロジーは、おそらくアプリケーションプロセッサかもしれない。ブラウジングや検索するのにマイクロプロセッサの演算能力を大きく向上させた。またアニメやゲームを表現するグラフィックス演算も活用した。こういった演算機能は、消費電力を上げないことが必須条件だった。インテルのチップではなく、アームのCPU回路やイマジネーションテクノロジーズのグラフィックス回路が使われたのはこのためだ。インテルチップが性能を追求してきたのに対して、アームのCPUやイマジネーションのグラフィックス回路では性能はそこそこでかまわないが、消費電力の削減が絶対条件であった。このためアームなどは消費電力を下げる、もしくは上げずに性能を上げてきた。これが今のスマートフォンや少し前の携帯電話の要求にぴったりと一致した。消費電力の削減で電池を長持ちさせるためだ。だから、クアルコムのスナップドラゴンやメディアテックのプロセッサにアームのCPU回路が使われているのである。しかし、全く新しいアーキテクチャではない。ノイマン型コンピュータの域を出ない。

だからと言って、エンジニアの方がエライというつもりはない。むしろ、エンジニアはテクノロジーにこだわり、本当に売れるモノ、消費者の求めるモノを理解できなかった。もう、今の時代はテクノロジーよりもユーザーエクスペリエンスの時代に入ってきている。エンジニアが理解すべきは、テクノロジーではなく、ユーザーエクスペリエンスだ。このことについては、次回のブログで語ろう。

(2015/05/07)

なぜMEMSでも日本は弱いのか

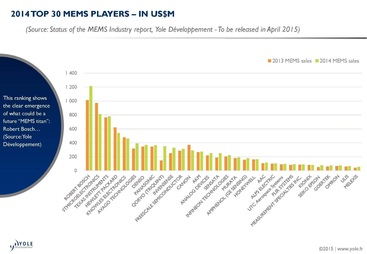

(2015年4月28日 23:06)4月21日~22日、東京・両国でMEMS Technology Forum 2015が開かれた。その中で、なぜ日本はMEMSが弱いのか、という議論が語られた。その中で大学の先生が、三つの理由を挙げられていた;(1)バルクMEMSに固執しすぎ、(2)国との連携が不十分、(3)投資やビジネスでのディシジョンが遅い、という3点だ。この内、(1)と(2)に関しては同意できない。なぜか。

(1)は技術的な手法に関する問題であり、だからと言って日本が技術に弱い訳ではない。技術的には日本が優れている点は極めて多い。つまり、研究開発のフェーズでは日本の技術は劣っていない。しかし、ビジネスが世界から見て遅れている。

(2)は、国と連携すればビジネス的に強くなれる、と言っているようなものだ。これは全く違う。国家プロジェクトをたくさん作って、日本の半導体産業がますます弱体化してきた歴史があるではないか。国に頼るようなビジネスマインドでは世界とは戦えないのである。

(3)の経営判断が遅い、という点では全くその通りだが、この点は外国の方から言われたという。

つまり、以上のことから、大学の先生方は市場経済ビジネスを本当に理解しているのだろうか、と首をひねりたくなる。日本の国家プロジェクトに頼る体質と、かつて米国が連邦政府に頼って失敗した初期のSEMATECHプロジェクトとは共通する。市場経済は、企業が自分の判断で、責任を持ってビジネスを遂行するものだ。誰かに頼るとか、誰かのせいにするものではない。市場があるかどうか、自分でコストをかけて調査し、判断するものである上、市場が求めているアイデアを具現化し、製品化するのが基本だろう。

日本の大手半導体メーカーがMEMS市場に出遅れたのは、市場をきちんと把握しなかったからである。このためIoT(Internet of Things)をベースとするセンサ革命の大きなトレンドを逃がそうとしている。MEMSに対しては、深いシリコンエッチングやメッキなどでシリコンLSIのクリーンなプロセスを汚したくない、という生産技術者の声もかつて聞いた。これは技術者が強く、技術を最重要視し市場を無視してきた態度であるといえる。つまり、MEMSプロセスがLSIプロセスを汚さないようにする方法を技術者が考えるという前向きの態度にならなかった。

これまでのMEMSビジネスは、インクジェットプリンタのヘッド(MEMS技術で作った微細な穴からインクを押し出す)や、テキサスインスツルメンツ(TI)が大成功を収めたDLPディスプレイ(DMD(デジタルミラーデバイス)のミラー部分をMEMS技術で作った投射型ディスプレイ)、自動車エアバッグ用の加速度センサ(微細なカンチレバー構造をMEMS技術で作る)、その他工業用のMEMSの圧力センサなどが主なMEMS製品だった。このため、プリンタビジネスに強いHPやエプソン、TIなどがMEMS市場のトップを占めていた。

ところが、MEMS市場は、スマートフォンに加速度センサが導入されてから一変した。スマホの画面を縦から横にすると画像も一緒に動いてくれるが、これはMEMSによる加速度センサが地面に対して垂直方向の重力加速度を検出することを利用している。スマホに導入されると、1台にたとえ1個のMEMSが使われたとしても年間で数億個の生産が求められる。つまりコストダウンが強く求められ、特にSTマイクロエレクトロニクスなどはこの要求に応え、スマホに載せることができ、2013年の世界市場をボッシュと並んでナンバーワンの地位を獲得した。日本の半導体産業は、この動きについて行けていない。

MEMS技術によって安価なセンサができるようになると世界はどう変わるか。これまで価格の高い工業用のセンサも安価にできるようになると、これまで巨大な装置に3個しか搭載できなかったセンサを30個搭載できるようになる。工業機械に大量のセンサを付けられるようになると、ダウンタイムゼロの機械を運転できるようになる。これがGEの提唱するIndustrial Internetである。機械が故障する前にMEMSセンサで機械の異常を発見できるため予防保守(preventive

maintenance)が可能になる。そうすると、例えば風力発電のタービンに多数のセンサを付けておき予防保守ができれば、何kW発電するたびに料金をもらうというビジネスモデルが可能になり、売りっぱなしの製品ではなくサービス込みのビジネスができるようになる。

だから今、センサ革命が始まった、と言われるゆえんである。残念ながら、日本の半導体大手はセンサ革命の認識さえなかった。しかし、希望はある。中堅の半導体企業である新日本無線(NJR)は1年数ヵ月の間にMEMSマイクロフォンを2億個生産し出荷した。もちろん、用途はスマホである。現在のスマホにはMEMSマイクが1台に3個程度入っている。スマホにはクラウドベースの音声認識機能がある。認識率を上げるためには周囲のノイズを打ち消す機能は必須だ。マイクを2個使い、周囲の騒音を二つのマイクで拾い、その内の一つのノイズを180度位相反転させるとノイズを打ち消せる。あるいは複数のマイクからのノイズを打ち消すためのアルゴリズムを開発している企業もある。

MEMS技術は、市場を見ながら開発していれば、ビジネスを成長させることができる。MEMSとそのセンサ信号から意味を抽出するアルゴリズム、そして楽しいユーザーエクスペリエンスと組み合わせると、面白いことができそうだ。これに音楽や楽器、映像などを載せるデバイスは、きっと楽しいユーザーエクスペリエンスを実現するだろう。このためにはソフト、ハード、サービス、ビジネスモデルなどの各得意なところとコラボレーションすることになる。仲間探しは極めて重要だ。アルゴリズムの得意な企業、IT系のユーザインタフェースに長けた企業など、これまでのハードだけのモノづくり産業の外にいる企業を見つけなければならない。セミナー、コンファレンス、講師との会話などなど、コラボの手がかりにコストをかけることを理解できる上司を説得する「粘り」も必要となる。とにかく、若手が外に出て、IT系の人たちと話せる環境を自ら作り出す努力が必要であろう。

(2015/4/28)

いつまで原発・化石燃料を続けるのか、ロードマップ示せ

(2015年4月21日 23:28)先週、ドイツのデュッセルドルフに泊まり、ビールの街ヴァールシュタイン(Warstein)近くにあるインフィニオンテクノロジーズを訪問した。来るときは、フランクフルトに到着、そこから航空会社の無料バスでデュッセルドルフまで2時間半かけてやってきた。その日はそこに泊まった。すでに時刻は午後8時を回っていた。

翌日、お昼頃の電車でまずゾースト駅に行き、そこからヴァールシュタインに向かうことになっていた。ゾースト駅までの切符を購入する時に、どこ行きの列車に何番線ホームで待つのかを聞くと、全て親切に教えてくれた。事前に、ドイツの列車は遅れることが当たり前と聞いていたので、それを覚悟していたが、拍子抜けだった。きちっと時間通りに到着し発車した。

結局、フランクフルトからアウトバーン(高速道路)をバスでデュッセルドルフ、そして電車でゾースト、タクシーでヴァールシュタインと約450kmの道のりを移動して目についたことは、やたらと風力発電の風車が多いこと。ルート全体が緩やかな高原を移動していたのだが、高原の高いところには必ず風力発電がある。ドイツはむしろソーラー発電の多い国だと新聞報道などを読み思っていたが、どうも違うようだ。

2014年上半期におけるドイツの総発電量308TWhの内、風力が最大の31 TWh、バイオマス22 TWh、ソーラー18.4 TWh、化石燃料の褐炭が77 TWh、石炭56 TWh、天然ガス30 TWh、そして原子力47 TWhとなっている。やはり眼で見た様子と実際の数字とは合っているようだ。化石燃料、原子力とも減らす方向であり、再生可能エネルギーは増加傾向にある。風力・ソーラー・バイオマス・水力など再生可能エネルギーの比率は、14年上半期は28.5%という。前年同期は24.6%だった。ドイツは2025年までにこの比率を40~45%まで引き上げる計画だ。

日本はどうか。懲りずに原発の再稼働を進め、化石燃料の比率を上げている。ただ、再生可能エネルギーの比率が増えると、今のテクノロジーでは電力変動が大きくなるため、日本の電力会社はそれらの導入を渋ってきた。数ヵ月前に九州電力が太陽光の導入抑制を発表したが、電力会社のテクノロジーがまだスマートグリッド化していないため、変動を吸収できないのである。

テクノロジーが進歩しないと仮定すると、原発再稼働、を叫ぶことになる。今は10%程度しか導入できないのは、電力網(グリッド)が電圧と周波数の変動に弱いからだ。しかし、テクノロジーの進歩を考えると、再生可能エネルギーの変動を吸収するためのバッテリーや通信ネットワーク技術の導入し、さらに低コストで実現する技術開発を進めれば、10年後の2025年ごろにはかなり多くの再生可能エネルギーを導入できるようになる。その時点で、再生可能エネルギーの比率をさらに上げることができるようになる。そして、テクノロジーの進歩を考えると、さらに10年後には、50~60%くらいにできるようになるはずだ。

逆に、何の目標も持たずに、一つ覚えのように「原発再稼働」を叫べば、何年たっても技術を習得できず、先進国から脱落していくことになる。これでよいのか?

むしろ、いつまでに再生可能エネルギーを何%導入し、原発や化石燃料を何%に減らしていく、という目標を持ち、テクノロジーを開発することこそ、日本国の繁栄につながるのではないだろうか。そのためのロードマップを作り、着実に再生可能エネルギーを増やすための、ネットワーク技術とバッテリー技術の開発に力を入れていくべきではないか。

ネットワーク技術では、どのサブグリッドの発電所、あるいは消費所、バッテリーが今どのような状態にあり、どこからどこへ電力を輸送してやればよいのかをリアルタイムで把握し、リアルタイムで電力を融通し合う。比較的小さなサブグリッドを多数設け、各サブグリッドが地産池消の電力システムを構築し、ネットワークでつないでいく。まさに、東京大学の阿部力也教授が提唱する、デジタルグリッドのコンセプトそのものだ。つまり、これからは、再生可能エネルギーを大量に導入してもほとんど変動しないグリッドシステムを作ればよいのである。

これこそが未来を拓くテクノロジーとなる。このことで新たな雇用を生み、新たなテクノロジー開発を生み出せれば、日本はテクノロジー立国になることができる。

(2015/04/21)

参考資料

1.

連載コラム ドイツエネルギー便り、自然エネルギー財団(2014/09/25)

http://jref.or.jp/column_g/column_20140925.php

現地集合・現地解散の海外出張も楽しい

(2015年4月19日 23:20)今年の海外出張の予定は1月時点で、10月のEuroAsiaしか決まっていなかった。しかし、2週間前に突然の英国行きが決まった後、今度はドイツ出張と立て続けになった。いずれも企業の訪問取材である。企業の考え方、ミッション、狙い、目的、成果、経過、社員数、社員やトップの顔色や仕事へのスタンス、取材歓迎の仕方、などなど、展示会や学会発表では得られない生の企業情報が得られる点が大変面白く、また楽しい。

現地企業の人たちやメディアの記者たちと話をしていると、現地の企業文化だけではなく、考え方や生活文化さえも見えてくる。これまで知らなかったことも多い。誤解していたことも多い。だから海外出張では、できるだけタクシーを乗らない。バスや電車を利用すると現地の生活の様子が見えてくるからだ。

何度か行ったスペインのバルセロナやパリの電車に乗ると、駅での路上ライブはもちろん、電車がすいている時は、電車の中でさえ勝手にギターを弾きながら歌を唄っている光景はよくある。バイオリンも多い。たいてい、後でお金を入れてもらうように帽子をひろげて回ってくることもある。素敵な歌ならお金を入れることもあるが、聞きたくもない歌なら決して入れない。

ラテン系のスペインやフランスでは電車内で若い男女のキスシーンはよく見かけるが、それも若い男女だけではない。中年の男女でさえもキスしている光景を見かける。さすがにロンドンの地下鉄ではそのような光景は見られない。ドイツでも皆無だ。アングロサクソン系とラテン系とは全く違う民族だから、同じヨーロッパでも違いが見えて面白い。

今回の出張では、企業訪問の現地集合・現地解散という面白い形式の企業訪問だった。旅行会社に手配してもらうと、あまりリーズナブルな旅行計画をいただけないので、自分で手配した。それもネットの旅行関係のサイトから申し込むと、前回の英国出張のホテルのように一人前の値段で乏しい設備のホテルという、リーズナブルではないホテルを紹介されたので、今回は利用している航空会社からフライトチケットと関係するホテルを予約した。極めてリーズナブルな環境の飛行機とホテルであった。

一人旅の出張はいつもながら面白くて、ワクワクする。ホテルのある町はデュッセルドルフで、フランクフルトに到着した日は航空会社の無料バスでデュッセルドルフまで送ってもらい、ここに泊まった。翌日ここからデュッセルドルフ中央駅から電車に乗り、ゾースト駅まで直通で1時間半の電車に乗り込む。フランクフルトからだとゾースト駅まで3時間半~4時間かかる。デュッセルドルフの中央駅でまず腹ごしらえをしようと思い、手ごろなレストランを探した。黒パンやライ麦パンのサンドイッチを売っている店がとても多く、それはいつでも食べられるだろうから、アジアンレストランに入り、ナシゴレンをいただいた。リーズナブルでまずまずおいしく食べた。

この街に来たのは初めてで、切符の買い方もわからなかったため、自動券売機ではなく窓口に並んだ。窓口は日本の銀行と同じように整理券方式で順番が公平なやり方だった。自分の番になると、窓口では最も早い時間の列車を教えてくれたが、乗り換えが1回ある。ゾースト駅は初めていくところだったので、直通はないかと聞くとあった。そのチケットを買い、ついでに列車の地図もいただいた。

列車は時間通りに到着し、時間通りに発車した。電車が30分遅れることは当たり前と聞いていたので、逆に驚いた。現地駅でその企業の日本法人の方と偶然にも会い、同行させていただいた。

帰りの列車には、列車の鉄道地図をいただいたので、途中のドルトムント駅止まりの電車に乗り、そこで乗り換えデュッセルドルフ中央駅に戻った。ドルトムントは、大学で有名な街なので、なんとなく親しみがあった。かつて、日経エレクトロニクス時代にドルトムント大学の研究成果を何度か報道したことがあったためだ。もちろん、サッカーファンにはおなじみの街だろう。乗り換え時間が10分ほどしかなかったため、街を散策できなかったが、今後訪れる機会があったらこの街をゆっくり見てみたい。

デュッセルドルフの街を翌朝、散策すると、ビスマルクの銅像があり、中央駅からこの銅像まではビスマルク通りと呼ばれている。その先を行くと、ライン川に出るが、そこへはデュッセルドルフ中央駅から地下鉄に乗って三つめのハインリッヒ・ハイネ駅を降りるのが早そうだ。この駅を降りると、辺りには人通りが多く、まるで銀座通りである。観光スポットの一つになっているようだ。おしゃれな店やカフェなどが立ち並び、時には怪しい大道芸人もいる。写真は、人がまるで中に浮いているように見える仕掛けである。なぜ浮いているように見えるのか、結局わからなかったが、ずいぶん多くの人が見物していた。蛇の形をした入れ物にコインを入れてほしい、としている。他にも怪しい大道芸もいたが、写真は撮らなかった。

午後2時にはホテルからフランクフルト空港への直通バスの手続きが始まった。ここから約2時間半で空港に到着する。長いバスの旅であるが、これもめったに乗れないので面白かった。車窓からは風力発電の風車がやたらと目につく。ドイツはソーラーがたくさんあると思っていたが、風車の方が圧倒的に多いことに驚いた。

昨年9月のドレスデンの見学では、かつて東ドイツを支配していた共産主義のために、キリスト教そのものがかなり失われ、無宗教の人たちが増えたと聞いた。第2次大戦の空爆によって受けた教会や銅像などの修復は、このため共産主義時代は全くなされていなかった。90年前後の冷戦雪解けと東西ドイツの統合によってようやく、修復工事が始まったのだという。今は修復されていた建物が多く、荘厳な建造物は心に響く。日本のお寺を回って感動するのと同じような気持になる。

今回歩いた街は、全て西ドイツであったためか、古い建物が少なく近代的な建物ばかりで、少々がっかりした。裏返せば、激しい空襲を受け、古い建物がほとんど失われたともいえる。英国とはずいぶん違う。わずかに残された教会などの建物だけが歴史を感じた。

(2015/04/19)

半導体メディアがなぜ潰れたか

(2015年4月16日 06:29)電子ジャーナル誌が3月31日を持って休刊・発行元は解散した。日経BP社が発行していた電子媒体の「日経BP半導体リサーチ」も6月末を持って休刊する。なぜこうも半導体関係の雑誌やメディアが休刊するのだろうか?その答えを分析する。

半導体産業は極めて流れが速く、その流れについていけなかった企業が続々脱落している。ここ1年の講演でよく述べていることだが、半導体産業には大きな動向(メガトレンド)が二つある。一つは半導体チップがこれまで想定されていた分野よりももっと広い分野へと使われるようになってきたこと。もう一つは集積回路(IC)の集積度が上がり、極めて複雑になったため、一つの企業が全てをカバーするのではなく、自分の得意な分野にだけ集中するようになったこと。水平分業はその結果である。

半導体の使われる分野が極めて広くなったということは、実の多くの顧客をカバーする必要があり、もはや1社で全分野をカバーすることが難しくなった。次の半導体チップがどこの誰がどのようなシステムに使おうとしているのか、これを半導体企業側がつかみ、半導体を使うユーザ企業(OEM)に提案していく。これが現在の世界の半導体企業の勝ち組パターンとなっているが、限られた分野にフォーカスせずにこれはできない。逆にこれができない企業、あるいは何でもできると称している企業は脱落する。

(2015/04/16)

急ぎ足の英国出張記

(2015年4月 1日 04:25)29日の日曜の朝、成田を経って急きょ、英国にやってきた。ケンブリッジとサザンプトンの企業計3社を取材するためだ。出張が決まったのは出発の4日前。フライト、ホテルの手配は全て自分でやるしかなかったため、時間をとられた。ここまで直前になると旅行代理店のウェブサイトからはホテルがとれない。やむなく、インターネット専用の旅行サイトで予約した。あまりリーズナブルな価格ではない。

ただ、旅行を楽しむという観点からはフライト到着が遅れたのも悪くない。ヒースロー空港に到着したのが、16時15分の予定が1時間ほど遅れ、実際に出口を出たのは18時だった。当初は、ヒースローからエクスプレスに載って、ロンドン市内のパディントン駅まで行き、そこで地下鉄に乗り換え、地下鉄で1か所乗換えて、キングスクロス駅に行き、ケンブリッジに向かう予定だった。しかし、荷物は嵩張るので、もしかしてケンブリッジまでの直行バスがないかどうか空港で聞いてみた。すると、あるという返事。では、ヒースロー空港からケンブリッジのシティセンターまでのバスのチケット(30ポンドだから悪くはない)を買い18時30分のバスに乗った。ただ、ヒースロー空港は広いから他のターミナルを三つくらい周り、空港を抜けるのに50分もかかった。

1時間後、途中のスタンステッド空港に立ち寄り、さらにもう1カ所停まり、ケンブリッジについたのが夜の9時半になっていた。近くにタクシーがいたから、ドライバーに、ホテルまで行って、と言ったら、どこかの国のタクシーと同じで、公園を横切ればすぐだから、歩いたほうがいいよ、体よく断られた。公園を横切り、向こうの通りに行くと4人組の中年男女がいたので道を聞くと、その通りをまっすぐ行けばよい、と言われ歩いた。本当かなと思いながらさらに歩くと、人が来たのでまた聞くと、もう少しまっすぐ進めばあるという。同じことを言っているので、間違いなさそうだと確信できた。すると18世紀の大学らしき建物が見えたので、この近くだなと思いさらに進むと、ホテルの名前が塀に書いてあるが、入り口がない。その先は暗くて何も見えなくなるので、道を引き返すと、大学らしき門が見えたので、入ってみた。ここはホテルですかと尋ねたら、そうだという返事。やっと泊まれると思った時は9時45分だった。チェックインを済ませると「あなたは、入学試験をパスしました」と言われたので、「今日から私も大学生だな」と切り返し大笑いした。

さて、この安宿(場所の割に価格は高い)は面白い。ケンブリッジで泊まったホテルは、様相が大学のキャンパスだ(図)。周囲が石の壁に囲まれ、入り口には守衛がおり、そこがフロントに相当するのだから。部屋に行くためには、広いキャンパスの中庭を二つも通り抜けなければならない。しかも宿は狭く、まるで学生寮のようだった。バスタブがなく、シャワーのみ。部屋にも何もない。石鹸とシャンプー、紅茶があるのみ。ただ、さすがイギリスだと思ったのは、クッキーが置いてあった。食欲があまりなかったので、クッキーを夕食にして、取材の準備を始めた。

図 宿泊したホテルキャンパス内の建物

このような形で出発した今回の取材だが、最後の31日は、ロンドンからサザンプトンまで日帰り出張のような感じの取材であった。私自身は一匹狼のフリーランス技術ジャーナリストであるから、仲間であろうと、一人であろうと依頼されれば受ける。それもテクノロジーであればなおのこと。もちろん展示会や学会などの取材とは違い、資料が常に準備されている訳ではなく、ヒアリングが基本となる。それだけに準備は入念に行わなければならず、結構時間をとられることが多い。それでも、通常のイベント取材では得られない情報が多く、いくつになってもやめられない。

ケンブリッジは大学の街である。産業的にもR&Dの強い街だ。たぶん最高の製品は、ケンブリッジで研究し、シリコンバレーで開発、日本かドイツで生産を始め、中国か台湾で量産する、というサイクルが最も成功するパターンかもしれない。

英国の面白いところは、ケンブリッジによく似たシステムで起業させ、ビジネスにつなげようとする動きは多い。サザンプトン大学も同じで、ブリストル、バースなどの地域も含め、SETsquareと呼ばれる地域は、大学と中小企業やスタートアップのベンチャー企業も多く、大学発ベンチャーを生みやすい環境にある(参考資料1)。31日に訪問したところも、サザンプトン大学からスピンオフして、起業したスタートアップであった。社員のほとんどがドクターだという、訪問した会社は、ビジネスマインドのある大学の教員と博士課程を終えたエンジニアが単純作業の部分はできるだけ自動化するなど、楽しく開発することに重点を置いていた。ポスドク問題の解決に一役買っている。

やはり、これからの時代は、人間としての楽しさ、すなわちユーザーエクスペリエンスを追求する時代に入ったことを改めて実感した。もはや性能追求の時代ではない。

(2015/03/31)

参考資料

1.

津田著「欧州ファブレス半導体産業の真実~日本復活のヒントを探る」、日刊工業新聞社刊、2011年

大雪で見えないLED信号機は改善できる

(2015年3月13日 22:04)この冬の大雪は、LED信号機にも雪を積もらせてしまい、従来の白熱灯の信号機よりも優れたメリットが仇になった、というような記事を見た。雪が赤、青、黄の信号灯をふさいでしまい、色が認識できなくなったのだ。従来の信号機は白熱灯だったから、無駄に発熱し雪を溶かしてくれた。このため、雪がランプに付着しても熱で溶け、赤、青、黄の色が見えなくなることはなかった。

この記事を読んだとき、まるでLED信号機が悪いように読めた。また、好き勝手に書き込むツイッターでは、雪国にLED信号機を設置したのはバカだ、という口調も少なくない。ではどうすればよいのか?だからと言って消費電力が大きく、明け方・夕方の斜めからの太陽に反射されて青、黄、赤の信号が見えにくかった白熱ランプに戻るのか。そういう訳には行かない。

答えは簡単だ。雪に強いLED回路設計をすればよい。むしろ、大雪という災害は、LED信号機にもっと改善の余地のアイデアをくれたと考えるべきではないか。普段のLED信号機は、消費電力が少なく、CO2の排出を減らし環境に優しいだけではなく、視認性が高く、事故を起こしにくい信号であることに変わりはない。だったら、大雪でも雪を解かすような構造にすればよいのである。

ここにテクノロジーを活用する。例えば、大雪の時にだけ、電気を無駄に使うように電圧を上げ電流をたくさん流し、発熱を促せばよいのである。LEDは電流を流せば流すほど輝度は増し、発熱する。ただし、発熱しすぎると熱暴走を起こす恐れがある。有名な787機のバッテリ故障と同じように熱暴走を起こしてしまえば、LEDを配線しているボンディング線は溶けだして使えなくなる。つまり、熱暴走を起こさない範囲で電流をたくさん流し、輝度を上げ発熱させる。幸い、雪は冷却材として発熱を抑える役割を果たすから、熱暴走を防ぐ役割もある。

さらに、センサを付けて、雪を検出したら、LED電流をたくさん流すようにパワートランジスタを動作させればよい。雪を溶かせるかどうかを実験して確認する。一つの信号機あるいは一つの交差点の4台の信号機で雪を検出すると同時に、他の場所にある信号機にもその情報をM2M(マシン-ツー-マシン)などで伝える。LED信号機もIoT(インターネットオブシングス)になる。各地の信号機に全てこのような対策を施せば、回路部品コストを大量生産でき、LED信号機のコスト上昇を抑えることができる。

要は、LED信号機を悪者にせず、テクノロジーをしっかりと駆使すれば済むことだ。新しいテクノロジーは、古いテクノロジーよりもメリットは非常に多い。もし新しいテクノロジーに欠点が見つかれば、その欠点を次のテクノロジーで克服していく。これが人類の進化の歴史である。大雪でLED信号機が使えない、という事実が出てきたら、LED信号機を使えるようにするためにはどうすればよいか、を考えればよい。白熱灯に戻ってはデメリットが多すぎて、人類の進歩に逆行する。

環境に優しい社会を作ると称して、昔の生活に戻ればよいとする人たちがいるが、テクノロジーをもっと知って欲しいと思う。CO2排出量を下げよう、環境をもっと良くしようと思うのなら、テクノロジーで解決する方法を求めればよいのであり、昔に戻ることではない。人類が他の動物よりも賢く、しかも進化できたのは、現状よりもさらに改善する方法を考え、実行してきたからに他ならない。

数年前にクルマの制御に使っているソフトウエアの不具合(バグ)発生を知り、だからソフトを使わずに昔のような純粋機械のクルマを作るべきだという記者がいた。これも今回の大雪事件と同じ態度だ。交通事故死がここまで激減したのはクルマのエレクトロニクス化、コンピュータ化によるところが大きい。さらに進化させるためには、ではどうやってバグ取りを効率よくできないか、というテクノロジーによる解決法を見つけることが重要だ。

だから、今回の大雪によるLED信号機故障の記事やツイッターをみて、これを解決する方向へ持っていこうという意見が出なかったことは、テクノロジーを知らなかったからではないかと思う。もっと謙虚にテクノロジーを知り、人類の進歩を進め、社会を変えていく。これこそ、今は亡きスティーブ・ジョブズ氏が言っていた「Stay hungry、Stay foolish」に通じるものがある。

(2015/03/13)

シリコンバレーは世界一差別のない所

(2015年3月 1日 20:24)シリコンバレーでは男女差別がない。国籍による差別もない。米国は差別をなくすことに非常な努力をしてきた国だが、東海岸の企業や欧州の企業はまだそこまで行かない。しかし、シリコンバレーは全く平等なところだ。差別をしていては競争に負けるからだ。

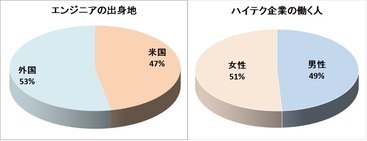

これは、シリコンバレーの新聞、サンノゼマーキュリーニュース紙の記者を20年経験した後、シリコンバレーのコンサルタント会社、シリコンバレーリーダーシップグループ(SVL Group)で、コミュニケーションズ担当VPのスティーブ・ライト氏がその調査について発表したもの。シリコンバレーでハイテク企業を動かすCEOにアンケート調査した。それによると、シリコンバレーのハイテク企業で働くアメリカ人と、非アメリカ人の割合は、ほぼ半々、むしろ非アメリカ人の方が少し多い(図)。グーグルの創業者の一人、セルゲイ・ブリン氏はロシア出身、インテルの元社長アンドリュー・グローブ氏はハンガリーからの移民である。

図 シリコンバレーで働く外国人や女性は多い 出典:SVL Groupのデータを元に津田建二が作成

また、女性と男性の割合についても、女性の方がわずか多い。1999年から2005年までヒューレット・パッカード社の社長を勤めたのはカーリー・フィオリーナ氏だったし、ヤフーの現在社長はメリッサ・マイヤー氏だ。

シリコンバレー以外の企業でも、優秀な外国人や女性を確保しようとする企業は増えている。例えば欧州では、シーメンスから独立したインフィニオン・テクノロジーズ社のミュンヘン本社に働く外国人は多い。そこでは50数カ国からの人々が働いていると簡単に言う。英国のエディンバラ大学を訪問した時も、世界中から人々が留学し、何百人も研究者や教師として働いていると聞いた。アームやイマジネーションテクノロジーズでも数十カ国からきていると聞かされた。外国人と一緒に働くことは当たり前なのだ。

加えて、人を大事にする企業風土がインフィニオンにはあり、その究極は家族である。小学校入学前の子供を預かる保育所と幼稚園が本社敷地内にある。優秀な社員の子供がいずれインフィニオンに入って欲しいという経営判断からきているという。この「魅力ある人材育成」のために女性の管理職を増やす計画もある。現在、ワーカーを除くホワイトカラー社員の25%が女性で、その内の管理職は12%しかまだいない。これを2020年までに20%に増やそうとしている。そのために働く環境を充実させ、子供のケアが重要だとしている。

シリコンバレー以外の地域や国では、外国人や男女の差別をなくし、優秀ならば国籍や性別は無関係にしようと思う気持ちは強い。優秀な人が辞めると、その人と同等以上の力のある人を採用することが極めて難しいからだ。だから今は、簡単には首を切らない。現実に即戦力となる人を一人採用するためにかかるコストは300~400万円と言われている。リクルーティングのための仲介企業へのコストや、ヘッドハンティングなどのコストは実に高い。

だからこそ、優秀な人が辞めないように福利厚生に投資することは常識となっている。グーグルやアップルは24時間、社内のカフェテリアをオープンしており、しかも社員は全員無料だということは、有名な話だ。リニアテクノロジーのボブ・スワンソン会長は、私とのインタビューで「優秀な人間を見つけ、その場所を離れたくないというのであれば、本人の住んでいる場所をデザインセンターにする」と答えている。この方針は、ライバル会社でも採用するようになってきた。他のアナログ半導体メーカーでも同様なことを2年後に聞かされた。優秀な人間ならば国内外、男女を問わない。その理由をスワンソン氏は「優秀なアナログ技術者の採用は、いつも大変苦労する。絶えず大学と掛け合うことが多く、労力を費やすからだ」と述べている。同氏は、リーマンショックの時には一人もクビにしなかった、と胸を張って自慢する。

外国企業に引き換え、日本は本当に、差別の多い国だと思う。日本の企業や団体では外国人の比率は極めて低い。1%にも及ばない。学会や講演会に出席してもほとんどが日本人、それも男性ばかりである。女性は1割に満たない。ましてや外国人はほぼゼロである。国際化、グローバル化とは名ばかりだ。外国人が家を借りる場合、差別や偏見も多いと言われている。この現状に対して、企業や団体などの努力が見られない。外国人採用の条件が、ただ日本語を話せることになっているという現状は、能力開発にならない。

かつて、外国人を採用した日本企業では、外国人に翻訳や通訳をさせていた。その人の持つ能力を活かそうとは考えていなかった。このため、日本企業を止めていった外国人は多かった。

政府が女性の地位向上と称して「男女共同参画プロジェクト」を推進していても、誰も責任もってこのプロジェクトを管理、進行させていない。こう書くと、男女共同参画プロジェクト」の責任者はいる、と政府は言うだろう。では、社会で女性の責任ある地位が増えていなければ、命を賭けて責任をとっているか。指導者の責任とは、強いリーダーシップを与えられ、成功に導くための道筋を描き、実行したうえで、部下を一つの方向に導くことを指す。これができていなければ責任を果たしているとは言えない。もちろん、目標を達成していなければ、そのやり方が間違っていたわけだからリーダーを辞めなければならない。どう見ても責任者は不在だ。だから日本で女性や外国人の地位は上がらない。プロジェクトを推進する以上、責任を持って結果を出してほしい。

(2015/3/1)

アップルは電気自動車を作るのか

(2015年3月 1日 10:46)アメリカでは、アップルがクルマを作るのではないか、といううわさで持ちきりだ。先週、Wall

Street JournalやBloombergなどのメディアがアップルいよいよクルマ(電気自動車EV)を作るという話を伝えている。本当だろうか。

アップルが正式に発表するまで、様々なブロガーやメディアは憶測を流すのはこれまでの常識だ。2月19日の日経産業新聞はWall Street

Journalを引用し、「米アップルが電気自動車(EV)の開発を進めていることが欧米メディアの報道で明らかになった」という書き出しで記事を飾っている。しかも、記事中にはご丁寧に、プロジェクト名は「タイタン」、受託製造工場は「マグナ・ステイヤー」社という最もらしさまでついている。

グーグルが、自動運転のグーグルカーを設計・製造していることはすでに知られている。しかも自動運転車で世界をリードしているかのように報道されている。グーグルだけではない。