日本は相変わらず井の中の蛙

(2014年4月10日 19:53)日本のIT・半導体・エレクトロニクス業界が外国企業や経営層などの要人と付き合いが少なく、グローバルマインドからほど遠いことは、何度か指摘してきたが、取材記者も同様だ。「またしても日本人の存在感がない」と記者も負けずに「超ドメスティック」であることを以前、指摘した。残念ながら今でもその考えは、変わらない。

カリフォルニアのシリコンバレーに4月5日に来て毎日、テレビと新聞(USA Today)のニュースを見ているが、日本で大騒ぎしている小保方晴子さんの記者会見の模様などはこちらではほとんどニュースにならない。CNNは、マレーシア航空のゆくえを追いかけた特集を毎日流している。高校での銃による乱射事件がその間に流れる程度だ。日本と米国の関心事は大きく違う。

小保方さんのテレビ会見のニュースを見ても、これでもか、これでもか、と執拗に質問攻めにしている。まるでいじめだというコメントを見た。これまでの流れを整理すると、(1)STAP細胞は存在すると主張し続けており、研究にかける情熱は非常に強い。(2)反面、論文を書くことにはあまり熱心ではない。要はこれだけではないか。論文がいい加減だったために全ていい加減と見るのは正しいことだろうか。

ごく一般論であるが、エンジニアや学者の世界では、研究熱心で常に俺が一番とか、俺の方がオリジナリティにあふれているなどを口走る一方で、一つの雑誌に投稿した原稿をそのまま別のメディアに投稿して平気な人間もいる。つまり著作権に関しては全く気にしないのである。数年前に、ある雑誌に投稿した原稿と全く同じ原稿を投稿してきた人間に対し書き直してくれ、と要求したら、俺は社会学者だからそのようなことはできない、と突っぱねられたことがある。もちろんボツにした。学者の世界では、著作権を気にするメディア側の常識が通用しない。メディアの世界では、別のメディアに書いた原稿を記者が書くなら、即クビである。逆に学者の世界では、別の人間に手柄を取られたくない、という意識が鮮明に強い。常にオリジナリティ、俺が最初、を主張する。

化学の世界では、限られた時間でさまざまな条件を振って実験するためにコンビナトリアルという手法がある。最近は新材料が出てきたためにこの手法を半導体プロセス開発に応用するという動きもある。生物化学・医学でもコンビナトリアルを使えるように技術を開発すればもっと簡単にSTAP細胞を生み出す条件を絞り込むことができる。理研ではこの手法を適用しようと工夫してきたのだろうか。

カリフォルニアのエンジェル(ベンチャーキャピタリスト)の話では、一度失敗した人に対しては出資する可能性は高いという。失敗したことで必ず何か教訓を得ているはずだからである。日本は、失敗するとずっと末代までダメと言われる。せっかく教訓を得ても何にもならない。今回、小保方さんは論文も研究と同様にしっかりとオリジナルな文章を書くべきことを教訓として得たはずだ。

やはり、放送を見た視聴者のコメントにあったが、日本から脱出して米国でSTAP細胞の研究をしてはどうか、という意見だった。少なくともカリフォルニアは一度の失敗には寛容である。日本は本当に井の中の蛙である。外国の記者と政治までも含めた話をすると、彼らは日本のことをほとんど知らない。名前だけ知っている尖閣諸島のことは、グリーンランドと比較して語られる。グリーンランドはデンマーク王国の所属であるが、多数の島がカナダとの国境に面するため、国境線上の島の領有権を巡って係争中だそうだ。最近、ここに資源があることがわかり、中国が領有権を主張し始めたそうだ。デンマークの記者からの話である。日本にいると、こういった話を聴くことができない。

アジアと欧州の記者が集まり、カリフォルニアの企業を訪問したり、小さなベンチャーにはホテルの会議室でプレゼンしてもらったりするEuroAsia 2014に来ている日本人は、残念ながら私と、電子ジャーナルのコレスポンデントである服部毅さんの二人しか来ていない。シリコンバレーの企業には他のメディアはリーチできていないことになる。ちなみにアジアの記者は、台湾、中国、韓国と日本、欧州はイタリア、デンマーク、ドイツ、英国などであり、英国以外の記者は英語を母国語としないため、時々もっとゆっくり話してくれということもある。

やはり現地で話を聞くと、十分な説得力があり、なおかついろいろな資料をいただける上に質問にもとことん答えてもらえる。極めて効率が良い。理解も深まる。もちろん、知り合いの記者も多いが、新しい記者とも知り合える。最近のサムスンやTSMC、GlobalFoundriesなどの動きについても情報交換する。東芝の研究データを盗んだ産業スパイのことを台湾人以外は知らなかった。どうしたら日本は井の中の蛙から抜け出せるのだろうか。もう私にはわからない。

(2014/04/10)

IoTとは何か、位置づけを考える

(2014年4月 6日 13:02)IoT(Internet of Things)とは何か。騒がれている割には定義がはっきりしていない。M2M(マシンツーマシン)やWSN(ワイヤレスセンサネットワーク)とはどう違うのか。その違いを考察してみる。

インテルが2013年11月、IoT Solution事業部を新設、日本にもその事業を説明するための記者会見が開かれた。会見後、Jim Robinson事業部長(図1) をつかまえて「Intelが狙うのはM2Mやワイヤレスセンサネットワーク(WSN)のゲートウェイから上のレイヤーだと理解したが、IoTとインダストリアルインターネット(Industrial Internet)とはどう違うと定義しているのか?」と聞いてみた。彼の答えは、「Intelが上のレイヤーをIoTビジネスとしてやっていくことはその通りだ。IBMのスマータープラネット(Smarter Planet)もGEのインダストリアルインターネットもIoTもみんな同じことを指している。企業によって言葉が違うだけさ」と答えた。

「アップルがルネサス子会社買収」報道の裏を読む

(2014年4月 3日 21:25)4月2日の日本経済新聞一面トップに「アップルが買収交渉、ルネサス半導体子会社」という見出しの記事が出た。その日は、この真意を問う質問をよく受けた。半導体子会社とは、ルネサスが55%、シャープ25%、台湾Powerchip Groupが20%を出資して設立された液晶ディスプレイ用のドライバICを設計・製造しているルネサスエスピードライバ社のこと。

ルネサス本社は、即日「(省略)、報道されている内容は、当社が発表したものではありません。当社およびルネサスエスピードライバは更なる成長の為、譲渡を含む様々な検討を行っておりますが、現時点で決定した事実はありません」というプレスリリースを流している。

面白いことに市場は素早く反応し、2日は前日比150円高の934円まで高騰した。アップルという最高のお客に買ってもらえることが決まり、まるで株価を釣り上げるためにこの情報が伝わったかのようだ。

株式市場はさておき、この話がなぜどこから出てきたのか、想像力を働かせて考えてみよう。これからの話はあくまでも想像力を働かせたものだ。まず、この話が事実とすれば、アップルによる買収は成立しないことは火を見るよりも明らかである。理由はいくつかある。まず、アップル側から見ると、ルネサスSPを買うメリットが何もない。液晶ドライバICはそれほどのハイテク製品ではなく、液晶の1画素を動作させるだけの駆動回路にすぎないからだ。このようなドライバICは、市販で購入できるコモディティである。画素数が求めるものと違うのなら、欲しい画素数のドライバをICメーカーに発注すれば済むだけだ。

次に、アップルは、このニュースが日本で流れた途端、「ルネサスは信用できない」と思ってしまうからだ。買収交渉は、絶対に外部に漏らさない秘密裡に行われるものであり、成立する前に漏れると、秘密を簡単に漏らすような相手だとして、信用されなくなる。特に、外国企業とのやり取りは、絶対に秘密厳守だ。

ところが、日本企業の経営層や霞ヶ関上層部は、ドメスティックなやり方しか知らない。外国企業との交渉にも、日本的な事前リークによって既成事実化してしまおう、という古いやり方を使う。いまだにこの手法を使っていることに呆れてしまった。日本企業同士の合併ではよくある手だ。とにかく先に既成事実化してしまうことが勝ちだとばかりに新聞記者にリークする。企業内の権力争いの場合でもこの手をよく使い、次期社長などをリークして新聞に流すのである。社長のイス争いをしている場合にはよく使われた。もちろん、当人は知らぬ存ぜぬで通す。

こういったやり方は日本国内では通用したが、海外企業との交渉中では100%失敗する。富士通は三重工場を台湾の半導体大手TSMCに買ってもらおうと、新聞に発表したものの、TSMC側は全く反応を示さなかった。この場合は正々堂々とプレスリリースでもTSMCとの話し合いをしていると述べている。ルネサスが山形工場をTSMCに買ってもらいたいときでもTSMCに先駆けて新聞に情報を流し、失敗した。TSMCからすると、本気で買収交渉をしているのなら、秘密を漏らす相手とは組みたくない。信用できない。

話を元に戻そう。第三に、アップルは総じて外部に情報を漏らさないように情報を管理する企業である。スティーブ・ジョブズ氏が死去した後のお別れパーティのアナウンスはメディアにさえ流さなかった。偶然、前日スタンフォード大学構内を歩いていた時にそのアナウンスを見つけたが、内輪で行うことが書かれていた。もちろん、招待状を持たない人間は会場へは入れてもらえない。

アップルの内情を暴露した人間が訴えられたことも多い。だからこそ、ちょっとした噂話を流す、AppleInsiderというウェブが人気ある。新製品発表の日を報道関係者に知らせただけでもニュースになる。iPhone 5Sの発表の時がそうだった。アップルはApple Developers Conferenceのような正式発表の場やニュースリリース以外では決して発表しない。Googleもそれに近い。この意味で、今回の事件は、事実であればルネサスがアップルに訴えられるリスクもありうる。賠償されるリスクも覚悟しておく必要もあろう。

ではいったい誰が漏らしたのか。日経のニュースには、ご丁寧にシリコンバレー発のニュースのように扱っているが、無意味だ。ルネサスSPの関係者ではなかろう。そうならばルネサスから叱られるからだ。ではルネサス本社か、その事実を把握できる立場にある霞ヶ関か、ということになる。さもなければ、ルネサスの親会社(日立、NEC、三菱、産業革新機構など)も考えられる。ルネサスがすぐに上記のプレスリリースを流したということは、広報部が知らなかったということを意味する。広報以外のいずれかであろう。

ルネサスはこれまでもリストラを繰り返してきた。工場閉鎖、売却、早期退職、あらゆる後ろ向きの手段を講じてきた。ルネサスSPが作る液晶ドライバというコモディティ製品の工場もさっさと売ってしまいたい。もちろん設計アーキテクチャやサービス、ビジネスモデルに力を入れるアップルにとって、工場を買う必要もメリットもない。ましてやコモディティ製品はどのメーカーに頼んでも作ってもらえる。

日本の企業経営者や官僚はもっと国際的な感覚とビジネスルールを知ってほしい。そして売却やM&Aを視野に入れた戦略を進めるのであれば、外国企業の社長同士の会やパーティ、ディナーにぜひ顔を出し、1対1でとことん話し合ってほしい。米国は、腹を割って話ができる日本の経営者を求めている。新聞記者への安易なリークはもってのほかである。

(2014/04/03)

半導体は未来志向の産業、世界と組めば必ず復活する

(2014年3月19日 23:36)「半導体・ITエレクトロニクスは何かよくわからない、難しいもの」と答えた学生が多かった。これは、数年前、ある大学の臨時講義で経営学部の学生たちに「半導体・ITエレクトロニクスと聞いてどう思うか、何を感じるか」と聞いたときの返事である。電子・半導体・ITが一体どのような産業なのか、多くの人たちは興味がない、あるいは知らない。

実はつい最近、ある大手化学メーカーにおいて、「メガトレンド 半導体 2014-2023」という本(図1)に書いた大きなメガトレンドから未来の産業をイメージするという講演を行った。あとで講演を聞かれた人たちは「世の中の流れを広く掴むこと、社会のニーズの重要性を理解できた」という反応が返ってきた。半導体・エレクトロニクス業界の真っただ中にいると、直近の技術や業界動向に目が行きがちだからこそ、メガトレンドと人間の要求という視点での捉え方は理解しやすかったとも言われた。

この二つの事実は、分野の全く異なる文科系の学生には、近寄りがたい何か訳のわからないもの半導体・エレクトロニクスであり、業界の専門家は目先の技術にとらわれやすい、という広く見えないことにつながっている。半導体エレクトロニクスは、かつてのコンピュータやトランジスタラジオから、スマホや自動車、デジカメ、テレビやプリンタ、炊飯器、洗濯機、掃除機、時計、エアコンなど身の回りにある電気・電池で動くもの全てに使われている。広がっているからこそ、身近な存在になってきたのにもかかわらず、気が付かない技術になっていた。LEDやソーラーもレーザーも半導体である。カーボンナノチューブやグラフェンなどの最先端材料でも半導体を作る動きがある。

米国シリコンバレー在住のPR会社のRegis McKenna氏がかつて、日経BP社の早朝レクチャーで話をしてくれた時、技術が身近になり、「Technology transparent」(技術が透明)になる時が技術の普及期にあたる、と言っていた。彼は昔、シリコンバレーの取材によく同行してくれた。テクノロジが透明になって誰も気が付かなくなると、誰でもそのテクノロジを使う時期になる、という言葉は的を射ている。携帯電話はどうやって遠く離れた人と通話できるのか、メールできるのか、きちんと説明できる人は極めて少ない。しかし多くの人々がそれを普通に使いこなしている。今の半導体・エレクトロニクスがこの状態になっている。

専門家であり半導体・エレクトロニクス産業に携わっている人たちは、目の前の技術にばかり目を奪われている。製造関係の人たちは、ムーアの法則が止まったら半導体産業は終わるのではないか、と危惧している。一方、新しいスマホやタブレットなどのデバイスや、プロセッサチップを設計している人たちは、10年後には100億トランジスタが搭載され、人類の頭脳に匹敵する機能を持つようになる、と将来に期待する。このギャップはいったい何なのか。製造しか見ていない人たちには、未来に向けた大きなメガトレンドを見ていないのである。あるいは製造も難しくなるが、設計はもっと複雑で困難になることが理解できていないこともある。しかし、人間の知恵は、これまでも様々な困難に打ち勝ってきた。

だからこそ、もっと大きな世の中全体の動き、すなわちメガトレンドをしっかりつかみ、直接の顧客の声は言うまでもないが、さらにその先の産業やユーザーの声もしっかり聴けば、成長できるのである。半導体製品は訳のわからないものではない。むしろ、私たちの生活を豊かにしてくれる産業である。例えば、全盲の方の目が見えるようにする可能性を秘めている。脳と目をつなぐ視神経さえ働けば、これは可能である。医学では不可能なことが半導体技術で可能になる。だからこそ、半導体は未来に向けた産業といえる。

新聞などのメディアでは、半導体産業は落ち目の産業というが、世界の半導体産業を取材すると全く違う。未来の産業だから、将来は医学で出来ない治療ができる、クルマの自動運転車が可能になる、癒してくれるロボットができる、といった未来を切り拓くことができる。世界では成長しているのに日本では成長していない産業であることは確かだ。だからこそ、世界のやり方を見習えば、日本も同じように成長できるはず。問題は、それをやっていないだけだ。日本人だけが参加していない会議、日本人だけが少ないミーティング、ワークショップ等たくさんある。社長同士の会合にも日本人だけが参加していない。こういったことから少しずつ世界の基準に合わせていけばよいのである。世界と一緒に進めるようになれば必ず日本は復活する。

(2014/03/19)

東芝から技術データを盗んだ産業スパイの実像に迫る

(2014年3月18日 20:14)この週末の報道テレビ番組を見ていたら、あまりにもいい加減なコメントにうんざりした。そう、東芝から技術情報を盗んだ産業スパイの件だ。日本の技術者がアジアの企業に転職したことが即、技術情報の流出という単純な議論は事実を捉えていない。

今回の事件は、東芝のNANDフラッシュの研究データを盗み、ライバル企業の一社であるSK Hynixに提供したことが不正だというもの。逮捕されたのはサンディスクの元社員。サンディスクは東芝と共同でNANDフラッシュメモリを開発し、さらに量産工場にもお互い投資しており、両社の拠点は三重県の四日市の東芝工場内にある。元社員は、サンディスク社員でありながら、パートナーである東芝のサーバーに侵入しデータを不正に入手した。それを韓国のライバル企業であるSK Hynixに提供した。SK Hynixのサーバー内にデータを置いて社内の誰でも見られるようにしたという。

何のために提供したのかは今後の捜査を待たなければわからないが、可能性として考えられることはいくつかある。 (続きはこちらへ)

地震は予測できる

(2014年3月10日 22:52)明日3月11日は東日本大震災から丸3年を迎える。地震は予測できないと言われているが、日本地震学会の単なる見解らしい。地震の予測ができれば被害を最小に食い止めることができる。

広辞苑によると、予測とは、「あらかじめ推測すること。前もっておしはかること」とある。これに対して予知とは、「前もって知ること」を指す。つまり、地震予知とは地震が起きることを前もって知ることになる。地震予測はややあいまいな表現であり、地震が来るかもしれないと推測することだ。市場予測とは言うが市場予知とは言わない。また天気予報とは言うが天気予知とは言わない。ちなみに予報は、「あらかじめ報告すること」だという。明日は雨になると報告することが天気予報であり、当たるか外れるかは問題にしていない。

地震の場合でも地震予知とは言わず、地震予報あるいは地震予測とすればたとえ少しくらい予測が外れても目くじらを立てなくてもよい。そうすれば、かなりの確率で地震に対して前もって心構えを持つことができる。

電気通信大学で地震の予知を研究している早川正士名誉教授を取材したことがある。東日本大震災の前兆を捉えていたというが、今の日本では地震は予知できないと思い込んでいるため、話題にも上らなかった。

しかし、地震はある程度予測できるといえそうだ。天気予報と同様に多少違っても目くじらを立てないという仮定する必要はあるが。

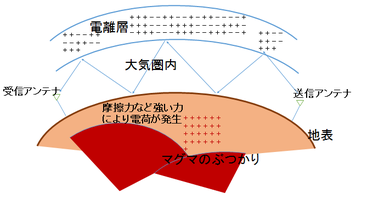

さて、早川教授が採用する方法は、電磁波すなわち電波を利用する方法だ。地球上に送信機と受信機を置いておく。送信機から放射された電波は、電離層と地表面に反射しながら受信機まで伝播していく(図1)。

一方、地球内では、海のプレートと陸のプレートがぶつかり合うところにおいて、海のプレートが陸のプレートを引きずり込むような形で沈んでいく。やがて陸のプレートは沈み込められた応力が蓄積していく。この応力の跳ね返えりが地震となって応力を緩和すると考えられている。強い応力が蓄積していくと電荷も貯えられる。セルロイドの下敷きを擦って摩擦を起こすと静電気が発生して髪の毛が立つことと同じ原理だ。静電気すなわち電荷がたまっていく。

電荷があるしきい値以上にたまると、その影響は電離層にも影響を及ぼす。というのは、コンデンサ(キャパシタ)と同じように、一つの電極に電荷がたまると、もう一つの電極にも電荷が引き寄せられるからだ。そうなると、電離層と地表との間の電界強度が変わってくるため、電波の伝搬が歪められてしまう。早川教授の地震予測はこの電波の変化を観察するものだ。

早川教授と同じように、北海道大学の森谷武男教授、八ヶ岳南麓天文台の串田嘉男教授なども電磁波と地震予知との関係を見出している。

このコンデンサモデルで地震を説明すると、ナマズの騒ぎや、蛇やネズミなど動物たちが暴れ出すという行動も説明がつく。電荷が地球表面にたまるとわずかながら電流が地表面を流れるからだ。蛇やネズミなどは裸足であるから、靴を履いている人間よりも電流に対する感度がはるかに高い。ナマズのいる水中も電流は流れやすい。イオン化しているからだ。さらに鳥など空中にいる動物でさえ、アタマの上(電離層)と地表との間の電界強度の変化を感じ取れるはず。いつもと違う電界強度を感じた鳥たちは騒ぎ出す。

さらに、私の姉が住んでいる関西で淡路大震災に出会った時に、大きな揺れと同時に青い光を見たと彼女は言っていた。私はそんな馬鹿な、とその時は思ったが、今になって考えてみると、この光も説明できる。つまり電荷の放電である。プラスとマイナスが放電する時には光が出る。

以上をまとめると、地下ではプレート同士がぶつかり合って強い力が働くと電荷が蓄積される。震源地に相当する領域には電荷がたくさん集まっているため、その領域を通る電波は必ず強い影響を受ける。だから電波を調べればよい。それも出来るだけ多くの送信基地と受信基地を隈なくカバーしておけば、地震は予測できる。今、地震の予測が外れたり当たったりするのは、電波の通り道に震源があるかないかの違いかもしれない。

早川教授らの方法を批判するウェブがあるが、批判だけではなくどうやって地震の予測にたどり着けるかを考えるべきではないか。批判するだけなら簡単だ。予知できないと結論付けるだけならこれも簡単だ。大事なことは完全に予知できなくてもある程度予測できれば良いという態度である。少しでも危険を察知したらすぐに逃げることは動物が教えている。たとえ予測が外れても観測地点の数を増やしたり、ノイズに埋もれた信号を検出する技術をFFT(高速フーリエ変換)だけではなく、もっとさまざまな技術を開発したりすることで、精度を上げていけばよい。東日本大震災で亡くなられた方への最大の供養は、被害を最小にするためのテクノロジーの実用化である。

(2014/03/10)

ポストスマホは幻想、スマホ時代は10年続く

(2014年3月 3日 22:07)ポストスマホという視点の新聞やネットメディアの記事を最近見かけるが、2014年の段階ではポストスマホの動きは全くありえない。ここ10年は少なくともスマホの時代が続く。ウェアラブルコンピュータやウェアラブル端末は、スマートフォンの周辺機器としての位置づけにしかなく、主要なデバイスにはならない。

スマートフォンがなぜ今後10年以上も続くのか。理由の一つは、スマホがコンピューティングのプラットフォームになったからである。スマホは携帯電話機(日本ではガラケー、海外ではfeature phone)の延長のデバイスではない。むしろパソコンが小さくなった端末あるいはデバイスと考えるべきだ。その理由を昨年スペインのバルセロナで行われたMWC(Mobile World Congress)2013の基調講演において、スマホ向けアプリケーションプロセッサの世界的ジャイアント企業に成長したクアルコム社のポール・ジェイコブスCEO(最高経営責任者)が「2012年にはスマホの出荷台数がパソコンのそれの2倍に達した。だからスマホはコンピューティングのプラットフォームになった」と述べた(図1)。IDCの最新の調査では、2013年のスマホの出荷台数は10億台を超え、パソコンの3倍になった。

図1 クアルコムCEOのポール・ジェイコブズ氏

コンピューティングデバイスの主役はパソコンからスマホに変わったのである。この動きは今始まったばかりであり、1990年前後にワープロからパソコンへと変わったころとよく似ている。現在は、携帯電話機からスマホに変わったが、これは単なる電話機の交代劇ではない。パソコンがスマホに変わったという捉え方が必要なのである。スマホが携帯電話と決定的に違うのは、アプリである。アプリと呼ばれるアプリケーションソフトウエアをダウンロードすれば、スマホに機能を増やせる点だ。パソコンと同じである。これに対して、携帯電話は前もってメーカーが機能を搭載しておき、ユーザー(消費者)が自由に機能を追加・変更することはできない。

10年以上も前から、いつでもどこでもインターネットとつながる時代とか、ユビキタス時代あるいはノマディック時代とか、言われていた。しかし、パソコンが主役の時代は、どこでも使えると言っても、椅子に座らなければパソコンは通常使いにくい。Wi-Fiサービスのあるコーヒーショップや地下鉄の駅、空港など限られた場所で、しかも座らなければインターネットにつなぎながら操作することが難しかった。

スマホは今、社会問題になるほど歩きながらでも、立ったままでもインターネットとつながる。ようやく今、いつでもどこでも使える(always-on, always connected)

デバイスとなった。Wi-Fiだけではなく、3GやLTEなどのモバイル通信ネットワークを使ってインターネットとつなぐことができるため、ネットとの接続にWi-Fiだけに頼る必要もない。

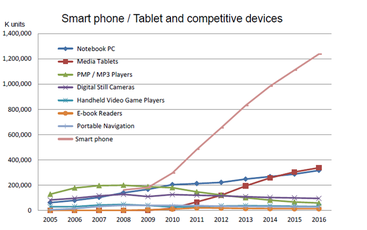

スマホが今後もずっと続くもう一つの理由は、今後も単機能のデバイスを置きえていくからだ(図2)。スマホは、携帯電話だけではなく、MP3音楽プレーヤーやPND(パーソナルナビゲーションデバイス)、デジタルカメラなどの単機能のモバイル機器を置き換えようとしている。スマホのカメラはデジカメ市場を食い、スマホにインストールされたゲーム用アプリはゲーム機市場を食い、スマホにダウンロードされた音楽コンテンツを聞くのに音楽プレーヤーを使う必要がない。PNDは国内でははやらなかったが、海外では携帯型のナビゲーションシステムとして大ヒットしたが、これもスマホに食われている。

図2 スマホがデジカメや音楽プレーヤー、PND、ゲーム機を食う 出典:IHSグローバル

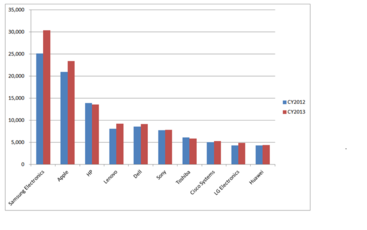

さらに、半導体を購入する主要企業が従来のパソコンメーカーからスマホメーカーへと替わった。かつては、デルやヒューレット-パッカードなどが半導体ユーザーの主要企業であったが、2013年はサムスンとアップルがそれぞれ1位、2位を占めるユーザーとなった(図3)。

日本のメーカーの中には、スマホではもう勝てないから、スマホの次を狙おうという声を聞くことがあるが、これでは何年たっても世界には勝てない。少なくともスマホは、メールやブラウジングなどコンピューティングの主要デバイスになったばかりだから、その地位は少なくとも10年くらいは続く。腕時計型のヘルスケア用デバイスはスマホにデータを送り、スマホからインターネットを通して病院や医者にデータを送るもの。この場合はスマホがゲートウェイとなる。

図3 半導体購入企業の1位、2位はサムスンとアップル 出典:ガートナー

そう、スマホをゲートウェイとして使う動きも出てきている。だから、スマホの将来は、明るい。スマホは、Bluetooth Smartでつながったウェアラブル端末のハブとして機能したり、スマートホームでの電力量を表示するモニターとして機能したりする。スマートホームの中心のモニターとして使えば、インターネット接続すれば外出中に家庭のエアコンのスイッチを帰宅1時間前に入れておくことが容易だ。さらに、テレビやエアコンのリモコンの代わりも果たす。機器の価格を上げている要因の一つの専用のリモコンは要らない。加えて、スマホに搭載されているNANDフラッシュメモリにHDビデオを溜めておけば、テレビという大画面で映画などのコンテンツを楽しむことができる。もはやBlu-Rayレコーダーは要らなくなる。Blu-Rayレコーダーの代わりをスマホが担う。

(2014/03/03)

若い人に負けないLegendこそ高齢化社会の先駆けになる

(2014年2月18日 22:46)葛西紀明選手、銀メダルおめでとう。飛ぶ前に、「7回ものオリンピックに出るなんて葛西はlegend(伝説)だ」、という言葉を外国人が話しているのをテレビで見た。41歳。スキーのジャンプ競技で個人第2位となる銀メダルと団体の銅メダルを獲得した。

長寿王国ニッポンを象徴するような出来事だ。ジャンプ競技では、アプローチのクローチング姿勢から飛び出し前傾する訳だが、実は一瞬のうちにかかとふくらはぎの筋肉を使って、スキーを釣り上げる。さもなければ、スキーの先が雪面に突き刺さってしまうからだ。スキーが体と平行に保つためには、この筋肉を徹底的に鍛える必要がある。飛び出し、体の投げ出し、スキー板の釣り上げを一瞬のうちに行わなければ風に乗れなくなってしまう。ジャンプの難しさはここにある。もちろん、風向きも影響する。

私も昔、40メートル級のジャンプ台でジャンプ用のスキーをはいて1度だけ飛んだことがあるから、その難しさはよくわかる。頭で考えている動作と実際の自分の動作とは全く違う。それを一致させるために、繰り返し練習する。当然筋肉をいつも鍛えておく必要がある。自分が飛んだときは前傾しているつもりだったが、写真を見ると90度立っていた。いやはや難しい。

葛西選手はただ飛べるだけではない。世界の同じようなレベルの若い選手と互角に競争し合うのだから、その練習は並大抵ではない。それを41歳までやってのけた。さらにもっと上の金メダルも狙うという。

葛西選手だけではない。サッカーのカズこと三浦知良選手も1993年のJリーグ発足以来の現役選手だ。間もなく47歳になる。プロ野球では中日ドラゴンズの山本昌広投手はすでに48歳を超えた。スポーツ選手の選手寿命が延びていることは確かだ。

ただ、葛西選手は世界で2位という成績を今、手にしたことがすごい。共同通信は、山本昌投手が葛西選手から刺激を受けて「おれも頑張らないと」という気持ちになったと報じている。

このことはスポーツ選手に限ったことではない。企業人といえども同じではないだろうか。ただ、勤め人には、定年退職という名の「強制解雇」というシステムがある。体力・知力はまだ元気なのに、否が応でも自動的に解雇されてしまう。しかし、60歳でも働ける人は多い。最近では65歳を超えても働ける状況なら働くという人は増えている。2月18日の日本経済新聞は1面トップで、65歳以上の就労者が636万人いると報じた。日本は高齢者の割合が世界一多い国だ。日本は高齢化社会のモデルを創っていくモデル国となりうる。

かつて、ある講演会で、「少子高齢化を問題にするが少子化は確かに問題だが、高齢化は問題ではない。元気な人を働かせればよいのだ」、という話を聞いた。元東京大学の小宮山総長の講演である。しかし今の日本の仕組みでは、せいぜい65歳までしか働けない。もちろん、それ以上働きたくない人もいる。選択制にすればよい。

かつて、外資系の出版社で働いたことがある。広告営業の仕事で72歳まで働いていたセールスマンが米国にいた。米国では基本的に定年制がない。年齢で差別することが許されないからだ。もちろん、働く以上は若い人たちと同等以上の実力を示さなければならない。彼は、年寄りでも若手以上に稼ぐ営業マンだった。ビジネスマンでも葛西選手と同様、若手に交じって働き、しかも若手以上の成績を残す。これが重要である。

「自分の書いた手書きの書類を女性社員にパソコンで打ってもらう」というような考えの年寄なら要らない。若手と同じようにパソコンを駆使して業務を遂行することが出来なければ、あるいは出来るように頑張らないのなら足手まといになる。却って業務の妨げになる。IT関係の仕事でなくてもパソコン、インターネット、メール、英語などは最低限必要である。これが出来なくて働きたいのなら、ホワイトカラーの仕事を望んではいけない。

葛西選手と同様に働くということは若手に負けないつもりで働く気があるか、ということの裏返しでもある。65歳以上の就労者が若い人たちに負けない働きをすれば、人口の低下を補って日本経済の成長を保つことができるようになるかもしれない。葛西選手をお手本にして、少なくとも若い働き手よりも優れた成績を残せることを心掛ける年寄がたくさん増えると、日本は世界に先駆けた未来を作り出すことができる。葛西選手は日本に勇気をくれた。

(2014/02/18)

半導体産業で勝ち組になる方法

(2014年2月 8日 14:50)半導体はどこに今売れているのか。半導体チップを最も多く購入する企業の上位10社を市場調査会社のガートナーが1月下旬に発表した。第1位はサムスン、第2位がアップルである。3位ヒューレット・パッカード(HP)、4位レノボ、5位デル、6位にソニー、7位東芝、8位シスコ、9位LG、10位華為が続いている。これを見る限り、スマートフォンメーカーが最も購入量が多い。

かつては、パソコンメーカーが大量に購入した。このトップ10社にはパソコンメーカーは3位~5位に下がっている。また、4位のレノボはパソコンからタブレットやスマホにも今は力を入れ直している。8位のシスコと10位の華為はモバイル端末よりも通信・ネットワーク機器に強い。

小保方晴子さんとスティーブ・ジョブズ氏との共通点を見た

(2014年2月 3日 23:37)この週末は、「リケジョ」、「簡単に作れる万能細胞を発見」、「理化学研究所」というキーワードでテレビや新聞、インターネットまで埋め尽くされた。今日、理研のホームページを見てみると、小保方晴子さんの写真がトップに載っている。しかも報道関係の方へという広報からのメッセージでは研究に差し支えが出てくるから取材は遠慮してくれ、というおまけまでついている。

この小保方晴子さんは、弱冠30歳の若さで研究ユニットリーダーという管理職にも就いている。もちろん、研究実績があるからこのような立場にいる。

理研にいる知り合いに電話してみた。理研では、年功序列という組織ではなく、彼女のような若いリーダーは珍しくないそうだ。もちろんそれまでの研究実績がないものはリーダーになれない。ここでは、研究を指導できることと、若手を引っ張っていけることが求められる。今回のような万能細胞を生み出す研究には、若い柔軟な頭でものを考えられる人が必要なのだろう。

テレビ報道で感動したことは、研究を否定されても挫けずに相手を説得するまでデータを積み上げていくという彼女の姿勢だ。小保方さんが最初に投稿したNatureでは、生物学の権威と呼ばれる人から、激しい言葉で否定されたという。しかし、彼女は挫けず実験し直し、細胞に与えるさまざまな刺激を変え、実験データを何度も取り直し、4回目の投稿で初めて論文が採用されたという。そこで今回の発表になった。

さらに面白いことに、大学時代は応用化学を学び、大学院で生物を学んでいる。実は今や、物理だ、化学だ、生物だ、と言っている時代ではない。各分野に閉じこもっていれば大した研究成果は出てこない。いろいろな領域にまたがる研究や、研究からビジネスモデルといった切り口も求められる時代になっている。生物学の常識を愚弄すると述べた権威者は、実は生物しか知らない古臭く、時代にそぐわない人間になっているといえるかもしれない。

最近取材した若手の研究者には、大学の博士課程を修了したのち、大学に残るのではなく、理研や産業技術総合研究所などで研究を重ねている人が多い。かつては、ポスドク(博士課程を修了したポストドクターの意味)が、大学に残る職がなく就職先に不自由を強いられることで問題になっていた。

しかし、最近では理研や産総研などで研究を積むことがかえってプラスになっているという声を聞く。例えば産総研では、企業からも研究者として出向するケースが多いが、大学出身で企業経験のない研究者は、口をそろえて社会に役立つ研究の意味を教えてもらえた、と述べている。すなわち、自分の領域を広げることで、新しい発見を見出すことができる。

スティーブ・ジョブズ率いるアップル社が発明したiPhoneは、さまざまなハードウエアとソフトウエアとサービスを融合した結果、生まれた製品だ。iPhoneには、コテコテのハードウエアで画期的な技術は確かにない。しかし、ユーザーエクスペリエンスと称する機能を生み出し、アップストアを創り出し、爆発的なヒット商品につながった。「ユーザーエクスペリエンス」は、今やモノづくり産業ではカギとなる言葉だ。

僕の専門・私の専門は、これこれですと言っているようでは、間違いなく時代遅れになる。画期的なものを生み出したいなら、分野をまたがったり、ビジネスモデルの勉強をしたり、自分の専門を広げることで見つかるはずだ。スティーブ・ジョブズも小保方晴子さんも、画期的な商品・発明を生み出す素地があったのである。

(2014/02/03)