私はなぜグローバル企業を取材するか

(2019年4月 6日 12:22)日本企業がグローバル化あるいは国際化を声に出して言うようになったのは、わずか10年くらいしか経っていない。2002年まで在籍していた日経BP社(入社したときは日経マグロウヒル(McGraw-Hill))時代に、日本がグローバル市場で勝つためのアイデアをブログ(記者の眼)に書いたとき、「何でグローバル化が必要なのか、本当に取材したのか」といったコメントをいただいた。つまり読者はグローバル化を全く意識していなかった。その後、2008年にセミコンポータルでセミナー「グローバル化をどう進めるか」を開催したときも、なぜ今、このテーマでセミナーを開くのか、という声も聞いた。

今から10年ほど前までは、グローバル化という言葉はほとんどなく、海外進出、という言葉が新聞などのマスメディアを飾っていた。私は、1992年から2002年までNikkei Electronics Asiaという英文雑誌を担当しており、アジアへの取材、アジアの企業の眼で日本を見るという仕事をしていた。韓国、台湾、香港、シンガポール、さらにマレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インド、オーストラリア、中国を含めたアジア太平洋の地域・国を読者対象としていた雑誌である。

現地と付き合わなかった日本企業

当時、多くの日本企業がこれらの国や地域に進出し、日本のプレゼンスを上げていたのだろう、と勝手に想像していた。ところが現地のエレクトロニクス企業に取材してみると、日本企業をほとんど知らない。付き合いもない、ということだった。唯一、韓国のサムスンは日本の半導体製造装置を導入していたため、日本とはなじみがあったが、韓国内のLGや現代は日本との付き合いも日本企業もほとんど知らなかった。ましてやマレーシアやインドネシア、中国の地元企業は日本企業についてほとんど知らなかった。

日本企業はずいぶんアジアへ進出していたのに、一体なぜか?エレクトロニクス企業だけを取材していた私は長い間疑問に思っていた。オーストラリアからの帰国便で隣に居合わせた東京銀行の方と話をしていて、ようやく疑問が解けた。日本の銀行がなぜアジアへ行くのか。日本の大手企業がアジアに工場を立てて操業するとなると、部品や部材などのサプライチェーンが構築できなければ工場を稼働させられない。このため、1次下請け、2次下請けも一緒に現地で工場を立てた。そこで働く日本からの従業員も数十名から数百名に上るようになると、日本の銀行も必要になる。大手企業の海外進出とは、海外で単なる「日本村」を作っていただけにすぎなかった。だから、地元企業との付き合いはほとんどなかった。

アジア向けの雑誌を担当する前は、日本語のエレクトロニクス雑誌を担当し、米国を中心に取材・出張することが多かった。1980年代当時のコンピュータや半導体、通信などテクノロジーは、未熟だったため、IEDM(国際電子デバイス会議)やISSCC(国際半導体回路会議)などのIEEE学会会議の取材が多かった。この当時、私の英語は未熟だったが、学会発表では分厚い丁寧な論文が掲載されており、英語を話せなくても論文から記事を書くことができた。ところが、学会資料だけでは米国企業の本音がわからない。米国企業を取材して、しっかりした考えを伝えるために、私も英語の会話を国内で勉強した。

今だからわかったことも

2002年に日経BP社を離れ、リード・ビジネス・インフォメーション(旧カーナーズパブリッシング)に入社し、日本のエンジニア向け新雑誌を発行するために、かつてのDRAMエンジニアに取材して話を聞いた時のことだ。彼は「ミスリードしない雑誌を作ってくれ」という注文をつけた。かつて日経BP社で「メモリからASICの時代へ」という特集記事を出したが、これがミスリードした、というのである。「日本は結局メモリに強い企業が多かったのに、こんな記事を経営者が読み、DRAMを放棄した」、と彼は続けた。だから日本の半導体がダメになった。

この話には二つの教訓がある。一つは自分が納得できない疑問が残り、彼とは論争になった。商業誌の記事で経営者が意思決定するのか、という疑問であり、そんなはずはない、と私は反論した。今になってみると彼は正しかった。事実、日本の電機経営者の多くは経営判断能力に欠けていた。当時若かった私は、電機の経営者を「立派なえらい人たち」、とみていた。もう一つの教訓は、当時の特集には間違いを含んでいた、ことである。海外取材をたくさん重ねるうちに気がついたことであるが、「メモリからASICへ」という流れは、米国だけだったのである。それを世界的なトレンドとみて、米国のトレンドはいずれ日本にも来ると見ていたが、これが間違いだった。米国の半導体業界では、多くの企業がDRAMで日本に負けたから自分たちを見つめ直して、自分の得意なところを探した結果、メモリ以外の半導体を追求するようになったのだ。

図 リードで発行していたEDN Japan別冊では国内外企業のトップを取材、新発見が多かった

自分の間違いの元は、米国企業を取材せず、単なる学会発表だけを取材していたことにあった。だから海外企業の本音を聞こうと努めるようになった。今になってからわかった事実もある。1980年代後半の日米半導体戦争の時のこと。米国は日本に対して「外国製半導体の日本市場シェアを20%に上げよ」という市場経済に反するような要求をしてきた。この要求を日本の霞が関は丸呑みした。ところが1~2年前、「まさか、日本がこの無茶な要求を丸呑みするとは思わなかった」という声を米国で聞いた。通常、交渉事では、最初に20%と吹っ掛けておき、他方は10%と主張し、最終的に15%くらいで手を打つのが本来の交渉である。このようにならなかったということは、霞が関の役人には交渉能力が全くないことが暴露されたといえる。

トレンドをフォローするグローバル企業

米国企業をきちんと取材していれば、日本の経営にも役に立つ事実が多くあることがわかる。それらをこれまでNews & Chipsなり、セミコンポータルなりで伝えてきた。しかし、日本企業の経営者がそれを参考にしたという形跡はない。ただ、ありがたいことに外資系企業の国内の経営者からは多くのコメントをいただいているので、読まれているようだ。最近、日本の研究者から、ある米国企業が立ち直った戦略を知りたい、という声があり、ボランティアで対処している。

海外企業の取材で最も面白いことは、この先のトレンドを常にフォローしていることだ。かつての日本はトレンドを見てこなかったために、井の中の蛙、あるいはガラパゴス、という状態に陥った。海外企業のトップも将来に向けたトレンドは、企業の将来を左右するため極めて敏感である。逆に、トレンドに鈍感な経営者は企業の命が危ない、ということになる。

(2019/04/06)

ルネサス社員のやる気を奪う社長

(2019年3月30日 16:04) 企業の業績が上向くかどうかは、社員が自主的に率先して仕事できる環境になっているかどうかと深く関係する。経営者は社員のやる気を引き出す能力を持たなければならない。ファシズムのように強制的に労働させても、生産性は上がらない。社員のモチベーションを上げるように各部門の社員を鼓舞する能力こそが経営者に求められる。

かつて、富士通は、IBM互換機のコンピュータを設計製造していたことから、常にIBMをフォローしていたが、ある時IBMがサービス部門を強化する方針を発表した。富士通のトップは、これからはサービスの時代だから、もうハード、中でも半導体部門は要らないとして、かなり縮小した。

こんな乱暴な組織改革をしたのは、なぜIBMがサービス部門を強化しようとしたのか、富士通のトップは理解していなかったからだ。IBMを取材してわかったことだが、IBMはこれまでハードといってもコンピュータ、プリンタ、ネットワーク機器などそれぞれの事業部門が単体で売っており、それに応じたソフトウエアも単体で売っていた。顧客はそれらをつないでコンピュータネットワークシステムを作りたかったのだが、自分でやってみなくてはならなかった。このことを知ったIBMは、自分たちのハードとソフトを生かして、顧客の望むシステム作りまでサービスしようとしたのである。だからサービス部門を充実させたかった。IBMはもちろん、ハードもソフトも力を入れ続けている。

富士通の経営者の頓珍漢(トンチンカン)な判断で、ハードでこれまで頑張ってきたエンジニアはやる気を削がれた。また、別の経営者は、半導体はもう微細化をしないから、これ以上の先端技術を開発するな、とも言った。エンジニアたちのやる気は失われた。

外資に買われて良かった

しかし、半導体では救世主が現れた。富士通のマイコンとアナログ部門を買収したスパンション(現在サイプレス)のCEOは、取材するたびに旧富士通のエンジニアを誉めたたえ「tremendously excellent engineers(飛びぬけて有能なエンジニアたち)」という言葉を何度も使った。エンジニアのやる気を引き出すのが経営者の仕事の一つとも言った。そのジョン・キスパートCEOとは電話でもインタビューを何度も行ったが、この言葉をよく使った。実際、富士通でもう65nm未満の微細化プロセスを開発するな、と言われたエンジニアたちは、スパンションに買収されて40nmでも28nmでもどんどん開発してくれ、と言われ、やる気にがぜん火がついた。「買収されて良かった」と述べたエンジニアが多数いた。

旧三洋電機半導体の新潟工場は、地震によって一部破壊され、工場として復活させないという方針だったが、ON セミコンダクターに買収された結果、工場を回復させ、今やON セミの中核工場となった。ON セミの経営陣は、新潟工場のエンジニアをほめたたえ、日本は製造が得意なエンジニアが多いことを知った。やはり、富士通同様、「買収されて良かった」という声を聞いた。

一人の首も切らなかったことを自慢

さまざまな米国企業のCEOにインタビューすると、エンジニアをいかにエンカレッジ(鼓舞)するか、やる気を出させるかが大きな仕事の一つだ、とよく聞かされた。優秀なエンジニアを見つけたら、まずは手放さないようにするための方策を考える。2000年頃、リニアテクノロジー(現アナログ・デバイセズ)のボブ・スワンソン会長にインタビューしたとき、「見つけたエンジニアが(本社がある)シリコンバレーに来たくなければ、そのエンジニアのいる場所をリニアテクノロジーのデザインセンターとする」、と語った。

1980年代のシリコンバレーではリストラ、レイオフが盛んにおこなわれた。しかし、景気が回復すると、優秀な人材が見つからなかった。彼らを確保することの難しさを痛烈に感じた。このため、そう簡単には首を切らなくなった。ボブ・スワンソン会長は「2008~2009年のリーマンショックの頃の会社はとても厳しかったけど、リニアは一人も首を切らなかった」と胸を張って自慢した。こういった米国ハイテク企業の経営者は、優秀な人材の確保に金も時間もかかることをよく知っている。ハイテク企業では、社員のやる気を引き出し、優秀な力を発揮できるようにして業績を上げるように仕向けることこそCEOの仕事の一つである。

日本にも社員のやる気を出すことに努力している経営者はいる。営業担当者が「もう少し攻めれば契約できそうだ、しかし出張経費の制限でこれ以上顧客の元に行けない」、と言う社員の話を聞いた経営者は、そのような出張稟議書の提出をやめ、課長の自由裁量で出張に行けるようにした。経費節減はもちろん重要だが、お金は出すべき時には出さなければならないからだ。「やれといってもやらない社員には顧客の元に行かせる。そこでその社員は顧客の話を直に聞き、それならとアイデアを提案し、想定していた以上の力を発揮する」。このように話をしたのは2012年度に社長に就任し2017年度まで6年連続増収増益で会社を立て直した新日本無線の小倉良代表取締役社長(2018年度の途中から会長)だ。もっと詳しい具体例は参考資料1を参照してほしい。

ルネサスのCEOは逆を行く

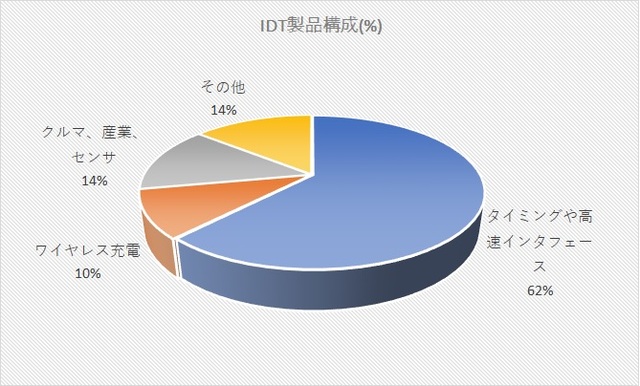

翻って、ルネサスエレクトロニクスの最大の問題は、呉文精CEOがルネサス社員の気持ちを全くくみ取らず、独断でIntersilやIDTの買収を決めたことだ。もちろん、買収案件は限られた人数のチームで行う業務ではあるが、ルネサスと全くシナジー効果を生まない製品ポートフォリオを持つIDT企業を買収するということは、初めに買収ありき、だったということを示す。IDTの製品ポートフォリオを見る限り、シナジー効果はほとんどないからだ。

図1 IDTの製品ポートフォリオ 出典:IDTの2017 Annual Reportを元に津田建二がグラフ化

図1で見るように、IDTの主力製品(62%)はデータセンターや通信インフラのコア基地局向けの正確無比のタイミングコントローラやRapidIO、PCIeのような高速シリアルインターフェース製品である。ここで百歩譲って呉CEOが言われる、シナジーを生むセンサがどの程度のシナジーを生むか計算してみよう。センサ部門は、全社売り上げの14%しかない「クルマ+産業機器+センサ」分野の中の一部となるセンサである。この3分野合計で2018年売上額900億円の中の14%、すなわち126億円しかない。この中の一部がセンサである。シナジー効果は数10億円にしかならないが、これでシナジー効果があるといえるだろうか?苦し紛れのシナジーとしか言いようがない。

本来の買収なら、自社の強みを伸ばすことを考え、そのために弱点を補うために買収する。ルネサスが手本とするTexas Instrumentsは、1995年に大方針転換でアナログにフォーカスすることを社員と共に決めた(参考資料2)。するとアナログ分野の中で弱い部分を補うことを考えた。高精度アナログのBurr-Brown、低消費電力のRFに強いChipcon、パワーマネージメントが強いNational Semiconductorなどを買収してきた。アナログにフォーカスしているため、方針はぶれない。社員ともディスカッションして決めた方針だから社員は理解している。だから確固たる地位を築けた。

さらに、ルネサスの新しい人事を見ると、もともとルネサスにいた幹部人間を追い出し、IDTの幹部だった人間を全体の執行役員に任命している。元のルネサスの社員に対してどのようなインセンティブを与えるのか、ルネサス社員のモチベーションを下げることばかりの人事を行い、どうやって士気を高めるのかについて全く言及がない。元々のルネサス社員のやる気を削ぐ愚策を行い、どうして社員がついていけるのか、先日の株主総会でも社員に対する言及は全くなかった。

現実にIDTの売り上げは2018年度に8億4280万ドル(約900億円)であり、売り上げ7500億円のルネサスの1/8しかない。にもかかわらず、IDTの役員を優遇し、もともとのルネサス役員を追い出す、という人事を行っているのである。元々のルネサスの社員のモチベーションは下がるしかない。これでは企業は元気にならず、業績は落ち込むばかりである。呉CEOはどれだけ国内の社員と話をしたのだろうか。社員はどれだけ彼の方針を理解したのだろうか。このままでは社員は疑心暗鬼になり、たとえ今は良いポジションでも明日は我が身か、と暗い気持ちになり、次の就職先探しに一生懸命になる。これでは1980年代後半のシリコンバレーと同じだ。

「企業は人なり」という言葉を最近のシリコンバレーや欧米の企業から聞くことが多い。強い時代の日本もそうだった。優秀な人を育て、ロイヤルティを高め、業績を上げてきた。しかし、中途半端な非日本的経営は、経営層(取締役)だけ1億円以上の年俸をもらい、減収減益になっても報酬を下げないという日本独自の甘やかし体質を強める結果になった。この体質にどっぷり浸かったルネサス。かつてのソニーもそうだった。このような経営陣に社員はついていけるのだろうか。

参考資料

1.

社員の心をつかみ4年連続、増収増益の道を歩む新日本無線(2016/07/01)

2. EDN Japan「エレクトロニクスの50年と将来展望」、EDN 50周年記念特別号、2007年1月、リード・ビジネス・インフォメーション発行(筆者注;リード・ビジネス・インフォメーションが解散され、この特別号は絶版になった)

軍事技術は民間技術と区別できるのか

(2019年3月29日 19:13) 2019年3月25日、国立茨城大学は、軍事研究に対する基本方針を定めた。ここでは、「研究者の自主性・自律性を尊重した研究環境を整えるとともに、世界の平和、人類の福祉、ならびに自然環境の保全を脅かすことにつながる軍事研究は行わないこととします」と述べている。

大学における軍事研究に関する論争は、過去に何度も行われてきたが、今回の動きは、2015年に防衛装備庁が「安全保障技術研究推進制度」を創設し、防衛技術にも応用可能な民生技術の開発に係る研究助成公募を始めたことをきっかけにして起こった。日本学術会議は1年間議論し、2017年の春、軍事目的の研究を行わない従来の姿勢を継承する方針を固めた。ただし、軍事目的の研究の定義は依然としてあいまいだった。

軍事目的の研究は、第2次世界大戦ではさまざまな殺傷兵器の開発を中心に行われた。当時のような軍事研究は禁止すべきであろうが、戦後でも1980年代後半から1990年代にかけてオーム真理教のような新興宗教教団がサリンやVXガスという化学兵器を製造していたことがあった。軍事目的の研究とは、こういったテロリスト集団や国家が兵器開発のために行う研究であり、それらから身を守る防衛技術とは別物ではないだろうか。

例えば迎撃ミサイルは、敵の都市を攻撃するものではなく、飛んでくるミサイルを打ち落とすものである。このため、使われるテクノロジーは似て非なるものだ。迎撃ミサイルは、高性能なコンピュータを積んでおり、敵のミサイルの位置、速度、向きを常に計算し、得られた結果を進んだ距離ごとに計算し直し、打ち落とせる距離に近づくまで計算を何度も繰り返す。しかし、攻撃のミサイルでさえ、高速コンピュータを搭載しており、常に自分の位置を計算し標的の都市に正確に爆撃できるほど近づくまで計算を繰り返す。

では、高性能コンピュータは軍事技術だろうか、という議論になる。かつては、大陸間弾道弾を製造するための軌道計算用にコンピュータが発明された。しかし、多くの人がパソコンやスマートフォンのようなコンピュータを持つ時代になると、コンピュータを軍事技術という人はもういないだろう。

もっと別の用途もある。例えばソーラー発電機を軍事技術と思う人はいないだろうが、GaAs(ガリウムひ素)半導体を利用した超高効率のソーラーパネルは、高コストだが米国陸軍が使用している。携帯電話のCDMA(Code Division Multiple Access)技術は、軍事で開発された拡散スペクトル通信技術をクアルコム社が民間の携帯電話に使えるように改良した技術である。材料の分野でも、水を100%近くはじく特殊な繊維でできた服を英国陸軍が防水用に使っている。カーナビゲーションシステムに使われているGPS (Global Positioning System) は、軍事衛星を使って自分の位置を知るための技術を利用している。自動運転や自動ブレーキに使われるレーダー技術は、もともと敵の位置を知るための技術だった。5G通信で使われるMIMO (Multiple Input Multiple Output) アンテナは、軍事用のフェーズドアレイレーダー用のアンテナである。

こうなってくると、何が軍事研究で何が非軍事研究といえるのだろうか。軍が使っているからといって、それを軍事技術とはいえない。

防衛装備庁の研究助成公募を始めたことが即、軍事研究ではない。この助成制度に採用された防毒マスク用の繊維の研究は、明らかに軍事研究ではない。きめ細かい繊維のマスクはインフルエンザ対策にも農薬散布用のマスクにも応用として考えられる。

その意味で、茨城大学が、世界の平和、人類の福祉、並びに自然環境の保全を脅かすことにつながる軍事研究は行わない、とする規定は、軍事研究を明確に定義している。こう定義してさえいれば、防衛装備庁の研究助成公募は、大学の研究者にとって新たな研究資金源となり、軍事研究とは別物だと言えよう。逆に防衛装備庁の研究助成金にも待ったをかけるようでは、米国やイスラエルのようなハイテク技術で日本が遅れをとるようになる可能性も高まる。

また、国家が大学に対して軍事研究をせよという指令が来た場合に備えて、「研究者の自主性・自律性を尊重した研究環境を整える」と述べており、大学が自主的に軍事研究か否かを判断できる仕組みを訴求している。

ルネサスがますます危ない

(2019年3月 9日 15:07) 昨年9月にルネサスエレクトロニクスが全く相乗効果を生みそうもないIDTの買収を決めたとき、「危ない、ルネサス」という記事を書いた(参考資料1)。もう半年になる。その後、買収のために7000億円を超す銀行からの借金を背負い、先月は電話会見という変則的な手法を使い、2018年第4四半期の決算報告を行った。その報告をさまざまなジャーナリスト、業界関係者らと議論し、その後のルネサスのプレスリリースを読んだ結果、やはりルネサスは危ない、という結論にたどり着いた。いや、もっと危ない、とした方が正確だろう。

3月7日には、日本経済新聞が「ルネサス、国内6工場を2カ月停止、車載半導体、中国需要減で」という見出しの記事を掲載した後、ルネサスは「昨日より、一部報道機関において、当社工場の一時生産停止に関する報道がなされておりますが、本件は当社が発表したものではありません。(改行して)当社工場においては、今後の需要に応じて当社工場の一時生産停止の実施を検討しており、前工程は最大2か月、後工程は週単位で複数回一時生産停止することについても選択肢としております。具体的な一時生産停止日数については、今後の需要動向およびお客様への供給状況に沿い決定していきます」というプレスリリースを同日に発表している。

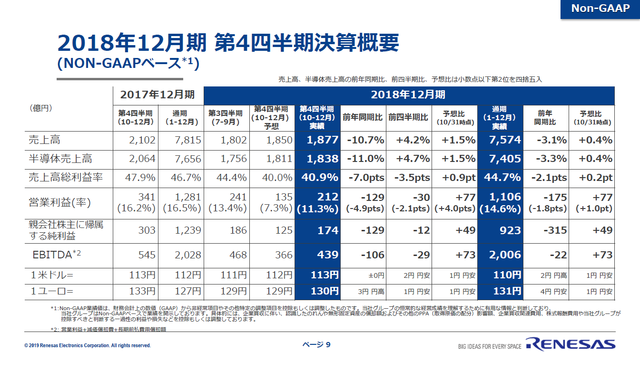

表1 ルネサスの2018年通年と第4四半期のP/L 出典:ルネサスエレクトロニクス

ルネサスがメディアに公式に発表したものではなく、また決定したわけではないが選択肢の一つと述べていることは、否定していないという意味で、記事が間違っていたのではなく、ルネサスの公式発表ではない、というだけのこと。最大2カ月間も工場を止めるということは、半導体工場の立ち上げに時間がかかりウェーハプロセスを安定化させるための立ち上げ時間を考えると、2.5カ月は稼働が無理と見てよいだろう。

その前に事実を整理すると、決算報告では2018年通期も第4四半期も減収減益である。2018年の半導体産業がメモリバブルという側面があり、ルネサスはメモリを作っていないという意味から割り引いて考えるとしても、減収減益はよほどのヘマをしない限りありえない。2018年に世界の半導体産業は13%成長したのである。第4四半期は景気が落ち込んだと言われているが、それでも1.1%のプラス成長したのである。メモリを全く生産しないインテルでさえ、2018年通期には13%成長、第4四半期でさえ9%成長している。

もう一つの疑問である、中国需要の低迷により業績が悪かった、としているが、ルネサスの売り上げに占める中国の割合はそれほど多くない。いまだに売り上げの過半数が国内売り上げだという。確かに中国需要は低迷していることは事実であるが、ルネサスへの影響はそれほど大きくない。2018年通期で買収したインターシルの売り上げも含んでいるのにもかかわらず、2018年通期売り上げは3.3%減少、第4四半期は11%減となっている。つまり、減収減益の理由を中国経済の失速のせいにしているだけだ。

別の指標で見てみよう。一昨年買収したインターシル単独の売り上げはプラス成長を持続している。このデータを電話会見では見せたが、本日、ウエブからダウンロードしたpdfプレゼンテーション資料からインターシルのデータは抜け出ていた。インターシルは成長したがルネサス本体がマイナスになった。インターシルにとってルネサスに高く買ってもらったことは良かったが、ルネサス本体がダメになったのだ。

さらに、また頓珍漢(トンチンカン)な人事をしている。2月8日に業績を発表した後の19日には「役員の異動に関するお知らせ」と題して、取締役の数を増やしている。それも弁護士や他社の人事部門の人間を社外取締役として増やしている。現在取締役は5名だがこれが7名になる。ルネサスが取締役と執行役員を分けていることは企業のガバナンスの立場から言えば悪いことではない。しかし、半導体というテクノロジー企業なのに取締役にエンジニアリングのバックグランドを持たない取締役ばかり増やして、執行役員が先頭で行っている事業が適正かどうかを判断できるのであろうか。海外のテクノロジー企業の多くは、エンジニアリングのバックグランドを持たない人間を大量に揃えることはありえない。

このような役員構成を見ると、かつて銀行同士が対等と称して合併したときに強い派閥が弱い派閥の人間を追い出し、結局相乗効果を何も生まない体制に終わったことを思い出す。呉CEOはもともと銀行出身だけに、銀行マインドから抜けられないのではないか、とさえ疑ってしまう。ルネサスの進むべき道を議論してきた役員を追い出し、かつての部下や関係者をルネサスに入社させ、配下に置くという体制を築きつつあるルネサス。このような派閥体制のテクノロジー企業が世界のコンペティターと競争して勝てるわけがない。経営者の最大の課題は、実際に働く社員のモチベーションをいかに上げられるか、にかかっている。ルネサス経営者のやっていることは、これに逆行する。社員のモチベーションがますます下がるため、売り上げはますます減少することになる。社員の立場に立てば、早く次の職場を探せるかに関心が移っている。これでは会社が活性化しない。

テクノロジー企業のあるべき姿が議論されている様子は会見からも全く見えなかった。例えばIDT買収を決めたことを2月の電話会議で、IDTとシナジーを生み出す、とまるで一つ覚えを繰り返していたが、IDTのどのような製品とルネサスのどのような製品あるいは技術がどのような応用でシナジーをどの程度生み出すのか、について全く聞かされなかった。HPC(スーパーコンピュータや高性能サーバーなどHigh Performance Computing)やデータセンターへの高精度なクロックコントローラ/タイミングコントローラと、ワイヤレス給電が得意なIDTとの相乗効果について、さまざまなシーンを想像してもルネサスの製品や技術との補完関係を見出すことはできない。もちろん、この想像は私一人ではない。半導体業界の関係者もそのように言っている。

むりやりセンサで相乗効果があるとしても、その売り上げ規模は針の穴のように小さい。というのは、IDTが設計販売しているのはフローセンサであり、室内気体用ガスセンサ、位置センサである。MEMSやセンサの専門家なら、この種類のセンサで、ルネサスの得意な車載や産業機器を想像しても、相乗効果の小ささを実感できるはずだ。

いわばIDTの買収はやはり、頓珍漢な買収なのである。つまり1+1<2になることが目に見えている。このことはルネサスを知っている半導体関係者なら誰もが心配していることである。今のところ、世界の国々でルネサスのIDT買収は全て認可されたわけではないが、買収が決まると不安がさらに増幅されるだろう。

参考資料

IBMのAIチップ開発エコシステムとニッポン

(2019年2月17日 12:14)AI、特にディープラーニングの実行を目的とするAIチップの開発が世界中で活発になっている(表1)。これまでマイクロプロセッサPowerPCをベースにした機械学習マシンであるWatsonを構築してきたIBMがいよいよ、AI専用チップの開発に力を注ぐ。一方国内では、東京大学が産業技術総合研究所と共同でAIチップ開発拠点を武田先端知ビルに構築した。

表1 主なAIチップ 網羅しきれないほど多い 作成:津田建二

IBM Researchは次世代AIチップ開発のための研究拠点IBM Research AI Hardware Centerを立ち上げ、コラボレーションパートナー数社も参加する、と発表した。AI時代のあるべきハードウエアを求めて、これまでのシステムの基本から見直し、コンピューティング設計をゼロベースから構築していく。

その拠点は米ニューヨーク州アルバニーのニューヨーク州立大学のキャンパス、SUNY Polytechnic Instituteに置き、創設パートナー会員の協力の下で研究開発を進める。IBM Research AI Hardware Centerにおいて、研究およびビジネスパートナーと共にAIに最適化された次世代AIチップを開発する。

パートナー企業として、すでにメモリとファウンドリのSamsung、HPCの高速バスや配線が得意なMellanox Technologies、AIチップを設計するためのツールと豊富なIPを持つSynopsysがメンバーに加わっているほかに、新材料と製造装置の開発にApplied Materialsと東京エレクトロンも参加している。加えて、大学関係ではSUNY Polytechnic Instituteと、近くのRensselaer Polytechnic InstituteのCCI(Center for Computational Innovations)が協力する。IBMとそのパートナーは、チップレベルのデバイスと材料、アーキテクチャ、そしてAIが動作するソフトウエアを実現に向けていく。

設計のツールベンダーであるSynopsysが参加したのは、同社の持つ強力な設計ツールDesignWaveを用いて、イスラエルのファブレス半導体メーカーHabana Labsが、推論用のAIチップをすでに開発したという実績があるからだ。Habana社は現在、学習用のチップも開発中である。

技術的なロードマップとして、近似コンピューティングのデジタルAIコア技術および最適化材料を使ったアナログAIコアを開発して現在の機械学習の限界を突破していくという。

新規材料開発は、不揮発性のクロスポイントメモリにDNN(ディープニューラルネットワーク)の重みを記憶するために必要になる。このセンターでは、新しいAIコアの研究開発を指揮し、試作、テスト、シミュレーション、エミュレーションなどを含み、学習および推論マシンのAIモデルを作る。ウェーハプロセスはアルバニーのこのセンターで行うが、同州ヨークタウンハイツにあるT.J. Watson研究センターでもサポートを行う。

国内は東大と産総研が中心

国内でもAIチップの開発機運がようやく出てきた。東大の本郷キャンパスで先週、「AIチップ設計拠点活動開始記念公開シンポジウム」が開催され(図1)、祝辞のあいさつとして、産総研、経済産業省、内閣府という官公庁に加え、ルネサスエレクトロニクスとプリファードネットワークス、そして昨年東京工業大学を定年になった松澤昭氏が設立されたテックイデアという3つの民間企業の代表もあいさつに加わった。東大に設計ツールを揃え、チップ製造は東大のVDEC、産総研の300mmウェーハラインなどを使うという。

図1

AIチップ設計拠点活動開始記念公開シンポジウム 写真撮影:津田建二

AIチップの設計を検証するハードウエアツールであるエミュレータはCadenceのParadium Z1を利用する。23億ゲートの規模の回路まで、4MHzのエミュレーション速度で検証演算する。東大と産総研は中小のベンチャー企業に使ってもらいたいとしているが、半導体設計では、VHDLやVerilogといった半導体専用のプログラミング言語を習得しなければ、最初の論理設計でRTL形式を出力できない。しかし、幸運なことに半導体にしか使えないプログラミング言語を学ばなくても、論理回路を設計できる。デザインハウスというRTL専門の業者がいる。彼らを使えばだれでも半導体AIチップの設計データを得ることができる。

ところが、設計ツールなどはアカデミックディスカウントの料金で導入したため、外部のデザインハウスが、揃えたツールで実際にプログラミングができない恐れがあるようだ。もしAIのアルゴリズムを考え出した中小のベンチャーがいても、設計ツールの使い方、プログラミング言語をゼロから習得しなければならないのなら、実際に使う企業は限られてしまう。LSI設計のプロであるデザインハウスに使ってもらえないのであれば、このセンターは宝の持ち腐れに終わってしまう恐れがある。

国家プロジェクトの弱点であるさまざまな制約を取り除かない限り、国家プロジェクトはまたしても失敗という結果になりかねない。誰でもが制約なしに利用できる仕組み作りが結局は産業の活性化に結び付く。かつて、技術もないのに技術が流出するという名目で制約をかけてきたことがあった。国家プロジェクトや国家ファンドなどによって結局、半導体産業が活性化しなかったことを真剣に反省し、もっとオープンに利用できるような仕組みを作ることが霞が関の役割ではないだろうか。世界で使われているオープンイノベーションとは、誰でも自由に参加できるという「門戸開放」の意味である。技術を開放することでは決してない。

(2019/02/17)

顔認証でブレークした面発光レーザー

(2019年2月 8日 18:05) AppleのiPhone Xで初めて導入された顔認証システムがどうやらアンドロイドにも搭載されそうだ(参考資料1)。半導体メモリ価格の高騰が続いていたため、iPhoneの価格も高くなりすぎて売れなくなり、iPhone以外のスマホにも顔認証システムを使うようになり、顔認証を広げる狙いだ。

図 iPhone Xの顔認証で外れたロック 撮影:津田建二

この顔認証システムのキーコンポーネントは、またもやニッポン半導体の「残念」に結び付いている。iPhone Xでは、所有者がこのデバイスを正面に向けた途端にロックが外れる。即座に所有者だと認識するからだ。所有者以外がiPhoneを覗いてもロックは外れず中身を操作できない。もちろん所有者の写真をかざしても認識しない。もはや当たり前の機能だと、ユーザーは言うだろうが、このカギとなる面発光レーザーが日本人の発明によるものだと知っている専門家はどれほどいるだろうか。

iPhone Xの顔認証システムは、単なるAIだけの技術ではない。ハードウエアとして数十個の赤外線レーザーが顔に向けて発射されているのだ。もちろん弱い出力だからやけどするとか、目に悪いという訳ではない。面発光レーザーは、数十個の小さなレーザーを1チップ上に集積したもの。1辺が2~3mmしかない面発光レーザーのチップがあるからこそ、スマホのような小さなモバイルデバイスに搭載できるのだ。

数十本のレーザー光が顔の特徴を3次元的に捉え、目と鼻の距離や耳までの奥行、おでこの広さなどさまざまな顔を表すパラメータをベクトルとしてとらえ、それらを個人の特長としている。スマホ自身でAI(ディープラーニング)を使っている訳ではない。ただし、クラウド上でとらえたカメラ映像の物体が人間であるか、他の動物であるかどうかをまず判別しなければならないが、その学習データはクラウド上に保存しておき、それをスマホ側で利用することはある。その場合、特徴抽出する場合に特徴量を参照データベースとして保存しておく場合や、あるいはベクトル量をクラウド上の学習データとして保存し、スマホ側で推論を行うこともできる。その場合は軽い推論専用のAIチップやIPを使う。

顔認証システムのカギは、この演算を行うAI機能、あるいは特徴抽出機能を担うプロセッサと、面発光レーザーである。プロセッサは各社から市場に出ているが、面発光レーザーを出荷している企業は米国2社しかない。FinisarとLimentum社である。これまでは量産するほどの量が出なかった面発光レーザーだが、iPhone Xで初めてブレークした。Finisar社はAppleからの資金援助を得て量産体制を敷き、これまで3億個というレーザーを出荷している。

面発光レーザーを発明したのは実は、東京工業大学の教授と学長を経験された伊賀健一氏だ(参考資料2)。このレーザーはVCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)レーザーと言われており、いわばレーザーの集積回路あるいはモジュールというべきものだ。伊賀氏が発明した当時は何に使われるのか明確ではなかったが、光マウスやデータセンター内の光ファイバ配線などに少量使われてきただけに過ぎなかった。ところが、iPhoneの顔認証システムに使われるキーデバイスになって初めて大量生産されるようになった。せっかく日本人が発明したのに、米国の半導体メーカーが量産しているという事実は、極めて残念と言わざるを得ない。

面発光レーザーが生まれたのは、レーザーの集積化を伊賀氏が考えていたからだ。従来のレーザーがチップの横(端面)から発光しているのに対して、チップの表面から発光させようと彼は考えた。レーザーは、LEDと同じようにpn接合に順方向に電流を流し、発生した光を閉じ込め共振させるためのキャビティ(共振器)を作りつけたもの。光を共振・増幅させることでQ値の高い(狭い波長)強い光を発射することができる。従来はこのキャビティをチップの横方向のチップ端面を鏡として使うことで共振器を構成していたが、伊賀氏はこの共振器をチップの表面-裏面間の鏡を利用することで集積化した。もちろん結晶性の改善や欠陥の抑制などのたゆまない努力で、開発できた。

これからは、顔認証システムだけではなく、シリコンフォトニクスの代替や、LiDAR光源などへの応用も期待されている。市場調査会社のYole Developpement社は、2017年の3.3億ドルに市場から2023年には10倍以上の35億ドルに成長すると予測している(参考資料3)。LiDARでは、これまでせいぜい数本のレーザーとポリゴンミラーなどを使って水平・垂直にスキャンしていたが、3万個の大出力集積化レーザーだと、大きなポリゴンミラーもMEMSミラーも使わずに、周囲3万点の距離を測定できるようになる。つまりコストダウンでき、LiDARシステムの小型化が図れることで、ここに大市場が生まれるという訳だ。

悔しいが、米国のApple社をはじめとして世界各地の情報を得ていなかったことが日本半導体の最大の敗因だろう。つまり、世界の情報に目を向けてこなかったガラパゴス的姿勢に問題があったといえる。GaAsメーカーが次のアンドロイドメーカーに面発光レーザーを提案してイニシアティブをとることは、日本半導体業界にとってチャンスとなる。友人のEd Sperling氏が編集長を務めるSemiconductor Engineeringでは、「VCSEL技術が離陸する」と題した記事を掲載している(参考資料4)。ここでも将来のVCSEL技術のアプリケーション情報が得られる。

参考資料

1. Lumentum expects Android devices with Apple-like 3D sensing tech in 2019, Reuters (2019/02/05)

2. 伊賀健一「横のモノを縦に-常識をくつがえした面発光レーザの着想と実現への道-」、(2005/10/07)

3. We are only scratching the surface of potential of optoelectronics - Industry trends(2019/01/31)

4. VCSEL Technology

Takes Off、Semiconductor Engineering(2019/02/07)

日立の意図とは違う新聞の見出し

(2019年1月31日 11:21) 1月25日、日立製作所は「風力発電システム事業の強化について」と題したニュースリリースを発表した。ところが、同日夕方の日本経済新聞は、「日立、風力発電機の生産撤退」という見出しの記事を報じた。これを見て、「あれっ?」と思わず叫んでしまった。全く否定的に捉えていたからだ。なぜ、こうなるのか。

実は、日経の見出しに間違いはない。かといって、日立が風力発電システム事業を強化することも間違いではない。しかし、見出しをパッと見て一つはポジティブ、もう一つはネガティブに見える。つまり、視点が全く違うということである。だから全く違う見出しに見えてしまうのだ。

事実はこういうことだ。日立は今後、風力発電機そのもののハードウエア部品を生産せず、これはドイツのEnercon社の発電機を使う。そして日立はIoTと同社のプラットフォームであるLumadaを駆使し、発電機から産み出させるたくさんのデータをコアとするビジネスに変えることを宣言した。発電機にはIoTは多数取り付け、そこからのデータを取得する。発電機そのものはグローバルな競争になり、メジャーなプレイヤーに絞られてきたようだ。このため、トップを取るために努力するより、発電機が生み出す膨大なデータを利用して顧客の価値を提供するビジネスに変えるのである。ハードウエアの生産からは撤退するが、今後期待が大きいデータビジネスには積極的に参加していくことになる。

図 ドイツの高速道路沿いにある風力発電の風車(本文とは直接関係ない) 津田建二撮影

風力発電機そのもののビジネスでは、高さが200メートルを超える超巨大なモノに変わりつつあるため、投資も時間も増えてくる。日立はハード部品での競争を止め、データサービスで稼ぐ方向にビジネスの中心を切り替える。だから「風力発電システム事業を強化する」とした。また、風力発電機が他のビジネス同様、シェア1位か2位でないと競争できないような体力勝負となれば、もはや日本の総合電機の出番ではない、と日立は判断したのであろう。風力発電機というハードウエアに資金も人材もかけるよりは、データビジネスに投資する方がさまざまな分野へも応用がきくからだ。

だからといって、新聞が生産撤退という見出しを付けるのはどうか?少なくともIT系に強い日経新聞はモノづくりよりもIT系やデータを重視しているはずではなかったか。データは未来の石油ともいわれており、先端的な米国企業は、データビジネスへの転換を急ぎ、デジタルトランスフォーメーションをリードする方向に向かっている。日立もデータは石油なりの方向へ舵を切り替えている。このように捉えても良かったのではないだろうか。

英国への原子力エネルギーの輸出に関してもコスト的に合わないと日立は見積もっている。これまで日本国内で原子力事業をやってきて、原子力はエネルギーコストが安い、と風潮されてきたが、リスクコストを全く見てこなかったからだ。3.11の福島原子力発電所の爆発とそれに伴う放射能汚染などのリスクを配慮すれば原子力のコストは決して安くない。石油や再生可能エネルギーではリスクコストはそれほど考慮しなくても済むが、原子力は万が一のリスクを配慮したコスト計算を含めることは世界の常識である。リスクは政府に見てもらう、といった態度では世界に輸出できないことを英国政府から教訓として学んだのである。日本政府のようにリスクは政府が面倒見てくれる、といった甘い態度は世界では通用しない。だから、ハードウエアでコストがかかりすぎるマシンからは撤退する、と決めた。

風力発電ビジネスでは、コストのかかるハードウエアを回避して、データビジネスで稼ごうと日立は力点を変えたのだ。この点を新聞は理解しようとせず、ネガティブなイメージで風力発電機の生産から撤退、という見出しを付けた。むしろ、日立がデータビジネスへのシフトにより、未来へ切り開こうとしている努力を垣間見ることができると思う。

(2019/01/31)

システムを差別化できるのは半導体チップ

(2019年1月 9日 23:26) 新年になり、半導体業界にいるいろいろな方たちとディスカッションさせていただいた。今の日本の半導体産業の弱体化はだれしもが認めるところだが、それを嘆いていても前には進まない。むしろ、グーグルやアマゾン、アップルのようなOTT(Over the top)あるいはインターネットサービスプロバイダが半導体チップを作り始めた。この事実を今の総合電機の経営者が理解しているだろうか。半導体産業を本当に理解しているだろうか、という疑問に行き着いた。

日本の電機の経営者たちは、システムを差別化する手段がソフトウエアにあり、そのソフトウエアをチップに焼き付けることで、システムをさらに差別化できることを知らないのだろう。知っていれば、自分たちのシステムを誰も真似できない製品やサービスを世の中に出してくるはずだから。今ある製品のほとんどは過去の遺産に過ぎない。これまではソフトウエアで差別化していたのだが、ソフトウエアだけでは思うような性能が得られない。

傲慢なわりに若者のやる気を削いだ経営者たち

かつて世界に君臨した日本の総合電機は、ソニーというフロントランナーがいて画期的な製品を世に出し、2~3年して総合電機が大量に生産して安く販売することで市場を形成してきた。当時は製品寿命が長かったために、こういった2番手戦略でも間に合った。しかし、現在ではこの手法は全く通用しない。ソニーでさえも大賀典雄社長時代までは「すごい」製品を出してきたが、今は他と同じ総合電機的エンタメ会社となった。

最近私は、総合電機の経営者たちは経営を知らなかったのではないか、と思うようになった。企業のトップになれば何でも自由に動かせると思ったのではないか。反対意見を言ってくれる人たちを排除してきたのではないか。こう思うようになった。1980年代後半のバブル時代の日本の経営者は、政治は三流でも経済は一流とおごっており、ひどい経営者はアメリカから学ぶものはもはやなし、とさえ言い放った。

なぜ総合電機の経営者の能力を疑うか。それは、企業の活力とは若い社員がやる気を出して積極的に仕事に向かっているとは言えないからだ。電機企業の中でもまだマシな日立製作所やパナソニックでさえ、利益は出るようになったが売り上げはほとんど増えていない。これは会社が活性化していないからであり、機能していれば必ず伸びて成長していく。東芝やシャープはひどかった。経営になっていなかった。若い社員のアイデアを抑え、芽を摘み取れば、売り上げは決して伸びない。投資すべき時に投資してこなかった。今でもしていない。内部留保が大量にあることがそれを示している。かつて、NECと日立が共同で設立したDRAMメーカー、エルピーダメモリでは、坂本幸雄氏が社長に招かれる前、両親会社とも投資しないけど売り上げを伸ばし利益を出してくれ、と虫のいいことを言ってきたそうだ。経営を知らないから、このようなことが言えるのである。

成功している海外企業のトップに取材すると、日本とは全く違う経営スタイルである。CEO自らの役割と会社の方向、業界の動向を的確に捉えており、決算報告会や、中期計画発表会、経営戦略発表会などでは、社長自ら自分の言葉で会社の実情、方針、Q&A、技術戦略、製品戦略など全て説明している。特に記者会見では一人で話す社長が多い。日本の電機企業で一人だけですべてを話す社長は片手で数えられる程度しかいない。特に大手大企業の総合電機の社長はできない。それだけではない。下から上がってくる意見に耳を傾けなかったり、その声を検証したりする姿勢さえ持っていない社長も多い。イエスマンばかり揃える社長も多い。

図1 プリファードネットワークスが開発したAI学習チップMN-Core 4チップを一つのパッケージに封止し、プリント基板上に実装した 筆者撮影@セミコンジャパン会場

活力のある企業は、会社が向かう方向を社員が理解し、自律的で積極的に仕事をしていくため、売り上げも利益も伸びていく。売り上げを伸ばすための投資にも躊躇しない。例えば、東京大学発のAIベンチャー、プリファードネットワークス社は、もともとディープラーニングのフレームワークChainerを開発したベンチャー企業だ。トヨタやパナソニックからも共同開発費を引き出し、AIの先頭に立つ会社になった。AIは機械が勝手に学習してくれるシステムではない。今の機械学習やディープラーニングは、AIで学習する前に前処理と後処理に人手が必要だ。この前後の処理は、顧客のシステムごとに作業しなければならないため、ビジネスとしてはコンサルティングのような1対1の共同開発という形態をとり、顧客企業が望む開発にAI手法を利用できるようにする。このコンサルティング形態からビジネスを広げ、プリファードは「自動外観検査装置向けのソフトウエア」を一般のライセンス売りを行った。さらにAIマシン用に半導体チップ(図1)を開発し、プリント基板実装、空冷装置、コンピュータサーバ、コンピュータラックにまで組み込んだ。今後、同社は消費電力の少ないAIマシンに仕上げる。

AIに見る半導体の重要性

AIは今ブームになっており、霞が関も大企業経営者もAIやIoTを口に出して言う。しかし、AIとはソフトウエアやアルゴリズムに留まるものではない。ソフトウエアだけでAIシステムを構成しようとすると、速度や消費電力などの性能の点で必ず行き詰まる。この壁を打破するものが半導体チップである。ところが、霞が関の役人や総合電機の経営者などは、AIの性能を上げるためには半導体が不可欠であることを知らないのである。だからいつまでたっても、日本に半導体を復活させようとしない。

半導体チップの製造は、まず設計から始まるが、複雑な半導体はVHDLやVerilogといった半導体特有の言語でシステムの論理設計をしなければならない。グーグルやアマゾンなどのエンジニアが半導体設計にしか使えない言語をわざわざ学ぶとは思えない。ところが、デザインハウスと呼ばれる半導体設計の専門会社がある。例えば製造専門のファウンドリTSMCは、設計専門のデザインハウスGlobal Unichip社を傘下に持っているため、半導体設計言語を知らなくても、どのようなチップが欲しいのかを伝えるだけで設計してもらえるのである。だから、半導体設計言語をOTTのようなインタネットサービス会社がわざわざ学ぶ必要はないのだ。

かつては、半導体チップが欲しければ工場を建設し製造プロセスを開発し、設計言語を学ばなければならなかったが、今はデザインハウスに頼めば設計し、フォトマスクとして提供してもらえる。それをTSMCなどのファウンドリに渡せば製造してもらえる。

誰でも半導体を持てるのは水平分業のおかげ

水平分業のエコシステムができているからこそ、誰でも半導体を開発できる時代になったのである。残念ながら日本の半導体は垂直統合型のメーカーにこだわり、設計してもらえるデザインハウスの存在をよく知らない。だから、半導体のことをよく知らなくても半導体を開発できることを知らない。技術を深めたいと思えば、ファウンドリ会社と設計専門のデザインハウスを作り、どのような客にも対応できるPDK(プロセス開発キット)や仕組みを作ればよい。ただし、製造専門のファウンドリ会社は投資が必要だが、製造原価に対する人件費比率が5~8%しかないため、人件費の高い国、すなわち日本に向いた産業であることを認識しておくことも重要だろう。

最後に繰り返すが、今の日本に必要なのは、ファブレスのシステムメーカーをサポートするためのデザインハウスと、製造専門のファウンドリ企業である。いずれにも世界のトップテンに日本企業は1社も入っていない。IDM(設計と製造を持つ垂直統合の半導体メーカー)が向いたメモリメーカー(東芝メモリ)はいるが、それ以外でIoTやAIなどのチップ開発には、デザインハウスとファウンドリがなくては日本の産業はグローバルで競争できない。

日本は半導体製造装置や材料、電子部品などは世界と戦える競争力を持っているが、半導体チップを作るためのエコシステムが抜けているため、産業全体の弱さが浮き出てしまっている。ここに世界レベルのデザインハウスとファウンドリがあれば、世界的な競争力を持つことができる。世界のEDAツール産業が揃っており、プリント基板のCADメーカーも国内にある。機械部品産業も大田区や東大阪地区に揃っている。デジタル化のためのエコシステムを完成させるためにも、デザインハウスとファウンドリが外せないだろう。

4大ITトレンドが始まる2019年

(2019年1月 5日 11:05)新年おめでとうございます。

図 2019年1月1日に初詣に行った成田山新勝寺

この2年間の半導体産業は、DRAMとNANDフラッシュメーカーだけが35~75%もの驚異的な二けた成長を果たし、IoTに欠かせないマイコンはわずか3~4%しか成長しなかった、といういびつなメモリバブルだった。それもメモリは生産量をほとんど増やさず、増やせず、単価だけが2.5倍も値上がりしていた。増産しなくても売り上げが勝手に増えていった、というDRAMメーカーは営業利益率が60%、70%というとんでもない数字を享受してきた。

NANDフラッシュは昨年はじめから値下がりし、生産量を上げられるようになってきた(すなわち歩留まりが上がってきた)ため、売り上げも増加した。DRAMは昨年後半からようやく値上がりが止まり、値下がり始めた。これによって半導体産業は、従来通り、5~6%成長という。普通の成長にようやく戻りつつある。一部のメディアやアナリストはこれを不況が来るような表現をしているが、決してそうではない。ただし、好不況の波は常にアンダーシュートとオーバーシュートが現れるが、メモリバブルが超オーバーシュートだったため、2019年は若干のアンダーシュートになるかもしれない。と言ってもマイナス成長ではない。半導体産業の通常が5~6%成長だからこそ、3~4%に低下するという程度である。

こうして市場調査会社の予想を見ると、平均4.4%程度の成長になる。Mentor GraphicsのCEOであるWally Rhines氏はそのように述べている(参考資料1)。今年はメモリがバブルから通常に戻るとして、IoTやAIがようやく立ち上がろうとしている状態であり、ゆっくりとした成長率は順当かもしれない。これまでは、メモリ単価の値上げ → パソコン・スマホも値上げ → デバイスの売り上げ伸びず、という負のサイクルに入り、パソコンやスマホのメモリ容量を増やすこともできなかった。

今年は、これらのデバイス単価が値下がりし、メモリ容量を増やしたかったデバイスがたくさんのメモリを使うようになるため、メモリビジネスがマイナス成長になることはありえない。コンピュータの最近のトレンドはCPUのクロック周波数を上げられなくなったため、マルチコアで速度を上げることだけではなく、メモリとの距離を短くしてCPUとのやり取りを素早くすることがコンピュータシステムを高速化する手段になってきている。このことからコンピュータの高速化とメモリの大容量化はつながる傾向にある。だからメモリ単価が安くなることで、不況が来るのではなく、コンピュータメーカーはメモリを増やせる喜びを享受できることになる。

加えて半導体産業は、これから社会やインフラがデジタル化、デジタルトランスフォーメーションへと進むにつれ、IoTやAIデバイスが大量に使われることになるから、長期的に成長することは間違いない。IoTもAIも始まったばかりの段階に過ぎないからだ。ITの4大メガトレンドであるIoTとAI、5G、セキュリティはこれから成長が始まる。

第5世代のワイヤレス通信である5Gも始まったばかりで、2020年をきっかけに普及すると同時に進化もしていく。5Gに対する3GPPの規格はこれから2020年代を通してどんどん進化していく。夢の通信ともいえるミリ波通信が本格的に始まるのは2020年代後半であり、そのためのテクノロジー(ビームフォーミングやビームトラッキングの制御IC、ミリ波送信パワーIC、ミリ波受信機など)は、これから量産を意識した開発がやっと始まる。ミリ波は28GHzから始まり、38GHz、60GHz、70GHz、90GHzへと進化するだろうが、直進性も高まるため、ビームフォーミングなどで直線性を解消しようとしても完全ではない。やはり小さな基地局ともいうべきスモールセルを大量に構築しなければならない。つまり量産しなければならないほどの大量のスモールセル向けの半導体が必要になってくることを意味する。

そして、セキュリティを守るハードウエア(半導体IC)の開発も進むことになる。これまでシステム全体にIDとパスワードによる認証というカギをかけてきたが、システムの中のサブシステム(コンテナ)にもカギをかけ、ICの中のセキュアにしたい回路ブロックにもカギをかける。さらに大事なデータを仮に盗まれたとしても、データを簡単に読めないように暗号をかけておき、その暗号解読キーを認証が必要な回路ブロック(メモリ)に隠しておく。もちろん、セキュアな部屋(コンテナ)とセキュアではない部屋を完全に分け、セキュアな壁を設けておくことも半導体IC技術で可能になる。

こういったセキュリティシステムを構築するカギもやはり半導体が担う。半導体チップは1枚のウェーハから作られるとはいえ、IC1個ずつ特性が違うといったバラツキがある。もちろんウェーハごとのバラツキもある。だから半導体チップの特性は統計的な処理が必要なのだ。この特性を逆手にとって、半導体IC1個ずつにID番号を割り付けるといったセキュリティのカギの作り方さえある。

以上述べてきたIoT、AI、5G、セキュリティの全てを制御するハードウエアこそが半導体である。しかもコンピュータと同様、ソフトウエアを半導体の中に作り込むことができる。だからこそ、半導体を持っていなければ「丸腰」となるため、中国が必至で開発しようとしているのである。にもかかわらず、能天気に見ているだけの日本は、いったい何なんだろうか。将来の成長エンジンを欲しいと思うなら半導体を持っていなきゃ無理だろう。日本が半導体の重要性に目覚めるのはいつになろうか。「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」(2010年4月、日刊工業新聞社刊:参考資料2)と叫んでもう9年過ぎたが、海外勢が半導体の重要性を熟知していることを考慮するとやはり焦りを感じる。

(2019/01/05)

参考資料

1. AI and ML Create Exciting but Challenging 2019 Outlook(2019/01/03)

半導体製造装置の展示会から遊離するセミコンジャパン

(2018年12月18日 22:56) 今年のセミコンジャパンは、大きく変貌した。何が変わったか。これまでは半導体製造装置・検査装置と関連材料の展示会だった。ここのところ、IoTを取り込み、半導体製造の世界から、半導体応用の世界まで取り込みながら、半導体製造装置や材料からIoT半導体チップ、IoTデバイス、IoTシステムへと連続的な広がりを見せるようになってきた。日本では半導体チップ製造から離れていく傾向が強かった。このためセミコンジャパンを日本で開催する明確な意味が失われつつあった。

図1 セミコンジャパン2018の光景、人影はまばら 撮影:津田建二

IDM(設計から製造まで一貫して担う半導体メーカー)にこだわり続けた日本の半導体産業の末路といってもよい。10年以上前から世界はファブレスとファウンドリに分化してビジネス的に身軽に素早く新市場に対応できる体制を身に着けてきたことを報じてきた。例えばクアルコムは、かつて持っていた携帯電話ビジネスを京セラに売却し、半導体のファブレスに徹してきた。ほかのメーカーもファブレスやファブライトに進むと同時に、ファブライトでもビジネスが成り立つアナログやパワー分野などに焦点を絞ってきた。その成功例がテキサスインスツルメンツであり、インフィニオンテクノロジーズである。

日本の半導体では、メモリの東芝はメモリ部門(現在東芝メモリ)が好調ながら、非メモリ部門はほとんど成長していない。ルネサスはつぶれそうになった。再び危なくなっている。富士通の半導体部門は解体状態にある。世界を見ずにこれでいいのだ、とこだわった結果がこの実態である。世界のシェアは10%未満になり、今は世界から日本頑張れと同情される始末にまで落ちぶれた。

そんな中、半導体製造装置産業はまだよかった。日本の半導体メーカーがダメだから韓国、台湾、米国など大きな市場のある所へ向かったからだ。東京エレクトロンや日立ハイテクノロジーズ、日立国際電気などは海外売上比率が過半数を優に超えており、テスターメーカーのアドバンテストとなると、売り上げの95%が海外である。

セミコンジャパンは製造装置が出展、半導体企業が来場者だった

強い半導体製造装置の展示会であるセミコンジャパンは本来、半導体メーカーのプロセスエンジニアや製造、調達関係者を来場者として、サプライヤである製造装置・材料業者が出展していた。東芝メモリ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ルネサスエレクトロニクス、ロームといった大手から中堅の新日本無線やエイブリック、トレックスなどのIDMという顧客が主な来場者だった。しかし、国内の半導体メーカーは依然と比べて成長せず、弱体化してきた。

IoTこそ、日本の半導体でも成功できそうな応用

そこで、半導体装置メーカー・材料メーカーは、ここ10年くらいダメな日本の半導体企業ではなく、韓国、台湾、米国の半導体メーカーに訴求する、といった活動を行ってきた。それでも日本半導体メーカーという来場者が年々減少しており、セミコンジャパンは、若いエンジニアを対象とするユニバーシティ、イノベーションビレッジなど、工夫を重ねてきた。ここ数年はIoTという応用を広げてきた。最初の年は半導体製造装置とIoTシステムが全くお門違いで離れていたが、徐々にIoTチップの展示やIoTシステムのデモなど製造装置とIoTとの間をつなぐ要素を加えてきた。IoTをテーマとして加えたのは、300mmや16nmなどの超微細化技術が不要で、日本の半導体メーカーにも成長できる市場を見せるためだった。

ところが、今回はいきなりAIやクルマなど、微細化も必要な分野も織り交ぜた成長分野を取り上げた。日本の半導体メーカーを顧客とする展示会からは大きく離れてしまった。SEMIジャパンによると、今回の来場者は前年比22%減の5万2865名と、昨年の6万7613名から1万3000名以上も減少した。セミナーの来場者は、6.4%減の1万884名にとどまったが、展示会そのものを考え直す必要があるだろう。

セミコンジャパンのあるべき姿とは

では、セミコンジャパンはどうあるべきか。半導体メーカーが今注目している分野は、クルマと工業用分野である。クルマと工業機器分野は半導体だけではなく、電子部品や機械部品、機構部品、電気部品などエレクトロニクスではなくメカトロニクスのサプライヤも昔から製品を納めてきた業界である。彼らを取材してみると、工業用途で成長する分野はなんと、半導体製造装置分野だという。つまり、製造装置産業のサプライヤとして半導体部品を位置付けてもよいのである。半導体メーカーと製造装置メーカーの立場は逆転する。

ただ、これまでの経緯から、半導体メーカーは半導体製造装置業界とうまくやれるのだろうか。日本の半導体メーカーは、製造装置メーカーに対して、工場に装置を納めてもすぐには代金を支払ってくれなかった。検収と称して、装置の性能や特性をチェックするうえでシリコンウェーハを流し稼働させて特性をチェックするため、半年以上後に支払ってきた。半年程度ならまだましな方で、1年かかることもあった。半導体装置メーカーにとって資金繰りがたいへんだった。この状況を「半導体メーカーが製造装置メーカーを見下しているからだ」と述べた装置業者もいた。

ところが、海外の半導体メーカーは違った。製造装置を工場に納入・設置すると、まず代金の7~8割を支払い、残りを検収後に支払ってきた。こうなると、製造装置メーカーはまず金払いの良い海外の半導体メーカーを優先してビジネスを行う。だからいまだに海外売上比率が圧倒的に高いのである。国内半導体メーカーにとっては、海外の半導体メーカーとは当然差ができ、出遅れは必須だった。

この「製造装置を国内の半導体メーカーに納めてもすぐに支払ってもらえない」という問題は、2000年頃から徐々に明らかになってきたものの、国内メディアは広告主であることを理由に採り上げなかった。日本の半導体メーカーにとっては不利になることを訴えた記事を旧Semiconductor International日本版で書き、大きな反響をいただいたが、メディアがこの問題を明らかにしたのはこれ1件だけだった。半導体メーカーにとってもキャッシュフローの概念がなく、財務が明確にならないというデメリットにも訴求したが、半導体メーカーは、聞く耳を持たず、この体質は全く変わらなかった。

半導体メーカーは現在の没落した状況を何とかしたいと思っているものの、これまでLook down(見下して)きた製造装置メーカーを顧客とするようになると、ビジネスを成功できるだろうか。さらにこの差別意識の問題は、エコシステムやパートナーシップ、といわれる仲間作りにも、これまでのような「見下す態度」では成功しないことは明らかだ。パートナー企業や社員を敬い、男女や国籍・人種・出身地などの差別を撤廃しなければエコシステムの構築はできない。

セミコンジャパンが、半導体製造装置業界を来場者として、製造装置に納める部材や電子・電気部品、機械・機構部品、材料、半導体デバイスを出展社とする工業機器向け展示会へ、変えるという試みをやってみればよいと思うのだが、いかがだろうか。もちろん、これは意識改革でもあるから時間がかかることは言うまでもないが。一種のPoC(概念の実証実験)とみることも必要であろう。

(2018/12/18)