エレクトロニクス業界の最近のブログ記事

米国より30年遅れた日本の電機を救う法

(2014年6月27日 21:46)ある外資系企業の日本法人トップの方と話をしていたら、今の日本の電機産業は、1980年代の米国企業とよく似ている、という意見で一致した。赤字を計上 → リストラ、首切り、が常態化している。ようやく、一段落したところが多い。しかし、これで従業員のモチベーションは保てるだろうか。

1980年代のアメリカは、日本の半導体メーカーに押され、リストラ・首切りを繰り返していた。取材したある米国企業の社員は「次は俺の番か、と思うと、仕事どころではない」と話していた。彼はさまざまなリクルーティング企業の所にジョブアプライ(転職のための人材登録)をするなど、職探しに奔走した。仕事は二の次だ。こうなると企業の活力はさらに落ちる。案の定、つぶれたり売却したり再構築(リストラクチャ―)に着手したりした。

多くの米国企業が復活した道を取材してみると、決して国頼みではなかった。DRAM敗退直後は、日本の「超LSI研究開発組合」を見習って1987年にSEMATECHという組織を作り、連邦政府から資金を提供してもらい、IBMや大手半導体企業が参加した。ただ、参加企業も参加費を支払った。しかし、競合メーカー同士の集まりの国頼みの組織はうまく行かなかった。1996年には連邦政府は提供資金を打ち切り、組織は国頼みではなく、自立するため海外からの資金も募った。そこで名前をInternational SEMATECHと変えた。海外企業からの研究開発資金も集まり、オペレーションが回るようになり、今日に至っている。つまり米国でさえ国家プロジェクトはいったん失敗したのである。今のSEMATECHは民間の研究開発会社である。日本の国家プロジェクトは、1990年代以降は全て失敗という声もある。

そこで、IBMやTexas Instrumentsなど米国の企業を取材してみると、初期のSEMATECHのおかげで生き返った、生き残ったという企業は1社もなかった。それぞれが真剣に、5年後、10年後のあるべき姿を議論し、世の中の市場トレンド(成長の道筋)と合致するかどうか、についてブレーンストーミングから議論し始めていた。TIが1995年にDRAMを捨て、アナログにフォーカスし、デジタルはDSPを残した、という結論は、社員のブレストで決めたものだ、と当時を知るトム・エンジボス元会長から聞いた。TIやインテルよりもずっと小さなサイプレスセミコンダクターのT.J.ロジャースCEO兼会長に取材した時は、「日本製品は品質が高いから、当社も日本の品質に匹敵するように品質を上げる生産技術を見習った」と語っている。T.J.は当初のSEMATECHを「金持ちクラブ(参入する会費が高いために大企業しか参加できなかったから)」と評し嫌った。

シリコンバレーの半導体企業は、いったん首を切ると、事業が回復した時に優秀な人間を採用することが難しいことを80年代に学んだ。デジタルLSIならまだしも、アナログは経験がモノをいう世界だから、なおさらだ。アナログチップで営業利益率3割、4割を誇るリニアテクノロジーの会長兼CEOのボブ・スワンソン氏は「リーマンショックの時は売上が落ちて苦しかったが、一人も首を切らなかった」と誇らしげに自慢した。

図1 リニアテクノロジーのスワンソン会長(左)

「今は日本企業よりも米国企業の方がむしろ温情だよね」。最初に述べた、ある外資系企業の日本法人トップの言葉である。日本の電機企業の経営は30年遅れているといえそうだ。首を切ったあと、残された社員のモチベーションをどのようにして上げようとするのか。

会社の活力は20~40代の若い力で決まる。彼らのモチベーションが高く、やる気を出せば、会社は成長する。しかし、その逆だと、会社は決して成長しない。経営層の仕事は、若い人の力を引き出すことである。そうすれば結果はおのずからついてくる。ボブ・スワンソン氏は優秀なアナログ技術者を見つけることは容易ではないことを知っている。もし、シリコンバレーの本社に来たくないという優秀なエンジニアを見つけたら、彼/彼女の住んでいる場所をデザインセンターにするという。

日本の電機を回復させるためには、経営者が米国の手法を見習う手が最も近道ではないだろうか。彼らは低迷した時に日本の良さを見習ったからだ。今度は米国の良いところを見習う番ではないか。何も、エセ実力主義が米国経営ではない。

(2014/06/27)

ルネサス子会社を買ったSynapticsとは何者か

(2014年6月16日 23:12)ルネサスの子会社ルネサスエスピードライバ(RSP)を485億円で買ったSynaptics社についてほとんど日本のメディアは報じなかった。しかしてその実態は、世界的にも著名な2人のエンジニアが創業した会社である。元Intelでマイクロプロセッサを発明した3人の設計者の内の一人が共同創業者の一人であり、もう一人はVLSI設計ソフトウエアを最初に発明したカリフォルニア工科大学のカーバー・ミード(Carver Mead)教授だ。

マイクロプロセッサは1971年、Intelのフェデリコ・ファジン(Federico Faggin)氏とテッド・ホッフ(Ted Hoff)氏、そして日本人の嶋正利氏の3人によって発明された。これは4ビットの4004であった。シリコンゲートプロセスを最初に導入したIntelが集積度の高いマイクロプロセッサを作ることになった。2300個のpMOSトランジスタを10µmプロセスで作ったプロセッサであった。

ファジン氏はIntelを退社後、Zilogを創立した。嶋氏ものちにZilogに移っている。ZilogのマイクロプロセッサにはDRAMのリフレッシュコントローラを集積しており、マイクロプロセッサとDRAMをセットで使うという考えがそこにはあった。

もう一人の共同創業者であるカーバー・ミード教授は、VLSI設計用ソフトウエアを発明しただけではなく、MOSトランジスタの限界論やガリウムヒ素トランジスタの発明など、エレクトロニクス、半導体に極めて大きな功績を残した。

ミード教授は、ゼロックスのパロアルト研究所にいたリン・コンウェイ(Lynn

Conway)さんと共に著した「Introduction to VLSI Design」は、今でもVLSI設計の教科書として残る名著である。

実は私は一度、ミード教授とコンウェイさんに会ったことがある。場所は、米国ニューヨークにあるマグロウヒル本社の会議室だ。1981年ごろ、日経マグロウヒル(McGraw-Hill)社(現在の日経BP社)の日経エレクトロニクスの編集記者だった私は、ワシントンDCで開催されたIEDM(国際電子デバイス会議)を取材するため、米国に出張していた。IEDM終了の翌週、ニューヨークのマグロウヒルを訪れた。

当時マグロウヒルが発行していたElectronics誌のエディターたちとのIEDM等意見交換と称して、表敬訪問がメインだった。まだろくに英語を満足に話せない私に対して、Electronics編集長は親切に振る舞ってくれた。彼が後で会議室に来てくれと言われ案内されると、そこにミード教授とコンウェイさんがいた。その年エレクトロニクス産業に貢献したエンジニアを表彰するElectronics Awardを二人が受賞した。上述のVLSIの教科書がエレクトロニクス産業に貢献したことに対して二人を表彰し、その祝賀ランチをとっていたのだ。ランチが終わり、両氏に挨拶することができた。

日経エレクトロニクスは、Electronics誌の日本版という形で1971年に創刊された。もともと日経マグロウヒルは、米国McGraw-Hill(マグロウさんとヒルさんが作った出版社)のラッセル・アンダーソン社長が日本の出版社や新聞社に呼びかけ設立した合弁会社だ。日経しか興味を示さなかったため日経マグロウヒルになった。1960年代の終わりころは通産省(現在の経産省)が外資の上陸を嫌ったために、合弁それも日本企業がマジョリティを握るような企業しか許さなかった。このため、日経51%、マグロウヒル49%の日経マグロウヒル社が生まれた。日経ビジネスもマグロウヒルのBusiness Weekの日本版として創刊された。

そしてファジン氏とミード氏がニューラルネットワークチップをビジネスとする会社を1985年に設立したのがSynapticsであった。残念ながらニューラルネットワークの考えは時期尚早だったのか市場がなかった。このため、製品をニューラルネットからタッチセンサコントロールに替え、1995年に製品化した。タッチコントローラ製品はアップルのiPhoneに採用され、Synapticsは今やタッチセンサコントローラの有力企業となった。

SynapticsがRSPを買収したのは、LCDドライバとタッチコントローラを1チップに集積するためだ。今でもタブレットやスマートフォンだけではなく、ウルトラブックのようなノートパソコン、工業用ディスプレイなどにもタッチパネルインターフェースが使われている。これまではタッチコントローラとLCDドライバは別々のチップで、液晶画面の額ぶちに沿って二つのチップが搭載されていた。しかし配線が複雑になっているのに加え、液晶メーカーは別々のサプライヤから調達しなければならなかった。このため次世代のタッチコントローラにはLCDドライバもシングルチップに集積することになる。

(2014/06/16)

クルマのドアミラーがなくなる

(2014年6月 4日 23:14)ドアミラーのないクルマが何年か先には登場する。ドアミラーは駐車場など狭い場所や道路で、人とぶつかることがあり、クルマから出っ張っている分だけ邪魔な存在だ。とはいえ、ドライバーからは後ろが見えなければとても不安で、バックミラーと併せて後ろのクルマを見る場合などは欠かせない。ところが、「今のテクノロジー」を駆使すればドアミラーがなくても後ろが全く死角なく見えるようにできる。

これが「電子ミラー」だ。大きさがわずか1cm四方のCMOSセンサカメラをしっかり左右に固定し、液晶ディスプレイでセンサからの映像を見る。米国の電気自動車ベンチャーのテスラモーターズは、すでに電子ミラーを搭載したドアミラーレスのコンセプトカーを提案している(写真1)。欧州では電子ミラーの規格の話し合いを始めているという。

電子ミラーはこれまでのドアミラーでは見えなかった死角までも除去する。クルマをバックさせている時に、かわいい孫をひいてしまったというような痛ましい事故を撲滅できる。米国では少なくともバックモニターを新車に取り付けることが今年から義務付けられた。クルマは少なくとも死角を完全に除去することが安全性を上げる重要な要素だ。

CMOSセンサで死角をなくすには魚眼レンズを使う。4方向に渡って180度のパノラマ映像が見られれば死角はなくなる。魚眼レンズの歪んだ画像・映像は半導体チップで修正する。歪んだ座標から直交座標へと変換するアルゴリズムを実行するソフトウエアも必要だ。座標変換を行うチップには、プロセッサ方式、FPGA方式などがある。

「今のテクノロジー」とは、半導体、組み込みシステム、ソフトウエアである。CMOSセンサも画像/映像処理プロセッサは半導体である。これにコモディティ部品の液晶を調達し、システムを構成しソフトウエアをプログラムすることで、電子ミラーは出来上がる。

5月、パシフィコ横浜で開催された「人とクルマのテクノロジー展」では、萩原電機が電子ミラーを試作、クルマに魚眼レンズセンサを取り付け、走行している映像をデモした(写真2)。彼らは専用のハードウエアで座標変換のアルゴリズムを実行させている。計算速度を速めるためだ。専用のハードウエアはFPGAで実現している。

米国には、魚眼レンズの映像を180度、あるは350度回転させられる技術を持つベンチャーがある。GEO Semiconductorだ。同社のデモ映像をビデオに収めた。彼らは、非常に広角レンズによる映像を時間的に左右(Pan)、上下(Tilt)、さらにズーム(Zoom)させられるようにした(PTZ動作)。クルマのドアミラーの代替に使った映像も、萩原電機のデモと同様だが、こちらは専用のプロセッサを開発した。ソフトウエアを変えることで、時間的なPTZ動作でも180度パノラマでも調整できる。

国内でも富士通は、自社のソリューションを提案・展示する「富士通フォーラム2014」において、電子ミラーを搭載したコンセプトカーを展示した。このコンセプトモデル(写真3)では、フロントガラスやダッシュボードにドアミラーの映像を置くという考えだ。スピードメーターとタコメーターは個人認証できるタブレットを利用し、タブレットを設置して始めてエンジンがかかる仕組みを提案している。

(2014/06/04)

自前主義だから、ファウンドリ事業をできないニッポン

(2014年5月29日 00:17)日本のエレクトロニクス産業も半導体産業も、設計から製造・販売まで垂直統合方式で今日までやってきている。商品のライフが長い時代(1990年代半ばくらいまで)は、モノづくりに長い時間がかかってもやっていけた。2番手戦略でも十分に追いつけた。ソニーが画期的な製品(ウォークマンやカムコーダー、CD-ROM、MDドライブなど独自の発明商品)を発売しても、2~3年で松下電器産業が追い付いた。商品ライフは長かったから、最初にリスクを負いながら開発せずに最初の商品を見た後に、残業・徹夜で追いつけば十分に利益を出せた。

今日、アナログからデジタルに進み、特に民生品の商品寿命が短くなると、これまでの2番手商法はもはや使えない。ここに日本の悩みがある。民生品はデジタルのモジュール方式になり、アナログの擦り合わせ方式は必要ではなくなった。東京大学のものづくり経営研究センターの藤本隆宏教授のグループは、日本が得意なのは擦り合わせ方式だと主張する。デジタル化はモジュール方式になり、レゴのようにモジュールを組み合わせれば深いノウハウがなくてもデジタル民生品を作れるとする。

日本の擦り合わせ方式は、垂直統合の良さを追求し、阿吽(あうん)の呼吸で設計から生産まで詳細な契約マニュアルを書かなくても製品を流すことができた、と言われている。全部が全部この通りではないが、一理ある。

IoTとは何か、位置づけを考える

(2014年4月 6日 13:02)IoT(Internet of Things)とは何か。騒がれている割には定義がはっきりしていない。M2M(マシンツーマシン)やWSN(ワイヤレスセンサネットワーク)とはどう違うのか。その違いを考察してみる。

インテルが2013年11月、IoT Solution事業部を新設、日本にもその事業を説明するための記者会見が開かれた。会見後、Jim Robinson事業部長(図1) をつかまえて「Intelが狙うのはM2Mやワイヤレスセンサネットワーク(WSN)のゲートウェイから上のレイヤーだと理解したが、IoTとインダストリアルインターネット(Industrial Internet)とはどう違うと定義しているのか?」と聞いてみた。彼の答えは、「Intelが上のレイヤーをIoTビジネスとしてやっていくことはその通りだ。IBMのスマータープラネット(Smarter Planet)もGEのインダストリアルインターネットもIoTもみんな同じことを指している。企業によって言葉が違うだけさ」と答えた。

地震は予測できる

(2014年3月10日 22:52)明日3月11日は東日本大震災から丸3年を迎える。地震は予測できないと言われているが、日本地震学会の単なる見解らしい。地震の予測ができれば被害を最小に食い止めることができる。

広辞苑によると、予測とは、「あらかじめ推測すること。前もっておしはかること」とある。これに対して予知とは、「前もって知ること」を指す。つまり、地震予知とは地震が起きることを前もって知ることになる。地震予測はややあいまいな表現であり、地震が来るかもしれないと推測することだ。市場予測とは言うが市場予知とは言わない。また天気予報とは言うが天気予知とは言わない。ちなみに予報は、「あらかじめ報告すること」だという。明日は雨になると報告することが天気予報であり、当たるか外れるかは問題にしていない。

地震の場合でも地震予知とは言わず、地震予報あるいは地震予測とすればたとえ少しくらい予測が外れても目くじらを立てなくてもよい。そうすれば、かなりの確率で地震に対して前もって心構えを持つことができる。

電気通信大学で地震の予知を研究している早川正士名誉教授を取材したことがある。東日本大震災の前兆を捉えていたというが、今の日本では地震は予知できないと思い込んでいるため、話題にも上らなかった。

しかし、地震はある程度予測できるといえそうだ。天気予報と同様に多少違っても目くじらを立てないという仮定する必要はあるが。

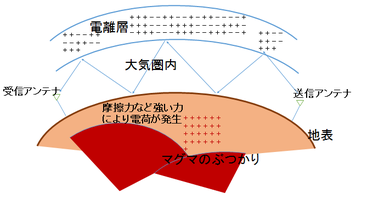

さて、早川教授が採用する方法は、電磁波すなわち電波を利用する方法だ。地球上に送信機と受信機を置いておく。送信機から放射された電波は、電離層と地表面に反射しながら受信機まで伝播していく(図1)。

一方、地球内では、海のプレートと陸のプレートがぶつかり合うところにおいて、海のプレートが陸のプレートを引きずり込むような形で沈んでいく。やがて陸のプレートは沈み込められた応力が蓄積していく。この応力の跳ね返えりが地震となって応力を緩和すると考えられている。強い応力が蓄積していくと電荷も貯えられる。セルロイドの下敷きを擦って摩擦を起こすと静電気が発生して髪の毛が立つことと同じ原理だ。静電気すなわち電荷がたまっていく。

電荷があるしきい値以上にたまると、その影響は電離層にも影響を及ぼす。というのは、コンデンサ(キャパシタ)と同じように、一つの電極に電荷がたまると、もう一つの電極にも電荷が引き寄せられるからだ。そうなると、電離層と地表との間の電界強度が変わってくるため、電波の伝搬が歪められてしまう。早川教授の地震予測はこの電波の変化を観察するものだ。

早川教授と同じように、北海道大学の森谷武男教授、八ヶ岳南麓天文台の串田嘉男教授なども電磁波と地震予知との関係を見出している。

このコンデンサモデルで地震を説明すると、ナマズの騒ぎや、蛇やネズミなど動物たちが暴れ出すという行動も説明がつく。電荷が地球表面にたまるとわずかながら電流が地表面を流れるからだ。蛇やネズミなどは裸足であるから、靴を履いている人間よりも電流に対する感度がはるかに高い。ナマズのいる水中も電流は流れやすい。イオン化しているからだ。さらに鳥など空中にいる動物でさえ、アタマの上(電離層)と地表との間の電界強度の変化を感じ取れるはず。いつもと違う電界強度を感じた鳥たちは騒ぎ出す。

さらに、私の姉が住んでいる関西で淡路大震災に出会った時に、大きな揺れと同時に青い光を見たと彼女は言っていた。私はそんな馬鹿な、とその時は思ったが、今になって考えてみると、この光も説明できる。つまり電荷の放電である。プラスとマイナスが放電する時には光が出る。

以上をまとめると、地下ではプレート同士がぶつかり合って強い力が働くと電荷が蓄積される。震源地に相当する領域には電荷がたくさん集まっているため、その領域を通る電波は必ず強い影響を受ける。だから電波を調べればよい。それも出来るだけ多くの送信基地と受信基地を隈なくカバーしておけば、地震は予測できる。今、地震の予測が外れたり当たったりするのは、電波の通り道に震源があるかないかの違いかもしれない。

早川教授らの方法を批判するウェブがあるが、批判だけではなくどうやって地震の予測にたどり着けるかを考えるべきではないか。批判するだけなら簡単だ。予知できないと結論付けるだけならこれも簡単だ。大事なことは完全に予知できなくてもある程度予測できれば良いという態度である。少しでも危険を察知したらすぐに逃げることは動物が教えている。たとえ予測が外れても観測地点の数を増やしたり、ノイズに埋もれた信号を検出する技術をFFT(高速フーリエ変換)だけではなく、もっとさまざまな技術を開発したりすることで、精度を上げていけばよい。東日本大震災で亡くなられた方への最大の供養は、被害を最小にするためのテクノロジーの実用化である。

(2014/03/10)

ポストスマホは幻想、スマホ時代は10年続く

(2014年3月 3日 22:07)ポストスマホという視点の新聞やネットメディアの記事を最近見かけるが、2014年の段階ではポストスマホの動きは全くありえない。ここ10年は少なくともスマホの時代が続く。ウェアラブルコンピュータやウェアラブル端末は、スマートフォンの周辺機器としての位置づけにしかなく、主要なデバイスにはならない。

スマートフォンがなぜ今後10年以上も続くのか。理由の一つは、スマホがコンピューティングのプラットフォームになったからである。スマホは携帯電話機(日本ではガラケー、海外ではfeature phone)の延長のデバイスではない。むしろパソコンが小さくなった端末あるいはデバイスと考えるべきだ。その理由を昨年スペインのバルセロナで行われたMWC(Mobile World Congress)2013の基調講演において、スマホ向けアプリケーションプロセッサの世界的ジャイアント企業に成長したクアルコム社のポール・ジェイコブスCEO(最高経営責任者)が「2012年にはスマホの出荷台数がパソコンのそれの2倍に達した。だからスマホはコンピューティングのプラットフォームになった」と述べた(図1)。IDCの最新の調査では、2013年のスマホの出荷台数は10億台を超え、パソコンの3倍になった。

図1 クアルコムCEOのポール・ジェイコブズ氏

コンピューティングデバイスの主役はパソコンからスマホに変わったのである。この動きは今始まったばかりであり、1990年前後にワープロからパソコンへと変わったころとよく似ている。現在は、携帯電話機からスマホに変わったが、これは単なる電話機の交代劇ではない。パソコンがスマホに変わったという捉え方が必要なのである。スマホが携帯電話と決定的に違うのは、アプリである。アプリと呼ばれるアプリケーションソフトウエアをダウンロードすれば、スマホに機能を増やせる点だ。パソコンと同じである。これに対して、携帯電話は前もってメーカーが機能を搭載しておき、ユーザー(消費者)が自由に機能を追加・変更することはできない。

10年以上も前から、いつでもどこでもインターネットとつながる時代とか、ユビキタス時代あるいはノマディック時代とか、言われていた。しかし、パソコンが主役の時代は、どこでも使えると言っても、椅子に座らなければパソコンは通常使いにくい。Wi-Fiサービスのあるコーヒーショップや地下鉄の駅、空港など限られた場所で、しかも座らなければインターネットにつなぎながら操作することが難しかった。

スマホは今、社会問題になるほど歩きながらでも、立ったままでもインターネットとつながる。ようやく今、いつでもどこでも使える(always-on, always connected)

デバイスとなった。Wi-Fiだけではなく、3GやLTEなどのモバイル通信ネットワークを使ってインターネットとつなぐことができるため、ネットとの接続にWi-Fiだけに頼る必要もない。

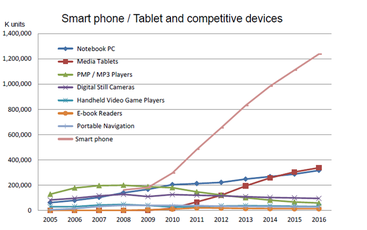

スマホが今後もずっと続くもう一つの理由は、今後も単機能のデバイスを置きえていくからだ(図2)。スマホは、携帯電話だけではなく、MP3音楽プレーヤーやPND(パーソナルナビゲーションデバイス)、デジタルカメラなどの単機能のモバイル機器を置き換えようとしている。スマホのカメラはデジカメ市場を食い、スマホにインストールされたゲーム用アプリはゲーム機市場を食い、スマホにダウンロードされた音楽コンテンツを聞くのに音楽プレーヤーを使う必要がない。PNDは国内でははやらなかったが、海外では携帯型のナビゲーションシステムとして大ヒットしたが、これもスマホに食われている。

図2 スマホがデジカメや音楽プレーヤー、PND、ゲーム機を食う 出典:IHSグローバル

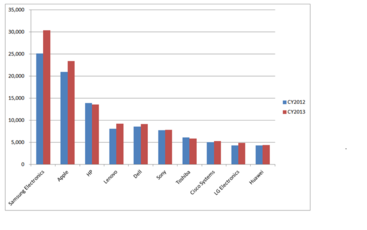

さらに、半導体を購入する主要企業が従来のパソコンメーカーからスマホメーカーへと替わった。かつては、デルやヒューレット-パッカードなどが半導体ユーザーの主要企業であったが、2013年はサムスンとアップルがそれぞれ1位、2位を占めるユーザーとなった(図3)。

日本のメーカーの中には、スマホではもう勝てないから、スマホの次を狙おうという声を聞くことがあるが、これでは何年たっても世界には勝てない。少なくともスマホは、メールやブラウジングなどコンピューティングの主要デバイスになったばかりだから、その地位は少なくとも10年くらいは続く。腕時計型のヘルスケア用デバイスはスマホにデータを送り、スマホからインターネットを通して病院や医者にデータを送るもの。この場合はスマホがゲートウェイとなる。

図3 半導体購入企業の1位、2位はサムスンとアップル 出典:ガートナー

そう、スマホをゲートウェイとして使う動きも出てきている。だから、スマホの将来は、明るい。スマホは、Bluetooth Smartでつながったウェアラブル端末のハブとして機能したり、スマートホームでの電力量を表示するモニターとして機能したりする。スマートホームの中心のモニターとして使えば、インターネット接続すれば外出中に家庭のエアコンのスイッチを帰宅1時間前に入れておくことが容易だ。さらに、テレビやエアコンのリモコンの代わりも果たす。機器の価格を上げている要因の一つの専用のリモコンは要らない。加えて、スマホに搭載されているNANDフラッシュメモリにHDビデオを溜めておけば、テレビという大画面で映画などのコンテンツを楽しむことができる。もはやBlu-Rayレコーダーは要らなくなる。Blu-Rayレコーダーの代わりをスマホが担う。

(2014/03/03)

若い人に負けないLegendこそ高齢化社会の先駆けになる

(2014年2月18日 22:46)葛西紀明選手、銀メダルおめでとう。飛ぶ前に、「7回ものオリンピックに出るなんて葛西はlegend(伝説)だ」、という言葉を外国人が話しているのをテレビで見た。41歳。スキーのジャンプ競技で個人第2位となる銀メダルと団体の銅メダルを獲得した。

長寿王国ニッポンを象徴するような出来事だ。ジャンプ競技では、アプローチのクローチング姿勢から飛び出し前傾する訳だが、実は一瞬のうちにかかとふくらはぎの筋肉を使って、スキーを釣り上げる。さもなければ、スキーの先が雪面に突き刺さってしまうからだ。スキーが体と平行に保つためには、この筋肉を徹底的に鍛える必要がある。飛び出し、体の投げ出し、スキー板の釣り上げを一瞬のうちに行わなければ風に乗れなくなってしまう。ジャンプの難しさはここにある。もちろん、風向きも影響する。

私も昔、40メートル級のジャンプ台でジャンプ用のスキーをはいて1度だけ飛んだことがあるから、その難しさはよくわかる。頭で考えている動作と実際の自分の動作とは全く違う。それを一致させるために、繰り返し練習する。当然筋肉をいつも鍛えておく必要がある。自分が飛んだときは前傾しているつもりだったが、写真を見ると90度立っていた。いやはや難しい。

葛西選手はただ飛べるだけではない。世界の同じようなレベルの若い選手と互角に競争し合うのだから、その練習は並大抵ではない。それを41歳までやってのけた。さらにもっと上の金メダルも狙うという。

葛西選手だけではない。サッカーのカズこと三浦知良選手も1993年のJリーグ発足以来の現役選手だ。間もなく47歳になる。プロ野球では中日ドラゴンズの山本昌広投手はすでに48歳を超えた。スポーツ選手の選手寿命が延びていることは確かだ。

ただ、葛西選手は世界で2位という成績を今、手にしたことがすごい。共同通信は、山本昌投手が葛西選手から刺激を受けて「おれも頑張らないと」という気持ちになったと報じている。

このことはスポーツ選手に限ったことではない。企業人といえども同じではないだろうか。ただ、勤め人には、定年退職という名の「強制解雇」というシステムがある。体力・知力はまだ元気なのに、否が応でも自動的に解雇されてしまう。しかし、60歳でも働ける人は多い。最近では65歳を超えても働ける状況なら働くという人は増えている。2月18日の日本経済新聞は1面トップで、65歳以上の就労者が636万人いると報じた。日本は高齢者の割合が世界一多い国だ。日本は高齢化社会のモデルを創っていくモデル国となりうる。

かつて、ある講演会で、「少子高齢化を問題にするが少子化は確かに問題だが、高齢化は問題ではない。元気な人を働かせればよいのだ」、という話を聞いた。元東京大学の小宮山総長の講演である。しかし今の日本の仕組みでは、せいぜい65歳までしか働けない。もちろん、それ以上働きたくない人もいる。選択制にすればよい。

かつて、外資系の出版社で働いたことがある。広告営業の仕事で72歳まで働いていたセールスマンが米国にいた。米国では基本的に定年制がない。年齢で差別することが許されないからだ。もちろん、働く以上は若い人たちと同等以上の実力を示さなければならない。彼は、年寄りでも若手以上に稼ぐ営業マンだった。ビジネスマンでも葛西選手と同様、若手に交じって働き、しかも若手以上の成績を残す。これが重要である。

「自分の書いた手書きの書類を女性社員にパソコンで打ってもらう」というような考えの年寄なら要らない。若手と同じようにパソコンを駆使して業務を遂行することが出来なければ、あるいは出来るように頑張らないのなら足手まといになる。却って業務の妨げになる。IT関係の仕事でなくてもパソコン、インターネット、メール、英語などは最低限必要である。これが出来なくて働きたいのなら、ホワイトカラーの仕事を望んではいけない。

葛西選手と同様に働くということは若手に負けないつもりで働く気があるか、ということの裏返しでもある。65歳以上の就労者が若い人たちに負けない働きをすれば、人口の低下を補って日本経済の成長を保つことができるようになるかもしれない。葛西選手をお手本にして、少なくとも若い働き手よりも優れた成績を残せることを心掛ける年寄がたくさん増えると、日本は世界に先駆けた未来を作り出すことができる。葛西選手は日本に勇気をくれた。

(2014/02/18)

小保方晴子さんとスティーブ・ジョブズ氏との共通点を見た

(2014年2月 3日 23:37)この週末は、「リケジョ」、「簡単に作れる万能細胞を発見」、「理化学研究所」というキーワードでテレビや新聞、インターネットまで埋め尽くされた。今日、理研のホームページを見てみると、小保方晴子さんの写真がトップに載っている。しかも報道関係の方へという広報からのメッセージでは研究に差し支えが出てくるから取材は遠慮してくれ、というおまけまでついている。

この小保方晴子さんは、弱冠30歳の若さで研究ユニットリーダーという管理職にも就いている。もちろん、研究実績があるからこのような立場にいる。

理研にいる知り合いに電話してみた。理研では、年功序列という組織ではなく、彼女のような若いリーダーは珍しくないそうだ。もちろんそれまでの研究実績がないものはリーダーになれない。ここでは、研究を指導できることと、若手を引っ張っていけることが求められる。今回のような万能細胞を生み出す研究には、若い柔軟な頭でものを考えられる人が必要なのだろう。

テレビ報道で感動したことは、研究を否定されても挫けずに相手を説得するまでデータを積み上げていくという彼女の姿勢だ。小保方さんが最初に投稿したNatureでは、生物学の権威と呼ばれる人から、激しい言葉で否定されたという。しかし、彼女は挫けず実験し直し、細胞に与えるさまざまな刺激を変え、実験データを何度も取り直し、4回目の投稿で初めて論文が採用されたという。そこで今回の発表になった。

さらに面白いことに、大学時代は応用化学を学び、大学院で生物を学んでいる。実は今や、物理だ、化学だ、生物だ、と言っている時代ではない。各分野に閉じこもっていれば大した研究成果は出てこない。いろいろな領域にまたがる研究や、研究からビジネスモデルといった切り口も求められる時代になっている。生物学の常識を愚弄すると述べた権威者は、実は生物しか知らない古臭く、時代にそぐわない人間になっているといえるかもしれない。

最近取材した若手の研究者には、大学の博士課程を修了したのち、大学に残るのではなく、理研や産業技術総合研究所などで研究を重ねている人が多い。かつては、ポスドク(博士課程を修了したポストドクターの意味)が、大学に残る職がなく就職先に不自由を強いられることで問題になっていた。

しかし、最近では理研や産総研などで研究を積むことがかえってプラスになっているという声を聞く。例えば産総研では、企業からも研究者として出向するケースが多いが、大学出身で企業経験のない研究者は、口をそろえて社会に役立つ研究の意味を教えてもらえた、と述べている。すなわち、自分の領域を広げることで、新しい発見を見出すことができる。

スティーブ・ジョブズ率いるアップル社が発明したiPhoneは、さまざまなハードウエアとソフトウエアとサービスを融合した結果、生まれた製品だ。iPhoneには、コテコテのハードウエアで画期的な技術は確かにない。しかし、ユーザーエクスペリエンスと称する機能を生み出し、アップストアを創り出し、爆発的なヒット商品につながった。「ユーザーエクスペリエンス」は、今やモノづくり産業ではカギとなる言葉だ。

僕の専門・私の専門は、これこれですと言っているようでは、間違いなく時代遅れになる。画期的なものを生み出したいなら、分野をまたがったり、ビジネスモデルの勉強をしたり、自分の専門を広げることで見つかるはずだ。スティーブ・ジョブズも小保方晴子さんも、画期的な商品・発明を生み出す素地があったのである。

(2014/02/03)

社会に役立つ研究を目指す大学研究者が増えてきた

(2014年1月29日 23:09)このところ、文部科学省傘下の科学技術振興機構(JST)が、イノベーションを生み出す大学などの研究に対して補助金を出す仕組みが有効に働くようになってきた。極めて透明な仕組みにして評価・選択するシステムになっている。

昨年、JSTの中のプロジェクトの一つであるCRESTの領域アドバイザーを拝命させていただいた。テーマ「素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエレクトロニクスの創成」というプロジェクトを担当した。このテーマの研究総括は東京大学の桜井貴康教授、副研究総括は富士通研究所の横山直樹フェローで、それぞれCREST、さきがけ、という分野を担当する。評価する側には産業界の人間あるいは産業界で長く務めた人間が多く、応募してきた大学の研究者と利害関係のないことが強く求められる。少しでも関係のある人は、応募のあった研究テーマを審査できない。

一つの研究テーマに対して5年間に渡り数億円の補助金が与えられる。税金を無駄にしないためにも極めて透明な方法で、評価する。平成25年度採用は3つの研究チームに与えられた。いずれも材料、デバイス、回路・システムまでの各レイヤーを含むチームとなり、ナノスケールのエレクトロニクスに革新的なインパクトを及ぼすテーマを研究・開発する。

評価委員となる「領域アドバイザー」は、実用に向けた仕組みを整えているか、を重視する。研究が将来社会の役に立たせるための仕組みを取り入れているか、材料やトランジスタ1個だけではなくLSIなどのシステムまで取り込むための仕組みになっているか、というように実用化を念頭においた研究を評価し選択する。もちろん、従来の性能や機能はこれまでよりも桁外れの特性が要求される。

評価シートは厳しく管理され、持ち出し厳禁である。100件近い応募研究を10人程度の領域アドバイザーで手分けして、研究者と利害関係のないものだけが評価審査する。コピーは許されない。極めて厳しく管理している上に、審査は全員で行うため、1人が仮に高い評価をしても他のアドバイザーの評価が低ければ通らない。透明性は非常に高い。

この仕組みでは、研究のための研究はまずできない。会議では、実用化するためのアドバイスも積極的に行う。研究、試作、集積化、といった道筋をつける。材料開発したからといってスーパーコンピュータができるわけではない。トランジスタ1個できたからといって量子コンピュータができるわけではない。ナノデバイスは集積しやすくなければならない。しかもLSIが出来たからといってすぐに実用化できるものではない。製品化するためには、歩留まり、コスト、信頼性、品質保証、サプライチェーンの確保、販売流通網、ビジネスモデルなど、企業側が解決すべき問題は多い。

大学で研究したトランジスタ1個を産業界にポッと渡されても、企業はとても実用化できるものではない。少なくとも大学でSRAMくらいの集積回路は試作する必要がある。SRAMはプロセッサ内部のレジスタやバッファ、FIFO、キャッシュなど様々なところに使われる基本的なメモリである。それも-40℃から85℃の温度範囲でも正常に動作できることも必要だ。セル間の干渉がないかどうか、さまざまなテストパターンで正常動作をチェックする必要もある。この程度は大学や公的研究機関でやるべき仕事の範囲だ。それを示したうえで、産業界が量産できるかどうかをチェックする。

CRESTプロジェクトでは材料レイヤーからデバイスレイヤー、そして回路とシステムレイヤーという集積化エレクトロニクスに必要なレベルまでチームを組んで研究開発する。その心は、研究者同士のエコシステムを作り、コラボレーションする仕組み作りでもある。大学の研究者は象牙の塔に閉じこもってはいけない。社会に還元するための人脈作りも必要である。

今回、CRESTの領域アドバイザーを通して、社会の役に立つ研究をしようという意欲的な研究者が増えてきたことに心を動かされた。徐々にではあるが、日本の大学は着実に良くなっている。文科省・JSTの透明にしてきた努力も評価されるべきではないだろうか。

(2014/01/29)