エレクトロニクス業界の最近のブログ記事

オープンイノベーションとは技術を公開することではない

(2013年1月20日 21:12)オープンイノベーションという言葉が最近良く聞かれるようになったが、その意味は歪められているように思えてならない。オープンイノベーションという言葉は技術を丸裸にするという意味では決してない。技術を誰にでも見せるという意味ではない。

オープン化ということは、古い日本語でいえば「門戸開放」である。誰でも参加できる。外国企業でも国内企業でも、どこにも参入の壁はない。これがオープン化である。イノベーションは技術革新であるから、新たに開発する技術という意味である。だから、オープンイノベーションは、新たに技術を開発するプロジェクトに誰でも入れますよ、という意味である。開発した技術をみんなにオープンにして使ってよいということではない。あくまでも門戸開放である。誰でも新技術開発に参加できる、という意味である。

ベルギーにある世界的な半導体研究所IMECが言っているオープンイノベーションとは、誰でも参加できる、金さえ払えば誰も拒否しないという意味である。だから米国から、欧州大陸から、アジアから、日本からIMECに参加している。ただし、企業とIMECの2社だけで開発するテーマがある場合は、秘密保持契約を結ぶことで他社には内部の技術を絶対見せない、工場や実験室に入れない、秘密のベールに包まれる。決して技術を丸裸にはしない。

半導体製造だけを請け負うファウンドリビジネスでも、オープンと秘密厳守が同時進行している。オープン化とは標準プロセスを使う、という意味である。例えばファウンドリトップのTSMCでは「90nmLPプロセス」といえば、TSMCが世界中のどの企業にも提供する、90nmルールの最小線幅を用いる低消費電力(Low Power)の製造プロセスのことである。誰にでも提供する標準プロセスだ。だからそのプロセスはオープン仕様だ。その反面、TSMCはあまりやらないが、他のメーカーでは、IDM(設計から製造、アセンブリまで受け持つ垂直統合のメーカー)などからの依頼でIDMのプロセス通りに製造するコントラクト製造という専用プロセスもある。ここでは外へは絶対に漏らさない秘密厳守の契約を結び、そのプロセスはファウンドリとは言わない。IDM側から見ると、ファウンドリはTSMCのような標準プロセスを使うビジネスであり、コントラクト製造は秘密厳守の専用ビジネスである。

半導体製品では、かつてインテルがオープン化を標榜しPCIバスを提案した。ここでは入口と出口に相当するインターフェース仕様を公開し、標準化を呼び掛けた。しかし、マイクロプロセッサの中身についてはハードだけではなくソフトのマイクロコードさえ外部に見せずに固く守った。オープンにしたのはあくまでも入出力部分だけであり、それをオープンイノベーションと呼んだ。

標準化作業はライバル企業同士の製品の入出力インターフェースが合わないために広いユーザーに使ってもらえず市場を限定してしまう場合に行う。また、共通化し手もかまわないような競争力のない技術の部分は標準化し、安く作れるようにしておく。標準化しておけば、再利用できる上に大量生産できるから安くできる。標準化作業に関しては日本だけで標準化しておいてから世界に提案するという手法はもはや通じない。標準化は世界の似たような企業同士で話し合い、最終的にIEEEやIECなどに提案する手法が一般的だ。IEEEやIECのメンバーは一緒に標準化案を作ってきた仲間だから、認証に要する期間は短くなる。また、日本が先駆けた世界標準というものはビジネス的には何の意味もない。標準化作業をどこでやろうが、さっさと標準化して低コストでモノを作ることにこそ、意味がある。

日本が世界をリードするために必要なことは、単なる技術力ではなく、コスト競争力のある技術である。常に安く作るために部品の共通化、ソフトの共通化を図り、差別化は周辺の専用回路に任せ、専用のアプリケーションに任せるという世界的な手法が欠かせないのである。共通部分は標準化したり再利用したりしてコストダウンを図る。差別化する技術こそ、ブラックボックスのコアである。すなわち入口と出口を標準化し、中身は差別化するための各社各様の技術とする。これが世界の標準化である。入口と出口こそオープンイノベーションであり、オープン化として誰でも参入できる分野となる。

世界のオープン化を理解せず、技術を明け渡すことをオープンイノベーションと言っている人たちがいるため、今回はその真意を解説した。繰り返すが、オープン化とは共通部分を標準化するためにその仕様を公開することであり、コンソーシアムの場合には誰でも参加できるという意味である。差別化できるほどの技術を公開することでは決してない。

(2013/01/20)

スーパーコンピュータの市場はなぜ小さいか

(2013年1月17日 23:05)スーパーコンピュータは、性能は良いものの、市場は小さく競争力を云々するマシンではない。スパコンと高性能サーバを一緒にしたHPC(High performance Conmputer)市場の規模は世界で2010年にわずか100億ドル(8000億円)の規模しかない(参考資料1)。大きく膨らむ要因も少ない。ダウンサイジングの流れはますます加速しているからだ。

ところが、日本では時代についていけない政府関係者がスーパーコン支援に血道を上げている。スーパーコンは20数年前も今も時代から取り残されつつある。なぜか。

20数年前(1980年代後半)にGaAsICの用途はスーパーコンピュータだと日本では言われていた。しかし、米国でGaAsICを取材すると意外なことを言われた。「われわれはスーパーコン市場を狙わない。ミニスーパーコンを狙う」と当時GaAs開発を進めていたGigaBit Logic社がその方針を明らかにした。その意味は、スーパーコン市場は今後小さくなり、世界的にダウンサイジングの流れに巻き込まれるからだ、と言われた。

スーパーコンピュータやメインフレームは1台数十億円と非常に高価で、大企業に1台あるかないかというありさまだった。実際にソフトウエアプログラムを書いて、処理してもらおうとコンピュータ管理者に持っていくと、このプログラムを走らせるのは4日先です、と言われた。コンピュータの処理速度は速いが、実際には3~4日も待たされる。ところが、ミニスーパーコンだと、1台1000~2000万円で買えるため1事業部で1台持てる。その実処理時間は大型コンピュータよりも長いものの待ち時間がない分、結果を出す時間が結局はミニスーパーコンの方が速いのである。同じことがメインフレームとワークステーションやミニコンとの関係についても言えた。だからダウンサイジングが進んだのである。その究極はパソコンになった。個人が好きな時に好きに使えるコンピュータこそ、仕事の道具となりえたのである。

スーパーコンはCPUの処理速度だけではない。マルチプロセッシングやマルチGPUプロセッシング、プロセッサ同士の転送、などバスがボトルネックになることもある。スーパーコンの性能を追求ししかも安く作る(すなわち競争力を持たせる)とするなら、どこにボトルネックがあるのかを調べ、プロセッサ自身が本当にスピードを決めるのかどうかを吟味する必要がある。海外のスーパーコンメーカーが市販のCPUを並列処理で動かし、ボトルネットのバスを広げる技術に注力するのは、安く高性能に仕上げることが頭にあるからだ。金に糸目を付けずに、CPU、GPU、バスなど全部自前で作ろうとすると、時間的に遅れるばかりかとても高価なモノについてしまう。すなわち競争力がなくなる。

確かに気象情報は、温度や気圧、風向きなどの測定点のメッシュを細かくすればするほど精度は上がり、計算が膨大になるため、スーパーコンは威力を発揮する。しかし、かつてはスーパーコンでしかできなかったジェット機やクルマの風洞実験はパソコンでできる時代になった。クルマの衝突実験でさえ、パソコンのシミュレーションでメドを付けられるため、実際の衝突させる回数はぐんと減った。昔はスーパーコンでなければできなかった計算が今はパソコンでできるようになっている。このこともスーパーコンの市場縮小に働いている。

日本のスーパーコンが独自プロセッサと独自GPUで構成され、競争力のないスーパーコンを作るのに政府の補助金がいるのだろうか。世界一の性能でも高価過ぎて競争力のない製品は誰が買うのだろうか。2位に甘んじてもよいからではない。日本の政府関係者しか買わないほど競争力のないスーパーコンに補助金を作る意味は何だろうか、しっかり考えてもらいたい。そして、世界がどのようにして安く高性能な製品を作り出しているのかをしっかり勉強してもらいたい。

参考資料

1. 大河原克行「スパコンからx86サーバへ - コモディティ化が進むHPC市場におけるデルの戦略」、マイナビニュース、(2009/12/07)

http://news.mynavi.jp/articles/2009/12/07/dellhpc/index.html

(2013/01/17)

プリプリの歌が流行った時代、日本は強かった

(2013年1月 6日 22:46)昨年大みそかの紅白歌合戦に出場したプリンセスプリンセスの歌「ダイヤモンド」を聞いていて、テクノロジーの進歩の速さを改めて実感した。「針が下りた瞬間の、胸の鼓動焼き付けろ」や「ブラウン管じゃわからない景色が見たい」といったフレーズは、今の液晶テレビ、MP3プレイヤーしか知らない世代には何のことやらわからないだろう。ブラウン管テレビはもはや目にする機会がない。アナログ式のLPレコードプレイヤーで針を下すという操作は今では懐かしさ以外の何物でもない。

アナログプレイヤーやブラウン管テレビでは日本の電機産業は世界的に極めて強く、アメリカのメーカーを打ち負かした。この時代はアジア勢がまだ発展途上だった。アナログからデジタル時代へと交替するのにつれ、アジア勢も成長してきた。ただ、アナログからデジタル時代になったから日本が負けたのではない。後述するように、経営者が組み込みシステムを理解できなかったから負けたのだ。

1990年代はアジアを取材していたが、1999年に世界23位の半導体メーカーであったTSMCに日本の半導体はやがて抜かれるだろうと2000年に予測した(津田建二「日本の半導体が台湾に抜かれる日」、ITPro 2000年6月14日)。2000年、台湾ではパソコン産業が非常に強く半導体はまだ弱い状況だった。にもかかわらずTSMCは44億ドルという巨額の投資を将来に向けて行い、果敢に攻め込んできたのである。かたや世界第2位のNECの投資額はその半分以下にすぎなかった。日本半導体の縮こまり志向はすでにこの時に始まっていた。やがて日本は台湾に抜かれると直感したのはまさにこの時だった。日本の経営者は投資を決断できなかった。

プリプリが流行った時代は、日本のメーカーも強かった。2012年は半導体だけではなく民生機器メーカーも惨敗した。なぜ弱くなったのか、技術の側面から考えてみる。

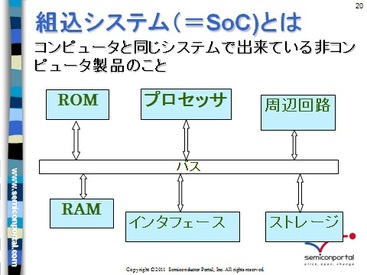

図 携帯電話も音楽プレイヤもスマホもタブレットもデジカメもみんな同じ構造

CPUとROM、RAM、周辺回路、I/Oインターフェース、ストレージからなるコンピュータシステムと全く同じ構造を持ちながら、コンピュータではないシステムを組み込みシステムと呼ぶが、この組み込み民生機器はデジタル製品と呼ばれている。デジタルカメラやMP-3プレイヤー、テレビ、携帯電話、スマートフォン、カーナビなどのハードウエア構成は全てこの組み込みシステム構造を持つ。最近では冷蔵庫や掃除機、洗濯機にまで組み込みシステムが入っている。実はこの組み込みシステムを理解できずに現在まで至っているのが電子・半導体産業の経営者である。

重要なことは、組み込みシステムのハードウエア構造がデジカメもMP-3プレイヤーも携帯電話もみんな同じことである。すべてCPUがありROM、RAM、周辺回路、I/Oインターフェース、ストレージから出来ている。違いは、ROMに焼き付けるソフトウエアと、周辺回路である。それ以外は標準化されており共通部品(コモディティ商品)を使うことができる。OSはアンドロイドでもLINUXでも、Windowsでもよい。 CPUは、ARMでもインテルでもどちらでも構わない。OSやCPUはもはや差別化部品ではない。これらの共通部品はハードでもソフトでも外部から買ってくればよい。差別化するための機能は、ROMに焼き付けるソフトウエアであり、周辺回路のハードウエアである。ここに知恵を集中させるのである。世界の勝ち組の常勝パターンは、ここに集中していることだ。

アジア勢は、組み込みシステムを十分理解している。世界の経営者に取材すると実によく理解しており、投資分野はソフトウエアであったり、独自のハードウエア回路であったり、そのどちらにでも通用するアルゴリズムであったりする。ここが日本の経営者が理解できていなかった大きな点である。どこに投資すべきかがわかっていなかったため、DRAMからシステムLSI(これこそが組み込みシステムチップなのだが)へシフトしてもDRAM並みの投資をしてリターンが得られないという状況を続けてきたのである。最近では、先端技術には投資をしないという、技術のデフレスパイラルに入っている。これではアジアや欧米などの世界に勝てない。

こういった世界の産業に流れている潮流は単なるアナログからデジタルへのシフトではない。デジタル回路だけなら、ASICというカスタムICで日本は強かった。しかし、デジタル回路が専用回路ではなく、汎用的な組み込みシステムを採用することで、優れた製品を安く短納期で提供できるような時代になってきた。この組み込みシステムを完全に理解している経営者が日本では現れなかった。

東京大学の藤本隆宏教授らが提案しているモジュール化は、組み込みシステムのことではない。彼らのモジュール化論は必ずしも時代を表していない。電子システムを全てモジュール化したから安く作れるアジア勢に負けたのではない。それなら米国も負けているはずだ。全てモジュール化されて差別化すべきところがなくなればアジア勢が強いだろうが、差別化できる技術や製品はまだまだ多い。米国が勝っているのは差別化すべき分野の技術に集中して開発・投資してきたからだ。これに対して、日本が負けたのは、差別化すべき技術に集中して人的・物的に投資するという考えを経営者が持っていなかったからである。これをMOT(Management of Technology)を理解できていないとも言われている。

経営者が技術の流れと技術そのものを理解し、どこに投資すべきなのかを理解しない限り日本の復活はありえない。経営者が技術の流れを理解し、自社の強い技術を理解していれば、投資すべき分野を理解できる。ここにニッポン復活のカギがあるはずだ。

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(3)垂直統合の良さを生かせない

(2012年12月15日 09:12)このシリーズ3回目は、垂直統合の良さをちっとも生かしていないことについて述べよう。

これまで日本企業の良さは垂直統合で、設計・製造・販売と全て1社で賄ってきたことが強みだと言われていた。設計と製造を社内で行うので、あうんの呼吸でスムーズに製品を生産できると言われてきた。反面、誰にもよくわかる仕様書、手順書をまとめることが苦手とされていた。これらは事実だろうか?

これまでの取材では、決して垂直統合の良さを生かし切れていない。かつて、富士通はFMタウンズというマルチメディア用のパソコンを出していた。当時はUSBという標準規格がなく、パソコン本体に接続するキーボードやマウス、ディスプレイには別々のコネクタが必要だった。ピン数も外形寸法も異なるため、異なるメーカー同士の周辺部品をパソコン本体につなぐことができなかった。ところが、同じメーカー内でさえつなげなかった。FMタウンズの周辺部品は富士通の他のパソコンともつなげなかったのである。

図 FMタウンズ 出典:Wikipedia

今から見れば笑い話かもしれないが、日本のメーカーは事業部が違えば情報は全く隔離されていた。何も富士通に限った話ではない。他のメーカーも似たり寄ったりだ。設計と製造があうんの呼吸で製品を流せたとしても、事業部ごとには全く融通が利かなかった。これは社内の業務コミュニケーションが全くとれていなかったことに起因している。これは、事業部ごとに社内競争させた結果であろう。国内メーカーのライバルは全て国内メーカーであり、同時に社内メーカーでもあった。

話を設計と製造に戻そう。モノづくりでは、顧客の注文をいただいて設計、さらに製造していく場合、顧客の要求仕様は開発部門(設計+試作)と生産部門(製造工程)に共有されていなければならない。しかしそうなってはいないことが多い。昔から顧客の要求仕様は上流から下流まで残念ながら共有されていなかった。まずは設計できるかどうか、製造部門と「できる・できない」の擦り合わせの会議はあった。しかし、顧客の望む仕様を全ての部門が共有できていないどころか、それが歪曲されて部分的な仕様ができるかできないかという設計と製造の擦り合わせだけに終始していた。製品を実装して顧客に納入できる完成品までに係わる全ての情報を共有することは全く苦手だった。

さらに開発部門で使っていた部品や材料に関する情報は、生産部門まで伝わっていない。生産部門ではどの部品どの材料を使うか、やり直しになることもよくあった。これは開発と生産部門との情報が共有されていなかったために開発で使った工程や部材と、生産で使う工程や部材が違ったのである。それでも開発したエンジニアが生産の立ち上げまで現場の工場作業者と一緒に取り組む場合はまだましだが、開発者と生産技術者が違えば一からやり直すこともよくあった。

今から見れば、情報共有されていないために実に無駄が多かった。半導体工場では、例えば開発すべき製品仕様ができるとすぐに、設計から製造プロセス、パッケージングまでピン数からパッケージサイズ、種類までたちどころに明確になっていないのである。だから、受注すると同時に全員が同時並行で作業に取り組むことができない。設計から製造、組み立てまで同時に全員が取りかかれることが垂直統合の良さのはずだ。これまでの日本企業はその良さを生かしていないのである。

垂直統合の良さを生かし切れていない日本がなぜいつまでも垂直統合にこだわるのだろうか?これはとても無駄な、すなわち非効率な業務と言わざるを得ない。2年前にルネサステクノロジとNECエレクトロニクスを合併させたときは、垂直統合同士を合併させたために情報共有はさらに遠ざかった。

ならばいっそ、設計と製造、開発と生産を分けたらもっと効率はよくなるのではないか。これが海外勝ち組の発想だ。小さな組織で、自分の得意な設計あるいは製造に特化する。情報を社内で共有するための方策に智恵を絞ると、結局は組織をスリム化せざるをえなくなる。

残念ながら、国内の半導体も電子機器もファブレスとファウンドリ、設計オンリーとEMSというように会社を分ける方が効率は上がるとは誰も言わない。むしろ、効率よく分けることをせずにファブレスにしようとするものだから、中途半端なファブライト、という言葉でごまかす。このため設計も製造も中途半端な強さしか得られないため、最も強い企業に負けてしまう。さらに悪いことに、霞が関や経営者はこういった実態を知らないため、1+1=2と考えてしまいがちで、大企業同士をくっつければ売り上げは2倍になると子供のような単純計算に終始し、それが通ってしまうのである。だからいつまでたっても浮上しないともいえる。

(2012/12/15)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(2)

(2012年12月 7日 10:24)このシリーズの第2回目は、日本の中央集権的支配について語ろう。ここでは企業の話をするが、これだけではなく、霞が関官僚組織や内閣、政治の両院、大学などにも当てはまることである。今の日本が閉塞感あふれ、突破口が見えないのは何も半導体産業だけではなく、日本の企業、国家、役所、全てである。その組織が世界といかに大きくかけ離れているのかを、中央集権的や体質で見てみる。

日本の企業は、新規事業に参入し成功すると子会社にすることが多い。ポストを増やし管理職を与えることでインセンティブを高めようとしてきた。しかし、親会社は常に子会社の経営に目を光らせ口をはさむことも多い。このことは、霞が関本省でポストを増やして出向させるケースと全く同じである。霞が関は税金投入する外郭団体が手一杯になると今度は第3セクターという形の組織を作り出す。いわば天下り先だ。民間企業も親会社から分離した子会社をさらに大きくなると孫会社を作る。このようにして連結対象は拡大していく。

大企業も霞が関も親会社、子会社、孫会社とすそ野を広げ、天下り先を作るのはいいが、全てを管理していることに問題がある。経営のディシジョンが遅い原因の一つはここにある。組織を切り離すだけではなく資本も切り離すことをしなくては、親会社はいつまでも親であり、子会社はいつまでも親の資本に頼る子である。市場経済は厳しいといえ、国内だけで勝負ができた時代はこれでもよかった。多くの親会社の製品納入先は公共事業であることが多かったからである。霞が関改革も同じで、税金ではなく自助努力で稼ぐ仕組みを作れば天下りしても問題はない。

かつて日本の銀行が護送船団方式と言われた時、実は銀行だけではない。財閥系が一つのグループを構成し、その中での取引も多かった。三井財閥は三井銀行、東芝が強く結ばれていた。同様に住友財閥は住友銀行、NEC、芙蓉(旧安田)財閥は富士銀行、日立製作所というグループ内で取引が行われていた。銀行はメーカーに「お金を借りてください」と頼み、メーカーはそのお金を使うため利益よりも売り上げ重視、市場シェア重視、という戦略をとってきた。

護送船団は大蔵省が守ってくれるから、独自の営業活動は要らなかった。まさに「みんなで渡れば怖くない」方式だ。だからこそ長い間、横並び方式でお互いの顔色をうかがい、歩調を合わせてきた。こういった商習慣は実はごく最近にも見られる。日立製作所と三菱電機の集積回路部門の合体、そうしてできたルネサステクノロジとNECエレクトロニクスとの合体、などがまさにみんなで一緒に進む仲良しクラブ組織となった。これで世界と戦って勝てるはずがないことは子供でもわかる。しかし、旧態依然とした霞が関と公共事業型の親会社がこれを推進した。

今は、いわば世界企業との競争である。半導体産業が真っ先に、世界競争の舞台に立ち、旧態依然とした組織で負け続けていた。それが電機産業全体にも広がってきた。テレビは韓国のサムスン、LGに負け、パソコンは台湾に負け、それがデジカメやスマートフォンにも広がってきた。

さらに親会社、子会社、孫会社といった縦のつながりでは、子会社のトップは親会社の顔色をうかがい、孫会社のトップは子会社の顔色をうかがう。だから特長のある経営はできない。独自の経営をすれば子会社の社長の首が飛ばされたこともある。親会社は支配欲が強く、子会社から資本を引き揚げようとは決してしない。これでは独立した経営とは言えない。世界との競争で重要なことは、いかに早く経営決断をするかである。遅いから負ける。

5~6年前にオランダのフィリップスからスピンオフしたNXPセミコンダクタは最初からフィリップスの株式は10%程度しかなかった。数年間、株式を持ち続けていたが、昨年フィルップスはNXPの株式を売却し、晴れて完全独立することになった。この間、NXPは自社の得意な所だけをまとめてそこに集中し、不得意な分野(売り上げの上がらない分野)を切り離した。自らの意志と経営判断で、得意分野を絞り込み、そこでの売り上げを伸ばしてきた。今年の世界半導体全体売り上げがマイナス2~3%なのに対して同社はプラス6.9%成長と伸ばした。

10年以上前に、台湾エイサーのトップのスタン・シー会長に聞いたことがある。エイサーも従業員1万以上の規模の大企業になったのに、なぜ経営判断が速いのですかと。答えは単純だった。子会社に分割し、全ての権限と責任を与えたからだという。会長は経営には口出しを決してしない、と言った。だから分割された子会社のトップは自分の責任と権限で経営判断できる。

日本の事業部制では、これがない。事業部のトップに与える予算権限はわずか1000万円程度と少なく、投資すらできない。すべて大企業トップに伺いを立てる。ところがトップはトップで判断せず、経営会議にかけて決める。あーでもない、こーでもないとなかなか決まらない。だから経営判断が遅い。パナソニックが三洋電機を合併したことでますます経営判断は遅くなった。その結果は惨敗だった。

しかし、世界の企業はどんどん分割し、経営判断を子会社に任せるようになっている。権限と責任を委譲する。子会社の自由にさせている。フィリップスから分かれたばかりのNXPを取材した時もそうだし、アジレント(ヒューレット・パッカードの計測器など産業用部門)から半導体部門がアバゴとして、スピンオフした直後に訪問した時も、経営者だけではなくスタッフもエンジニアもみんな自由に進めるという思いと喜びで興奮していた。

グリーやDeNAなど小さなIT企業が活力を持って会社を大きくしていくケースが多いが、これは企業の活力という点で、自分の意志と責任で自由に経営しているからに他ならない。世界の半導体企業や国内のIT企業から見ると旧態依然とした国内半導体大手企業は経営ということからほど遠い。

(2012/12/07)

全国のトンネル/橋にワイヤレスセンサネットワークを導入しトンネル崩落を未然に防げ

(2012年12月 2日 23:50)中央道の笹子トンネル崩落事故のニュースが流れた。トンネル自身が崩れたのではなく、天井の板が落下したという。その天井を吊っている鉄のワイヤーが天井の重みに耐えられなくなった可能性が指摘されている。

こういった事故があると、なぜハイテク技術で武装しなかったのかと思う。今はワイヤレスセンサネットワークという便利なテクノロジーが使える。これはエネルギーハーベスティングかM2Mあるいは電池などでセンサ装置を作り、金属疲労の劣化を圧力センサやゲージセンサで常時モニターしておき、その変化があると知らせるという仕組みだ。韓国のつり橋でその実験が行われている。

図 韓国の第2Jindo橋

しかし、こういったハイテクを知らないエンジニアが多い。福島原発の事故もローテクがいまだに使われていた。経時変化を記録するペンレコーダが不思議なことにいまだに使われていた。50年以上も前から使われていた極めてローテクな技術だ。現在なら、A-D変換してマイコン制御など単純なハイテクさえ使っていなかった。加えて、ミッションクリティカルな冷却ポンプは2重化されていなかった。単なる補助ポンプしかなく、冗長構成システムさえ出来ていなかった。あきれるほどのローテクだった。

今回のトンネル事故はワイヤレスセンサネットワークで常時モニターしてさえいれば、起きなかった。なぜ土木エンジニアはITエレクトロニクスをもっと導入しないのか。原子力エンジニアはなぜITエレクトロニクスを採り入れないのか。知らないのならなぜ、委員会メンバーなどにITエレクトロニクスエンジニアを入れないのか。ワイヤレスセンサネットワークが万全とは言えないまでも、エレクトロニクスエンジニアや半導体エンジニアに相談すれば問題解決の何か新しい知恵を出してくれるはずだ。

エレクトロニクスや半導体は斜陽産業というような新聞記事を見かけるが、決してそうではない。人命を救う技術としても世界では半導体を採り入れる動きが多い。例えば、来年2月に米国で開かれるISSCCでは、てんかん患者の脳波から発作を検出し即、治療する半導体技術を台湾の大学が発表する。てんかんの発作を防止し、治療するという半導体回路だ。

ワイヤレスセンサネットワークは金属疲労や、建造物の状態を、センサを使って常時モニターし、変化が生じればそれを遠隔地でも観測できるというシステムだ。半導体技術を使ってセンサを作り、半導体で電波を飛ばす無線回路を作り、半導体を使って解析し、半導体を使ってディスプレイを動作させる。遠く離れていても、海外にいても今ならインターネットを通じてトンネル内の金属やコンクリートの劣化をモニターで観測できる。こういったシステムがワイヤレスセンサネットワークだ。

人間が常に監視することができない、トンネルや橋梁など巨大なシステムにワイヤレスセンサネットワークが威力を発揮する。今回は笹子トンネルに起きたが、建設省やNEXCO(旧道路公団)は、一刻も早く、ワイヤレスセンサネットワークを全国全てのトンネル、橋に設置すべきだ。笹子トンネルの事故は今回に限ったことではない。

さらに、今回の事故の教訓にするため、事故調査委員会やなんらかの委員会にエレクトロニクス関係者を入れることを忘れてはならない。以前、原子力安全委員会にエレクトロニクスエンジニアを入れるように提案したが、今回の事故の調査委員会にもエレクトロニクス関係者や半導体関係者をメンバーに加えるべきだ。原子力関係者だけでは相変わらずローテクを使い続けることになり、福島の教訓が生かされないことになる。今回は、笹子トンネルの教訓を生かすことを考えるべきだ。

(2012/12/02)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(1)経営判断を速めよ

(2012年11月22日 22:23)世界のエレクトロニクス産業がまだ成長し続けているのに対して、日本だけが没落している。特にリーマンショック後の回復が止まっている。世界と日本との違いはいったい何か。違いを整理してみると、日本の経営が世界から見て実に特異な位置にある。その一つは経営スピードの遅さ、2番目に親会社、子会社、孫会社といった中央集権支配の強さ、3番目に垂直統合であることを標榜しながらその良さをちっとも生かしていないこと、4番目に経営者が資金調達に動かないこと、5番目に企業買収に対するアレルギーがいまだにあること、などこれらの点は全て世界の企業との大きな違いだろう。もちろん、リーダーシップの強い中堅企業や中小企業が独自の地位を築き、成長を続けている所もある。今問題にしているのは、大手のエレクトロニクス企業である。まずはこの5つについて考察してみよう。このシリーズは5回続けることにする。

図 アイロボット社のルンバ 同社ホームページから

世界のエレクトロニクス、ITビジネスのスピードは極めて速い。世界の産業界では、経営スピードが速いことから昨日の常識が今日の非常識になり、その逆もしかりである。しかし、日本の動きは何とも遅い。海外のエレクトロニクス産業人の本音を聞くと、日本の経営判断の遅さを大きな問題にする。昔に比べると少しは速くなったけど、世界の業界はそれ以上に速くなったため、やはり日本の遅さが目に付く。日本とのビジネスのやりにくさはこの遅さにあることを上げる海外の産業人は多い。

かつて、日本のエレクトロニクス産業にはソニーという強烈なテクノロジリーダーがいた。故スティーブ・ジョブズ氏が手本にしたとも言われている。トランジスタラジオを発明し、トランジスタテレビ、テープレコーダー、「ウォークマン」、CD-ROM、MDディスク、CDプレーヤー(フィリップスが先行したが)、超小型ビデオ撮影機「バンディカム」などで世の中をアッと言わせた。その後を追って、「マネシタデンキ」と揶揄された松下電器産業が同じような製品を開発し、巨大な量産工場を作りソニーの市場を食って成長した。ソニーが先行し、松下が2番手、さらに大手が続く戦略で市場を形成するという、日本の必勝パターンがかつてはあった。

しかし、デジタル時代には何よりも開発スピードが違ってきた。いわゆる設計から市場に出すまでの期間Time-to-market(T2M)がグンと短くなった。かつての家電製品の寿命は8~10年はあった。今の携帯機器は2~3年しかない。10年寿命の時代は2番手戦略でも十分間に合った。開発に2~3年はかかるからだ。しかし、2~3年の寿命の時代になった今は、この戦略は使えない。さらに、グローバル化によって日本のある企業が世界の先頭を切って製品を出しても韓国企業がすぐ後を追う。国内の2番手企業よりも先に製品を出す。もう、みんなが「ソニー」にならなければ勝てない時代になったともいえよう。

例えば、アップルとサムスン。スマートフォンを見ている限り、アップルが生み出したiPhoneの革新性は言うまでもないが、当初のサムスンはアンドロイドを使って似たようなユーザーインターフェースを採用した。しかし、その開発期間は短かった。2007年の春にiPhoneが発明され、その夏にはグーグルがアンドロイドOSを発表し、2008年春のMobile World Congressでは早くもTIがアンドロイドベースの開発キットを発表した。サムスンがスマホを生んだのはわずかその1年後である。アンドロイドベースでタッチスクリーンの高機能な携帯電話をiPhoneと区別するためにスマートフォンと呼んだ。2000年ころから米国で使われていたBlackBerryもスマホの仲間に入れた。ギャラクシノートはさらにiPhoneにはないお絵描き機能が充実しており、もはやiPhoneの真似モノとはいえなくなった。

しかも、製品化のスピードが速い。韓国のサムスン製ギャラクシーと台湾のHTC製のスマホはいつの間にか日本市場で大きな存在感を持っていた。それまでの普通の携帯電話では世界一だったノキアもサムスンも絶対に入れなかった日本市場を台湾、韓国企業がスマホではいとも簡単に攻略した。それは日本メーカーよりもずっと早く出してきたからだ。

日本の携帯電話メーカーのスマホ対応は実に遅かった。これこそ、世界から取り残されたスマホだった。いまさら世界には売れない。iPhoneよりもギャラクシーよりも魅力的な何か、楽しいことを体験できる何か、が残念ながら何もないからだ。防水だけでは無理。機械的に強いだけでは無理。サムスンがアップルよりも楽しい機能を付け、オリジナリティを出したのに対して、日本のスマホは相変わらず驚きがない。このために、日本の携帯電話メーカー各社は、ビジネス機会を失ったのである。おそらく1社当たり数百億円を超えるレベルの機会損失だろう。その責任はあいまいにされているが、やはり経営判断の遅さに尽きる。

要は、速い経営判断をしなければ数百億円の損害を会社に与えているのだという自覚が足りないのである。

経営判断が遅くてもまだ日本企業がやっていける分野もある。冷蔵庫や洗濯機、掃除機など白物家電の分野だ。ここではまだ間に合っている。しかし、1家に1台の家電が一人に1台になるにつれ、間に合わなくなってくる。その一つの例が掃除機だ。お掃除ロボット「ルンバ」は1家に2~3台は欲しいと言われている。あるいは従来の掃除機にプラスして「ルンバ」が欲しいという声も聞く。アイロボット社やダイソン社が日本市場に参入できたのは、1家に2~3台時代に入ったからだ。1家に1台の白物家電製品を10年使う場合にはT2Mの短さは影響しなかったが、1家に2~3台時代には数年おきに買い足すため、実質的な製品寿命は3~4年になったと見なしてもよいはずだ。

経営者が判断をもっと早くすることが、ビジネス損失というリスクを減らし、利益を生むことにつながる。経営者は判断を早くするための仕組み作りを最優先して取り組まなければ、日本のエレクトロニクス産業は負けてしまう。日本の再起は経営判断を短縮するための仕組みを早く作りだして実行することにかかっている。これができるところが生き残るだろう。技術は勝っているがビジネスで負けているのではなく、経営判断の遅さで負けているのである。

(2012/11/22)

楽しいクリスマスイルミネーション自作の季節がやってきた

(2012年11月16日 10:51)今年もクリスマスイルミネーションの季節がやってきた。私は1995年ごろからイルミネーションを自作してきた。半導体野郎を自称する私がクリスマスイルミネーションを手掛ける以上、光る半導体であるLEDを利用することをモットーとしてきた。秋葉原へ行って、できるだけ安いLEDを入手し、大量に並べて光らせる。どの店がどのLEDを大量に安く売ってくれるか、ずいぶん覚えた。

毎年少しずつLEDを買い足して、作品を作っていく。当初は赤、橙、緑、黄色しか手に入らなかった。各色50個単位でストリングを作っていく。当時の青色ダイオードは開発されたばかりで1個300円以上もした。50個で1万円を軽く超えてしまうため、当分手が出なかった。そのあと青色LEDの上に黄色い蛍光塗料を塗った白色LEDが登場した。現在のLEDランプと同じ構造のモノだ。

図 2階のLEDイルミネーションが自作

青色LEDに黄色い蛍光塗料を塗るとなぜ白色になるか。白色は基本的には赤、緑、青の光の三原色を混ぜることで実現するが、赤の光と緑の光を混ぜると黄色になることから、青に黄色の光を混ぜると、白色になるという訳だ。ただし黄色の光と一口に言っても赤よりの黄色だったり、緑よりの黄色だったりすると、白色が冷たい色や暖かい色に変わる。蛍光塗料がその決め手となる。基本的な青色LEDは変わらない。ただし、最近では紫色や紫外線LEDも出てきたため、波長の短い紫外線に赤、青、緑の色フィルタをかけることで白色にする方法もある。

ともあれ、1995年ごろ、LEDを点滅させるために、標準ロジックを秋葉原で買ってきて、点滅時間をRC定数を変えて調整し、LEDドライバ回路を作った。この回路を考える時が楽しくでしょうがない。家内から、「なんだか楽しそうね」と何度も言われた。回路を作り間欠動作を確認すると、今度は外に置くための防水対策である。ここが最も難しかった。試行錯誤で何とかソリューションを見出した。カギはいい加減にパッケージすることだ。きっちりとパッケージすると、パッケージ前の空気に含まれる湿度が悪さして却って金属部分が腐食してポロリと腐って落ちた。パッケージしなければ水が入る。決め手は、水が入らない程度に空気が流れるくらい穴をあけて収めることだった。

試作したLEDドライバ回路はプリント基板上に形成したもので、それをアルミのシャーシに入れた。あれから17年経過したが、いまだに壊れない。信頼性は極めて高い。CMOS標準ロジックは17年間、故障なしである。

LEDで故障するのは半導体部分ではなく、外部に出ている金属のリード線や、はんだ付け部分などの金属部分である。これが金属疲労を起こす。LEDを50個単位で直列接続すると、機械的なストレスによって金属リードがはがれたり、腐ってしまったりする故障が圧倒的に多い。クリスマスシーズンの1~2ヵ月間、LEDから外部に露出している配線やリード線が腐食する。pn接合の半導体が壊れることは雷などによるサージでも入らない限り一度もない。半導体は丈夫だなあ、とつくづく感じる。屋内に飾るLEDは実は17年間故障しなかった作品も多い。屋内では水分が少ないからだ。

半導体を知っていると、エネルギーバンドギャップから想定されるpn接合順電圧、それを直列接続してLEDにかかる直流電圧、さらに全波整流してアルミの電解コンデンサとコイルあるいは抵抗で一定にした直流電圧を割り出すことができる。直流電圧を測定し、直列接続できるLEDの個数を求め、動作させる電流を求め、バラスト抵抗値を決めた。これによって、極めて低い消費電力でLEDを光らせることを17年間続けることができた。

昨年は震災の影響であまり派手にせず、緑のLEDで、「Saving Power」という文字板を作った。今年は何にするか、考え中だ。この時が最も楽しい。昔のラジオ少年に戻った気分を楽しんでいる。

(2012/11/16)

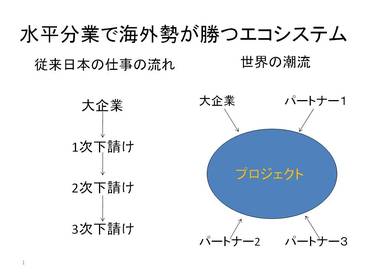

エコシステムこそ、世界の勝ちパターン

(2012年11月12日 23:16)エコシステム、直訳すれば生態系という意味だ。環境に優しい、という意味ではない。生態系は、太陽、空気、水、生物が係わりながら一つの循環システムを作っている。動物が植物を食べ、体の中で循環した後、排泄し太陽と空気、バクテリアの力を借りて肥料となり再び植物となる。太陽、空気、水、生物はエコシステムの中で、いずれも欠かせない存在になる。この繰り返しシステム(sustainable system)が産業界にも当てはまる。ここに産業界を当てはめて、機器メーカー、OEM、顧客、製造装置メーカー、材料メーカー、開発ツールベンダー、ソフトウエア開発ハウスいった各企業がチームを作って新製品を開発する。各社とも得意とする技術を持ち、プロジェクトチームとして新製品や新サービスを作り出し、成長していく。このプロジェクトチームとなるシステムをエコシステムと呼んでいる。

エコシステムという言葉を最初に聞いたのは、2004~2005年ごろ、英国ケンブリッジにある半導体IPビジネスの雄、ARM社を訪れ、当時COOのTudor Brownさんを取材した中で言われた言葉だった。日本ではエコといえば環境に優しいという意味が主流だったためそう思い込んでいたが、やがて言っていることが何か変だと気が付き、聞きなおして理解を求めた。

ARMのビジネスは、半導体チップの中のマイクロプロセッサ回路だけをライセンスして販売・サポートする。携帯電話やスマートフォン向けの、いわゆるアプリケーションプロセッサやモバイルプロセッサ、組み込みシステムのプロセッサなどの制御プロセッサや演算プロセッサとして使われている。累積で300億個ARMのプロセッサコアを搭載したチップが出荷されてきたという。ライセンスしているメーカーにはクワルコムやTI、インテル、nVidia、フリースケール、ルネサスエレクトロニクス、富士通セミコンダクター、東芝などほとんどの大手半導体メーカーが含まれる。1台の携帯機器には数個のARMコアが使われており、特に携帯電話やスマートフォンには100%、使われていると言ってもよい。

ARMはプロセッサコアを半導体チップに組み込むために開発しやすいツールを提供する。また設計したプロセスコアがシリコン上で性能を本当に発揮できるのか、シリコンに集積して実際に試作してみなければわからない。このため製造専門のファウンドリ企業と組む。さらに、設計ツールを販売するベンダー、それを使ってソフトウエアをプログラミングしてくれる企業、LSI設計ベンダー、設計通りに書かれているかどうかをチェックする検証やシミュレーションのツールも必要だ。最終顧客の求めるLSIには、ARMのプロセッサコアだけではなく他の回路も集積されているため、全ての回路を搭載した時に顧客の望む性能が出ているかどうかも検証しなければならない。だから、ARMのプロセッサコアを使ってLSIを開発するためにはさまざまな専門家企業と一丸となって取り組まなければならない。だから、エコシステムが求められるのである。

これがARMだけではない。LSIが複雑になればなるほど、電子機器の機能が増えて複雑度が増せば増すほど、それぞれの専門の得意な企業に仕事を依頼しなければ求められる期日に間に合わなくなる。エコシステムはIPビジネスだけではなく半導体や電子機器ビジネスにも当てはまるのである。

なぜこういったエコシステムが勝ち組になるのか。かつては製品寿命が長く、家電品はテレビ、冷蔵庫、エアコン、ビデオプレイヤーなどは10年間使うことが前提だった。デジタル家電はわずか2~3年で新製品を買い替えるようになっている。また2~3年で性能・機能はガラリと変わるため、全く新しい商品が生まれたこととして受け入れる。商品寿命の短さは、メーカーにとってタイムツーマーケット(市場へ投入するまでの期間:Time to marketあるいはT2M)が短くなっているため、一つの商品を開発するのに自社だけでは間に合わない。他社の得意な部品や要素はライセンスを受けたり購入したりする。設計・製造するための装置やツールも専門メーカーから購入する。

この考え方は東京大学の藤本隆宏教授らが提唱する、擦り合わせ方式からモジュール方式への転換の時代に共通する。今はモジュールのようにインターフェースをハードもソフトも共通化し、ドッキングできるようになっている。まるで子供のおもちゃのレゴブロックのようにして組み立てていく。部品がなければ自分で作るのではなく外から買ってくる。日常生活では常識だ。しかし産業界では長い間、非常識になっていた。その結果、ビジネス機会を失い、開発しても市場へ投入できなくなった。無理に商品を出すと価格を下げられざるを得ない。これでは利益は生まれない。

世界的にT2Mが短くなっているため、さっさとエコシステムに則り開発、商品化することが他社に先駆けることにつながる。少なくとも先行者利益を上げることができる。全て自社で開発して市場に出した時はもう手遅れ、ビジネス機会を失ってきたのが日本の垂直統合システムだった。

エコシステムを作るには、ツールやソフト開発、サプライチェーンなどの世界のトップ企業と組む。必要な全ての分野で世界トップ企業を寄せ集める。日本に世界一がいなければグローバルに相手を求める。このためには海外の標準化委員会に顔を出しておき、海外の動きをいち早く社内に伝える。海外情報をいち早く活用できるのはインターネットの時代になったおかげだ。社内で即、活用すれば、同時開発・同時マーケティングが可能になる。

グローバル化対応が産業を活発に

(2012年10月22日 21:42)産業界において現在の日本と、アメリカあるいは欧州、アジアと比べて最も大きな違いは、失われた20年を反省し前向きの戦略を立てられないことではないだろうか。アメリカにやってきて、いろいろな国の記者と話をしているうちに、いまだに失われた20年をきっちり反省していないことに気がついた。失われた20年の反省とはグローバル化への対応である。

図 国内半導体産業はグローバル化対応のまずさで世界から置いてきぼりを食らった 次は民生電子産業だった

1980年代後半のバブル崩壊と共に、日本の半導体産業は徐々に崩れていった。半導体産業だけではない。民生用エレクトロニクス産業、IT産業も実は、じわじわと衰退しつつある。大きな要因はグローバル化に対応できなかったことだ。国内市場中心に製品を開発し、それを海外にもただ売っていただけであった。グローバル化への対応ができていなかったことによって真っ先に衰退してきたのが半導体産業であった。次に民生用エレクトロニクス産業がその影響を受け、ソニー、パナソニック、シャープが沈み始めた。通信産業では国内で極めて強かったNECが下降し始め、続いて富士通、沖電気がグローバル化への対応に出遅れた影響を受け始めた。

グローバル化は否が応でも日本に迫ってきているのにもかかわらずその対応を怠った産業から影響を受け始めているのである。先に影響を受けたのが半導体であり、時代の最先端を行くからこそ、経営のかじ取りを誤ると大きくその影響を受け衰退していくことになる。この傾向は次第に他の産業へも影響を受けていくだろう。B2B(business to business)の素材産業はまだしも、最終製品の産業、例えば農業や水産漁業、土木・建築産業、医療・薬品産業、エネルギー産業、交通産業などへもグローバル化の影響はじわじわと進んでいく。

世界の半導体産業は成長が止まらないのにもかかわらず、日本だけが落ちている、その実情を「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」(日刊工業新聞社刊)で報告した(図)。CEATECでの衰退、NECの業績不振、スマートフォンビジネスでの韓国企業の日本での躍進、こういった要素を見ているうちに、「グローバル化に対応していないことに衰退の原因がある」と気がついた。ということは、現在はまだグローバル化が進んでいない分野においてもいずれ同じことが起きることになる。

グローバル化に対応していない、とはどういうことか。一言でいえば、グローバルな視点で自社の強み・弱み・メガトレンドを分析せず受け身に流されその影響に対応していない、ことである。IBMは設計が最も強い場所を本拠地にすると考えインドのバンガロールを全世界のIBMの中で設計拠点に選んだ。マクドナルドは今最も安い牛肉を提供できる所を毎日リアルタイムで探し、オーストラリア、ブラジルなどから大量に仕入れ、世界各地に配送する。いずれもグローバルな視点で自社に最も有利な条件は何か、と考えている。

ところが日本では従来、国内で開発した商品を海外でも売るだけのビジネスをしていた。これをグローバル化と呼んでいた。しかし、日本の商品を海外に押し付けていただけにすぎないのである。海外の人たちが本当に欲しい商品作りになっていなかった。日本の商品が世界をリードしていた時代はこれでよかった。

しかし、世界の技術・文化・商品などのレベルが上がってくると、世界の人たちは日本の商品に満足できなくなった。世界の人たちが欲しい商品をどの企業よりも早く安く届けるために戦略を立て直し実行することが世界で勝てる方法になった。実際、世界の勝ち組を見ているとこのことに尽きる。この方法に対応できないことをグローバル化に対応していない、と私は表現した。

CEATECでの衰退は、日本の民生用エレクトロニクス産業の衰退とリンクしている。「CEATECが象徴する民生機器の凋落」で紹介した図が示すもう一つの意味は、日本の民生エレクトロニクス産業は、リーマンショックの後も回復していない、ことである。これは海外の民生用エレクトロニクス産業が活発になり、例えばCEATECと似たような展示会であるCES(Consumer Electronics Show)が成長し続けていることと全く対照的である。つまり民生用エレクトロニクス産業でも半導体と同様、世界は成長しているのに日本だけが成長が止まっている。

実は、世界のハイテク技術・製品・ビジネスモデルなどが変化しつつあることに日本はまだ対応していない。時代の変化は激しく、例えば商品の定義は変わりつつある。かつてコンピュータや通信機器は産業機器に分類された。ところが、今ではコンピュータはその中心がパソコンになり、通信電話機はスマートフォンになり、しかもどちらも民生機器に分類されるようになっている。では日本企業は、パソコンや携帯電話を民生機器と定義しているか。企業の集まりであるJEITA(電子情報技術産業協会)はこれらをいまだに産業機器に分類している。

半導体も民生機器もグローバル化の波が激しくうねっている。携帯電話は例えばかつて世界第1位のノキアも、2位だったサムスンも日本仕様に凝り固まっていた日本市場に参入できなかった。しかし、スマートフォンは米国のアップルや韓国のサムスンが日本市場でも主流になっている。世界の企業が日本市場に溶け込んできているのである。パソコンはデルやHP、レノボ、エイスース、エイサーなども日本市場にすっかり溶け込んでいる。海外市場に日本のパソコンの存在感はもうなくなった。

米国カリフォルニア州のシリコンバレーに来て、リニアテクノロジーを訪問し、新しい半導体ICのデモをするためのディスプレイモニターがCoby社製であったことに気がついた。Coby社はアメリカで設立された新しい民生用エレクトロニクスメーカーである。ファブレスモデルを使い、消費者が満足できる程度の性能を持つ製品を早く安く作り、最初はフォトフレームから参入し、モニターやテレビも作るようになった。アメリカでは民生エレクトロニクス産業はかつて日本に押され、いったん衰退したが、この10年くらいの間にVizio社やCobyなど新しい米国企業が民生エレクトロニクスで活躍しているのだ。

さまざまな産業がグローバル化を意識し、海外企業に負けないように先駆ける気持ちで製品開発、標準化作り、コラボレーション、企業買収など、グローバル化に必要な仕事を進めていただきたいと願う。半導体産業は他山の石である。

(2012/10/22)