半導体業界の最近のブログ記事

ルネサスよ、フラフラするな!

(2013年3月15日 23:23)最近、ルネサスが何の分野で成長しようとしているのか、ますますわからなくなってきた。ルネサスとフィンランドのノキアのLTE部門が一緒になってLTEモデムを開発するルネサスモバイルを売却の対象とすることを発表した。ルネサスはこれからどうやって成長するのだろうか。

ルネサスはこれまで専用のカスタムLSIをシステムLSIあるいはSoCと称してきた。本来なら、システム仕様に基づいてソフトウエアとハードウエアと全体を眺めながら、システムから半導体を切り出したチップをシステムLSIと定義する。システムLSIあるいはシステムオンチップ(SoC)は専用LSIではない。システムLSIにプログラマビリティを持たせて将来のスケーラブルな仕様にも対応させるべき設計仕様が本来、システムLSIである。

世界で成長し続けているクアルコムやブロードコム、ザイリンクスといった企業はシステムLSIにシフト、注力しているのである。クアルコムやブロードコムはモデムチップや通信用LSIの開発、ザイリンクスはFPGAの開発からシステムLSIへとシフトしている。アナログのマキシムでさえ、システムLSIを指向する。むしろシステムLSIは将来性を約束された半導体回路である。

ところが、残念ながら経営者はシステムLSIを理解してこなかったために、将来性のあるシステムLSIを手放すという訳のわからない行為に出ることになった。ルネサスが持っているチップは、専用LSIである。専用LSIならさっさと生産を中止し、本来のシステムLSIへシフトすべきだった。技術経営(MoT)という言葉がある。経営者は自社の中核技術を理解し、そのためのビジネス戦略を抑え、会社を動かしているリーダーのはずだ。ルネサスのようなテクノロジー企業の経営者はMoTを抑えておくことは不可欠である。ところが、技術企業なのに技術を理解していないために会社はとんでもない方向に向かうことになる。

間違いを指摘しよう。まず、専用LSIをシステムLSIだと称したことが挙げられる。このため本来成長性の高いシステムLSIを放棄せざるを得なくなった。第2は、落ち目になり始めていたノキアから2010年11月30日にLTE部門を買収したこと、第3は、百歩譲ってノキア買収が正しかったとしても2011年7月29日にワイヤレス技術に欠かせないRFパワーアンプ事業を村田製作所に売却したこと、である。LTEモデム技術を手に入れるのにもかかわらずなぜトランシーバを手放すのか、高周波技術を知っているものなら誰でも呆れてしまう判断だ。そして第4に今回のルネサスモバイルの売却だ。これら全て経営判断ミスである。

第1点のシステムLSIを理解していれば、システムLSIに拡張性を持たせ、将来の世代に向かって新製品を続々出していける体制を構築できる。実際、半導体を始めたばかりのベンチャーながら、毎年1品種、システムLSIを出荷し続けている企業がある。プラットフォームとしてのLSIを基本設計し、ソフトウエアやわずかのハードを拡張するだけで新機能を実現している米アンバレラ社だ。

第2のミスとして、ノキアの落日は、スマートフォンへの対応ミスから始まっている。ノキアの携帯電話に納入していたTIはDSPチップが売れなくなりノキアと共に業績が悪くなった。LTE技術が欲しいのならスウェーデンのエリクソンやフランスのアルカテルのような通信メーカー、あるいはソフトウエア無線(SDR)を駆使してさまざまなLTEを開発しているIPベンダーの英コグノボ社などとコラボレーションすればよかった。

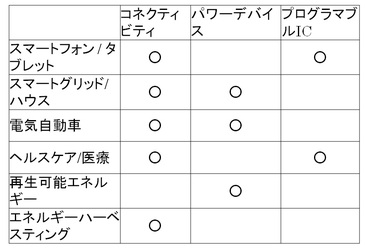

第3のミスとして、ワイヤレステクノロジに投資したのなら、送信機アンプを手放すことはもってのほか。自殺行為に等しい。ワイヤレス技術はRFフロントエンドのLNA(ローノイズアンプ)、ミキサ、ベースバンドモデム(OFDMなどのデジタル変調技術)、RFパワーアンプなどから構成されている。ワイヤレス技術はLTEではなくともセンサネットワークやスマートグリッド、ヘルスケアビジネスなど将来性の高い分野には欠かせない技術である(図1)。モデム技術を買ってRFパワーアンプを売却して、ワイヤレス技術でどうして強くなれようか。

そして今回のルネサスモバイルの売却である。1年ほど前に取材した時は、デザインインの海外比率が6~7割と高く、フィンランド、米国、インド、日本をまたにかけて設計作業を進めている同社の社内公用語は英語というグローバル化企業だと川崎郁也社長は話していた。ところがここ2~3日の新聞記事は国内の注文しかとれていない、赤字続きだと酷評していた。川崎社長が嘘をついていたとは信じがたい。だとすれば新聞が事実を報道しなかったかもしれない。ただ、当時受注していた案件がダメになった可能性はある。とはいえ、グローバル化が出来ていないという新聞報道はやはり正しくない。

ルネサスモバイルのようなファブレス企業は先行投資が必要なため、創業して4~5年は赤字が続くはずだ。まだ始まったばかりだから赤字なのは当然といえる。これは経営者として覚悟の上の合弁ではなかったのか。創業始まったばかりなのにわずか2年赤字が続いたから撤退するのなら最初から買うべきではなかった。これも経営者がファブレスビジネスを理解しているとは思えない。半導体のファブレスを指向するなら、5年くらいは赤字が続くことは常識だ。これを理解できない経営者ならルネサスから手を引くべきだろう。ファブレスあるいはファブライトを標榜するからには設計にリソースを割き、IPをきっちり抑えておくことくらいは半導体産業では当たり前だ。システムLSIの設計には3年くらいかかるから、その間は収入がない。ベンチャーだとその間は、デザインハウスとして請負でお金を回していくしかない。

ではルネサスは今後、どうすればよいか。半導体デバイスから決めるのではなく、市場をまず定義していくべきだろう。例えば自動車用マイコンが強いのであれば、自動車分野はマイコンだけではなく、アナログやパワートランジスタ、センサ、パワーマネジメントなども揃えておく。それらをシステムとしてソリューション提供ができるようにするためにハードウエアだけではなくソフトウエアも含める必要がある。センサ信号を意味のある信号にするためのアルゴリズムの開発、効率良くモータを制御するための新しいアルゴリズムの開発、などのソフトウエア開発にも投資すべきだろう。ソフトウエアやハードウエアの開発ツールの作製も欠かせない。そしてテレマティックスやM2Mなどのワイヤレス通信技術も武装していく。こうやって自動車エレクトロニクスの全てを支配すれば、本当に強い企業に変身できる。

フリースケールはレーシングチームまで持ち耐環境性能をテストする

逆に、いま欧州だけではなく米国の半導体メーカーまでもカーエレクトロニクス分野に乗りこんできた。日本のルネサスはうかうかしていられない。このままではマイコンで1番と言っていられるのもここ1~2年だけかもしれない。市場を取られてしまう。だからこそ、自動車エレクトロニクスのルネサスとして攻めて行けば、必ず勝てる。信頼性・品質の要求が最優先される自動車市場こそ、ディシジョンの遅い日本のビジネス文化でも勝てる市場だからである。

(2013/03/15)

富士通とパナソニックを統合して成功するわけがない

(2013年2月 5日 22:37)またもや、富士通とパナソニックの半導体事業部門をくっつけようという乱暴な話が出てきた。なぜ、企業同士をくっつけるのだろうか。どう考えても、世界の半導体産業がどのようにして成長を続けており、日本だけが成長していないのか、について理解しているとは思えない。

富士通セミコンダクターはまだしも、パナソニックの半導体はどう見ても赤字を垂れ流しているとしか見えない。いっそのこと事業を解散するか、譲渡するか、いずれかしかないだろう。にもかかわらず、なぜどこかとくっつけるのか。くっつけられる方が迷惑だろう。

かつてのパナソニックは、古池進副社長が半導体ビジネスを率い、プラットフォーム戦略を打ち出し、低コストで高性能な製品を作りだしていた。古池氏が掲げたプラットフォーム戦略は現在では世界の勝ちパターンとなっている素晴らしい戦略だった。しかし、パナソニック経営陣は古池氏を追い出し、半導体事業を落ちぶれさせた。散々ダメにした後でどこかとくっつけるという手法は、世界の半導体ビジネスから見ると30年も古い時代遅れのやり方だ。

一方、霞が関は民間企業1社のためには仕事しない、ということをモットーとしてきた。世界各国が大統領や首相と民間企業がタッグを組み、インフラビジネスを攻略してきたが、日本の霞が関は1民間企業とタッグを組むことを拒否してきた。中国やベトナムの通信網を構築するため、かつてドイツのコール首相はシーメンスと、フランスのミッテラン大統領はアルカテルと一緒になって中国やベトナムを訪問した。霞が関は、1民間企業のためには働けませんときっぱり断った。

ただし、複数社がまとまると仕事する。1民間企業ではなく国民のためという名目が立つからだ。特定1社ではないことが霞が関では重要だった。しかし、それは世界の常識から見ると非常識なのである。さらに工業会などの業界団体も協力させようとする。こうすることで自らの天下り先につながるからだ。

半導体の世界の潮流は、大きくなりすぎた企業が意思決定を速め、グローバル競争に勝つために企業を分割してきた。パソコン用プロセッサメーカーのAMDは、設計だけのファブレスと製造だけのファウンドリに会社を分割し、生き残りを図ってきた。AMDはファブレスとなり、ファウンドリはグローバルファウンドリーズ社となってアラブの資本を導入した。クアルコムはかつて社内にあった携帯電話事業を京セラに売却し、自らはファブレス半導体メーカーになり、大成功を収めた。台湾のUMCやTSMCは当初、SRAMや玩具用半導体を自社ブランドで設計製造していたが、やがて自社ブランドを捨て、請負製造すなわちファウンドリ事業に徹することで成功した。テキサスインスツルメンツ(TI)はDRAM部門をマイクロンに、防衛エレクトロニクスをレイセオンにそれぞれ売却し、アナログに特化した。しかもこれら世界の企業は業績が悪化する前に手を打ったために買いたたかれずにすんだ。国内企業でさえ日立製作所は分割を繰り返し復活させた。

しかも今回の富士通とパナの話は、少し奇妙である。これまでも世界の半導体はファブレスとファウンドリに分けていることを、2010年に書いた「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」(日刊工業新聞社刊)でも述べたが、今朝の日経新聞によると、富士通+パナ連合をファウンドリとファブレスに分けると書いてある。それなら、それぞれの企業が分ければよい話であり、くっつける必要は何もない。責任は不明確になり、良くなる方向には全くない。世界の半導体を見れば、くっつけることの方がよほど危険である。だからこの話を推進する人たちは霞が関か、半導体の素人(例えば親会社)か、いずれかであろう。

パナソニックの半導体事業を立て直すのであれば、どの業績が悪く、しかもなぜダメなのか、良くなる要素はどこにあるのか、を調べることが先決であり、くっつけるだけが能ではない。安易にコンサルティング企業に丸投げする半導体メーカーもあるが、コンサルティング企業はしょせん素人。世界の潮流は見えていない上に、技術の問題点もわからない。半導体企業の問題は技術、製品、ビジネストレンド、市場トレンド、を全て理解して初めて明らかになり、解決手段も打てるというものだ。これまでコンサル企業に戦略立案を丸投げした半導体メーカーはみんな沈んでしまった。

日立製作所とNECのDRAM部門をくっつけたエルピーダメモリは坂本幸雄氏を招へいしたことで10年は長生きしたが、昨年倒産した。ルネサスは当初日立製作所と三菱電機の非メモリ部門をくっつけたが、うまく行かず、さらにNECエレクトロニクスもくっつけた。しかし資金不足になり、国の援助を受ける羽目になった。

これからさらに富士通とパナソニックをくっつけようとしているのである。誰がうまく行くといえるだろうか。

(2013/02/05)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(6)エンジニアはタコつぼから脱出せよ

(2013年1月25日 22:39)これまで半導体産業、エレクトロニクス産業弱体化の原因を経営陣に求めてきた。だが、エンジニアや中間管理職にもおおいに問題はある。経営陣はともかく、エンジニアは自分のキャリヤ形成を意識し、自分をステップアップさせていくことを考えるべきだろう。それが結局、会社を活性化する。

最近、どうやって成長産業である半導体を世界並みの成長率に持っていくか、いろいろな人たちと話をしている。先日、ドイツのインフィニオンテクノロジーズ社のあるエンジニアと話をしていて面白いことに気がついた。彼は、シニアスタッフスペシャリストという肩書だ。

Infineon Technologies社Package Concept & DefinitionのシニアスタッフスペシャリストのStefan Macheiner氏

彼は、パッケージ部門の開発のスペシャリストであるが、顧客をよく訪問し、顧客の望むものは何かをディスカッションすると共に、工場のエンジニアに伝える「仕様の翻訳者」でもあると言った。インフィニオンのパワートランジスタを使う顧客のエンジニアが1~2年先に望む仕様が何かを知る仕事も持つ。工場のエンジニアは、専門知識は深いが狭いため、顧客の望む仕様を100%捉えることができない。自分の専門外の知識も要求されるからだ。技術に詳しくない文科系の営業担当者は顧客の言っている意味を100%理解できない。彼、シュテファン・マッハイナー氏は、工場エンジニアと顧客との間の言葉の翻訳をするという仕事も持つ。

こういった組織が日本にはない。サムスンはマーケティング部門がこういった翻訳者の役割を果たす。サムスンのマーケティング部門にはPh. D(理学博士)の肩書を持つエンジニアが実に多い。リニアテクノロジは、50歳前後のシニアエンジニアが翻訳者になる。顧客の望むシステムを理解し、その中からどのようなチップが欲しいのか、をディスカッションしながら求めていく。このディスカッションは、顧客でさえ明確なイメージを持っていないかもしれない。また、顧客のノウハウ部分に触れることは言えない。だから完全に明確な仕様は得られない。しかし、今解決しなくてはならない問題を捉えているはずだ。顧客とのディスカッション(ブレーンストーミング的でもかまわない)の中から、今抱えている問題を解決できるようなチップをイメージしていくのである。リニアテクノロジのボブ・スワンソン会長は「そのためには想像力も重要だ」と語っている。

インフィニオンのシュテファン・マッハイナー氏の担当する業務はパッケージコンセプト&ディフィニションである。つまり、半導体パッケージの設計仕様を決める仕事だ。パッケージは顧客が取り扱う機器に直結するハードウエアだけに、顧客との話し合いは不可欠。顧客に部品を納入するサプライヤは、顧客のシステムにも精通していなければならない。だから技術知識の深くて広いエンジニアやマーケティング担当者がエンジニアである顧客と直接話をしなければ、顧客の要求を完全に理解することができない。

経営者がこういった「技術の翻訳者」を育てる組織を作らないのであれば、エンジニア自らがやってみればよい。経営者は最終的な数字しか理解できないから、数字で表せばよい。もちろん短期的にすぐ数字に表れるものではないが、1~2年後には確実に現れる。

かつて日本のある大手半導体メーカーの元エンジニアによれば、顧客が新しいICチップを理解し性能・機能を引き出したり、カスタマイズしたりできるようにするため、開発ツールを作った所、上司は全くそれを理解せず、ICチップさえ売ればよいと言ったそうだ。開発ツールを提供しなければチップは売れないことを上司が理解していかなったのである。彼は無駄な仕事をしていると上司から見なされたそうだ。しかし、今では理解者はゼロではない。

顧客とサプライヤをつなぐ翻訳者は強く求められている。文科系の営業担当者はシステム技術のエンジニアが望むことを100%理解できない上、「小僧の使い」で終わってしまう恐れもある。顧客の要望を理解できなければサプライヤは切られてしまう恐れもある。サプライヤA社が理解してくれなければサプライヤB社に乗り換えることは容易に想像できるだろう。

エンジニアは5年以上半導体を経験したら、もう半導体の勉強よりシステムの勉強をすべきである。いつまでたっても半導体しか勉強しない「専門バカ」は世界的には通用しないと考えてもよい。それはエンジニア自らのキャリヤ形成にもおおいに関係する。つまり、半導体トランジスタの仕組みや量子力学的な物性理論を振り回しても、システムをわかっていなければチップは売れない。自分の開発したチップのどこに問題があるのか、なぜ使われないのか、では使ってもらうためにはどうすればよいのか、に対する答えがなければビジネスは成功しない。営業担当者を攻めることではない。

逆に半導体エンジニアがシステムを理解し、自分の開発したチップを使えばあんなことができる、こんなことができる、と顧客に夢を与え、購入してもらえる説得力になる。クアルコムは実際にそうしている。そうなると国内半導体メーカーだけではなく海外の半導体メーカーでも活躍できる。これまでの半導体の知識とシステムの仕組みを知ることで、革新的なチップを生み出し、起業することも可能になる。キャリアアップにつながるのである。

また、企業人に専門などない、と考えてもよい。企業ではマイクロ波技術を開発していた人間が、液晶開発に回されたという話はよくある。また、技術開発していた人間がマネージャーになり、技術よりも経営のことを考えるようになったり、財務指標を考えたり、さまざまな知識が求められる。企業は生き物だからだ。システムを知っている限り、その知識も考え方も応用が効く。結局、これもキャリアアップにつながる。

(2013/01/25)

Many chip users in SEMICON Japan 2012

(2013年1月11日 22:26)Today, semiconductor chip manufacturers in Japan seem to weaken their manufacturing capability. Core competence in Japan is Monozukuri (Manufacturing in Japanese), rather than design capability. However, most of Japanese management in this industry is discarding its core competence. What capability will they strengthen? Unfortunately, we merely look at it. This leads to weakness of Japanese semiconductor industry.

Fig

Yaskawa Electric's pick & place machine in SEMICON Japan, thanks to higher

chip integration on the two boards

Semiconductor equipment industry is still stronger globally rather than chip industry. The equipment industry enjoys their global revenue; non-Japan revenue is higher than domestic one. Overseas companies make use of a lot of equipment made in Japan. Out of the industrial market, the semiconductor equipment industry is one of promising areas in fact. While the consumer market is so unstable as big wave; better or worse, the industrial sector is stable; not so better, but not so worse. Value-added companies such as Linear Technology push shifting from a consumer to industrial sector.

The promising equipment sector consists of many electronics technologies including robotics, controlling, instrumentation, communication & networking and computing. Robotics includes mechanical engineering such as linear motion, bearing and other components, relay and other electro-mechanical components, and semiconductor chips, as well as controlling boards.

Robotics and machinery components are sold to equipment makers which sell equipment to chip manufacturers through assembling many components. Until now, there is a flow from a top level to bottom level; from electronic devices, to semiconductor chips, to process equipment and materials, to mechanical and electrical components. Now process equipment and component manufacturers make use of semiconductor chips, equipment manufacturers are one of customers of semiconductor chips.

SEMICON Japan seams to review the Show concept. Until now, chip makers are customers of manufacturing equipment makers, but they are suppliers of equipment makers now. So, the equipment makers should be a big customer as a chip manufacturer in the Show. Overseas chip companies start to review the relationship with equipment manufacturers; chip makers are customers and also suppliers simultaneously. It was hard for me to find chip engineers in the SEMICON Japan 2012.

The exhibition is shrinking in every year, different from previous era. Japanese chipmakers are shifting to less manufacturing capability as a fab-lite strategy, and discarding finer line technologies.

On the other hand, semiconductor chips are proliferating to many areas. Even in an industrial equipment sector, semiconductor chips are applied for new machines. This means the industry have to review a relationship of chip makers and equipment makers. This leads to a new idea that exhibitors in SEMICON Shows may include chip vendors who want to enter an industrial sector. This is a big change of the SEMICON Japan 2012, I believe.

Kenji Tsuda, January 11, 2013.

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(5)強すぎる企業買収アレルギー

(2013年1月 8日 00:02)最近、米国企業が売り上げを伸ばしている方策の一つに買収策がある。例えば、インテルが2011年に業績を伸ばしたのはインフィニオンの通信部門を買収したからであり、クアルコムが2012年に伸ばしたのはWi-Fiチップのトップメーカーだったアセロス・コミュニケーションズを買収したおかげだ。その他にも、ケイデンスデザインシステムズやメンターグラフィックス社なども買収によって業績を伸ばしてきた。

買収する目的は、自社にない製品やサービスを持つことで、自社では得られなかった製品・サービスによる売り上げ増を見込めることだ。このためブランド力があった企業を買収してもしばらくはその企業の名称やブランドを残すという方法を採ってきた。

買われる側も、例えばベンチャーであれば、喜んで身売りする企業も少なくない。優れた技術で起業した人間にとっては、「お山の大将」になるよりは自分の技術を高く評価してくれることに喜びを感じるからだ。資金が不足するベンチャーの中には、私たちを買ってください、とPRして資金を調達した所もある。起業したことで「お山の大将」になったとしても自己満足に浸っていては将来性が乏しい。それよりも企業を存続させ、従業員の雇用を守り、開発した重要な技術を広めることの方がはるかに世の中のためになる。

日本企業が海外企業と大きく違う点は、買収に対する考え方である。日本ではベンチャーや中小企業が大企業に買われることを潔しとしない風潮がある。自分は小さな企業とはいえ、一国一城の主であるという思いが強すぎるのかもしれない。ただ、社員の雇用を守ることが最優先であり、買われたとしても企業を存続し、社員の雇用が守れるのであれば、それでよいではないか。もちろん、敵対的買収として相手をつぶすために同じような企業を買う手法はまずい。この手法はかつて使われたが、現在はあまり見かけない。ROI(投資見返り)を考えればそのような買収は意味をなさないケースが多いからだ。

買収によって自社を成長させていくという考えを持つ企業が世界的に増えている。例えばTIはアナログに特化すると決めた後、アナログ分野をさらに強化するためにアナログの中で抜けていた分野に強い企業を買収し続けてきた。最初は高精度オペアンプなど高精度に強いバーブラウンを買収、その後、低消費電力の高周波(RF)回路に強いChipcon社を組み入れた。2011年にはナショナルセミコンダクターを買った。TIから見て、パワーマネジメント分野に強いナショセミは魅力的に映ったからだ。一方でTIは、アナログのナンバーワンを目指す以上、競争が激しくなってきたアプリケーションプロセッサOMAPチップを捨てた。この分野はクアルコムやサムスン、アップル、nVidiaなどが強い。

nVidiaはもともとグラフィックスに強いファブレス半導体メーカーだ。特にゲームや映画製作に使うグラフィックスに強い。同社は、グラフィックス機能を利用するタブレットやスマートフォン用のアプリケーションプロセッサにも力を広げてきた。グラフィックスはマルチコアで動作させ、CPUにはARMのコアを集積する。携帯機器では通信機能はマストであるが、nVidiaはその技術を持っていなかった。そこで、英国のモデム専用プロセッサを開発していたファブレスベンチャーのアイセラ社を買収した。アイセラ社のモデムチップはクアルコムのモデムチップと比べ同じ機能でチップ面積が半分という優れモノ。私はアイセラ社を「欧州ファブレス半導体産業の真実~ニッポン復活のヒントを探る」(日刊工業新聞社発行、2010年11月刊)の中で紹介したが、日本の半導体メーカーはこの優れた技術企業を買おうとしなかった。アイセラにとってもその技術の素晴らしさを理解したnVidiaに買われることを嘆いてはいない。

図1 インターシルはビデオ専門企業のテックウェルを買収(右は元テックウェル社マネジャー、左はインターシルのCEO)

半導体の老舗企業のインターシル社は、アナログに注力していたが、シリコンバレーにあるデジタル企業テックウェル社を買収した。テックウェルは、日本人の小里文宏氏が起業したビデオ専門のファブレス半導体ベンチャー。インターシルのデビッド・ベルCEO(当時)はテックウェルを買収した理由を次のように述べている。(1)ビデオ市場が伸びそうでありながらインターシルは持っていなかった、(2)テックウェルはビデオデコーダICで70%のシェアを持っていた、(3)自動車市場でもビデオが伸びる、(4)テックウェルの財務は健全だった。つまり非常に有望な企業で自社にはない製品を持っていたから買ったのである。テックウェルからインターシルへやってきたマネジャー数名に会ったが、全員インターシルに買ってもらったことを歓迎していた。自分たちが設計したICが実現できるとして、そのうちの一人であるビジネス開発マネジャーJonpaul Jandu氏(図1の右)はその喜びを表していた。写真左はインターシルCEOだったベル氏。

日本で企業買収されることに喜びを感じるところはあるだろうか。海外企業を取材する限り、買収される企業の人たちはみんな喜んでいた。ベンチャーで働くことは自己実現の道が近いことだが、財務的な心配はつきまとう。大企業で自分のやりたい製品開発をさせてもらえることはめったにないが、ベンチャーなら可能だ。それも大企業が自分たちの技術を買ってくれるのであれば、エンジニアとしては自分の技術が認められたことになる。だからうれしいのである。

買収する側は、自分たちが持っていない技術の企業を欲しいのである。それも利益がきちんと出ている企業を買う。

一方で、買収が下手な企業もある。アップルはその典型だ。かつて、アップルはファブレス半導体のP.A.セミ社を買収したが、失敗に終わった。しかし、この場合は最初から失敗すると私は確信していた。というのは、PAセミはかつてDECでAlphaチップを開発していた人物が創設した企業であり、Alphaチップはハイエンド志向のチップである。PAセミもハイエンドのチップを作る会社であり、アップルはむしろ低消費電力のプロセッサを望んでいるから、最初から思惑のズレた買収だったのである。案の定、その創立者はアップルを退社した。

米国企業は自社をより強くするため買収を行い、売り上げを上げてきた。日本企業は買収する側もされる側ももっと自社の強みを理解し、自分らの立ち位置をもっと深く考えるべきだろう。そうすると両社とも幸せな買収が成立し、世界的な競争力が付くようになる。

(2013/01/08)

セミコンジャパンには潜在的半導体ユーザーがいっぱいいた

(2012年12月21日 23:17)半導体チップを作るための製造装置とそれに使う材料や部材の展示会であるセミコンジャパンが岐路に立たされている。半導体チップを作る工場を売却ないし閉鎖するようになってきたためだ。セミコンジャパンという展示会に来てもらうべき顧客は半導体メーカーのプロセス開発者であるからだ。かつては、プロセスエンジニアが装置を購入してきた。ところが日本の半導体メーカーはファブライトと称して製造を自ら弱体化させてきた。

プロセスエンジニアこそ、かつての日本の半導体をけん引してきたリーディングエンジニアだった。DRAMというメモリを大量生産していた頃は、メモリチップの設計と製造プロセスとは切っても切り離せない関係だった。だからこそ、プロセスエンジニアに買ってもらう製造装置を展示して動かしてみせるという意味があった。セミコンジャパンは1979年ごろに日本で開催され、今日まで続いてきた。

全盛期を迎えていた頃は、幕張メッセを全館借り切り、1~8ホールだけではなく縦に伸びる9~11ホールまで使った。今年は2~8ホールだけとなり、ブースの数は前年比12%減になった。セミコンジャパンを運営するSEMIジャパンは危機感を持つ。

製造装置を買っていたプロセスエンジニアは半導体メーカーを次々と辞めていった。プロセスエンジニアをリストラの対象とし、企業側は製造を放棄ないし弱体化させてきた。彼らはファブライトという言い方をした。ファブライトは製造設備を軽くするということである。しかし、日本の半導体メーカーが得意な分野は設計ではなく製造である。得意な技術を捨て、不得意な設計を残そうとしているのである。製造設備は1台数億円~数十億円するものもある。要は費用がかかるから製造を弱めようとしてきただけにすぎないのである。

「ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!」シリーズの4回目で述べた資金調達できない経営者は、費用のかかる部門を切り離すしかできなかった。自分で資金調達に動かなかった、動けなかった。大田区や東大阪におられる一般のモノづくり経営者から見ると、資金調達ができない社長なんて信じられないだろう。できないから、費用のかかる分野が得意分野であるのにもかかわらず切っていった。これでは弱体化するのは無理もない。投資のお金が必要なら、投資家、金融関係、顧客など世界中を駆け巡って調達してくることが世界の経営者がやっている常識だろう。

半導体メーカー、特に製造部門が弱体化すれば、製造装置を購入しなくなる。だから製造装置の展示会は落ちぶれてくる。しかし、このまま手をこまねいてよいものだろうか。

一つのアイデアを提案しよう。これまでユーザーだった半導体メーカーのプロセスエンジニアを完全に無視して、製造装置をB2B(business to business)ながら「最終製品」と再定義するのである。つまり製造装置を作る企業が最終的な顧客とする。となると製造装置を作るための部品や材料のメーカー、すなわちサプライヤが製造装置メーカーに技術や製品を展示する。半導体メーカーもサプライヤとなる。すなわち製造装置を作るためには半導体ICが欠かせない。ロボットアームを精度よく、高速で塵も出さずに動かすためには高精度な半導体は重要な部品となる。

現実に、セミコンジャパンに出展していた安川電機は、高速のロボットアームを使った部品のピック&プレースマシンを展示した。この高速ロボットアームは高集積半導体ICを使い、プリント回路ボード2枚にまとめることができたためだと、展示の担当者は述べている。

図 安川電機の超高速Pick & Placeマシンは、半導体ICが詰まった2枚のボードがカギ

半導体製造装置は立派な産業機械である。これまで長い間好調な業績を維持してきた米国リニアテクノロジーやマキシム、アナログデバイセズ、ザイリンクス、アルテラなどの半導体メーカーは、産業用分野をこれからの成長分野の一つとして重視する。さまざまな工場で使う機械やボードコンピュータ、産業ロボットなどは半導体ICの応用として安定成長している分野の一つである。日本の製造装置産業は半導体産業とは違い、国際競争力を持っている。トップテンランキングでも4~5社は入っている。東京エレクトロンや日立ハイテクノロジーズ、日立国際電気、大日本スクリーン製造、ディスコなど世界に誇れる企業は健在だ。

彼らは半導体チップを大量に使う半導体ユーザーでもある。だからこそ、SEMIはセミコンショーでの出展社として半導体メーカーを取り込むべきなのである。それを使うユーザーとしての安川電機、東京エレクトロン、アドバンテストなどなど、世界的な産業機械企業が君臨する。セミコンショーに半導体メーカーが出展し、機械メーカーに売り込むのである。幸い、800社程度の潜在顧客がこのショーに来ている。半導体メーカーにとってはビジネスチャンスが転がっていることになる。

半導体メーカーはICチップの使い方やカスタマイズするためのツールも一緒に売りこめるというチャンスになる。製造装置メーカーと半導体メーカーは互いに異なる立場から相補いながら未来の装置を描き、それに必要な半導体チップを議論する。ソフトウエアを駆使したフレキシブルな製造装置や製造装置同士をつなぐEtherCATやCC-Linkなどの通信インターフェースにも半導体を売り込める。成長の期待は大きいのではないだろうか。幸い、日本の製造装置が世界的にも強いからこそ、弱くなった半導体メーカーとのコラボは日本の力を底上げしていく可能性はある。

(2012/12/21)

ここがヘンだよ、日本のITエレ業界!(4)親離れ・子離れできない日本企業

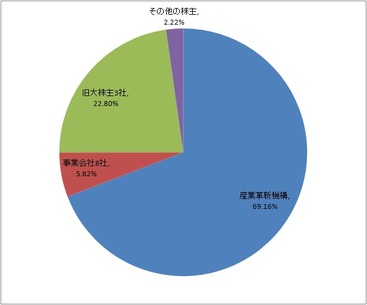

(2012年12月19日 21:52)このシリーズ4回目は、経営者が資金調達に動かない、あるいは動けないことを考察しよう。このほどルネサスに日本政府系ファンドの産業革新機構が増資することが決まった。約1400億円とルネサスの顧客から100億円である。さらに500億円を追加出資あるいは融資の用意がある。ただ、経営者が資金調達に国内外の企業や金融機関を積極的に回ったようには思えないのである。

図 ルネサスの新株主構成 まるで国営企業のようだ

8月にルネサスが第1四半期(4~6月期)の決算報告を行った時、手元のキャッシュとバランスシートにおいて、リストラ費用にメドが付けば当面の資金は間に合うと答えていた。しかし、12月10日に行われた革新機構との共同発表の席上、ルネサスは今年のはじめから革新機構と話合ってきた、と言っていた。だとすれば、手元資金は大丈夫と答えた8月はうそをついていたか、手元資金について心配していなかったか、どちらかである。これまでルネサスの経営陣は決して嘘はついてこなかった。答えにくい質問には、その件に関してはお答えできません、ときっぱり言い切っていたからだ。なぜ今回、ルネサスは今年のはじめから革新機構と話合ってきたと言ったのだろうか。もしかして言わされたのかもしれない。KKRは一時期介入しただけで、ずっと前から革新機構と話合ってきた、と答えた。ではなぜ、KKRの話が浮上した途端に革新機構の話が浮上したのだろうか。このことを追及するつもりはないが、資金調達を東奔西走したようには見えてこない。

今回の第3者割当増資という形で資本を増強するストーリーでは、ユーザからの投資額が少なく、革新機構の1400億円に対して8社合計で100億円だ。このうちトヨタが50億円、日産自動車が30億円で、残りの6社が20億円と少ない。顧客からの資金増強には顧客への供給を第一に、月産xx万個を供給するというコミットを与えてその見返りとして資金をいただく、というスタンスが世界では一般的だ。しかし、6社で20億円しかもらわないような少額の出資では、そういった供給保証まではしないだろう。では何のために6社は出資したのか。これも革新機構などからの圧力で出資者を増やして仲良しクラブを作るためではないだろうか。

9月には、28nmプロセスの生産がまだ立ち上がらないため、アップルとクアルコムがそれぞれ自分専用のラインを作ってくれとTSMCに800億円(10億ドル)を出したが断られた、というような噂がまことしやかに流れた。ファウンドリに専用ラインを依頼する場合には数100億円という金額は妥当である。にもかかわらず、6社合計で20億円、8社合計でも100億円という数字はあまりにも小さい。顧客の意見を取締役会に反映しない程度の金額に抑えたという可能性もある。

経営者自らが資金調達に奔走しないのには訳がある。2回目のシリーズでもお伝えしたように、日本の大手半導体企業は基本的に電機企業の一事業部門にすぎない。親会社が半導体部門を手放さないからだ。この問題の一つは、親会社と霞が関がいつも登場してきて半導体企業の自主性が見られないことである。子離れ、親離れが全くできていない。だから世界と競争できないともいえよう。資金調達でさえ、親会社からの資金をあてにするという体質が抜けきらないのである。

これに対して、世界の半導体産業は、例えば米国では昔から半導体専業メーカーであった。電機メーカーの一部ではなかった。RCAはかつて総合電機メーカーであり、1960年代は半導体も作っていたが、やがて半導体部門を切り離しGEに売った。そのGEも総合電機メーカーだったが、その半導体部門をハリスへ売った。

テキサスインスツルメンツ(TI)もかつてはSpeak&Spellという電子玩具や国防関係の製品までも製造販売していたが、電子機器部門を切り離し半導体だけになった。測定器メーカーから出発したヒューレット-パッカード社は、コンピュータに力を入れ測定器と半導体部門を切り離しアジレントとなった。そのアジレントから半導体部門は独立しアバゴとなった。シリコンバレーの元祖ともいうべきフェアチャイルドセミコンダクターは、軍事エレクトロニクス企業であったフェアチャイルドカメラ&インスツルメント社の一部だったが、やがて半導体部門が独立し、その後ナショナルセミコンダクターに売られた。

欧州では、ドイツの重電メーカー、シーメンスからインフィ二オンテクノロジーズが独立し、さらにインフィニオンからキモンダが分離した。今、シーメンスが持つ株式はインフィニオン全体の10%程度のようだ。2006年にオランダのフィリップスからはNXPセミコンダクターが独立し、2010年にはフィリップスの株式が0%になり完全独立を果たした。

海外の半導体部門は米国も欧州も親会社から独立しているのに対して、日本だけが独立していない。形は独立しても中身は親会社の一部になっていたり、株式を半数以上も持っていたりする。このような状態の経営陣が親会社の影響を受けていないということはあり得ない。たとえ親会社の社長が独立したのだから自由に経営していいのだよ、と言っても子会社の社長は遠慮してつい親会社の顔色をうかがってしまう。逆に、完全に独立して営業や運営活動を始めるとそれが気に入らない親会社の経営陣が子会社あるいは事業部門のトップを切ることさえ珍しくない。

子会社が親会社から独立していない場合には、自分自身で資金調達に動くことはできにくい。親会社の株式価格を希釈してしまう恐れがあり、親会社の配当や投資リターンに影響があるからだ。もし子会社の自主独立を重んじるのであれば、株式をはじめとする資金調達に口出しをしないことを親会社が守れるだろうか。親会社の子離れも、子会社の親離れもできていないのが日本の企業といえよう。

(2012/12/19)

ルネサスよ、改革の手を緩めるな

(2012年11月 6日 22:18)先日、ルネサスエレクトロニクスの決算発表があった。2012年度第1四半期(4~6月期)は、受注が着実に増えており、今年度は営業黒字を見込めるところまできた。第2四半期(7~9月期)は、営業赤字が前期から119億円も減少し、57億円にとどまった。この分では順調に行くように思えた。ところが、その中身を見ると、、、、。

Q2の赤字減少の立役者になった製品は、カスタムLSI(ルネサスはSoCと呼ぶ)だった。任天堂向けのゲーム機用のチップと思われるが、これがまずい。なぜか。ルネサスはカスタムLSIを売却ないし停止しようとしていたからだ。カスタムLSIはよほどのヒット商品ではない限り数量が限られているため、利益を生みにくい。言葉は悪いが、今期、「まぐれ」でカスタムLSIが売れてしまったために、このカスタムLSI部門の整理しようという動きが止まってしまったらしい。

カスタムLSIは、顧客の希望する仕様、設計通りにLSIを設計・製造する商品だ。融通性は全くないため、他社には売れない。半導体の製造ビジネスは1枚のウェーハも10枚のウェーハも処理する上でさほど大きな差はないため、数量が増えれば増えるほど利益が出るビジネスである。しかし、数量がさほど多くなければ赤字になる危険なビジネスである。このため世界の勝ち組と言われる半導体メーカーは、カスタムLSIはよほど数量の出るチップでない限りやらない。

世界の勝ち組が行っている半導体ビジネスは、共通のプラットフォームとも言うべき基盤を作り、顧客ごとにソフトウエアやわずかなハードウエアでカスタマイズするというモデルである。基本的なハードウエアは1チップで済むため量産が可能で、低コストで作ることができる。顧客が他社と差別化するためにカスタマイズできる開発ツールを提供する。顧客が使いやすい開発ツールを作ることが多くの顧客獲得のカギとなる。

今はLSIに億単位の数のトランジスタを集積できる時代になっている。製造だけではなく設計にも膨大な時間がかかる。できるだけ共通部分を多く用意して、ソフトウエアやわずかなハードウエア回路だけをカスタマイズすることで素早く設計し、より多くの顧客を獲得する。このため半導体チップとしてはカスタマイズ可能なようにプログラマブルなチップが求められる。それもできる限り、カスタマイズに必要なソフトウエアコードが少ないチップをメーカーもユーザーも求める。コストを下げられるからだ。

ルネサスのマイコンはまさにプログラマブルチップの代表だ。ソフトウエアのプログラミングやデバッグ、C言語とアセンブラとのリンカーなどのツールを開発し、第3者(サードパーティ)に顧客のソフトウエアを開発してもらう。こういったツールの開発、ソフトウエア開発、などを半導体メーカー以外の企業に開発してもらい、みんながつながる「エコシステム」(環境に優しいという意味ではなく生態系という意味であり、上流から下流、さらに上流へとみんながつながった一つの生態系と似ていることからこのように呼ばれる)を構築した企業が勝つ。半導体メーカーはチップの企画やシステム設計に注力できるからだ。ルネサスがマイコンでトップを行くのは、旧NECエレクトロニクス系にしろ、旧ルネサステクノロジ系にしろ、こういったエコシステムを持っていたからだ。

インテル、ARM、クアルコム、TSMC、TIなど世界の勝ち組はすべてエコシステムを持っている。これまで全て自社で設計から製造、ツール作成、ソフト開発などを行ってきた日本のメーカーが世界から取り残されたのは、こういったエコシステムを持っていなかったことが大きい。

エコシステムが不要なカスタムLSIで「キラーアプリさえあれば儲かる」、という幻想はもはや通じない。ルネサスは資金的な余裕ができた今こそ、カスタムLSIを捨てる改革を早く進めなければ、必ずまた同じことを繰り返す。10月30日の日刊工業新聞によれば、「ある主力行の幹部は『2000億円という数字が出てきた途端に(ルネサスから)システムLSIの整理という話が聞こえなくなった。それではいけない』と話す」という。

ルネサスは資本を強化できたためSoC(カスタムLSIのこと)という言葉が消えたといえる。改革のスピードが緩んできた。29日の決算発表会見でもSoCを売却、閉鎖するという言葉は全く聞かれなかった。このままでは本当につぶれる。経営陣は1~2年持たせればよいとでも考えているのだろうか。本気で改革する気があるとは思えない。少なくとも任天堂以外のカスタムLSI部門を一刻も早く処分し、任天堂向けのカスタムLSIも1~2年という期間を区切ってやめることを告げるべきである。エルピーダは資本を強化した後1~2年後に倒産した。他山の石とせよ。

写真 ルネサスのロゴ

プログラム可能なSoC技術の開発とビジネスへ早く移行しない限り、世界の勝ちパターンからますます離れていく。会社の存続を第一に、カスタムLSIの停止を即刻やってほしい。各従業員にはそれぞれの家族がいることを忘れないでほしい。私の切なる願いだ。

(2012/11/06)

半導体産業のゆくえを話し合おう

(2012年10月30日 16:12)日本の半導体はいったいどうなるのだろう。こうやってみたら、ああやってみたら、いろいろな方が意見を述べる。でも日本の半導体産業全体をどうにかすることははっきり言ってできない。半導体メーカー1社ごとにその性質も、得意分野も、市場動向に対する感度も、全て違うからだ。

これまで世界の半導体メーカーがさまざまな変遷を経て現在に至った背景には、1社ごとにそれぞれが努力し、ソリューションを見つけてきたことがある。日本の半導体産業全体を議論すること自体がナンセンスではないだろうか。1社ごとに知恵を絞り、生き残るための方策を見つけること以外にソリューションがないからだ。

米国では1980年代中ごろ、インテルはDRAMを捨て、マイクロプロセッサにフォーカスした。80年代中ごろからコンピュータはダウンサイジングが叫ばれていたからだ。インテルがこの方針を打ち出した時の記者会見には、故ロバート・ノイス社長が来日、その理由を説明した。「DRAMはインテルが発明したものだが、もはやコモディティになってしまった。もはやインテルが扱うべき製品ではなくなった」と。

DRAMをやめたと述べた米国の半導体メーカーはインテルが最初だった。その後、モステック、モトローラ、ナショナルセミコンダクタなど米国メーカーが次々とDRAMを止めていった。そのような1985年にこれからDRAMを生産し始める、と宣言したメーカーが米国のアイダホ州に生まれた。ポテトチップで成功した男が半導体チップも始めた、と現地でいまだに言い伝えられている。マイクロンテクノロジーだ。マイクロンの経営陣の一人が85年に東京にやってくるという話を聞きつけ、取材した。DRAMの市場として日本メーカーが納入していたメインフレームメーカーではなく、マイクロンはパソコン市場に向けると言った。このためにはとにかくコストを下げる設計を行う。デザイン寸法の微細化だけではなく、メモリセルレイアウトに隙間なく配置するコンパクション設計も導入した。このためにメモリレイアウトの天才と言われたエンジニアをモステックから引き抜いた。プロセス上はできるだけマスク枚数を減らし、工程を簡略化した。自然界の放射線物質からのアルファ粒子によるソフトエラー対策はしない。ECC(誤り訂正回路)や冗長ビット構成などのアーキテクチャは採らない。余計なメモリセルを追加して面積が増えることを嫌ったためだ。パソコン応用なら、ソフトエラーが発生すれば電源を切れば元通りに回復するからだ。銀行用メインフレームだとこうは行かない。マイクロンの低コスト技術は徹底していた。現在、そのマイクロンがエルピーダを買収、傘下に収めた。

1990年代に入ってもDRAMに固執したのはTIだった。そのTIも1995年にパソコンがブレークする時にDRAMを捨てた。DRAMを生産できるメーカーが日本と韓国共にコモディティを生産するからだ。TIは全社的にブレーンストーミングを行い、ポストPC時代をどう生きるかをテーマとして未来のTIを議論した。その結果、アナログに特化し、デジタル製品はDSPと標準ロジックだけを残すことを決めた。

米国企業がみんなで何かをやって復活したわけではない。企業1社1社が自分の生きる道を見つけた結果である。日本の半導体産業を考える時、みんなで一斉に何かをやるのではなく、1社1社が自社の得意な製品にフォーカスすることが強くなる早道である。米国メーカーの教訓こそ、今の日本の半導体メーカー1社1社が考え抜くことではないだろうか。

図 シリコンバレーで行われたe-Summit2012 休憩時間に撮影

私が編集長を請け負っているセミコンポータルでは11月2日に日本半導体産業のゆくえと題して、これからの半導体産業の生き残りについて話し合おうという場を企画した。最初に直近のシリコンバレーの現状を紹介し、では日本の半導体はどう向かうべきかについて話し合うきっかけにしたい。各社が各社で議論して自社の進むべき道を模索する手掛かりにしてほしい。シリコンバレーをとっかかりにしたのは、ベルギーのIMECにせよ、英国のARMにせよ、世界トップの半導体企業・研究機関がモデルにした街だからである。スタンフォード大学やUCバークレイなどの大学と起業家、ベンチャーキャピタル、潜在顧客、サプライチェーンがまとまってあり、いつもイノベーションが生まれてくる街である。グーグルもアップルもフェイスブックも電気自動車のテスラもここにある。いつ行っても、イノベーションという刺激を受ける街でもある。

(2012/10/30)

米系ファンドは敵か味方か

(2012年9月28日 22:24)ルネサスに対して、産業革新機構が中心となって、ルネサスの顧客も含めて出資しようという提案が先週の日本経済新聞1面を賑わした。9月はじめに米系ファンドKKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)がルネサスに対して1000億円を出資して、経営を立て直そうと提案したところ、革新機構が後出しじゃんけんのように1000億円を出資しようと提案したというのである。まるで子供のゲームを見ているようだ。

KKRはこれまで半導体産業には、NXPセミコンダクターズに出資してきた実績がある。フリースケールセミコンダクタにはブラックストーン・グループとカーライル・グループが出資、コバレントマテリアルズ(旧東芝セラミックス)にはカーライル・グループなどが出資した。コバレントの業績は今一つでしんどいところだが、フリースケールはようやく良くなってきたところだ。

カーライルについては良くない評判を聞くこともあるが、ブラックストーンの評判はよくわからない。NXPセミコンダクターズに出資してきたKKRの評判は悪くはなさそうだ。NXPは、もともとオランダのフィリップス社から半導体部門がスピンオフして2006年に生まれた会社である。設立した当時、取材してみると、NXPの経営陣はみんな一様に興奮した様子で、自分の自由に会社を運営できるという喜びを感じており、取材した私もその興奮を感じ取った。アジレントテクノロジー(ここもヒューレット-パッカードから計測器部門が独立した企業)から独立したアバゴテクノロジーを米国で取材した時は、経営陣だけではなく、従業員もみんなが自分の方向を自分で責任を持って決められるようになる、と喜びで興奮していたことを覚えている。

ドイツのシーメンスから半導体部門を独立させたインフィニオンテクノロジーズやNXPなど、大きな親会社から独立した欧州の半導体メーカーは日本の旧NECエレクトロニクスとは違い、親会社の出資株式は10%程度しかなかった。しかし、親会社から干渉を受けたという話を、欧州を取材した時に聞いた。NXPは2年前には親会社はその10%の株式さえも売却し、文字通り完全独立を果たした。その直後に取材したNXPの人たちはそのことを素直に喜んでいた。KKRに支配されることよりも親会社からの独立を社員みんなが喜んだのである。

翻って我が国の半導体メーカーを見てみると欧州メーカーとの大きな違いは、親会社から独立していないことである。ルネサスエレクトロニクスは、親会社である日立製作所と三菱電機、NECの3社が所有する株式は90%を超えている。にもかかわらず上場企業である所がおかしい。一般投資家がルネサスの株式を買えないのだから。親会社が90%を超える株式を所有していることは親会社の干渉、人事権、その他全て半導体メーカーとしては自分の責任で思い通りの経営ができないという意味だ。

子会社の経営トップでさえいつでも親会社に帰れるという思いがある。このような甘えの構造を長い間放置したままでは、子会社のトップは親会社の顔色をうかがうばかりで、本気で経営などはできない。親会社のトップが企業改革を実行しようとしても、実は子会社の経営陣が理解せず、親会社の顔色ばかりをうかがっているという話を何度となく聞いてきた。一方で、子会社が本気で改革を進めようとすると子会社の社長を更迭したという話も幾度となく聞いてきた。国内半導体メーカーの弱点は、こういった日本独特の親会社支配にもある。

こういった状況でKKRがルネサスに出資するという情報を知った社員の中には、KKRに支配される方が良くなるかもしれない、と考える者もいるという。革新機構=政府経済産業省がルネサスを救おうとしている状況は、半導体産業の弱体化を促進しているのかもしれないのである。そもそもハイテクのIT業界でライバル企業同士をくっつけようとした経産省と古い体質の大企業トップが半導体産業を最も理解していない。半導体の世界の流れはくっつけるのではなく、分離させる方向だ。AMDから分かれたグローバルファウンドリーズは昨年までの苦労を乗り越え、最近になってどのメーカーよりも最先端の14nmのfinFETプロセスの量産化にメドを付けた。AMDにくっついていたら倒産していたかもしれなかったのである。

ルネサス経営陣は、すぐにでもオランダへ飛び、NXPの経営陣に会って直接話を聞き、KKRが経営陣に対してどのようなアドバイスなり経営指針なりを提供してきたのか、この目で確かめることが望ましい。そしてKKRの本部とも会ってポリシーなりミッションなり話を聞くことがルネサス復活の本当の入口となる。親会社から本当に独立し、自分の責任と経営理念で半導体企業を運営し、資金調達をはじめさまざまな経営努力により、世界と勝負できる半導体企業を目指してほしい。そうやって覚悟を決めてほしい。経営者が首になる覚悟を決めると、社員はついて行く。日産自動車のカルロス・ゴーン会長がそうしたように。

(2012/09/28)