半導体業界の最近のブログ記事

顔認証でブレークした面発光レーザー

(2019年2月 8日 18:05) AppleのiPhone Xで初めて導入された顔認証システムがどうやらアンドロイドにも搭載されそうだ(参考資料1)。半導体メモリ価格の高騰が続いていたため、iPhoneの価格も高くなりすぎて売れなくなり、iPhone以外のスマホにも顔認証システムを使うようになり、顔認証を広げる狙いだ。

図 iPhone Xの顔認証で外れたロック 撮影:津田建二

この顔認証システムのキーコンポーネントは、またもやニッポン半導体の「残念」に結び付いている。iPhone Xでは、所有者がこのデバイスを正面に向けた途端にロックが外れる。即座に所有者だと認識するからだ。所有者以外がiPhoneを覗いてもロックは外れず中身を操作できない。もちろん所有者の写真をかざしても認識しない。もはや当たり前の機能だと、ユーザーは言うだろうが、このカギとなる面発光レーザーが日本人の発明によるものだと知っている専門家はどれほどいるだろうか。

iPhone Xの顔認証システムは、単なるAIだけの技術ではない。ハードウエアとして数十個の赤外線レーザーが顔に向けて発射されているのだ。もちろん弱い出力だからやけどするとか、目に悪いという訳ではない。面発光レーザーは、数十個の小さなレーザーを1チップ上に集積したもの。1辺が2~3mmしかない面発光レーザーのチップがあるからこそ、スマホのような小さなモバイルデバイスに搭載できるのだ。

数十本のレーザー光が顔の特徴を3次元的に捉え、目と鼻の距離や耳までの奥行、おでこの広さなどさまざまな顔を表すパラメータをベクトルとしてとらえ、それらを個人の特長としている。スマホ自身でAI(ディープラーニング)を使っている訳ではない。ただし、クラウド上でとらえたカメラ映像の物体が人間であるか、他の動物であるかどうかをまず判別しなければならないが、その学習データはクラウド上に保存しておき、それをスマホ側で利用することはある。その場合、特徴抽出する場合に特徴量を参照データベースとして保存しておく場合や、あるいはベクトル量をクラウド上の学習データとして保存し、スマホ側で推論を行うこともできる。その場合は軽い推論専用のAIチップやIPを使う。

顔認証システムのカギは、この演算を行うAI機能、あるいは特徴抽出機能を担うプロセッサと、面発光レーザーである。プロセッサは各社から市場に出ているが、面発光レーザーを出荷している企業は米国2社しかない。FinisarとLimentum社である。これまでは量産するほどの量が出なかった面発光レーザーだが、iPhone Xで初めてブレークした。Finisar社はAppleからの資金援助を得て量産体制を敷き、これまで3億個というレーザーを出荷している。

面発光レーザーを発明したのは実は、東京工業大学の教授と学長を経験された伊賀健一氏だ(参考資料2)。このレーザーはVCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)レーザーと言われており、いわばレーザーの集積回路あるいはモジュールというべきものだ。伊賀氏が発明した当時は何に使われるのか明確ではなかったが、光マウスやデータセンター内の光ファイバ配線などに少量使われてきただけに過ぎなかった。ところが、iPhoneの顔認証システムに使われるキーデバイスになって初めて大量生産されるようになった。せっかく日本人が発明したのに、米国の半導体メーカーが量産しているという事実は、極めて残念と言わざるを得ない。

面発光レーザーが生まれたのは、レーザーの集積化を伊賀氏が考えていたからだ。従来のレーザーがチップの横(端面)から発光しているのに対して、チップの表面から発光させようと彼は考えた。レーザーは、LEDと同じようにpn接合に順方向に電流を流し、発生した光を閉じ込め共振させるためのキャビティ(共振器)を作りつけたもの。光を共振・増幅させることでQ値の高い(狭い波長)強い光を発射することができる。従来はこのキャビティをチップの横方向のチップ端面を鏡として使うことで共振器を構成していたが、伊賀氏はこの共振器をチップの表面-裏面間の鏡を利用することで集積化した。もちろん結晶性の改善や欠陥の抑制などのたゆまない努力で、開発できた。

これからは、顔認証システムだけではなく、シリコンフォトニクスの代替や、LiDAR光源などへの応用も期待されている。市場調査会社のYole Developpement社は、2017年の3.3億ドルに市場から2023年には10倍以上の35億ドルに成長すると予測している(参考資料3)。LiDARでは、これまでせいぜい数本のレーザーとポリゴンミラーなどを使って水平・垂直にスキャンしていたが、3万個の大出力集積化レーザーだと、大きなポリゴンミラーもMEMSミラーも使わずに、周囲3万点の距離を測定できるようになる。つまりコストダウンでき、LiDARシステムの小型化が図れることで、ここに大市場が生まれるという訳だ。

悔しいが、米国のApple社をはじめとして世界各地の情報を得ていなかったことが日本半導体の最大の敗因だろう。つまり、世界の情報に目を向けてこなかったガラパゴス的姿勢に問題があったといえる。GaAsメーカーが次のアンドロイドメーカーに面発光レーザーを提案してイニシアティブをとることは、日本半導体業界にとってチャンスとなる。友人のEd Sperling氏が編集長を務めるSemiconductor Engineeringでは、「VCSEL技術が離陸する」と題した記事を掲載している(参考資料4)。ここでも将来のVCSEL技術のアプリケーション情報が得られる。

参考資料

1. Lumentum expects Android devices with Apple-like 3D sensing tech in 2019, Reuters (2019/02/05)

2. 伊賀健一「横のモノを縦に-常識をくつがえした面発光レーザの着想と実現への道-」、(2005/10/07)

3. We are only scratching the surface of potential of optoelectronics - Industry trends(2019/01/31)

4. VCSEL Technology

Takes Off、Semiconductor Engineering(2019/02/07)

システムを差別化できるのは半導体チップ

(2019年1月 9日 23:26) 新年になり、半導体業界にいるいろいろな方たちとディスカッションさせていただいた。今の日本の半導体産業の弱体化はだれしもが認めるところだが、それを嘆いていても前には進まない。むしろ、グーグルやアマゾン、アップルのようなOTT(Over the top)あるいはインターネットサービスプロバイダが半導体チップを作り始めた。この事実を今の総合電機の経営者が理解しているだろうか。半導体産業を本当に理解しているだろうか、という疑問に行き着いた。

日本の電機の経営者たちは、システムを差別化する手段がソフトウエアにあり、そのソフトウエアをチップに焼き付けることで、システムをさらに差別化できることを知らないのだろう。知っていれば、自分たちのシステムを誰も真似できない製品やサービスを世の中に出してくるはずだから。今ある製品のほとんどは過去の遺産に過ぎない。これまではソフトウエアで差別化していたのだが、ソフトウエアだけでは思うような性能が得られない。

傲慢なわりに若者のやる気を削いだ経営者たち

かつて世界に君臨した日本の総合電機は、ソニーというフロントランナーがいて画期的な製品を世に出し、2~3年して総合電機が大量に生産して安く販売することで市場を形成してきた。当時は製品寿命が長かったために、こういった2番手戦略でも間に合った。しかし、現在ではこの手法は全く通用しない。ソニーでさえも大賀典雄社長時代までは「すごい」製品を出してきたが、今は他と同じ総合電機的エンタメ会社となった。

最近私は、総合電機の経営者たちは経営を知らなかったのではないか、と思うようになった。企業のトップになれば何でも自由に動かせると思ったのではないか。反対意見を言ってくれる人たちを排除してきたのではないか。こう思うようになった。1980年代後半のバブル時代の日本の経営者は、政治は三流でも経済は一流とおごっており、ひどい経営者はアメリカから学ぶものはもはやなし、とさえ言い放った。

なぜ総合電機の経営者の能力を疑うか。それは、企業の活力とは若い社員がやる気を出して積極的に仕事に向かっているとは言えないからだ。電機企業の中でもまだマシな日立製作所やパナソニックでさえ、利益は出るようになったが売り上げはほとんど増えていない。これは会社が活性化していないからであり、機能していれば必ず伸びて成長していく。東芝やシャープはひどかった。経営になっていなかった。若い社員のアイデアを抑え、芽を摘み取れば、売り上げは決して伸びない。投資すべき時に投資してこなかった。今でもしていない。内部留保が大量にあることがそれを示している。かつて、NECと日立が共同で設立したDRAMメーカー、エルピーダメモリでは、坂本幸雄氏が社長に招かれる前、両親会社とも投資しないけど売り上げを伸ばし利益を出してくれ、と虫のいいことを言ってきたそうだ。経営を知らないから、このようなことが言えるのである。

成功している海外企業のトップに取材すると、日本とは全く違う経営スタイルである。CEO自らの役割と会社の方向、業界の動向を的確に捉えており、決算報告会や、中期計画発表会、経営戦略発表会などでは、社長自ら自分の言葉で会社の実情、方針、Q&A、技術戦略、製品戦略など全て説明している。特に記者会見では一人で話す社長が多い。日本の電機企業で一人だけですべてを話す社長は片手で数えられる程度しかいない。特に大手大企業の総合電機の社長はできない。それだけではない。下から上がってくる意見に耳を傾けなかったり、その声を検証したりする姿勢さえ持っていない社長も多い。イエスマンばかり揃える社長も多い。

図1 プリファードネットワークスが開発したAI学習チップMN-Core 4チップを一つのパッケージに封止し、プリント基板上に実装した 筆者撮影@セミコンジャパン会場

活力のある企業は、会社が向かう方向を社員が理解し、自律的で積極的に仕事をしていくため、売り上げも利益も伸びていく。売り上げを伸ばすための投資にも躊躇しない。例えば、東京大学発のAIベンチャー、プリファードネットワークス社は、もともとディープラーニングのフレームワークChainerを開発したベンチャー企業だ。トヨタやパナソニックからも共同開発費を引き出し、AIの先頭に立つ会社になった。AIは機械が勝手に学習してくれるシステムではない。今の機械学習やディープラーニングは、AIで学習する前に前処理と後処理に人手が必要だ。この前後の処理は、顧客のシステムごとに作業しなければならないため、ビジネスとしてはコンサルティングのような1対1の共同開発という形態をとり、顧客企業が望む開発にAI手法を利用できるようにする。このコンサルティング形態からビジネスを広げ、プリファードは「自動外観検査装置向けのソフトウエア」を一般のライセンス売りを行った。さらにAIマシン用に半導体チップ(図1)を開発し、プリント基板実装、空冷装置、コンピュータサーバ、コンピュータラックにまで組み込んだ。今後、同社は消費電力の少ないAIマシンに仕上げる。

AIに見る半導体の重要性

AIは今ブームになっており、霞が関も大企業経営者もAIやIoTを口に出して言う。しかし、AIとはソフトウエアやアルゴリズムに留まるものではない。ソフトウエアだけでAIシステムを構成しようとすると、速度や消費電力などの性能の点で必ず行き詰まる。この壁を打破するものが半導体チップである。ところが、霞が関の役人や総合電機の経営者などは、AIの性能を上げるためには半導体が不可欠であることを知らないのである。だからいつまでたっても、日本に半導体を復活させようとしない。

半導体チップの製造は、まず設計から始まるが、複雑な半導体はVHDLやVerilogといった半導体特有の言語でシステムの論理設計をしなければならない。グーグルやアマゾンなどのエンジニアが半導体設計にしか使えない言語をわざわざ学ぶとは思えない。ところが、デザインハウスと呼ばれる半導体設計の専門会社がある。例えば製造専門のファウンドリTSMCは、設計専門のデザインハウスGlobal Unichip社を傘下に持っているため、半導体設計言語を知らなくても、どのようなチップが欲しいのかを伝えるだけで設計してもらえるのである。だから、半導体設計言語をOTTのようなインタネットサービス会社がわざわざ学ぶ必要はないのだ。

かつては、半導体チップが欲しければ工場を建設し製造プロセスを開発し、設計言語を学ばなければならなかったが、今はデザインハウスに頼めば設計し、フォトマスクとして提供してもらえる。それをTSMCなどのファウンドリに渡せば製造してもらえる。

誰でも半導体を持てるのは水平分業のおかげ

水平分業のエコシステムができているからこそ、誰でも半導体を開発できる時代になったのである。残念ながら日本の半導体は垂直統合型のメーカーにこだわり、設計してもらえるデザインハウスの存在をよく知らない。だから、半導体のことをよく知らなくても半導体を開発できることを知らない。技術を深めたいと思えば、ファウンドリ会社と設計専門のデザインハウスを作り、どのような客にも対応できるPDK(プロセス開発キット)や仕組みを作ればよい。ただし、製造専門のファウンドリ会社は投資が必要だが、製造原価に対する人件費比率が5~8%しかないため、人件費の高い国、すなわち日本に向いた産業であることを認識しておくことも重要だろう。

最後に繰り返すが、今の日本に必要なのは、ファブレスのシステムメーカーをサポートするためのデザインハウスと、製造専門のファウンドリ企業である。いずれにも世界のトップテンに日本企業は1社も入っていない。IDM(設計と製造を持つ垂直統合の半導体メーカー)が向いたメモリメーカー(東芝メモリ)はいるが、それ以外でIoTやAIなどのチップ開発には、デザインハウスとファウンドリがなくては日本の産業はグローバルで競争できない。

日本は半導体製造装置や材料、電子部品などは世界と戦える競争力を持っているが、半導体チップを作るためのエコシステムが抜けているため、産業全体の弱さが浮き出てしまっている。ここに世界レベルのデザインハウスとファウンドリがあれば、世界的な競争力を持つことができる。世界のEDAツール産業が揃っており、プリント基板のCADメーカーも国内にある。機械部品産業も大田区や東大阪地区に揃っている。デジタル化のためのエコシステムを完成させるためにも、デザインハウスとファウンドリが外せないだろう。

4大ITトレンドが始まる2019年

(2019年1月 5日 11:05)新年おめでとうございます。

図 2019年1月1日に初詣に行った成田山新勝寺

この2年間の半導体産業は、DRAMとNANDフラッシュメーカーだけが35~75%もの驚異的な二けた成長を果たし、IoTに欠かせないマイコンはわずか3~4%しか成長しなかった、といういびつなメモリバブルだった。それもメモリは生産量をほとんど増やさず、増やせず、単価だけが2.5倍も値上がりしていた。増産しなくても売り上げが勝手に増えていった、というDRAMメーカーは営業利益率が60%、70%というとんでもない数字を享受してきた。

NANDフラッシュは昨年はじめから値下がりし、生産量を上げられるようになってきた(すなわち歩留まりが上がってきた)ため、売り上げも増加した。DRAMは昨年後半からようやく値上がりが止まり、値下がり始めた。これによって半導体産業は、従来通り、5~6%成長という。普通の成長にようやく戻りつつある。一部のメディアやアナリストはこれを不況が来るような表現をしているが、決してそうではない。ただし、好不況の波は常にアンダーシュートとオーバーシュートが現れるが、メモリバブルが超オーバーシュートだったため、2019年は若干のアンダーシュートになるかもしれない。と言ってもマイナス成長ではない。半導体産業の通常が5~6%成長だからこそ、3~4%に低下するという程度である。

こうして市場調査会社の予想を見ると、平均4.4%程度の成長になる。Mentor GraphicsのCEOであるWally Rhines氏はそのように述べている(参考資料1)。今年はメモリがバブルから通常に戻るとして、IoTやAIがようやく立ち上がろうとしている状態であり、ゆっくりとした成長率は順当かもしれない。これまでは、メモリ単価の値上げ → パソコン・スマホも値上げ → デバイスの売り上げ伸びず、という負のサイクルに入り、パソコンやスマホのメモリ容量を増やすこともできなかった。

今年は、これらのデバイス単価が値下がりし、メモリ容量を増やしたかったデバイスがたくさんのメモリを使うようになるため、メモリビジネスがマイナス成長になることはありえない。コンピュータの最近のトレンドはCPUのクロック周波数を上げられなくなったため、マルチコアで速度を上げることだけではなく、メモリとの距離を短くしてCPUとのやり取りを素早くすることがコンピュータシステムを高速化する手段になってきている。このことからコンピュータの高速化とメモリの大容量化はつながる傾向にある。だからメモリ単価が安くなることで、不況が来るのではなく、コンピュータメーカーはメモリを増やせる喜びを享受できることになる。

加えて半導体産業は、これから社会やインフラがデジタル化、デジタルトランスフォーメーションへと進むにつれ、IoTやAIデバイスが大量に使われることになるから、長期的に成長することは間違いない。IoTもAIも始まったばかりの段階に過ぎないからだ。ITの4大メガトレンドであるIoTとAI、5G、セキュリティはこれから成長が始まる。

第5世代のワイヤレス通信である5Gも始まったばかりで、2020年をきっかけに普及すると同時に進化もしていく。5Gに対する3GPPの規格はこれから2020年代を通してどんどん進化していく。夢の通信ともいえるミリ波通信が本格的に始まるのは2020年代後半であり、そのためのテクノロジー(ビームフォーミングやビームトラッキングの制御IC、ミリ波送信パワーIC、ミリ波受信機など)は、これから量産を意識した開発がやっと始まる。ミリ波は28GHzから始まり、38GHz、60GHz、70GHz、90GHzへと進化するだろうが、直進性も高まるため、ビームフォーミングなどで直線性を解消しようとしても完全ではない。やはり小さな基地局ともいうべきスモールセルを大量に構築しなければならない。つまり量産しなければならないほどの大量のスモールセル向けの半導体が必要になってくることを意味する。

そして、セキュリティを守るハードウエア(半導体IC)の開発も進むことになる。これまでシステム全体にIDとパスワードによる認証というカギをかけてきたが、システムの中のサブシステム(コンテナ)にもカギをかけ、ICの中のセキュアにしたい回路ブロックにもカギをかける。さらに大事なデータを仮に盗まれたとしても、データを簡単に読めないように暗号をかけておき、その暗号解読キーを認証が必要な回路ブロック(メモリ)に隠しておく。もちろん、セキュアな部屋(コンテナ)とセキュアではない部屋を完全に分け、セキュアな壁を設けておくことも半導体IC技術で可能になる。

こういったセキュリティシステムを構築するカギもやはり半導体が担う。半導体チップは1枚のウェーハから作られるとはいえ、IC1個ずつ特性が違うといったバラツキがある。もちろんウェーハごとのバラツキもある。だから半導体チップの特性は統計的な処理が必要なのだ。この特性を逆手にとって、半導体IC1個ずつにID番号を割り付けるといったセキュリティのカギの作り方さえある。

以上述べてきたIoT、AI、5G、セキュリティの全てを制御するハードウエアこそが半導体である。しかもコンピュータと同様、ソフトウエアを半導体の中に作り込むことができる。だからこそ、半導体を持っていなければ「丸腰」となるため、中国が必至で開発しようとしているのである。にもかかわらず、能天気に見ているだけの日本は、いったい何なんだろうか。将来の成長エンジンを欲しいと思うなら半導体を持っていなきゃ無理だろう。日本が半導体の重要性に目覚めるのはいつになろうか。「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」(2010年4月、日刊工業新聞社刊:参考資料2)と叫んでもう9年過ぎたが、海外勢が半導体の重要性を熟知していることを考慮するとやはり焦りを感じる。

(2019/01/05)

参考資料

1. AI and ML Create Exciting but Challenging 2019 Outlook(2019/01/03)

半導体製造装置の展示会から遊離するセミコンジャパン

(2018年12月18日 22:56) 今年のセミコンジャパンは、大きく変貌した。何が変わったか。これまでは半導体製造装置・検査装置と関連材料の展示会だった。ここのところ、IoTを取り込み、半導体製造の世界から、半導体応用の世界まで取り込みながら、半導体製造装置や材料からIoT半導体チップ、IoTデバイス、IoTシステムへと連続的な広がりを見せるようになってきた。日本では半導体チップ製造から離れていく傾向が強かった。このためセミコンジャパンを日本で開催する明確な意味が失われつつあった。

図1 セミコンジャパン2018の光景、人影はまばら 撮影:津田建二

IDM(設計から製造まで一貫して担う半導体メーカー)にこだわり続けた日本の半導体産業の末路といってもよい。10年以上前から世界はファブレスとファウンドリに分化してビジネス的に身軽に素早く新市場に対応できる体制を身に着けてきたことを報じてきた。例えばクアルコムは、かつて持っていた携帯電話ビジネスを京セラに売却し、半導体のファブレスに徹してきた。ほかのメーカーもファブレスやファブライトに進むと同時に、ファブライトでもビジネスが成り立つアナログやパワー分野などに焦点を絞ってきた。その成功例がテキサスインスツルメンツであり、インフィニオンテクノロジーズである。

日本の半導体では、メモリの東芝はメモリ部門(現在東芝メモリ)が好調ながら、非メモリ部門はほとんど成長していない。ルネサスはつぶれそうになった。再び危なくなっている。富士通の半導体部門は解体状態にある。世界を見ずにこれでいいのだ、とこだわった結果がこの実態である。世界のシェアは10%未満になり、今は世界から日本頑張れと同情される始末にまで落ちぶれた。

そんな中、半導体製造装置産業はまだよかった。日本の半導体メーカーがダメだから韓国、台湾、米国など大きな市場のある所へ向かったからだ。東京エレクトロンや日立ハイテクノロジーズ、日立国際電気などは海外売上比率が過半数を優に超えており、テスターメーカーのアドバンテストとなると、売り上げの95%が海外である。

セミコンジャパンは製造装置が出展、半導体企業が来場者だった

強い半導体製造装置の展示会であるセミコンジャパンは本来、半導体メーカーのプロセスエンジニアや製造、調達関係者を来場者として、サプライヤである製造装置・材料業者が出展していた。東芝メモリ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ルネサスエレクトロニクス、ロームといった大手から中堅の新日本無線やエイブリック、トレックスなどのIDMという顧客が主な来場者だった。しかし、国内の半導体メーカーは依然と比べて成長せず、弱体化してきた。

IoTこそ、日本の半導体でも成功できそうな応用

そこで、半導体装置メーカー・材料メーカーは、ここ10年くらいダメな日本の半導体企業ではなく、韓国、台湾、米国の半導体メーカーに訴求する、といった活動を行ってきた。それでも日本半導体メーカーという来場者が年々減少しており、セミコンジャパンは、若いエンジニアを対象とするユニバーシティ、イノベーションビレッジなど、工夫を重ねてきた。ここ数年はIoTという応用を広げてきた。最初の年は半導体製造装置とIoTシステムが全くお門違いで離れていたが、徐々にIoTチップの展示やIoTシステムのデモなど製造装置とIoTとの間をつなぐ要素を加えてきた。IoTをテーマとして加えたのは、300mmや16nmなどの超微細化技術が不要で、日本の半導体メーカーにも成長できる市場を見せるためだった。

ところが、今回はいきなりAIやクルマなど、微細化も必要な分野も織り交ぜた成長分野を取り上げた。日本の半導体メーカーを顧客とする展示会からは大きく離れてしまった。SEMIジャパンによると、今回の来場者は前年比22%減の5万2865名と、昨年の6万7613名から1万3000名以上も減少した。セミナーの来場者は、6.4%減の1万884名にとどまったが、展示会そのものを考え直す必要があるだろう。

セミコンジャパンのあるべき姿とは

では、セミコンジャパンはどうあるべきか。半導体メーカーが今注目している分野は、クルマと工業用分野である。クルマと工業機器分野は半導体だけではなく、電子部品や機械部品、機構部品、電気部品などエレクトロニクスではなくメカトロニクスのサプライヤも昔から製品を納めてきた業界である。彼らを取材してみると、工業用途で成長する分野はなんと、半導体製造装置分野だという。つまり、製造装置産業のサプライヤとして半導体部品を位置付けてもよいのである。半導体メーカーと製造装置メーカーの立場は逆転する。

ただ、これまでの経緯から、半導体メーカーは半導体製造装置業界とうまくやれるのだろうか。日本の半導体メーカーは、製造装置メーカーに対して、工場に装置を納めてもすぐには代金を支払ってくれなかった。検収と称して、装置の性能や特性をチェックするうえでシリコンウェーハを流し稼働させて特性をチェックするため、半年以上後に支払ってきた。半年程度ならまだましな方で、1年かかることもあった。半導体装置メーカーにとって資金繰りがたいへんだった。この状況を「半導体メーカーが製造装置メーカーを見下しているからだ」と述べた装置業者もいた。

ところが、海外の半導体メーカーは違った。製造装置を工場に納入・設置すると、まず代金の7~8割を支払い、残りを検収後に支払ってきた。こうなると、製造装置メーカーはまず金払いの良い海外の半導体メーカーを優先してビジネスを行う。だからいまだに海外売上比率が圧倒的に高いのである。国内半導体メーカーにとっては、海外の半導体メーカーとは当然差ができ、出遅れは必須だった。

この「製造装置を国内の半導体メーカーに納めてもすぐに支払ってもらえない」という問題は、2000年頃から徐々に明らかになってきたものの、国内メディアは広告主であることを理由に採り上げなかった。日本の半導体メーカーにとっては不利になることを訴えた記事を旧Semiconductor International日本版で書き、大きな反響をいただいたが、メディアがこの問題を明らかにしたのはこれ1件だけだった。半導体メーカーにとってもキャッシュフローの概念がなく、財務が明確にならないというデメリットにも訴求したが、半導体メーカーは、聞く耳を持たず、この体質は全く変わらなかった。

半導体メーカーは現在の没落した状況を何とかしたいと思っているものの、これまでLook down(見下して)きた製造装置メーカーを顧客とするようになると、ビジネスを成功できるだろうか。さらにこの差別意識の問題は、エコシステムやパートナーシップ、といわれる仲間作りにも、これまでのような「見下す態度」では成功しないことは明らかだ。パートナー企業や社員を敬い、男女や国籍・人種・出身地などの差別を撤廃しなければエコシステムの構築はできない。

セミコンジャパンが、半導体製造装置業界を来場者として、製造装置に納める部材や電子・電気部品、機械・機構部品、材料、半導体デバイスを出展社とする工業機器向け展示会へ、変えるという試みをやってみればよいと思うのだが、いかがだろうか。もちろん、これは意識改革でもあるから時間がかかることは言うまでもないが。一種のPoC(概念の実証実験)とみることも必要であろう。

(2018/12/18)

日本の半導体を世界一に押し上げた西澤潤一氏

(2018年10月28日 20:56) 半導体研究の草分けであり、東北大学からpinダイオードや半導体レーザー、静電誘導トランジスタなどを開発してきた西澤潤一氏が10月21日に死去された。告別式が終わった後の27日に新聞各紙が報じた。西澤氏は東北大学長を務め、その後岩手県立大学長、首都大学東京学長も歴任されたが、筆者は西澤氏との年賀状交換を最近まで30年以上続けてきた。

現在シリコン半導体チップの主流であるMOSトランジスタの実用化研究で、東京大学の菅野卓雄名誉教授や産業技術総合研究所(旧電総研)の垂井康夫氏らと共に日本の半導体研究勃興期の第一人者だった。彼らのMOSトランジスタの研究があってこそ、今のシリコンCMOSが半導体の主役になった。

西澤氏はさらに、MOSトランジスタの欠点であった短チャンネル効果を逆手に利用し、真空管の出力段に使われた3極管と同じように電流-電圧特性が飽和しない出力特性を持つ、静電誘導トランジスタ(SIT)を提案した。このトランジスタでオーディオアンプを作ると真空管と同じような音質で音楽を聴けると言われた。残念ながらSITは非飽和特性ゆえに制御しにくいという欠点があったためにデジタル回路には使われなかったが、その発想は日本人離れしていた。

現在の基幹通信技術から家庭にまで敷設されるようになった光ファイバや半導体レーザーの提案も西澤氏が先んじた。当初は、メガネのレンズさえも光が十分透過せず、一部吸収されるために少しだが暗くなるのに、ガラスファイバが光を何キロメートルも通せるわけがない、と一蹴された逸話をよく聴かされた。当時は非常識だった技術レベルが時代と共に向上するのにつれ、光ファイバは通信業者や材料業者が開発を進め、光ファイバ用の半導体レーザーと受光ダイオードの研究開発を半導体メーカーが進めた。

教育者としてもエンジニアを世界一へ

西澤潤一氏の特筆すべき業績は、研究成果だけではなかった。教育者としても非常に優れていた。西澤研究室出身の半導体エンジニアは数多く、NECや日立製作所、東芝など半導体トップメーカーの研究開発・製品開発現場には必ず西澤研出身者がいた。最も有名な卒業生はフラッシュメモリを発明し、東芝に在籍していた舛岡富士雄東北大学名誉教授だろう。フラッシュメモリは東芝に数兆円以上の収益をもたらしたが、舛岡氏が特許を残していなければ、現在の東芝メモリはなかっただろう。日立製作所中央研究所にいてメモリ開発を手掛けており、東北大学に移ってから3次元ICを提案した小柳光正教授も西澤研究室出身者である。

西澤教授を支えた代表的な研究者の一人が大見忠弘教授(当時は助教授)である。2016年に先立たれた大見氏は、西澤教授のアイデアを実証研究し、さらに半導体企業の歩留まり(良品率)を上げるためにクリーンルームのあるべき姿を提示し、それを実現させた。インテルのマイクロプロセッサの製造歩留まりを上げるのにも貢献したと言われている。大見氏は、半導体プロセスで、どのようなプラズマ化学反応がどのような結果をもたらすか、理路整然と語り、半導体は試行錯誤する時代からプロセスをサイエンスする時代に移ることを述べられていた。大見氏は、東京工業大学で勤務された後、東北大学の西澤潤一教授の元へやってきた。現在、大見氏のご子息が東工大の准教授を務めておられる。

筆者は、西澤潤一氏、大見忠弘氏、舛岡富士雄氏、小柳光正氏らが米国の半導体学会であるIEDM(国際電子デバイス会議)で1980年代はよく同席させていただいた。日本の半導体を支えてきた人たちは、その場で本音を語り、筆者は半導体産業の本質を調べる裏付けに使わせてもらった。

半導体エンジニアの夏合宿

西澤氏の教育者としてのエンジニア形成手法は、毎年夏に山形県蔵王温泉で開催された3泊4日の半導体エンジニア合宿にもよく表れていた。一部屋に4名の参加者を割り当てるのであるが、同じ企業の人は決して同じ部屋に入れない。日本の半導体エンジニアたちが企業を超えて本音で語り合う場所にしようという意気込みが感じられた。朝から夕方まではセミナーだが、ひと風呂浴びて、夜もパネルディスカッションのようなナイトセッションが開かれ、さらに2次会も自主的に開かれた。ここでライバル企業のエンジニア同士でQ&Aセッションが開かれた。この場は本音が聞ける貴重な場なので、あまりお酒の飲めない筆者もビール1~2杯だけで2時間以上のディスカッションを聴くことができた。

また、昼間のセミナーでの発言は記録を取り、後で書籍として掲載された。もちろん夜の2次会セッションでは記録はないが、エンジニア同士が親しくなるネットワーキングは、全てのエンジニアの人的財産として記憶に残っている。残念ながら、このような合宿セミナーはもはや存在していない。合宿によるプロセス技術開発レベルの向上が、1980年代後半から90年にかけて日本の半導体を世界一のシェア50%まで押し上げた要因の一つであると思う。西澤先生は今の半導体産業をダメにした総合電機企業の経営者をどう見ておられたのだろうか、聞いてみたかった。合掌。

Xilinxの開発者会議で見るムーアの法則3.0

(2018年10月 4日 21:41)2年ぶりにシリコンバレーにやってきた。今回は、Xilinx(ザイリンクス)の招待で、Xilinx Developer Forum(図1)に出席、取材するためだ。今やシリコンバレーの中心地ともいえるサンノゼのフェアモントホテルで開催、2日間、その場所で会議を楽しんだ。これからのITのメガトレンドに沿ってAIやIoT、5G、デジタルトランスフォーメーション、セキュリティ、クルマなどの設計を見据えた、新しいコンセプトの半導体プラットフォームを提案した。

図1

Xilinx Developer Forumの始まる前

Xilinxは、プログラムによってハードウエアを自分の好きなデジタル回路に設計できるFPGAという半導体を発明した企業だ。ほぼ同時期にFPGAを開発したAltera(アルテラ)はIntel(インテル)に買収された。XilinxもAlteraも製造工場を持たないファブレスと呼ばれる半導体メーカーだ。

IntelはなぜAlteraを買収したのか。その前からAlteraは製造をIntelに依頼していたという歴史がある。IntelにとってもAlteraからの製造依頼を受けてファウンドリビジネスへと一時広げたが、Alteraを買収することでファウンドリビジネスには興味を失った。その代り、IntelもITのメガトレンドを追い求めはじめ、脱パソコン指向を強めている。パソコンが5年連続マイナス成長を進む中、パソコン用CPUに特化してきたIntelがプラス成長を続けてきたのは、ITのメガトレンドを追求してきたからだ。

ITのメガトレンドを追求するのはXilinxも同じ。IntelがCPUやGPUなどからFPGAを取り込む2.5Dのプラットフォームソリューションを提案しているに対して、XilinxはFPGAからCPUやGPUを取り込む方向で、行きつくところは似たものになった。XilinxがACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform)と呼ぶ新しい半導体プラットフォームもやはり2.5Dのソリューションである。このプラットフォームは、いわば2.5次元半導体集積回路というべきもので、実はXilinxは、ムーアの法則を突破するこの2.5D-ICには5年くらい前から開発してきた。このためこのACAPの実現はそう遠い話ではない。今年の末か来年初めには市場に出てくる。

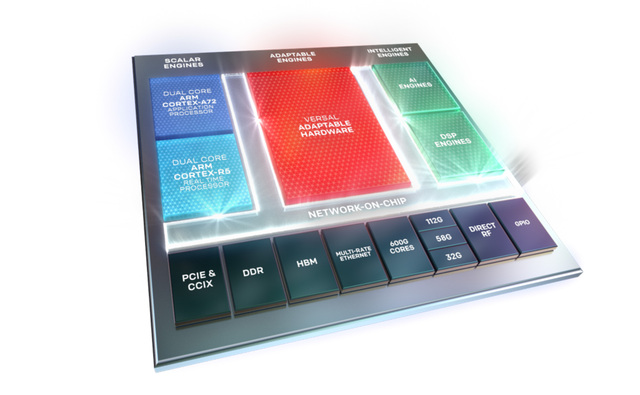

今回は、さらにAI専用チップや高精度のDSPチップ、さらにArmの最高級CPUコアであるCortex-A72などを集積したSoC、そしてXilinxがダイナミックに再構成可能な(リコンフィギュアラブル)回路を敷き詰めたVERSALチップ、さらに周辺回路や3次元メモリICであるHBM2、SerDes(シリアル→パラレル変換+パラレル→シリアル変換)などの各チップを交通整理するNoC(Network on Chip)というスイッチング配線技術で結ぶという、超高級半導体の詳細を発表した。

この最高級2.5D集積回路は、シリコンインターポーザ(各チップの接続パッドを多層配線で結ぶためだけのシリコン)を介して構成される。まさに設計・プロセス・実装が一体となったプラットフォーム半導体ソリューションである。例えばAIの推論を重視するチップを集積したい場合は、ディープラーニング用のチップを集積し、高精度なDSPを軽くする、しかもアルゴリズムをダイナミックに切り替えたいという応用には、VERSAL(図2)を用意する。さまざまな応用に使える、最高級ながら汎用のプラットフォームとする。VERSALは、多様性という意味のVersatileと、汎用という意味のUniversalを組み合わせた合成語である。

図2 Adaptable HardwareというべきVERSALチップを中核とする新プラットフォームACAP 出典:Xilinx

ムーアの法則が行き詰まり、もはや半導体ビジネスは終わった、と考える人は米国にはもういなくなっている。AIもIoTも5Gもセキュリティもクラウドも自動運転車や事故を起こさないクルマも全て半導体が制御して実現するからである。

しかしムーアの法則が行き詰っていることは事実である。ムーアの法則は、「市販のシリコンチップ上に集積されるトランジスタの数は毎年2倍のスピードで増えていく」、という定義だった。年率2倍が、18~24カ月に2倍というスピードに変わったが、これもムーアの法則と呼んできた。半導体集積回路は最小寸法10µmくらいから出発し、今やその1/1000以下の7nm、次は5nmへと微細化が進んできた。しかし、nm単位になると原子の大きさに近付いてくる。もともと半導体トランジスタは、何千・何万個の電子を制御するものだったが、その数が数十個から数個になってくると、1個1個のトランジスタの特性がばらつくことになり、もはや集積回路で制御できなくなってきている。だからムーアの法則は限界といわれる。

ところが、半導体ICを使う人たちにとって、さまざまな機能を半導体に集積し、性能を上げ消費電力を下げてきたICを求める姿勢は変わらない。さらに集積度を上げてくれという要求は全く変わっていない。だから、ムーアの法則を再定義する必要がある。最初のムーアの法則をムーアの法則1.0とするなら、More than MooreやMore Mooreと言われた時代をムーアの法則2.0となる。そして、かつて東芝の専務取締役で半導体開発の先頭に立っていた香山晋氏は、最近の状況をムーアの法則3.0という言葉で表現する。

ムーアの法則3.0を1パッケージ内に集積されるトランジスタの数は、数年に2倍で増加すると定義すれば、ムーアの法則3.0はこの先も続くことになる。

(2018/10/04)

エイブリックしてる?

(2018年9月 1日 23:36)ようやく日本でも親会社から独立した半導体メーカーが誕生した。これまでと違って自己責任で投資を行い、知恵を絞って働いただけ業績に跳ね返る。親会社との忖度も干渉もない。すべて完全自己責任だ。誕生した会社名はエイブリック株式会社。元の名前はセイコーインスツル社で、その昔はセイコー電子工業と名乗った。親会社が時計を中心とするセイコーグループの一員である。

2016年1月に、セイコーインスツルから半導体部門が切り離され、SIIセミコンダクタとして別会社となった。この時、日本政策投資銀行が40%出資し、セイコーインスツルが60%出資している。この場合はまだ連結対象となる子会社だった。ところが転機が訪れたのは2018年1月。セイコーインスツルは株式の半分を手放し政策銀行に渡し、出資比率を30%と下げ、政策銀行が70%を占めるようになった。この時点で、この半導体会社はセイコーという名称を放棄するため、社名を変更した。これがエイブリックである。

なぜこの会社を取材したか。エイブリックの○○です、という名刺を受け取った時の社員の顔色がどの社員も生き生きとしていたからだ。これまで昔のセイコー電子の時代から時々取材していたが、これほど社員が生き生きした顔を見せたことがなかった。何かあるな、どう変わったのだろうか?この疑問が彷彿と湧いてきた。

エイブリックの社長は、2016年1月にSIIセミコンダクタに入社した石合信正氏だ。彼は、大学卒業後、日本の企業を数年経験した後は、Bayer、GE、Invensys、Cabot、と外資系ハイテク企業をずっと歩んできた。2000年ごろからは経営陣に加わり社長業を学んできた。半導体のプロではないが、経営のプロである。社員を動かすコツを得ている。SIIセミコンダクタに入社して以来、1年半で800名の社員と話をしてきたという。社員の心をうまくつかんできたといえよう。

図 エイブリック代表取締役社長兼CEOの石合信正氏

セイコーグループの半導体事業は実は案外古い。1968年に時計用のアルミゲートCMOS ICの研究開発に着手、2インチのシリコンウェーハを使ったラインを構築した。アナログクォーツ用ICを1979年に出荷した後、アナログICを中心にセンサICやパワーマネジメントIC、バッテリマネジメントIC、小容量不揮発性メモリなどを世に出してきた。社員との話合いの結果、アナログICを中心に製品を開発していくことを決めたという。

これほど歴史のある半導体部門であったものの、決して大きく成長してこなかった。所詮はセイコーグループ内の半導体部門に過ぎず、時計を主力製品とするグループ内では半導体は主力製品ではなかったからだ。このため、大きな投資をしてこなかった。これでは半導体を大きく成長させられない。

石合氏は、社員のやる気を出させることのコツを得ている。セイコーグループから独立するのに際して会社名の変更では、外部の広告会社に依頼して30くらい名前の候補を提出し、3つに絞った後は、海外の営業拠点の社員も参加して社員全員の投票で決めた。エイブリックという名前は、できるという意味のABLEにICを加え、ABLICとした。

半導体企業の経営者として、石合氏は人材を大事にしたいという思いが強く、人事制度を変え、適材適所を進めていく。例えばエンジニアを続けたいと思う社員のキャリアパスとしてフェロー制度や、現場の技能者には現場マイスターなどの制度を作るとしている。石合社長は会社を成長させるための要素として、コンプライアンス、安全衛生環境などCSR、強い会社にするための合理的かつ実行能力を備えることを重視し、さらに社員が働き続けるための「楽しくする努力」も重要だとしている。

仕事を楽しくするための方策の一つとして、社歌を社員に作らせた。音楽好きの開発エンジニアが作詞・作曲し、メロディはロック調にした。石合氏はこのロック調を気にいっており、歌って踊れる社歌を誇りに感じている。歌詞は日本語だが、英語版も作成中だという。また、テレビ会議でもNECネッツエスアイの「SmoothSpace」を利用し、まるで一緒に会議しているような臨場感あふれるテレビ会議を利用している。楽しく仕事をする環境は社員を積極的にし、社員の方から「エイブリックしてる?」という標語を提案してきた。海外オフィスの方からも英語で「Doing ABLIC?」という標語も作った。

エイブリック社員の生き生きとした顔つきは、私にとってこれが初めてではない。10年以上前、ヒューレット-パッカード社の計測器部門アジレントに所属していた半導体部門がアバゴ(Avago)社(現在のブロードコム社)として独立した直後に偶然、アバゴを訪問したとき、課長レベルからマーケティングエンジニアに至るまで面会した社員全員の目がキラキラ輝いていた。モトローラ社から独立したフリースケール(現在はNXPに吸収)を訪問した時も同様だった。海外では親会社から独立した半導体企業には親会社の出資比率はずっとマイナーでせいぜい10~15%程度が多い。親会社から独立し、自分の責任で仕事ができる楽しさを見てきたが、日本でもそのような会社が出てきたことに驚くと同時に期待感を抱くようになった。

残念ながら東芝メモリは東芝がファンドグループに売り渡したものの、すぐに40%を買い戻し、第2の大株主としての影響力を持とうとしている。これでは常に親会社の顔色をうかがいながら投資を懇願したり方針を報告したりするという従来のやり方と変わりばえしない。エイブリックの社員には東芝からの転職組もおり、彼らも目が輝いている。

(2018/09/02)

注)エイブリックの社歌は以下のURLからアクセスできます;

https://www.ablic.com/jp/semicon/rs/

危ない、ルネサス

(2018年9月 1日 18:52) 今日(9月1日)は防災の日、今から95年前に関東大震災に見舞われた日だ。ルネサスエレクトロニクスが米国の中堅半導体IDT(Integrated Device Technology)を買収する方針を固め、最終交渉に入ったと日本経済新聞が報じた。日経は1面トップでこのことを伝えたものの、その内容は何も伝えていなかった。IDTとはいったい何者なのかさえ報じていない。

図 シリコンバレーにあるIDTを取材

ルネサスがI(アイ)のつく企業を買収したがっている、という話を聞きつけたのは2カ月ほど前。Iという頭文字でルネサスが買える規模の半導体企業だとIDTしかない。しかし、製品ポートフォリオを考えるとシナジーは生まない上に、全くピンボケな買収だから、それはありえないと思っていた。IDTは赤字に陥り、リストラを進めており、投資してくれる先を探していた企業だ。ルネサスは有望な企業と思っていたのだろうか。

IDTはかつて、サイプレス(Cypress)社と並び、高速SRAMの半導体工場をもつIDM(垂直統合型半導体メーカー)であった。ムーアの法則でマイクロプロセッサの集積度が上がるにつれ、キャッシュメモリやバッファメモリに使われていた高速SRAMはプロセッサチップに集積されてしまい、存在意義を失うと共に市場は小さくなっていった。このため、IDTやサイプレスはSRAM製品のポートフォリオを見直し、現在の製品に落ち着いていった。サイプレスのことは、様々な媒体やウェブで書いてきたため、今回は置いておくとして、IDTは製品をクロック/タイミング製品を主力商品とするようになった。

最近では、スマートフォンやアップルウォッチなどに見かけるようにワイヤレス充電用ICにも力を入れるようになった。この2本柱に力を入れてきた。このほかにも流量センサやガスセンサ、湿度センサなどのセンサ製品と、可変減衰器やアンプ、ミキサなどのRF系の部品をもそろえているが、タイミング製品とワイヤレス充電ICが同社の主力製品である。

財務的にはどうか。今年の4月末に迎えた2018年度第4四半期は、ようやく黒字になったものの、2018年度の売上高は前年度比15.7%増の8億4280万ドル(約927億円)、GAAP(米国会計基準)ベースの純損益は1210万ドル(13億3100万円)の赤字であった。この会社を6600億円でルネサスが買収するという訳だ。

ところで、IDTが得意とするタイミング製品とは何か。私たちの世界では時計をベースに日々活動している。6時に起き7時に朝食、7時半に家を出て、9時に会社に着く、といった具合に時刻をベースにして、さまざまな行動を行っているが、実はコンピュータ内部でも同じように時刻を定め人間の活動に相当するジョブをこなす。コンピュータにさせる仕事(ジョブ)を「プログラムに従って、1時に何番地の命令をとってきて、1時1分に1番のメモリに置きなさい、1時2分に何番地のデータを2番のメモリに入れなさい、1時5分に命令通りの演算を行いなさい」という風に演算器とメモリを使って仕事を規定する。タイミング製品は正確な時刻を提供する。

IDTが提供するタイミング製品は、非常に正確で、光ファイバを使って基幹通信システムやスーパーコンピュータ、メインフレーム、ハイエンドサーバーなど極めて高速性を要求するハイエンドコンピュータの時計の機能を担う。一般のパソコンやスマホ、組み込みシステムのようなごく一般的なシステムではそれほど高速性は必要としないため、水晶発振器とPLL(位相ロックループ)や分周器・逓倍器などで中程度の周波数のクロック製品で済む。

ルネサスの得意なマイコンには、IDTが持つ、超高速・超高周波のクロック製品は使わない。しかも高速・高周波の必要のない自動車のデジタル回路や産業機器などにマイコンを提供している。このため、シナジー効果はほとんどない。最近、力を入れ始めたワイヤレス充電分野はスマホやウェアラブルなデバイスを無線で充電するための電源である。ルネサスはスマホ分野を捨てた。送信機のパワーデバイスは村田製作所に売却し、LTEや5G向けのモデム技術は、ノキアとの合弁でルネサスモバイル社を設立し運営していたが、これも解散し捨てた。

IDTはハイエンドの通信機とサーバ市場を相手にしてきたが、ルネサスは自動車用マイコンと産業機器を相手にしてきた。いわば全く違う分野を歩んできた。一緒になると何が起きるのか、どんな市場が開けるのか、筆者のような乏しいアタマでは想像できない。

現在ルネサスの呉文精社長は、かつてルネサスの強いところをオセロ風ゲームに例え、四隅の陣地から得意な分野を置き、徐々に自分の石をそろえていき圧倒的な強さで碁盤を支配するというようなコメントを述べていた。囲碁とは違い半導体ビジネスでとんでもなく異なる分野には進出しないのが現在の生き方だ。かつてのNECや日立製作所、東芝などは自分の陣地を広げすぎ、製品をなんでも揃えている百貨店と称された。無駄なリソースが増え、相乗効果はなく、それぞれの部門が勝手に動き、利益は低下していった。少なくとも今の半導体関係者はこの失敗を知り尽くしている。全くお門違いのビジネスはやらない。

また今、世界の半導体メーカーは半導体同士の買収でポートフォリオを広げるのではなく、自分の分野を強めるために不足している分野や駒を買収して手に入れていた。それもほぼ終え、自分の分野を強めるために半導体企業ではなく、ソフトウエア企業を買収している。インテルがモバイルアイを買ったり、AIのナーバナ社とモビディウス社、サフロン社などのソフトウエア企業を買収したりしていたのはインテルがこれからAIを強化してチップ化を進めようとしているからだ。ルネサスがIDTを買収するのは、まったくシナジーを生まない企業であってもポートフォリオを増やすことが強い企業を作ると考えているとすれば、それはお門違いだろう。かつて弱体化した日本の半導体メーカーがたどった道だからである。その道をルネサスが再び歩み始めたのか。

半導体の素人が半導体企業の経営の中核に入ることのリスクがルネサスに表れてきたようだ。7月の人事でやはり半導体素人の人間を自動車部門のトップに据えた人事は、かつての銀行系の合併を思い起こす。銀行はかつて、旧大蔵省の護送船団方式で「仲良しクラブ」を作り上げるため、合併すると例え対等な条件であっても強い方が弱い方を追放してきた。高度成長時代はこれでもよかったかもしれないが、グローバル企業と競争する時代となっては、このような無駄な仲良しクラブは、競争力の低下を招き外資系金融企業の進出で痛い目に遭ってきた。

ルネサスはようやく立ち直り、これから成長路線へ舵を切り始めたと思っていた。世界の半導体企業はハードウエアとソフトウエアとITサービスの3本を強め、迅速な意思決定を進め、適切なタイミングで適切な投資を行い、世界をリードしてきた。この流れとは逆行するような不適切な買収や不適切なポートフォリオを独自に進めるなら、またルネサスがかつての銀行と電機企業の弱体化した歴史を繰り返すとすれば、極めて危ない。9月1日の防災の日が災いの日にならないことを祈る。

(2018/09/01)

半導体、メモリバブルに浮かれてはダメだ

(2018年8月16日 09:05)半導体産業は、2017年メモリが61%成長した。他の半導体が10%しか成長しなかった。メモリは半導体産業の25%程度を占める。このためメモリの売上額がその市場を大きく左右すると共に、メモリを生産しているメーカー(サムスンやSKハイニックス、マイクロン、東芝メモリ)だけが大きく伸びた。メモリの供給が不足し、単価が値上がりしたためだ。この結果、半導体産業全体で20%成長した。

この状況は2018年も続いているが、NANDフラッシュは生産歩留まりが上がり、今年春から単価も順調に値下がりしてきた。メモリは、毎年値下がりし、ビット数を増やし、用途を拡大してきた産業である。昨年はその逆に値上がりを続けてきたのである。従来通りビットを拡大しようとメモリユーザー(スマホやパソコンのメーカーなど)はやってきた。ところがメモリが供給不足で手に入らず、単価が値上がりした。このためスマホは値上げせざるを得なかった。

新製品のスマホはすべて値上がりした。その結果、スマホは全く伸びなくなった。特に中国では10%も低下した。パソコンは出荷台数が下げ止まり、これからはむしろわずかながらプラス成長へ向かうはずだった。しかし、メモリが値上がりしすぎでパソコンの伸びはフラットにならずマイナス成長になった。これでは魅力ある製品とならない。価格も販売を左右する重要な要素である。

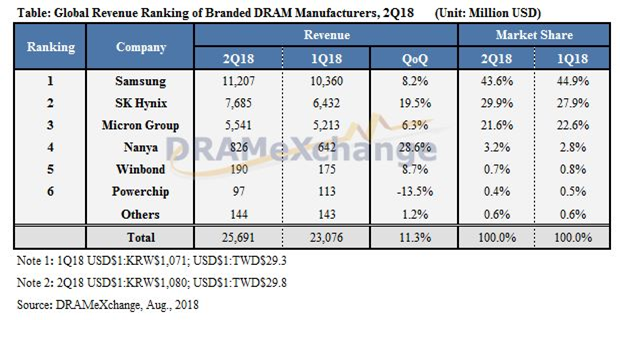

NANDフラッシュのプレイヤーは比較的多い。サムスン、ハイニックス、マイクロン、東芝メモリ、ウェスタンデジタル、インテルというメインプレイヤーに対して、DRAMはサムスンとハイニックス、マイクロンの3社で95%以上の市場シェアを取るビジネスとなっている。これではライバルを見ながら価格を調整できる。犬猿の仲であるサムスンとハイニックスでさえも設備投資状況と相手の単価を見るだけで、無理して生産量を増やすこともないと考えることができた。2017年から今までは、まったく無理せず生産量を増やさずに単価の値上がりだけで売り上げは平均75%も上がった。このため、営業利益率は3社とも直近の2018年第2四半期では60%を超すほどに上がっていた。

市場経済から見ると、寡占化であり、需給バランスが完全に崩壊している。直近では、トップのサムスンは売り上げを前四半期比8.2%伸ばしたが、ハイニックスは同20%も増えた。単価が3%しか上がらなかったため、生産数量を増やしたハイニックスのシェアが伸びた。この機にハイニックスは、ライバル、サムスンに追いつき追い越そうとしている。となると、サムスンも生産量を増やすことになる。実はサムスンは、本来昨年投資する予定だったDRAMの設備投資を今年に延期しており、その工場は来年稼働する予定だ。ハイニックスは、3430億円投資してソウル近郊にDRAM工場を新設すると発表している。この工場が立ち上がるのは2019年であるため、ハイニックスは第3四半期も生産量をもっとできる限り高めていく。

図 DRAMメーカーは3社に集中 出典:TrendForce、DRAMeXchange

新工場の設備投資で潤ったのが、東京エレクトロンやアプライドマテリアルズ、日立ハイテクノロジーズなどの半導体製造装置メーカー。昨年はNANDフラッシュ用のエッチング装置や堆積装置の売り上げが増え、製造装置メーカーは業績を伸ばした。NANDフラッシュは3次元化により、高集積化を進めるようになってきた。このため従来とは異なる製造装置が必要になったのである。DRAMの設備投資も半導体装置メーカーにとっては売り上げ増につながるため、製造装置メーカーは今年も潤いそうだ。

来年、DRAMラインが稼働し始めると、DRAM価格は歩留まり向上と共に値下がりしていく。だからと言ってDRAMメーカーは不況になるわけではない。むしろ、歩留まり向上→単価の値下がり→ビット拡大、スマホの値下がりあるいはスマホの性能向上につながり、スマホは再び成長路線に乗ることになる。スマホはようやくやってきたユビキタス時代の中核となるデバイスだからだ。もはや電話ではない。アプリと呼ばれるソフトウエアを入れ替えるだけで機能をいろいろ追加できるコンピューティングデバイスである。今後もスマホは、簡単なIoTセンサデバイスのハブとなり、またこれまで高価な、クレジットカード読み取り機など各種専用端末を置き換えることもできる。ARのアプリもある。VRのコアデバイスにもなる。スマホ時代はこれからも続く。

さらにAIはスマホに入るようになるだけではない。AIチップやプロセッサはDRAMとも密に相互作用していく。DRAMは、ニューラルネットワークのデータと重みの掛け算結果を常に記憶するとともに次のニューロンで読みだすために欠かせない記憶素子である。これまでのパソコンやスマホ以外の用途にもAIが入る限りDRAMはここでも使われるようになる。また、クルマでもダッシュボードの液晶化など、液晶のある所にビデオRAMが使われる。DRAMも用途はこれからも増える。

(2018/08/16)

ルネサス、大丈夫か

(2018年7月27日 23:54)ソニーが元ルネサスエレクトロニクスで自動車用半導体事業を先頭になってけん引していた大村隆司氏を9月1日から執行役員として迎え入れた。ソニーは7月26日のニュースリリースで9月1日付け役員人事として発表した。

図1 ルネサス時代の大村隆司氏

大村氏は今年3月29日付け執行役員人事で執行役員常務兼オートモーティブソリューション事業本部長から単なるフェローに役員を退任させられていた。大村氏に代わって自動車部門のトップに就いたのは、山本信吾氏で、2016年から日産自動車、2008年からカルソニックカンセイ、2007年8月からGEキャピタル、2007年1月からGEフリートサービス、1991年からクラウンシーリング入社という経歴を持つ。この経歴から、現ルネサス社長の呉氏が山本氏を連れてきて、自動車事業のトップに置いたことは容易に想像できる。呉氏の経歴も、日本興業銀行を出発点として、GEキャピタル、GEフリート、カルソニックカンセイ、日本電産と歩んできたからだ。

ソニーが裏面照射型CMOSセンサを発明・商用化したことは素晴らしいが、例えばこれまでの量産体制では、経営陣の投資判断の遅れが気になる。出荷先のAppleがソニーへ設備投資を促して初めて投資したが、このような経営姿勢では、クルマ向けのCMOSセンサでの成功はおぼつかない。クルマ市場では量産投資を促してくれる企業はいないからこそ、ソニー経営陣の半導体に対して積極的に投資しなければならないのに、それが今の経営陣でできるかどうか、これまでの姿勢を見ていると疑問は残る。

クルマ向けでソニーが正しい経営判断をするためにも大村氏の知恵を受け入れられるかどうか、ソニーの経営陣の姿勢が問われることになる。ソニーが受け入れた大村氏を生かすも殺すもソニー次第。しかし、生かしきれない場合はソニーの半導体に未来はなくなる。大村氏の意見がすべて正しいとは言い切れないが、少なくとも耳を傾けるという姿勢がなければならない。クルマ市場に今後どう向き合うのか、ソニー経営陣はしっかりしたビジョンを持ち、社員全員で共有するよう期待したい。

(2018/07/27)