半導体業界の最近のブログ記事

デジタル化の謎が解けた

(2019年9月14日 17:04)長年、「デジタル化」という言葉に違和感を覚えてきたが、IoTとデジタルトランスフォーメーションの登場で、ようやくその意味が解けた。長い間の違和感とは、アナログICが成長し続けていることであり、これからも成長し続けることにある。デジタルと言われるこの時代になぜ、アナログICが売れ続けるのか。IoTやデジタルトランスフォーメーションにとって、アナログICは欠かせないデバイスだからである(参考資料1)。

では、なぜデジタル化にアナログICが欠かせないのか。この疑問に対して、言葉の使い方の違いに気がついたのだ。いわゆるデジタル化やデジタルトランスフォーメーションとは、デジタルICやアナログICなどの半導体チップを駆使して、社会の問題を解決することである。経済産業省のホームページ(参考資料2)に長々とデジタルトランスフォーメーションの定義が掲載されている。それによると、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジ タル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とある。これはもっと平易にいうと、「半導体とエレクトロニクス技術を用いて社会を変革し競争力を持つこと」になる。

すなわち、デジタル化やデジタルトランスフォーメーションに必要なテクノロジーが半導体・エレクトロニクス技術であり、半導体・エレクトロニクス技術をデジタル化と言い換えているだけにすぎないのである。

半導体は古臭いか?

半導体やエレクトロニクスという言葉は古いという印象を持つらしい。現実に、大学に学ぶ理系の学生には、電子工学ではなく、機械工学が人気あるという。機械工学はロボットの研究ができるのに対して、電子工学は日本の半導体産業に象徴されるように古く臭いイメージを持つからだそうだ。電子工学や半導体はこれからのデジタルトランスフォーメーションのキモになるテクノロジーだ。ロボットは目に見えるが、電子工学や半導体は見えないことも、学生の専攻選択に影響を及ぼすようだ。実はロボットでさえ、中身はエレクトロニクスやアナログ半導体が多数使われている。

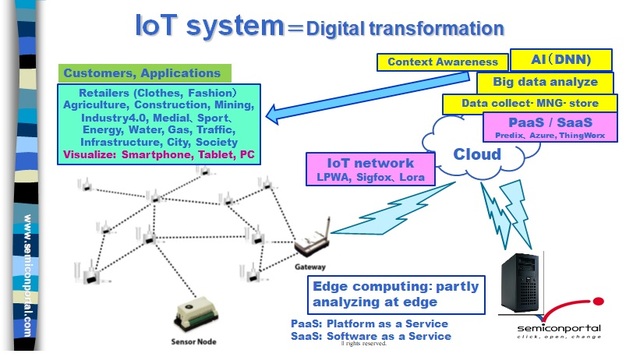

デジタルトランスフォーメーションの中核となるIoTシステムは、図1のように、IoTセンサがあり、そのデータをクラウドに送り、クラウド上で分析し、ユーザーの下に「情報」として届けるという仕組みだ。ハードウエアとして、データを拾って送るIoTセンサ、クラウドに上げるためのネットワークに飛ばすトランシーバ、クラウドを実現するデータセンターの巨大なコンピュータシステム、分析した「情報」をユーザーの下に届けるためのトランシーバなど半導体チップはかなり多い。この間、ゲートウェイを通せばゲートウェイを作るためのエレクトロニクス・半導体も必要になる。

図1 IoTシステム IoT端末からのデータを、通信ネットワークを通してクラウドへ上げ、収集・管理・保存・分析しユーザーの端末へ下ろし可視化する IoT端末はアナログ半導体の塊となる

IoTシステムは、ハードウエアから、ソフトウエア、データ分析とそれに必要なAI技術、データを上げたり下ろしたりするための無線通信技術(今後は5G)、これらをまとめるオーガナイザ、などからなる総合技術である。1社で全て賄えるシステムではない。さまざまな企業が参加するエコシステムが必要となる。

吸い上げるデータが工場内の機械の振動や温度、湿度、流量などであれば、インダストリ4.0につながるし、空気中のダストや気温、湿度、照度などを検出し街を快適に過ごせるようにすればスマートシティやスマートビルにもなる。水田の水位や水質、温度などを明確にわかり稲の発育状態を予測できるようになればスマート農業、牛の首にカウベルを着けて健康状況や発情を管理できれば効率の良いスマート酪農になる。働く人の首から下げる名札に赤外線センサや加速度センサなどを取り付けて分析すれば、人の動きがわかりオフィスの生産性を上げるための指針が得られる。これら全て、エレクトロニクス・半導体のハードウエアと、データを収集・管理・保存・分析・可視化するソフトウエアなどを駆使している。

このような仕組みだから、もはやハードウエアしか知らない、ソフトウエアしか知らない、ITしか知らない、ではすまされない。つまり世の中が見えなくなる。この中のデータ分析にはAI(ディープラーニングや機械学習)が欠かせないが、コンピュータサイエンスも未来志向のテクノロジーや考え方に必要である。そしてテクノロジーのコアとなるのが、日本の総合電機企業が捨てた半導体チップである。

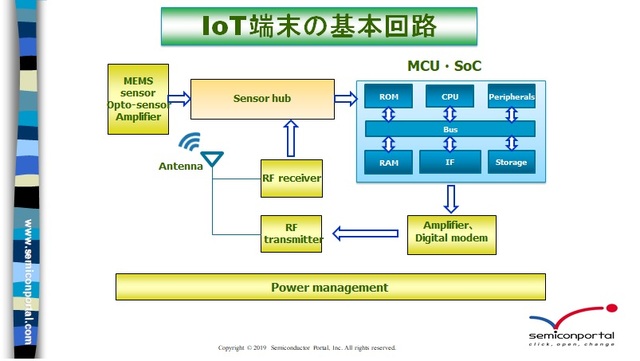

IoTにはアナログ半導体がびっしり

特にIoTセンサ端末は、アナログ半導体の塊である。センサ、そのインターフェース、センサハブ、アンプ、デジタルモデム、送受信回路、パワーマネージメントIC、デジタル部分はMCU(マイコン)だけ、と言っても差し支えない(図2)。

図2 IoTセンサ端末はアナログ半導体が圧倒的に多い

IoTセンサからのデータを無線通信で基地局へ飛ばし、さらにクラウドへ届ける。基地局では、華為、エリクソン、ノキアなど通信機器メーカーが独自に開発した半導体チップが活躍する。コンピュータやストレージの塊があるクラウドではCPUやメモリ、ストレージのデジタル半導体だけではなく、やはりアナログ半導体が活躍する。特に電源となるアナログのパワーマネージメントICがなくてはコンピュータもIoT端末も動かない。

日本の低迷感は、こういったハードウエアとソフトウエアの総合技術の弱さ、半導体を軽視してきた罰、革新的なアーキテクチャの乏しさ、などの要因がある。本質を見極められなかった総合電機の経営陣や、強かった製造業をないがしろにしてきた政府など、反省すべき点は多い。

(2019/09/14)

参考資料

1. 「デジタルトランスフォーメーション~推進役はアナログ半導体」、Tower Jazz TGS 2019

ウェーハ規模のAIチップが大化けする可能性

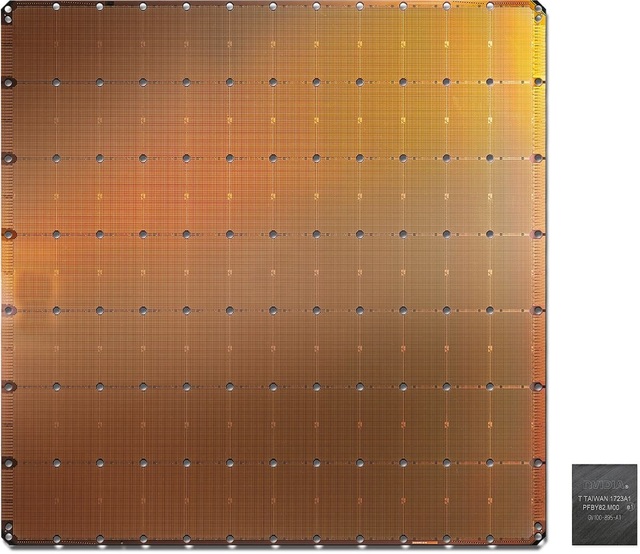

(2019年8月30日 00:09) かつて、1980年はじめのころ、WSI(Wafer Scale Integration)と呼ばれるウェーハ規模の半導体があった。ロジックやメモリを集積したウェーハ規模のチップだった。しかし、うまくいかなかった。30数年後に米国のベンチャーCerebras社が開発したウェーハ規模のAIチップ(図1)は成功するだろうか。今度は成功するような気がする。なぜか。理由はニューラルネットワーク専用の回路だからだ。

図1 Cerebras社が設計、TSMCが製造したディープラーニング用のウェーハ規模のICチップ 21.5cm×21.5cmという巨大なチップである 出典:Cerebras社ホームページから

なぜニューラルネットならうまくいくのか。これまでの半導体チップの作り方とは大きく異なるからだ。

シリコンウェーハ全体に一つの集積回路(IC)を作ると、眼に見えない数十nm(ナノメートル)のパーティクル(粒子)がICのどこかに付着する確率が高くなる。例えば、小さな微粒子が10個付くと仮定する。チップサイズが小さく、1枚のウェーハに100個のチップが配置されているとして、最大でも10個のICが不良品になるだけで残りの90個は良品である。しかし、ウェーハ全体で1個の巨大なICだと10個も微粒子が付着してしまうともはや不良品となる。つまり、1枚のウェーハに100個の小さなICがあるなら歩留まりが90%なのに、1個の巨大なICなら歩留まりはゼロ%となる。だからこそ、ICチップは大きくできなかった。

半導体産業ではこのことは常識である。ステッパの露光サイズにも大きくしないようにサイズに上限がある。レンズの収差や歪によって、露光領域の中央と周辺で光の強度が一様ではなくなるからだ。ステッパは、小さな四角い露光領域をステップバイステップで露光していく。微粒子の存在の点からも、この上限は合理的だ。

どのようにクリーンルームを清浄にしても、微粒子は人間が存在するだけで呼吸している限り人間から出てくる。微量の汗や息から微量の体液が出てくる。これがパーティクルとなる。しかも人間がいなくても、ウェーハを搬送したり機械が動いたりすると、微量の摩擦が生じパーティクルが発生する。ほとんど目には見えないが、塵も積もれば山となる、ということわざにある通り、微粒子が溜まってしまえば、埃やゴミとして見えるようになる。

1980年代前半の4~5インチ時代でさえ、ウェーハ規模のICチップは無理なのに、今やウェーハの直径は300mm(12インチ)もある。パーティクルが付着しないことはありえない。だからこそ、パーティクルがウェーハに付着するという前提でウェーハ規模のICチップを作ることは、見えないパーティクルが付着して不良品を発生することになる。

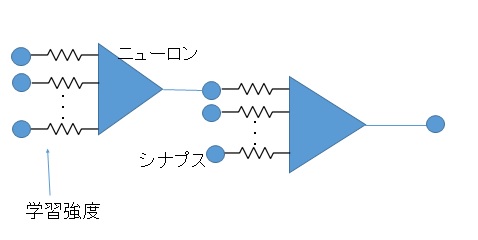

ところが、人間の脳細胞(ニューロン)をモデルとするニューラルネットワークでは、実はウェーハ規模のICでも不良品の定義があいまいになる可能性が高い。1個のニューロンは、パーセプトロンと呼ばれる多入力・1出力のモデルで説明される。これは、図2にあるように、入力の様子をアナログ回路で記述しているが、これはデジタル回路でも表現できる。デジタル回路なら、データAiと重みBiを掛け算して次々と足していく積和演算(MAC: Multiply Accumulate)として表すことができる。

図2 1ニューロンは多入力・1出力のパーセプトロンモデルで表現されている 作図は筆者

ΣAi×Biという数式でMACを表現でき、その出力値があるしきい値を超えると1、越えなければ0とする。その時のニューロンという演算器は、階段状のステップ関数になるがこれをシグモイド関数で近似することが多い。つまりニューロン1個の出力は0か1しかない。1だと、重みを掛けて表現し、足し合わせる。Cerebras社のホワイトペーパー(参考資料1)によると、MAC演算の半数以上(50~98%)が0をかける演算になるため、0をかけるという演算は省略することで計算スピードを上げたという。もちろんこの分、消費電力も減る。

AIのニューラルネットワークモデルでは、多数のニューロンを並列に演算した後、次のニューロンに入り、さらにその次へと進む。最終的な出力が当初、覚えさせようとした(学習)パターン(猫を認識する学習の例だとして)が不正解で、猫ではないという結果なら、重みを変えることになる。この場合は逆伝搬 (バックプロパゲーション)と呼ばれる手法で、出力段から次々と入力側へ戻っていき、重みを変えていく。これがいわゆる学習となる。

このニューラルネットワークのモデルでは、あいまいな要素がかなり入る。ニューロン1個の出力が違ってもニューロンのネットワーク全体にまで大きな影響を及ぼさないからだ。もし、ニューロン1個が切れていても正しい結果を導く可能性は大いにある。つまりここに不良のニューロンがあったとしても、迂回してネットワークにつなげることができるからだ。結果オーライということになる。しかもニューラルネットワークではニューロンの数は多ければ多いほど学習した結果が正解となる確率は増えていく。

このことは、ウェーハ規模のICのように巨大なニューラルネットワークチップを動作させこの中に相当するニューロンが1個不良品だとしても、あるいは1を0と出力したとしても逆伝搬で学習すれば別の結果を生み出す可能性につながる。こうなると、もはやウェーハ内のチップの大きさには制限がないかもしれない。

ただし、実際に製造するためには、ステッパの露光面積で制限される可能性はある。おそらく、このためにCerebrasは、1枚のチップを84個のブロックに分け、その1ブロック内に約4670個のAIコアを集積した。全部で40万コアを集積している。84個の1ブロックは露光サイズ以下に納められているようだ。

総じて、ニューラルネットワークをモデルとするならウェーハ規模のチップは歩留まりを考える必要はなさそうだ。ちなみに人間の脳(神経細胞ネットワーク)は、酒を飲むとブツブツと切れるらしい。それでも翌日、仕事に励み、アタマを使って考えるという作業を行っていれば再びつながっていくようだ。あるテレビ番組に登場した90歳の方は毎日、語学を学んだりいろいろな趣味をもったりするせいか、脳細胞が増えていると報じていた。

ニューラルネットワークのモデルでどのように再配線するのか、小生のアタマでは見当もつかないが、Cerebras社のチップにはソフトウエアで再配線できるようだ。ニューロチップは、人類の頭脳に近づいているかもしれない。

ただし、歩留まり以外の問題として、どのようにしてパッケージするのか、さらに実装するのか、熱膨張係数の違いによる割れやひび、クラックに対してどう対策を打つか、ハンダバンプかボールか、緩衝材をどうするかなど、解決すべき問題は山積している。冷却には、スーパーコンピュータ並みの水冷が必要になる可能性がある。

参考資料

(2019/08/30)

経産省は産業界の支援者ではないのか

(2019年8月11日 07:43) 今回の日韓の貿易摩擦をみていて、経済産業省とはいったい何をする部署なのか、疑問に感じた。やっていることが日本の産業界を圧迫することだからである。強くするためのプレッシャーなら許せるが、全くそうではないからだ。

元通産官僚は、貿易管理の手順を厳しくするだけの問題なのだから、そもそも騒ぐことではないという傍観者的な観測を出しているが、残念ながら実質的にはそうではない。少し整理してみよう。

徴用工問題と無縁のはずがない

日韓関係は、政治的に対立が続いていきた。最近では、戦時中の徴用工問題で一企業に賠償させよという最高裁の判決があった。これに対して日本政府は、戦後処理は終わったという立場で一貫している。これは間違っていない。戦争という国家対国家の争いでは、国民同様、一企業でさえ戦争の犠牲者であり、国家に背けば国内では犯罪者に仕立て上げられる。このため、企業といえども、国家に逆らわずに行動してきた。韓国は国家対国家の話し合いの中で日本と和解したはずである。だからこそ、政治家同士で政治決着すべき問題であった。今回はそれを日本の内閣が通商問題にすり替えたのである。

一方の韓国の現政権は、前政権時代に国家対国家の交渉の末、決着した慰安婦問題を一方的に破棄した。これこそ、国家の信用にかかわる重要事項であり、日本は国際調停にかけるべき問題だった。国家対国家で決まったことを一方的に反故にすることは戦争状態しかありえない。平和な時代には許されることではない。日本政府はこのことを交渉なり話し合いなりして説得すべきである。数10回も話し合いを首脳同士で繰り返したのにもかかわらず説得できなかったのなら、国際調停裁判にかけるべきだった。国家対国家で決めたことが一方的に破棄されたからだ。日韓関係を見る限り、現政権はここまでやってこなかった。

EUが作られ欧州がもう戦争を止めようと誓った陰には、第2次大戦で侵略したドイツのコール首相が何度も、侵略されたフランスのミッテラン大統領に会いに行き、欧州統一の話し合いを繰り返し説得した、という実績があった。だからこそ今はドイツが侵略するとは他の欧州の国々は思わなくなり、信頼を勝ち取った。EUは、ドイツの地道な努力があったからこそ成立できた。安倍政権が韓国に対してここまで努力をしているとは思えない。

加えて、慰安婦問題は「でっち上げ」の要素がある。10数年ほど前に民放テレビのニュース番組で、慰安婦と称する団体が日本にやってきてインタビューした場面で一人の元慰安婦だったという女性は次のように、なまりのある日本語で語っていた。「私は、日本に行くと良い仕事があるよ、と言われて日本にやってきたのに、あんなことをさせられた」と。この言葉を聞いて私は考えを改めた。従軍慰安婦とは、武器を突きつけられて強制的に日本に連れてこられた人たち、とそれまでは思っていた。ところが実際には、彼女は自分の意思で日本にやってきたのである。手配師にだまされたかもしれないが、自分で日本に行けば稼げる、と思ったから来たのである。誰がだましたかは不明だが(想像はつくが確証はない)、それを日本政府に賠償要求することは正しくない。ましてや、慰安婦像を設置することは事実を曲げることに他ならない。事実は、「慰安婦」は強制されて日本に来たのではなく、自分の意思で日本に来た女性だ、ということ。

日本のメーカーが機会損失を被る

そして、経済産業省は、7月1日に大韓民国に対して二つの規制を発表した。簡単に言えば、韓国を「ホワイト国」から外すことと、3種類の化学薬品を韓国に輸出する場合の検査を厳密に行い最大90日かかる可能性があること、である。

3種類の化学薬品の内、EUV(X線に近い波長の微細加工技術)レジストとフッ化水素(フッ酸)は半導体製造で使うが、もう一つのフッ化ポリイミドは有機ELディスプレイの製造で使う。フッ化水素はどのような半導体の製造プロセスでも使う。シリコンプロセスの途中で二酸化シリコンをエッチングで削るという作業が入るからだ。この材料なしで半導体を作ることはできない。だからこそ、半導体メーカーは材料を2社~3社から購買してグローバルを含め確保する。

フッ化水素(HF)の工場は韓国国内にもあり、半導体グレードに精製している。元々の原料の蛍石(CaF2)は日本も韓国も中国から輸入して、還元してフッ化水素を製造する。韓国で精製しても日本製並みの品質が得られないのであれば、日本のフッ化水素を使わずに日本メーカーにライセンスとロイヤルティを支払う仕組みを作ればよい。経済はグローバルに動き、グローバルなサプライチェーンが出来上がっているからだ。日本も政治家はトランプ大統領と同様、そのことを知らない。

またEUVレジストは、デザインルール7nm以下の製造工程で使われ始め、それ以下の超微細なプロセスでは必須の材料だ。しかしEUVリソグラフィで半導体を製造できるメーカーは、台湾のTSMCと韓国のサムスンしかいない。しかもEUVリソグラフィ技術はこれから本格的に使われる超微細加工技術である。EUVレジストを製造しているのは日本メーカーが多く、一部、米国のデュポンも作っている。日本のレジストメーカーはTSMCとサムスンに出荷できたが、これがTSMCだけになる。

サムスンはメモリ最大手のメーカーであり、メモリ製品は半導体売上額の9割以上を占める。メモリにはEUVリソグラフィは使わないため、EUVレジストは残りのファウンドリビジネスで使われる。サムスンはEUVレジストを必要とするファウンドリビジネスに力を入れ始めたばかりだ。それもメモリビジネスは浮き沈みが激しいため、比較的安定なファウンドリビジネスを強化しようと昨年、事業部から事業本部に格上げしたばかりだ。その矢先にEUVレジストが入手できなくなると、サムスンの精神的な打撃は大きい。

こうなるとサムスンの選択肢はメモリをさらに強化しながら、ファウンドリの遅れを覚悟するしかない。その間、デュポンに増産を依頼することになる。一方、日本のレジストメーカーはサムスンへ実質的に出荷できなくなるため、機会損失を被ることになる。当面はメモリを強化するためサムスンの売上額が急に落ちることはないが、日本のレジストメーカーは直に影響を被ることになる。

また日本の半導体材料を手掛ける化学メーカーよりも、日本に韓国からの観光客が来なくなるなど別の要因で不利になる恐れが大きい。日本の政治家は政治問題を通商問題にすり替えず、政治決着を図るよう努力してほしい。

(2019/08/11)

アップル、インテルのモデム部門買収の裏にあるもの

(2019年7月27日 11:12) アップルがインテルのモデム部門を買収することで、両社が合意した。インテルのモデム部門は約2200人が知的財産(特許含む)や設備、リース物件などと共にアップルに移ることになる。この買収金額は10億米ドル。移転終了は2019年第4四半期の見込みだが、各国当局の認可次第になる。

図1 独インフィニオンテクノロジーズ社の敷地内にあるインテルのモデム開発部門

インテルは、アップルとクアルコムが合意した時点で5Gモデム開発を断念したことをすでに表明していた。それまでアップルは通信モデムチップ最大手のクアルコムとはIP使用料金が高すぎることで、争っていた。しかしアップルはクアルコムの5Gモデム技術力を再認識したことで和解の道を選んだ。

アップルはiPhone開発を決めて以来ずっと、自主開発の道をたどってきた。スマートフォンの心臓部となるアプリケーションプロセッサの開発ではP.A.SEMIという旧DECのAlphaプロセッサチームを買収し、失敗したことがあったが、できるだけ自主開発路線を取ってきた。今回、アップルがインテルの一部門を買収した、スマホの通信機能(デジタル複変調)を受け持つモデム部門も、自主開発の一環だ。となると、今後、クアルコムとの論争が再燃するリスクは相当高まることになる。アップルとしてはクアルコム依存から離れたいからだ。

自主開発といっても、そう簡単ではない。技術力は人、すなわちエンジニアに強く依存するからだ。それも昔と違い、一人の専門エンジニアではない。チームとしてのエンジニア集団が必要になってくる。アップルはこのことを強く認識したのは、英ダイアローグセミコンダクタのパワーマネージメントIC(電源IC)部門と、携帯向けのグラフィックスIC(GPU)を開発してきた英イマジネーションテクノロジーズからの取引を中止し、自主開発すると表明した時だ。

スマホでは3.7Vのリチウムイオン電池1本から、1.2V、3.3V、5V、7Vなどたくさんの安定化電源電圧を発生しなければならない。大体10種類近い電圧の数と言われている。しかも電圧は負荷が重くなっても下がってはいけない。どのような動作時でも常に一定に保つ必要がある。たかが電源ICと言われることがあるが、実はそう簡単に電源ICを設計できるものではない。案の定、アップルは電源IC開発のためのエンジニアを確保できなかったために、結局電源IC部門をそっくり買収することにした。

実はGPU(グラフィックスプロセッサ)の開発でも同様だった。お絵描きするためのグラフィックチップは、性能を追求すればNvidiaのGPUのように200Wとか携帯機器では使えないレベルのとんでもない大きな消費電力を発生する。スマホの電池が1日以上もつ程度の消費電力に落とし、さらに性能もある程度は確保しなければならない。デッサンと色塗り(レンダリング)の機能を一つのシリコン半導体に詰め込む技術は、そう簡単に一朝一夕でできるものではない。

イマジネーションは、昔はArmと協力しながら携帯機器に使えるほど低い消費電力を実現できるGPUを開発してきた。Armが消費電力の低いCPUで、イマジネーションが消費電力の低いGPUを担当した。共に半導体チップ全体の内の一部の回路であるIP(知的財産)コアを開発、それを半導体メーカーやファブレスICメーカーなどにライセンス提供している。

ArmのCPUコアはアップルにも提供されており、アップルは基本コアにイントリジティ社の技術を加え改良したCPUコアをAシリーズのアプリケーションプロセッサに使ってきた。アップルはこれまでに培った技術で行けると思ったのだろう。

しかし、GPUの自主開発はそう簡単ではなかった。イマジネーションはGPUコアの開発から始まりMIPS CPUや映像をきれいに見せるためのビデオ処理回路も開発してきた。しかし、GPUはコアコンピタンスの部門である。アップルは自主開発すると言っても結局、簡単ではなく、イマジネーションとの話し合いを経てイマジネーションからエンジニアを連れて行った。

「企業は人なり」。昔から言われている言葉だが、日本企業はこのことを忘れていないだろうか。リストラと称して、社員全員に早期退職を呼びかけて退職金を上乗せし首を切っている。このやり方では、優秀で本当は残ってほしい人まで去っていく。どのような企業にも、働かずに文句を言い、足を引っ張る社員はいるが、早期退職ではそのような社員が残り、しかも法的に訴えたり労働組合が強ければ組合を利用して首切りを訴えたりする。こうして企業の競争力は失われていく。

短期間に技術力を持とうとすると、結局優秀なエンジニアを採用するしかない。これは企業買収につながる。2018年度売り上げが2656億米ドル(28兆6848億円)というアップル社が企業買収すると言っても、ルネサスの暴挙と違って会社の屋台骨を揺るがすような金額ではない。インテルのモデム部門の買収金額は、売り上げの0.4%にもいかないわずかな金額である。アップルはこの買収で、クアルコムへの支払いを再び拒否する動きに出る可能性は高まってきた。モデム開発期間次第で、クアルコムへの支払いをチャラにできるからだ。しかも5Gのモデムは一つに固定されている訳ではなく、2020年代に渡る10年間でどんどん進化していく。今のモデムでは目標であるダウンリンク20Gbps・アップリンク10Gbpsには全く達していない。目標値をクリヤして真の5Gに達するためにはまだかなりの時間がかかりそうだ。5Gのモデム開発は2020年代ずっと必要不可欠である。

(2019/07/27)

ルネサスの社長交代劇だが、また金融系の人

(2019年6月25日 23:30) ルネサスの呉文精CEO兼代表取締役社長が辞任、CFOの柴田英利氏がCEOに就任するというニュースが流れた。このことを業界の人たちに聞いてみると、「また金融系か、先が思いやられるな」という声が相次いだ。「今回の人事はINCJ(株主は政府系ファンドの株式会社産業革新投資機構)や経済産業省の責任も大きいではないか」という声も聞かれる。

半導体産業をけん引するのはIT産業である。ITの4大トレンドでは、AIとIoT、5G、自律性の4つとそれを包括するようにセキュリティがカギとなっている。5年前のトレンドである、ビッグデータ、クラウド、モバイル、ソーシャルは今やITのインフラになった。わずか5年前でこのスピードだ。AIやIoTでさえ、ITのインフラになる時期は間もなくだ。

こういったITのメガトレンドを読めない人間がテクノロジー企業のトップに来ると、その企業は極めて危ない道のりを行くことになる。企業がどのような方向で成長できるかがわからないからだ。まるで羅針盤のない船で航海に出るようなものだ。

INCJが母体

柴田英利氏はINCJの母体となった産業革新機構から来ている。今回の呉文精氏の辞任にしても、なぜ引き止められなかったのか。全く相乗効果のないIDTの買収を強行した責任を全うして欲しかった。しかも社員のモチベーションを下げる人事を行ってきた責任もある。「逃げられた」と感じる業界人もいたことがそれを物語っている。

そもそもルネサスのリストラを断行したのは、旧産業革新機構である。この機構に加え、多様な株主構成という組織までは良かった。あくまでもリストラを断行しただけだから、成長戦略を考えなくてもよかった。従来の製品をまとめて括る、という作業で済んだからだ。ここで、成長するための戦略を打ち出すべきはずの社長が呉氏だった。ところが、ルネサスの持つ製品ポートフォリオと、成長すべき分野との関係を抑えて、伸ばしていくべき分野をもっと充実させずに、全く相乗効果のないIDTを8000億円近く支払って買った。このために銀行から有利子負債を1兆円近くも借りることになった。売り上げが6500~7000億円しかない会社であるにもかかわらずだ。高い買い物をした責任を取らないうちに辞めるということは、逃げた、と言われても仕方がない。

INCJの任命責任は?

では、呉氏を社長としてルネサスに連れてきたのはINCJか経済産業省であろう。大株主だからである。彼らの任命責任はないのか。INCJや経済産業省は、ITのような素早い市場に対応できるようにはできていない。世界の半導体メーカーは、VCやファンドから資本を入れている所が多いものの、素早い世界との対応はできる。日本的組織だからと言い訳しながら、垂直方向に長い組織での判断しかできない官庁や準官庁の組織で、素早い判断に追いついていけないことは火を見るよりも明らかだ。

もう一つ、銀行や金融関係者は、金さえ出せば企業は回ると思っていないだろうか。「企業は人なり」という名言が日本にはある。今や米国には、企業は人なりと言っている企業もある。優秀な人材に責任ある仕事をさせられないのはなぜだろうか。これまでの電機業界を見ている限り、シャープやパナソニック、富士通、東芝などに見られたように、男の嫉妬や意地悪さ、嫌がらせなどの権力闘争で優秀な人材を追い出してきた過去がある。

権力闘争はもう止めよ

ダイバーシティの時代だからこそ、優秀な人材を追い出すのではなく、活用することが企業の成長に欠かせない。25日、ドイツの自動車産業のティア1サプライヤで、BMWやMercedesなどへ部品を納入しているBoschのイベントに参加した。Bosch日本法人のボッシュ株式会社の代表取締役社長のKlaus Meder氏は、「優秀な人材を日本で採用できないのなら、他の国から探してくればいい。インドやシリコンバレーなどから連れてくる」、と簡単に答えていた。つまり採用すべき人材を日本人男性にこだわるから候補が減るわけで、外国人や女性、シニアなど若い男に限定しなければいくらでもいる。

組織をリードする人材は経営学を学び、人心を掌握できているだろうか。社員とのディスカッションを積極的に行っているだろうか。同じ業界でも外部の企業のトップとの話し合いはしているだろうか。また、自らもテクノロジートレンドを外部の業界人とディスカッションしながら確認しているだろうか。かつて、コンサルティング会社に2億円も出して戦略を作ってもらったという半導体企業がいたが、成長できなかった。コンサル会社は、現状を分析する方法に熟知しているが、半導体業界のことは何も知らない素人である。むしろ、コンサル会社から分析手法を学び、自分と社員で半導体業界のメガトレンドや成長方向を作っていくべきである。

体質も、考え方も古い金融の世界の人がテクノロジー企業をリードする社長になって、社員はついていくだろうか。社員と密に話やディスカッションをしながら、企業を率いていけるだろうか。柴田氏には、これまでの日本の経営者の文化をひっくり返すほどの半導体運営をできる力があるかどうかわからないが、期待はしたい。

(2019/06/25)

中国製造2025の半導体目標達成は不可能に

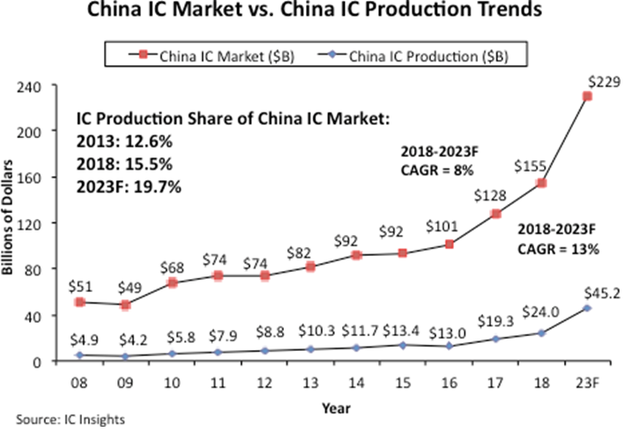

(2019年6月18日 23:44)6月13日の日経「中国、悲願の国産半導体 CXMT、DRAM量産メド ハイテク覇権争い激化」 と題する記事が掲載され、中国の半導体産業について、これから立ち上がるような記述があった。ただし今日までの中国半導体と世界との動きの両方を見る限り、中国の半導体がここ5年や10年で立ち上がることは到底ありえない(図1)。

図1 中国内の半導体市場と中国内での生産額の推移 中国内での生産はまだ20%に達していない 出典:IC Insights

中国が合肥CXMT(長金メモリ技術)社に過剰な期待をかけるのは理解できる。2018年に世界トップの通信機器メーカーになった華為科技に対して米国からの部品供給が危うくなっているからだ。華為の通信機器やスマートフォンにはIntelやQualcommなどの製品が入っており、米国製半導体がなければ機器を作れない。IT/エレクトロニクス製品はもはや世界中で相互依存が強まり、アメリカファーストなど言っていられないのが現状だ。この世界では、英国でアイデアを研究開発し、米国で製品開発、日本で試作生産、台湾・中国で大量生産、が最も良い製品を作るためのエコシステムと言われている。実際、コンピュータがこれに近いシステムを作ってきた。

現実にアメリカファーストを主張し当選した大統領がサプライチェーンを寸断するといった暴挙に出て、米国自身が製品を中国へ売れなくて困った状況になり、中国でさえ苦手な半導体製造に取り組まなければならない状況に追い込まれている。

ただ、中国はトランプ大統領が動く前から、「中国製造2025」というプロジェクトを推進してきた。半導体チップの製造を自前で作ろうという試みだ。2020年の目標が中国国内での内製化率が40%、2025年には70%と意欲的な目標を掲げてきた。

しかし図1を見る限り、2018年時点でもまだ15.5%にしか達していない。2013年で12.6%だったから5年間でわずか2.9%ポイントしか上がっていないのである。このままだと来年になっても20%には届きそうにないが、目標はその倍の40%である。さらに次の7年間で15.5%から70%にもっていかなければならない。到底無理、と考えるのが順当なところだろう。

この中国内製化の生産金額には実は、台湾のTSMCの南京工場と上海工場の売り上げや、Samsungの西安工場の売り上げなどを含んでいる。台湾のTSMCと韓国Samsungのほか、米Intelや韓国SK Hynixも中国のウェーハプロセス工場で生産しており、それらの売り上げも含んでいるため、純粋に中国企業だけの売上比率となるともっと小さい。2018年での中国での生産額240億ドルの内、中国に本社を置く企業の売上額は65億ドル、中国で消費するIC市場1550億ドルから見るとわずか4.2%にすぎない。

そこで、米半導体市場調査会社IC Insightsは、中国製造2025の現実性を見積もってみた。2023年までの見積もりだが、世界の半導体が中国で消費するIC市場の2018年から2023年までの年平均成長率CAGRは8%とし、中国製半導体がそれ以上成長すると見てCAGRを13%と仮定すると、2023年には世界が2290億ドル、中国製が452億ドルと成長するが、それでもまだ19.7%に留まっている。2020年に40%だったはずが2023年でも20%に達しないのである。2025年に70%は絶望的な数字といえる。

なぜ、こんなにも中国の半導体製造は遅れているのか。大陸における共産中国の人たちは、比較的簡単にビジネスで儲けることをまず考える。半導体製造は最も大変な知識と資金が必要なビジネスである。日本では電機の経営者が半導体を理解できずに捨ててしまった。優秀な人材がいても、半導体チップ製造に投資しないという決断をしたために、優秀な人材を殺してしまったのである。半導体製造のエンジニアたちは半導体以外の分野に進み、その知能・知識を捨てざるを得なくなっていった。残念ながらもう戻ることは難しい。

半導体製造では、物理学やプラズマ物理、プラズマ化学、量子力学、物性物理学、材料工学、無機・有機化学、光化学、光学、電磁気学、電子回路、数学、コンピュータ科学、統計学、ソフトウエアなど極めて幅広い分野の知識が必要とされる。このため数1000人程度のエンジニアでは到底足りない。しかも幅広い知識を身に着けるのに何時間もかかる。簡単に金を稼げる分野ではない。つまり共産中国には向かない。韓国と台湾で半導体製造が成功したのは、日本人同様、残業も休日出勤も厭わずに仕事するというビジネスマインドがあったからだ。

(2019/06/18)

「マイクロンに買われて良かった」

(2019年6月12日 23:05) 世界第4位の半導体メーカーにのし上がったマイクロンテクノロジー。今や3兆円企業となり、その業績に大きく貢献したのが、日本法人であるマイクロンメモリジャパンだ。広島県の東広島市に工場を持ち、このほどマイクロン本社は広島工場およびマイクロンジャパンに対して今後も多額の投資を行い、今後3年間に500名を新規採用することをコミットした。

図1 マイクロンメモリジャパンの稼働し始めた新工場 筆者撮影

2013年に、日本のエルピーダメモリを買収した時は、日本中から残念だ、という声が上がった。エルピーダメモリは、日立製作所とNECのDRAM部門が一緒になって1999年に設立されたが、合併した年から一度も売り上げ、利益とも上がったことはなく、下降線をたどるばかりで、つぶれることは時間の問題だった。2002年に経営力を評価されていた坂本幸雄氏が社長になり、抜本的な改革を行い、それから10年間は操業できた。しかしリーマンショックで銀行から資金調達に失敗、2012年に会社更生法適用を申請して倒産した。立てなおしに奔走し、2013年マイクロンテクノロジーに買われてマイクロンメモリジャパンとして再出発した。

エルピーダはリーマンショック後、金融関係が製造業に資金を全く貸してくれなくなったため、苦しい資金繰りの毎日が続いた。12年に会社更生法を申請するまで資金繰りに苦しみ続け、新規の設備投資はほとんどできなくなっていた。このため、設備は古臭く、競争力も失われていた。マイクロンメモリジャパンが設立された当時も設備は古く、マイクロン本社も投資をほとんどできない状況だった。しかし、マイクロンの社長兼CEOであるサンジェイ・メロートラ氏によると、これまでに2000億円超の投資を行ってきたという。

マイクロンメモリになってからエルピーダ時代の25nmプロセスを引き継ぎ、少しずつ投資、次に20nmの開発、そして量産体制を台湾工場に築いた。1X nm以降はマイクロンの研究開発センターのあるアイダホ州ボイジーで共同開発した。2017年に1X nm、2018年に1Y nm、そして2019年に1Z nmと少しずつ微細化を進め、今回広島工場を拡張し、1Z nm製品の生産を増強していく。完全に量産体制が出来上がると台湾に移管し、広島工場は更なる技術開発を進める。

ここにきてメモリバブルの追い風に乗り、マイクロンは2017年、18年と世界第4位の半導体メーカーにのし上がってきた。DRAMの中心的な開発工場は広島工場であり、マイクロン本社は、広島工場を「先端技術DRAMのCenter of Excellence」と位置付けており、まさにDRAM開発の中心基地と位置付けている。ちなみにCenter of Excellenceとは、優れた専門家集団がいて、技術、製品、運営管理を含めた総合的な拠点を意味する。

日本人社員のための英語研修に500万ドル

さらに英語が苦手な日本人社員のための英語研修にもこれまで500万ドルを投資してきたという。加えて、彼らが重視するのは女性のエンジニア。2019年4月に新たに採用した400名の内、女性社員が30%、さらに外国人も30%を占めたという。グローバルな多様化(diversity:ダイバーシティ)した戦略を進め、単なる女性の数を増やすだけではなく、マイクロン社内における女性のキャリヤパスが見えるような会社にしたいとマイクロン本社のGlobal HR ビジネスパートナーで VPの中西詩絵氏は言う。「日本一、女性が働きやすい職場を目指す」とマイクロンジャパン社長の木下嘉隆氏は力説する。

グローバルな企業は、優秀な外国人や優秀な女性を活用し、企業の業績を上げてきている。木下社長は「日本の社員はマイクロンになってよかったと感じていると思う」と述べている。DRAM市場は、2016年以前は2~3兆円の規模を推移していたが、2017年6~7兆円、2018年には10兆円に増加した。木下社長はマイクロンの大きな投資決断を尊敬し、感謝していると語る。今こそ、マイクロンのメンバーになった喜びを感じているようだ。DRAM、NANDフラッシュとも今後もコンピュータやAIが伸びていくことは間違いないため、日本法人は本社の期待に応えたいとする。

マイクロンはなぜ日本に力を入れるのか。CEOのメロートラ氏は、「日本には自動車産業、エレクトロニクス産業があり、半導体製造装置メーカーや材料メーカーもある。それらと共に研究開発センターもある。半導体産業は開発から量産まで、エンドツーエンド(e2e)の産業である。だから日本とコラボレーションすることが成功のカギとなる。しかも日本には優秀な人材がいる」と述べている。

(2019/06/12)

InfineonがCypressを買収

(2019年6月 4日 13:17)

ドイツInfineon Technologiesが米国の中堅半導体メーカーCypress Semiconductorを買収することを決めた(参考資料1, 2)。ロイターから流れ、Wall Street Journalをはじめ様々なメディアがこのニュースを取り上げている。何よりも買い取り株価1株当たり23.85ドルという具体的な数字まで出ており、Infineonからもニュースリリースが出ている。同社Reinhard Ploss

CEO(図1)が買収計画を話している。

図1 InfineonのReinhard Ploss CEO(左)、右は日本法人の川崎郁也社長

Infineonはクルマを産業向け市場に力を入れており、しかもセキュリティにも強くIndustry 4.0やデジタルトランスフォーメーション(DX)にも良い位置につけている。しかし、DXに欠かせないIoTに関しては弱い。またクルマのボディやシャーシには強いが、情報系や光学センサには弱い。CypressはIoTや、クルマのタッチセンサやダッシュボードなどの情報系に製品ポートフォリオを揃えており、まさにクルマの補完関係ができる。

Infineonの経営力は極めて強く、分社化しながらリーマンショック後に倒産したQimondaの借金を背負いながらも企業を建て直しながら成長させてきたという強さがある。ブレーキとアクセルを、タイミングを見ながら踏み替えながらリストラと成長をほぼ同時に成し遂げてきた。パワー半導体ではナンバー1で、それもディスクリートだけではなく、パワーICやモジュールで、使いやすい形の製品のため顧客は喜んで使っている。日本市場にも入り込み、品質・信頼性が高い。何よりも厳しい品質を要求する自動車産業、特にトヨタ自動車の広瀬工場から何年にも渡って品質の良さから表彰されている。日本では、不良解析センタだけではなくR&D機能も強めてきている。

買収されるCypressは、米国半導体産業で論客として名の通ったT.J. Rogers氏が創業した企業で、40年近い歴史がある。当初は高速SRAMを製造し、ここ10数年はソフトウエアベースのコントローラpSoCで成長を加速してきた。pSoC(programmable System on Chip)は8ビットのアナログ回路を集積したマイコンで、タッチセンサコントロールでスマートフォンに採用されていた。その後、Spansionを買収、クルマ市場にも乗り出してきた。

Spansionは、NORフラッシュメモリで富士通とAMDが合弁で始めた企業だが、一度倒産し、John Kispert CEOの元で再生した。その後富士通のマイコンとアナログ部隊も買収、クルマ市場に入っていた富士通を取り込むことで、Spansionはクルマ市場を強化した。Spansionを買収したことで、Cypressはクルマ市場に強くなった。

そのCypressを今度はInfineonが買収するという訳だ。Infineonはパワー半導体のトップメーカーであり、パワー半導体で唯一300mmウェーハラインをドレスデン工場に持ち、300mmラインをさらにオーストリアのフィラハ工場にも建設する予定だ。パワー半導体はEV化で大きな機会を生むことになるため、2022年ごろから本格的に立ち上がると見て積極的に投資している。クルマのトレンドであるACES(Autonomous, Connected, Electric, Sharing)のうちテクノロジーが関係する言葉のACE(英語でエースを意味)に未来が見える。

自律運転は周囲とぶつからずに自動的に走行するという意味であり、文字通り自動運転のこと。Connectedは車車間通信やクルマとインフラとの通信。そしてEは電動化である。全てクルマの未来を語る上で欠かせない言葉だ。ACEの中でInfineonが弱い分野は実はConnectivityだ。CypressはBroadcomからIoT事業を買収しており、Wi-FiやBluetoothにも強い。Wi-Fiは従来最高性能のWi-Fi 5からさらにWi-Fi 6へと進化し、BluetoothもBluetooth 5.0から5.1へと進化している。これらの短距離通信はさらに進化を続ける。

また自動運転の物体認識に関しては、機械学習やディープラーニングを通じて画像認識が激しい競争の元で繰り返されており、敢えて買収などで取り込むこともない。勝負がつくまでしばらくWait-and-See態度で見ていればよい。InfineonがCypressの買収を決めたことで、Infineonの株価が下がったというが、クルマ市場への積極的な攻めに首をかしげる投資家が少し引いているためのようだ。中国のクルマ市場が今、冷めてきており、クルマ市場そのものに対して投資家は消極的になっている。

しかしながら、自動車エレクトロニクス市場は、むしろIntelやQualcomm、Xilinxなどこれまでクルマとは無縁だった半導体企業が押し寄せている分野である。しかもクルマという安全第一の商品は信頼性や品質管理をチェックするのに時間がかかり、今開発した半導体チップでも実際の量産で使われるまでに5~7年かかる。このため短期的に市場を見ても、ほとんど役に立たない。まだ、市場が小さいうちに手を付けておかなければならない性質の市場でもある。だから今すぐ結果を得たがる投資家や金融分野の人たちには理解できないようだ。

参考資料

1. Infineon to Acquire Cypress, strengthening and Accelerating its Path of Profitable Growth (2019/06/03)

2.

Infineon and Cypress Strengthening

the Link between the Real and the Digital World (2019/06/03)

(2019/06/04)

今、半導体雑誌を改めて創刊する米国

(2019年6月 1日 00:25) 半導体産業の技術ジャーナリストとして古手の一人、米国ボストン在住のPete

Singer氏が紙ベースの新雑誌「Semiconductor Digest」を6月に創刊、7月のSEMICON

Westで配布する。同氏は、Semiconductor International誌の日本版を創刊する時に議論に加わってくれた仲間の一人だ。創刊後も筆者がSEMICON Westなどで日本版発行の責任者として、パネルディスカッションなどにパネリストとして出席させてもらい、日本のプレゼンスを上げる機会をいただくなど、米国の広告主への訴求活動にも加えてもらった。

今回の雑誌発行のニュースは、このインターネット全盛期に紙媒体なのか。正直言って衝撃を受けた。米国でも日本でも、紙媒体の半導体雑誌はもう姿を消したからだ。Peteは8~9年前にSemiconductor InternationalからSolid State Technologyに移った。そこで知り合った広告営業のKerry Hoffmanと共にGold Flag Media社を立ち上げ、今回の雑誌を創刊する運びとなった。Kerryが広告営業と同時にパブリッシャーを担い、編集コンテンツはPeteが責任者(編集長)になる。

米国のメディアでは、収入を稼ぐ広告営業者がパブリッシャーとなり、P/L(収支)を管理する。広告が少なくなれば、収入を上げる知恵を絞り、その手段を考える。編集者は稼ぐことより、内容の濃いコンテンツを作ることに専念する。だからパブリッシャーは広告営業者が担当する。極めて実質的で日本とは全く違う。米国のB2Bメディアでは通常、編集者はパブリッシャーにはならない。編集記者は営業経験がないからだ。記事を書くという仕事は、金をもらって記事を書いていないという独立・中立のスタンスを示すために、営業活動からは離れ、編集者は稼ぐという作業から独立でいることが求められる。

日本のメディアは単なる出世コースとして編集長の上に発行人が来て上下関係を構築する。長年、金を稼ぐことから無縁の編集者がパブリッシャーという営業者になっても業務を遂行できるはずはない。ここが日本の経営のおかしい所で、米国の出版社とは大きく違う。また、編集記者やジャーナリストは株を持つことが基本的に許されない。インサイダーになりうるからだ。もちろん、私も妻も株を持たない。だからいつまで経っても貧乏暇なし状態だが、「武士は食わねど高楊枝」という独立的な態度もジャーナリストには求められるのである。

Peteが始める新雑誌では、半導体の設計から製造、パッケージング、テスト、材料、製造装置、さらにはLSIだけではなく光センサやMEMS、全固体電池、パワー半導体、バイオデバイス、フレキシブルエレクトロニクスなど半導体技術を応用した製品を全て網羅するようだ。かつての半導体雑誌は製造プロセスを中心としており、設計の話題も載せなかった。

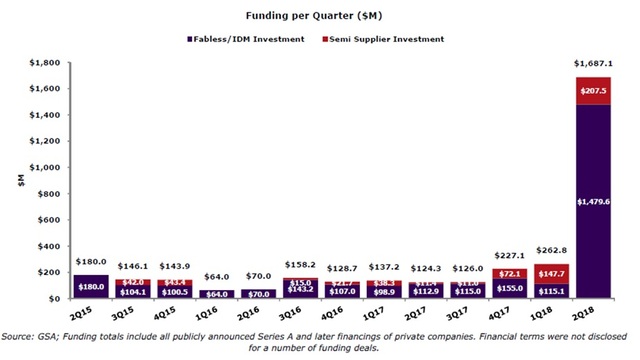

図1 半導体へのVC投資が急増 出典:Global Semiconductor Alliance

米国では昨年半導体分野へのVC(ベンチャーキャピタル)投資が急増した(図1)。特にAIチップはブームに沸いているが、ディープラーニング以外の脳の仕組みをアルゴリズムで模倣するニューロモーフィックの半導体も開発されている。さらには量子コンピューティング、5G通信、VR/AR、ロボットなど半導体や超電導を使わなければ実現できない応用が目白押しだ。だから、半導体への投資が急増しているのである。

半導体がこれらの応用のカギを握ることは、当分はっきりしているため、Pete Singerは雑誌という紙媒体で勝負に出る。この20年間、インターネットのB2Bメディアの収支は日米とも良くない。コンテンツは無料なのに広告が安すぎるため、経営が成り立たないのである。このため、20年間B2Bインターネットメディアが運営されてきたが、広告モデルからリードモデルへと収入の仕組みが変わっている。今回の紙媒体は、改めて広告ビジネスから見直そうという動きの一環だと私は捉えている。

(2019/06/01)

東芝とルネサスの半導体はそっくり

(2019年5月19日 09:44) これまで、東芝はNANDフラッシュで躍進を遂げてきた。このためNANDフラッシュ以外の事業は陰に隠れて見えなかった。報道も少なかった。ところが、NANDフラッシュを東芝メモリという名称で切り出し、経営には関与しないと宣言したため、残ったメモリ以外の半導体の状況が浮き上がってきた。

5月13日に東芝が決算報告と中期ビジョンを示したが、その中で東芝の社内カンパニー制度の一つ、東芝デバイス&ストレージ社が早期退職優遇制度を利用して350名の人員を削減する、と発表した。東芝ではすでに、東芝エネルギーシステムズ社と東芝デジタルソリューションズ社で昨年11月に早期退職を実施、2019年3月末までに823名が早期退職に応じた。この早期退職によるリストラを半導体部門にも今回適用する。

東芝半導体の今回のリストラの理由は、システムLSI事業の縮小である。この言葉もどこかで聞いたことがあるではないか。これまで日立製作所やNEC、富士通、三菱電機など大手半導体がかつてのDRAMでSamsungやMicronに負けたためあと、ろくにその敗因を分析もせずシステムLSIに移行した結果、惨敗した様子とそっくりだ。これまではNANDフラッシュという稼ぎ頭があったためにシステムLSIのダメさが浮上してこなかった。しかし、他の大手半導体メーカーと同様、システムLSIとは何かを定義せず、理解もしてこなかった。

今回の東芝の事業説明でも、システムLSIを定義していない。画像処理プロセッサであるViscontiをデジタルICと定義しながら、ロジックLSI事業では顧客価値の高い製品を開発するとしており、メモリ以外のデジタルICとロジックLSIの違いを説明していない。これまでのルネサスと同様、システムLSIとは何をもってそう呼ぶのかについて、結局説明がない。さらに重要なことは、役員レベルの人たちがシステムLSIとは何かを理解していないようなのだ。

これらをきちんと定義していなければ、システムLSI(別名SoC:システムオンチップともいう)で重要なハードウエアとソフトウエア(ミドルウエアやアルゴリズム)、さらにはプラットフォームを定義できず、コスト競争力を失うリスクがある。ハードとソフトのどこにどれだけ投資すべきなのかを理解していない恐れがあるからだ。また、CEOは説明会でプラットフォームという言葉を使ったが、何のためにプラットフォームが必要なのかを理解していないようだ。東芝はこれまでメモリを持っていたために競争力を保つことができたが、メモリを捨てた日本の半導体メーカーがことごとく失敗したのは、まさに投資すべき対象を見誤ったためである。

システムLSIでもっとも重要なものは人とソフトウエアである。例えばIntelがAIのソフトウエア会社や画像処理プロセッサのMobileyeを買ったりしているのはソフトウエアが重要だからだ。ところが日本の大手半導体メーカーはシステムLSIを推進していながら、ソフトや優秀な人(talented people)にではなく、微細化が必要な量産工場に投資してきた。メモリのような大量生産品は設備投資が重要であるが、システムLSIは少量多品種の製品であるため、優秀な人やソフトウエアが重要な要素となる。

ルネサスではかつて、ディスプレイドライバのようなソフトウエアを使わない製品をシステムLSIと呼んでいた。システムLSIにおけるソフトウエアの重要性を全く認識していなかった。システムLSIは基本的にCPUを内蔵し、ソフトウエアで差別化したり、一部のハードウエアで差別化したりする。このためどのような機能をどのようなソフトウエアやアルゴリズムで実現するかが最大の関心事となる。ここを理解していなければ、優秀な人を含めてリストラしたり、ソフトウエアへの投資をためらったりする。だからこそ、経営陣はシステムLIとは何かをきちんと定義し理解する必要がある。

しかし、東芝の決算説明会では、システムLSIがハードウエアのビジネスではなくなっていることに気がついていない役員の発言が多かった。いまだに半導体事業はハードという認識だった。だから不安が残る。

ルネサスはかつてオムロンの作田久男CEOがリストラを断行し、余った工場を処分し、めどをつけた状態で次にバトンタッチした。この時も上からの横やりで作田氏を首にしたという見方も多い。実質的にその後を受け継いだ呉文精CEOは、全くの半導体素人で、出身母体である銀行のやり方で自分の仲間(イエスマン、イエスウーマン)だけを集めようとしてきたから、もっとたちが悪い。システムLSIの理解どころではない。

何よりも罪作りなことは、日本半導体業界の役員クラスで、唯一と言えるシステムLSIを理解していた大村隆司氏を追放したことだ。それ以降のルネサスはほとんど相乗効果の見込めないIDTを買収し、その役員をルネサスの役員に徴用し、もともとのルネサスの役員をほぼ全員追い出した。唯一残っている会長の鶴丸哲哉氏は、完全なイエスマンになったと言われている。

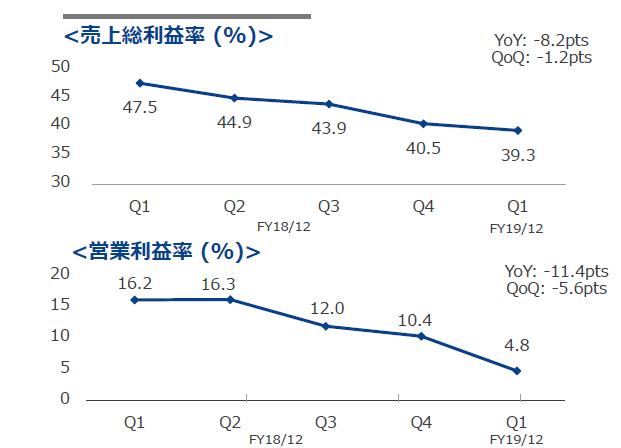

ルネサスが最近発表した2019年第1四半期(1~3月)の決算報告では下降曲線まっしぐらだった(図1)。ただし、直近では逆の現象が起きている。つまり工場を閉鎖すると発表したために、部品を今のうちに手配しておこうという顧客からの注文が殺到しており、もちろん一時的な回復のような受注であるが、第2四半期の数字は少なくとも一時的に上向くはずである。しかし、その後は再び落ちていくだろう。社長を筆頭とする経営陣がルネサス社員に対して、モチベーションを上げる策を何も取っていないからだ。実際に働く社員を優遇せず、机上の空論だけで会社は動くものではないことを社長は全く知らない。

図1 ルネサスの利益は粗利、営業利益とも落ちる一方 出典:ルネサスエレクトロニクス

これまでのIDT買収が相乗効果を生まないことを半導体産業の人たちはみんな知っており、知らないのはルネサス経営陣だけ、とも言われている。IDT買収は、相乗効果よりも、初めに買収ありき、だったからルネサスの成長は依然として見えてこないのである。

東芝の車谷暢昭CEO(図2)もやはり銀行屋だ。彼らは、机上の計算だけでストーリーを立てることが多く、実現性に乏しく、実現するための様々な障害を取り除いていくための策を知らないことが多い。システムLSIは、むしろ半導体製造を担当してきた人よりもコンピュータや最新の通信のわかる役員がいないと心もとない。

図2 東芝代表執行役会長CEOの車谷暢昭氏 筆者撮影

技術的には、コストを上げずに性能や機能を上げる手段として、Software-defined

XXXというプラットフォームが注目されてきた。少量多品種を安く作るためのプラットフォームの一つである。この考え方をとらなければ、少量多品種=コスト高のループから抜け出すことができない。銀行屋さんは、システムLSI、プラットフォーム化、Software-defined XXX技術についてもっと理解しなければ、投資対象を誤り、泥船をこぐ恐れがある。

(2019/05/19)