半導体業界の最近のブログ記事

総合電機の経営者が殺してきた半導体ビジネス、どうなる、ソニーと東芝

(2019年12月23日 14:18) 総合電機の社長や経営陣が、ソニーとキオクシアの好調な半導体ビジネスを殺すかもしれない二つの気がかりな事件が最近現れてきた。一つは、ソニーの半導体部門を切り離すことを株主から求められ、拒否したこと。もう一つは東芝の子会社で上場しているニューフレアテクノロジーへのHOYAの買収提案を拒否したこと、である。

これまで、総合電機の経営者は、半導体部門を切り離しながらも100%子会社扱いで人事権を掌握してきた。投資が必要な時には、子会社の経営への干渉もある。この親会社の経営陣の判断ミスによって、日本の半導体産業はことごとく不振を増強し失敗の一途をたどった。ここに政府も間違った干渉をし、DRAM撤退という道を日本の全半導体部門が選んだ。唯一、1999年12月に日立製作所とNECのDRAM部門を合併させ残したエルピーダメモリでさえ、ここに親会社の経営陣が干渉し失敗させた。わずか2年で今にもつぶれる、という寸前の事態になって初めて、2002年に元Texas Instrumentsの副社長だった坂本幸雄氏を招へいした。坂本氏の元で2012年の会社更生法を申請するまで10年間事業を続けられた。ただしリーマンショックで銀行が1円も投資してくれなくなったことで万事休すとなった。

これまでの日本の総合電機という大企業の経営者は、半導体に限らず事業部門を傘下に置き、子会社扱いしてきた。子会社ということは人事権も予算権限も与えず、海外企業と競争にさらした。半導体やITはドッグイヤーと言われるほど速い経営判断が求められる。これまでの半導体部門は、設備投資のタイミングや新技術開発のタイミングなど、半導体の素人である親会社の経営陣にお伺い立てながら、根回ししながら、という時間のかかるプロセスを経なければならなかった。しかもノー、と言われれば、さらに時間をかけて根回しする必要があった。このため説得するのに時間がかかりすぎ、適切なタイミングを逃してしまった。これでは世界の半導体専業企業に負けるのは当たり前。日立、東芝、三菱などの総合電機は東京電力などの公共事業、NEC、富士通、沖電気などはNTTのような公共事業という足の長い事業にドップリと浸かっていたため、その感覚で半導体事業もついでにやっていたからだ。

今の東芝もソニーも似ていないか。東芝の子会社であるニューフレアは電子ビーム露光装置というフォトマスク製造に欠かせない装置を作っており、ArFレーザーリソグラフィからEUVに移っても電子ビーム露光装置は必要な装置である。だからこそ、HOYAのようなマスクメーカーは電子ビーム露光装置が欲しい。石英ガラスに遮光層を全面に覆っているマスクブランクス、電子ビーム露光装置でパターンを描くフォトマスクも製造・供給しているHOYAは、電子ビーム露光装置も自社製を持っていれば、顧客の要求にもすぐに対応できる。

図1 東芝の車谷暢昭会長

このためHOYAは、ニューフレアの親会社である東芝に2017年ころから複数回提携の話を持ち掛けてきた。しかし、東芝は肯定しないばかりか、今年になってニューフレアの株を市場から買い戻そうとし始めた。そこでHOYAはニューフレアの買収提案を行った。東芝は、あまり相乗効果のない子会社ニューフレアの買収案を蹴った。12月20日の日本経済新聞の記事においても、東芝の車谷暢昭会長(図1)は、「HOYAの提案に応じない」と述べている。

製品ポートフォリオを見る限り、HOYAの要求は理にかなっているが、東芝の反論は合理性がない。昔ながらの子会社を支配したがる総合電機のダメ経営者の姿とダブって見える。

ソニーも似たようなものだ。親会社はゲーム機、テレビやスマートフォンなどのエレクトロニクス商品はあるが、半導体事業の主力製品であるCMOSイメージセンサとは相乗効果がほとんどない。ソニーの株主であるファンドから半導体事業を切り離せ、という要求を受けているが、ソニーの経営陣は嫌がっている。

CMOSイメージセンサはこれまで、AppleやAndroid系のスマートフォンに大量に使われてきた。今年はスマホ市場が飽和しても、1台に2眼カメラが3眼になり、CMOSセンサはその分だけ成長してきた。特に新製品は3眼へと移行している。これによってビジネスは二けたのプラス成長になった。今後の戦略に対してもソニー半導体の経営陣は、クルマや産業向けのマシンビジョンやイメージング技術にCMOSセンサの市場拡大を期待している。

最近は特にAIとイメージセンサの組み合わせによって、人間がチェックしなければならなかった外観検査も自動化できるようになってきた。食品や薬品産業への応用が広がり、CMOSイメージセンサは今後も用途拡大に動ける。IR(赤外線)分析装置が手のひらサイズになり、例えば税関検査ではモバイルで麻薬や不法物質を簡単に検査できるようになる可能性がある。CMOSセンサは用途が広い。それでもソニーの現製品ポートフォリオとはなじみが薄い。ソニー本体が、CMOSイメージセンサの娯楽部門、金融部門での今後の応用を見つけられるのであれば、半導体をつなぎとめる意義はあるが、それがない限り親会社が支配することには無理がある。

なぜ半導体部門を離すべきか。筆者はこれまでH-Pから分離したAgilentから独立・誕生したばかりのAvago(現在世界トップテン圏内に常駐しているBroadcom)をたまたま米国出張で訪問した経験がある。その時に対応してくれた課長・部長クラスの人たちの、自分で決められることへの喜びと責任に対する気持ちの高ぶりを手に取るように感じ取った。Motorolaから独立したFreescaleを訪問した時も、同様な反応だった。半導体事業を自分の責任で、自分で決められることへの喜びそのものだった。

欧州でも、ドイツのSiemensから独立したInfineon、オランダのPhilipsから独立したNXPやASML。いずれの企業にも親会社の株式は、独立当初でさえ10%程度しかなく、子会社から外れた。いずれも大成功して世界の半導体メーカーの仲間入りをしている。世界の半導体業界では、半導体の専業メーカーが圧倒的に多い。親会社がセットメーカーでもある企業はSamsungだけになっている。韓国企業は日本と似たようなビジネスマインドを持つため、Samsungでさえ今は好調だが、この先はどうなることやら。

(2019/12/23)

2020 Robert Noyce賞を香山晋氏が受賞

(2019年12月13日 00:08) 長年、半導体業界で功績のあった人に毎年贈られるIEEE Robert Noyce賞2020が、元東芝で半導体事業を率いた香山晋氏(写真)に決まった。Robert

Noyce賞とは、世界半導体メーカートップであるIntel社の創業者の一人で、社長兼CEOも務めたRobert Noyce氏の業績をたたえ、IntelがIEEEと共同で創設した賞である。

写真 半導体産業に貢献したとしてRobert Noyce賞を受賞した香山晋氏 筆者撮影

受賞理由は次の通り:CMOS技術の開発に世界的な経営者としてリーダーシップを発揮し、設計手法の標準化に貢献、そして半導体産業に大きなインパクトを与えたことである。Robert Noyce賞は2000年から始まり、2020年に香山氏が受賞することで世界の半導体人21人目になる。ちなみに、日本人では2018年に元日立製作所の専務取締役だった牧本次生氏、2016年に東京大学名誉教授の菅野卓雄氏が受賞している。その前は2006年の元ニコン社長の吉田正一郎氏まで遡る。2002年に東芝からHewlett-Packard、そしてTexas Instrumentsを経てStanford大学の教授になった西義雄氏、2001年に元NEC副会長の佐々木元氏がそれぞれ受賞している。

香山氏は東芝時代に当時先駆的だった高集積CMOS SRAMを開発、その後ASICの設計にも貢献しただけではなく、先日、東大教授を退官した桜井貴康氏や鳥海明氏、慶応大学から東大の教授に転身した黒田忠弘氏、現東大教授の高木信一氏などが東芝にいたころ、彼らを率い、日本半導体の頭脳に育てたコーチでもある。

極めてアタマの切れる人であるため、出る杭は打たれ、東芝から追い出され、子会社であった東芝セラミックスの社長になった。大手半導体製造装置メーカーのある人は香山氏の講演を聴いて「すごいアタマの持ち主なので、とても僕にはついていけない」と筆者に漏らしたほどだ。東芝セラミックスは、その後、MBO(経営陣によるバイアウト)によって、東芝から完全独立しコバレント・マテリアルと社名を変えた。コバレントとは、結晶の共有結合を意味する言葉である。シリコン結晶を示唆することは言うまでもない。

コバレントを引退後、現在は、K. Associates社というコンサルティング会社を運営しているほか、英語が堪能なのでいくつかの米国企業の役員も兼ねている。東芝時代、半導体のオリンピックといわれるISSCC(国際半導体回路会議)で香山氏の講演を会場の一番奥で聴いた、筆者の知り合いの記者は、また米国人の発表か、と最初に思ったという。しかし、よくよく目を凝らして講演者を見ると取材したことのある香山氏だった、とその記者は筆者に漏らし、「英語がネイティブ並みだったので間違えてしまった」と語った。

Robert Noyce氏は、Intelを創業する前にいたFairchild Semiconductorで半導体のプレーナ技術を開発し、集積回路の特許を持っていたが、1990年に62歳という若さでこの世を去った。同じころ基板上に複数のシリコンチップを集積するICを発明したTIのJack Kilby氏はノーベル賞を受賞したが、残念ながらNoyce氏はもはやこの世にいなかったためノーベル賞を受け取ることはできなかった。

Intelは、Noyce氏の元でマイクロプロセッサとメモリを発明し、パソコンからインターネット、そして現在のデジタルトランスメーションの基礎を築いた。そのNoyce氏は半導体チップの現在の基礎を作った人であり、その人をたたえたRobert Noyce賞は、価値のある賞である。この賞を香山晋氏が受賞したことは、半導体産業を長年取材してきた筆者にとっても誇りに思う。

12月12日のセミコンジャパンでは、若手エンジニアのパネルディスカッションが開かれ、半導体産業に従事する若手エンジニアの仕事に対するひた向きさ、真摯な態度で、仕事を通した生き方を議論していた。彼らのディスカッションを聞いていると、日本もまんざらではないな、とすがすがしい気持ちになった。熱心な若手エンジニアを生かすも殺すも経営者の責任である。日本の半導体製造装置や半導体材料企業は、今でも世界に通用する。市場シェアも35~45%ある。やはり半導体のようなタイムツーマーケットの短い産業は、専業メーカーが強いのは世界の流れだ。彼ら若手エンジニアの中から、将来のRobert Noyce賞を受賞する人が現れることを期待したい。

(2019/12/13)

半導体事業を捨てたパナソニック、どこへ行く?

(2019年12月 3日 22:25) 先週末、パナソニックが半導体事業を全て、台湾の半導体メーカーWindbond

Electronicsの子会社であるNuvoton Technology社に売却すると発表した。このニュースは半導体業界に衝撃を与えた。GoogleやFacebook、AmazonなどのITサービス業者が自分の半導体チップを作る時代になったというのに、わざわざ手放すのである。

メモリのような大量生産できる半導体チップは、設計と製造が一体化した工場で作る方が効率は良い。しかし、数量が少ない半導体チップはファブレスとファウンドリに分けて生産する方が向いている。世界の半導体業界では、1980年代終わりころからシリコンバレーを中心に雨後の竹の子のようにファブレスが登場した。そのファブレス半導体メーカーの先駆けがザイリンクス社で、ファウンドリの先駆けが台湾のTSMC社だった。TSMC社は何十・何百社のシリコンウェーハを製造した。それぞれの生産規模が小さくてもたくさん作るからビジネスとして成り立った。

対して日本の半導体はメモリからASICや少量多品種へ事業を転換したために工場の生産能力を満たすことができなくなっていた。工場のキャパシティが埋まらないのであれば、工場を小さくするか、手放すか(ファブレス)、あるいは他の企業の注文も取るか(ファウンドリ)、の選択肢があったはずだ。しかし日本の半導体メーカーは、何も選択せず、改良しようともしなかった。たまに他社から注文を受けて生産して上げたこともあった。これをファウンドリビジネスと称したが、これも間違いだった。注文を待つだけのお店と同じだったからだ。積極的なファウンドリ営業を全くしてこなかった。このままズルズルと90年代を過ぎ2000年代を過ぎた。不作為の10年から20年が経過した。

その間、国家プロジェクトを何度も繰り返したが、全て失敗した。なぜか。工場をどうするという議論ではなく、先端技術の開発、という頓珍漢な研究テーマしか採用してこなかったためだ。霞が関にとっては国家プロジェクトという天下り先ができたために何度失敗しても、この甘い蜜に群がった。その評価は失敗ではなく成功として自己を正当化した。

日本の半導体メーカーが弱体化したのは、世界の半導体業界の動きを見ず、ひたすらガラパゴス化の道を歩んだからだ。2010年代に入ってもやはり垂直統合の方が日本には合っているという声も強かった。今回のパナソニックも何周遅れがわからないほどだが、本質的にファブレスとファウンドリという考えを検討することなく、設計部隊も製造部隊も身売りすることになった。

半導体を成長させる術を知らなかった

かつて世界最先端の工場と言われた富山県の魚津工場と砺波工場、新潟の新井工場の3工場がわずか270億円で買いたたかれた。結論を言えば、半導体ビジネスの本質を理解することなく、産業を分析することなく、企業を分析することなく、リストラしたのである。もちろん、パナソニックに限ったことではないが、他の国内半導体メーカーと比べると、パナソニックはさらに何周も遅れている。

パナソニックの前身である松下電器産業の創業者である松下幸之助氏は、日本の家庭に電化製品がまだ入っていなかった当時に、全ての家庭に水道を引くように電化製品を供給するという水道哲学を持っていた。今は全ての家庭に電化製品がある。では、パナソニックはどのような道を選ぶのか。1~2年前は産業用製品や車載製品へのシフトを打ち出してはいた。しかし、相変わらず家電製品に力を入れているように見える。全ての家庭が電化製品で満ち溢れているにもかかわらずだ。

日本市場はもはや縮小していく一方となっている。人口や働き手を増やすことを政府が打ち出していないからだ。人口は減少し、市場も減少する。この状況でも、パナソニックは国内消費者向けの製品から抜け出すことができない。では、どのようにして未来を切り開くのか。このビジョンがさっぱり見えないのである。

かつてのパナソニックは、ソニーが新製品を出した後2年くらい遅れて新製品を出し大量生産によって市場シェアを広げていった。マネシタ電器と言われてもこの路線を貫いた。今年、ソニーは国内トップの半導体メーカーになることは間違いない。2位のキオクシア(旧東芝メモリ)に大きな差をつけているからだ。世界の半導体市場は今年12.8%減という2桁のマイナス成長なのに、ソニーは18.3%増と2桁プラス成長の1兆400億円を見込んでいる。ソニーのモノづくりの中で半導体部門だけが大きな2桁の伸びを示し、さらに2桁の営業利益率を示している。FAAMG(ファーングと発音;Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google; 米国ではGAFAとは言わない)といわれるITサービス企業だけではなく今や、エリクソンやノキア、華為、HPEといった通信ネットワーク機器メーカーまでも自前の半導体チップで差別化を図る時代になった。

片やパナソニックは何を成長のエンジンとしようとしているのか、全く見えない。もはや大量生産はできない時代であり、家電製品が飽和した時代である。人口増加も期待できない時代である。これまでの10年以上、パナソニックはひたすらリストラを続けてきた。リストラに疲れて成長を忘れていないだろうか。パナソニックは何を捨て、何を成長させるのか、選択と集中をもっと明確に実行しなければ本当に成長できなくなってしまう恐れがある。

(2019/12/03)

東北大、新産業起こしを本格的に開始

(2019年11月24日 11:07)寄稿

東北大学は既存の青葉山キャンパス(仙台市青葉区荒巻字青葉)の西側に広大な新青葉山キャンパスを現在、整備中だ。そして「新青葉山キャンパスを"グローバル・イノベーション・キャンパス"にするという目標を基に強力な産学連携体制を推進している」(大野英男東北大総長、図1)という。

図1 大野英男東北大学総長

大学がビジネスを仲介

このグローバル・イノベーション・キャンパス(注1)を目指す組織的な産学連携では「B-U-B(Business-University-Business)という研究大学を中核・仲立ちとした異分野の企業群が組織連携する連携モデルを実践する」と、東北大の青木孝文理事・副学長(企画戦略総括・プロボスト、図2)は説明する。

図2 青木孝文理事・副学長(企画戦略総括・プロボスト担当)

このB-U-Bモデルは、10月29日に、東京都千代田区内で開催された「東北大学オープンイノベーション戦略機構シンポジウム2019」の中で概要が公表されたもの。青木理事・副学長は、オープンイノベーション戦略機構長を務めている。

モデルは半導体研究のCIES

このB-U-Bが目指すイノベーション創出を図る組織的連携の原型になったのは「新青葉山キャンパス内にいち早く設けられた先進的な半導体チップの国際研究開発拠点である国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)である」と青木理事・副学長はいう。このCIESは、遠藤哲郎教授がセンター長を務め、AI(人工知能)・IOT(モノのインターネット技術)に向けた極限の低電力半導体チップの開発などを目指す国際研究開発拠点だ。

このCIES は、2013年に新青葉山キャンパス内にいち早く研究開発拠点を竣工し、2016年にIT・輸送システム融合型エレクトロニクス技術の創出を目指すOPERA(Program on Open Innovation Platform with Enterprises, Research Institute and Academia)プロジェクトをJST(科学技術振興機構)から委託されたことから、外部資金によって研究開発拠点を運営する仕組みができ上がった。

詳細は公表されていないが、このCIESは大まかには企業などの外部組織からの30億円の寄付や文部科学省系や経済産業省系の大学・企業の大型共同研究プロジェクトなどからの運営資金などによって、研究開発拠点棟を整備し、これまでに300億円超の先端研究開発設備を整え、1年間当たり約15億円の外部資金による運営費を確保しているとみられている。

こうした先端的な研究開発環境が整備された結果、具体的な社名は公表されていないが、日本の半導体製造企業やその製造装置・機器企業、半導体材料企業などがそれぞれ参加し、さらに米国などの半導体関連企業などの海外企業も参加している模様だ。この結果、CIESはグローバル対応の共同研究契約・知財管理態勢を整え、「集積エレクトロニクス分野での川上から川下までの企業群が国際的な産学連携コンソーシアムを構築している」という。

マテリアルサイエンスがB-U-Bを実施

このCIESで学んだ産学連携コンソーシアムの運営法などを基に、東北大はライフサイエンス分野やマテリアルサイエンス分野でもオープンイノベーション態勢を構築しつつあると、青木理事・副学長は説明する。

このマテリアルサイエンス分野のB-U-B組織連携のさきがけとして、東北大は2018年9月5日に非鉄金属大手のJX金属と組織的連携協定を提携している。この組織的連携は、JX金属が2018年6月に東北大発ベンチャー企業のマテリアル・コンセプト(仙台市)に出資し、半導体の次世代配線材料技術分野での組織的産学連携を始めたことが契機になっている。この組織的産学連携では、当面は銅系の半導体の配線材料の最適化・高性能化を目指し、さらにその先にある新しい"ネクスト銅"金属材料系の半導体の配線材料も研究開発し。実用化するというシナリオを描き、研究開発と事業化の活動を進めている。

この東北大発ベンチャー企業のマテリアル・コンセプトは、東北大大学院工学研究科の小池淳一教授の研究成果を基に、2013年4月に設立された企業だ。同社は、東北大のインキュベーション施設内に入居し、代表取締役の小池美穂氏の下で、銅系の半導体の配線材料の事業化を進めている。小池教授は同社のCTO(最高技術責任者)取締役を務めている。

同社は2014年3月4日に産業革新機構(INCJ、東京都千代田区)が第三者割当増資として6億円を上限とする3億円(推定)を出資したこと契機に、銅系配線材料の開発や事業化の事業資金を得て船出した(注2)。

JX金属は東北大の青葉山新キャンパス内に半導体の配線材料研究棟を建設し、2020年6月をメドに東北大に寄贈する計画を進めている(図3)。建設総額は10億円の見込みで、4階建て、総延べ床面積は約4000平方メートルの建屋の計画だ。JX金属としては、同研究棟が、東北大を中核にベンチャー企業を含む国内外の企業や研究機関などの産学官が結集し、次世代配線材料技術分野でのイノベーションを創出するインターコネクト・アドバンストテクノロジーセンター(ICAT)として、革新材料技術や非鉄産業関連の産学官連携拠点となることを目指している。

図3 次世代配線材料技術分野でのイノベーションを創出するインターコネクト・アドバンストテクノロジーセンター(ICAT)の模式図 出典:JX金属

JX金属が東北大と組織的連携協定を結んだ背景には「青葉山新キャンパスには世界的な半導体の研究拠点である国際集積エレクトロニクス研究開発センターなどがあり、さまざまな情報交換、人材交流が見込める点を高く評価したからだ」と説明する。

さらに、東北大の新青葉山キャンパス内では、次世代放射光施設の建設が始まり、"官民地域パートナーシップ"に基づく整備を始めている。2023年の運用開始を目標に、次世代放射光本体の開発などを進めている。

技術ジャーナリスト 丸山 正明

注1)東北大が設けたオープンイノベーション戦略機構は、2018年9月に文部科学省が始めたオープンイノベーション機構の整備事業に採択されたことを契機に設けた戦略的組織である。2018年12月から活動を始めている。文科省のオープンイノベーション機構の整備事業には、これまでに8大学が採択されている。

注2)この時のINCJの出資は、ベンチャーキャピタルの大和企業投資(東京都千代田区)との協調投資として実行された

機械学習のセッションができたISSCC2020

(2019年11月20日 10:10) 半導体集積回路(IC)のオリンピックといわれ、半導体トップエンジニアが集うIEEE(ITエレクトロニクスに係る国際エンジニアが集まる学会)主催のISSCC(International Solid-State Circuits

Conference)(図1)。ここにもAIの大部分を占める機械学習を集めたセッションができた。もはやAIは、一時のブームではなくなった。ソフトバンクグループ会長の孫正義氏は、「AIによって全ての産業を再定義する」、と述べている。例えば農業にAIを適用して生産性を向上し、グローバル競争力を向上させるなど、あらゆる産業にAIを使って全く新しい手法で生産性を大きく飛躍させるのである。

図1 ISSCCの日本における委員たちと極東地区のチェアたち

2020年2月に米国サンフランシスコで開催されるISSCCにおける11のサブコミッティ(分科会)に機械学習を追加して合計12のサブコミッティを設けることになった。その理由は、機械学習の利用や工夫などがこれまでいろいろなセッションで登場し始め、各セッションの査読委員は機械学習の専門家ではない場合が多かったために正しい評価法を見直したためだ。やはり、機械学習は一つの分科会として論文査読する方が理にかなっている。もはや一時のブームに終わるものではないことがはっきりしてきたからだ。

ちなみに機械学習の投稿論文数は25件あり、そのうち7件が採択され、採択率は28%となった。機械学習のセッションは二つ設けられ、セッション7では高性能機械学習、セッション14では低消費電力の機械学習、となっている。さらに機械学習で特長的なのは、アジアからの発表が多いことだ。セッション7では日本1件、韓国1件、台湾1件、北米1件だが、セッション14では中国が3件も採択された。中国の3件は低消費電力狙いであることからスマートフォンやモバイルデバイス用のCNN(畳み込みニューラルネットワーク)などが多い。

セッション7では、台湾MediaTekが7nmプロセスに向け5Gスマホに使うためのCNN推論デュアルコアで、データ再利用や重みの圧縮、非対称量子化などにより大幅に効率を上げ3.4~13.3TOPS/Wの性能を実現した。北米の1件はアリババの北米拠点と中国拠点との共同開発した、データセンター向けのCNN推論アクセラレータチップで、その性能はこれまで最高の825TOPSと極めて高い。韓国KAISTからの発表は、教師無し機械学習として注目されているGAN(敵対的生成ネットワーク)向けのプロセッサである。日本からの発表は、東京工業大学本村真人教授グループと日立北大ラボ、北海道大学との共同による最適化問題を解くデジタルアニーリングのエンジンである。機械学習というよりも量子アニーリングに近い。

セッション14での中国からの論文では、東南大学が量子化ビット数を極限まで減らして消費電力を下げた、1ビットのバイナリ型CNNチップで、回路をしきい値付近で動作させることによって510nWという超低消費電力動作を実現した。学会のためのチップのようなややトリッキーな感じのする論文だ。

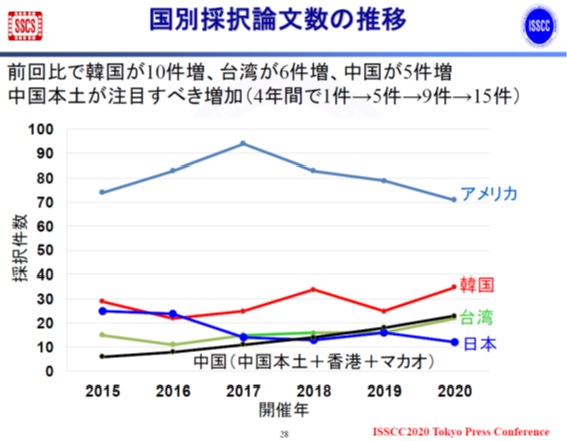

図2 日本からの発表は過去最低の12件 出典:IEEE ISSCCコミッティー

今回のISSCC全体で見た時の特長は、アジアからの採択論文が48%と多くなってきたことだ(図1)。北米が36%、欧州が16%となっている。4年前の2016年はアジア34%、北米42%、欧州24%だったから、アジアのプレゼンスが上がってきたと言えそうだ。今回は、北米の大学からの論文が49件しかなかったが、ここまで減少した理由はまだわかっていないという。

日本からの発表では、企業からの発表が10件と昨年より少し増えたが、大学の発表が前回の7件から2件へと大きく落とした。ただ、これでも企業からの発表は少なく、2015年の15件、2016年の19件からは大きく減少した。日本が今回合計で12件という数字はここ20年で最低ではないだろうか。

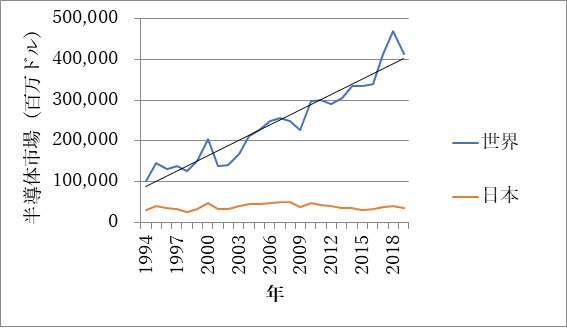

そもそも半導体製品を販売している地域を表すWSTSの市場統計では、世界の半導体がどこでも成長しているのに、日本だけが成長していないという事実がある(図3)。これはシステムを差別化するために使う半導体チップが活用されていないことを意味する。まさに今日本の弱さが出ているといえる。

図3 半導体は世界では成長するが、日本だけが成長しない ここでの半導体市場とは、半導体チップをメーカーからユーザーへ手渡した場所を指す 出典: WSTSのデータをベースに津田建二が加工

これまで総合電機の経営者たちは、半導体事業が悪いから企業の業績が悪化したと半導体事業のせいにしてきたが、半導体を切り離しリーマン後になって電機そのものの悪さにやっと気がついてリストラ始めたが、時すでに遅し、世界から大きく離されてしまっていた。半導体ビジネスはメモリのような大量生産品以外はみんなファブレスとファウンドリに分かれたのにもかかわらず、長い間電機の経営者も半導体の経営者もそのことを認めようとせず、結局、泥沼に沈み込んだままになってしまった。

ところが、今回のISSCCで基調講演を行うグーグルのシニアフェローであるJeff Dean氏は何と半導体設計の話しをする。グーグルは自分でLSI設計言語を勉強して設計できる体制を作っており、しかも逆にディープラーニングを利用して半導体を設計するというのだ。もはやグーグルは半導体メーカーになったといえよう。

日本の電機やITの経営者が半導体チップの重要性(これこそがシステムを差別化できるカギを握るモノという本質)を理解するのはいつの日だろうか。この日が来ない限り、日本の復活はないと断言してもよいだろう。今や半導体チップはソフトウエアを埋め込んだハードウエアになっていることも重要なポイントだ。財務の専門家はリストラをできても成長戦略を作れない。財務の銀行屋が半導体のトップにいる限り、半導体部門の成長は望めないと言えるだろう。

(2019/11/20)

ソニー、2019年の国内半導体メーカーの首位に

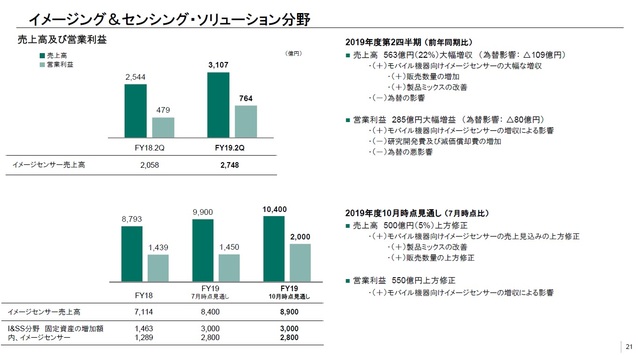

(2019年11月16日 10:13) ソニーが半導体メーカーとして国内初のトップメーカーになろうとしている。2019年10月末にソニーが発表した2019年度上半期(4月~9月期)の決算によれば、イメージセンサを設計製造しているイメージング部門での売り上げ予想は1兆400億円であり、営業利益は2000億円を見込んでいる。この内、イメージセンサの売上額は8900億円を見込んでいる(参考資料1)。キオクシア(旧東芝メモリ)は、未上場企業であるため売上額を公開していないが、ある売り上げ予想では2019年度の売上額が7511億円であることから(参考資料2)、ソニーがトップになるのはほぼ間違いない。

ソニーの2019年度第2四半期(7~9月期)決算では、イメージセンサの売上額は2748億円で、前年同期比33.5%増となった(図1)。このためソニーは2019年度の売り上げ見通しを上方修正し、7月時点で8400億円から8900億円へと予想を500億円伸ばした。

図1 ソニーのイメージセンサ部門の業績 出典:ソニー

キオクシアが集中しているNANDフラッシュメモリは、2019年世界市場では32%減とみられており、キオクシアが前年度比37%減となっているが、それほど不思議ではない。というのは、NANDフラッシュトップのSamsungが19年第2四半期の売り上げを伸ばして市場シェアを拡大したのに対して、第2位の東芝は6月に主力の四日市工場で停電事故があったことから、第2四半期の売り上げを落としたからだ。市場シェアが第1四半期にSamsungの29.9%に対してキオクシアは20.2%で追いかけていたのにもかかわらず、第2四半期ではSamsungが売り上げを16.6%伸ばしてシェアを34.9%に拡大したのに対して、キオクシアはその半分の18.1%まで落ちた(参考資料3)。

ソニー全体の中での半導体部門の位置づけはどうか。半導体部門であるイメージング&センサソリューション部門は、2019年度第2四半期の売上額は前年同期比22%増の3107億円、営業利益は764億円で、営業利益率は24.6%と立派な業績である。しかし、ソニー全社は、前年同期比2.8%減の2兆1223億円とマイナス成長だった。中でも売り上げを11%減の4935億円と大きく落としたのは、テレビやスマホを製造しているエレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション部門である。スマホは成長の余地がまだあるものの、テレビはもはやローテク。販売台数の減少によるとソニーは述べている。

CMOSイメージセンサの未来は明るい

今やソニーの成長分野となっているイメージング&センサソリューション部門は、主にスマホ向けのイメージセンサを製造しているが、3107億円という部門全体の売り上げの中でCMOSイメージセンサが占める割合は極めて大きく、2748億円と88%強を占めている。つまり、ソニーの半導体といっても、CMOSイメージセンサというカメラの目となる製品に集中した1本足打法になっている。だから、ソニーの勝利は大丈夫か、という声がないわけではない。しかし、イメージセンサの将来は実は明るい。

なぜか。これまでのソニーはiPhoneを主体とするスマホのカメラを作ってきた。スマホはもはや頭打ち、という声もあるが、実はモバイルコンピューティングはまだ始まったばかり。ディスプレイやキーボードがついてしかも片手で持ち歩けるスマートフォンというモバイルコンピュータになって初めて、ユビキタスといういつでもどこでも常時接続が可能な時代になってきたのである。スマホはついでに通話もできるモバイルコンピュータだ。これがあれば、IoTモニター、家電のリモコン、クレジットカードの決済機など、アプリを追加すれば何にでもなる。汎用コンピュータそのもの。だから、今後も成長の余地は大きい。今はメモリ(DRAM)の値上げによってスマホも値上げされたために需要が落ち込んだにすぎない。

カメラの機能は、従来の2眼から3眼になった。長距離、中距離、短距離とそれぞれの得意な画像を撮れるようになったため、今年のスマホが伸びなかったが、ソニー半導体は大きく成長した。

今後はクルマや産業機器に

今後は、クルマや産業機器、IoTセンサへの応用が本格化し始める。クルマでは、自動運転に必要なクルマや人物自転車等の検出に使うカメラ、自動運転は今後2030年までに本格的に発展していく。事故のないクルマ作りに欠かせないからだ。しかも、1台のクルマ(大衆車)に10台以上のカメラが搭載されるようになる。高級車ではすでに10台程度搭載されている。フロントカメラ(1~2台)、リアカメラ(1~2台)、サラウンドビューカメラ(4台)、死角検出カメラ(1~2台)、ドライバの顔検出カメラなどに使われている。

しかも、要求はスマホとは大きく異なる。例えばトンネルに入るときや出る時の外界のまぶしさに対処するためダイナミックレンジを広くして暗い所も明るい所も同時に見えるようにする。LEDライトを人間の目で見る時と同じようにフリッカーがなく見えるようにする。もちろん、カメラだけでは見えない吹雪や濃霧にはレーダーやLiDARを用いるなどの複数の手段が必要であるが、カメラがなくなることはなく、むしろ増える方向だ。

産業機器ではマシンビジョンというカメラが活躍する。ロボットに装着すれば、モノをつかむためのカメラとなり、製品や中間製品の外観検査では、良否判定するためのカメラになる。機械学習やディープラーニングとコンビで使えば、自動外観検査になる。産業機器では製品などが流れ作業で動いているため、エリアセンサだけではなくリニアセンサとしても使える。可視光だけではなく赤外線を吸収する材料をフォトダイオードに使えば暗闇でもはっきり見えるようになる。

赤外線センサの波長をグレーティングなどで少しずつ変えれば、物質の成分を検出するスペクトロスコピー機器にもなる。それもモバイルの分光分析機器が可能になる。

すでに使われているが、IoTセンサとして河川の水量や自然の観察などにももちろんカメラとしても、犯罪を防ぐ監視カメラとしても用途は広い。

応用が増えるだけではない。カメラ技術も進む。例えば、色の3原色であるRGB(赤緑青)フィルタのセンサの横に赤外線センサも並べて配置するエリアセンサでは、通常の2次元画像に分析用センサが追加されることになる。この構造だと、透明な袋に入れた塩と砂糖を簡単に見分けることができる。

さらに、ベルギーの半導体研究所であるIMECが今週東京で講演した時のことだが、これまでのカラーフィルタに代わって有機材料によるR/G/Bの吸収膜を重ねることで新しいCMOSイメージセンサができる。すでにパナソニックが有機CMOSイメージセンサとして発表しており、センサの小型軽量化をさらに進められる。加えて、分析用のAIチップやメモリなども3次元実装により重ねることでモバイル分析機器が可能になり、税関検査などで麻薬や外来ペットなどの侵入を防ぐことにも使える。

医療機器では、5Gと360度イメージセンサを使った遠隔手術や、体内飲み込み型の内視鏡などの用途の他、全盲の患者でも見えるようになる技術にも使える。CMOSイメージセンサチップと、薄膜固体リチウムイオン電池や演算プロセッサをコンタクトレンズに装着し、センサ出力を視神経と手術でつなぐ。今の医療では回復できない全盲患者の眼を半導体技術で治療できる可能性が出てきたのである。

こういった将来像を今からでも描ける以上、ソニーのCMOSイメージセンサの未来は明るい。ビジネス的にCMOSイメージセンサの1本足打法が心配なら、センサと組み合わせて自律的に動けるロボットや工場の自動化を推進するAIチップの開発もありうる。今後の将来がむしろ楽しみになる。ソニーのファンドであるThird Pointが半導体部門をソニーから分離せよと要求するのは無理もない。ソニーのモノづくりで唯一成長が期待できる部門だからだ。

(2019/11/16)

参考資料

1.

2019年度第2四半期連結業績概要(2019/10/30)

2. キオクシア(旧 東芝メモリ) 売上高と業績推移のグラフで財務諸表の内訳を比較分析 2019(2019/11/07)

10年後の未来を見据えたMicronがよく見えたMicron Insightイベント

(2019年10月27日 09:51) メモリ半導体メーカーのMicron Technologyがこの10月24日(現地時間)、カスタマやサプライヤーなどのパートナーとプレスを招待して、Micron

Insightを開催した。基調講演とパネルディスカッションをメインにしたイベントである。NANDフラッシュだけで比較すれば、キオクシア(旧東芝メモリ)よりも売り上げ順位は低いものの、会社全体の半導体売り上げを比べると、圧倒的に売り上げが多く2019年度では234億米ドル(約2兆5000億円)を得ている。世界第4位の半導体メーカーである。利益は公開していないが、Fotune 500(米国の経済誌Fortuneが選ぶ世界のトップ500社)の105位に位置する立派な企業になった。

図1 Micron CEOのSanjay Mehrotra氏

世界18カ国、13カ所に研究開発実験施設を置き、従業員3万7000名を擁している。同社は従業員のことをチームメンバーと呼んでおり、社員への心遣いを忘れない。チームという言葉は、ラグビーの日本チームが言ったワンチームと共通する。さらにラグビー日本チームと同様、外国国籍の社員も多く、今回、サンフランシスコのフィッシャーマンズワーフで開催されたイベントに参加している社員の顔も国籍もさまざまだ。社長がインド系のSanjay Mehrotra氏(図1)であり、世界中から優秀な人を集めている。日本のマイクロン工場でも外国人は極めて多い。個別インタビューした人たちには1~2年前に入社したばかりの役員も多い。

ITのメガトレンドを取り入れる

このイベントでは、Micronが最近のITトレンドを見ながら企業方針を、成長技術や分野に合わせて変えていっていることがよくわかる。メモリだけだとコンピュータとすそ野を広げる組み込み系(Embedded systems)だけにとどまっていたが、今やIoTやAI、5G、自律化、そしてセキュリティといったITメガトレンドに合わせるような製品やサービスが相次いだ。

「IoT」では大量のデータを発生し、それらをクラウドに送るための通信ネットワーク(5G)、さらにクラウド上でデータを意味のある情報に分析するための「AI」技術、そしてIoTのエッジに情報としてフィードバックする、という一連の流れがある。その後は、「自律的」にシステムを動かすようにするか、データを可視化して人間が判断しやすくするか、コストや人員との兼ね合いで決まる。このIoTのサイクルの中で、メモリとストレージが果たす役割が明確になってきた。

これを見据えて、DRAM、ストレージクラスメモリ(3D-Xpoint)、ストレージ(NANDフラッシュ)を数年前に用意した。それでもこの3つだけでは、速度やバンド幅(一度に読み出せるデータ数)でギャップが生じており足りない。そこで、DRAMというレイテンシ(遅れ)の小さなメモリ、その下にバンド幅の広いNVDIMM、その下に3D-Xpointパーシステントメモリ、その下にストレージが来る。ストレージの中もTLC(3ビット/セル)とQLC(4ビット/セル)という読み出し中心の動作が期待される半導体チップに分かれる。

メモリからシステムへ

そして単なる半導体メモリを作るだけではなく、SSD(半導体ディスク)というストレージディスクデバイスも揃えている。それもポータブルSSDからデータセンター用のNVMeインターフェイスを持つSSDまで揃えている。

今回明らかにしたのは、セキュリティ認証のためのコンピュータブートデバイスも開発していることだ。しかもNANDではなくNORフラッシュを使う。NANDではコンピュータの立ち上げが遅くなるためだ。いくら認証用デバイスといっても認証に時間がかかるようでは使いものにならない。だからこそ、敢えて容量の低い高速NORフラッシュを認証デバイスAuthenta(オーセンタと発音)に搭載する。もちろん、このNORフラッシュメモリも自社開発だ。しかもビジネスモデルをクラウド利用とした。つまり、MicronはNORフラッシュメモリを使うAuthentaと、Authentaのカギを管理するサービスをクラウドで利用するようなビジネスモデルを立てている。そこで、Authentaを単なるデバイスではなく、SaaS (Security as a Service)とし、運用するためのパートナーを募りエコシステムを構築する。

もう一つ、半導体メーカーなのに、発表したシステム寄りの製品は、やはりAI(ディープラーニング)アクセラレータボードだ。Micronは、AI企業のFwdnxt(Forward Nextと発音)社を買収したことを明らかにした。AIアクセラレータボードはFwdnxt社の製品だ。この開発ボードを使えば、ディープラーニングのTensorFlowやCaffeなどのフレームワーク上でアルゴリズムを開発しやすくなる。しかもAIとメモリとは相性が極めてよく、ディープラーニングのニューラルネットワークの演算に必要なMAC(積和演算)回路とメモリとは近づければ近づけるほどAIの学習も推論も速くできるようになる。ここにDRAMが生きる。さらに不揮発性の3D-Xpointメモリとコンビで使えば、AIシステムの高速性を維持しながら、超低消費電力を実現できるようになる。だからMicronはAIアクセラレータボードを次の10年をにらんだメモリ新市場を生み出すデバイスとして手に入れた。

10年先を見る経営

半導体チップで見ると、DRAM、3D-Xpoint、NANDフラッシュの3つを揃えているメモリメーカーはMicronしかいない。SamsungやSK

HynixはDRAMとNANDのみ。キオクシアだとNANDフラッシュしか持っていない。未来をどうやって広げていくのか、残念ながら東芝メモリでもキオクシアになっても見えてこない。2017年、18年のメモリバブルで大儲けしたから東芝は、本体を再建するためにやむなく切り離し巨額の資金を得て東芝再生に向けた。しかしメモリバブルがはじけた今、旧東芝メモリは四半期決算で赤字を出すようになった。

Micronの優れた経営陣は、2017~2018年の半導体バブルで浮かれていたわけではなかった。そして、2019年のメモリ不況で投資を委縮したわけでもなかった。半導体メモリを単なる3種類そろえただけでもない。アクセス速度やバンド幅、レイテンシなどで得意・不得意な製品をメモリからストレージまで隙間なく埋めていくことにした。それもメモリだけの半導体メーカーではなく、メモリを中心としてパートナーとの協業によるシステム装置の開発にも力を入れていくことだ。今回の個別インタビューでも、「次の10年は」という言葉がインタビュイーの口から何度も出てきた。つまり、どの製品が3年後、5年後、10年後なのかを意識しながらロードマップを描き未来を切り開く様子が手に取るように見えてくるのである。残念ながら、日本の半導体メーカーから、「次の10年は」という言葉を未だに聞いたことがない。

(2019/10/25)

ソフト開発者も自分の半導体チップを持てるようになる

(2019年10月 4日 14:41)ソフトウエア開発者が自分のチップを持ちたい、と考えてもそう簡単には設計できるものではない。ところが、ソフトウエア開発の要領でチップを作れるようになる。これが、Xilinxが発表したVitis(バイティスと読む)という統合ソフトウエアプラットフォーム(Unified

Software Platform)である。作る半導体チップは、プログラム可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)という半導体。

FPGAは電子機器やシステム、クラウドそのものでさえも、外から遠隔で回路構成を変えられるようになってきた。2~3年前にXilinxが発表した、SDAccelというソフトウエア開発ツールは、データセンターやクラウド内に設けたFPGAを遠隔地から操作してFPGAのプログラムを書くツールである。FPGAの内容を書き換えられるため、Xilinxは自分らを、FaaS(FPGA as a Service)と呼んできた。

図1 XilinxのXDF開発者会議の開催直前

このほど、Xilinxが米国シリコンバレーの中心地のひとつサンノゼで、10月1日~2日に開催したXDF(Xilinx Developer Forum)(図1)でVitisを発表した。Vitisには、これまでXilinxが開発してきたソフトウエアツールのOSやファームウエア、SDKに加え、組み込み用のSDSoCとSDAccelを統合化し、さらにAI専用の開発ソフトも統合化している。マイコンの統合開発ツールのようなコンパイラやアナライザ、デバッガなども含まれているが、何よりもオープンソースの最適化されたアプリケーションソフトウエアが400以上も揃っている。

Xilinxは昨年発表し今年出荷を開始した最上位のハードウエアである、VERSAL ACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform:適応型演算加速プラットフォーム)では、CPUに加えDSPやAIエンジン、そしてFPGAを組み込んでいる。特にAIエンジンはディープラーニングに特化したDNN(ディープニューラルネットワーク)を完全に別回路で用意している。

なぜ、DNNに特化したか。半導体業界ではシリコンサイクルはかつて4年に一度と言われ、最近でも数年ごとに好不況の波がやってきているが、「実はDNNの新しいアルゴリズムの革新は3~4カ月ごとに起きており、シリコンサイクルよりも速い急速に進化している分野である」とXilinx社ソフトウエア、IP、AIソリューション部門、製品マーケティング担当VPのRamine Roane(ラミーン・ローアン)氏は述べている。AIの応用はさまざまな分野で見られるが、その80~90%はDNNであるという。

精度の高いAIのアルゴリズムは、2012年のAlexNetがきっかけになり、GoogLeNetで飛躍したが、すぐにResNetが登場し、その後さまざまなアルゴリズムが生まれた。学習アルゴリズムはすでにピークを超え、学習データも十分溜まった。しかし推論用では豊富な学習データをいかに短時間で推論用に変換するか、応用ごとに対処していく必要があり、テクノロジーの進化は続いている。推論手法の次々と生まれてくるスピードは、かつての半導体勃興期やムーアの法則が全盛だったころに近い。当初のムーアの法則は、市販のシリコンチップに集積されるトランジスタ数は毎年2倍増えている、というものだった。それが18~24カ月に2倍から、さらに24~36カ月に2倍へと伸びていき、進化のスピードは緩まった。

DNNの学習ではこれまでGPUがこれまで最もよく使われてきたが、DNNでは多数のMAC(積和演算)からなるアーキテクチャをGPUも持っていたためだ。しかし、GPUや汎用のMAC演算を揃えた半導体チップだと効率が悪く、推論用には電力をたくさん消費しすぎており、電力効率は20~30%しかないとRoane氏は言う。しかし、DNN専用のアクセラレータを構成するなら効率は80~90%に改善するという。FPGAでDNN専用回路を作るが容易になるのが今回のVitisだ。

Vitisソフトウエアプラットフォームの構造に関しては、半導体の業界人向けのウェブサイトセミコンポータルに紹介した(参考資料1)。Xilinxはなぜ、このような統合ソフトウエア開発環境を作ったのか。AIを使おうと思っている企業はDNNを使ったソリューションを外部企業に委託するケースが多い。もし簡単にDNNの推論機能を実現できたら、外部に依頼する必要はなくなる。Vitisには30以上のニューラルネットワークモデルを準備しており、TensorFlowに加え、ビデオエンコーディング、ゲノム解析など今後用意していく。

Vitisは、VitalやVitalityなど活力のあるという意味に加え、Vitesse(フランス語で高速という意味)の意味も含むことから、この開発ソフトウエアツールを命名した、とフランス生まれのRoane氏は述べている。

参考資料

1.Xilinx、AIを含めた統合ソフトウエアプラットフォームVITISを発表(2019/10/01)

(2019/10/04)

日本で半導体ファウンドリが成り立たない理由

(2019年9月22日 19:07) TSMCやGlobalFoundries、UMC、Samsung、SMIC、TowerJazzなどの半導体ファウンドリは、製造を請け負うサービス業である。半導体チップを欲しがる企業として最近、グーグルやアマゾン、マイクロソフトなどインターネットサービス業者が増えてきた。アップルはiPhoneを世に出したときから、プロセッサを自前で設計してきた。最近では頭脳となるアプリケーションプロセッサAシリーズやセンサフュージョンチップMシリーズだけではなく、パワーマネジメントICやグラフィックスIPコアまでも自前で設計しようとしている。

半導体チップを欲しがるユーザーは、かつては電子機器メーカーやEMS(電子機器製造請負サービス業者)が多かったが、通信基地局の頭脳部分に納める機器に使うことを目的としてEricssonやNokiaなどの通信機器メーカーも、LTEあたりから自社設計のチップを使っている。自分の半導体チップがなくては他社との差別化が難しいからだ。

ところが、日本にはファウンドリビジネスが育っていない。日本でこれまでファウンドリ事業をやっているという半導体メーカーは実は、世界のファウンドリ事業とは大きくかけ離れている。なにが違うのか。良い製品を作れるように製造さえ充実させればよいと思っているからだ。半導体ビジネスは、設計と製造に分かれているが、設計工程がわかっていなければ顧客を取ることができない。ところが、製造さえきちんとすれば事業はできると思い込んでいる事業者が多い。

残念ながらファウンドリ事業は製造さえ良くできていても、顧客は来ない。設計とのつなぎをきちんと把握していないからだ。半導体設計は特殊技能が必要なのだが、このことを知らずに半導体ファウンドリビジネスと称している。半導体を設計するためには、システムの機能設計から論理設計、ネットリスト、配置配線、レイアウト、マスクデータ出力まであるが、それぞれ設計を検証する作業も欠かせない。ファウンドリはマスクデータ以降を手掛けるために、日本のファウンドリはマスクデータさえ受け取れば商売ができる、と勘違いしている。つまりチップが欲しい人たちの気持ちを全く考えていないのだ。

半導体チップが欲しい人たちは、残念ながら半導体設計には興味がない。マスク出力はおろか、論理設計さえ興味がない。例えばAIチップを欲しい人たちは、AIチップのアルゴリズムを一所懸命に開発するが、半導体を論理設計するための設計専用の言語であるVHDLやVerilogなどは知らない。こういった半導体設計言語をゼロから学ぶ暇があったら、新しいアルゴリズムを開発することに集中したいのである。半導体を作るファウンドリに頼んでも、設計のことがわからなければ、AIチップの受注は無理だ。

となると、ファウンドリ側で設計の知識がなければ顧客をつかむことさえできないのだ。かつてTSMCが設計ツールや設計環境を揃えるために設備や人に投資してきた。だからと言ってTSMCはIDM(設計から製造まで手掛ける垂直統合の半導体メーカー)になるつもりはない。TSMCは製造に集中したい。しかし、顧客獲得のためには設計の知識も必要なため、設計だけを手掛けるデザインハウスを作った。その一つGlobal Unichip社は、論理設計からマスク出力まで手掛ける半導体設計専門のデザインハウスである。今はTSMCとは独立に事業を行っているが、彼らは半導体設計のどの段階でも理想的な設計を行ってくれる。デザインハウスを使って注文を依頼すれば、ファウンドリを推薦してくれる。

逆にファウンドリが潜在顧客から問い合わせを受けても、設計のどのレベルまで可能なのかがわからなければ、受注はできない。ファウンドリの営業担当は、設計の知識が必要である。ファウンドリを手掛ける以上、設計者を雇わなければビジネスは成長しない。

日本でもファウンドリと称する会社は生まれたが、例えば東芝から生まれたファウンドリのジャパンセミコンダクターの組織を見る限り、メモリ以外の半導体を担当する東芝デバイス&ストレージ社の中のシステムデバイス事業部の国内主管工場としてジャパンセミコンダクターが位置付けられている。つまり、ファウンドリと称するものの、東芝の一工場にすぎない。システムデバイス事業部が設計した半導体ICのマスクデータを手渡しているようだ。東芝D&S社が設計していないチップはだれが設計するのであろうか。

やはり日本ではファウンドリビジネスはできていないと言ってよい。日本でファウンドリを推進する理由は、ただ一つ。製造が得意だからである。しかも、半導体製造ファウンドリは、製造原価に占める人件費比率が5~8%しかない。すなわち、人件費の高い国でもビジネスができる。だから、米国、台湾、韓国が上位を占めている。

加えて、微細化だけがビジネスではない。TowerJazzのようにアナログに特化したファウンドリもあり、最先端の65nmで十分に勝負できる。先週、開催されたTGS(TowerJazz Global Symposium)Japan 2019での発表によると、同社は微細化に頼らず、性能や品質を上げる技術を習得しており、ここに差別化できる技術がある。

日本の半導体が没落した一因は、得意な製造を捨て、安易にファブライトやシステムLSIに向かったことである。その証拠に、大量生産が必要なメモリ製造(DRAMのマイクロン広島工場と、NANDフラッシュの四日市工場)やCMOSイメージセンサ製造(ソニー)は日本勢も世界に負けていない。

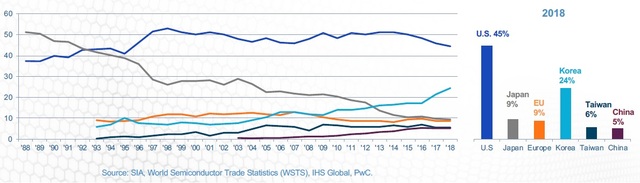

得意な製造をいつまで捨て続けているのであろうか。得意な製造を残し、しかもビジネスを成り立たせるためには、IDMではなくファウンドリの道を選択すべきだった。実は9年前にも日本にファウンドリを作るべきだと、ブログで述べたが(参考資料1)、その時の日本半導体のシェアは落ちてきたとはいえまだ20%だったが(図1)、ファウンドリ事業を手掛けてこないまま、2018年には9%まで落ちでいる(参考資料2)。

図1 企業国籍別の世界半導体市場シェア 出典:SIA 2019 Factbook

いつまでも何も手を打たない状況からは没落の道しかない。日本の半導体産業は、いつ眼を覚まし、世界の中における自社の得意な製造技術を進めるのであろうか。

参考資料

1.

一刻も早く日本はファウンドリを設立すべき(2010/10/29)

2. SIA 2019 Factbook、SIA発行

ムーアの法則は死んでいない、チップレットで生き続ける

(2019年9月17日 23:04) 半導体業界ではムーアの法則が行き詰っている、という声はある。しかし、その定義をしっかり見据えると、生き残っているともいえる。米国サンフランシスコで開催されたSEMICON Westではムーアの法則に関するパネルディスカッションが開かれ、意見が分かれた。しかし、ムーアの法則の定義が人によって異なることが、意見の分かれる結果になった。

1965年、Intelを創業する前のFairchild社にいた、Gordon Moore博士はIEEE スペクトラム誌やMcGraw-Hill(マグロウヒル)のElectronics誌に寄稿した論文の中で、シリコンチップの集積化のトレンドを見て「商用化された半導体チップに集積されるトランジスタ数は毎年倍増していく」という経済法則を見出したと述べている。この定義が実は時代と共に変わってきたのである。

例えば、毎年倍増ではなく、18~24カ月ごとに倍増する、と言われるようになった。ただ、このことは、大きなことではない。半導体の基本寸法をデザインルールと呼ぶが、その寸法に限界がやってきたことをムーアの法則の限界と呼ぶ人もいる。このため、ムーアの法則とは別に、デナードの法則(Dennard's Law)と呼ぶ、微細化が時代と共に進んできたペースもある。これらをロードマップと呼んだりしたこともあった。デナードはIBMワトソン研究所で、MOSトランジスタのスケーリング(比例縮小)法則、すなわち微細化すればするほど、半導体チップは性能が上がり、消費電力が下がるという指針を見出した。

デザインルールが原子の大きさに近づく

ここにきて微細化技術は行き詰まってきたのであるが、その原因はデザインルールが原子の大きさ(0.5nm程度)に近づいてきたからだ。元々半導体は、n型とp型をドーピングによって作り分けてきた。それもほんのわずかな量でn型とp型をきれいに区別できた。シリコン結晶原子が単位立方cm当たりほぼ10の24乗個あるのに対して、不純物原子をわずか10の15乗個すなわち、10億分の1の量を入れるだけでn型やp型になるのである。だから、半導体トランジスタの誕生後すぐにクリーンルームで製造する必要があった。とはいっても電流として取り出すのは10の18乗個以上の電子数の単位ではあるが。

Intel社が最初にマイクロプロセッサとメモリを発明した当時は、デザインルールは10µm程度だった。これでも髪の毛の1/5~1/8の太さしかない。今は最先端のプロセスは7nmから5nmへと向かおうとしているが、10nmだとしても当時の1/1000の寸法しかない。実は電流を流す・流さないのしきい値は、不純物濃度に比例するため、原子レベルまで微細になると、例えば10nmの長さの中にシリコン原子は20個くらいしかない。もちろん、1次元の長さではなく3次元の寸法の中を電子が流れるのであるから、10nm×50nm×100nmとするとシリコン原子は20個×100個×1000個=200万個しかない。不純物原子は数えられる程度の数個~十数個しかない。これでは、しきい値のバラツキがとても大きくなり、工業的に制御不能になる。このため不純物濃度に依存しない構造上の工夫によって、しきい値を制御しているのが現状だ。

Gordon Moore氏は、その法則で、シリコンチップ上のトランジスタの集積度はどんどん上がっていくことを表現したのであるが、1個のシリコンチップと定義したため、ムーアの法則は限界にきたと言われるようになった。

しかし、人間が一つのシステムの機能を上げたり、性能を上げたりしようとすると、集積すべきトランジスタ数が増えていくことは実は昔も今も変わっていない。集積すればするほど、システムとしてコストが下がるからだ。この方向はこれからも変わらない。一つの基板上に集積する方がいろいろな基板や巨大な基板に集積するよりも、性能も機能も消費電力もみんな好ましい方向に向かう。

だったら、ムーアの法則の定義を拡張すれば済むのである。半導体企業は、3次元集積や2.5次元集積をできるだけコストを上げずに実現しようとしている。つまり集積するトランジスタ数はもっともっと増えているが、平面上に集積するのではなく、垂直方向の3次元的に集積するのである。3D-ICやNANDフラッシュメモリのように1チップの中に3次元的にメモリ部分だけを重ねていく方向はある。

チップレットという新方向

最近、米国半導体業界で登場してきた、もう一つの方法は、無理やり微細化して詰め込むのではなく、経済的に見合うコストで、例えば28nmや40nmプロセスのように従来技術で経済的に歩留まりが高く可能な限り小さなサイズで集積したチップを作ることである。これらのチップを一つの基板(プラスチックのプリント回路基板でもシリコン自身の基板でもよい)上に集積し配線してつなげていく。1チップに集積するトランジスタ数が数十億個にも達すると製造歩留まりが悪くなる傾向があるからだ。むしろ1個のシリコンチップに無理にトランジスタを詰め込むのではなく、分割して1枚の基板に搭載し無理なく接続する技術を使う。やや大きな基板の上に多数のシリコンチップを載せて接続しても機能を上げ、性能を改善できる。この小さなシリコンチップのことをチップレット(chiplet)と呼ぶ。このチップレット手法が経済的に見合うのであれば、ムーアの法則を乗り越える手法になりうる。

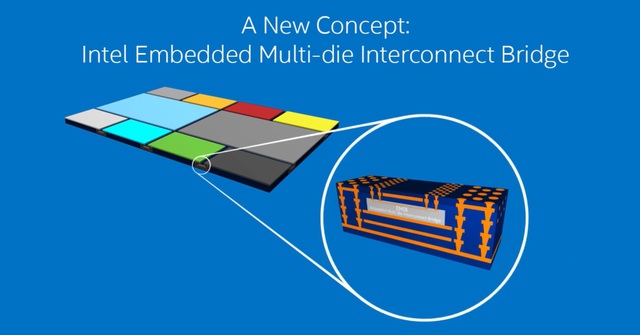

図1 IntelのEMIB技術 さまざまなチップレットを搭載し接続する 出典:Intel

ムーアの法則を長年肯定し続けてきたIntelでさえ、チップレット同士をつなぐ配線実装技術をEMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)と呼び、最近注力している。この技術を使えば、HBM2(High Bandwidth Memory)と言われる大容量で高速・広バンド幅のメモリも同一基板上に載せられるため、CPUとのやり取りを短時間ですますことができるようになる。チップ同士の接続部分はチップ程度の大きさのシリコンインターポーザであり、配線は済ませているため、チップ同士の接続にはさほど時間はかからない。これまでは基板全体をシリコンで形成するためコストがかかり、ガラスのインターポーザの提案もあったが、実用化せずに終わりそうだ。

EMIBでもそう簡単ではないらしい。Intelは今、苦労しながらEMIBを開発しているようだ。

(2019/09/17)