エレクトロニクス業界の最近のブログ記事

イヤホンジャックもUSB Type-Cに

(2016年8月21日 14:45)2カ月ほど前に、「これからのPCコネクタはUSB type-Cに一本化」(参考資料1)という記事を書いた。わずかの間にUSB Type-Cコネクタの応用は、イヤホンジャックにまで及ぶようだ。つまり、アナログ時代から長い間使われてきたイヤホンジャックも、これからはUSB Type-Cコネクタに置き換わるだろう。このようなトピックスが先週米国で開催されたインテル開発者会議(IDF)で議論されたと報じられている。

実は、今年の春ごろからiPhone 7のデザインで、オーディオ用のイヤホンジャックが給電用の平べったいコネクタ(Lightningコネクタと呼ばれている)に代わるという噂があった。USB Type-Cコネクタは、アップルのライトニング(Lightning)コネクタ(図1)と似た表裏の区別なく挿して使えるものであり、アップルのiPhoneはこの意味で先行したコネクタとなっている。似たようなコネクタであるUSB Type-Cがパソコンからモバイルに使われるようになり、今回さらに3.5mm径のイヤホンジャック(オーディオ端子)までType-Cに代わろうという訳だ。

図1 アップルのライトニングケーブル&コネクタ

Type-Cはアップルのコネクタと同様、電源ラインも搭載されており、一つのコネクタで信号ラインと電源ラインを含んでいる。音楽を楽しんだりビデオを視聴したりするのも全て、一つの端子ですむなら便利になる反面、コネクタメーカーに与える影響が大きい。USB Type-C仕様のコネクタ、イヤホンジャックコネクタとの生産比率を今後変えていく必要があるだろうし、イヤホンジャック専門の生産者ならUSB Type-Cへの参入も見据えていかなければならない。

USB Type-Cコネクタには、iPhoneのイヤホンと同様、音量調節ボタンも組み込めるため、無駄な消費電力を減らすことができ、電池を長持ちさせられる。また、その厚さは2.6mmと決まっているため、オーディオのイヤホンジャックの厚さ3.5mmよりも薄くなり、よりスリムなモバイル機器を設計できるようになる。

さらにデジタルオーディオは、アナログと違い、さまざまな音に加工できる。例えば、大きなコンサートホールで聞くような音響を実現したり、あるいはジェットエンジンや大型列車のような大きな騒音を打ち消し合ったりすることもできる。このためアナログでドルビーやボーズのようなプレミアムなオーディオ会社の製品ではなくても、プレミアムな音楽を手軽に楽しめるようになる、とインテルのアーキテクトであるブラッド・サウンダーズ氏がIDFで述べたようだ。

USB Type-C規格に信号線と電源線を含めると同時に、表裏どちらに挿してもかまわないというメリットは使い勝手が極めて良い。先駆的な製品では、アップルのMacBook、HPのSpectreノートパソコン、グーグルのNexus 6P、サムスンのGalaxy Note 7ファブレット(電話を意味するPhoneと、Tabletとの造語で、画面サイズ5~6.5インチのスマホを指す)にはすでに搭載されている。

テクノロジー的には、Type-Cの電源ラインは100Wまで使えるため、急速充電が可能になる。もちろん、プロトコルの取り決めやパワーマネージメントICなどの半導体技術がモノを言う。インテルはFPGAメーカーのアルテラを2015年末に買収しており、アルテラはその前の2013年に、パワーマネジメントメーカーのエンピリオン(Enpirion)を買収して手に入れている。つまりインテルはパワーマネージメント部門も持っており、特に微細化技術が必要な高集積マイクロプロセッサやSoC、アプリケーションプロセッサに欠かせない低電圧・大電流の電源設計には絶対的な自信を持つ。インテルのUSB Type-C推進により、この先ほぼデファクトスタンダートとなろう。

(2016/08/21)

参考資料

40年前からオープン化で成長続ける会社

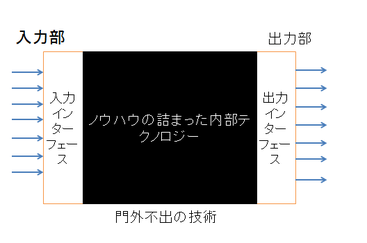

(2016年8月 9日 23:13)熟知している人が意外に少ないのが真のオープン戦略。標準化、インターオペラビリティ、オープンイノベーション、プラットフォーム、エコシステム。オープン化とは技術を丸裸にしてみんなに見せることでは決してない。入力部と出力部分のハードウエアとソフトウエアをみんなで同じものを作って共有し利用しようという考えがオープンであり、標準化である(図1)。ここには日本発とか米国発とか全く意味を持たない。

図1 システムの入力と出力のみをオープンに 中の技術は知的財産としてブラックボックスにしておくもの

今さらかもしれないが、これらのオープンに関する言葉は全てグローバルの勝ち組企業の共通点である。ARMしかり、Googleしかり、Intelしかり、である。このうち、IPベンダーのARMがファブレス半導体の道を捨て、IPベンダーに専念したのは1990年代に入ってからだ。半導体メーカーのIntelがPCIバスを提案してオープン化を打ち出したのも90年代になってから。はじめからオープン化を志向したGoogleが創業したのは1998年。

ところがGoogleよりも20年以上も古い1976年創業で、始めからオープン化を志向して現在に至る企業がある。1976年創業の測定器メーカーNational Instruments社である。測定器とは、電気(電圧や電流)の形で見える化した道具、と定義できる。例えば、果物の甘さ、すなわち糖度を測る道具も測定器だし、水質の汚染具合を測るのも測定器である。測るべき対象物はできれば数字で表したい。それも過去から現在までの数字の変化を見たい。さまざまな要求が出てくる。

これらの測定器には、物理量や化学量を電気に変換して実際に測定する部分と、その取得した数字を記録したり、グラフ化したり、色を付けたりする演算部分がある。そこで測定器を、測定部とデータ処理部に分けることができる。データ処理部はパソコンに任せ、測定部分だけ1枚のプリント回路基板上に回路モジュールを形成する。その回路ボードをオシロスコープ回路、スペクトルアナライザ回路など、専用の回路ボードとして作っておけば1台の筐体でボードを差し替えるだけでいろいろな測定ができることになる。NIは創業当時から、こういった発想で、回路ボードを差し込むだけでいろいろな測定器を作ることができることを志向した。いわばオープンなプラットフォームをベースとした測定器である。

さらに測定すべき回路を設計したり、測定データを処理したりするのにソフトウエアがあれば、さらにフレキシビリティが増す。こうして1986年に生まれたテストプログラムを作るためのソフトウエアLabVIEW(Laboratory Virtual

Instrumentation Engineering Workbench)は、最初はグラフィカルユーザーインターフェースを持つアップルのマッキントッシュにインストールした。しかし、当初のLabVIEWはあまり使われなかった。LabVIEWの父と言われるJeff Kodosky氏(図2)はNIWeek 2016の基調講演の中で「どんなエンジニアも実際にマックを買うつもりがあったのだろうか?」「我々がターゲットとしていた顧客のエンジニアは実際には自分でテストプログラムをパソコンでベーシックやC言語で書き続けていた」と語っていた。しかし、幸運なことに科学者やエンジニアはMS-DOSパソコンよりもマックを好んだ。そのようなエンジニア顧客を獲得した。

図2 LabVIEWの父、Jeff Kodosky氏

それ以来、NIはハード作りとソフト作りに力を入れた。ソフトウエアは書き換えるだけで同じ一つのハードを変えなくても様々な機能を実現できる道具である。ハードウエアはいろいろなソフトウエアを書けるようにするコンピュータベースのシステムである。

NIは、ハードウエアプラットフォーム(PXIやCompactRIOなど)とソフトウエアプラットフォーム(LabVIEW)を生み出すことで、あらゆる測定器を生み出せるようになった。あらゆる電子エンジニアにオープンに提供できるようになった。ここにオープン、プラットフォーム、インターオペラビリティ(どのようなボードでも差し替えるだけで済む)、そして入出力バスやインターフェースは標準化されたものだけを使う。当初はGB-IBバスであった。最近はPCIeバスである。

NIはこういったオープンやフレキシブルという言葉にこだわるのは、どのような測定器もハードとソフトだけで素早く構成できるからだ。だからこそ、ドッグイヤーと言われる現代にNIの当初からの戦略が通用する。すなわち、良いものを早く安く提供する、という現代にフィットする。それだけではない。これから先も、この手法に将来性を感じるからこそ、オープンでみんなが開発できるようにするためのエコシステムも構成している。

こういった世の中の流れは、コンピュータが計算機として存在するのではなく、さまざまな機器が制御やちょっとした演算にコンピュータの考えを利用するようになったことと関係する。このような機器は「組み込みシステム(Embedded System)」と呼ばれる。今やほとんどの電子機器が組み込みシステムになっている。だからこそ、ハードウエアだけではなく、ソフトウエアも一緒に活用することで、良いものを安く速く設計・製造できるようになったのである。ソフトが得意だがハードは苦手、あるいはその逆なら、得意な企業と組めばよい。それがエコシステムになる。

NIはLabVIEWができた時点で測定器という組み込みシステムを開発してきたと言える。だから今のトレンドと同じ向きを指している。オープンとは誰でも使えるもの、インターオペラビリティとは誰のハードやソフトともつなげること、標準化とはみんなが使えるように統一すること、プラットフォームとはいつまでもずっと使えるハードやソフトのこと、そしてエコシステムとはそれぞれ得意な技術を持った人たちの集まりのこと。こういった言葉が少量多品種の現代をよく表している。

(2016/08/09)

原発はハイテクで将来なくせる

(2016年8月 5日 02:24)National Instrumentsが開催するNIWeek 2016にやってきて、米国のオークリッジ国立研究所が、再生可能エネルギーだけで電力を賄えるようにする研究を行っていることを知った。発表の壇上に上がった研究者の一人は、原発はなくせる、と確信を持って語った。

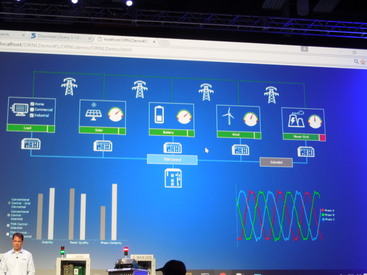

オークリッジ国立研のデモには、きれいな正弦波の交流電力波形を発生(発電)させる風力、ソーラーのシステムと、蓄電するためのバッテリ管理システム、系統連携といった送電グリッドシステムからなる5つのシステムを見せた。このシステムの内、発生・供給する交流電力波形をトップデータでは±10ns以内で揃えられるというのである。

これだけの精度で発電した交流電力の位相を合わせられれば、再生可能エネルギーの変動があっても交流電力はしっかりと固定できる。逆潮流が起きる心配は少なくなる。これはタイミング技術を導入したことで達成できた。つまりエレクトロニクスの最先端テクノロジーを知っていることがカギを握ったといえる。

テクノロジーを知らない者同士が原発再稼働反対、賛成を呼び掛けても説得力がなく、対立するだけである。原子力発電は将来、減らすことのできることが見えてきた。今のローテクの原発では、再稼働せざるを得ないが、ハイテクを使えば原発は要らないことが可能になりそうだ。長い目で見ると、再生可能エネルギーだけでエネルギー事情を賄える。どうやらテクノロジーが電力事情に追いついたようだ。

もちろん現在の原発はまだローテクであるため、すぐに原発を廃止することはできないが、少なくとも10年後、20年後には廃止するという目標は設定できそうだ。再生可能エネルギーだけで電力事情を賄おうとすると、風力は風任せ、ソーラーは夜間には発電できない、といった事情のために変動が大きく、大規模な再生可能エネルギーの発電は難しい。九州電力は1~2年前、九州地域内の再生可能エネルギーが増えていった時にもうこれ以上は受け入れられない、という宣言を発したが、それは変動に対応できるテクノロジーが今スグ使えなかったからである。

今の原発は、変動の少ない電力を供給できる。しかし、数十年~百数十年に渡る放射能の危険性は間違いなく存在する。かつて政府が原発は安全と叫んだ時に、だったら東京に作ればいい、という声が上がっても実現はできなかった。危険だからである。福島の第1・第2原発の事故で明らかになったように、原子炉は暴走してしまえば人間がコントロールできなくなる。危険であることには変わりない。

だからこそ、いつかは原子力を廃止して再生可能エネルギーだけで電力を得るようにすべきではある。そのためのテクノロジーは出てきているからだ。この同期をきっちり合わせるTSN(Time synchronized network)技術は電力のマイクログリッドだけではなく、5G通信技術での遅延を抑えるための技術にも使える。これからの技術であるため、原発廃止の道筋、ロードマップを立てて廃止に向けた技術も開発していかなければならない。これなしでは日本は世界から遅れる恐れもある。

逆に、再生可能エネルギーだけで電力を賄えるテクノロジーを日本が世界に先駆けて確立していくことこそ、ハイテク立国日本復活への道ではないだろうか。

(2016/08/05)

SBによるARM買収;顧客はバッド、ライバルはグッド

(2016年7月29日 15:48)ソフトバンク(SB)によるアーム(ARM)社の買収を半導体エンジニアはどう思っているのだろうか?半導体チップ設計者(つまりアームの顧客)の68%はこの買収を長期的には良くない、と思っている。しかし、EDA/IPベンダー(つまりアームの競合メーカー)の64%はこの買収を長期的に良い、と思っている。このようなアンケート結果が出ている。

これは、米国半導体業界のウェブサイトDeepChipが186名の半導体チップ設計者・検証エンジニア、および47名のEDA/IPベンダーのエンジニアに行ったアンケート結果である。まず、チップ設計者・検証エンジニアの答えを見てみよう。

短期的に「良い」、「悪い」、「どちらでもない」という単純な問いかけのアンケートでは、

良い 8%

悪い 6%

どちらでもない 74%

という結果だった。つまり短期的には、よくも悪くもないということだ。

しかし、同じ質問を長期的にどうか、と聞くと以下の答えだった;

良い 12%

悪い 68%

どちらでもない 19%

長期的には悪くなるという答えが68%もいるのだ。

そこで、悪くなるというエンジニアにその理由を聞いてみると、

英国にとって悪い 7%

IoTはバブル 12%

日本のエンジニアは保守的 13%

ARMの価格が上がりそう 19%

ARMの革新やエコシステムを壊す 14%

RICS-V/MIPS/DW

ARCに移行し始めている 20%

半導体設計者とは全く対照的に、アーム社のライバルであるEDA/IPベンダーは64%が長期的に良いことだと述べている。そのコメントを見ると、「アームのライバル会社にとっては、市場を取れるチャンスになる」と、露骨に歓迎しているコメントがある。「これは悲劇だ」と述べている英国の編集記者もいる。

なぜネガティブな反応なのか。アームのビジネスは、前にも述べたように、半導体チップの中の一部のCPUと呼ばれる部分(ここに知的財産があることからIPと呼ばれている)だけを設計し、ライセンス供与するビジネスだ。半導体メーカーが直接の顧客であり、アームからCPU回路を買い、自分の半導体チップに集積する。ライバルとしては、MIPS(ミップス)やRISC-V(リスク・ファイブと発音)などのCPU IPがあるため、ARMを使うべきかどうか迷っている顧客がいれば、ほぼみんな非ARMに移行するだろうと述べているコメントもある。

アームの最大の特長は、信頼(Trust)である。アームを中心にソフト開発企業、ソフトを開発するためのツールを開発する企業(EDAベンダー)、書いたソフトを検証するためのソフトを開発する企業、検証ソフトを書く企業、製造するファウンドリ企業、実にさまざまな企業と仲間を作り、半導体メーカーが半導体SoCを開発するためのIPを供与してきた。その信頼関係が崩れることを最も恐れているのである。

だから、半導体開発設計者は、長期的には新しいIoTデバイスの開発などでは今回の買収はまずい、と感じている。従来のスマホ用のプロセッサを開発し続けるQualcommやMediaTekなどの半導体設計企業は、アームを使い続けざるを得ないだろうが、IOTのように新しい応用の半導体を開発するのなら、アームにこだわる必要は全くないという。となると、アームの顧客は減少して行くことになる。

アームはこれまで、創業者のRobin Saxby卿(Sirの称号を持つ)がIPベンダーにこだわり、半導体設計には関与しないというスタンスを保持し続け、その後のCEOだったWarren East氏(図)に取材した時も半導体メーカーにはならない、と明言していた。だからこそ、中立的な立場を維持することで、半導体メーカーから信頼を勝ち取り、ソフトウエアを書く企業などが協力して、エコシステムを構築してきた。東京に本社を持つ通信業者によって、この信頼関係を崩されるのではないかと半導体設計者は恐れ、ライバル企業は今がチャンスと思っているのである。

(2016/07/29)

アナデバとリニアの合併劇の狙い

(2016年7月27日 23:21)今朝もビッグニュースが入ってきて、1日中振り回された。アナログ半導体の老舗、アナログ・デバイセズ社が同じアナログ半導体の雄であるリニアテクノロジーを148億ドルで買収するというのだ。半導体産業の再編はまだ続いている。デジタル時代なのになぜアナログか。合併の狙いは何か。

共にアナログ半導体メーカーであり、特にADI(Analog Devices Inc.)は、ボストン郊外の本社を構える1965年創立のアナログ半導体の老舗だ。片や、LTC(Linear Technology Corp.)はシリコンバレーに居を構える1981年創立のアナログ半導体メーカー。アナログ半導体同士の企業がなぜ合併するのか。

この合併劇をひも解く前に、アナログ半導体とは何かを簡単に紹介しておく。一口にアナログ半導体と言っても、オペアンプからコンパレータ、パワーマネジメント、A-D/D-Aコンバータ、RF回路、インターフェースICなどなどいろいろある。しかも、民生用よりも産業用が多い。ADI、LTC共に産業用の半導体に強い。

時代はアナログからデジタルにシフトしているから、アナログ半導体は落ち目になるから業界再編するのだと思う人がもしいれば、それは大きな間違いである。ADI、LTC共に営業利益率は30~40%もあり、財務体制は実にしっかりしている。営業利益率が10%に満たない日本の大手電機メーカーとは大きく違う。

ごくごく単純に今のデバイスを見ると、確かにデジタル製品が満ち溢れていることには違いない。かつてのテレビはアナログ回路だけでできていた。デジタル化が進み、テレビ放送の信号変調でさえデジタルになっている。そもそも1980年ごろの日経エレクトロニクスを見ると、「デジタル時代のエレクトロニクス」というようなこれからはデジタル化の波が押し寄せてくるというようなコンテンツが多かった。もちろんそれは事実。しかし、例えばデジタルそのものと思えるパソコンやスマートフォンの中身を見てみると、マイクロプロセッサやメモリ、その他のデジタル回路はもちろん詰まっているが、プリント回路基板にはアナログ回路も実に多い(図1)。

図1 組み込み製品にはアナログが多い 組み込みシステムと書いたデジタル回路以外はすべてアナログ回路で、組み込みシステム中のインターフェースもアナログ回路である

デジタル回路は、1(オン)と0(オフ)の二進法だけですべてを表現するため、ロジック回路でANDやNOR、NOT、OR、NANDなどを表現し、システムのフローチャートを構成していく。しかし、最後のところ(出口)も1と0だけだと、人間が見て触って聞いて感じてみるなどの人間とのインターフェースを表現できなくなる。このため、人間との係わりはどうしてもアナログになる。デジタルの塊のパソコンでさえ、アナログICがたくさん詰まっている。また、電源回路はアナログである。家庭のコンセントからデバイスを動かすのなら、100Vの交流電源を5Vないし3.3Vなどの直流に変換しなければ、ICは使えない。スマホでさえ、約3.8Vのリチウムイオン電池1本で、すべてのICを動かすために、DC-DCコンバータと言われる電圧変換ICが必要になる。微細化しているアプリケーションプロセッサは1.2Vで動き、液晶ディスプレイは3.3V、1.5V、5Vなどさまざまな電圧を使うため、3.8Vからこれらの電源電圧を作りださなければならない。だからパワーマネジメントICが求められる。

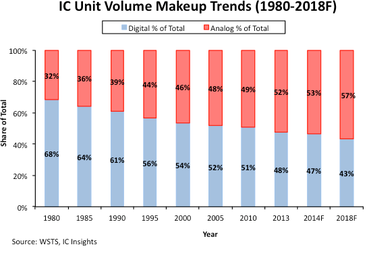

アナログ半導体とデジタル半導体の数量を見ると、実は1980年から現在に至るまでずっとアナログ半導体の方が一方的に増え続けているのである(図2)。最近だと、性能よりも優れたユーザーエクスペリエンスが競争力のカギを握る時代となったことを半年前に書いた(参考資料1)。アナログ半導体は実は参入バリアが極めて高い。後述するが、アナログ回路の世界は、エンジニア経験5年、6年は鼻たれ小僧にすぎないほど、経験と知恵がモノをいう。

図2 アナログ半導体の方がデジタル半導体よりも数は多い 出典:IC Insights

さて、ADIの得意なICは、アナログ-デジタル変換器(A-Dコンバータ)やデジタル-アナログ変換器(D-Aコンバータ)などのデータコンバータIC。片やLTCは高性能な工業用パワーマネジメントICが得意。例えば、イーサネットケーブルに電源電圧も同居させるPOE(Power on Ethernet)と呼ばれるICや、変換ロスの少ない同期整流ICなどを持ち、最近ではIoT(モノのインターネット)時代に備えて、ワイヤレスセンサネットワークのベンチャー企業であったダストネットワークス社(ゴミのようにセンサをばらまくという意味でダストと名付けたと創業者から聞いた)を買収した。

今回買収するADIは、データコンバータが得意なうえに、最近RF(高周波回路)半導体が得意なヒッタイトマイクロウェーブ社を買収し、ワイヤレス回路を強化した。ADIとLTCは同じアナログ半導体メーカーといえども、持っている製品ポートフォリオが違うのである。だから、両社は合併することで合意したのだが、その狙いは打倒TI(Texas Instruments)と、アナログエンジニアの確保にある。

アナログ半導体では、第1位のTIは断トツで、2015年の売り上げは83億ドル。2位のInfineonが29億ドルでADIは4位で27億ドル、LTCは8位の14億ドルである。ADIとLTCを単純合計すると、41億ドルとなり2位に浮上する。これでもTIの半分だが、ともに財務は非常に健全であり、製品ポートフォリオは広がりを見せる。もちろん、製品のダブりがないわけではないが、比較的少ない。ADIから見てLTCは自動車市場に強く、IoTにも強い。将来性を買った。

アナログ半導体、最大の問題は、人である。アナログ回路を理解できて、自分でより良い回路を設計できるには最低でも10年はかかると言われている。日本ではアナログ回路を研究している大学の研究室の数は両手にも満たない。数年前にLTC会長のボブ・スワンソン氏に米国にはアナログエンジニアが多いからうらやましい、と言ったら、「とんでもない。アメリカでも優秀なアナログエンジニアを確保するのがとても難しい。もしカリフォルニアに来たくないが優秀なエンジニアを見つけたなら、彼/彼女の希望する場所をデザインセンターとする」と述べていた。

ADIは東海岸ボストン近くのMIT(マサチューセッツ工科大学)から学生を採用できるといううまみはあるが、MITと言えども優秀なアナログエンジニアは少ない。だから、優秀なエンジニアを探すよりも、買収して手に入れる方が実は簡単なのだ。TIでさえ、1995年にアナログに集中するという方針を明確に定めて以来、バーブラウン、チップコン、そしてナショナルセミコンダクターなどを買収して自社のない製品を補完しながら企業を強くしてきた。

これからのIoTとワイヤレスコネクティビティ、カーエレクトロニクスなどアナログ技術がモノをいう成長分野を狙って、自社の足りないところを補っていくための買収戦略はまだまだ続きそうだ。

参考資料

ソフトバンクがARMを3兆円強で買収

(2016年7月18日 14:18)ソフトバンクが英国のプロセッサIP回路専門会社のARM(アーム)社を240億ポンド(3兆3600円)で買収するとBBCニュースが伝えた。なぜソフトバンクは半導体メーカーではないARMを買うのだろうか。

ソフトバンクは今モバイルネットワークの大手企業に成長した。米国のSprint(スプリント)社を買収し、アリババやYahooジャパンの大株主でもある。NTTドコモやKDDIと肩を並べるモバイル通信業者でありながら、インターネットのサービス産業にも乗り出したいと思っている。通信業者は、「俺たちはドカン屋か?」という意識があり、通信業者が構築したモバイルネットワークを利用してサービスを行っているグーグルやアマゾン、あるいはアップルに対しても対抗意識が根底にある。

ソフトバンクは単なる通信業者には終わりたくはない、という意識が他の通信業者よりは強い。グローバルの通信業者の中では、海外での知名度は最も高く、NTTドコモを知らなくてもソフトバンクを知らない記者は欧州や米国にはいない。

ソフトバンクは最近、人型ロボット「ペッパー」を売り出している。IBMが開発した人工知能「ワトソン」をペッパーに導入することで提携している。IBMがコグニティブコンピューティングと呼んでいる人工知能(AI)は、プログラム主体のこれまでのコンピュータとは違い、学習することで人間のような経験を積み確率論的に答えを出す。AIではプログラムに代わってアルゴリズムの良し悪しで、学習効果が違うという特長がある。優秀なAIアルゴリズムを開発するエンジニアは、今や世界的に引っ張りだこだ。

一方、グーグルやアップル、アマゾンなどのOTT(Over the top:トップである通信業者のさらに上でサービスをする業者のこと)が、独自に半導体チップを作り始めている。彼らが目指す、AIやコンテキストアウェアネス技術にとってこれまでの半導体プロセッサチップでは効率が悪いため、独自のAIアルゴズムに沿った効率の良い半導体チップを開発しているのである。幸い、ソフトウエアやサービス産業でさえ、最近は設計さえできれば、製造をファウンドリと呼ばれる請負業者に託すことができるようになっている。自ら工場を持つ必要がない。だからこそ、グーグルやアマゾンも半導体チップを作るようになっている。

ではなぜソフトバンクはARMを買うのか。はっきり言って、ソフトバンクにとって成長していけるのか疑問が多い。ARMはプロセッサ回路を持つIPベンダーであり、半導体メーカーではない。プロセッサ回路を半導体メーカーにライセンス供与するというビジネスである。通信用半導体最大手のクアルコム(Qualcomm)やアップル、サムスンのアプリケーションプロセッサにはARMの回路が入っている。これだけではない。ほとんど大手の半導体メーカーがARMのプロセッサ回路(回路そのものが知的財産権を持っているためIPあるいはIPコアと呼ぶ)をライセンス購入している。携帯電話やスマートフォンの100%にARMのプロセッサ回路が入っている。

ARMのビジネスモデルはライセンス供与だけではない。供与した半導体メーカーがチップを量産すると、今度は生産量に応じてロイヤルティ料を受け取る。半導体メーカーのチップに集積するプロセッサ回路に関するサービス料も受け取る。半導体チップは設計も製造もしない。ARMのプロセッサ回路を買って半導体メーカーが設計製造するのである。インテルでさえARMの回路を購入している。

ARMプロセッサ回路の特長は、ソフトウエアを開発したり、開発するためのソフトやハードのツールを開発したりするメーカー、設計ツールや製造サービスなどの仲間が大勢いるということだ。プロセッサはソフトウエアでカスタマイズできる半導体であるため、ソフト開発の仲間が大勢いることは実はユーザーから見るととても重要である。こういった仲間の集まりを、生態系と同様な仕組みになっていることからエコシステムと呼んでいる。

ソフトバンクはなぜ、半導体メーカーではないARMを買うのか。もちろん、ソフトバンクがAIに力を入れる以上、独自の半導体プロセッサを欲しくなるのは当然である。しかし、ARMは半導体メーカーではない。ソフトバンクはARMの実情を本当に知っていたのだろうか。ARMはこれまで半導体は決して作らないと公言していた。ということは、ソフトバンクはAI向けの半導体を作らないことになる。AI向けの専用半導体チップを作らないのであれば、AIを使ったペッパーの性能も機能もいつまでも悪いままになる。

ではソフトバンクはARMを買収して、半導体を作ってもらおうとするのか。残念ながら、AI用の半導体を作りたいのならARMは適切ではない。プロセッサIPコアを持っていても、他の回路との接続やレイアウト(配置・配線)などの設計技術も必要であるが、ARMはそれを持っていない。つまり、すぐには半導体は設計できないため、かなりのノウハウを積んでいく必要がある。

逆にソフトバンクが半導体を作らないのなら、ARMのビジネスモデルは従来通り、使えるのだろうか。ARMが世界の全ての半導体メーカーにライセンスしていることをソフトバンクが承知しているのなら、半導体を作らなくても、ARMのライセンスビジネスとエコシステムを活用して、世界の半導体メーカーを支配しようとしているのかもしれない。しかし、ARMの良さは、半導体メーカーではないという中立性にあると思う。ソフトバンクに支配されて、ライセンスビジネスは成長できるのだろうか。

(2016/07/18)

IoTは超少量多品種製品、いかに安く作るか

(2016年7月 4日 17:15)IoT(モノのインターネット)の目的は、インターネットにつなぐことではない。クラウドにつなぎデータを解析して全てのモノ(Things)をもっと賢く(Smarter)することである。IoTコンセプトの先駆者の1社であるナショナルインスツルメンツ(National Instruments)は、最近IoTとあまり言わず、スマート(賢い)コネクテッド(接続された)デバイス(モノ)というようになってきた。

セントラルヒーティングが主体の米国家庭では、サーモスタットと呼ばれる温度コントローラが置かれていることが多い。これは温度センサそのものであり、部屋の壁などに設置しておき、無線で温度・湿度を測定し、そのデータをZigBeeなどのメッシュネットワークで家庭内のエアコンに送り温度などを制御する。米国のホテルでよく見られるバイメタルを使って部屋の温度を調節する方法とは違い、このスマートなサーモスタットは人が最も快適に過ごしたい場所に置けば、部屋を快適な温度に調整してくれる。このスマートサーモスタットは2010年10月に初めて出荷されて以来、累積で320万台を出荷したという。

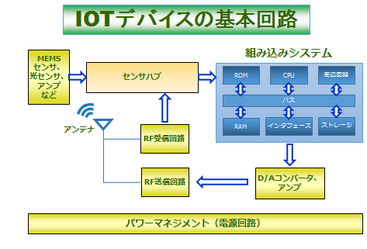

NIはこれをスマートサーモスタットと呼んでいる。というのは、初出荷以来、内部のソフトウエアを43回もアップデートしたからである。ハードウエア的には、温度や湿度センサからZigBee/802.15.4のベースバンドや2.4GHzのRF、パワーマネジメントIC、モーションセンサ、オプティカルフィンガーナビゲーションモジュールなどを搭載しており、このセンサからの情報をデジタルにしてエアコンに送信し温度を調整する。ソフトウエアは機能を追加したりサービスメニューを追加・修正したりするなど、機能を上げるためにソフトのアップデートで対応する。

モノを賢くすることは、これだけではない。先月、IoTベンチャーの話を紹介したが、この中で富士通ぜネラルのエアコンを賢くしようという動きもあった(参考資料1)。アイラネットワーク(Ayla Networks)は、クラウドベースのソフトウエアプラットフォームを開発しているベンチャー企業だが、富士通ゼネラルが開発中のエアコンにIoTデバイスを搭載、Wi-Fiでクラウドにつなぎ、エアコンの稼働状態を常にメーカー側が監視、そのデータをとるサービスを行う。エアコンのデータとは、モータの稼働状態やファンの目詰まり状態、さらにユーザーがどのような外気や室内の温度の時に動作させているか、一日何回オンオフしているか、などのユーザーの使用状態なども差す。これらのデータをアプリなどで見られる形に加工する。電機メーカーは、次の製品開発にこういったデータを活用できる。

工業用の装置でもより賢くするインダストリー4.0という動きがあるが、これもハードウエアの主体はIoTデバイスであり、まさにスマートコネクテッドデバイスである。これは、産業機械にIoTデバイスを取り付け、機械の温度や振動の周波数や頻度、それも機械にとって重要な場所に設置する。機械の稼働状態を測定するだけではない。生産性を上げるため、例えば半導体製造では、シリコンウェーハにCVD(化学的な蒸着)やエッチング(プラズマを含む化学反応を利用して不要な部分を除去するための工程)などの工程ではガス圧やガス流量、温度、さらには履歴(それまでに何枚のウェーハを処理したか)など、必要なデータをサーバなどで解析し、処理する。解析せずにそれまでと全く同じ条件で処理しても同じ結果が得られず歩留まりが落ちるため、最先端の半導体工場ではデータを解析しながら製造条件を自律的に変えられるようにしている。まさにインダストリー4.0のコンセプトを国内外の半導体メーカーが行っている。

このようなIoT製品は、これまでに経験がないほどさまざまな産業に使われ、超少量多品種になる。こういったIoT製品はしかも安くなければ使われない。超少量多品種製品を低コストで設計製造するためにどうするか。ここがメーカーの頭の使いどころである。製造業向けの研究開発用のテストシステムを設計製造しているNIも同様、低コストで超少量多品種のテスターを作るためのコンセプトを打ち出している。

IoT時代のスマートコネクテッドデバイスをテストする方法は、実はNIがこれまで進めてきた方法そのものだった。つまり、NIがとってきたテクノロジーは超少量多品種に向いたテクノロジーなのである。IoTデバイスは、使われる応用ごとに仕様が違う。だからといって、それぞれの専用機(専用テスター)を開発していてはコスト的に合わない。そこで、ハードウエアとしては、できるだけ少ない台数のプラットフォームを作る。一つのプラットフォームで、まかなえる応用を数百揃え、それでも対応できなければ、別のプラットフォームを作る、という考えだ。

NIがスマートテストシステムと呼ぶコンセプトは、オープンでフレキシブルなソフトウエア、モジュール式のハードウエア、強力なエコシステム、そして顧客がその価値を決める、というもの。基本的なシャーシを用意しておき、基本インターフェースをPCIeとし、それをベースとするパソコンベースの計測システムとする。シャーシには、高精度の測定メーター用のモジュールや、高精度高速のデジタイザ用のモジュール、あるいは高周波回路(RF)専用のモジュール、インテルのXeonプロセッサからなるパソコンモジュール(コントローラ)などを差し込むとエンジニアが欲しい測定機に早変わり。ユーザーであるエンジニアがシステム開発するためのソフトウエアはLabVIEW、テストプログラムを作成するためのソフトウエアはTestStand、をそれぞれ利用する。

全てのモジュールではないが、モジュールというハードウエアをユーザーであるエンジニアが変更したい場合には、ハードウエアをプログラムできるFPGAというICを搭載しており、そのプログラムを変更すれば、モジュールをカスタマイズすることができる。こういったモジュール方式のプラットフォームを使いながら、さらにカスタマイズもできるというコンセプトだ。

こういった考えは、IoTデバイスや半導体チップを作る側にも参考になるはず。ある程度、大きな仕様をプラットフォーム化しておき、カスタマイズはCPUを使ったソフトウエアで行い、それでもできないような高速化や専用機能をつけたい場合にはFPGAでカスタマイズする。こういった組み込みシステムこそが、低コストで超少量多品種に対応するテクノロジーとなる。インテルはFPGAメーカーのアルテラをすでに買収し、クアルコムはFPGAメーカー最大手のザイリンクスと提携していのは、まさに少量多品種の向けたプロットフォームを考えたアプローチなのである。国内の電機メーカー、半導体メーカーは、低コストで少量多品種に対応できるフレキシブルなアプローチを模索しているはずだ。さもなければ世界の企業に勝てないからだ。さらに、そのためのエコシステムは、もはやオールジャパンではないはずだ。

参考資料

(2016/07/04)

これからのPCコネクタはUSB Type-Cに一本化

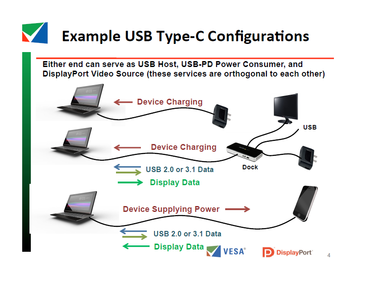

(2016年6月25日 09:42)これからのスマホやタブレット、パソコンなどのコネクタはすべて1種類のUSB Type-Cと呼ばれる規格になりそうだ。USBでメモリやマウス、プリンタなどに接続していたことと同様、プロジェクタなどのディスプレイにもUSBで表示させることができるようになる(図1)。これまではプロジェクタに投影するVGA端子やHDMI端子もすべてUSBに代わり、使い勝手は良くなる。

Apple製品には、Lightningコネクタと呼ぶ、上下ひっくり返しても使えるコネクタが定着してきた。USBコネクタの最新版 Type-C(図2)も上下逆にしても差して使える規格になっている。最近、このようなコネクタがディスプレイにも登場している。USBコネクタがすべてType-Cに切り替わるだけではなく、ディスプレイ用のコネクタにも使えるようになる。

今のパソコンはUSBで、マウスやフラッシュメモリ、プリンタなどもUSBコネクタが使えるようになっているが、唯一ディスプレイ端子だけはまだVGAあるいはHDMIになっている。プロジェクタ側はいまだにVGA端子が多いため、変換コネクタも必要になっている。このような煩わしさから、私たちは間もなく解放されるだろう。

ディスプレイ用の端子にはこれまでのVGAに代わってDisplayPort(Apple製品に多い)とHDMI(パソコンやデジタルテレビ)が使われるようになってきたが、これからはUSB

Type-C端子でこれまでのUSBとディスプレイ端子を兼用できるようになる。コネクタの種類が一つだけで済むような時代がやってくる。しかも上下を逆さに差しても使える。

DisplayPortビデオ信号は最新のバージョンは1レーンあたり8.1Gbpsと4K、さらに8Kまでカバーできる非常に高速のビデオインターフェースとなっている。この規格では合計4レーン、すなわち最大32.4Gbpsまで許容できる。このDisplayPort 1.4をUSB Type-Cのコネクタで使えるようにしようというモードがオールタネート(alternate)モードだ。そのバージョン1が2014年9月にリリースされ、USB Type-Cインターフェースで使えるようにする規格が設定された。

そして今、VESA(ビデオエレクトロニクス規格協会)は、DisplayPort Altモードに準拠するテストプログラムをUSBインターフェースとともに使えるように開発している。USB Type-C上で走るDisplayPort規格に準拠するテストがこれから行われようとしている。その準拠テスト仕様(CTS:Compliance Test Specification)はVESA会員の中で検討され、2016年中にはリリースされる予定だ。

最近、IntelのSkylakeリファレンスデザインやDell、H-PのタブレットとノートPC、LGとAsusのディスプレイ、StarTechのドックに最初の認定プログラムをパスしたことが発表された。今年の年末までには数十もの製品がDisplayPort AltモードがUSB Type-Cコネクタで使えるように認定されるはずだ。

VESA規格の認定機関として、GRL(Granite River Labs)がある。日本にも出先機関としてGRL

Japan Labが横浜市に設立されている。GRLは、PCI ExpressやSATAをはじめとするデータバスのインターフェース、MIPIやMHL、SlimPortと言ったモバイルビデオ規格、HDMIやV-By-Oneのディスプレイ規格、さらにはDDR3/eMMCなどのメモリバスやカードなどのインターフェース規格をカバーしている。まさにインターフェース規格の認定機関である。

今後、PCIeとDisplayPortをそれぞれ搭載したThunderbolt規格さえもUSB Type-Cで使えるような準備を進めている。将来は、1本のコネクタでつなげられるデバイスが多数出てくるようになり、パソコン、スマホ、タブレット、テレビで全て同じ画面を楽しめるようになる日は近い。

(2016/06/25)

IoTデバイスをLTEにつなぐ

(2016年6月18日 21:59)IoTデバイスをつなげる環境が整いつつある。スウェーデンのエリクソン(Ericsson)が明らかにしたところによると、モバイル(セルラー)ネットワークの標準化を進めている3GPPにおけるIoTの標準化がいよいよ固まりつつある。低消費電力・低コストIoTデバイスを、ゲートウェイを経ずに直接、LTEモバイルネットワークと接続できるようになると、セルラーネットワークにつながるIoTデバイスがぐっと増やせるようになる。

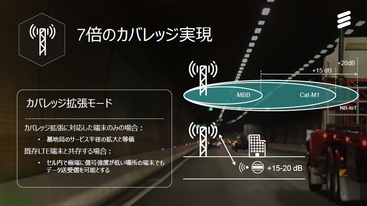

これまでモバイルネットワークを使って、直接つなぐデバイスにはパソコン/サーバーやスマートフォン以外に、M2Mモジュールとメッシュネットワークのゲートウェイしかなかった。このため、多数のセンサデバイスをつなぐワイヤレスセンサネットワークでは、メッシュネットワークトポロジーを採り、ゲートウェイを経てインターネットとつなぎクラウドへデータを送っていた。Cat-M1とNB-IoTという二つの規格は、従来のLTEよりも広い範囲をカバーできるようになる(図1)。3GPPが進めている、LTEモバイルネットワーク上でつながるIoT向けの標準仕様は、9月ごろまでには決まるようだ。

図1 1セル内で通信できる距離が長くなる 出典:Ericsson

提案されている仕様は主に3種類あるが、世界中で使えそうな規格はCat-M1とNB(Narrow Band)-IoTである。もう一つはEC-GSM-IoTだが、これは拡張GSMネットワークとも言うべき仕様で、日本では前者二つの仕様が必要になろう。

Cat-M1は移動体に使う仕様で、運用帯域幅を1.4MHzに制限し、データレートはピークでも800kbps/1Mbpsと低い(図2)。NB-IoTはさらに帯域幅は狭く最大でも200kHzに抑えている。データレートは21/62kbpsと遅い。NB-IoTは固定した装置などに付ける。その代り、NB-IoTのカバー範囲は携帯電話やスマホなどのLTE端末の7倍以上に渡る。Cat-M1が15dB、NB-IoTは20dBも広い範囲をカバーする。このために、IoT端末の送信出力が弱くても、Cat-M1なら同じデータを周波数ホッピングで帯域内を飛びながら最大16回も送信できる手法を使っている。NB-IoTだと最大2048回まで送信可能だという。

図2 IoTデバイスを直接モバイル通信でインターネットへ接続する二つの方式 出典:Ericsson

IoTデバイス(端末)への要求は、まず低コスト化である。一般のLTE通信モジュール(Cat-4)のコストが35~50ドルとするとNB-IoTデバイスはその1/10のコストが求められる。Cat-M1方式でも1/5だから7.5~10ドルという値段になる。このため、NB-IoTではできる限りコストを抑える設計をしなければならない。例えば、送受信機は従来、送信機と受信機それぞれに局部発振器を使っているが、これを1台で兼用する。また送受信にデュプレクサを使っていたのをやめ、半二重方式にして送信と受信をスイッチで切り替える。また、アンテナはMIMOをやめ1個だけにする。さらに、データレートを落とし受信の帯域幅を減らしたことにより、簡単なデジタル変調で回路を簡単にでき、低コスト化につながる。

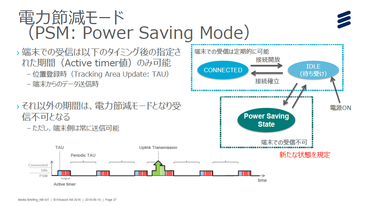

IoTデバイスは、電池を何年にも渡って長持ちさせるため消費電力の削減はマストであるから、通常のアイドル状態に加え、さらにスリープ状態も設ける(図3)。データを送信するときは、クラウド側で受け取ったという信号を端末に発信するため、端末は受信モードになるが、それ以外は基本的に信号を受信しないため、スリープさせておく。ただし、送信はいつでもできるという。さらに拡張DRX(Discontinuous

Reception)モードとして、動作させない(アイドル)状態を、従来よりも長く保つ仕組みを導入する。10msの無線フレーム1024個を一つのシステムフレーム番号として、この番号を1024個集めたハイパーシステムフレーム番号(SFN)を用意した。つまり、1024×1024個×10ms=174分のアイドル状態を可能にした。接続状態は10ms×1024個のSFN1個分を最大とした。

図3 電力節約モードを追加 出典:Ericsson

NB-IoTでは、1セル当たりにサポート可能なIoT端末は20万デバイス/キャリア(180kHz)で、Cat-M1なら100万デバイス/20MHzとなるという。

エリクソンは、LTEネットワークでIoTデバイスも共存できることを一種のエミュレーション実験で示した。無線ではなく同軸ケーブルに可変アテネ―タを挿入し、電波の近くから遠くへと離していっても、従来のLTEの高速帯域に狭帯域のIoTが重なることがスペクトラムアナライザで示した。アテネ―タを強くして遠くなると、従来の携帯電話の信号が消えながらもNB-IoT信号が残っているというデモであった。

IoTデバイスがモバイルネットワークと直接つながるようになると、ワイヤレスセンサネットワークで用いられてきたメッシュネットワークとの競合となるだろうか。ゲートウェイを介して、エッジコンピューティングでデータを少し整理したうえでクラウドに上げるというメッシュネットワークでの方法は、データ解析という観点でメリットがある。いずれの方法も一長一短があるため、使い分けられるようになるだろう。

(2016/06/08)

IoT時代はデータ価値の理解が最重要

(2016年6月18日 08:29)Bluetooth

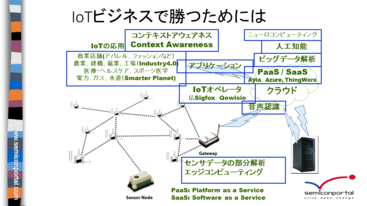

5、PaaS、NB-IoT、ハードウエアからのセキュリティ技術、クラウド、人工知能、コンテキストアウェアネス、センサ、センサハブ。一見つながりのない言葉を並べたように見えるが、これらの言葉こそ、IoTシステムを構成する重要なカギを握る。IoT時代のビジネスは、電機メーカーにとってビジネス形態を大きく変えざるを得なくなる。特にソフトウエアと顧客の価値を高めるためのサービスの知識が強く求められる。

大きく変わるのは、これまでの電子回路や半導体回路の知識だけでは、IoTシステムを理解できず、顧客の姿を見ることはできないことだ。同様に、ソフトウエアベンダーも単にプログラム手法の知識だけでは、IoTビジネスを理解できない。ハードからソフト、サービス全体をとらえなければ、ビジネスを勝ち取ることが非常に難しくなる。IoTシステムに参入する経営者は、サプライチェーンからエンドユーザーまで全てのモノづくりチェーンの本質を捉えておく必要がある。

これまで日本産業の中心を占めてきた電機メーカーは、相変わらず苦戦している。ビジネス形態が大きく変わろうとしている時代の変化にどうもついてきていないためではないか、という気がしてきた。これからのIoT時代に象徴されるように、もはやハードウエアだけの時代が終わっているからだ。ソフトウエアとサービスを取り込むことをしなければ、エンドユーザーの顔を知ることができなくなっている時代なのである。

その一つが「組み込みシステム」と呼ばれるコンピュータ内蔵のハードウエアが産業界だけではなく、小売り・商店・農業・公共・教育・企業・病院など、ありとあらゆる社会に入り込んできている。これからはもっと多く入り込む。否が応でもコンピュータを理解せざるをえない。コンピュータは苦手と言っている限り、勝ち組にはなれない。コンピュータはより良いものをより安く作る、より安く利用するためのツールになってしまったからだ。しかも、現代はコンピュータ(そのキモは半導体)が透明になり、使っていることを意識させない。

コンピュータは、パソコンやサーバーだけではない。特に透明で見えなくなったのは、「組み込みシステム」というコンピュータが身の回りに入り込んでいるからだ。毎日使っているスマホやタブレットは言うまでもなく、デジタル製品は99%以上、最新の炊飯器、自動車やバス、電車、掃除機、ロボット、電話、録音機(ICレコーダー)、洗濯機、交通の切符代わりのICカード。枚挙にいとまがない。IoT時代はさらに衣服や流通・商店・工場などに深く深く入り込んでいく。

透明なコンピュータと言ったのは、上に挙げた製品にコンピュータが見えないからだ。しかし、その頭脳部分にはハードウエアとソフトウエアで動くコンピュータが入っている。コンピュータ機能の大きな特長は、ハードウエアを1台作っておけば、ソフトウエアで機能を追加、修正、削減さえもできることだ。つまり作り手から見ると、ハードは一つで済むため、改良していくためのコストが少なくて済むという点だ。コンピュータというハードさえあれば、ソフトを追加や改良すれば機能を増やし改良できる。コンピュータではなく、専用のハードウエアで作ることはもちろんできる。しかもその方が動作速度はずっと速い。しかし、改良するためにはゼロから作り直さなければならない。コストが多くかかる。

英国映画「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」の主人公であるコンピュータの発明者、アラン・チューリングは現在のコンピュータシステムの基礎を考え出した人間だが、彼が映画の中で「僕は一つの暗号専用機ではなく、ほかの暗号も読み解けるマシンを作りたいんだ」と言った言葉がコンピュータそのものを象徴している。なんにでも使えるマシンこそがコンピュータだから。

IoTシステムは、センサから物理世界の情報(振動や運動、動き、方向、温度、湿度、天候、回転、上り下りなどなど)を取り込み、コンピュータでデータ化してインターネットにつなげクラウドにデータを送るだけではない。ネット上のクラウドでデータをさらに解析、蓄積、処理することによって初めて、IoTによって欲しい情報(小売商店なら売り上げを増やす解決案や、工場なら歩留まりや生産性を上げる方法)を得ることができる。しかもその情報をスマホやタブレットなどを使って社内などで見える化したい。そのためのアプリを簡単に開発できるツール(PaaS業者)が必要だ。データ解析には人工知能が威力を発揮、クラウドサーバーは言うまでもなくコンピュータ。そしてセキュリティでセンサからクラウドを通してエンドユーザーに戻るすべてのデータを紛失や盗難(サイバー攻撃)に合わないようにしっかり守る。これらすべてを通してエンドユーザーに届ける仕組みがIoTである。

図 IoTシステムのビジネスで勝つために必要なシステム

この一連のデータの流れは、これまでの電気製品や機械製品とは全く違う。IoTシステムで最も重要なものはデータの価値である。価値のあるデータこそがユーザーが求めるものになる。それを理解するには、ハードウエアだけでは無理であることは誰の目にもわかる。だからこそ、IoT時代はハードもソフト、サービス(データに価値をつける)が必要なのである。

(2016/06/18)