エレクトロニクス業界の最近のブログ記事

世界130の論文中、1位になった日本の核融合

(2017年5月26日 12:31)日本の科学技術力が低下していると言われている。論文の引用数を中心にした指標で各国を調べる文部科学省によると、確かに1998年の2位から2008年には中国にも抜かれ5位に落ちている(参考資料1)。そのような中、ソフトウエアベースのプラットフォーム方式の測定器を創業以来、製造し続けてきたナショナルインスツルメンツ(National Instruments)社が主催するNIWeekにおいて、うれしい「科学の事件」が起きた。インパクトのある技術を表彰する、NI Engineering Impact Awardsにおいて、日本の核融合科学研究所の助教である神尾修治氏が最高の賞である、「Engineering Grand Challenges Award」を受賞した(図1)。

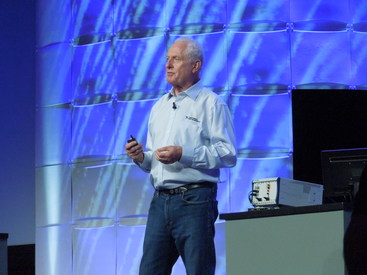

図1 NIWeek最高の賞を受賞した核融合科学研究所の助教、神尾修治氏(右から2番目) 左端が新たにCEOに就任したAlex Davern氏、左から2番目がドクターTこと、創業者で取締役会長のJames Truchard氏、右端はVPのDave Wilson氏 写真協力:日本ナショナルインスツルメンツ

NI Engineering Impact Awardsには、地元の米国は言うまでもなく韓国、英国、トルコ、日本、オーストラリア、中国、ベルギーから16件の研究がノミネートされ、その16件の研究が米国時間5月23日夜、発表された。ノミネートされた16件は、ドレスコードが求められるフォーマルディナーの後、表彰された。ノミネートされた研究は16件だが、応募は130件の研究論文が32ヵ国から集まった。これは、NIの製品であるLabVIEWやCompactRIO、PXIeなどを使いこなしたことで表彰されるという宣伝めいたものでは決してない。純粋に研究の質が高かったから受賞した。

神尾氏は、核融合のプラズマ温度2 keV(約2300万度)という高温で、1×1019/m3の核融合密度を最大48分間、維持したという功績を持つ。これまでは、数1000万度という高温のプラズマをミリ秒の単位で閉じ込めることができた程度だった。閉じ込めるだけなら、5時間という記録はあるが、半導体製造に使われるプラズマの温度のように低いもののようだ。

今回の表彰対象となった2300万度と、1立方メートル当たり10の19乗のプラズマ密度の実現には、今後のエネルギー問題が背景にある。化石燃料はどのように甘く見積もってもせいぜい500~1000年後には枯渇してしまう。もちろんソーラーや風力発電という再生可能エネルギーも有望な一つだが、変動が大きく、変動を抑えられる技術を開発しない限り主流にはなりえない。だから、核融合エネルギーは有望と言われる所以である。

ところが実現はまだ難しく、今回の受賞は道半ばの1里塚にすぎない。核融合は、投入するエネルギーよりも出力されるエネルギーの方が大きくならない限り、減衰してしまうため、エネルギーという形では取り出せない。神尾氏によると、まだ入力の方が大きく、自律的に動くというレベルに達していない。自律的に出力を取り出せるようになるためには、プラズマ温度は現在の5倍に当たる10keV、プラズマ密度を10倍の10の20乗に上げる必要があるという。

その臨界を超えるためには、高い温度を長時間保つように、装置を大型にせざるを得ない。このため装置コストが膨大になり、大学だけでは実現は不可能で、いくつかの大学が共同で作業し、それでも足りない分を7ヵ国で実現しようという国際的なコラボレーションを組むようになっている。目標は2025年の稼働だという。

プラズマ状態を実現することは、それほど難しくはない。半導体製造ではプラズマを利用したエッチングや化学・物理堆積に量産で使われているからだ。東京エレクトロンやアプライドマテリアルズなどが得意とする装置だ。プラズマは真空に引き、分解したいガスを流したところにマイクロ波パワーを注入し、原子を無理やり高周波で右に左に揺さぶることでイオンと、中性子、ラジカルなどに分離する技術だ。核融合では、プラズマになった状態で1~2MWというハイパワーの別の電磁波を注入しさらに活性化させ、パワーの電圧は30~40kVにもなるという。このため絶縁を確保し、さらに電磁波(マイクロ波)を発し加熱に最適なアンテナ装置を設計し、必要なプラズマ密度を安定に閉じ込める必要がある。

国際熱核融合実験炉ITER(イーター)では1周35メートルという巨大なチャンバ設備が必要であり、その巨大な設備ゆえに、万が一の時には福島の二の舞になるのではないかというデマが飛んでいるので、正しい理解が必要だろう。核融合はトリチウム(三重水素)と重水素を壊してプラズマを作る訳で、基本的には水素を使うため燃料不足の問題はない。さらに、今のやり方では中性子、つまり放射能が出るため遮蔽は必要だが、原子力とは違い、連鎖反応はしない。このため、温度がどんどん上がってメルトダウン、ということはない。むしろ電源が地震で止まると、プラズマが消えてしまうため、反応は止まってしまう。原子力よりは安全な方向ではある。

ただし、実験では中性子が出ることで、測定器に使われているメモリやプロセッサのレジスタなどがソフトエラーを起こし、誤動作してしまうという問題がある。このためにSOIやSOSなどバルクCMOSではない特殊な半導体が必要になろう。またメモリにはECC(誤り訂正回路)も必要になり、ソフトエラーに強い半導体が求められる。

文科省の予算は科学に対して減らす方向に向いているようだが、夢のエネルギーは実現に向けて着実に進んでいる。予算削減はむしろ、これまで築いてきた遺産(レガシー)を破壊する行為にも等しくなる。資源のない日本にとって何を優先するか、プライオリティをきちんと考えてつけていくことが求められるようになろう。

(2017/05/26)

参考資料

スマホの次はスマホ、半導体の次も半導体

(2017年5月16日 23:33)新聞からはもはや、ポストスマホという言葉が消えてしまった。パソコン、スマートフォンの次の製品を求めようとしても、これほど爆発的な数量が売れたハイテク商品はほとんど他には見当たらないからだ。ハイテク製品がこれまでの20~30%から一桁成長になったからといって、成長が止まる訳ではないし、飽和したわけでもない。

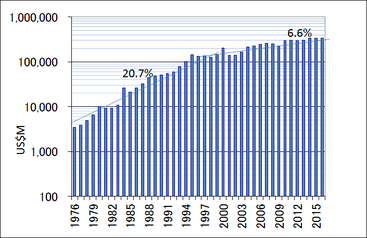

図1 世界半導体産業の伸びは1995年を境に2ケタ成長から1ケタへ 出典:WSTS(世界半導体市場統計)の数値を津田建二が加工

例えば、図1は世界の半導体売上額を片対数グラフで表したものだ。この図は、1970年代から半導体産業が1995~6年ごろまで平均年率20%で成長してきたことを表している。四半世紀の間中、平均20%という驚異的な成長を遂げてきた。もちろんこれだけでも驚く成長だが、その後、現在に至るまで、ざっと直線を引くと平均年率は5~6%に低下する。だから、半導体産業はもう飽和している、と言われた。

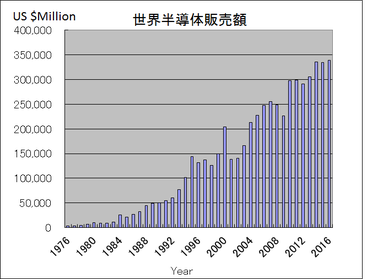

しかしこれは、片対数というハイパーリニア(直線よりももっと増加する曲線)からリニアに移行したことを知らない発言だ。図2を見てほしい。片対数ではなく、直線グラフで表すと、ここ20年くらいの半導体産業は直線的に伸び続けていることがわかる。つまり、片対数で表さなければならないほどハイパーリニア(2次曲線のようなグラフ)から直線グラフに変わってきたのである。だからと言って飽和している訳ではない。

図2 世界半導体産業は毎年平均直線的に伸びていく 出典:WSTS(世界半導体市場統計)の数値を津田建二が加工

半導体産業は、景気のサイクルの影響を受けやすい。簡単に量産しやすい性質の製造業だからである。特に、量産効果がいまだにモノを言うメモリビジネス(DRAMやNANDフラッシュのようなビジネス)は、供給過剰と供給不足が景気の波と共にやってくる。いわゆる良い時もあれば悪い時もある。しかしその波は、図2からわかるように必ず増加する傾向にある。つまり、山・谷を繰り返しながら成長していく産業である。

特に今年(2017年)は世界半導体売上額が10%を超えるという予想が複数の市場予測会社から出ており、山のサイクルに当たる。2016年と比べると2017年の半導体売上額は10%以上成長する。

なぜ半導体産業はこれからも成長するのか。ムーアの法則は終わりつつある、と言われるから、もう飽和し成長が止まると思われがちだが、もっと冷静になって考えてみるがいい。ムーアの法則とは、市場に出ているシリコンチップ1個の上に集積されるトランジスタの数が年率2倍(最近は18~24カ月ごとに2倍)で増加する、という社会経済的原理にすぎない。電子回路はいろいろな機能を実現するために特にデジタル回路では多数のトランジスタを使うが、トランジスタを小さくすればするほど、性能は上がり消費電力は下がるため、良いことづくめだった。このため微細化してトランジスタ数を上げることが進化してきた。

今や最小寸法は10nmのチップが市場に出始めており、次には最小寸法7nm、さらに5nmへと微細化が進む。しかし、結晶を構成するシリコン原子の直径が数分の一nm(オングストローム単位)だから微細化は原理的に限界に近づいてくる。半導体トランジスタは、そのシリコン結晶の中に3価のボロンや5価のヒ素といった原子(ドーパントと呼ぶ)をシリコン結晶に添加することで電子や正孔を湧き出させる小さな装置(デバイス)なので、さらなる微細化を続けると、二つの電極(ドレイン、ソースと呼ぶ)間に含まれるドーパントの数が十個程度しかなくなる。こうなると、トランジスタによってはドーパントの数が9個か10個かでしきい電圧が10%もバラついてしまうことになる。だから限界に近付いているという訳だ。

半導体は、シリコンという小さな薄い結晶上に回路を構成したものだから、考えを変えて平面上ではなく立体的に形成すると考えると、小さな半導体パッケージの中に含まれるトランジスタの数にはまだ限界が来ない、とも言える。つまり例えば数cm角のパッケージ内に集積するトランジスタの数は24~36カ月ごとに倍増すると、ムーアの法則を再定義すれば、トランジスタをもっともっと数多く集積してコンピュータの性能を上げようと考えてもよい。

実際、インテルの最新のXeonプロセッサは50~60億トランジスタを集積しており、エヌビデアの最新のグラフィックスプロセッサは200億トランジスタも集積している。立体的にチップを積み上げれば、その10倍増やすことは可能だ。さらにPoP(パッケージオンパッケージ)あるいは2.5次元的な集積化でもよい。システムの集積度を上げれば上げるほど、システムの性能は上がりエネルギーは下がり、システムコストも下がり、小型になるという方向に限界が見られない。

AI(人工知能)は専門的な仕事を行わせるのに向いたテクノロジーだが、AGI(汎用人工知能)を用いると、専門しかできないAIから、何でもできるAIへ進化する。人間の頭脳に含まれる神経細胞(ニューロン)は1000億個と言われているが、現在1000万個のニューロコンピュータはIBMが試作している。ニューロンを1000億個持つAGIコンピュータが実現するのは2045年ごろだと期待して、それをシンギュラリティ(特異点)と呼んでいる。つまり、少なくともそれまで発展の余地はまだあるということだ。

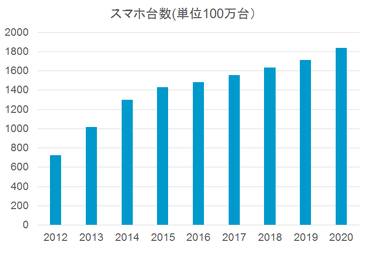

こう考えると、成長率をパーセントで表すことはもはや適切ではなくなる。数の差で表すことで成長を実感する。昨年より数百億ドル(数兆円)増えた、減った、という評価だ。実は同じことがスマホにも言える。スマホは少し前までは50%成長、20%成長と2ケタ成長が当たり前になったものの今や1ケタ成長になった。だから成長が止まる、と考えるのは早計。パーセントで複利的に成長するのではなく、差でリニアに成長するのである(図3)。新製品スマホの世界出荷台数は昨年が約14億台。今年は5%成長だとしても7000万台の新規需要が生まれるのである。これはやはり成長である。

図3 スマホはまだ成長する 出典:IDC

半導体もスマホもグロスが巨大になったために、従来の等比級数から等差級数へ成長が変化したと考えると現実を把握できる。スマホは今後5年くらいは年間5000万台、6000万台の規模が新規に追加されて成長していく。だからスマホの次はスマホなのである。スマホはどこでもいつでもだれでも世界中のデータをアクセスでき、しかもディスプレイとキーボードを備えた片手に持てるデバイスだから、そう簡単には代えられない。

(2017/05/16)

アップルがGPU、PMICの半導体も自前で開発へ

(2017年5月 7日 21:50)アップルは、これまで英国のIPベンダー、イマジネーションテクノロジーズ社が開発してきたモバイル向けグラフィックス回路のIP(PowerVRシリーズ)を使ってきたが、今後独自で開発していく。さらに電源用のICとも言うべきパワーマネジメントIC(PMIC)も従来のダイアローグセミコンダクター製チップをやめ、独自に開発する方針だ。アップルのiPhoneは2016年に年間2億3000万台以上、出荷してきており、ICの数量も極めて大きい。アップルという顧客を失うとサプライヤーは大打撃となる。サプライヤーも対処する。

アップルが半導体開発を意外だとみる向きがあるかもしれない。しかし、アップルはiPhoneそしてiPadのアプリケーションプロセッサ(APU:CPUにグラフィックスやメモリ、周辺回路などを集積したシステムLSI)を2010年ごろから自主開発してきた。特に、iPad用のAPUを開発するためイントリンジティ(Intrinsity)社を2010年に買収した。CPUコアそのものはARMのCortexシリーズを用いている。ARMは実はCortex-R4の開発時にイントリンジティ社と提携し、同社の持つドミノロジックと呼ばれる回路技術をCPUコアに採り入れた。ドミノロジックはトランジスタ数の少ない回路でCPUを実現するための革新的な回路だった。これによりARMはモバイル用のCPUで2GHz以上のクロックで正常に回路を動かすことができるようになった。そのイントリンジティ社をアップルが買収したのである。当然、アップルのAPUにもイントリンジティ社のドミノロジックを採用しているとみるべきだろう。

アップルはこうしてモバイル用の強力なAPUを開発してきた。ただし、そのAPUに搭載するグラフィックス回路(GPU)はイマジネーションテクノロジーズからライセンス購入していた。イマジネーションのGPUがAMDやエヌビデアのGPUとの最大の違いは消費電力が2ケタ(1/100)程度小さいことだ。このためモバイル用という低消費電力化が絶対のAPUに集積できた。モバイル用途では消費電力が多ければバッテリがすぐに減ってしまうからだ。

アップルとサプライヤーとの関係で言えば、アップルはサプライヤーに対して、彼らの部品やIPをアップルに納めていることを公言することを許さなかった。もちろん、分解して中身を見ればおおよそのサプライヤーを知ることができるが、サプライヤー側からアップルに納入していることは言えなかった。

今回、イマジネーションは、アップルとの契約打ち切りをプレスリリース上で発表したのは、ロンドン証券取引所に上場しているイマジネーションにとって株価が大きく左右されそうな事実が起きた場合には、公言することが求められていたからだ。これに対して、アップルは立場上何も言っていない。

そして、イマジネーションがアップルから契約打ち切りを伝えられた時、イマジネーションの株価は一時下がったが、もう少し事実をはっきりさせておこう。アップルはGPUを独自開発することを決め、2年以内にイマジネーションのGPUを使わなくなることを宣言した。そうすると2年後にはイマジネーションの売り上げが大きく落ちるとみられがちだが、そうではない。同社PowerVR Multimedia製品&技術マーケティング担当シニアディレクタのクリス・ロングスタッフ氏(図1)によると、現在、イマジネーションの売り上げの半分がアップルに依存しているが、同社の売り上げが半減する訳ではない。

図1 同イマジネーションテクノロジーズ社PowerVR Multimedia製品&技術マーケティング担当シニアディレクタのクリス・ロングスタッフ氏

なぜか。ロングスタッフ氏は、「IRビジネスはライセンス料とロイヤルティ料からなっており、ライセンス料は新規採用の時点で支払われますが、ロイヤルティ料は量産してから生産量に応じて支払われます。新規に開発する場合にはライセンス料は失われますが、ロイヤルティ料はそれを使ったチップの生産が続く限り支払われます」と筆者に述べている。つまり、2年後には新規ライセンス料は失われるが、ロイヤルティ料はiPhone 7 / 7 Plusまでの従来モデルが生産されている限り、ロイヤリティ料は発生する。もちろん、次第にロイヤルティ料は減少していくが、急にゼロになる訳ではない。

イマジネーションはそのGPUコアPowerVRの開発をさらに進めてゆくロードマップを描き、アップル離れに対応していく。ハイエンドのシリーズ7XT、コスト効率の良いミッドレンジのシリーズ8XE、超低消費電力のウエアラブル用途のシリーズ5XEに加え、新開発のシリーズ8XE Plus、さらに今後はアーキテクチャを全面的に見直し全面的に性能を上げ、7nmという最先端プロセスにも対応できるFurian(フーリアン)アーキテクチャを採用したシリーズ8XTへと発展させていく。このFurianアーキテクチャもミッドレンジ、ローエンドへと展開していく。さらに光の陰影をうまく採り入れ写真か絵か見分けがつかないほどのグラフィックスを低消費電力で実現するレイトレーシング技術も製品ファミリに追加した。加えて、エヌビデアがGPUをマシンラーニングやディープラーニングに応用しているように、画像認識のCNN(畳み込みニューラルネットワーク)用の演算にも対応する。

イマジネーションは、これまでの特許や知的財産権に抵触せずにモバイル用のGPUを製作することは至難の業だとみている。一方で、アップルだからできるのではないかとみる向きもある。

PMIC開発のダイアローグはコメントを発表していないが、ダイアローグはiPhone 6の充電用の四角く白い2.5cm角程度の小型電源の心臓部となるPMICを開発してきた。ダイアローグは明言していないが、アップルの電源には同社のPMICが入っている。PMICはまた、充電器だけではなく、iPhoneやiPadなどのデバイス内部にも入っており、デバイスを動かすための基本となる電源をも供給する。

スマホやタブレットなどのモバイルデバイスは、電圧3.8~4.1Vのリチウムイオン電池1本で動作する。しかし、APUは1.2Vあるいは0.9Vで動作し、液晶ディスプレイは3.1Vや3.7V、2.5V、2.2Vなどさまざまな電圧で動作する。CMOSイメージセンサでも2V、13V、15V、9V、-2.2Vなどさまざまな電圧が必要になる。3.8Vのリチウムイオン電圧でこれらの電源電圧を作り出さなければならない。だからPMICが必要となる。しかもモバイル用は消費電力を下げること、APUの性能を満たすこと、などの要求がある。

インテルのプロセッサを見ても、PMICとセットにした使い方があり、FPGAでもPMICとセットにした回路技術が使われることが多い。性能と消費電力を共に満足させるために、安定した電源電圧が求められる。バッテリが満充電の4.1Vから3.5V程度に下がってもこれらのICには電圧が変わらない安定さが求められる。

PMICのアナログIC技術をこれからアップルは開発していく自信があるのだろう。もちろんダイアローグも低消費電力のPMIC開発の知財を持っている。アップルは優秀な人材確保に向け、動いているとみられており、すでに80名のPMIC開発エンジニアを新規採用したといううわさもある。

(2017/05/06)

半導体には真の経営者が必要

(2017年4月19日 19:01) 東芝の半導体メモリ会社への出資者を巡って揺れているが、数年前はルネサスが倒産危機にあった。だからと言って半導体が斜陽産業ではない。このことを知っているかどうかは将来に産業を左右する、とても重要なことである。将来社会のインフラと言うべき、人工知能(AI)や、IoT(モノのインターネット)、自動運転車、次世代携帯電話通信5G、さらには2045年に期待されているシンギュラリティ(AIによる人工ニューロンが人間の頭脳のニューロン1000億個に匹敵する数が形成されると期待されるブレークスルー)は、半導体チップなしでは実現できない。

半導体チップはコンピュータやラジオ、テレビから大量に使われてきた。さらに携帯電話やスマートフォン、タブレットなどへと広がってきた。光る半導体であるLEDやレーザーも浸透した。安いフォトダイオード半導体であるソーラーやスマホに大量に入っている加速度や回転検出や磁力、温度などのセンサ半導体、カメラの眼になるイメージセンサ半導体も至るところに浸透している。さまざまな形でさまざまな機能を持ち、ハードウエアだけではなくソフトウエアまでも焼き付けられるようになった半導体は、この先さまざまなアイデアが出てきてもそれを半導体チップというメディアに焼き付けることができる。半導体チップはもはや社会のインフラになったといえそうだ。

ところが、日本だけが半導体産業・半導体テクノロジーを正確にとらえていないようだ。AIや自動運転車、IoT、5Gと言った今のメガトレンドをにらみ、半導体チップの開発を真っ先に進めているのがグーグルであり、アップルであり、IBMであり、アマゾンである。サービス産業の世界トップを行く企業こそが半導体の重要性を理解している。世界中のさまざまなハイテク企業の人たちにインタビューしても半導体チップの話をしない先端企業はない。

彼らの認識は、自前の半導体チップで差別化を図ることが今後必須であり、これが成長し生き残る方程式なのだ。様々な業界トップの国内経営者のうち、半導体の重要性を認識している企業トップはどのくらいいるだろうか。数年前、多くの電機メーカーは半導体を切り捨て、これで赤字部門が消えた、と思ったのに、時が経つと半導体以外のコアと考えていた民生部門がだめだったことに、やっとこの頃気がついたようだ。これでは世界の先端企業と比べ何周も遅れているとの批判を受けるのはもっともである。

ただし、半導体産業は設計と製造が分離した、ファブレス(設計)とファウンドリ(製造)に分かれているのが世界の常識。メモリだけは未だに設計と製造は分離していない。旧態依然とした大量生産のビジネスモデルだからである。東芝が四日市に巨大な工場を持つのはこの大量生産品を作っているからだ。NANDフラッシュと呼ばれるメモリを作っている東芝は、経営がひどいために、儲け頭のメモリ部門を売って東芝の赤字を補てんしよう、という状態なのだ。半導体は利益を生み出す事業部門だからこそ、売られるのである。まるで、マッチ売りの少女が最後のマッチに火をつけて最後の暖をとった物語に似ている。東芝が倒産宣言ともいうべき、会社更生法の適用を申請するという選択肢もあるが、なぜその手を使わないのだろうか。

国内の電機経営のひどさはシャープの例でもわかるように、社長が業績不振の責任とっても会社を辞めずに会長に「出世」するような人事を行ってきた。これでは会社は良くならないのは誰が見てもわかるはず。社員のモチベーションが明らかに下がるからだ。他の大手電機の場合でも社長経験者は、相談役なり顧問なり会社に残って経営陣ににらみを効かすことが多い。社員が社長室をノックして社長に何かを提案しても、相談役の意見も聞いてごらん、と言われると誰が社長なのかわからなくなってしまう。ここでもやる気すなわちモチベーションがぐっと下がる。

本体のまずさをわからずに半導体事業を処分してきた電機大手の経営者は、世界的には半導体が活性化していることを理解できないため、これから先の成長できる独自のエンジンを手に入れることができない。というのは独自性を持たせることのできるエンジンは、半導体かソフトウエアしかないからだ。それもソフトウエアでは高性能なエンジンになりえないことがわかれば半導体チップに焼いてハード化するしかない。すなわち差別化できる独自のエンジンは、半導体チップでしか実現できないのだ。だからグーグルやアップル、アマゾンなどのサービス業者が独自のチップを持ち始めた。

IBMは半導体量産工場を売却したが、量産工場は差別化できるエンジンではないことを知っていたからだ。製品を量産したければ製造専門請負のファウンドリに依頼すればよい。自分で製造工場を持たなくても済むようになった。だからIBMは半導体の開発をやめない。技術競争力が弱ることを知っているからだ。AI用のニューロチップを開発し、シンギュラリティを目指す。今よりもけた違いに多くのニューロンを持つ半導体チップを開発する手を緩めない。これを開発していけば、シンギュラリティに到達する以前にAI用の高性能・超低消費電力のチップが手に入れられ、AI競争・IoT競争を制することができる。

技術経営が叫ばれて10年近くにもなるが、半導体などのハイテク企業は技術の理解も事業の判断も素早く的確でなければならない。技術の流れを自ら理解していれば、会社をどの方向へ導くべきなのか自然とわかるのだが、残念ながら日本にはこれがわかる経営者は極めて少ない。それも現場に行かないからますますわからない。「社長室なんか要らない」と述べていた経営者(図1)の記事を昨年書いたが(参考資料1)、自分の眼で技術の流れ、メガトレンドを把握したいことが、その理由であった。

図1 社長室より社員との話を優先するLabVIEWで有名なNIの社長、ドクターT

社長室に閉じこもり、ノックしてくる社員だけの意見や話を聞いていれば、誰でも「裸の王様」になってしまう。社長には、社員とその家族、出資してくれた株主、製品を使ってくれるユーザーがいれば、彼らを守り会社を持続させる責任がある。だからほかの人よりも高い報酬を得ることができる。責任とれないなら高い報酬を返納すべきであろう。

参考資料

東芝メモリを巡る買収額と技術流出

(2017年4月 8日 12:19)東芝のメモリ事業会社の分社化を巡って、新聞報道をはじめ大きな話題となっている。本日8日の日本経済新聞でも、メモリ事業に「東芝半導体に官民「日本連合」富士通など参加検討」をいう見出しの記事が載った。日経の記事によると、東芝や経済界が呼びかける形で1社あたり100億円前後を負担する方向で調整を始めたという。東芝経営陣はここにきても、買ってくれる株主を自分で見つけられないのか。

また、そのメモリ事業の時価総額を巡って安いの、高いのという声も聞こえてくる。東芝は部門別事業の年間売り上げを公開しているため、メモリ半導体事業の売り上げは入手できる。例えば2016年3月期の決算報告をまとめたアニュアルレポートによると、2015年度(2016年3月期)のフラッシュメモリの売上額は8456億円、営業利益1100億円となっている。企業の時価総額は、株式相場額に総株式数をかけたもので表されるが、メモリ事業を分社化していなかったために株式会社東芝メモリの時価総額は不明だ。

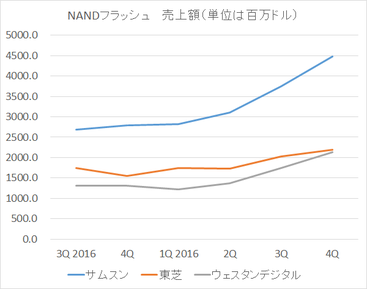

強いて比較するなら、ウェスタンデジタルがサンディスクを買収した金額が1兆9000億円であったことから、2兆円以上という推定額が生まれたようだ。サンディスクとの比較はもっともらしい。というのはサンディスクと東芝はNANDフラッシュメモリの生産ラインを折半しており、サンディスクも東芝の四日市工場で生産しているからだ。そして、2016年のNANDフラッシュの売上額は東芝が76億9280万ドル、ウェスタンデジタルのそれは64億6870万ドル、と東芝の方が多いため、買収金額は2兆円以上と想定したことは合理的である。

ただし、最近の売上額の推移をみていると、必ずしも合理的とは言えない部分もある。二つ理由がある。一つは東芝の生産がウェスタンデジタルに追いつかれ、サムスンからはますます離されているからだ(図1)。もう一つの理由は、買い手市場になっていることだ。つまり、東芝はメモリ事業を売らなくては6200億円の債務超過、すなわち倒産状態になっているから、どうしても売らなきゃ倒産してしまうのである。売り手が強い売り手市場なら、もっと高く2兆円強でも合理的だ。しかし、今は足元を見られる状態であり、買い手市場であるからこそ、高くても2兆円が合理的な金額といえる。これ以上は望めない。

図1 最近のNANDフラッシュの上位3社の売上額 出典:TrendForceの発表データを元に津田建二が作成

新聞で報道されている「技術の流出」に関してはどうか。大量生産のコモディティ製品であるNANDフラッシュでは、もちろんプロセスノウハウはあるが、投資金額があればなんとかなるビジネスだ。また、技術を囲い込むだけでは、いつかは掌の水のようにこぼれてしまうものであり、新たな技術は生まれてこない。新たな技術を生むためには、たくさんの知恵、コラボレーションが欠かせない。囲い込んで失敗した例は、枚挙にいとまがないほどたくさんある。

はっきり見える最大の脅威あるいは注意企業は、中国と韓国のSKハイニックスだ。中国は今、海外半導体企業の買収にほぼ失敗したため(買収に成功した半導体企業はアナロジックスのみ、半導体製造装置企業はマテソンのみ)、戦略を変え、自国で作ろうとしており、それもメモリに絞っている。DRAM、次にNANDフラッシュは間違いなく中国が作る。それもダンピングするような安い価格で売るという噂が広がっている。もともと半導体製造事業は、製造原価に対する人件費比率が5~8%しかないため、中国で作ってもさほど安くできない。安く作るためには低コスト技術を新たに開発する必要があり、これが容易ではない。しかし、中国は政府系ファンドが4年間で5兆円相当の金額を用意しており、製品に対しても市場シェアを獲得するまで援助するだろうと言われている。余談だが、半導体製造こそ、人件費の高い国で作るべき産業である。

もう一つの脅威はSKハイニックスだ。彼らは、エルピーダが倒産した時も、買うと手を挙げ、エルピーダの東広島工場をさんざん見て研究し尽くしたあと、買わないと言った「前科」がある。デューデリジェンスでは当然工場を見るわけだが、見た後は「残念ながら買う価値がないと判断した」とか何とでも言い訳ができるため、非常に危険である。東芝に対しても同じことをする疑いは、ぬぐい切れない。もともとハイニックスの親会社であったLGグループは、反日企業であり、親日企業のサムスンとは犬猿の仲、激しいライバル意識をむき出しにする企業だ。日本企業との親和性は薄い。

一般的な技術流出はほとんど無意味になっている。ハイテク産業が世界で最も活発な地域であるシリコンバレーでは、技術の流出などどうでもよく問題にしていない。もちろん、シリコンバレーでは技術が流出するが、新しいイノベーションも生まれる街だ。そのような古い技術を守るよりも、新しいイノベーションをどんどん開発していく。技術の流出を心配するよりも新しいイノベーションが続出するから発展し続けるのである。日本が技術の流出を云々するようでは、もはや技術がなくなって守ることしかできないのか、というネガティブな印象を持ってしまう。それでは困るではないか。どんどん新しい技術が生まれるような環境や仕組みを早急に作るべきである。

(2017/04/08)

科学と技術は大きく違う

(2017年3月28日 00:34) 「地下の汚染水は、科学的には汲み上げてろ過して排水すれば安全」と言った科学者の発言がマスコミに伝わると「地下水は安全」という言葉に変わってしまう。科学的にはたとえその通りでも、技術的には初期コストや運転コスト、ハードとソフトの規模、安全かどうかの検証、など技術的に可能であることは全く何も実証されていないのである。このことは、科学者が「原子力は安全」と言う言葉と全く同じである。

科学的に可能であることと技術的に可能であることは全く違うのだ。技術は、コストまで含めた現実のソリューションを導けるかどうかを実証することまで責任を持つ。先ほどの科学者の言葉を、技術的に検討するために必要な技術的課題は多い。地下水を汲み上げるポンプはどの程度の容量が必要で、どこに設置できる大きさなのか、その初期コストや運転コスト(電気代)、ろ過するフィルタの交換頻度やろ過できる能力、ろ過し排水できるスループット(1時間あたりの処理量)、フィルタの設置場所や交換しやすさ、など、そしてろ過した後の安全性の実証も必要だ。たとえ初期的には安全でも時間が経っても本当に安全か、経時変化はないかどうか、ポンプを汲み上げる配管の劣化はないか、信頼性に問題はないか、などなど。技術的に安全だという根拠はゼロに等しい。

自動運転車でも科学的には可能だが、技術的にはまだ可能にはならない。技術的には、子供の急な飛び出しに対応できるか、白線の無いけもの道を走れるか、初めて通る道を走れるか、信号は認識でき、時速80km制限を読めるとしても、「飲んだら飲むな」という自動運転車にとって重要ではない標識にどう対応するか、などなど。自動運転に向けて取り組まなければならない技術的な問題は山積している。とても安全で今すぐ走れるという訳ではない。

矢沢永吉さんの「やっちゃえ、日産」という宣伝広告での自動運転は、車線を変更せず、しかも運転手は手を放してもすぐにハンドルを握れる状態にいることが、手を放してもよいと許される条件だ。つまり自動運転車でさえ、技術的にまだまだ課題は多いのである。

マスコミの「地下水は安全」という言葉は、それを信じる人たちにとっては、政治的に利用する言葉だったり、全く何も知らずに安全だと信じ込む人たちだったりする。言葉だけが独り歩きしてしまうことが最も怖い。これが風評につながるからだ。

科学者を責めるつもりはないが、言葉は勝手に独り歩きしてしまうことに注意してほしい。科学的にOKだ、という言葉は、できそうだ、あるいはできるかもしれない、という程度に見るべきである。技術はコストも含む。技術的に可能でも誰も買えない価格の製品だと、社会的には無意味である。ましてや科学は、原理だけで判断するため、科学者の言葉を即現実に持ってくることはおそらく間違いだろう。

アインシュタインの一般相対性原理は、重力場は光も曲げてしまう、というアイデアを含んでいるが、そのアイデアの証明は数十年も経ってからようやく最近あったばかりだ。重力場のアイデアを昔学生時代に知ったとき、本当かなあ、とまずは疑った。技術が発展し、やっと今頃になって実証できる環境が整い、ようやく証明できた。科学的には納得できることと納得できないことがある。ましてや、それが実証されていないことなら、すぐに信じてはいけない。

(2017/03/28)

先端企業は「データ」時代を先取り

(2017年3月28日 00:16)IBMが先日、気象予測データの配信サービスを始めたというニュースの裏側にあるIBMの戦略は単に気象予報会社になるということではない。さらに、気象予測サービスをAI(人工知能)コンピューティング「ワトソン」が気象データを分析するデータを販売する、ということだけにとどまらない。気象データは、農業や漁業だけではなく、人間の購買活動、企業活動、経済活動にも実は大きな影響を及ぼす。

折しも今年に入り、インテルのブライアン・クルザニッチCEOが「インテルはデータカンパニーになる」と述べ、2014年にIBMのジニー・ロメッティCEOは「データは21世紀の新たな天然資源である」と言い(図1)、共にデータにフォーカスするビジネス企業へと脱皮することを宣言している。

図1 IBMのジニー・ロメッティCEOのメッセージ

IBMが確度の高い気象データの販売という事実と、データは新たな天然資源と述べた事実、データ解析に欠かせないAIワトソンを活用するという事実、さらにIoTビジネスでの解析から気象データという要素が企業の生産性や売り上げに大きな影響を及ぼしているという事実、これらの事実から見えてくるものは何か。

データを情報に変えると価値を生む

IoTシステムで最も重要なことは、ビッグアナログデータを情報に変えること、である。センサからのデータを単に寄せ集めるだけでは何も見えてこない。センサデータをセンサフュージョン(センサハブ)を通して、収集し、さらに解析することで初めて見えてくることがある。この「気づき」が生産性を上げたり売り上げを上げたりするソリューションとなる。振動や回転の動き、圧力、磁気などのセンサからの情報に加え、その時の温度や湿度などのデータも含めた総合的なデータ解析によって、顧客に有効なソリューションを見つけられるようになる。気象データもその一翼を担うことが多いのである。

気象予測は、雨具製造や販売は言うまでもなく、ビールやアイスクリームの売り上げにも直結する。野球やサッカーなどのスポーツイベント、デパートやショッピングモールの売り上げなどにも影響を及ぼす。近年の豪雨や大きな台風なども経済活動全体に響く。土砂崩れや河川の崩壊、津波などの災害は建築産業にとっても大きく影響する。IBMは昨年、気象予報を提供する会社TWC(The Weather Company)を買収し、気象情報を提供しているが、TWCのマーク・グルダースリーブ氏によると、エルニーニョはタイのGDPに4半期当たり2%の影響を与え、自動車事故の23%が天候によって発生し、電力網の障害の78%が天候に関連しているという。

気象予測には、地図上で地域ごとにメッシュを作り各点ごとの気象データをスーパーコンピュータで集め、何時間後の温度や湿度、気圧などのデータ変化を計算する。メッシュ点の数が多ければ多いほど正確な情報が得られる。IBMはスーパーコンピュータ「ブルージーン」を持っている。気象予報には各メッシュ点の空間情報と、予測するための時間情報が必要で、時間微分の偏微分方程式をスパコンで解いて予報を得る。

このほど気象データを提供するのは、そのデータをワトソンで解析してデータを情報に変換するというサービスも提供できる可能性があるからだ。IBMはそのデータをワトソンで解析するだけでなく、顧客の持つセンサデータもワトソンで解析することで、顧客の売り上げ向上につながる情報を提供できる。全てのデータを解析するツールがワトソンである。だからこそ、IBMはデータを最重要視する企業へと歩みを強めている。

「週刊エコノミスト」に近いうちに、インテル社の戦略をレポートする予定だが、インテル社もIBM同様、「データ」を最重要課題とする企業を指向する。今後の大きなメガトレンドである、AI、クラウド、IoT、5Gを自社のビジネスにどう取り込むかが企業の成長を左右する。IBMもインテルもその答えを出した。ハードウエアとソフトウエアを武器にサービスを提供するIBM、やはりソフトウエアを埋め込んでハードウエア(CPU)をサービスと共に提供する半導体メーカーのインテル。共にハードとソフトをフル活用してサービスを提供する企業である。

日本の企業はどうか。また時々口を挟んできたか霞が関は半導体産業にはダンマリ作戦進行中だ。半導体企業からのAIチップや5Gチップなどが聞こえてこない。ぜひ、奮起していただきたい。

(2017/03/28)

スマートホームは本当に賢いの?

(2017年3月23日 23:03)スマートグリッドやスマートホームって本当に賢い(smart)のだろうか。こんな疑問を持ったのは、スマートホームが家庭の電力の見える化を行い、それによって無駄を人間が意識し、人間が使っていない電気製品を止めるだけにすぎないからだ。センサで電流を測り、それを見える化しているだけ。それが本当に賢いのか。賢いのは人間であって家ではない。電力網(パワーグリッド)でさえまだ賢い制御を行っていない。

ただ、電力網全体を賢くすることはそう簡単ではない。電圧と位相を同時にしかも精密にピッタリ同期をとって制御できていないからだ。ある程度までは既存の技術で可能にしてきた。しかし、賢くはない(smartではない)。

とはいえ、家庭や企業の小さな単位ではもっと賢く制御できる。こんな技術が英国の通信やエンターテインメント、航空機などで優れた技術を持つ企業が集まる街、ブリストル(ロンドンから190km西)からやってきた。

ブリストルブルーグリーン(Bristol Blue Green:BBG)社は、デスクトップPC程度の大きさの機器BlueGreenを開発(図1)、家庭の交流電圧をぴたりと100Vに制御する。実は、家庭の交流電圧は常に100Vにはなっていない。時には95Vだったり105Vだったりする。電化製品は100Vで正常な動作を行うように設計されている。それが本来の電圧を供給できないのであれば、余計な電力を消費することになり、長期間使っていれば製品の寿命を短くしてしまう。

図1 BlueGreenは電源電圧をピタリと揃える 大きさはPC程度

BlueGreenは、100Vピッタリの電圧を供給するので、電化製品をスペック通りに維持してくれる。消費電力の無駄もない。実際には家庭やオフィスの分電盤の近くに置き、外からの商用電源ラインにつなぎ、家庭内あるいはオフィス内の電力を完全な100Vで供給する。このため、これまで人間が気づかなかった無駄な消費電力を自動的に排除してくれる。この装置は、入力の電圧を測定し、それを不足分あるいは余剰分を計算しそれを補うというテクノロジーを使っている。

これまで英国内で220V~240Vの電源向けにBlueGreenを開発してきたが、日本でも100V電源向けの装置を開発している。BBG社は2013年に設立されたベンチャーで、資金はあまりない。このため、技術をライセンスして日本企業に生産してもらおうと考えている。このビジネスモデルは、ソフトバンクが3兆円以上で買収した半導体IP設計のアーム社と同じ。イノベーティブな技術を開発し、それをラインセンスすることで売り上げを立てる。生産に入るとロイヤルティをいただくというビジネスモデルだ。これもアームと全く同じ。英国には、頭脳で稼ぐビジネスモデルのベンチャー企業が増えている。

設計だけ、ライセンスだけと言っても実際にモノは製作してみる。図1はBBG社が日本向けに試作した製品だ。ノートパソコン並みの大きさだとわかる。持ってみると、重量もそれほど重くはない。

このBBG社のアンソニー・パーカー会長(図2)と昨年10月に会い、今年になっても2月にディスカッションした。BlueGreen製品は実は電気を細かく制御して消費電力を減らすだけではない。製品内に蓄えられたデータを利用するのである。IoT時代は文字通りデータこそが価値を生む。電気の使用状況を細かくデータを取りクラウドに上げると、どのような時期、時間帯に、どのような温度や湿度の時に、どれだけの電力を使い制御されているか、といった使用状況を正確につかむことができる。これらをディープラーニングなどのAI(人工知能)で分析すると、電力需要のより正確な予測ができるようになり、データが「情報」に変換され価値を生むことになる。

図2 アンソニー・パーカー氏はBBG会長であるが、投資会社ビーグルパートナーズのパートナーでもある

こういった電力の稼働状況ビッグデータからさまざまなデータパターンが生まれてくる。電力の使用状況パターンだ。「まだ誰もこういったパターンを知らない」(パーカー会長)からこそ、価値がある。これをマネタイズすることで、ビジネスが広がる、というのだ。彼は、「名前はまだ言えないが(と断りながら)、すでに動き出している大企業がいる」と述べ、電気製品を単に売るだけではない、ビジネスへの広がりに期待している。

英国中にデジタルカタパルトのプロジェクトが動き出していることはすでに「デジタル経済への転換で成長を図る英国」で述べた(参考資料1、2)。このプロジェクトに加え、ブリストルにはエンジンシェド(Engine Shed)プロジェクトも動き出したとパーカー会長は語る。

ブリストルには、ブリストル大学とバース大学、英国南部のサザンプトン大学、サリー大学を結ぶ地域でSETsquare(三角定規の意味)と呼ぶベンチャー育成のインキュベーションセンターがあり、ブリストルはその中心にあった。ICT産業が盛んなブリストルはこれに飽き足らず、ブリストルだけのハイテクのインキュベーションセンターを作った。これがエンジンシェドだ。パーカー会長によると、すでに40~50社のベンチャーが集まっている。

参考資料

1.

デジタル経済への転換で成長を図る英国(前編)(2017/01/13)

今なぜSTEMか

(2017年3月 2日 19:12)最近STEM(ステムと発音)という言葉が使われるようになってきた。STEMは、Science(科学、理科)、Technology(技術)、Engineering(工学、生産技術あるいは実用化技術)、Mathematics(数学)の略である。これら昔から使われてきた言葉が、なぜ今更、流行語のように言われるようになってきたか。AI(人工知能)、IoT、5G通信、自動運転車、FinTech、バイオ、医療など新ビジネスと直結する手段となってきたからだ。

図 コンピュータという万能マシンを考え出したアラン・チューリングの描いた絵

Scienceは言うまでもなく、理科、あるいは科学を意味するが、ここでは物事の原理や原則を納得できる形に解明することを表している。十年以上も前から「製造技術や生産技術をサイエンスする」と言われるようになっている。つまり、試行錯誤や技能者の感、といった手探りでの開発や製造の手法ではなく、明確な指針を与えるための手段がサイエンスに他ならない。

Technologyは技術、テクノロジーという日本語を当てはめるが、これはScienceに基づく原理を元に、何かを実現するための手段を指す。テクノロジーと称して、スマホやケータイ、パソコンの新製品を指す言葉として使っているメディアは多いが、それならその意味は永久にわからない。レジス・マッケンナという有名な広報マンがいるが、彼の言葉にザ・テクノロジー・トランスペアレント(技術の透明化)がある。これは製品に使われている技術が見えなくなることを表しており、彼はテクノロジー・トランスペアレントになる時期が製品の普及期だと述べている。ほとんどの人はスマホや携帯電話がどのような原理で通話できるのかを知らない。でも、ほとんどの人がそれらを使いこなしている。パソコンやタブレットも同じだ。

そしてEngineeringは、製品を作るための技術であり、学校では簡単に「工学」という言葉で表現しているが、その意味は単なる専門分野を表すことではない。実用化するための技術である。これがなければせっかく生まれたテクノロジーも腐ってしまうだけである。製品を万人に提供するためには、Engineeringがなければ不可能。だからこそ、とても大切な技術である。俗によく言う「死の谷」はEngineeringがないから、開発されたテクノロジーが実用化されないことがよくある。

最後のMathematicsは、単なる数学と言ってしまうものではない。アルゴリズムや物事を解くためのモデルの立案に使う手段である。例えば、シリコンという固体の中を電気が流れたり止めたりできる半導体トランジスタの動作を説明するために解く方程式があるが、それは電流や電圧の分布を表現している。つまり数学は、物事の起きていることをうまく説明するためのモデルやメカニズムを考え、実際の結果とうまく合わせて説明できるための手段となる。金融では、先物取引や、1週間後あるいは1ヵ月後の相場や商品価格を予想するための方程式があるが(考案した人たちはノーベル経済賞を受賞)、これはいつ(t)、価格(x)は時間の経過と共にどう変わっていくかを、自分でモデルやメカニズムを考え偏微分方程式で表現したもの。

これらS、T、E、Mがモノづくりはもちろん、新しいビジネスを作るのに必要不可欠な道具になってきている。これはコンピュータという概念があらゆるものに入ってきたことと関係する。コンピュータは、一つのハードウエアを作り、そこにソフトウエアを埋め込むことで様々な機能を加えたり独自性を与えたりできるマシンである。そのコンピュータはパソコンやスマホだけではない。電気釜やエアコンなど便利なものには半導体(マイコン)という形で入り込んでいる。だからこそ、これからの新製品や新ビジネスにも必要不可欠になる。

STEMは基本的には、学校時代に勉強していることが望ましい。しかも、高校や大学などの教師はその精神をきっちり教えるべきだ。社会人になってからもSTEMを学ぶことは自分のキャリアに役立つように文部科学省は動いてほしい。STEMを使って新製品、新サービスを創造していくことは何よりも経済を活性化し、この国をもっと賢く発展させるために必要ではないか。

(2017/03/02)

心新たにiPhone誕生10周年

(2017年2月24日 01:16)シリコンバレーで新しいアップルの本社ビルの工事を見てiPhoneのすごさをつくづく感じる。2017年は、iPhone が誕生して10周年、そのハードウエアのカギを握る半導体トランジスタが誕生して70周年に当たる。iPhoneを最初に見たときは、大きなショックを受けた。2本指でピンチイン、ピンチアウトすると縮小・拡大を表してくれる。ところが、ある主要エレクトロニクス雑誌は、新しい技術が何もない、と切り捨てた。70年前も、トランジスタ開発の最初の記事は小さなベタ記事としてしか扱われなかったようである。

もちろん、その雑誌の記者は(私もそうだったからこそ自戒を込めて書いているが)、対象とする読者には常に取材して意見を聞いているため、記者というより読者である日本のエンジニアが、そう言ったのだろう、と推察する。iPhoneは、のちにアンドロイドのヒントとなり、新しい場を作り出した。iPhoneはある意味、世紀の大発明の一つに挙げられる。にもかかわらず、そのイノベーションのすごさを日本のエンジニアは理解できなかったといえる。

これまで、エンジニアの世界ではテクノロジーは、高性能・低消費電力が主な技術度の指数であった。その意味ではiPhoneに採用された高性能・低消費電力という指数からみると、すごいというものではなかった。しかし、iPhoneを最初に見た時、楽しそうな携帯電話だ、と直感した。指でページをめくる操作や、拡大・縮小の操作が親しみのある動作だったからだ。画面を90度左右に倒すと画面も一緒に見る向きに対応してくれる。人間になじみにある、こういった動作で表現する、「ユーザーエクスペリエンス」という言葉は、iPhoneから生まれた。

2007年に米国で最初に発表され、日本での登場には数ヵ月かかった。日本で導入される前に英国人から見せてもらった時の興奮は忘れられない。それまでの、いわゆるガラケーには、私は魅力を全く感じなくなっていた。だからiPhoneを初めて見たときは感激した。実は2000年ごろ、英国のベンチャーからテキストの拡大・縮小を実現するソフトウエアを見たときは応答が遅く、2~3秒かかったため、面白いとは思ったが、まだ使われないだろうと見ていた。2007年のiPhoneにその機能が入っていたのだ。しかもピンチイン、ピンチオフというわかりやすい動作で表現した。

iPhoneが発表してまもなく、GoogleはAndroidと名付けたOS(カーネルはLinuxで、厳密にはOSではなくプラットフォームというべきソフト)を発表した。しかも無料で提供すると発表した。翌年2月のMobile World Congress 2008では、テキサスインスツルメンツ(TI)が早くも、Android開発ツールボードを出展しており、その取り組みの速さに驚いた。日本のメーカーはこの時よりも半年以上、遅れた。

その後、Androidフォンが登場し、iPhoneやその前にビジネスパーソンに使われていたBlackberryを総称して、「スマートフォン」という言葉が生まれた。Androidの登場と日本メーカーの遅れは、そのまま現在の遅れにつながっている。

メガトレンドに鈍かった日本

ここで言いたいことは、時代の変化点を見つけるという意識が日本企業はあまりにも遅い、ということだ。このため、世界の動きについていけなかった。これが日本の最大の問題である。DRAMビジネスを韓国やマイクロンに負けた最大の原因は、経営者もエンジニアもみんなメガトレンドを見ずに来たことだ、この時代の「ダウンサイジング」というITの大きなトレンドを。

世界の動きは非常に速い。米国でも欧州でもアジアでもグローバルな開発競争が始まっていた2002年ごろ、日経BP社に在籍していた時、アジアや米国など海外を1000人以上も取材してきて、日本を何とかグローバル競争で勝つためには、少しでも日本が有利な条件で早くから戦うことだと思い、「外国企業の積極的な誘致が国内の活性化につながる」というブログ記事を書いた。この記事に対して、本当に取材したのか、グローバル化の必要性がわからない、といった声を聞いた。意識がとても低かったのである。日本にいて日本しか見なければ、本当にガラパゴス化してしまう。このことに対する危機感は今でもある。

iPhoneを見て、何も新しい技術はないと断じた失敗はもう許されない。新しい動きに対するアンテナ感度を少しでも高く上げてほしい。それもグローバルな動きに敏感に感じてほしい。新しいイノベーションは、日本だけではない。広く世界にアンテナを立てていなければ入ってこない。

実は筆者も大失敗した経験がある。日経エレクトロニクスにいた頃だ。1980年代前半に「半導体はメモリからASICへ」という趣旨の特集をやった。これは米国の姉妹誌Electronicsが企画した特集の翻訳だった。米国のISSCCやIEDMなどの学会IEEEを毎年取材していたのにもかかわらず、企業を取材していなかったために、技術の方向を示す実態を把握できていなかった。メモリからASICあるいは非メモリへ、という動きは実は米国だけの動向だった。米国の半導体メーカーは、DRAMで日本にやられたから、ロジックや非メモリへ進もうという動きだったのである。それを半導体産業全体の動向として、メモリから非メモリへという特集を発行した。のちにあるエンジニアから叱られた。「その特集を見て経営者がメモリをやめたのだから、君たちはミスリードした」と。

情報へのアンテナを高くせよ

メモリは今でも、日本が得意な製造に価値のある製品である。DRAMでマイクロンやサムスンに負けた原因をきちんと分析せず、DRAMをやめてロジックへ、システムLSIへと日本の半導体企業がみな舵を切った。この後の日本は惨敗の連続だ。たまたま他のメモリとしてフラッシュメモリを持っていることに気がついた東芝は、NANDフラッシュで大成功を収めた。ただし、戦略的に深く考察して、NANDフラッシュを選んだわけではなかった。舛岡富士雄氏(現在、東北大学名誉教授)が開発したフラッシュメモリをたまたま持っていたからそれを選んだだけにすぎなかった。

今、海外企業を取材するのは、私自身がミスリードを二度と犯したくないからであり、日本企業にもガラパゴスになってほしくないからだ。日本企業と海外企業を取材していると、その違いがはっきり見える。海外企業は常に新しい動向にアンテナを立てて探している。10万円もするセミナーに参加して動向を知ることにも投資を惜しまない。だからこそ、海外企業の成功例を紹介し、そのビジネス戦略の裏にあるものは何か、どのような考えで戦略の結論を出したのか、など参考にしていただきたいとの強い想いで、日本企業に向けた記事を作っている。

(2017/02/24)