エレクトロニクス業界の最近のブログ記事

新型コロナ医師団に福音、患者の容態を医師がリモートで観察可能に

(2020年4月17日 20:31)新型コロナウイルス患者の呼吸波形や心拍波形(心電図のような波形)、歩行状況を自宅にいながら観察できるデバイス「Emerald」を米MIT(マサチューセッツ工科大学)のCSAIL(コンピュータ科学&AI研究所)が開発、大学発ベンチャーを数年前に設立した。このEmeraldが新型コロナウイルス患者の経過観察に有効な手段になることを、最近ボストンの医療機関が見出した。

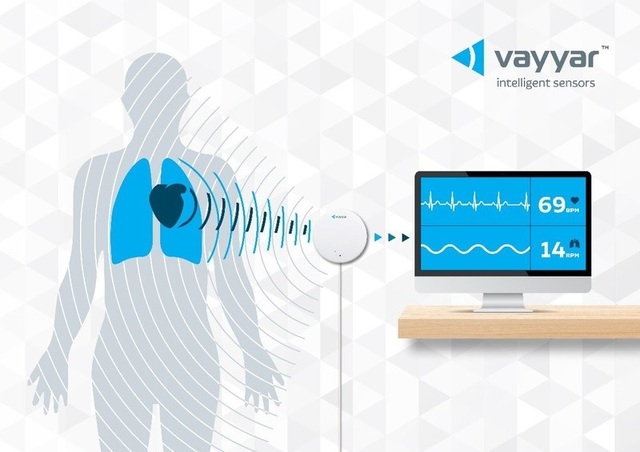

図1 Wi-Fiアクセスポイントのようなデバイスで人体の生体データを測定しその結果を医師のスマホへ送信する 出典:MIT CSAIL

生体データを取得するEmeraldは、患者の自宅あるいは隔離部屋に設置され、患者の様子を無線でデータを取得し、そのデータを医師の元へ送信する。スマートフォンで受けることが可能であるため、医師は病院に行かずに患者を診ることができる。患者の具合が悪くなると、生体データが悪化することで医師はそれを把握できる。実験例では、2020年4月7日に呼吸は毎分23回だったが、11日には毎分18回に下がり、落ち着いたことがわかった。医師は患者に接することなく、スマホを使って呼吸数と心拍数、歩行、睡眠の様子を観察できる。

しかも、患者にセンサなどを装着する必要がない。患者は普段通りに生活することができる。負担は極めて軽い。新型コロナウイルス患者だと直接触れようとすれば医師や看護師たちが感染するリスクが増す。患者の生体情報を取得し、医師に送るこのデバイスEmeraldは、部屋のどこかに置くだけでよい。

ではどのようにして患者の生体情報を取得するのか。Emeraldを開発したMIT CSAILのDina

Katabi教授は、その仕組みについてほとんど語っていない。わずかに、スマホの周波数の1000倍よりは低い周波数で動かす、とだけ語っている。

最近、第2世代の5Gで主流になるであろうミリ波(波長が1mm~10mm)あるいはそれ以上のテラヘルツ波(数百GHz~THz)を使ったレーダーToFセンサで生体情報をつかむという実験や研究が盛んである。ミリ波のような超高周波を人体に発射し、その反射波を検出することでわずかな動き検出しようというものだ(図3)。反射波の情報から呼吸(肺の動き)や心拍(心臓の動き)を知ることができる。24GHzでもクルマのドライバーの心拍数を測定できたというデモがCEATECなどで見られている。

図2 ミリ波レーダーで心臓や肺の動きを検出する 出典:Vayyer

ミリ波レーダーを使ったイメージング技術も登場している。例えば60GHzの周波数で帯域を4GHz程度取れば鮮明ではないが画像を取得できる。人が歩いているのか止まっているのが横になっているのか、という程度の画像は検出できるため、人を検出し人体をスケルトンでグラフィックスを作ればデータ量は軽くなり、AIで簡単に学習させることも推論することもできるようになる。リモートで患者がつまずいて倒れたのかどうかも検出できる。

Emeraldを実際に使ってみたHarvard Medical SchoolのIpsit Vahia准教授は、「Emeraldは患者と一切触れあわずに、患者の生体情報が得られるため、医師や看護師が感染するリスクを最小にできる」と述べている。

イスラエル政府のMAFAT(Israel's

Defense Research & Development Directorate)とIsrael's

Naval Medical InstituteがイスラエルVayyer社と共同で、リモートで人体の生体情報をリアルタイムで観察できたと発表した。新型コロナのリモート観察が可能になり医師団を守ることができると評価している。

以上のようなミリ波テクノロジーを使って、新型コロナ患者の自宅や隔離した部屋で両用する場合も医師の病院からでも観測でき、直接触れずに済む。医師団が感染するリスクが少しでも減らせるため、今でこそ、このミリ波テクノロジーを医師団が評価するようになっている。

新型コロナ対策用の人工呼吸器開発に世界中が参加

(2020年4月11日 11:34)新型コロナウイルスによる人工呼吸器不足が世界中で起きつつある。米国では緊急事態となっており、人工呼吸器を供給しようというエレクトロニクスメーカーも出ている。新型コロナは最終的に肺に炎症を起こし、肺の機能を低下させるウイルスだから、重症患者には肺の機能を助ける人工呼吸器が欠かせない。しかし1台300万円もする。戦争並みの危機的状況でさえ、日本では厚労省が認可手順を変えない、と4月11日の日本経済新聞が報じた(参考資料1)。欧米は、人工呼吸器が増産できるように医療機器の規制を緩めている。

感染者が最も多い米国では人工呼吸器不足が深刻で、MIT(マサチューセッツ工科大学)が中小企業と協力して、安価な人工呼吸器の開発を進めている。部品代だけなら5万円でできるとしている。さらに別の中小企業は10万円で使い捨ての(呼吸数が25万回程度しか使えない)人工呼吸器を試作した。人工呼吸器の大手、アイルランドのメドトロニクスは、人工呼吸器の設計仕様を公開した。

人工呼吸器の新たな開発に世界中の企業が参加している。人工呼吸器には、患者の呼吸を支援する空気の流れを正確に、しかも連続的に制御しなければならず、このための重要なコントローラとして半導体チップが使われている。この半導体チップを製造するのに通常は2カ月ほど要するが、台湾のファウンドリメーカー(半導体製造だけを請け負う専門業者)UMCが1カ月に短縮し、人工呼吸器の供給を早めることに貢献した(参考資料2)。

図1 台湾UMCの半導体工場 出典:UMCホームページPress Centerから

UMCは、人工呼吸器のチップを設計するデザインハウスのファイソン(Phison)社からの緊急注文に応えた。通常、人工呼吸器用の半導体チップは要求数量が少ないため、半導体ビジネスとしてのうまみは少なく、後回しにされることが多い。つまり製造期間は数カ月かかるのが普通だ。これをわずか1カ月で製造することに成功した。今回の新型コロナを成功裏に収めた台湾としては、これから世界を支援する側に回るのである。

UMCでは、通常、緊急性のある製品ロットをSHR(Super Hot Run)と定め、やや急ぎをHR(Hot Run)、通常品をNR(Normal

Run)と定めてさまざまな種類の製品を流している。今回の製品はSHRとして最優先でラインに流した。半導体生産ラインでは一般に、数量の少ない製品は8インチウェーハを流し、半導体回路を構築するが、今回のように緊急性を要する製品は8インチで流すことが12インチ(300mm)ウェーハで流すよりも機敏に生産できるようだ。

今回のような欠かせない医療機器で最も重要な機能を実現するのはやはり半導体チップである。しかもそのリードタイムをいかに短縮するかで、重要な医療機器の提供期間が縮まる。だからこそ、米国半導体工業会のSIAと半導体製造装置・材料の世界的な協会であるSEMIが全米16州と各国に半導体産業を「欠かせない事業(Essential Business)」であるという認定を4月に求めた。幸い日本でもSEMIジャパンの貢献と経済産業省の協力により、半導体が欠かせないビジネスであるという認定を即座にいただいた。

米国では新型コロナウイルスを人類の健康の敵との戦争と捉えている。元陸軍特殊フォースオフィサのチャッド・ストーリー(Chad Storlie)氏は、「新型コロナウイルス対策は戦争と同じだ」と捉えており、戦争に勝つためには味方をがっちり守ることが最優先だ、と述べている(参考資料3)。味方が減れば戦力が落ちるからだ。このため新型コロナにはまず医療関係者のチームがやられないように最優先で防護服やマスクなどの対策を徹底し、敵(新型コロナウイルス)をやっつけることだと指摘する。

だからこそ、米国は、人工呼吸器不足に対して戦時中に発動した「国防生産法」を適用し、FDA(日本の厚労省に相当)と協力し、人工呼吸器の不足解消に努めている。これに対して、日本の厚労省は、従来通りの期間で許認可を行うという。これでは人工呼吸器を例えメーカーが開発したとしても、認可までに1~2年はかかる。厚労省には新型コロナに対する現在の危機感は全くないことがよくわかった。

かつて1980年代後半のバブル時代に、国民から集めた年金が余っているからとして「グリーンピア」などの保養所を建設し、赤字のまま投げ出した厚労省は何の責任も取ってこなかった。今回の人工呼吸器不足が原因で死に至らしめることが、もし起きたとしても無責任のまま変わらなければ遺族はいたたまれないだろう。厚労省の無責任体質は未だ変わっていないようだ。

参考資料

1.

人工呼吸器 参入に壁――日本、緊急事態でも規制変更なし、車業界「協力」止まり、日本経済新聞、1面、2020年4月11日

新型ウイルスに対して、君は何ができるか

(2020年4月10日 16:05)このところ、2週間程度、在宅テレワークで取材・執筆している。8日には、スタッフ全員在宅から、ウェビナー(ウェブベースのセミナー)を開催した(図1)。その時の内容や背景などを記事(参考資料1)にしたが、このウェビナーのテーマは「新型コロナウイルスに対して、半導体企業は何ができるか」である。

図1 在宅からウェビナーを開催した 出典:セミコンポータル

なぜこのテーマにしたか。対象読者が半導体業界の人たちだからである。ただ、内容的には半導体に限らず、半導体のユーザであるIT業界も含めている。半導体とITとは切っても切れないくらい深い関係があるからだ。彼らを対象読者と想定し、「新型コロナウイルスに対して、半導体企業は何ができるか」についてこれまで取材した材料を元にお話した。ポジティブなフィードバックをいただき、開催して良かったと思った。

なぜこのテーマを選んだか。その背景には実は10年前に取材で訪れたベルギーの半導体研究所IMECでの研究に衝撃を受けたという事実に基づいている。まだAIがブームになっていないこの当時、IMECでは半導体チップの上に細胞を乗せて、電気配線とつなぐという操作を行っていた。半導体と細胞などの生物とは関係ないのに、なぜこのような研究を行っているのか、CEO(最高経営責任者)のLuc Van den Hove氏に聞いてみた。その答えは「半導体技術で、ガン治療を目指す」ということだった。

このことは、「ガン治療」を「社会問題解決」という言葉に置き換えると、もっとわかりやすい、とその時思った。つまり、半導体技術で社会問題を解決する、という意識が新たな技術開発につながる。社会のニーズを知ることができるという訳だ。最近では、IT企業も、ITで社会問題を解決する、という言葉を標語に掲げる所も増えている。

かつて、面白いかもしれないが何の役に立つのかわからない、と言いながら研究を続けるエンジニアや研究者が少なくなかった。特に大学関係者には象牙の塔に閉じこもった研究者や教授たちが多かったが、浮世離れしていて、世間の常識が通用しない人たちという印象が強かった。最近は、もっと社会の役に立ち、世の中を変えよう、という意識を持つ人たちが増え、望ましい傾向にはなっている。

新型コロナウイルスにはITや半導体は関係ないな、ということは決してない。むしろ海外のITサービス業者や半導体メーカーは、自分たちで協力できることはないか、という目で新型コロナに対処している。例えばA-Dコンバータが得意なアナログ・デバイセズ社は、同じA-Dコンバータでも医療向けを最優先して出荷することを表明している。また、医療従事者向けに使い捨ての白衣やマスクなどを寄付するところもある。

さらに、半導体のMEMS技術でマイクロ流路を作製しMEMSクロマトグラフィや、あるいは多層膜を利用して小型のPCR検査に使うデバイスを作製したという企業や大学もある。3~4日かかる検査結果を、小型化することにより数時間で結果を知ることができるようになる。また、半導体製造のクリーンルームではウイルスも通さないほど効果の高いフィルタを使っており、しかも不純物は100万分の1どころか、ppbという10億分の1の非常に高い純度が要求される。これを利用して、半導体グレードの洗浄方法でマスクを洗う、あるいは除菌する、などの技術を転用する手もある。半導体製造技術者は、新型コロナウイルスの退治に大きく貢献できるはずだ。

新型コロナウイルスの同定に使うDNA解析などにHPC(高性能コンピュータ)を提供するという動きが米国にある。「Covid-19 High Performance Computing Consortium」と名付けたコンソーシアムが誕生し、IBMやAWS、Nvidiaなどの企業だけではなく、DoE(エネルギー省)所属のSandia国立研究所やLaurence Livermore研究所などの6研究所、そしてMIT(マサチューセッツ工科大学)やCMU(カーネギー・メロン大学)などの9大学などが参加し、医療向けのデータ解析を優先する。

新型コロナウイルスを退治するためには、とにかく感染しないように人から距離を置くことしかない。最初に感染が広まった武漢市の場合、1人が接触すると平均2.6人に移り、2.6のn乗で感染者数が増えていった。新型コロナウイルスの感染力は、これまでのSARS(サーズ)の80倍とも200倍とも言われている。一般の消費者ができることはやはり、人と離れていることしかない。もし1人が接触する人数が1人未満となれば、そのn乗だから感染はどんどん減少しゼロに近づく。だから隔離が絶対に必要なのである。

参考資料

ニッポン半導体、世界市場シェアがついに6%まで低下

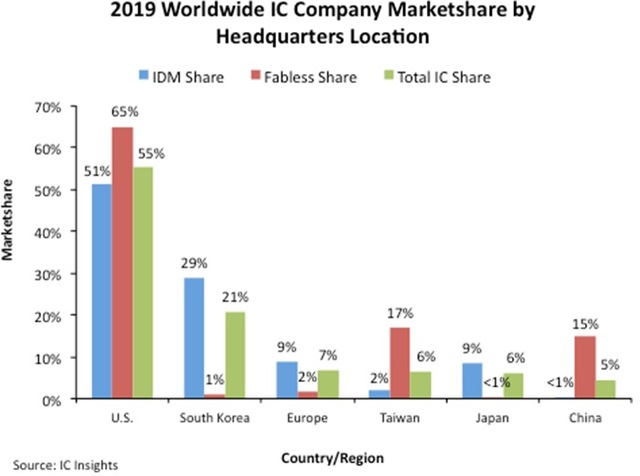

(2020年3月22日 22:52) 日本を本社とする半導体企業のIC売上額の世界シェアは、ついに6%にまで落ちてしまった。第1位はもちろん米国の半導体企業であり、55%と過半数を超えた。かつて日本の半導体が過半数のシェアを持っていた時代も実はあった。この時代は1980年代後半から90年代はじめのバブル時代ともリンクしていた。

図1 日本半導体のシェアは6%に低下 出典:IC Insights

2019年の世界半導体ICの市場シェアの第2位は韓国で、21%に達しており、第3位は欧州の7%、第4位は台湾の6%、日本は第5位の6%になった。第6位の中国は5%と、日本に迫っている(図1)。世界半導体ICシェアは、あくまでも半導体IC製品の市場シェアを表しているため、台湾の世界トップのファウンドリであるTSMCの売上額を含んでいない。ファウンドリサービスの売上額を半導体の売上額に加えると製品売上額とダブルカウントになってしまうからだ。

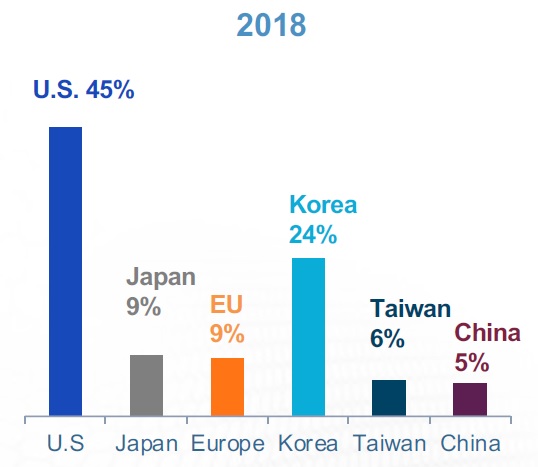

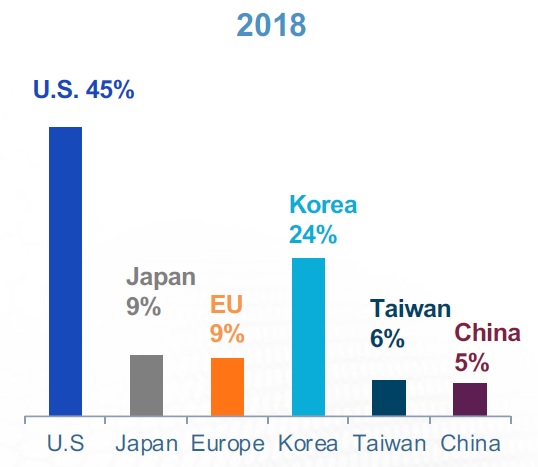

2018年には、米国ICのシェアは45%で、日本のICはシェア9%で、韓国の24%の次にとどまっていたが(図2)、これはメモリバブルによる一時的な救いがあったためだ。DRAMとNANDフラッシュメモリは共に、60~70%と巨大な営業利益率を貪っていた。日本の東芝と韓国サムスンとSKハイニックスが特に強かったため、共にシェアを3%ポイント、落とした。米国のマイクロンも大手メモリメーカーとして2019年の売上額は低下したが、米国はメモリに頼る半導体産業構造になっていないため、2019年の売上シェアはむしろ55%へと上昇した。

図2 2018年の世界半導体シェア 米国はトップだが日本は9%を維持していた 出典:GSA

半導体は全ての電子システムのキモとなる重要な技術。米国では半導体を国防技術のコアとして長年位置付けていたため、半導体を容易に手放すことはしなかった。半導体がなければ、電子システムを他社よりも差別化できないためだ。現在のGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)も同様に、自らのデータセンターのサーバーをはじめとする電子システムのコアとなる技術が半導体であることを認識している。

さて、図1を見て気が付くことは、IDM(Integrated Device Manufacturer:設計から製造まで垂直統合で手掛ける半導体メーカー)が多く、ファブレスメーカーがほとんどいない国は、日本と韓国だけだ。かつて日本が世界の過半数のシェアをとっていたころはDRAMというメモリが非常に強かった。DRAMやNANDフラッシュもそうだが、大量に生産する製品だけにIDMでもビジネスは成り立っていた。

IDMなのにメモリを作らずにビジネスができた唯一の例外がインテルだった。インテルはマイクロプロセッサだけに絞って世界最大の半導体メーカーに成長した。インテルはPCIバスを提案、パソコンメーカーもプロセッサ以外のICメーカーもこのインターフェイスに準拠したICやシステムを作ることで、インテルのPCIバスを使わずにパソコンビジネスを成り立たないようにした。日本や韓国のメモリの単価が1~2ドルしかしないため、低コスト技術を開発しなければDRAMビジネスは成り立たなかった。韓国はマイクロンから技術を導入し低コストDRAMを開発できたが、日本はそれができなかった。インテルが巨大な設備投資に踏み切れた理由は、2004年当時のインテル製ICの平均単価が40ドルもあったためだ。

米国の勝ちパターンは実はファブレスで大きく稼いでいる点にある。クアルコムやブロードコム、ザイリンクスなど、CMOSデジタルICで勝負している企業は、ほとんどがファブレス企業だ。ファブレス企業だけの世界シェアなら米国が65%と断トツ。次が台湾の17%、そしてその次が中国で16%もある。中国の半導体が強いのは実はファブレスなのだ。今メモリなどを自分で製造しようとしているが、まだ成功していない。当分は無理だろう。なにせ、NANDフラッシュメーカーを立ち上げようとしているYMTC社は、新型コロナウィルスに見舞われた武漢市に工場があるからだ。

日本の多くの人たちが半導体IC技術の重要性に気が付いて、日本の半導体が再び立ち上がれるようになることを祈る。偶然かもしれないが、80年代後半から90年代はじめのバブル景気と、日本の半導体が世界のトップを言っていた時期が重なるのである。半導体IC産業と総合電機産業、半導体製造産業と半導体向け材料化学産業がバブル景気に沸いて、世界市場へと繰り出して行った時期は、日本の産業全体に影響を及ぼしたのかもしれない。

(2020/03/22)

なぜいま、東大が半導体の設計研究センターd.labを創設したのか

(2020年3月20日 10:22)東大が2019年10月に半導体の設計研究センターd.labを創設、11月には世界トップの半導体製造請負ファウンドリ、台湾TSMCとの業務提携を交わした。なぜ今、また半導体なのか。センター長を務める黒田忠弘教授(図1)は、国内の電機業界からそのように言われたという。

図1 慶應義塾大学から東京大学に招かれたd.labセンター長の黒田忠弘教授

GAFAと呼ばれる、グーグル(G)やアマゾン(A)、フェイスブック(F)、アップル(A)とMicrosoftなどのITサービス企業がみんな半導体チップを作り始めている。いやアップルはiPhoneとiPadに向けた半導体開発を2006年ごろから始めていた。なぜ、こういったところが自分の半導体を持つようになったのか。主な理由は三つある。一つは自分の半導体によってクラウドに使うデータセンター向けのコンピュータの消費電力を1桁下げられること。もう一つは半導体設計言語を知らなくてもデザインハウスで設計してもらえるようになったこと、そして、何よりも独自の半導体で競合相手との差別化できることだ。パソコンの父といわれるアラン・ケイ氏の言葉にもある、「ソフトウエアに打ち込む人はハードウエアも作りたくなる」と。

何よりも自分の半導体を持つために、昔は工場が必要だったが、今は設計だけのファブレスで済むようになった。製造だけのファウンドリというビジネスが確立したため、自分で半導体工場を持たなくても済むようになった。DRAMやNANDフラッシュのようなメモリは昔ながらの大量生産ビジネスだから、メーカーは自分で工場を持つが、システムLSI(SoC: System on Chip)は自分専用の半導体チップで少量生産であるため自社工場を持つ必要がない。ファウンドリに頼めばよい。

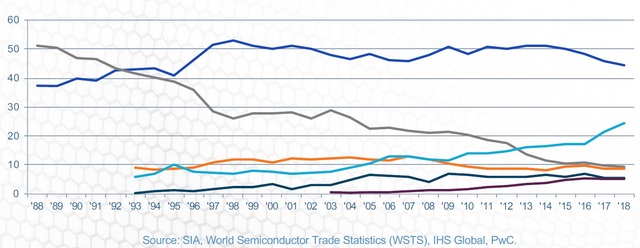

世界の半導体はシステムLSIで成長しているのに、日本だけが成長していない(図2)。DRAMを捨て、システムLSIに路線を変更したのにもかかわらず、相変わらずDRAM同様の大量生産ビジネスを展開していた。少量多品種に合わせて工場を縮小して少量でもコスト的に対応できる工場にしていなかったからだ。日本だけが垂直統合にこだわり続け、製造のプロセスエンジニアは、少量生産は半導体ビジネスに合わないとして低コスト技術を開発しなかった。大量生産できるシステムLSIなどは存在しないのにもかかわらず、垂直統合を捨てようとしなかった。

図2 世界の半導体市場は成長し続けているのに日本市場だけが成長していない 2018年には日本半導体の世界シェアは9%まで落ちた 出典:GSA、2019 SIA Factbook

メモリを作らないのなら、ファブレスを目指すべきで、さもなければ、自社以外の多くの半導体メーカーから注文を取ってくるファウンドリをすべきだった。ところが、どちらも中途半端だったために、徐々に没落するという最悪のパターンに陥った。これは自社の半導体部門に対してシステムLSIへ向けよ、と指導した当時の経済産業省と総合電機の経営者が半導体ビジネスについて無知だったためと言わざるを得ない。

加えて、日本の半導体メーカーは、総合電機会社の一部門あるいは子会社にすぎず、主体的な経営が許されない状況にあった。半導体がITのテクノロジーの源であることを総合電機の経営者たちは理解できなかった。その割に半導体部門を支配し続けた。今でもその姿勢は変わらない。2020年になって東芝は、HOYAが高い価格で、東芝の子会社であるニューフレアを買ってくれると提案したのにもかかわらず、なんの相乗効果も生まないニューフレアをTOBで買い戻すことに躍起になっていた。まるで駄々っ子が欲しくもないお菓子を誰かが取ろうとしたら、それは自分のお菓子だとごねる様子とそっくりだった。半導体業界関係者は今でも、東芝がなぜあれほどまで躍起になってニューフレアを買い戻そうとしたのかわからない、と述べている。

そのような総合電機の経営者は今でも半導体ビジネスを理解できていない。だから、総合電機の経営者は、なぜ今半導体なのか、全く理解できていないのである。東大の黒田センター長が昨年まで勤務していた慶應義塾大学では、半導体研究には優秀な人材が来るが、卒業生は半導体メーカーに行かなかった、という。日本の従来の半導体メーカーの親会社があまりにも情けなかったからだ。黒田センター長は、慶応大学に招聘された2000年まで東芝にいた優秀な半導体エンジニアであり、世界的な国際会議でも何度か招待講演をしていたほどの半導体の達人である。

幸いなことに、総合電機とは関係なく、日本でも半導体を求める流れが確実にできつつある。AIフレームワークのChainerを開発してきた、東大発ベンチャーのプリファードネットワークスは学習向けのAIチップを開発(参考資料1)、グラフィックスに強いIPベンダーのDMP(デジタルメディアプロフェッショナル)、最先端の5nmプロセスを用いてAIチップの前段となるIPを開発したTRIPLE-1(参考資料2)、フルHDのカラー赤外線映像を再現できるカラー赤外線センサを開発したナノルクス(参考資料3)など、いずれもファブレス半導体メーカーの仲間入りを果たした。全て将来性のある半導体チップメーカーである。しかも全てファブレス半導体だ。

黒田センター長が半導体設計の研究センターを作る狙いは、ファブレス半導体で勝負できると燃えている、こういった先進のベンチャー企業が登場してきて、そこに日本のファブレスがさらに参入・活躍できる機会がようやく訪れるようになってきたからだ。半導体ビジネスをやる以上、世界のトップメーカーになる気持ちが必要だ。先に述べた新しいファブレス半導体の人たちは全て独自の技術で独自の狙いを掲げている。

黒田センター長はGAFAが専用半導体を設計している様子を見て、これからはやはり専用半導体チップで差別化を図る時代になってきたと見ている。これまでは、専用半導体は価格が高い、複雑で設計に時間がかかる、数量が出ない、などの理由から、日本では冬の時代を20年続けてきた。しかし、これからの専用半導体SoCで、これまで汎用半導体を搭載するシステムの消費電力を1/10に減らす、という目標を同氏は掲げている。

システムの低消費電力化は地球環境のサステナビリティに有効であると同時に競争力も増す。同じシステムで消費電力の低いチップだと、空調が楽になったり不要になったりする。余分な電力を食わない分だけ性能をさらに上げることもできる。低消費電力化は、半導体技術全体の流れとも一致する。

そして、複雑なLSIを短期間で設計するための高位のシステム設計技術を開発し、設計期間を1/10に減らし、低コスト化につなげる、としている。しかも従来のSoCの設計ではHDL(ハードウエア記述言語)やVerilogなどと呼ばれる特殊なLSI設計言語で書かなければならなかった。これをC/C++やPythonなど、なじみのある言語で設計できるようなコンバータ(あるいはコンパイラ)も開発していく。要は誰でもシステム設計できるような抽象度の高い言語で設計できるようにLSI設計を「民主化」する。そのために半導体設計ツールの国内トップエンジニアを招く予定だ。

TSMCと提携した理由は、d.labで開発された設計ツールを用いて設計した半導体チップをTSMCで製造依頼できるからだ。今の日本には製造を請け負うファウンドリが1社もない。TSMC並みの製造技術力を持つファウンドリ会社が日本で生まれれば、当然そのような企業にもビジネス機会ができる。

半導体設計研究センターのd.labのDはDigitalやDataだけのDではない。AIのアルゴリズム研究者やソフトウエア開発者、半導体製造プロセス技術者、ファンド、OEMクルマメーカー、ティア1サプライヤ、ITサービス業者、通信キャリアなど、さまざまな業種や大学関係者などが、企業の壁を越えて自由に夜が更けるまでディスカッションできる場となるDormitoryのDでもある。もちろん専用ICを意味するDomain-specificのD、ゲームチェンジを引き起こすDisruptionのD、DeviceのDでもある。

参考資料

2. 国産ファブレス半導体スタートアップ、5nmのAIチップを開発

(2020/03/20)

「I will Survive」はムーアの法則にも当てはまる

(2020年3月14日 21:21)「I

will Survive(生き残ってやる)」。1980年代のディスコを席巻した歌の一つだ。グロリア・ゲイナーが歌う失恋から立ち上がるその歌は、ディスコテック・ロックの一つとして今でも米国のイベントで流れることが多い。

半導体の世界でもムーアの法則は生きていた。半導体チップに集積されるトランジスタの数は、18~24カ月で倍増する、というムーアの法則だ。ムーアの法則は、もともと半導体企業の先駆者であった米Fairchild

Semiconductor(現在はON

Semiconductorに買収された)に在籍していたゴードン・ムーア氏が1965年、市場に出ている半導体チップのトランジスタ数は毎年2倍に増えているという経済法則を見つけたことから、言われ出した。

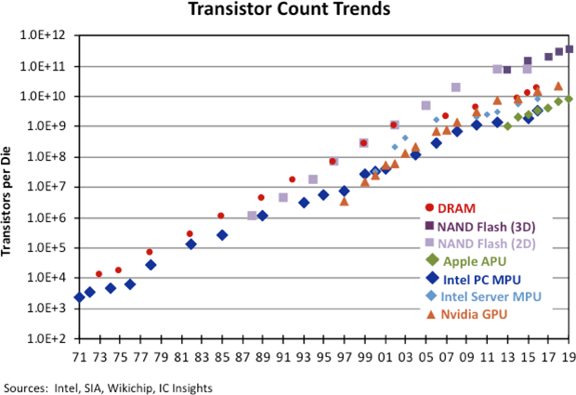

図1は、半導体回路に集積されるトランジスタ数の推移を単純に描いたものだ。縦軸は対数スケールであるから、対数で直線だということは年率何%あるいは何倍で伸びているという意味である。これは市場調査会社のIC

Insightsがグラフ化したもの。ムーアの法則はもう成り立たない、と言われながら、なぜ続いているのか?

図1 半導体に集積されるトランジスタ数は増加し続けている 出典:IC Insights

もちろん、データに偽りはない。ムーアの法則は、毎年2倍から12~18カ月に2倍、あるいは18カ月から24カ月に2倍というように言われるようになり、少しずつ形を変えていった。

最も顕著な変化は、微細化=ムーアの法則、といった捉え方をされるようになったことだ。数nm以下になると、ムーアの法則は死ぬと言われていた。トランジスタ数ではなく微細化技術をムーアの法則と指すようになった。

なぜそうなったか。1980年頃、IBM T. J. Watson研究所にいた、ロバート・デナード(Robert Dennard)博士が打ち立てたスケーリング理論(最近ではデナードの法則という言葉も登場している)に基づいている。これは、MOSトランジスタのドレイン電流が、WµC/L*V2に比例する1次元動作近似をベースにして、トランジスタの寸法を表すW(ゲート幅)、L(ゲート長)、µ(キャリヤ移動度)、C(ゲート容量)を比例縮小したら、動作速度や消費電力がどちらも好ましい方向に行くことを理論づけた。

この理論によれば、微細化すればするほど性能は上がり消費電力が下がるという幸運な特性を持つことがわかった。このため、MOSトランジスタの微細化技術はどんどん進んでいった。半導体の高集積化にとって微細化は常識になった。このため、28nmくらいまでは、ひたすら微細化してきた。言葉が変質したのは、半導体製造のITRS(International Technology Roadmap for Semiconductors)ロードマップの指針であろう。ITRSは、微細化が限界に近づいたから、ムーアの法則は成り立たなくなってきた、と表現した。このため、10年前には「More Moore」や「More than Moore」と言われるようになった。すでに「微細化=ムーアの法則」という言葉に変わってしまっていたのである。

半導体製品は3次元に向かった

図1に見るように、半導体に集積されるトランジスタの数は年率十数カ月で2倍になるという本来のムーアの法則は、実は変わっていないのである。

なぜこうなったのか。半導体に集積するトランジスタを従来の2次元から3次元に変えたからだ。図1の最近の高集積なICはNANDフラッシュメモリである。これは数年前から2次元から3次元へ変更し、それも当初の32層から64層、さらに96層へと高層化してきたのである。トランジスタ数は急速に上がってきた。

これを今度はチップ同士の接続というように3D(3次元)ICとし、スタック(重ねた)したチップを一つのモールドでパッケージすると、外見は1個のIC製品に見える。この3D-ICはムーアの法則に沿うだろう、その定義が最初のゴードン・ムーア博士のままであれば。そうすると、ムーアの法則はまだ当分続くことになる。

(2020/03/14)

大学発ベンチャー誕生を思い出せ、全学挙げて産学共同を推進する東工大

(2020年3月 5日 00:47)磁気テープで有名になったTDK。テープだけではなくコイルやトランスの磁心などに使われるフェライトで有名な会社だ。もちろん、HDD(ハードディスク装置)の磁気ヘッドでも大きく成長した。だが、TDKが東京工業大学から生まれた大学発ベンチャーであることは意外と知られていない。一方の東工大もベンチャーを生み出す気風には至っていない(注)。

日本の産業界を活性化する上で、大学発ベンチャーを成功に導くことは重要なミッションだ。ようやく最近、大学と産業界が手を組む産学共同が日本でも始まろうとしている。これまでは大学の教授や研究室が企業と協力しながら研究を進めてきたケースはある。文部科学省からの予算だけでは不足するため自主的に企業と手を組んだ研究室や教授であったが、全学を挙げて産学共同に取り組んでいたわけではなかった。

東京大学は最近、AI(人工知能)チップを設計するための施設を作ったり(参考資料1, 2)、ファウンドリ事業で世界トップの台湾TSMCと提携したり(参考資料3)してきた。学長自ら旗を振り外部企業との提携や共同プロジェクトを進めてきた。東工大も負けずに全学を挙げて産学協同に取り組み始めた。このほど「第1回東京工業大学国際オープンイノベーションシンポジウム」でその枠組みについて発表した。

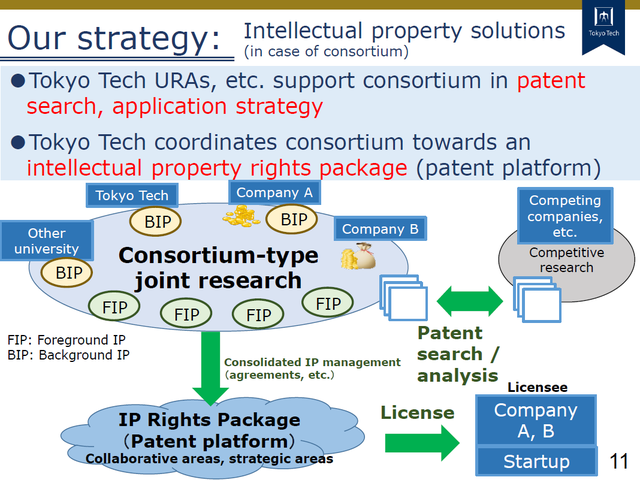

東工大の産学共同プログラムは、一種のR&Dコンソーシアムを基本としており、このコンソーシアムに参加する企業や外部機関のパートナーは、これまでの特許やIPとは違う仕組みを取り入れた。この特許の仕組みが最大の特長だ。これまで産学共同が進まない最大の理由が特許であった。国立大学である以上、文科省の管轄下にあり、大学が企業との共同研究では特許は全て文科省、すなわち国庫に入った。このため企業の中には、特許が入手できないのなら自分たちだけで研究した方が良い、と考えるようになった会社も多い。だから産学共同は思うように進まなかった。

そこで、東工大は従来の仕組みを改めて、共同研究での契約が独占使用かそうではないか、あるいは第三者が使いたいという非独占的な場合の扱いも発明企業と大学の双方の利害に照らして、特許の扱いをフレキシブルに対応できるように変えた(図1)。これによって、これまでのように発明成果を国家に一律に取り上げられることはなくなった。

また、数社が参加する一つのプロジェクトに対して、その中から生まれた特許に関しても担当した企業同士で共有できるようにし、事業化する場合の権利をパッケージ化した特許プラットフォームを作り(図2)、共同開発したテーマの特許を共有できるようにした。これら特許のフレームワークについては文部科学省も理解を示しているようで、2020年2月に開催されたシンポジウムで文科省の来賓あいさつがプログラムに組み込まれていた。

図2 コンソーシアムでは特許を共有、メンバー企業は優先的に使える 出典:東京工業大学

図2 コンソーシアムでは特許を共有、メンバー企業は優先的に使える 出典:東京工業大学

かつて取材した英国のBristol大学やCambridge大学では(参考資料4)、教授をはじめとするアカデミアの人たちは特許には全く関心を示さなかった。共同開発であってもその研究から生まれた成果を特許申請して、権利を受けるものは企業だという考え方であった。アカデミアの人たちは特許を書くことに興味はなく、それよりも学会や国際会議で発表する論文を書く方が研究内容を評価されるため、論文執筆に精力を注ぐ。企業は、利益を追求するため、特許は企業にとって利益の源泉になりうる。例えばQualcomm社は製品を開発する会社と、特許をビジネスとしている会社の2社から成り立つホールディングカンパニーである。

今の東工大の新しい特許のフレームワーク(図2)では、特許の申請は企業が行い、その利益の配分は双方で決めるという考え方だが、これでも英国の共同研究における考え方とは違う。英国の共同研究では資金を提供するのは企業側であり、大学側はそれを受けて研究成果を提供するから、特許化するのは企業側が主体であり、その権利を行使するのも企業側だという考えによる。

しかし米国にはStanford大学のように名門私立大学が多いが、産学共同プロジェクトでは、特許を管理する管理部門が大学にもある。もちろん、Stanford大学の教授たちも日本の教授と同様、特許より論文執筆に精を出す。しかし、特許に関しては私立大学である以上、大学といえども企業と同様ビジネスモデルを常に考えながら進んでいく。研究成果を事業化する場合も管理部門が責任を持つ。今回の東工大の特許の考え方は、Stanford大学に近い。

注)セキュリティソリューションで有名なソリトンシステムズ社は東工大で博士号を取得した鎌田信夫氏が創業したベンチャーであるが、博士号を取得した時の研究テーマである磁性半導体をビジネスにした訳ではないので、大学発ベンチャーとは言えない。

参考資料

1. IBM, AIチップ開発エコシステムとニッポン(2019/2/17)

2. 東大のAIチップ設計拠点が活動開始、カギはデザインハウス(2019/2/28)

真っ暗闇でカラーの赤外線画像・映像を撮る

(2020年2月21日 20:19)まず図1を見てほしい。この写真は、真っ暗闇の中で赤外線センサを使って撮ったものだ。真っ暗闇すなわちゼロ・ルクスの明るさでも赤外線を使えばカラー写真は撮れる。しかし、これまでの赤外線センサで撮ると、図1の左のようにモノクロでしか撮れなかった。日本発、赤外線センサ技術のスタートアップ企業であるナノルクス社は、赤外線センサチップを試作、すでに写真撮影のデモを済ませ、実用段階に近づけた。

図1 真っ暗闇で撮った赤外線カラー画像 出典:ナノルクス

これまで赤外線カメラといえば、冷却が必要で、数十万円以上もする高価なぜいたく品だった。ごく一部の応用(特殊な宇宙・防衛、医療関係など)でしか使われてこなかった。また従来の赤外線カメラは、高価であるゆえに画素数を減らして低分解能な写真しか商用化できなかった。

ところが、ナノルクス社のセンサは安価にできる。従来のスマートフォンやデジタルカメラで使われるセンサと、さほど変わらないコストで製造できる。しかも、HD(高解像度)画像を撮影できる。つまり、iPhoneやデジカメなど、これまでの可視光カメラをそのまま赤外線カメラのように使えるのである。加えて、動画も可能だ。赤外線カメラやセンサの破壊的イノベーションといえる。

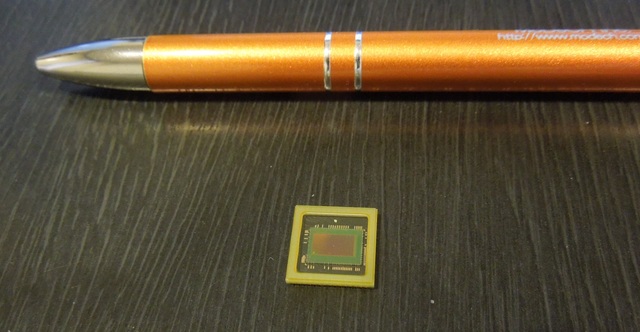

今回、ナノルクス社が開発したこの近赤外線センサは、200万画素のフルHD(1920×1080画素)に近赤外線フィルタを設けた簡単な構造をもち、半導体用のパッケージに実装したものだ。シリコンウェーハ、カラーフィルタ、ICパッケージからなるセンサで、パッケージングした写真(図2)でも、ごく普通のセンサのように見える。赤外線イメージセンサの画素ピッチが3µmであり、監視カメラなどに普通に使われており特に難しい技術ではない。ICパッケージ内の真ん中に見える薄いピンクの部分がチップである。

図2 カラー赤外線CMOSイメージセンサ写真 筆者撮影

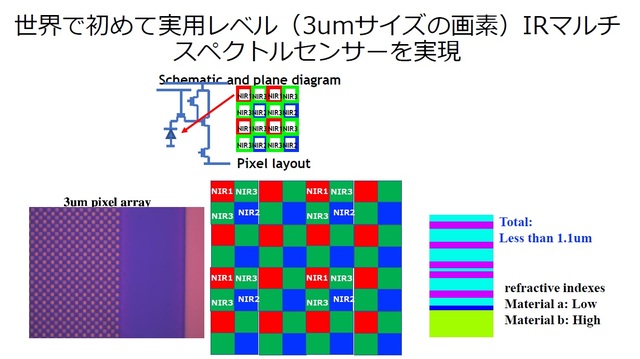

なぜ、カラーの赤外線画像が得られるのか。そのキモはカラーフィルタにある。可視光のカメラは、可視光のRGB(赤緑青)の色の3原色のカラーフィルタを通してカラー写真を撮れているが、この赤外線カメラでは、可視光のRGBに相当する赤外線の3原色を利用した。それを近赤外(Near Infrared)なので、NIR1(波長800nm)、NIR2(波長870nm)、NIR3(波長940nm)に相当させて(図3)、カラーを実現した。元々は産業技術総合研究所のエンジニアが見つけたため、そのまま社員として創業時から一緒に実用化に向けて開発に取り組んできた。

図3 近赤外線NIR1、NIR2、NIR3の3原色でフルカラーを実現 出典:ナノルクス

カラーフィルタといっても赤外波長なので色が見えるわけではないが、便宜上NIR1、2、3として表現し、カラーフィルタに配置した。NIR1~3はそれぞれフィルタを構成する訳だが、ここでは多層膜をパターニングすることで1画素内にそれぞれを配置できるようにした。基本的な考え方は、透過率の異なる2種類の膜を交互に積み重ねて10層程度積むと波長選択性を持つようになる。つまりフィルタができる。いわゆる、ファブリ・ペロー共振器である。

そして3種類の波長に対応させるためには、真ん中の膜のみ厚さをそれぞれ変えていくのだという。他の膜の厚さは変えなくてもよいため、低コストで製造できる。ここに3µmピッチのパターンが必要になる。これにより、それぞれNIR1、NIR2、NIR3の「近赤外波長の色」になるという訳だ。これらの膜を10層形成しても1.1µm以下の厚さで済む。一般の可視光カメラのカラーフィルタの厚さに近い。だから、安いコストで実現できるのだ。

CMOSイメージセンサIC回路の試作ではファウンドリに依頼し、カラーフィルタのパターニング加工は産総研、パッケージングは韓国メーカーに依頼した。量産時には生産数量にもよるが、生産能力のあるファウンドリにイメージセンサ回路やカラーフィルタ、そしてパッケージングのOSATに依頼するようだ。

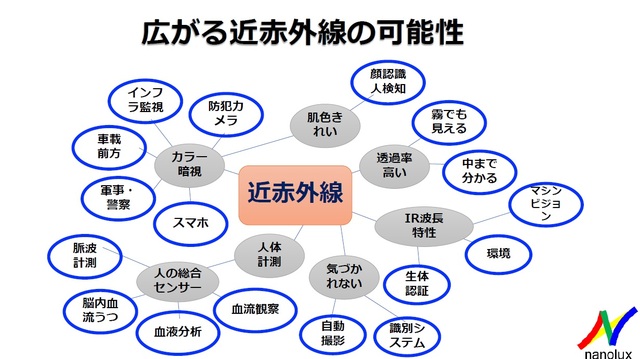

図4 カラー近赤外イメージセンサが描く応用例 出典:ナノルクス

カラー赤外線イメージセンサチップ全体で、数ドルにしたいという。数ドルなら、これまでとは違う全く新しい用途が開けてくる。特にメディカル・ヘルスケア向けの用途は大きく、セキュリティや生体認証などさまざまな応用が可能になってくる(図4)。いよいよ実用化に近づいたことで次のラウンドの資金調達したい、と社長の祖父江基史氏は意気込んでいる。

(2020/02/21)

主催者がMWC2020開催を中止

(2020年2月11日 22:34)わずかな期間に主催者であるGSMAが、モバイル通信技術の展示会&セミナーであるMWC(Mobile World Congress)の開催中止を決定した。通信機器のEricssonが中止を早々と決めたのに続き、AmazonやNvidiaも中止を決めたことを2月11日に報じた。この記事掲載の後、Nokia、AT&T、Sprint、、BT(ブリティッシュテレコム)、ドイツテレコムなども中止を明らかにした。大手通信業者や通信機器メーカーなどが撤退を決めたことで主催者もMWCそのものを中止せざるを得なくなったのであろう。

以下は、参考のために2月11日に掲載した記事である。 (2020/02/13)

コロナウィルスで、モバイル展示会MWC出展取り消す企業が続出

スペインのバルセロナで毎年開催されていたモバイル通信技術の展示会&セミナーのMWC(Mobile World Congress)(図1)への出展取りやめが相次いでいる。今年は2月24日から27日に開催される予定だったが、2月4日に中国のZTEが出展取りやめを皮切りに、7日にはスウェーデンのEricssonが出展を中止すると発表した。

図1 MWCが開催されるスペイン・バルセロナの会場 筆者撮影

2月11日現在、出展・参加取りやめを表明したところは、米国のECサイトAmazonの他、AI向け半導体GPUを開発しているNvidia、韓国大手家電メーカーのLG、そして中国の大手家電メーカーTCL、さらに日本のソニーとNTTドコモなど。

MWCは、ソフトバンクやKDDIなどの通信オペレータや、CiscoやNokiaなどの通信機器メーカー、さらに通信機器に使う半導体メーカー、IPベンダー、通信機器に組み込むソフトウエアベンダー、OSやミドルウエアのソフトウエアベンダー、そして民生用のスマートフォンやタブレットなどのメーカー、クラウド上での通信サービスを展開するソフトウエアベンダーなどが参加するイベントだ。規模は東京ビッグサイトの2倍くらいはあろう。とにかくでかい。

特にEricssonの出展中止の影響は大きい。同社のブースはいつも巨大だ。Ericssonブース内はアポイントメントなしでは入れない。いつどこの誰が何人入場するのか、を事前に届けておく必要がある。まるで企業の受付のような構えであり、受付で承認をもらったモノだけが入ることを許される。Ericssonのブースというより建物の中に普通のブースが並んであり、参加者の興味によってモデルコースを用意している。通信オペレータ向けのコースや経営陣向けのコースなど、回り方や重点的に見るブースや、スキップするブースなど来場者の属性でコースが異なっている。

Ericssonの建物内のブースから離れた場所に休憩所もあり、そこで、ハムやチーズなどのつまみやサラダ、パン、ワイン、ジュースなどを楽しむことができる。もちろん、ブースの係員や案内人などから不明な点を教えてもらえる上に、そこに詳しく説明できる専門員がいなければ呼びよせてくれる。まさにEricssonのブースは小さな遊園地のような作りになっている。

海外の展示会は展示物を披露することが出展社の目的ではなく、顧客や潜在顧客と商談やディスカッションをすることである。4日間で20社の自分のクライアントに会って話ができる機会は簡単には作れない。技術営業の人間が5人いれば合計100社と面接(インタビュー)できるため、展示会ほど効率よく顧客を回れるシステムはない。だからこそ出展するのだ。Ericssonの建物には商談室が20室ほどあり、アポなしでは入れない。商談会であることが日本の展示会とは大きく違う。

今回は、MWCの会場内で開催されるセミナーGTIの開催も中止になった。GTIはインドのインドのBharti Airtelや中国のChina Mobile、米Sprint、ソフトバンク、そして英Vodafoneが中心メンバーとなって、双方向通信方式について話し合う会議であった。特に携帯電話のTDD(時分割二重)とFDD(周波数分割二重)方式について話し合っていた。周波数効率の良いTDDは特に中国が推進しており、今回のコロナウィルスのパンデミックのためにいち早く中止を表明していた。

MWCは通信業者の大きなイベントであるが、コロナウィルスのような蔓延しやすいパンデミックの原因がはっきりしている以上、リスク管理意識の高い企業はすぐに取りやめることを決意した。コロナウィルス発病者が中国に続き2番目に多い日本は、政府の遅い対応からわかるように、リスク管理の意識が極めて薄い国のようだ。

(2020/02/11)

オムロンが東京に開発工場を作った理由(わけ)

(2020年2月11日 14:37) 制御機器やセンサ、ヘルスケアなどの事業を手掛ける、京都のオムロンが、東京品川駅の近くに開発工場を設立した。東京に工場を作ったのは、東京が世界の玄関口だからだ。オムロンは世界36カ所にオートメーションセンター(ATC)を持っている。加えて、東京に本社を持つ企業は多い。この品川は世界で37番目の拠点となるという。

品川は、アジアと北米をつなぐ中間にある。ここにモノづくりのユーザー企業に来てもらい、「ユーザーの持つ課題を解決するためのソリューションを一緒に開発するためにこの工場を使ってもらう」ことを意図している。エンジニアだけではなく、ユーザー企業の経営陣もこのオートメーションセンターに来てもらいたい、とオムロン執行役員副社長兼インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー社長の宮永裕氏(図1)は述べている。

図1 オムロン執行役員副社長兼インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー社長の宮永裕氏 筆者撮影

オムロンは工場のオートメーションに強い。これを実現するための制御機器を20万点も持っている。これを生かし、さらに将来のモノづくりの革新を見据えて、制御機械の高速・高精度化を図るためにもっとintelligent(インテリジェント)に制御することで生産性向上につなげようとしている。制御機器にインストールしたソフトウエアも170種あり、工場の機械から発生するさまざまなデータを収集(integrated)・活用し学習させ、モノづくりの進化を狙う。さらに人と機械との新しい協調としてインタラクティブ(interactive)を掲げている。これらをまとめて、i-Automationと呼び、これが未来のオートメーションとしている。

ATC東京では、オムロンが誇る20万種以上の制御機器を高度にすり合わせた技術力とアプリケーションを組み合わせて、顧客の課題に合わせた解決策を実証することができる。加えて、これらの制御機器を導入するために必要な技術トレーニングも提供する。さらに協調ロボットや移動型ロボットなどを使った作業の検証もできる上、ユーザーの装置を持ち込み、ロボットを使った実験も行うことができるという。

最新の自動化するモノづくりを体感するだけではなく、実証、技術習得、開発まで、ワンストップでユーザーと一緒に開発することができる。モノづくりの現場は多品種少量生産が求められるようになっており、その割に熟練工の不足も同時に進行している。このため、これまでとは異なる革新的な自動化モノづくりを提供しようという訳だ。

東京は、日本経済の中心地であり、世界的な企業も集結しており、しかもアジアからと北米からのアクセスも良い。加えて、ビジネスの決定権のある経営陣も東京に常駐していることが多い。潜在顧客を取り込むには絶好の場所である。ここでビジネスを決めてもらうためにはモノづくりを基本とするオムロンにとって好都合である。

量産と違って、開発だけなら工場といえども広大な敷地は要らない。実証実験(PoC: Proof of Concept)するための設備を揃え、しかも工場の開発部門で使う最先端のオムロン製マシンを揃えておけば、マシンのショールームにもなる。もちろん今回の開発工場はショールームが目的ではない。実際に使ってみることができることが最大のウリだ。しかも最先端の高速・高機能なマシンが勢ぞろいしているため、これらのマシンを使ってPoCできると、実はIoTの利用促進といったデジタルトランスフォーメーションによる生産性向上の道のりが早くなる。

図2 オムロンのATCでは産業機械やロボットが生産ラインのPoCに使える 筆者撮影

オムロンが強い、PLC(Programmable Logic Controller)コントローラとサーボモータ制御、センサ、ロボット、安全性の5つの技術を持つ企業は他にはない、と宮永氏は言い切る。同社にはこれまでにも草津や刈谷にもATCを持つ。刈谷は言わずと知れたトヨタ自動車のティア1サプライヤーであるデンソーの本拠地だ。このATCにはトヨタの経営陣が来る。今後は次のクルマの工場についてコンセプトをディスカッションしたいという。

加えて、東京には半導体チップベンダーやディストリビュータ、OSベンダー、アプリケーションソフトウエアベンダーなどが集まっている。しかもIoTシステムを開発する場合のエコシステム、例えばIoTビジネス共創ラボなどの組織が揃っている。この環境を利用しない手はない。企業としていち早く生産性向上や働き方改革なども実現しやすい。開発工場が東京にあることの重要性をオムロンがいち早く見つけた、といえそうだ。

(2020/02/11)