東工大TSUBAME3.0スパコン開発におけるグローバルなエコシステム

(2017年2月22日 20:59) 東京工業大学が先日、スーパーコンピュータTSUBAME3.0を開発したことを発表した。この夏に発表されるGreen 500を待たなければならないので、真の実力がどの程度かは明確ではないが、少なくとも設計思想として、消費電力当たりの性能が高いスパコンではある。しかもこれからのIT開発のメガトレンドを先取りして、AI(人工知能)に向いたアーキテクチャをとる。

図 TSUBAME開発のリーダーである松岡聡教授

しかも東工大のスパコン開発にはグローバルな協力体制を敷いた。コストイフェクティブな製品を作るための方法であることを示唆している。TSUBAMEは元々低コストで作り低コストで運用することを主眼にしていた。スパコン全体のアーキテクチャを見直し、市販のプロセッサを使いこなしてきた。TSUBAME3.0の開発には、後で紹介する海外企業もずいぶん参加している。これによって、スパコンを作るためのコストが大幅に削減している。このコストには、製作コストだけではなく、運用コストつまり電気代も安い。消費電力が低いからだ。オールジャパンの「京」が1000億円かかっているのに対して(参考資料1)、50億円程度であげている。これは東工大の見積もりだが、TSUBAME2.0 (2010年) からTSUBAME2.5に切り替えた時に電気代を含み6年間で50億円のリプレースおよび電気代で済んだが、2011年の「京」は6年間で1500億円程度ではないかとみている。

TSUBAME3.0の性能は、倍精度演算(64ビット)では、理化学研究所が国家プロジェクトとして「オールジャパン」体制で開発したスパコン「京」よりもわずか上回る12.12 PFlops(ペタフロップス:ペタはギガの100万倍)という数値だが、32ビットの単精度演算では65.8PFlopsと6倍も速い。その消費電力はコンピュータラック1台当たり50~60kWで、同じ床面積の一般のデータセンターと比べると、電力効率は10~20倍も高いという。

なぜ単精度の演算が必要か。ニューラルネットワークのような積和演算では64ビット演算を必要としないケースが多く、32ビットや16ビット、時には8ビットで済ませることもあるらしい。Googleが開発したTPU(Tensor Processing Unit)がそうだ。TPUでは演算を効率よく行うだけではなく、無駄に桁数を増やさなくて済み、消費電力の削減にもつながるため、8ビット演算も含んでいるようだ。それによって従来の検索エンジン用プロセッサと比べTPUの消費電力は従来の1/10に減った。

東工大は文部科学省が管轄する国立大学ではあるが、この開発には海外企業もずいぶん参加している。Hewlett-Packard Enterprise(旧グラフィックスのSGIをHPEが買収)がハードウエア設計、Nvidia、IntelがそれぞれGPU、CPUプロセッサ部分を担当し、DataDirect Networksがストレージ部分の設計を担った。

東工大の松岡教授がコンピュータのハードウエア仕様を決め、HPEにハードウエアの製作を依頼した。HPEのSGI CTO兼VPであるEng Lim Goh氏によると、「松岡先生の要求はとてもタフだったが、結果的に優れたスパコンができた」と述べている。最近スパコンやHPCではCPUではなくGPUを使う例が増えているため、最新のGPUチップとしてNvidiaがTesla P100、コードネームPascalを提供した。もちろん、IntelはハイエンドのXeonプロセッサとCPUボードに搭載するSSDを提供した。DDNは、HDDをベースとした15.9PBのストレージシステムを製作した。

GPUは最近HPC(High Performance Computing)で使われるようになってきているが、グラフィックプロセッサはレンダリング(色塗り)作業で、画面部分を同じ色で並列化することが多い。同じ作業を並列でメモリとやり取りするにはCPUよりもGPUの方が速い。CPUだと割り込みが入るため、その場合は作業が中断され遅れてしまう。Tesla P100では、縦積みにしたDRAMをTSV(through silicon via)でつなぐという3D-ICメモリのHBM2を使い、トランジスタ部分には16nmFinFETプロセスを使って実現した。

さらに、GPUはニューラルネットワークの入力データ値と重みとの積和演算にも使う。この積和演算をどこまでのビット数で演算すべきか、と考えると倍精度(64ビット)は明らかに不要。何度も重みを変えながら学習する訳だから、分解能よりも学習回数の方がニューラルネットワークには向く。そうすると単精度どころか半精度(16ビット)で十分、ということになる。プロセッサの設計を見直すことで、GPUでさえもっと消費電力を減らすことが可能だ。つまり、Nvidiaがもっと消費電力が低くAIに向いたプロセッサを開発していることは想像に難くない。

TSUBAME3.0の冷却では、冷却水の温度を32℃に保ち、熱せられたお湯は40℃程度になり、外に設置した熱交換機を経て、またもとに戻る。外にある熱交換機は自然空冷である。Eng Lim Goh氏によると、「比較的高い32℃を選択したのは、もっと高温にするとCMOSトランジスタの性能が下がり、逆にもっと低ければ水滴が付く」からである。つまり32℃がプロセッサの冷却に最適な水温だといえる。

東工大によると、3月末までに工事を終え、7月末に納入する予定だという。消費電力当たりの性能に自信を持つGreen500の発表までに間に合わせるように頑張るとしている。

(2017/02/22)

参考資料

絶体絶命の東芝、半導体はチャンス

(2017年2月14日 22:43) 東芝は14日の12時に予定していた2018年4月~12月期の連結決算の公表を1カ月先に延ばすことを発表した。東芝は大丈夫か?2006年に買収した米ウェスチングハウス社の子会社にあたる原子力サービス会社を買収した金額と実際の企業価値との間に大きなかい離があり、その差を示す「のれん代」を特別損失計上しなくてはならない。その金額は常識から大きく外れ、東芝は50億ドルと見積もっていたが、最大7000億円の規模ともいわれている。

要は、いまだに損失がいくらになるのか、つかめていないのである。これほど巨額の損失を買収した米国の子会社で出したことから大変なことになり、本体の屋台骨が揺らいでいるのである。今回の延長は、米原子力サービス子会社の買収を巡って「内部統制の不備を示唆する内部通報があった」としてWestinghouse経営陣に対して徹底した調査が必要と判断したためとしている。

ウェスチングハウスの買収では、競争相手であった三菱電機からもぎ取ったモノだったのに、東芝経営陣はきちんとしたデューデリジェンスを行っていたとは素人目にも言えないほど、ずさんな買い物であり、ずさんな経営を行ってきたのである。その金額たるや、常識外れの巨額であるということは、やはり旧経営陣の責任は免れまい。

粉飾決算ともいえる不正会計事件の時には「チャレンジ」と称して利益を上げるように指示しただけで、具体的な戦略も戦術もなかったと聞く。この時の責任もまだ問われていない。そもそも東芝の社員は、昔からのんきな人間が多い。がつがつと競争相手をなぎ倒して何が何でも取りに行くというタイプでは決してない。ある意味「お坊ちゃん」の多い社風だった。何事も対応は遅い、何回か言わないと動いてくれない、でも良い人が多い。こういう社風に慣れた社員に突然チャレンジを言っても、何をどうやってこれまでに生み出したことのない追加利益を生み出せばよいのか、多くの社員はわからない。経営陣は、にもかかわらず無理にでも利益を出せ、と言うだけだったため、数字を変えてしまう、いわゆる粉飾に手を染めてしまった。

半導体は絶好調

今、東芝の半導体、特にNANDフラッシュ部門は絶好調である。価格は下がらない上に、新しい3D技術は歩留まりが上がらず、需要を満たす量を生産できないため、ますます値上がり傾向は続く。NANDフラッシュのトップシェアを握るサムスンもいまだに安定生産ができていない。3D NAND技術は難しいゆえに数量が間に合わないため、価格は値上がり気味に推移している。携帯電話からスマートフォンに移り、需要はあっという間に伸び、さらに金融市場では遅いHDD(ハードディスクドライブ)からNANDフラッシュを使う固体ディスクSSDへとシフトしている。この傾向は当分続く。だからNANDフラッシュの未来は明るいのである。

東芝の利益の源泉である半導体、NANDフラッシュ事業を分社化して、一部を売りその販売益で原子力の穴埋めをしようと、現経営陣はもくろんだ。しかし、儲けているNANDフラッシュをもってしても巨額の赤字を埋めることはできなくなっている。当初は20%程度の株を売ろうとしていたが、半分を売る、といううわさも出ている。

メモリ部門は完全売却すべし

それならいっそ、全部売ってしまえばよいではないか。東芝の半導体メモリ事業は、1兆数千億円の価値が見込まれているようだ。東芝から完全に切り離せば、東芝本体は債務超過にはならずに済む。半導体部門も、親会社もウィン・ウィンの関係になる。

日本の電機メーカーの悪い所は、半導体部門を切り離しても完全独立させずに、子会社として支配してきたことによる。日立製作所、NEC、富士通、東芝、三菱電機、パナソニックなど全て子会社として支配してきた。これが間違いだったと、遅ればせながらでも気づいてほしい。

日本の半導体産業をつぶしたのは、実は電機の親会社である。人事権を盾にふるい、子会社の経営陣を支配し、子会社の経営陣はいつでも親会社に戻れるといった甘えを育成してきた。このため子会社の経営者は常に親会社の顔色を窺ってきた。これでは世界と戦えない。親会社が支配している以上、自主独立、自主戦略は立てられない。これは良い悪いではなく、どの会社も親会社、子会社の関係は少なからず、こうなっている。だからこそ、自主独立にして、しがらみを断ち切なければ世界の半導体メーカーとは伍していくことはできない。

成功者は完全独立

世界の半導体メーカーは違う。もとより半導体専業メーカーが多い。日本と同様、電機の親会社が半導体部門を育成し、途中で分社化したケースもあるが、日本と大きく違うのは子会社にしなかったことだ。

オランダのフィリップス社から分社化したNXPセミコンダクターや、半導体製造装置業界トップになったASML、LED照明のトップメーカーOSRAMなど、フィリップスの株式はゼロである。完全独立だ。親会社の干渉は全くない。シーメンスから独立した半導体メーカーのインフィニオンテクノロジーズも親会社の株はゼロ。かつてモトローラから独立したオン・セミコンダクターもゼロ、ヒューレットパッカードから独立したアバゴ社は今、ブロードコムと名乗っているが、やはりゼロ。すなわち世界の半導体メーカーは、親会社からの資本をゼロにして完全独立によって自社の進むべき道や戦略を責任もって自分で立て世界と競争している。

半導体部門を完全独立の企業にすべきことはすでに7年前から叫んできた(参考資料1)。日本ではロームだけが半導体専業のメーカーであるが、他はほとんど全部、システム部門から分社化したところは全て、子会社を強いてきた。世界と日本の違いをもういい加減に自覚してはどうか。いつまでたっても半導体も親会社の電機もダメなままでいる(増収・増益ができていない)状況から抜けだそうではないか。東芝のNANDフラッシュ会社や半導体会社が自主独立を進め、自分らで責任もって戦略を立て遂行すれば、必ず世界と同じ舞台で競争できる。メモリ以外の半導体部門にとっても今はそのチャンスでもある。

参考資料

「デジタル化」の本質は、アナログ技術

(2017年1月26日 19:31)デジタル社会、経済のデジタル化、デジタル取引など世の中で使われている「デジタル」という言葉の本質は、実はアナログ技術である。米国のアナログ・デバイセズ社のフェローであるRobert Adams氏の講演(図1)を昨日聴いて、デジタル化という言葉の中身はアナログ技術だと思うようになった。

図1 ADIのフェローであるボブ・アダムズ氏 講演会場にて

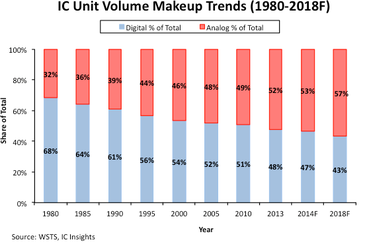

これまで、テクノロジーとしてのデジタルとアナログという観点から、デジタル社会とかオフィスや工場のデジタル化などの言葉に違和感をずっと抱いていた。というのは、テクノロジーを動かす基本的な要素がアナログ回路技術であり半導体チップであるが、その半導体チップはデジタルよりもアナログの方が数量は伸び続けてきているからだ(図2)。

図2 アナログ半導体の方が数量は、増え続けている 赤色がアナログ半導体、青色がデジタル半導体 出典:IC Insights

E-コマースやインターネット、通信、ウェブビジネス、最近ではIoTや人工知能(AI)、VR/AR(仮想現実/拡張現実)などさまざまなエレクトロニクス技術が身近になってきたが、これらをエレクトロニクスという言葉で言わなくなった。それに代わる言葉が「デジタル」なのである。だから、世の中で使われている「デジタル」という言葉はITや最新コンピュータ、インターネット、モバイルなどを表す「代名詞」であり、「デジタル化の波」という表現とアナログ半導体の方が伸び続けている、という事実にガテンがいく。

つまり「デジタル」という言葉の中に潜むテクノロジーには、純粋なデジタル技術があることは言うまでもないが、それに加えてアナログ技術も、アルゴリズムを表現するソフトウエア技術も、エレクトロニクス技術で使っている全ての技術を含んでいるのである。

Adams氏は、かつてはアナログ技術の塊だったオーディオ技術に係わり、最近では、オーディオの音をさらに人間の耳に近づけるためのDSP(デジタル信号処理プロセッサ)やノイズキャンセルのアルゴリズムをはじめとするソフトウエア技術にも係わっている。高周波のワイヤレス回路ではSDR(ソフトウエア無線)技術を実現する超広帯域アンプとプログラム可能なフィルタ回路にも係わっている。つまりテクノロジーの観点から言えば、デジタル技術もアナログ技術もともに使ってより良い製品を実現しようとしている。

テクノロジー的に言えば、デジタル技術でさえ、アナログ技術を知らなければ高速のプロセッサやメモリなどデジタルICの設計はできない。1と0だけの世界は、低周波だとオンとオフのパルスに見えるが、高速に動作させるとオンとオフの境界がなくなってくるからだ。オンとオフの境界は連続的でありアナログ的になる。だから、高速デジタル設計にさえアナログ技術が欠かせないのだ。

例えばインテル社のように純粋にデジタルのマイクロプロセッサを設計してきた半導体メーカーでさえ、アナログ技術者がどっさりいる。しかも、高速のアナログ回路やワイヤレス技術に欠かせない高周波回路のエンジニアも少なくない。もちろん、インテル社だけでない。いまは、性能よりもユーザーエクスペリエンス(UX)の時代だ、とAMDのエンジニアは述べている。人間とのインターフェースはアナログ技術で表現しなければならないため、UX時代にはますますアナログ技術が必要となる。

ただし誤解を避けるために補足するが、アナログ技術だけで回路を組む時代はとっくに終わった。アナログ技術とデジタル技術の両方を使い、さらにソフトウエアも必要とされる。この流れは、「コンピュータ技術(CPU+メモリ+インターフェース+周辺回路))がコンピュータだけではなくあらゆる電子製品に入ってきたことと深く関係している。コンピュータではない電気釜や洗濯機、エアコン、スマートフォン、携帯電話などにも「コンピュータ技術」が使われるようになってきているのである。

「コンピュータ技術」は、ソフトウエアさえ変えればなんにでも使える便利な技術である。ハードウエアを変えなくてもソフトウエアの変更だけで機能を変えたり追加できたりする。スマホは、アプリをダウンロードさえすれば、ゲームにもラジオにも変貌する。これが「コンピュータ技術」である。これにアナログ回路はさらに機能をしっかりと追加し、もっと便利に使えるようにするテクノロジーだ。だからこそ、コンピュータ時代にアナログが重要になる。

スマホなどの製品を使うユーザーにとって楽しく感じさせることのできる製品がウケる時代だ。その楽しさを実現するのに必要な技術は人間の気持ちを代弁する表現法であることが望ましい。その技術こそ、やはりアナログ技術に他ならない。

(2017/01/26)

デジタル経済への転換で成長を図る英国(後編)

(2017年1月14日 15:14)デジタル・カタパルトは、未上場企業であり、NPO(Non-Profit Organization)のように利益は出さない。収入は、政府の支援が1/3、共同研究開発プロジェクト(欧州大陸のHorizon 2020などから)が1/3、ビジネス活動が1/3となっている。

デジタル・カタパルトが支援するビジネス活動とは何か。オープンイノベーションの仕組みを使って、世界中の大企業や中小企業と一緒に開発し、商用化することである(図3)。特にイノベーションの開発に迫られている企業と一緒に開発する。英国内の企業だけではない。海外の企業とも組んでビジネス化へつなげていく。

図3 デジタル・カタパルトに参加する企業には多国籍企業も 出典:Digital Catapult

ロンドンのデジタル経済カタパルトでは、例えばクレジットカード大手の金融企業VISAと一緒に支払いの認証システムについて開発しているという。デジタル・カタパルトセンターがプログラムを運営し、20社のイノベーターを紹介する。完全にオープンなセッションで、VISAと認証システムについて研究する。バイオメトリックスや物理的な方法をはじめ、ありとあらゆる方法について調べ、よりよい方法を編み出す。デジタル・カタパルトは、大規模なアセットを持ち、すべてのコミュニティとつながっている。まるでマフィアのようだと言われることがあるとPaul Egan氏は冗談交じりに言う。

デジタル・カタパルトは英国政府が立ち上げた組織である。6~7年前に、有名なアントレプレナーであるHermann Hauserハーマン・ハウザー氏が設立したAmadeus(アマデウス)というVCがメンバーにいる。彼はARM社の前身であるAcornコンピュータを設立した人物だ。彼は2016年に辞任したデビッド・キャメロン首相が在任当時、首相に尋ねた。「なぜUKは、イノベーションをたくさん持っているのか。実に大規模イノベーションを生み出してきた。UKは偉大なアイデアが多く、最初に発明・発見したことも多い。しかし、ビジネスはうまくない。だからこそ、現状をしっかり把握すべきだ」と進言した。

ハウザー氏は、デジタル・カタパルトの基本アーキテクチャを設計した。イノベーションのアイデアと商用化の間をつなぐ(インターベンション:intervention)を持たせるようにした。このインターベンションは、ビジネスを担当する企業に出資し、必要な設備や工場を作り、人脈を形成する。この人脈はテクノロジー、アカデミア、出資者などを網羅しており、ビジネスを成功させるために時には規制を作ることもある。まるでシリコンバレーのようにすべてのモノや人にアクセスできる。ハウザー氏は、調理人のように材料を調理し、レシピを工夫してきたという。

それでいて、「我々は中立な立場である」とEgan氏は言う。「特定の企業やテーマだけを推進しないし、サポートもしない。一方で排除することもしない。しかし、さまざまな中小企業をもっと大きくするために、製品やサービスを、デジタル活用によって変換するのを支援する」と。具体例としてロンドンには、構築したLoraワイヤレスネットワークがある。アイデアを持つIoT開発者は、無料でこのネットワークを実験に利用できる。LoraはIoT専用のネットワークで、通信距離が長く低コスト、低消費電力という特徴がある。ロンドンのデジタル・カタパルトには、この2年間で3万人が訪れ、68社が製品やサービスを示した。出資金も250万ポンド(約3億円強)を追加したという。

今、日本のエレクトロニクス、ハードウエアメーカー、半導体メーカーはやや委縮している。霞が関はIoTを叫ぶものの、具体的に何をどうしようとするのか、明確ではない。ソサエティ5.0だの、CPS(Cyber Physical System)だの、抽象的な言葉だけが並ぶ。筆者が知らないだけのことかもしれないが、情報化社会であるソサイエティ4.0と政府が打ち出したソサエティ5.0の違いが全く分からない。ソサイエティ1.0は狩猟社会、2.0は農耕社会、3.0が工業化社会であるからこそ、情報化社会と今との違いは全く見えない。ウェブで資料を探してもそのことについて触れられたものを見たことがない。政府は、言葉を煽るのではなく、中小企業、大企業が自ら動きだせるように支援することこそ、重要なミッションではないか。研究開発とビジネスの橋渡しをすることに知恵を絞るべきではないだろうか。

(2017/01/14)

デジタル経済への転換で成長を図る英国(前編)

(2017年1月13日 23:35)英国には、アイザック・ニュートンやジェームズ・ワットなど技術革新につながる大発明・大発見を行ってきた歴史がある。イノベーションは英国の強みである。イノベーティブな伝統的は今でも生きている。半導体ビジネスで新しいビジネスモデル「IPビジネス」を打ち立てたARM、ハードウエアを変えずにソフトウエアを変えることで様々な機能を実現するマシン「コンピュータ」の概念を打ち立てたアラン・チューリング、音楽の世界でもビートルズやローリングストーンズなど英国から生まれた。ボブ・ディランでさえ、英国ウェールズ出身の詩人デュラン・トーマスから、その芸名をとった。英国にはイノベーションが実に多い。ARMは日本と米国で稼ぎ、コンピュータは米国で誕生した。音楽では米国で英国ミュージシャンの活躍が顕著に表れた。

しかし、悲しいかな、それをビジネスにつなげることはあまり得意ではない。だからこそ、商用化があまり上手ではない英国では、大学の優れた研究をビジネスにつなげ、経済成長を図ろうとするプロジェクトを進めている。ドイツのフラウンホファー研究所をモデルとした産学共同の仕組み「デジタル・カタパルト」である。カタパルトとは、Y字形の小枝にゴムを付けて小石を飛ばすパチンコのこと。「勢いをつけて成長する」という意味合いを含んでいる。

この政府主導のプロジェクトでは、大学や国立研究所の基礎研究を商用化する道筋をつけるために活動する。特に研究に経済的価値を創出しようとしており、ビジネスや業界とのつながりを強めることに集中する。そのためには、公的機関と地方行政、大企業(多国籍企業)、ベンチャー企業などが協力して面白い研究とビジネスをつなげ、エコシステムが働くように取り計らっていく。

図1 デジタル・カタパルトの主席コンサルタントだったPaul Egan氏

具体的には、英国全土にある大学や産業界をつなげ、商用化するためのエコシステムを形成する。英国には、800年以上の歴史を持つケンブリッジ大学をはじめ、昔からアカデミアに強いという伝統がある。「さらに工業界のプレゼンスと、商用化のエコシステムがあり、それぞれが専門的な拠点を持っているため、それらの間でシナジー効果を創出できる」とデジタル・カタパルトのPrincipal Consultant(主席コンサルタント)であったPaul Egan(ポール・イーガン)氏(図1)は言う。

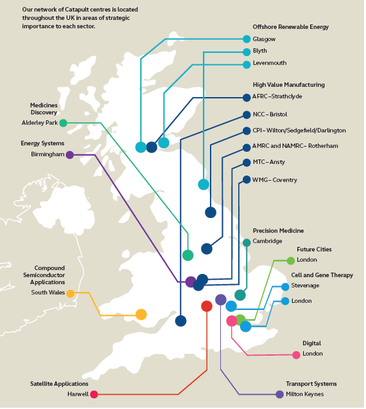

このデジタル・カタパルトは英国全土で11ものプロジェクトがあり、それらがつながっている。高付加価値製造(High Value Manufacturing)プロジェクトは全土にあり、ケンブリッジには高精度医療プロジェクト、スコットランドにはオフショア再生可能エネルギープロジェクトなどがある(図2)。高付加価値製造では、航空機エンジンを製造しているRolls Royceから一人のベンチャーまでもが揃っている。さらに、細胞と遺伝子治療カタパルト、などがある。スコットランドにあるオフショアの再生可能エネルギープロジェクトでは、企業に電力エネルギーを提供し、研究開発に生かす。英国の中央にはエネルギーシステムのカタパルトがあり、ここに多くの発電企業が集まっている。ここでは発電に関するテクノロジー開発が行われている。

図2 英国全土に広がるデジタル・カタパルト拠点 出典:Digital Catapult

金融の街、ロンドンには、デジタルエコノミーの企業が集まっており、ここでデジタル経済を強くしていく。2016年はじめのEconomist誌によると、英国におけるデジタルブロードバンド化はわずか7%しかなく、韓国の11%強に比べると低い。ここで古い経済をブロードバンド化したデジタル経済に変換していかなければならない。デジタル経済に変換すれば経済を活性化できる。簡単に言えば、デジタル・カタパルトとは、英国経済のデジタル化を支援することだといえる。

(後編へ続く)

(2017/01/13)

テクノロジが社会問題を解決する

(2017年1月 4日 11:19)2017年、明けましておめでとうございます。

昨年後半から優良な海外企業を取材していて感じることだが、IT/エレクトロニクス技術を使って社会問題を解決する、というテーマを掲げるところが多くなってきた。IBMやインテルやクアルコムなど最先端の海外企業は数年前から訴求してきた。世界的に共通な社会問題として、高齢化、交通事故死、がんの撲滅、駐車場の空き状況の判別などがあり、日本にも保育所問題、いじめ問題、男女/人種差別の解消など多くの社会問題がある。エンジニアはこういった問題を自分の持つ専門知識を生かして、解決できるはずである。

こういった問題意識が国内でも大手IT企業が持ち始めている。NECや富士通、日立製作所はAI(人工知能:Artificial Intelligence)を使って社会問題を解決するという意識が強くなっている。NECは「Orchestrating a brighter world:もっと輝く社会に向けて調和編成する」という企業メッセージを掲げている。同社代表取締役執行役員社長兼CEOの新野隆氏は同社のホームページで「情報通信技術を用いて社会に不可欠なインフラシステム・サービスを高度化する『社会ソリューション事業』に注力しています」と述べている。富士通は、自社が開発したAIの「Zinrai」を使って、イベントなどで混雑した会場から出てくる人波を分散させるシステムを実証実験している。

日立も中央研究所の矢野和男氏が開発した、加速度計などを集積した活動計を利用して、楽しく働くグループは売り上げや生産性が最も高いことを実証している。日立の実験は、大和魂で頑張れという精神論だけで戦い玉砕したアジアでの旧日本陸軍と同じ発想のブラック企業は、生産性が上がらないことが定量的に把握できることを示したもの。新入社員の自殺者を出した大手広告代理店や、学生アルバイトを中心で成り立っている飲食産業などのようなハラスメントまがいの発想は、もはや時代遅れで、いつまでたっても生産性、売り上げは向上しないといえる。このことに気が付かない管理職や経営者がいる企業は、無駄な働きをしているともいえる。

実際に先頭になって働く20代後半から30代、40代はじめの若い人たちがやる気を出して働きやすい環境を作ることが企業の生産性や売り上げを上げることを主張する経営者やコンサルタントがいたが、このことが定量的にも明確になった。これこそ、テクノロジによって、これまで定量的に数値化できなかった人間の働きたいという気持ちを表現し、その最適化を示すことができたのである。

2年前のNEWS&CHIPSでも大雪によって交通信号機が見えなくなったことに対して、LEDのような消費電力の少ない照明を使ったから悪いのだ、という声がツイッターやフェイスブックなどで散逸したが、これもテクノロジで解決できることを示した(参考資料1)。テクノロジを使えば、たいていのことは解決できる。逆に医療のように、従来の医療技術では解決できなかったことが半導体テクノロジで解決できる可能性は大いに高まっている。

数年前にベルギーにある半導体研究開発企業IMECを取材した時に、テクノロジが社会問題を解決すると気が付いた。IMECでは半導体を開発するはずなのに、バイオの研究をしていたため、なぜバイオの研究をしているのかを、IMECのCEOであるルック・バンデンホッフ氏に尋ねると、「がんの撲滅に半導体エンジニアは何ができるかという命題を追求してきたからだ」と答えた。がんと半導体とは何の関係もないと当時は思われていたから、この発想に驚いた。

バンデンホッフ氏の言葉をかみしめながら、「がんの撲滅」という言葉を「社会問題の解決」という言葉に置き換えると、「社会問題の解決に半導体エンジニアは何ができるか」を考えてもよいことに気が付いた。当時インテルは、半導体技術を使ってVR(仮想現実)やAR(拡張現実)を使い、アパレル商品の売り上げ向上を図れるという提案を数年前展示会などで行っていた。これが今のインテルが提案するIoTの応用に一つとなっている。彼らはIoTの主要な応用を、工業用IoTと小売商店IoTに絞っているが、はっきりと市場が見える分野といえる。民生用IoTは眼中にはない。

2016年になって、国内のNECや富士通、日立などの国内大手企業でもようやくテクノロジで社会問題を解決するというメッセージを出すようになった。動きの遅い日本企業でもこのメッセージは、2017年ますます加速するだろう。

参考資料

1.

大雪で見えないLED信号機は改善できる(2015/03/15)

(2017/01/04)

文系・理系の区別はもう要らない

(2016年12月23日 23:23)テクノロジーの進展は、さまざまな境界を取り払うようになってきた。機械工学は同じモノづくりという視点から電気・電子工学と密接に関連し、電子工学は情報技術(IT)産業と深くかかわり、ITの中でもソフトウエアとハードウエアが相互に関連するようになった。さらに理学である数学は、エレクトロニクスとの関係がより密になり、数学は金融とも関係するようになった。医学にもITやエレクトロニクスが密接に関連し、最近では農業までもITを使うようになった。挙句の果てには、文系と理系でさえ関係するようになってきている。フィンテック(FinTech)という言葉(造語)はまさに金融という文系と、微分方程式という数学とが関係し、株取引をAI(人工知能)で実現しようとする。

こういった全ての分野が関連を持ち始めると、もはや文系・理系と分ける意味があるのだろうという疑問が沸いてくる。「僕は文系」、「私の専門は」、という言葉は、時代に取り残されてしまうのではないだろうか。数カ月前には、大学教育で文系は不要という趣旨の文部科学省の通達があり、議論を巻き起こしたことがあった。しかし、例えばAIの優れたアルゴリズムを生み出すのに、小説の一部で言われていたコンセプトを利用する、というようなことはないだろうか。また、AIを使って小説を生み出すこともできるようになりつつある。さらに言えば、優れたアルゴリズムを高い性能と低い消費電力で実現するために欠かせないものが半導体である。関連する分野のインフラストラクチャともいうべきテクノロジーが半導体であることはもはや疑いの余地はなくなっている。

古い時代は、さまざまな分野にそれぞれの専門家と称する学者が研究し、互いに干渉されることなく、黙々と研究に打ち込んでいた。これまで私が見てきたテクノロジーの多くはエレクトロニクスであったが、かつては電気(Electricity)と電子(Electronics)を強電と弱電と区別していた。電気分野は、電圧と電流、位相など電磁気学で表現することが多かった。電子がどのような振る舞いをするから、どのような結果になる、というようなことはほとんど考慮されていなかった。電子工学は、物性物理学と密接に関係し、半導体の基礎となる量子力学、統計力学、熱力学なども必要とされるようになっている。機械工学はほとんどがニュートン力学で説明され、機械的な動きをニュートン力学や流体力学で説明する。

ところが最近はセンサの将来性を議論するようになり、2020年代には1兆個ものセンサが使われるようになるという予測まで現れた。センサは温度や湿度、力(加速度)、圧力、回転力、磁気、ガス、化学物質、においなどでさえ、電気(電圧や電流)に変換するデバイスである。機械的な動きはニュートン力学で表し、それを電気に変換することは電磁気学を使う。センサを設計するために必要なシミュレーションツールには機械と電子・電気の両方の知識が必要になる。

もはや、自分の専門の殻に閉じこもっていては、「ガラパゴス」になってしまい、世の中に役立たない学者になるとも限らない。

なぜ、境界が薄れてきたか。今年はIoTを巡り、様々な言葉が飛び出してきたことと関連する。IT(Information Technology)に対して、現実の工場や現場の作業をOT(Operating Technology)という言葉で表すようになった。また、現場での作業と全く同じ作業を、インターネットを使いITで表現できるようになり、それらが全く同じ状態を指すことから「デジタルツイン」という言葉も出てきた。これらの言葉はモノづくり産業から生まれ、IT/エレクトロニクスから生まれてこなかった。しかし、やっていることは同じであり、それを別の言葉で表現しただけに過ぎない。すなわち、IT/電子・電気産業だけではなく、機械産業もIoTシステムビジネスの覇権を狙っているのである。

数年前まではIoTはエレクトロニクス産業が使っていた言葉だった。それをITのクラウドでデータ収集・蓄積・解析を行うIoTシステムでは、サイバー・フィジカルシステムという言葉が生まれた。デジタルツインはCyberとPhysicalのシステムをツイン(双子)として扱うとして機械系から生まれた。

図1 PTCのCEO James Heppelmann氏

ハーバード大学経営大学院教授のマイケル・ポーター氏と共著でハーバード・ビジネスレビューに「IoT時代の製造業」を著したPTC社の社長兼CEOのジェームズ・ヘプルマン氏(図1)が来日、デジタルツインのコンセプトを解説した。PTCは元々機械系CADのソフトウエアメーカーである。機械系のモノづくりは、設計(デザイン)から始まり、製造へとつないでいく。その設計部分を担当するツールを作るメーカーであった。それが今や、IoTシステムのプラットフォームを構成するソフトウエアも扱うようになった。IoTクラウドプラットフォームのThingWorxを買収し、その企業名と同名のソフトウエアプラットフォームを充実させ、IoTクラウドのデータ解析を担うことも可能にしている。

境界があいまいになってきた具体例として、シーメンスによるメンターグラフィックス社買収提案がある。シーメンスは、GEと似た重厚長大型のモノづくり産業であり、ハードウエアだけではなく、PTCと同様の3D-CAD「Creo」や、PLM(製品ライフサイクルマネジメント)ソフトウエアも手掛ける。IoTをフル活用するIndustry

4.0の提唱者でもある。一方のメンターグラフィックスは、半導体設計ツールをはじめ、プリント回路基板設計ツール、熱設計・流体設計ツール、組み込みシステム開発ツール、さらにはクルマのワイヤーハーネス設計ツールなども開発してきたエレクトロニクスのソフトウエア総合ツールを手掛けてきた。電子系のツールと機械系のツールを融合させることで、IoTあるいはIndustry 4.0を発展させようと狙ったのがシーメンスだ。

通信オペレータのソフトバンクが半導体のIP回路メーカーのARMを買収したのも、単なるIoTデバイスだけではなく、クラウドのハードウエアの肝となる高級半導体を開発しハイエンドサーバーやスーパーコンピュータを実現しようとするためである。ここでは、通信とコンピュータ、サービスとしてのIT、そしてエレクトロにクス半導体の設計中核のIPコアとがつながっていく。もはや境界は薄れている。

図2 汎用AIであるAGIを提唱するBen Goertzel氏

ITのシステムエンジニア(SE)と呼ばれる人たちには、もはや理系も文系もない。どちらからでも入り込める職種となっている。今年インタビューしたAIの専門家ベン・ゲーツェル氏(図2)によると、米国の金融業界ではAIの研究者の引き抜きが激しいという。とてつもない高い初任給でAI研究者を奪い合う競争が激化しているとしている。かつての金融工学では、ブラック・ショールズの方程式を用いて、デリバティブ商品を予測した。この微分方程式は、時間を細かく切り刻んで積み上げていく表現方法であり、ある時間経過した後の金融商品をある程度予測できた。今はモデルを作りそれに合うシミュレーションの方程式を考え出すよりも、機械学習させることで予測しうる姿を描く方が簡単であるため、AIを活用する風潮がいろいろな分野の研究者に生まれている。ここでも研究者の専門という壁が崩れている。どんな分野の専門家でもAIを利用することが普及しつつある。

文系・理系の区別はもはや要らない。従来の文系の人たちは、量子力学を勉強し、理系の人たちはシェークスピアを勉強する。もっと様々な融合により、新しいコンセプトが生まれ、テクノロジーが生まれ、人間は進化していく。

医療、ITともデジタルヘルスへ集結

(2016年12月12日 13:29) デジタルヘルス、デジタル医療という言葉がバズワードのように急速に聞かれるようになってきた。医療機器や健康管理機器(ヘルスケア)にデジタル技術(正確にはエレクトロニクス・半導体技術)を持ち込み、これまでできなかった診断や治療を実現しようというもの。ほんの5~6年前、日本でもこういったプロジェクトを始めるべきだと、ヘルスケア用半導体チップ開発の話を持ち込んでも、霞が関の人たちも政府系ファンドの人たちも全く聞く耳を持たなかった。最近になってようやくIT、エレクトロニクス、半導体などの国内企業が開発し始めている。

インテルをはじめとする海外の半導体メーカーは、高齢化社会・医療費高騰などの社会問題を半導体技術で解決しようと2006~2007年ごろから言い始めた。2008年に訪問した英国ファブレス半導体メーカーの1社であるトゥーマズ社(Toumaz)では、「バンドエイド」(これは商品名)のような絆創膏に半導体チップやセンサを貼り付け、そのデータを携帯電話などに送りさらに病院に送るというシステムを目指しているという話を聴いた(参考資料1)。同社はその後、2011年ごろ米国のFDA(日本の厚生労働省に相当)の認可を取得、2012年から1年間米国カリフォルニア州サンタモニカの病院で実証実験を始めた。その結果を、2013年にセミコンポータルで紹介した(参考資料2)。

実験では入院患者にIoT(インターネットオブシングス)端末を取り付け、患者の心拍数や体温などの生体情報を24時間連続して測定し、院内のサーバーにデータを送り込む。24時間連続モニターしているため、医者や看護師が患者を4時間あるいは6時間ごと回診する必要がなく、労働負担が減っただけではなく、異常があればリアルタイムで検出できる。即座に集中治療室に移し措置を行えるため、早期発見早期治療が可能になった。この結果、一人当たりの平均入院日数が6日間減少し、入院費が平均9000ドル削減した。

最近、ヘルスケア・医療に関する発表会が立て続けにあった。一つは、インテルが東京女子医科大学と組んで、医師が行うべき手術などの治療を今よりも確実に行えるように支援するUI(ユーザーインタフェース)のRealSenseカメラシステムの例を紹介したこと。もう一つは、医薬品メーカーのバイエル薬品がヘルスケア分野に向けたハイテクベンチャー企業を支援するためのGrants4Appsと、過去1年間新規上場した企業の中から革新的な技術やアイデアで暮らしの質向上に貢献した企業を表彰するライフイノベーションアワード(LIA)の表彰イベントであった。LIAは2015年に設立された賞である。

インテルのような半導体企業は本来、半導体が使われる将来を予測しながら提案するビジネスである。インテルは愚直にそれを実行し、未来のあるべき姿を半導体チップに落としていく、という作業を創業以来続けてきた。だからハイテク企業であり続けている。もう10年間近くにもなるが、インテルは医療とヘルスケアビジネスで得意とするプロセッサの新市場創出に努力してきた。医療機器のインテリジェント化、ハイエンドコンピュータ、高解像度の画像データを記録できるタブレット、ハンドヘルドの機器、ウェアラブル端末などインテルが提供できるプロセッサを使った電子機器を提案してきた。意思の遠隔医療、患者の遠隔サービスなどもタブレット端末を利用して医療に生かす応用がこれから可能になる、とIntel Health and Life Sciences部門のGeneral Managerであるジェニファー・エスポジート(Jennifer Esposito)氏(図1)はいう。ゲノム解析、病院での作業効率の向上や患者のトラッキング、調剤の自動化など、半導体メーカーが貢献できる分野は山のようにある。

図1 インテル社ヘルス&ライフサイエンス部門のジェネラルマネジャーであるジェニファー・エスポジート氏

今回、東京女子医大と組んで、RealSenseカメラ技術を医師の手術を支援するためのツールに使う実験を見せた。このカメラは、映像そのものを撮る1080p(プログレッシブ方式で走査線が1080本の映像を出力)ビデオ、人体など発熱体を認識する赤外線カメラ、赤外線レーザー測距計プロジェクタの3つのセンサを持っている。IRレーザーは顔の凹凸など3次元的な距離を測るために使う。この3つのセンサがあればジェスチャー操作を認識し、その動きに追従してスクリーン上のアバターと全く同じ動きをリアルタイムで行うことができる。

病院の手術中には、モニターを使ってリアルな画像だけではなく、がんや病巣などをグラフィックスなどで表現し、手術で切り取るべきがんを正確に精度よく捕まえる必要がある。手術している手でコンピュータのキーボードやマウスを触るわけにはいかない。RealSenseカメラを使えばジェスチャーでコンピュータを操作でき、しかも遠隔地からも手をジェスチャーで動かしながら、手術室内のロボットに意図通りに手術させることができるようになる。平面的なジェスチャーだと手の3次元の動きを表現できないが、RealSenseは深さ方向の情報も加味しているためだ。

インテルと2年前から一緒に実験してきた東京女子医大先端生命科学研究所の村垣善浩教授(図2)は、「手術中はモニターに表示させたい情報が多く、以前撮影した画像をアーカイブから自分で読み出したいのに、それができなくてほかの人などに依頼するためストレスがたまることが多かった」と述懐する。RealSenseでのコンピュータ操作は触らなくても同じことができるため、医師にとってはありがたいツールだとしている。

図2 東京女子医大先端生命科学研究所の村垣善浩教授

デジタルヘルスケア・医療技術は、これまでIT・エレクトロニクス側からのアプローチが盛んだったが、医薬業界からもアプローチしてきたのが今回初めてバイエル薬品が日本で開催した、ITベンチャー表彰プログラムGrants4Appsである(図3)。2016年度は、2016年6月創業のナノティス社が100万円の賞金を獲得した。これは、インフルエンザウィルスを簡単に無痛で調べるための装置の開発である。唾液や鼻かみ液などの体液を乗せたチップ(小片)をスマートフォンで撮影し、チップの画像パターンから解析・判定するというもの。チップはMEMS技術でマイクロ流路を形成している。スマホで撮影した画像を、開発したアルゴリズムで解析する。8月31日には米国に特許を出願したという。

図3 バイエル薬品がデジタルライフビジネスを支援 受賞者たちとバイエル関係者

もう一つの表彰ライフイノベーションアワードは、カナミックネットワーク社が受賞した。これは、医療・介護・健康情報を法人や職種の垣根を越えてリアルタイムに情報を共有し連携と相互コミュニケーションできるITプラットフォームを提供するというプロジェクトである。バイエル薬品オープンイノベーションセンター長の高橋俊一氏は、「デジタル技術はヘルスケア・医療の課題を解決する。これからも他の業界・企業と共に新しいアイデアを提供していきたい」と述べている。

参考資料

1. 欧州ファブレス半導体産業の真実、津田建二著、日刊工業新聞刊、2010年11月刊

2.

英Toumazのヘルスケア半導体チップ、米国の病院で効果を実証、セミコンポータル、(2013/06/05)

(2016/12/12)

キュレーションはジャーナリズムに立脚しているか

(2016年12月 9日 22:57)キュレーションメディア事業部を巡るトラブルで、DeNAの南場智子会長をはじめ首脳陣が謝罪会見を行った。weblioによると、キュレーション(Curation)とは、人手で情報やコンテンツを収集・整理し、それによって新たな価値や意味を付与して共有することである、という。英語のサイトを見ると(参考資料1、2)、キュレーションという言葉より、コンテンツキュレーションという言葉の方が多く散逸する。その基本は、様々なメディアからニュースをつまみ食いして、意味を付加することではない。様々な断片的なコンテンツから、新しい考え方を生み出すことで、ブレーンストーミング作業と似ているともいう。ジャーナリズムの本質を知らない「素人」が机の上で意味を追加すると「ねつ造」になりかねない。

さまざまな情報源から、断片的な情報をとってきて(すなわち取材し)それを整理し、ある視点から見ると新しいニュースやコンセプトに見えることがある。これがニュースの切り口とか、新しい視点という考え方である。

ところが、問題となっているキュレーションメディアは、インターネットから様々なコンテンツをつまみ食いして、勝手に別の意味を付け足しているから、「ねつ造」していたのである。実際に現場に行って取材して、ネットコンテンツの真意を確認していないのなら、そのような「ねつ造」はジャーナリズムとは大きく異なる。単なる「流布」や「噂」に過ぎない。こういった「ねつ造」が独り歩きした「流布」が出回ると多くの人たちが迷惑をこうむることになる。

従来は、井戸端会議で勝手な噂を作り出し、流してもそれほど広くは伝わらなかった。しかし、インターネットは「拡散」や「コピペ」などで他人が勝手にほかのホームページに張りつけることで日本中に広く拡散させることができる。出所を明らかにしても、事実ではない「流布」や「噂」を勝手にもっともらしく追加してあたかも独自記事のように見せかけるから、質(たち)が悪い。

いろいろなメディアからニュースを寄せ集めるだけのキュレーションならまだ許せる。ニュースピックアップは昔から、ニュースクリップとして何が起きているかを断片的ながら事実を集めて読むことができた。たくさんのニュース情報から見えてくるものを探ることはできなくても、事実だけを拾うことには価値があった。

さまざまなニュースから独自の視点でモノを書くとはどういうことか。独自記事を生み出す(創造する)ことは大変な作業である。だからこそ、著作権が発生する。さまざまな裏付け、資料、取材などを通して事実を整理し、まるでデータサイエンティストのように、起きている断片的な事実の根底に流れるトレンドを見出す。しかも見出したらそれを取材によって検証するのである。この作業ができるのは、ジャーナリズムを知り尽くした人間でなければできない。素人ができることではない。

おそらくキュレーションメディアと称する媒体はジャーナリズムの本質を知らないのであろう。だったらそのようなまねごとをすべきではない。キュレーションメディアの経営者は少なくともジャーナリズムを勉強してほしい。あくまでも事実をもとにコンテンツを作るという基本を勉強してほしい。ジャーナリズムには本来、「ねつ造」や「でっち上げ」、「うそ」があってはならない。事実は事実以外の何物でもない。その中から、ある視点で見ると全く新しい切り口が見えてくることがある。これがまとめ記事のタイトルとなる。

本来、コンテンツキュレーションは、社会問題を考察し論文にまとめて発表することと似ている。ここに「うそ」や「ねつ造」があっては、意味がないだけではなく、人々の判断を迷わせることになり、社会に悪影響を及ぼすことになる。事実を集めるだけではなく、裏付けをとり、事実だけで表現できないのであれば、コンテンツキュレーションというビジネスを行うべきではない。「うそ」や「でっち上げ」は、決して許される行為ではない。

参考資料

1. 17 of the Best Content Curation Tools to Use in 2015 (2015/04/06)

2.

How to Curate Killer Content

Ideas (2015/02/05)

(2016/12/09)

ARMシンポで見えたソフトバンク買収の意図

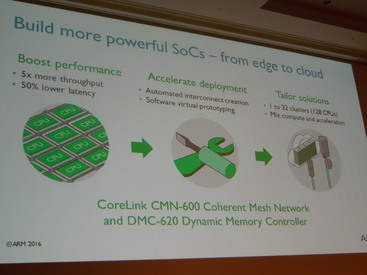

(2016年12月 8日 00:02)ソフトバンクによるARMの買収は、実はIoTデバイス(センサデバイス、センサ端末、IoT端末ともいう)への応用を狙っただけではなかった。狙いは、クラウドにおけるベアメタル(物理サーバ)、スーパーコンピュータなどの応用も含めた「IoTシステム」である。コンピューティングのすべてのレイヤーでARMプロセッサを集積したチップを超並列演算させる応用まで含む壮大な計画である。

ARMが主催した「ARM Tech

Symposia 2016」が先週末、東京・品川で開催された。基調講演に登場した、ソフトバンクグループ代表取締役副社長でありソフトバンク代表取締役兼CEOでもある宮内謙氏、ARM社の上級副社長兼CCO(Chief Commercial Officer)のレーン・ハース氏、同じくARMのシステム&ソフトウエアグループのジェネラルマネジャーのモニカ・ビダルフ氏の3名の基調講演を聞いて、ソフトバンクがARMを買った理由がわかった。

IoTシステムとは、IoTデバイスからゲートウェイや基地局を通してクラウドにデータを上げデータ収集・蓄積・解析を行い、整理されたデータを意味のある情報に変換して、IoT端末を取り付けた顧客の装置や店舗などにフィードバックし、予知的なフィードフォワード制御を自律的に行うシステムを指す(参考資料1、2)。これらのシステム全体にARMプロセッサコアを集積した半導体チップをサーバのメーカーやユーザーに提供する。だからこそ、システム全体に含まれるハードウエアには、端末のIoTデバイスは言うまでもなく、エッジコンピューティングの役割を担うゲートウェイ装置、データサーバ、ストレージサーバ、情報を見える化して受け取るスマートフォンやタブレット、などがある。これらすべての応用に向けARMコアを半導体SoCチップメーカーに提供しようとするものである。

ここまで広いシステムであれば、ARMコアの行方はこれまでの携帯・モバイルデバイスを大きく超えてしまうはずだ。元々IoTデバイスではマイコンを使うが、ここにはCortex-Mシリーズが十分な数量使われる。今回、基調講演で明らかにしたことは、クラウド用の物理サーバ(仮想サーバではない)用のARMコア、富士通のスパコン「京」の次機種に使うARMコアである。

ソフトバンクはARM買収を決めた直後に、ベアメタルクラウドを特長とするPacket社に8月940万ドル(1億円強)の出資を決めた。Packet社は2014年に創業したばかりのベンチャーであり、ソフトバンクはすでに取締役を送り込んでいる。このクラウドサーバの頭脳となるSoC半導体のCPUにARMv8アーキテクチャを採用した。この結果、消費電力は1/10に減り、サーバを並べたラック当たりのCPUコアは7300個にもなり、ラックの容量は従来の3倍にも増えるという。このARMアーキテクチャのサーバをPacket社が導入し、クラウドサービスを始めるのである。サービス業者といえども、ハードウエアをきっちりと押さえておく。

富士通のスパコン「京」の次機種には従来のSPARCチップではなく、ARMアーキテクチャを使うようだ。東北大学が開発した津波シミュレーションソフト「TSUNAMI」の研究を通じて、ARMの命令セットアーキテクチャをスーパーコンピュータ用に拡張する研究を理化学研究所・富士通は行っていた。SVE(スケーラブルなベクトル拡張)を備えたARMv8-Aアーキテクチャを使って

TSUNAMIシミュレーションソフトで性能を評価すると、コンピュータ能力は50倍高まり、効率は15倍上がることがわかったと言う。SVEはベクトル長を最大2048ビットまで拡張できる機能だ。

総じて、ARMアーキテクチャは、高性能なデータ解析や、マシンラーニングのような人工知能、ネットワーク技術、大規模計算などにこれから使っていく。これらの応用はまさにインテルが得意としていたところ。ARMは低消費電力を得意としており、それでいながらCPUコアを性能向上へと進化させてきた。

こうなるとARMの次の戦略は、エッジコンピューティングをはじめとするミッドレンジのコンピュータへと広げていくことになる。IoTデバイスだけでは3兆円もの買収金額にはとても見合わないと思っていたが、今後のシステム拡張に向けた戦略であることが明白になった。これまでARMは低消費電力プロセッサに注力し、Intelは高性能プロセッサにフォーカスし、それぞれすみ分けてきた。しかし今回ARMはIoTを通じて、この先インテルとまともにぶつかり合うことを宣言したことに等しい。勝負の行方はどうなるだろうか。

参考資料

2.

IoTを正しく認識しよう

(2016/12/07)