取材紀行の最近のブログ記事

脱炭素を目指すRD20の研究者にインタビュー、まるでバーチャル世界旅行

(2023年7月17日 17:58)昨年は、RD20 2022の開催に向けて、G20に属する世界各地の研究機関のトップとのインタビューを行った。今年もRD20 2023の開催に向け、インタビュー企画が始まった。

RD20は、2019年1月のダボス会議でG20に属する研究機関のトップやエンジニアたちが日本に集まり、2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて議論しようという国際会議。G20サミットとは、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、韓国、南アフリカ共和国、ロシア、サウジアラビア、トルコ、英国、米国の19ヵ国に欧州連合(EU)の首脳による国際会議である。RD20は、それらの国々の中心となる研究機関が一堂に会する。

図1 RD20 2022で世界中から集まった研究機関のトップたち

RD20は、日本の産業技術総合研究所が主催する形をとってきた。実際の運営は、産総研内部の「ゼロエミッション国際共同研究センター(GZR)」である。GZRのセンター長は、リチウムイオン電池の発明を導き、ノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏である。

昨年は、主催者の産総研とGZRの吉野センター長をはじめ、産総研の上部組織である経済産業省という主催者側だけではなく、フランスの国立研究所CEA-Liten、インドの国立エネルギー関係の研究所TERI(The

Energy and Resources Institute)、ドイツのFraunhoffer

ISE研究所、オーストラリアの国立中央研究所であるCSIRO(Commonwealth Scientific and Industrial

Research Organisation)をインタビューした。海外取材はもちろんオンラインである。

そして今年も産総研のGZRをはじめ、4カ所の研究所のトップクラスにインタビューを終えた。米国のNREL(New Renewable Energy Laboratory)、ブラジルのINRI(Intelligent

Networks Institute)、南アフリカ共和国のCSIR(Council for Scientific and Industrial Research)のインタビューを終え、記事を書き上げた。これまで半導体・ITのテクノロジージャーナリストとして取材対象は、欧米と台湾、韓国、シンガポール、中国などが主だったが、昨年はインドとオーストラリア、今年はブラジルと南アフリカ共和国とこれまで取材経験の少ない地域の研究トップとオンラインインタビューを行った。

インドは農業と深く関係するバイオ燃料やバイオ技術が得意、オーストラリアは牛のゲップによるメタンの排出が問題になっていることを知った。今年のブラジルでは、水力発電が全エネルギーの80%近くに上り、広い国土の北の発電所から、ハイテクの直流送電で南のサンパウロやリオデジャネイロなどへ電力を届けている。南アフリカではプラチナやマンガンなどの鉱物資源が豊富であることを生かし、ソーラーによる水素生成や燃料電池発電などの取り組みで、欧米などの外国企業とコラボレーションしようと進めている。

まるで世界旅行のように世界の国々の特長を生かした脱炭素の取り組みに驚きを感じた。それぞれの国の特長をインタビューで教えてもらい、バーチャルな世界旅行の気分になっている。オンラインで世界の国々とインタビューできるという面白さは、調べたり記事を執筆したりという地道な作業も伴うものの、世界の研究所のトップとパソコン画面を通して話をしているとそれらの国々の理解が深まって楽しくなる。

この後もEUとの取材が控えているが、欧州各国とは違う歴史的な背景のもとに出来たEUの研究所とのインタビューは各国のそれとはまた違った面白さを発見することだろう。オンラインでの世界研究所巡りを行っていると、まるでバーチャル世界旅行をしている気分になってくる。

「三角関数なんになる」、愚かな知識人

(2022年5月21日 09:52) 三角関数より文学が大事とか、金融経済が大事とか、大事な学問を馬鹿にする発言はいつの時代でもあるようだ。全部大事なはずだ。決して比べるものではない。自然と比べると人間の知識は微々たるものだ。偉大な科学者ほど自然界の不思議や深さをよく知っている。逆に自分が理解できないことを、「そんな学問なんになる」と切り捨てる態度は、不遜でしかない。むしろ自分の無知をさらけ出してどうする?

学者は人間が不思議に思うことを、学問づけて理論的に体系化する。それは重要な仕事であり、「そんなもの、なんになる」と片付けることでは決してない。例えば、音声認識のアルゴリズムを研究すればするほど、人間は言葉をどう理解しているか、発音はどのように脳に入っていくのか、ということに対してモデルを立てて音声を理解できるマシン(ソフトウエアや半導体チップ)を作ってきた。さまざまな知識を総動員して技術として完成させる。

筆者は金融のことは苦手だが、デリバティブで有名なブラック-ショールズの方程式は理解できる。この微分方程式は、時間と共に変化する状態をある物理量で表現している訳だが、これも「微分積分、なんになる」と言われた時代もあった。微分方程式とは何か、微分とは積分とは何を表しているのか、という基礎をしっかり押さえておけばブラック-ショールズの方程式は理解できる。

三角関数も同じだ。回転はある意味、無限運動だが、それを数学的に表現すれば角度情報が必要な三角関数になる。音や電磁波は波の性質を持つため、波として表現できる。土木建築で使う三角測量、携帯電話の電磁波回路の設計、モーターが滑らかに静かに動くような設計、地震に強い建物の設計、地震による津波の予測など、三角関数は人類の役に立つ仕事に大いに生かされている。

「三角関数、なんになる」は自分の無知をさらけ出している愚かな知識人ではないか。なぜなら、そのような発言をする前に自分で勉強すべきだからだ。自分が理解できないことを「~~、なんになる」発言は、社会的に知名度の高い立場にいる人間は決して使うべきではない。影響が大きいからだ。

コロナ禍でオンライン取材が当たり前になった

(2020年12月25日 22:11)2020年はついに一度も海外に出張しなかった。20年ぶりかもしれない。新型コロナの感染力がけた違いに強いことがわかり、呼吸困難に陥る重症化にもなりやすいという厄介なウイルスの感染拡大したせいだ。世界各地で入国制限やロックダウンをしている。人から人へと唾液感染だから移りやすい。

3月下旬あたりからテレワーク(WFH:

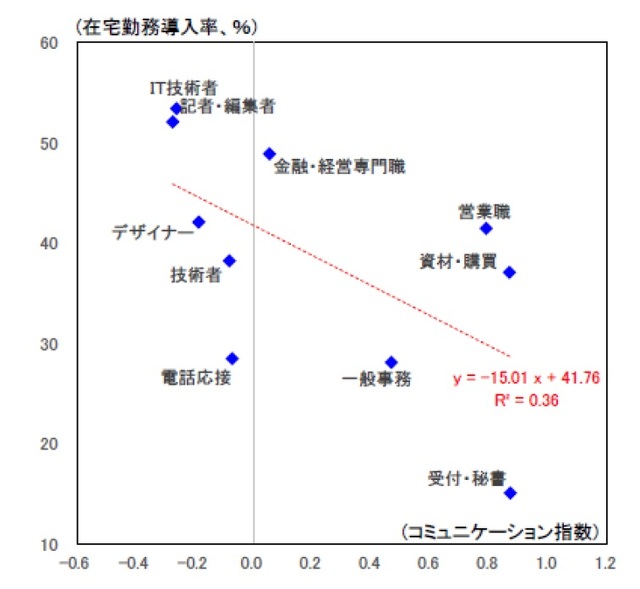

Work from Home)になり、オフィスまで電車に乗って出かける必要がなくなった。それでも筆者のようなジャーナリストや編集者は、ITエンジニアと並んでWFHで活動しやすい立場にはある。図1のように在宅勤務導入率では上位にある職種だ。

図1 在宅勤務しやすい職種 出典:経済産業研究所(権 赫旭氏、萩島駿氏)

テレワークと言っても職種によっては在宅勤務できない仕事も多い。特に、資材や購買、受付・秘書といった職種は在宅勤務の導入率は低い。製造業のエンジニアや実験を行う工学のエンジニアは設備のある工場や実験室に通わなければ設備を使えない。このため、在宅勤務はしづらい。しかし、論文を書いたり読んだりする時はオフィスに行く必要はない。

昔、原稿用紙に向かって長い記事(特集や解説)を書く時は、自宅で執筆していたことがよくあった。まさにテレワークだった。米国のように編集者やジャーナリストは昔から自宅をオフィスにしていたケースが多い。ジャーナリストは、東海岸、中央、西海岸に分かれてそれぞれがオフィスを持ち、自分の守備範囲をカバーしていた。1980年代くらいまでは電話取材が多く、パソコン通信、インターネット取材へと進化してきた。ファックスで取材していた期間は短かった。

そして今はZoomやWebEx、ON24、Teamsなど会議ツールを使った取材へと変わった。今年、急激にこういったインターネットツールを使った取材インタビューや記者会見が増えた。記者会見、企業のセミナー、国際会議、展示会など、多くのイベントがオンラインに代わった。逆にこうなると、今まではめったに行けなかった海外での展示会や国際会議も簡単に参加できるようになる。もちろん出張費は要らない。悩みは時差だけだ。それも北米以外の取材なら、時差はそれほど苦ではない。欧州の朝はこちらの夕方であり、真夜中にはならないことが多い。

オンライン会議が今年ほど普及していない昨年までは、国際電話取材もそれなりにあったが、時差を考慮してくれていた。しかしオンラインのリアルタイムでは、特に米国取材は時差が厄介だ。米国の朝はこちらの真夜中になる。夜遅いと眠くて起きていられない。

それでもオンラインツールの便利なことは、後になってオンデマンドで視聴できることだ。リアルタイムで視聴できなくても(その場合は質問できないが)、後でゆっくり視聴できることは、内容を理解しやすいことにつながる。

結局、大抵のことはオンラインツールで取材できてしまうのである。資料のないインタビューも時間を配慮してもらえば、記事を生むことはできる。今年、一度も海外出張はしなかったが、海外取材はむしろ増えた。

図2 2012年に参加したラスベガスでのCES会場

毎年1月の始め、米国ネバダ州ラスベガスで開かれる民生用IT関係のCES(図2)は、完全オンラインになる。取材したければ、アポイントメントもオンライン上で取れる仕組みを導入している。実際に出向いてさまざまなエンジニアやジャーナリストとディスカッションできるような臨場感と情報量と比べると確かにオンラインは落ちるが、出張予算もないジャーナリストやエンジニアは低コストで参加できるというメリットは大きい。

また国内での学会や業界活動での講演は全てオンラインに代わったが、ここでもメリットがないわけではない。東京で開催しても地方にいる人は出張費がかからないから参加しやすい。またリアルの場だと気後れして質問が出にくいが、オンラインでしかも事前に講演資料を配布していれば、多数質問が出て活発な議論ができるようになる。

ただし、デメリットとして、参加者同士の議論がまだしにくいという点がある。参加者と講師との間のディスカッションやQ&Aに限られる。これもツールの改良で、参加者同士のディスカッションもいずれできるようになるようだ。オンライン会議は意外と使え、情報量は多い。

議会もテレワークで国会を運営する国

(2020年4月14日 22:09)新型コロナウイルスの影響を避けるため、議会でさえテレワークにした国がある。インド洋に浮かぶ美しい国、モルディブ共和国だ(参考資料1)。モルディブの国民議会では、マイクロソフトのビデオ会議ソフトであるMS Teamsを使って議会を運営している(図1)。立法議員の数は87名と世界でも最も少ない国の一つではあるが、テレワークで立法府である国会で運営しているのだ。議会がそのままオンラインで中継されると同時にテレビでも中継されるという。

図1 モルディブ共和国はテレワークで議会運営 出典:Microsoft Asia

立法府では、2019年の1月にテレワークのソリューションを採用した。セキュリティ機能とさまざまな用途に使える機能で協働できるツールだからである。新型コロナウイルスが広まってきたために、3月30日にTeamsを使ってバーチャル会議を始めた。「議員が物理的に議会にいなくても、議会は通常に運営できます。議論や投票のような議会の機能や、委員会の会合も通常通り行っています」と議会のメディア&コミュニケーション担当ディレクターのハッサン・ザイヨー氏は語っている。

こういったツールをいち早く使いこなし、感染をできる限り防止するという姿勢を国民に見せつけることで、国民に意識は大きく変わってくる。残念ながら、日本では議会はおろか、会社や学校でさえ、ビデオ会議ツールの導入が遅れている。中国でさえ都市封鎖の時にオンライン授業を行う学校があった。日本はやはり世界から遅れている。政府が非常事態宣言を出し、不要不急の外出は控えるように要請したことで、ようやくテレワークが現実的になってきた。テレワークが新型コロナウイルスの感染拡大によって、認められようとしているのは皮肉なことだ。働き方改革ではテレワークの声がほとんど無視されてきたからだ。

本来テレワークは、オフィスに行くよりも生産効率が良い場合に取られる手段であり、外出自粛のためということは、本来の働き方改革の姿からはおそらく遠いことではないだろうか。

筆者は10年以上も前の話しだが、以前勤めていたリードビジネス・インフォメーション時代に米国に出張した時にオフィスに行かないというテレワークを経験した。シリコンバレーにはハイテク企業が密集している。クルマで15~20分走れば、すぐに相手の企業に到着する。ある日、広告営業のアメリカ人のクルマでクライアント数社を訪問した。当日の朝、彼女は自宅から私のホテルまでピックアップしてくれ、1社目を訪問した後で、必ず上司に電話をいれ、報告していた。2社目を訪問した後も、同様に電話を入れクライアント情報を上司と共有した。このようにして3社か4社訪問した後で、オフィスによらずそのまま帰宅した。聞いてみるとオフィスに寄るのは1週間に1日か2日のみ。ほとんど、自宅⇒クライアント⇒帰宅、という行動パターンであった。

広告営業の人間は、ほとんどこのパターンだが、編集のジャーナリストはクライアントを直接あるいは電話やテレコンなどでインタビューした後、自宅にこもって記事を書くことが多い。やはりオフィスに行くことは少ない。

最近ではMS Teamsの他にもZoomやCiscoのWebExなど、Skypeよりも使いやすいツールが出てきたため、筆者も日本にいて米国を取材することも増えている。かつては電話取材だったが、最近ではYouTubeによる記者会見の場もできたため、米国に行かなくても取材できる機会が増えている。ただ、情報量としてはやはり直接会う方が多い。それも目的とするテーマだけではなく、その後の一緒にする食事では図々しくも私生活のことを話し合う機会も多い。その時こそ、その国の文化や社会の仕組みなどを知ることができる。

テレワークは、仕事上は効率が高いかもしれないが、仕事のバックグラウンドを知る上ではやはり、フェイス2フェイスで会うことに越したことはない。ただし、効率だけを優先するならテレワークの方が取材効率は高いと思う。雑念に煩わせることがなく仕事に集中できるためだ。日本でオフィスを行かずに仕事ができるテレワークの時代は新型コロナが集結しても続くだろうか。

参考資料

1.

Keeping legislative wheels

turning during COVID-19、Microsoft Asia News Center,

私はなぜグローバル企業を取材するか

(2019年4月 6日 12:22)日本企業がグローバル化あるいは国際化を声に出して言うようになったのは、わずか10年くらいしか経っていない。2002年まで在籍していた日経BP社(入社したときは日経マグロウヒル(McGraw-Hill))時代に、日本がグローバル市場で勝つためのアイデアをブログ(記者の眼)に書いたとき、「何でグローバル化が必要なのか、本当に取材したのか」といったコメントをいただいた。つまり読者はグローバル化を全く意識していなかった。その後、2008年にセミコンポータルでセミナー「グローバル化をどう進めるか」を開催したときも、なぜ今、このテーマでセミナーを開くのか、という声も聞いた。

今から10年ほど前までは、グローバル化という言葉はほとんどなく、海外進出、という言葉が新聞などのマスメディアを飾っていた。私は、1992年から2002年までNikkei Electronics Asiaという英文雑誌を担当しており、アジアへの取材、アジアの企業の眼で日本を見るという仕事をしていた。韓国、台湾、香港、シンガポール、さらにマレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インド、オーストラリア、中国を含めたアジア太平洋の地域・国を読者対象としていた雑誌である。

現地と付き合わなかった日本企業

当時、多くの日本企業がこれらの国や地域に進出し、日本のプレゼンスを上げていたのだろう、と勝手に想像していた。ところが現地のエレクトロニクス企業に取材してみると、日本企業をほとんど知らない。付き合いもない、ということだった。唯一、韓国のサムスンは日本の半導体製造装置を導入していたため、日本とはなじみがあったが、韓国内のLGや現代は日本との付き合いも日本企業もほとんど知らなかった。ましてやマレーシアやインドネシア、中国の地元企業は日本企業についてほとんど知らなかった。

日本企業はずいぶんアジアへ進出していたのに、一体なぜか?エレクトロニクス企業だけを取材していた私は長い間疑問に思っていた。オーストラリアからの帰国便で隣に居合わせた東京銀行の方と話をしていて、ようやく疑問が解けた。日本の銀行がなぜアジアへ行くのか。日本の大手企業がアジアに工場を立てて操業するとなると、部品や部材などのサプライチェーンが構築できなければ工場を稼働させられない。このため、1次下請け、2次下請けも一緒に現地で工場を立てた。そこで働く日本からの従業員も数十名から数百名に上るようになると、日本の銀行も必要になる。大手企業の海外進出とは、海外で単なる「日本村」を作っていただけにすぎなかった。だから、地元企業との付き合いはほとんどなかった。

アジア向けの雑誌を担当する前は、日本語のエレクトロニクス雑誌を担当し、米国を中心に取材・出張することが多かった。1980年代当時のコンピュータや半導体、通信などテクノロジーは、未熟だったため、IEDM(国際電子デバイス会議)やISSCC(国際半導体回路会議)などのIEEE学会会議の取材が多かった。この当時、私の英語は未熟だったが、学会発表では分厚い丁寧な論文が掲載されており、英語を話せなくても論文から記事を書くことができた。ところが、学会資料だけでは米国企業の本音がわからない。米国企業を取材して、しっかりした考えを伝えるために、私も英語の会話を国内で勉強した。

今だからわかったことも

2002年に日経BP社を離れ、リード・ビジネス・インフォメーション(旧カーナーズパブリッシング)に入社し、日本のエンジニア向け新雑誌を発行するために、かつてのDRAMエンジニアに取材して話を聞いた時のことだ。彼は「ミスリードしない雑誌を作ってくれ」という注文をつけた。かつて日経BP社で「メモリからASICの時代へ」という特集記事を出したが、これがミスリードした、というのである。「日本は結局メモリに強い企業が多かったのに、こんな記事を経営者が読み、DRAMを放棄した」、と彼は続けた。だから日本の半導体がダメになった。

この話には二つの教訓がある。一つは自分が納得できない疑問が残り、彼とは論争になった。商業誌の記事で経営者が意思決定するのか、という疑問であり、そんなはずはない、と私は反論した。今になってみると彼は正しかった。事実、日本の電機経営者の多くは経営判断能力に欠けていた。当時若かった私は、電機の経営者を「立派なえらい人たち」、とみていた。もう一つの教訓は、当時の特集には間違いを含んでいた、ことである。海外取材をたくさん重ねるうちに気がついたことであるが、「メモリからASICへ」という流れは、米国だけだったのである。それを世界的なトレンドとみて、米国のトレンドはいずれ日本にも来ると見ていたが、これが間違いだった。米国の半導体業界では、多くの企業がDRAMで日本に負けたから自分たちを見つめ直して、自分の得意なところを探した結果、メモリ以外の半導体を追求するようになったのだ。

図 リードで発行していたEDN Japan別冊では国内外企業のトップを取材、新発見が多かった

自分の間違いの元は、米国企業を取材せず、単なる学会発表だけを取材していたことにあった。だから海外企業の本音を聞こうと努めるようになった。今になってからわかった事実もある。1980年代後半の日米半導体戦争の時のこと。米国は日本に対して「外国製半導体の日本市場シェアを20%に上げよ」という市場経済に反するような要求をしてきた。この要求を日本の霞が関は丸呑みした。ところが1~2年前、「まさか、日本がこの無茶な要求を丸呑みするとは思わなかった」という声を米国で聞いた。通常、交渉事では、最初に20%と吹っ掛けておき、他方は10%と主張し、最終的に15%くらいで手を打つのが本来の交渉である。このようにならなかったということは、霞が関の役人には交渉能力が全くないことが暴露されたといえる。

トレンドをフォローするグローバル企業

米国企業をきちんと取材していれば、日本の経営にも役に立つ事実が多くあることがわかる。それらをこれまでNews & Chipsなり、セミコンポータルなりで伝えてきた。しかし、日本企業の経営者がそれを参考にしたという形跡はない。ただ、ありがたいことに外資系企業の国内の経営者からは多くのコメントをいただいているので、読まれているようだ。最近、日本の研究者から、ある米国企業が立ち直った戦略を知りたい、という声があり、ボランティアで対処している。

海外企業の取材で最も面白いことは、この先のトレンドを常にフォローしていることだ。かつての日本はトレンドを見てこなかったために、井の中の蛙、あるいはガラパゴス、という状態に陥った。海外企業のトップも将来に向けたトレンドは、企業の将来を左右するため極めて敏感である。逆に、トレンドに鈍感な経営者は企業の命が危ない、ということになる。

(2019/04/06)

ABBAが再結成、2019年に世界ツアー

(2017年9月29日 22:48)ユーチューブは素晴らしい。昔の好きな歌を今、ビデオで見られる現代の手段となっている。数日前にユーチューブで見たニュースでは、ABBA(アバ)が再結成し、2019年にオーストラリアツアーを行うという。

1970年代前半、スウェーデンの音楽バンドABBAがスウェーデン語ではなく、世界的に通用する英語で海外進出を果たし英国ロンドンのコンテストで優勝し名が知られるようになった。有名な「ダンシング・クイーン」をはじめ「SOS」や「フェルナンド」、「マネー、マネー」、「ウォータールー」などヒット曲を飛ばし、1982年に解散した。

図 ABBA GOLDアルバム 筆者撮影

「ABBA GOLD」というCDアルバム(図)を買って間もない1999年にミュージカル「ママ、ミーア!」というミュージカルにABBAの音楽がふんだんに使われ、2008年には映画化された。ABBAは今はもう60歳代になり、復活はもはやないと思われた。だが、4人とも生きている。子供も成人になり、孫もいる。ABBAは、2019年のオーストラリアツアーを手始めに世界ツアーを目指し、活動を復活させたという。最初にオーストラリアを選んだのは最も熱心なファンがいる国だからだ。日本も彼らの好きな国の一つだとアグネタがユーチューブのインタビューで述べていたが、日本ツアーはまだ決めていない。

ユーチューブは昔と今をリアルタイムで再生

こんなニュースを知ることができたのはユーチューブのおかげだ。私は中学生のころにビートルズの存在を知り、高校生の時に彼らは日本にやってきた。ビートルズやサイモン&ガーファンケル、ボブ・ディラン、トム・ジョーンズ、ビーチボーイズ、モンキーズ、ビージーズ、ローリングストーンズなどアメリカ、イギリスのロックやポピュラーをよく聞いた。日本の演歌にはない、若者の心を打つ音楽を感じたからだ。

最近聞いた歌では、「You don't own me(私はあなたのものではない)」という歌を昔はレスリー・ゴーアが歌っていたが、最近、グレースという若い歌手が歌ってヒットさせている。この歌は男の奴隷になりたくない、という若い女性の心を歌っており、「私はあなたのおもちゃじゃない」というフレーズがある。人種や男女の差別を排除しようとしてきた米国だが、この歌のヒットとトランプ大統領の出現は関係しているのだろうか。

昔の歌を最近の歌手がカバーしている音楽はこれだけではない。英国の女性グループ、ザ・サタデーズはビートルズの「ミスター・ポストマン」をカバーしているし、リトル・エバが歌っていた「ロコモーション」はカイリー・ミノーグという歌手がカバーしている。

映画でも「シェリー」を大ヒットさせたフォーシーズンズの物語をつづった「ジャージーボーイズ」がヒットした。映画の中でも歌われた「君の瞳に恋してる」という曲は、数年前、携帯通信会社のコマーシャルにも使われた。

ユーチューブは、時には残酷で、「マサチューセッツ」や「メロディフェア」などのヒット曲を飛ばしたビージーズの3人の兄弟メンバー、ロビン・ギブ、モーリス・ギブ、バリー・ギブのうち、2人がすでに他界したこともユーチューブで知った。イーグルズのリズムギター担当で「テイクイットイージー」を歌っていたボーカルのグレン・フライも昨年逝去した。

ABBAは幸い、みんな健在だ。ぜひとも復活を願いたい。

(2017/09/29)

エコシステムとは何か

(2016年11月 2日 14:40)ようやく新聞もARMの凄さは、そのエコシステムにあることを書くようになった。エコシステムは文字通り、生態系という意味で、私たちが野菜を食べ、排泄物を出し、それを熟成させると野菜の肥料になり、野菜はまた成長する、という一連のプロセスを指す。ここには、太陽と水というインフラがあり、その上で人や野菜がお互い共存共栄を図っている。動物でも同様で、自然の摂理に従って生きている限りは、人間と共存共栄している。

図 英国図書館内の敷地に設置されたAlan Turing Institute 奥のグレイの建物はクリックセンター(DNA構造を発見したワトソン・クリックの一人から名付けた)

IT、エレクトロニクスでエコシステムというのは、一つの製品を作って売る場合にはさまざまな業者の協力が欠かせない。かつて大学で、iPhoneには数十社もの多くの企業が部品やサービスを提供してできていることを講義した時、学生たちは初めて知ったと驚いた。学生の多くは、全部アップル社が作っているものだと思っていたようだ。

ARMの製品(IPコア)は中間部品のさらに中間部品に相当するため、これまでほとんど知られてこなかった。主力部品であるCPUコアは、ハードウエアだけではなくソフトウエアも必要なため、IPコアという一部の回路ブロックを提供するだけではなく、ここに焼き付けるソフトウエアも必要となる。それは客ごとに異なるため、ソフトウエアを開発しコーディングしてくれる企業が専門に担当してくれればビジネスとしては回る。そのソフトウエアを簡単に書けるようなツールも必要。最後にARMの回路が本当に動作するのか検証、さらにシリコンに焼き付ける製造の企業も必要となる。つまり、さまざまな企業が助け合って一つの製品を作るという体制、これこそがエコシステムである。ARMのエコシステムには1000社が参加している。

ただし、みんなで助け合うという方向は、日本では正しく理解されていないことがあった。「分け前が減るではないか」という疑問だ。重要なことは、1社あたりの分け前が減ることよりも、これまで経験しなかったほどの多くの顧客に巡り合うことだ。つまり顧客や仕事をたくさん提供してもらえるようになるのである。

先日、ナショナルインスツルメンツ(NI)社の記者会見に出席した時、グローバル・オートモーティブ担当のVPであるステファノ・コンチェッツイ氏は、エコシステムは研究開発コストを減らすメリットがある、と述べている。NIの研究開発エンジニアは2000人いるが、彼らはNIのコア技術を開発しており、顧客の最終ソリューションは開発していない。しかし、NIの製品を使ってソフトウエアを書き、独自の製品(ソリューション)開発を支援するサードパーティ(第3者)となるエンジニアは9000名いるという。つまり、最終顧客のソリューションを開発するのに、2000名プラス9000名が参加していることになる。だからエコシステムは研究開発コストも減らす、という訳だ。

エコシステムをビジネスの武器にしているのはARMだけではない。成長企業はある意味、エコシステムを自社で作り上げ、それを利用する。これが世界の勝ちパターンとなっている。実はこのことを数年前から訴えてきたが(参考資料1,2)、日本企業は理解してくれなかった。

実は従来の日本企業の文化では、このエコシステムを理解できないこともはっきりしている。みんなで協力するということは、下請けや孫請けといった意識を捨て去らなければならないのである。古い体質の日本の大企業は、1次下請け、2次下請け、という形で成り立っていたが、これでは意思決定が遅く、設計製造プロセスにも時間がかかることは容易に想像できる。

エコシステムで大事なことは、上下関係がないということだ。まずは下請けといった差別意識を撤去しなければならない。もちろん賃金をはじめとする男女差別も同様だ。日本人・外国人も同様に扱うことは言うまでもない。さらにゲイやレスビアンなどLGBT(性的少数者を限定的に指す言葉)への差別も撤廃しなければならない。人間は全てみな平等であることを示せるかどうかが、エコシステムをうまく構築できるかどうかのカギとなる。差別意識のある世界には誰も行きたくない。エコシステムに入るかどうかは自由だからだ。

今、ロンドンにやってきて驚いたことは、コンピュータというコンセプトを産み出したアラン・チューリングが完全復活していることだ。彼は天才であるが、ゲイでもあり、そのため長い間、英国政府がアランを表舞台に出すことを禁じていた。第2次世界大戦のさなか、ドイツの暗号を読み解くためのマシンを彼が開発している時に、プログラムを変えさえすれば、さまざまな暗号を解ける、さらに暗号機だけではなく、さまざまな計算もできるマシンを作りたいと願っていた。メモリ(レジスタ)とCPU(ALU)を用いて演算するというコンピュータの概念を産み出したのである。

ゲイであることがわかると、英国政府は彼を逮捕し、裁判にかけ、刑務所に入るか、ホルモン剤を毎日飲み続けるか、という選択を迫り、彼は後者の道を選んだ。しかし、自分で耐えられなくなり自殺することになる。ゲイを政府は長い間認めてこなかったが、最近になって認めるように変わり、アラン・チューリングの仕事が表に出るようになった。

今回、ハイテク企業を訪問すると、Alan Turingの名札の付いた仕事机があった。また、ターミナル駅の一つ、キングスクロス駅近くに大学院大学ともいえるハイテク専門のAlan Turing Instituteも出来た。面会したある人は、ここはサウス・ケンブリッジだと冗談ながらいう人もいるという。ケンブリッジはもちろん、アイザック・ニュートンやARMを産み出したハイテクの町であり、ロンドンはその南に位置しているからだ。

日本企業がエコシステムを作るための第1歩が差別意識の撤廃である。この意識は今後のビジネスには極めて重要で、霞が関の人たちも、お上意識を捨てなければ世の中から遅れてしまうことになる。かつて、自分はトップだからファーストクラスに乗り、別荘に毎週公用車で通い、スイートルームに泊まる、ということを明言した知事がいたが、こんな意識は100年遅れている。公務員の方は、みんなを幸せにするために働く公僕であることをもう一度かみしめてほしい。「上から目線」「下からの卑下」を退治することは日本を復活させる大事なカギの一つである。日本は今、世界から試されているともいえる。

参考資料

香港取材で感じたグローバルなつながり

(2016年7月 8日 07:53)十数年ぶりに香港にやってきた。1990年代は毎年香港に来ていた。町並みは大きく変わっていないが、相変わらず建設工事現場が多い。つまり将来はさらに発展するということだ。前に来たときは、ランタウ島に国際空港ができたばかりの頃だった。空港から香港島までの交通はとても便利になった。それまでの九龍半島にあった空港は、高層ビルの間を離発着するように見えるスリリングな空港だった。荷物を持ってからホテルまでの交通はタクシーしかなかった。

空港からは快速電車に乗って、香港島のセントラル駅と隣接した香港駅まで30分程度で到着し、快適だった。空港から往復チケットを買えば、片道100HKドル(約1400円)のところ、片道分が90HKドルと安くなり、しかも1か月有効なので、往復チケットを買った。

ホテルは、銅羅湾(コーズウェイベイ)という名称が入っている所だが、地下鉄の天后(ティンハウ)駅のすぐ近くにあった。駅のそばなので比較的便利な場所である。到着した日は、取材先の場所を確認するため、灣仔(ワンチャイ)まで地下鉄で行った。クイーンズロード東、という道路沿いにあり、住所に示された番地を目指して、右や左を歩いてみて比較的すぐにわかった。

その辺りをぶらつくと、香港らしい騒々しい現地人の多い所で、レストランも多かった。どの町でもそうだが、観光客が見当たらない所を歩くと何かホッとする。おなかがすいたので、現地人のいそうなレストランで簡単な食事をとった。味はふつう。近くにはラーメンと書いた店も多かったが、中華の本場で、日本料理のラーメン(中国人の多くがおいしい日本料理は何かと問うとラーメンと答える)はないだろうと思って寄らなかった。

ホテルに戻り、12階の窓からの眺めはすこぶる良い。香港島と九龍半島の高層ビルを同時に眺められる。眼下にはビクトリアパークが見え、その緑が心地よい。地下鉄MRTの路線も昔よりも伸びたようだ。香港大学という駅は、昔はなかったような気がする。九龍半島側にも地下鉄は伸び、香港島とぐるりと一周できるようになった。

朝は今の季節にしては珍しく快晴だった。7月の香港は湿気が多くいつもじめじめしているという記憶がある。それにしても今は本当に便利な時代になった。インターネットをどこでも無料で使えるため、パソコンはもちろん、スマホでさえWi-Fiモードで接続できるからどこに行っても日本と連絡がとれるので助かる。

取材先の人がいるオフィスは、円柱状の地上64階建ての新しい超高層ビルで、Hopewell Centreと称している。ここには、ハイテクベンチャー向けのインキュベーションセンターがあり、下層階には店舗やレストランが入った複合型ビルである。今回取材するAI(人工知能)研究の世界的権威と言われる人は、米国ワシントンDCで中国とITビジネスをしているうちに香港ともつながるようになり、現在はここで暮らしているという。その内また世界のどこかに行くかもしれない。インターネットで世界中と連絡を取れるので、世界中の企業とコラボする場合でも、オフィスの場所はもはや関係なくなってきたと述べている。

香港が英国から中国に返還されてから去っていった企業も多い。中国は50年間香港の市場経済体制を維持することを英国と契約を交わしたのにもかかわらず、政治的には圧力をかけているからだろう。しかし、経済は活発のようだ。シンボルでもあったMotorolaの看板はなくなったものの、代わって九龍半島側にも超高層ビルが続々誕生している。香港の隣の深圳やさらに奥の広東省は、華為科技で代表される企業が世界で活躍しているように巨大な製造基地になっており、香港の新界(ニューテレトリ)地区にはサイエンスパークが生まれ、金融だけではなく研究開発の街にも生まれ変わっている。

今回は図らずも香港に取材に来ることになったが、街中のワイワイした混雑は相変わらずで、街を歩くと昔と何ら変わっていないように感じられた。

(2016/07/08)

他人を認めなければ国は発展しない

(2015年10月15日 01:34)米国テキサス州ダラスに近い、フォートワースに来て、欧州とアジアのジャーナリストに会い、久しぶりにエレクトロニクス業界から日本のことまでいろいろ話した。欧州とアジアの記者は、日本の安保法案のことをよく知っていた。「日本が海外に出かけて武器を使用し攻撃できるという法律(安保法案)が通ったけど、日本の中ではどうなの?反対する人はいないの?」。「憲法に反していないの?」。「安倍首相のことをどう思いますか?」。

他国の人々は、今回の法案で、外国を攻撃できるようになったことをとても心配している。私の答えは簡単。事実をありのままに外人記者に言うだけである。「安倍首相は『日本の国民を守るためです。日本の平和を守るためです』と言っていますが、他国を先制攻撃することがなぜ日本の平和になるのか、いまだに一言の説明もありません。にもかかわらず、法案を成立しました。憲法学者は違憲だという見解を示しました。だからこそ、憲法を変えてからこの法案を通すのであればまだしも道筋が立ちます。しかし、なぜ平和を守れるのかと、違憲であることに対する考えをいまだに聞いたことがありません。ろくな議論もなく、以前反対していた自民党の議員さえ賛成し法案が通しました」。

ドイツの記者はそうですか、としか言わなかったが、ドイツはヒットラーの経験を踏まえ、かつてのような侵略国家を作らないためにもっと民主的に軍隊の組織も作られていると言う。「ドイツでは、軍隊に入る義務はありますが、福祉施設で働くとかボランティアの道を選択することもできます。強制的に軍隊に入れることはしません。個人の選択の自由があるからです」と彼は続けて言った。

最近のFacebookやTwitterの書き込みを見ていると、相手と議論しないで悪口を言ったり、抹殺しようとしたり、デモを一方的に非難したり、民主主義を知らない日本人が増えてきたように思う。健全な国家は、さまざまな意見を認め合い、さまざまな人を受け入れ(まさに多様化、ダイバーシティである)、議論を交わしより良い方向に向かうことを絶えず探るものである。非難することではない。このことは、企業経営にも言える。

安倍首相が外人記者の「シリア難民の受け入れをどう考えているか」という質問に対して、シリア難民のことは二の次で、まずは女性を活躍させることを重視する、という趣旨を述べられた。しかし、この意識はダイバーシティに全く反することで、難民受け入れも女性の活躍も全く同じこと、つまりダイバーシティ(Diversity:多様化)を進めようという民主主義に反することにつながっている。今の日本に足りないのはまさにこのことである。

1年前、ドイツを本社とする世界的な半導体メーカー、インフィニオンテクノロジーズ社を訪問した時のこと。本社工場のスポースクパーソン(図1)は、ここには53ヵ国の人たちが(何千人か忘れたが)来て働いています、とさらりと言ってのけた。改めて日本企業を見てみると、従業員のほぼ100%が日本人である企業が圧倒的に多い。さまざまな国からやってきて働いている人たちがいるという企業体制にはなっていない。一言で言うと日本人の男ばかり。

図1 インフィニオン本社でダイバーシティの話を聞いたスポークスパーソン

なぜ、ダイバーシティが重要かは言うまでもないが、その意識が世界レベルから見て日本はあまりにも低いので改めて確認しておこう。さまざまな国からやってきて働いている企業はインフィニオンだけではない。インテルやマイクロソフト、テキサスインスツルメンツ、IBMなど一流企業ではさまざまな国からやってきて、働いている。役員や社長なる人も多い。マイクロソフトの社長はインド人だし、グーグルの創業者の一人はロシア人。日本企業が世界的になれないのは、企業だけではなく国家にも問題が大ありだろう。外国人を受け入れないからである。ソフトバンクでさえも外国人はマイノリティだ。これまで、外国人では中国人しかいないほど中国人のプレゼンスは高いが、それでも圧倒的に少ない。

外国人だけではなく女性もしかりだ。少なくとも小中学生までは男女平等であった。成績は男も女もなかった。優秀な女性も多かった。しかし会社には女性が半分に満たない所が圧倒的に多い。これでは戦力を半分失ったことに等しい。優秀なら男、女、日本国籍、外国籍を問わず受け入れなければ、世界とはビジネスで互角に戦えない。日本人だけ・男だけという1/4の戦力で、世界と同じ土俵で勝負できるか?まず無理だろう。だから多様性が求められるのである。多様性の良い所は、自社の得意な分野を補ってくれる企業と協力し、利益を求めながら世界最高の製品を低価格で提供できることである。さまざまの人たちの意見を聴き、一緒にディスカッションし、より良い方向に持っていく。日本の男だけで、それも序列に満ちたやり方では議論にもならない。これでは世界企業と勝負しても勝ち目はない。

優秀だが日本企業に入れない外国人や女性がいたら、大きな人材損失である。一所懸命勉強し働いて、さまざまな人たちとさまざまな価値観を認め合いながらビジネスできれば、考えもしなかった良いアイデアが出てくることが多い。

世界で最もビジネスが盛んで世界をリードしている地域は米国カリフォルニア州にあるシリコンバレーだが、ここのハイテク企業に勤める人たちを調査したレポートを見ると(参考資料1-3)、外国籍と米国籍の比率は50対50、男と女の比率も50対50である。より正確にはむしろ外国籍、女性の方が若干多い。「優秀なら誰でも受け入れる」。この姿勢こそが、世界をリードするような企業が集積し活性化している理由である。保守的な中東部の人たちには「カリフォルニアは米国ではない」とさえ言う人もいる。しかし、こういった地域はビジネスが不活発で、経済的にも豊かではない。日本が目指すべきはやはり、多様化の方向ではないか。

参考資料

1.

シリコンバレーは世界一差別のない所(2015/03/01)

2.

知ってるつもりの外国事情 (1) ―― 世界がお手本にするシリコンバレー(2013/12/09)

3.

第8回:シリコンバレーがいまだに隆盛を続けられる理由(2012/10/30)

(2015/10/14)

いつまで原発・化石燃料を続けるのか、ロードマップ示せ

(2015年4月21日 23:28)先週、ドイツのデュッセルドルフに泊まり、ビールの街ヴァールシュタイン(Warstein)近くにあるインフィニオンテクノロジーズを訪問した。来るときは、フランクフルトに到着、そこから航空会社の無料バスでデュッセルドルフまで2時間半かけてやってきた。その日はそこに泊まった。すでに時刻は午後8時を回っていた。

翌日、お昼頃の電車でまずゾースト駅に行き、そこからヴァールシュタインに向かうことになっていた。ゾースト駅までの切符を購入する時に、どこ行きの列車に何番線ホームで待つのかを聞くと、全て親切に教えてくれた。事前に、ドイツの列車は遅れることが当たり前と聞いていたので、それを覚悟していたが、拍子抜けだった。きちっと時間通りに到着し発車した。

結局、フランクフルトからアウトバーン(高速道路)をバスでデュッセルドルフ、そして電車でゾースト、タクシーでヴァールシュタインと約450kmの道のりを移動して目についたことは、やたらと風力発電の風車が多いこと。ルート全体が緩やかな高原を移動していたのだが、高原の高いところには必ず風力発電がある。ドイツはむしろソーラー発電の多い国だと新聞報道などを読み思っていたが、どうも違うようだ。

2014年上半期におけるドイツの総発電量308TWhの内、風力が最大の31 TWh、バイオマス22 TWh、ソーラー18.4 TWh、化石燃料の褐炭が77 TWh、石炭56 TWh、天然ガス30 TWh、そして原子力47 TWhとなっている。やはり眼で見た様子と実際の数字とは合っているようだ。化石燃料、原子力とも減らす方向であり、再生可能エネルギーは増加傾向にある。風力・ソーラー・バイオマス・水力など再生可能エネルギーの比率は、14年上半期は28.5%という。前年同期は24.6%だった。ドイツは2025年までにこの比率を40~45%まで引き上げる計画だ。

日本はどうか。懲りずに原発の再稼働を進め、化石燃料の比率を上げている。ただ、再生可能エネルギーの比率が増えると、今のテクノロジーでは電力変動が大きくなるため、日本の電力会社はそれらの導入を渋ってきた。数ヵ月前に九州電力が太陽光の導入抑制を発表したが、電力会社のテクノロジーがまだスマートグリッド化していないため、変動を吸収できないのである。

テクノロジーが進歩しないと仮定すると、原発再稼働、を叫ぶことになる。今は10%程度しか導入できないのは、電力網(グリッド)が電圧と周波数の変動に弱いからだ。しかし、テクノロジーの進歩を考えると、再生可能エネルギーの変動を吸収するためのバッテリーや通信ネットワーク技術の導入し、さらに低コストで実現する技術開発を進めれば、10年後の2025年ごろにはかなり多くの再生可能エネルギーを導入できるようになる。その時点で、再生可能エネルギーの比率をさらに上げることができるようになる。そして、テクノロジーの進歩を考えると、さらに10年後には、50~60%くらいにできるようになるはずだ。

逆に、何の目標も持たずに、一つ覚えのように「原発再稼働」を叫べば、何年たっても技術を習得できず、先進国から脱落していくことになる。これでよいのか?

むしろ、いつまでに再生可能エネルギーを何%導入し、原発や化石燃料を何%に減らしていく、という目標を持ち、テクノロジーを開発することこそ、日本国の繁栄につながるのではないだろうか。そのためのロードマップを作り、着実に再生可能エネルギーを増やすための、ネットワーク技術とバッテリー技術の開発に力を入れていくべきではないか。

ネットワーク技術では、どのサブグリッドの発電所、あるいは消費所、バッテリーが今どのような状態にあり、どこからどこへ電力を輸送してやればよいのかをリアルタイムで把握し、リアルタイムで電力を融通し合う。比較的小さなサブグリッドを多数設け、各サブグリッドが地産池消の電力システムを構築し、ネットワークでつないでいく。まさに、東京大学の阿部力也教授が提唱する、デジタルグリッドのコンセプトそのものだ。つまり、これからは、再生可能エネルギーを大量に導入してもほとんど変動しないグリッドシステムを作ればよいのである。

これこそが未来を拓くテクノロジーとなる。このことで新たな雇用を生み、新たなテクノロジー開発を生み出せれば、日本はテクノロジー立国になることができる。

(2015/04/21)

参考資料

1.

連載コラム ドイツエネルギー便り、自然エネルギー財団(2014/09/25)

http://jref.or.jp/column_g/column_20140925.php