現実のIoTは2021年でも200億個未満

(2017年8月11日 10:04)「将来の予想なんて、水晶玉の占いのようなものだけど、Ciscoの5年前の予想は見事に当たった」とはにかみながら語ったのは、通信ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ社戦略・技術・イノベーション担当VPのダグ・ウェブスター氏(図1)。5年前の2012年にシスコは、2011~2016年の世界の通信トラフィックの伸びを年平均成長率CAGRで29.1%と予測した。2017年のレポートでは、実際に29.9%と10%以内の誤差に収まっていた。

図1 シスコシステムズ社戦略・技術・イノベーション担当VPのダグ・ウェブスター氏

このほどシスコは、2016年から2021年にわたる通信トラフィックの見通しについて語った。最初に通信ネットワークの4大トレンドを紹介。一つは帯域幅がさらに伸びること、二つ目のトレンドはIoTがネットワークをけん引すること、三つ目は5G対応、四つ目がセキュリティだ。中でも帯域幅増加のトレンドは、通信トラフィックのそれとモロに関係する。世界のインターネットトラフィックは、CAGR24%だが、日本は26%となり、世界全体で3.3ZB(ゼタバイト)にも達すると予測する。ちなみにZBは、GB(ギガバイト)の1000倍のTB(テラバイト)、さらに1000倍のPB(ぺタバイト)、さらに1000倍のEB(エクサバイト)、さらにEBの1000倍であり、10の21乗にもなる。

日本はトラフィックで世界をリード

日本のインターネットトラフィックは2016年の48EBが2021年には約3倍の168EBになると予想する。この伸びは日本ではブロードバンドが世界よりも普及しており、さらにインターネットにつなげる機器のインターネットユーザー数に対する割合が大きいからだ。2016年におけるブロードバンドのデータレートは世界が平均27.5Mbpsであるのに対して、日本は67.4Mbpsと高い。2021年にはこれが世界では53Mbpsになるが、日本は103.8Mbpsにもなると予測する。

IoTのモバイルデバイスの伸びも著しい。スマートフォンやパソコン、タブレット、ファブレット、非スマホの携帯電話(ガラケー)、M2M(典型的なIoTデバイス)などモバイルデバイスでは、M2Mの伸びが最も大きい。これらモバイルに対する各デバイスのシェアは、M2Mが2016年に10%が2021年には29%に伸びる。次にスマホも2016年の38%が43%に伸びる。つまり、モバイルデバイスの内、スマホとM2Mが2021年には72%のシェアを占めることになる。このことはスマホの次もまだスマホを意味する。

IoTは2021年でも200億個未満

これらモバイルデバイス全体では、2016年は80億個が2021年に110億個に伸び、そのCAGRは8%程度だとみている。IoTにはデスクトップパソコンやBluetooth LEにつながるウェアラブル、サーバーなどもその数として計算しているが、どう見積もっても、もはやせいぜい200億個にも満たない。かつて2020年に500億個と見積もった予想は見事に外れそうだ。これに対して、現実的な数字としてみるようになったためで、当初は花火を打ち上げたのである。この数字が勝手に独り歩きして、今でも500億個のIoTとぶち上げる人もいるが、その数字の意味を理解していないため、まるで違った未来を描くことになる。

先月、セミコンポータルでデータの読み方、というチュートリアルなワークショップを開いた(参考資料1)。同じ数字でも見せ方によって解釈の仕方が違うことを説明した。近いうちのその解説を取り上げよう。数字、データの読み方は、十分注意しなければ、見事に外れて恥ずかしい思いをするので注意した方がよい。

日本はLPWAより4G+

さて、M2Mの接続数を2G、3G、4G+、LPWAでみると、世界では2017年中に4G+が3Gを抜き、そのまま4G+ネットワークがもっと多く使われ、2021年には全ネットワークの46%を占めるようになり、LPWAは4G+を下回ったまま2021年も31%で2番目に多いネットワークになると予想されている。

一方、日本では2018年にLPWAが4G+を抜き去り、2021年では49%を占め,4G+の39%よりも上に来る。これに対して、ウェブスター氏は、日本にはアーリーアダプタ(最初に新製品・新規格をすぐ採用する企業や人のこと)が多く、最初はセルラーネットワーク(4G+)から使っていくが、やがてLPWAに代わるとみている。4G+とは5Gも含むセルラーネットワークであり、そのネットワーク上でNB-IoTやCAT-M1などのIoT専用の低データレートで長距離のネットワークが構築されると想定している。

「5Gでは、もはや固定ブロードバンドを一掃することになる」とウェブスター氏は見ており、10Gbpsというデータレートと同様に1ms以下のレイテンシが極めて重要だとする。半自動運転では接続中のレイテンシが短く、ほとんどリアルタイム動作として扱えることになる。ドローンの自動制御にも5Gは重要で、ドローンの応用範囲を広げるだろうとみている。

DDoS対策必須

最後のセキュリティも、通信トラフィックにとってのサイバー攻撃としては、DDoS(Distributed Denial of Service)が毎年増えていくとみている。DDoS攻撃とは、1台のターゲットコンピュータに対して複数のコンピュータから一斉に重い負荷で攻撃する手法。ネットワークのトラフィックを占有するため、たとえコンピュータを乗っ取らなくてもその動作は遅くなる。認証、暗号、ソフトウエアからハードウエアまであらゆる対策を講じる必要がある。

(2017/08/11)

参考資料

エンジンが消える、エンジニアは?

(2017年8月 9日 15:00)先月、スウェーデンの大手自動車メーカーのボルボが内燃エンジン車の販売を2019年から中止し、電動化を進めると宣言した。さらにフランス、英国両政府が2040年から発売される自動車は内燃エンジン車を禁止するという宣言まで出した。地球環境にセンシティブな欧州は、次のモバイル手段としてのクルマの電動化をいち早く進めている。

図1 Volvo Carsはプラットフォーム戦略でプラグインハイブリッドからスムースに移行可能に

これを、対トヨタ包囲網だと表現する向きもあるが、そのような偏狭なことではない。わずか1社のために欧州が国レベルで対抗することはあり得ない。もしそうならこれまでのマイクロソフトやインテルといった独占的な企業に対しても、そういった対応をしてきたはずだ。そうではなく地球環境や景観の美しさを守ることが、国民レベルに浸透しているからである。例えば、道路の景観を優先して電柱をいち早く地下に埋めたが、産業を優先してそれを撤回することなどはしてこなかった。10年前にもなるが、ドイツのある企業の広報は、「ドイツでは光ファイバを敷設できない。地下を掘り返すというコストのかかる作業を伴うからだ」、と悩まし気に語っていた。またドイツのある駅で会話した見知らぬ青年は、地球の温暖化はドイツでも進んでおり冬が短くなった、と話していた。つまり一般国民が環境に敏感なのだ。

翻って日本は電柱の地下埋め立て化よりも産業を優先してきたため、電柱に光ファイバを大量に設置してきた。このためブロードバンドは日本が欧州よりも先行してきた。しかしワイヤレスのブロードバンドが5G時代に本格的にやってくる。欧州はこれを実用化することに歩調を合わせ、標準化を決めるアライアンスを組み始めている。5G時代は10Gbpsというデータレートの高速化だけではなく、応答時間ともいうべきレイテンシ(遅れ)が1ms以下という目標も掲げているため、5G時代はリアルタイムに無線でつながるクルマが本格化、それに相性の良い電気自動車化とも一致する。5Gオートモーティブアソシエーションというコンソーシアムが昨年12月に設置されたのは将来を見据えてのことだ。

クルマの電動化は、5G時代を念頭に入れた大きなトレンドである。その中の技術的な要素として、IoTやAI(人工知能)、クラウドなどがある。つまり、ITのトレンドとも符合する。だから、電動化は、地球環境にやさしいだけではなく、事故を起こしにくいクルマ作りへのテクノロジーの要素にもなる。

このような時代に技術者のことを何と呼ぶのだろうか。これまではエンジニア(engineer)と呼んでいたが、その語源は内燃エンジンである。いわゆるガソリンやディーゼル機関の内燃エンジンが長年、自動車の動力となってきた。エンジニア、すなわちエンジンを扱う人という意味で使われた言葉の語源であるエンジンが電動モーターに移行する時代になる。エンジニアという言葉は死語になるのだろうか。

いや、私たちは将来になっても技術者のことをエンジニアと呼んでいるかもしれない。エンジニアは、夢を具現化し、実際に動いたり答えを出したりするものを作るのが仕事である。内燃エンジンが消えてもエンジニアという言葉は生きているかもしれない。今ではハードウエアエンジニア、ソフトウエアエンジニア、システムエンジニアなど、内燃エンジンとは無縁の仕事をしている人たちもエンジニアと呼んでいるからだ。しかし、その語源のエンジンは20年以上たつと消えていく。

(2017/08/09)

LED街灯をスマートシティのハブに

(2017年8月 6日 19:54)LED街灯が各地に設置はされているようだが、あまり普及していない。理由はLED照明のコストが高いからだ。そのコストに見合ったLED街灯の設置は可能か。実はテクノロジーの進歩がそれを可能にしている。環境に厳しい欧州では、LED街灯を利用してそこをスマートシティのハブとしようという提案が出てきている。つまり街灯なのに、その役割を街灯だけではなく、センサを備えた駐車場や防犯灯、電気自動車の充電ステーション、携帯通信の基地局など、LED街灯にさまざまな未来志向の機能を持たせるのである(図2)。

図1 LED街灯は単なる街灯ではない インターネットとつながるIoT端末・基地局・EV充電器を備えスマートシティのハブとなる 出典:Infineon Technologies

これまでも、経済産業省が音頭を取って、白熱灯や蛍光灯に代わるLED街灯の設置を進めてきた経緯はある。しかし、単なる電球や蛍光灯をLEDに替えただけでは機能が乏しく、コスト的にも見合わない。毎日点灯させても数時間程度ならコストの回収に何年もかかる。セブンイレブンやローソンなどのコンビニエンスストアの店内電灯をLED照明に替えたのは24時間運転すると2年以内で回収できるからだ。街のLED街灯となると、夕方から朝まで点灯するだけではせいぜい12時間。回収に4年はかかることになる。

ところが、この街灯の太さと容積なら、さまざまなセンサを付けられるうえにIoT端末やIoTゲートウェイ、LPWA(低消費電力広域)などのIoT基地局などにも使え、さらに携帯の基地局にも使えることができるようになる。つまり、半導体テクノロジーの進歩により、IoT端末やゲートウェイは言うまでもなく、非常に小型の基地局やアンテナ、EVの充電ステーションさえも収められるようになってきたのだ。これまでなら、引越しに使う大きな段ボールサイズの大きさだった装置が、やや長めの弁当箱程度に小型になれば、設置すべき場所はどこでも可能になる。基地局やIoTゲートウェイだけではなく、EVの充電ステーションさえも街灯の大きさに収めることができるようになっている(図2)。

図2 街灯のEV充電器 出典:Infineon Technologies

欧州では、数年前のMWC(Mobile World Congress:携帯通信業者の展示会)にスウェーデンの通信機器会社エリクソンがLED照明器具のフィリップスと共同で、街灯基地局を提案していた。このほど、LED照明のベンチャーであるエルミノシティ(eluminocity)がインフィニオンテクノロジーズとインテルがスマート街灯を共同で開発中であることが明らかになった。これはインフィニオンがスマート街灯プロジェクトに24GHzの準ミリ波レーダーシステム、高効率のパワー半導体、マイコン、セキュアマイコンOPTIGAなどを提供する。インテルはLTEや5Gに向けたIoT基地局向けモデム半導体(LTE Cat.1/M1/NM1/NB-IoT/5G-IoTなど)を用意する。

エルミノシティのLED照明に24GHzのレーダーを使えば、近接センサとして働き、クルマや人の有無を検出できるため、駐車場のライトとしても使える。IoTのモデムを持っているためインターネットともつながり、スマートフォンで駐車場の空き状況や自分のクルマを止めた場所などを知ることができるようになる。これを街全体に適用すれば、クルマの混雑状況、空き状況など都市計画担当者や店舗の所有者にとって有益なデータを生かすことができるようになる。また、LED街灯にWi-Fiモデムを内蔵することによりWi-Fiルータにもなる。

またこのLED街灯を一つのIoT端末としても利用すれば、温度計、湿度計、都市の大気汚染物濃度を測るガスセンサ、MEMSマイクを実装すれば騒音計にもなる。特別な場合かもしれないが、クルマ同士が唐突事故を起こした時の衝突音や発砲事件があればその音も銃に関するデータになりうる。また、LED街灯そのものの寿命データを保存しておけば、経時変化の調整に使う、あるいは交換時期を予め知ることができる。

LED街灯は都市への集中が進むにつれ、都市問題解決の切り札になりうる。従来の単なる街灯ではなく、センサや通信手段、コンピュータ、IoT、充電器などを備えた都市の総合ハブとして機能する。環境問題に敏感な欧州では、これまで都市の景観という立場から電柱の地下化を定着させてきた。光ファイバを敷設する場合には地面を掘らなければならずコスト的に見合わないため、ほとんど普及しなかった。ところが5G時代になれば光ファイバの速度を無線通信で実現できることになり、無線通信設備の設置はマストになるが、都市の景観やCO2削減の環境目標を同時に達成することもマストになる。LED街灯設備への給電は地下のケーブルから取ればよい。提案されたLED街灯は、街灯という市民への安全、駐車場ビジネス、IoTシステム、環境への配慮、インターネットビジネスなど、これら全てを同時に達成する新しい都市作りのカギとなりうる。

(2017/08/06)

2015/16年の10兆円規模の相次ぐ半導体買収は何だったのか

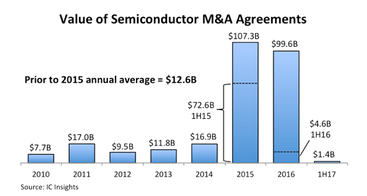

(2017年7月27日 00:45)世界の半導体産業は2015年、2016年にそれぞれ総額1073億ドル(約12兆円)、996億ドル(約11兆円)という破格の企業買収の提案や買収完了を行った。ところが今年2017年は上半期総額だが、わずか14億ドルにとどまっている(図1)。これは、米国の市場調査会社IC Insights(アイシーインサイツ)が7月25日に発表したもの。

図1 IC Insightsが調べた企業買収の推移 2015/16年が突出している

事実、ソフトバンクが3兆4000億円で英国のIPコアベンダーのARMを買収した。この会社は売り上げがわずか1600億円程度しかないCPU設計会社だが、彼らの製品であるCPUコア(半導体チップ上のCPU回路だけ)は、スマートフォンや携帯電話のほぼ100%に使われており、ルネサスをはじめとするかなりの数のマイコンの中のCPUにも使われている。携帯機器やゲーム機などの頭脳となる回路だ。この回路を設計するだけの会社である。それを時価総額に20%~30%のマージンを乗せると3兆円を超える値段になった。

IC Insightsによると2015年には100億ドルを超える買収案件が4件あり、2016年には7件あった。つまり大型の買収が相次いだため、まるで買収合戦が起きていたような印象を受けた。しかし、半導体業界では、小さいが非常に優れた製品を開発するベンチャー企業を少し大きな中堅企業が買収するケースは昔からひっきりなしに行われていた。半導体メーカーだけの買収だけではない。その周辺の関連産業でも買収は日常茶飯事だった。半導体チップを設計するツールを開発・販売するEDA(Electronic Design Automation)産業は常に小さな企業を買って大きく成長した。そのトップ3社が、シノプシス、ケイデンス、メンターグラフィックスだ。ただ、最近はメンターグラフィックスをドイツのシーメンスが買収した。

昨年、一昨年の半導体でのM&Aは、大企業が大企業あるいは中堅企業を高額の買収を行った。かつてモトローラ社から独立したフリースケールセミコンダクタをオランダのNXPセミコンダクターが買収した。NXPもかつてフィリップスから独立した半導体メーカーだ。海外の半導体メーカーの日本とは大きく違う特長は、親会社と連結しない完全独立であることだ。親会社の干渉を受けないため、本来の半導体経営ができる。また、買収したNXPをさらに大きなクアルコムが買収することが決まっている。

面白い例として、小が大を買う事例もあった。米国のヒューレット-パッカードの半導体部門が独立したアバゴ社は、通信ファブレス大手のブロードコム社(Broadcom Corp)を買収したが、買収後の企業名をブロードコム(Broadcom Ltd.)とした。ブロードコムの方が、知名度が高かったからだ。

企業買収は製品のポートフォリオを増やすため

ではなぜ今年の大型買収が減ったのだろうか。IC Insightsはこのことには分析していないが、それを知るには半導体製品と産業の特性を知る必要がある。まず昨年、一昨年の企業買収は何のために行われたのかを知らなければならない。ほとんどの企業が似た分野であるとしても、製品はダブらないのである。例えば、通信用の半導体を作っていたアバゴは、光ファイバのような有線通信が得意だったが、ブロードコムは無線通信が強かった。一緒になることで通信技術の全てを握ることができた。NXPもフリースケールも共に自動車用半導体を持っていた。NXPはカーラジオやNFC(近距離通信)認証セキュリティチップに強いが、CPUを持っていない。フリースケールはPowerPCやARMコア、独自CPUなどのCPUやマイコンに強かった。つまり、これまでの大型買収案件は、自社の製品ポートフォリオを強化するために行われたのである。

2017年になって小さな半導体メーカー同士の買収は金額が小さいため目立たないが、アナログとミクストシグナルのマックスリニア社がエクサー社を 6億8700万ドルで買ったという例はある。では、これから自社製品を強くするために何をするのか。実は半導体チップが今や単なる回路ではなくなった。ソフトウエアを組み入れるシステムになっているのだ。自社の製品をさらに強くするために、半導体が使われるシステムを理解し、そのシステムに必要な部品を補強すればよい。その部品は昨年、一昨年はハードウエアの半導体そのものの買収だった。しかし、今や半導体チップはソフトウエア部品も組み込む製品と変わってきたため、ソフトウエアメーカーも買収の対象となった。

ソフトウエア企業を買収するインテル

その例をインテルに見ることができる。インテルは脱PC(パソコン産業が落ち目の産業に変わってきたことに対応して自社を成長させるため)を進めており、IoTや人工知能(AI)、5G(第5世代の携帯通信)、クラウド、クルマ(自動運転や無事故のクルマ作り)など5大ITトレンドに沿って開発を進めている。リアルタイムOSのウインドリバーを数年前に買収したほか、ハードウエアをプログラムで作れるFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)技術を持つアルテラ社を買収した。

インテルの得意なCPUはソフトウエアを変えることで新機能を変えるコンピュータそのものだが、ソフトウエアはハードウエア回路と比べて遅いため、FPGAメーカーを買った。これによりコンピュータシステムの柔軟な応用にはCPUで、決まった並列演算ならGPU(グラフィックスプロセッサ)で、決まった回路は専用のハードウエアFPGAでそれぞれ設計することができるようになった。コンピュータ用の半導体をローエンドからハイエンドまで広げることができる。最近ではクルマ向けカメラ画像解析のモバイルアイを153億ドルで買収する。AIでは、イスラエルのナーバナ社を昨年買収、AI用プラットフォームを手に入れた。さらにモビダス、サフロンなどのAIソフトウエア企業も買った。つまり、インテルが買収した半導体メーカーはアルテラ社だけであり、あとはソフトウエアメーカーである。

まとめると、半導体産業はソフトウエアも取り込む製品を扱うようになった。このため買収対象は半導体メーカー、関連メーカーだけではなく、ソフトウエアメーカーやアルゴリズム開発企業なども対象となった。ただし、こういった半導体企業以外の買収には、市場調査会社は買収金額の数字を把握していない。しかもソフトウエアのベンチャーや開発企業は中小が多く金額は少ない。だから、2017年は統計として表れてこないといえる。

(2017/07/27)

スペシャルオリンピックスを知ってるかい?

(2017年7月 2日 08:05)スペシャルオリンピックスって知っているかい?オリンピックが一般健常者の世界的なスポーツ競技会であるのに対して、パラリンピックは身体障がい者のための世界的なスポーツ競技会。そしてスペシャルオリンピックスは知的障がいのある人たちのためのスポーツ競技会である。最近初めて、その活動を知った。きっかけはインフィニオンテクノロジーズという半導体メーカーがこの競技団体へ寄付したというニュースを流したからだ(図1)。

図1 知的障がい者のためのスポーツを支援するスペシャルオリンピックス日本の有森裕子理事長とインフィニオンの社員たち。中央が日本法人の森康明社長

スペシャルオリンピックスは、パラリンピックなどよりも規模はずっと小さいが、知的障害の方たちがスポーツトレーニングを継続的に活動できるための発表の場である。ただし、単なる発表の場だけにとどまらない。スポーツ活動を通じて彼らの自立と社会参加を促し彼らの生活の質(クォリティ・オブ・ライフ)を豊かにすることが目的だ。だから継続的な活動であり、毎年、日本で競技を開催する。さらにオリンピックと同様、世界大会もあり、オリンピック・パラリンピックの前年に4年に一度行う。次回は2019年に開催される。

知的障がい者にチャンスを

しかも、日本における活動を支える団体、「スペシャルオリンピックス日本」は、2012年に公益財団法人となり、その代表である理事長は有森裕子さんだ。彼女は、バルセロナ五輪で銀、アトランタ五輪で銅のメダルを手にした女子マラソンのアスリート。彼女によると、知的障がい者は自らの意思でスポーツをやらせてもらえなかった、という。ある程度、健常者とコミュニケーションをとれる人もその中にはいるが、そうではない人が多いからだ。彼らを支える家族や仲間たちによって彼らの生き方が決まることが多い。つまり、生きるといういろいろな可能性がこれまでは十分に開かれていなかったともいえる。スペシャルオリンピックスは、知的障がい者にチャンスを提供する場なのだという。スポーツという選択肢もこれまでは一般にはほとんど知られていなかった。

有森さん(図2)は言う、「スポーツはアスリートたちを応援して、『頑張れ』と言いながらワクワクする感情にゆすぶられることが多いものです。これはアスリートも観客も同じです。こういったワクワク感は生きているという感情が促されます。これが重要な教育であり、これがなければ人間としての素地の一つを失うことになります。だからスポーツを通じて、ハンディキャップに負けない精神を作るのです」。

図2 理事長の有森裕子さん

自動車用・工業用半導体メーカーの最大手であるインフィニオンテクノロジーズジャパンでは、社内での表彰制度HPA(High Performance Award)がある。会社に貢献したことで日本法人が2017年の特別賞に選ばれた。その日本のプロジェクトは「日本のクルマメーカーの半導体化プロジェクトにおける大量受注」において表彰された。副賞の5000ユーロ(約64万円)を公益財団法人の「スペシャルオリンピックス日本」に全額寄付した。

企業の社会貢献

企業のミッションには社会貢献を含む所が多い。これがない企業はいずれ滅びる。社会を見て、会社を見て、顧客を見て、従業員を見て、株主を見て、どう持続させるか、10年後の姿をイメージして社会の役に立つ企業であるかどうか、ここがとても重要なのである。企業は利益を追求するのではなく、持続させることを追求するのであって、利益を上げることはそのための手段にすぎない。だからこそ、利益が上がれば寄付なり配当なりボーナスなり社会貢献ができる。その結果、その企業は社会から認められ、持続できるようになる。

余談だが、社員にウソの数字を出させて一般株主を裏切る「チャレンジ」を進めた恥ずかしい会社は持続できなくなっている。一方で、一部の野党が言うように大企業は従業員から搾取して利益を還元していないとか、大企業だけが政府と癒着してぶくぶく膨れているとか、というのは前世紀のことであり、これも企業を理解していない。企業を存続できるかどうかは、その周りをみながら一緒に歩んでいるかどうかである。社会から離れた企業は没落していく。本当に社会に還元しながら歩んでいるかどうかは企業を持続させるうえで極め重要な要素の一つである。

エンジニアも顧客の元へ

このほど、スペシャルオリンピックス日本に寄付をしたインフィニオンは、クルマ産業に向けた半導体事業の会社だ。その柱は、1)事故のないクルマ作りの支援、2)つながるクルマへの未来支援、3)CO2の削減、からなる。事故のないクルマ作りは、従来の機械としてのクルマからシリコンを活用することによって事故を防ぐ。最近はブレーキとアクセルを踏み間違えると発進・加速できないクルマが増えてきたが、これも半導体で制御するようになったからだ。つながるクルマは将来の自動運転とセットで進展するため、つながりに欠かせないセキュリティを半導体の力で万全にする努力にもフォーカスする。そして環境にやさしいCO2削減のために電動化だけではなく、軽量化による燃費改善と燃焼効率の向上や48V化などとのセットで少しでもガソリンを使わずに走る半導体技術を目指す。こういった柱を実現するテクノロジーの開発に手を緩めない。これらのテーマは社会のニーズと共に歩んでいる。結果的に社会貢献につながり、利益の向上につながる。

インフィニオンがこのほどクルマメーカーに半導体の大量受注できるようになったのは、半導体を使うことで事故のないクルマや燃費の良いクルマ、CO2の少ないクルマを実現するためのシステム価格を安くできるという説得材料を提供したことが大きい。海外の半導体メーカーの多くは、できるだけ最新半導体の価格を下げない。チップの価格がたとえ高くなっても、システムコストが安くなればOEM (クルマメーカー) は受け入れてくれる。システム価格が下がればOEMも半導体メーカーもどちらも利益を生める。それで事故が減れば消費者も得する。こういった考えが長期的に企業の利益に結び付く。そのために、営業だけではなくエンジニアやマーケティング担当者も一緒にOEMの元に通う。

半導体メーカーの直接の顧客はティア1と呼ばれる自動車部品メーカーであり、彼らが半導体を採用しクルマ用のコンピュータであるECU(電子制御ユニット)を設計製造しOEMへ納める。ECUの性能を決めるのは半導体チップであるからこそ、半導体メーカーもOEMへ直接売り込みを図るのである。つまり、これまでの系列という考えは徐々に崩れつつある。

社会と共に歩むという姿勢で運営する企業は、周りにいる顧客、従業員、株主などへの還元を忘れず正直に歩むことこそ、本来のミッションであることを経営者は忘れてはならない。この姿勢は、知的障がい者を支援する団体と同じだ。有森さんは、いずれ、スペシャルという名称がなくなり、知的障がい者が健常者と同じように自立できる社会を、スポーツを通じて作りたいと願っている。

(2017/07/02)

ここがヘンだよ、日本の半導体(東芝メモリ編)

(2017年6月27日 17:26) 東芝メモリの買い手が3社に決った。産業革新機構とベインキャピタル、そして日本政策投資銀行である。しかし、これで決着という訳ではない。東芝メモリと一緒の製造ラインでNANDフラッシュメモリを生産しているWestern Digitalを今回の買い手に含めなかったために、今度どう出るかわからないからだ。日本の半導体だけを見ていると、東芝が常識で、WDが非常識に見えるようだ。

しかし、世界の半導体産業を見ていると、日本の半導体はいかに非常識なのかがわかる。それも非常識なのに自分のやり方を変えようとしない。これでは世界とは戦えない。何が非常識なのか、具体的に指摘していこう。

企業価値の算出

まず、企業を買うということは企業の価値をどのように推し量るかということから始まる。少なくとも株式市場に上場していれば株価×株式発行総数から、企業の時価がわかる。アップルやフェイスブックの企業価値が高いということは、この計算式から来ている。しかし、東芝メモリのように東芝の一事業部門だとその株価はわからない。東芝メモリの株価=東芝の株価では決してない。今の東芝の価値は1兆円台であり、2兆円に届かない。

今回2兆円以上としたのは、WDがSanDiskを買収した時の価格が1兆8000億円程度だったことに起因する。SanDiskは東芝と一緒に生産ラインを同じ四日市工場に構築した仲間だった。そのSanDiskをWDがそっくりそのまま買って、まったく何も変えずに生産を続けてきた。

図 東芝・Western Digitalの四日市工場 出典:東芝 プレスリリース

しかし、東芝はメモリ部門を買ってください、と買い手を求める売り手側であり、買い手が強い立場すなわち買い手市場なのだ。決して売る方が有利な立場ではない。だからこそ2兆円の価値はない、と言われればそれまで、ということになる。にもかかわらず2兆円どころか3兆円だと煽る向きもあったが、市場経済の原理に照らせば、3兆円の価値はありえない。

M&A、世界は社長同士の密談

しかも、東芝のやり方は、なんと入札方式という前代未聞のM&Aのやり方で買ってもらうという奇妙な方法だった。世界のIT/エレクトロニクス・半導体産業で、誰が入札方式で買ってもらったことがあるだろうか。世界の非常識に他ならない。交渉できない経営陣だったのだろうと想像に難くない。

世界のM&Aは、水面下で社長同士が密かに打診しながら、腹を探り合いながら進める作業を世界ではとってきており、その途中では決して外部に漏らさない、漏れてはいけない交渉である。ソフトバンクがARMを3兆円強で買収した時、その前の動きは全く分からなかった。もし外部に漏れると、相手は信用できないことがわかってしまうからだ。しかし、日本国内では平気で外へリークする買収交渉をやってきた。わざとリークして既成事実を作り、相手を囲い込んでしまうという陰湿なやり方だ。国内企業同士の買収では、政治家や霞が関、大企業がよくその手を使ってきた。

社長同士の交渉ではない

もう一つ、世界の半導体は完全に独立しており、親会社の判断が入る余地はないこと。WD側から見ると、今回の東芝の件は、実際に運営する東芝メモリとこれからどのように運営するか、について相談したいのだが、東芝メモリの社長ではなく東芝の社長との話となっている。だから、東芝に対してイラついているのだ。

WDは東芝メモリの分社化に反対しているのも、東芝の半導体を含めた責任者と話し合うためだ。しかし、東芝は東芝メモリという会社をスピンオフさせた。こうなると、東芝の社長ではなく、東芝メモリの社長と今後の道を話し合いたい。社長同士が話合うのが筋であり、WDの社長が東芝メモリの株主と話し合うのは本来おかしい、という訳だ。

東芝の社長は半導体もメモリも知らない。国の機関や準機関である国営系投資会社2社も半導体もメモリも知らない。知らないものたちが東芝メモリの売却先を決めることに強い不安を抱くことは当たりまえ。半導体の素人の投資会社には漠然とした不安はあるが、はっきりとした不安は、SKハイニックスも参加していることだ。

SKハイニックスには前科あり

SKハイニックスは、かつて四日市工場の産業スパイを支援していたという実績がある。産業スパイは一人であったが、その損害額をSKハイニックスが東芝側に支払った。このことは企業ぐるみと見るのが自然。さらにSKハイニックスはもう一つ「前科」がある。エルピーダメモリが倒産し会社更生法を適用した時のことだ。最初はエルピーダを買うと見せかけデューデリと称して、広島工場をさんざん見尽くした後に、買うことをやめたのである。工場を完全に見尽くして把握したので、もう要らないという訳だ。理由は何とでも作れる。買う価値がなかったといえばよい。

さらに韓国企業は、近親憎悪とも言うべき、激しいライバル意識が強い。特にサムスン(三星)は、ハイニックス(金星電子と現代電子の半導体部門が一緒になった会社)とは犬猿の仲。かつて三星と金星を取材した時のこと。日本の早稲田大学を出た韓国のトップはどちらかといえば親日的で、米国と日本の半導体製造装置を購入するにあたり、良いものを基準にして日本製の装置も多数導入した。一方、金星は反日的なので製造装置は全て米国製で調達した。その後の両社の半導体部門での成長は、サムスンが圧倒的になった。もちろんその後のハイニックスが態度を改めたことは言うまでもない。金星は、日本製を購入する三星に対して、売国奴と呼ぶこともあった。金星での取材の言葉はもちろん英語。一方、三星では日本語で取材できた。

今フラッシュメモリではサムスンが圧倒的に強い。SKハイニックスは少しでも追いつきたい。打倒サムスンという気持ちなのだ。そのためには反日的を捨ててまでも、有利なところと組みたい。NANDフラッシュの次世代メモリと言われているMRAMなどで東芝と提携して共同開発しているのはそのためだ。

サムスンとの差広がりマイクロンとの差縮む

東芝を30数年、取材してきて、やはり内弁慶の「お坊ちゃん企業」だと思う。エンジニアは優秀だが、世間(世界)知らずが多い。かつて世界を駆け巡った優秀なエンジニアの多くが退社し大学教授になったりした。お坊ちゃんに「チャレンジ」を要求してもしょせん無理なのに押し付けた経営者たち。今後の東芝はどこへ行くのかわからないだけではなく、東芝メモリに対する責任感のない経営陣が今、その半導体子会社を振り回している姿は、とてもIT/エレクトロニクス企業とは言えないだろう。

しかも、東芝が売却先を云々しているときに、サムスンは資金力にモノをいわせて投資を続け、今や東芝との差を広げている。サムスンだけではない。NANDフラッシュメモリの生産額ではWDもその下のマイクロンにも追いつかれようとしている。少なくとも次世代NANDフラッシュの3D-NAND技術では生産額ですでにマイクロンに抜かれた。のんびり東芝はこのままでは、経営陣のまずさから世界競争からも脱落する恐れさえある。

次回は、日本半導体産業が世界といかにかけ離れているかについて語ろう。

(2017/06/27)

インテル、ドローンLED花火をハウステンボスで打ち上げ

(2017年6月25日 22:29)昨年、インテルが、ウォルトディズニーと提携し、フロリダ州オーランドにあるディズニーワールドで、LEDを搭載した300機のドローンを一人のパイロットが動かすというイベントを行った(参考資料1)。このほど、夜空にLEDを光らせたドローンで花火や光の模様を描くというイベントを日本でも行うことが決まった。インテルとハウステンボスが手を組み、ハウステンボスの海上上空でこのイベントを今年の7月22日から8月5日まで開催する。

図1 インテル社のドローングループ責任者のアニル・ナンデューリ氏

来日したIntel社Drone GroupのGMでNew Technology GroupのVPでもあるAnil Nanduri氏(図1)は、「インテルはさまざまなドローン技術を開発しており、橋梁やトンネルなどのインフラシステムの監視をはじめ、農業や電力網の監視、パイプラインや石油工場の管理など人間が立ち入りにくい場所にある建物や設備などのデータの取得をドローンが行う他、ライトショーなどのエンターテインメントにもドローンを使う」と述べ、さまざまなドローンの応用を検討している。しかもインテルは最大500機のドローンを一人のパイロットで操縦するという実験にも成功している(図2、参考資料2)。

今回HISが運営する長崎県のハウステンボスとパートシップを結び、ライトショーを展開する。300機ものドローンを同時に飛ばしながら、お互いに衝突を避けて、LED光を点滅させたり、色を変えたりして夜空に300個のLEDで光のパターンを描くのだ。これまでハウステンボスは、夜に花火を打ち上げてきた。花火の代わりにLEDドローンを光らせてさまざまな模様(パターン)を花火のように音楽と合わせながら、描いていく。

ハウステンボスは、完全ロボット対応の「変なホテル」を運営しており、夜はLEDのイルミネーションで園内を楽しませるなど、テクノロジーを使って楽しむ仕掛けを行い、人を集めている。一時は死にかけたハウステンボスをHISが再生、今やV字回復から成長へと進んでいる。ハウステンボスの取締役CTOであり、はぴロボの代表取締役社長でもある富田直美氏は、複数のドローンを安全に協調させながら夜空に絵を描くことを夢見ていた。しかし、技術的には非常に難しくて自主開発をあきらめていたところ、インテルが100機以上のドローンで夜空に絵を描くことを今年の1月のCESで知って以来、インテルとコラボすることを決めた。いわばテクノロジーが欲しいハウステンボスと、テクノロジーで未来を表現できることを示したいインテルとの思惑が一致した。

図3 インテルとハウステンボスがコラボ

300機のドローンを実質一人のパイロットが操縦する技術はそう簡単ではない。各ドローンが1機ずつ順番に飛び上がり、LEDで描くべき模様(パターン)を1機ずつ制御するのに必要な技術は、各ドローンがお互いに衝突せずに空中を自由に飛びまわれるように自律的に制御することが欠かせない。つまりクルマに例えれば自動運転と同じである。次に各ドローンを同期させて時刻を合わせながらプログラムしておく技術も欠かせない。

各ドローンが互いに衝突せずに飛び回るためには、各ドローンは常に周囲の障害物(別のドローン)との距離を常に保つ必要がある。インテルはセンサを使いTime of Flight法で常に測距する技術を使い、衝突を防いでいる。安全に飛ばす技術開発には絶対的な自信を持つ。また各ドローンには1個のLEDモジュールを搭載し、そのモジュールにはRGBW(赤緑青白)をはじめとする多数のLEDチップを実装しており、それらを制御することで、中間調(grayscale)を含め40億色もの色を変化させることができる。描くパターンによって、ドローンの位置を制御するだけではなく、光の色やオン・オフに関しても各ドローンのLEDを調整して制御しなければならない。

ドローンを使って、いわゆるデジタル花火を実現するために必要な技術を開発することは大変な技術開発が必要で、ハウステンボスの取締役CTO(最高技術責任者)であり、はぴロボ(hapi-robo st)の代表取締役社長でもある富田直美氏は、「我々だけで300機ものドローンを制御することはできない」と考えていた。ドローン1機を操縦するのに一人がラジコンのように操縦することを拡張してドローン5機としても5人が必要なのに対して、100機ものドローンを100人で制御することは不可能に近い。だからこそ、各ドローンが自分で衝突せずに飛ぶ技術が欠かせないのだ。インテルの実力に脱帽した富田氏は、ドローンが描く模様は自分たちでデザインするが、そのプログラムはインテルにお任せするとしている。

ドローン1機が1回の充電で飛行できる時間は10~15分間。この間、ドローンをどのように組み合わせて、どのような絵柄を描くか、そのデザインはハウステンボスだが、その技術はインテルが握る。インテルはドローンの操縦には安全第一をモットーとしており、世界各地でこれまで100回ショーを繰り広げてきた。日本は規制が厳しく、ハウステンボスで行うのはこれが初めて。しかも400フィート(1フィートは約30cm)以下の高さ(約120メートルの高度)以下という制約をきちんと守り、海上で光のショーを見せることになる。

ちなみにドローン1機の重さは280グラム程度と軽く、飛行時間は1回の充電で最大20分。LEDを光らせれば飛行時間はさらに短くなる。ローターは4本のクワッドコプターで、その大きさは枠を入れて384mm×384mm×93mm(高さ)である。

ハウステンボスの代表取締役社長の澤田秀雄氏は、インテルのドローンショーを「デジタル花火」と呼んでいる。花火よりも安全なこのデジタル花火は、これからいろいろなところで登場し、これからのエンターテインメントにLEDドローンを使うビジネスが活発になる可能性はある。

参考資料

インテル、デジタル技術でオリンピックを変える

(2017年6月22日 23:10)半導体メーカートップのインテルが2024年までの8年間にわたり、IOC(国際五輪委員会)とオリンピックのパートナー契約を結んだ。日本時間6月21日23時に記者会見を開き、日本からもウェブで会見に参加した(図1)。インテルは、デジタルテクノロジーをスポーツに持ち込み、選手の能力を上げるためのトレーニング方法の改善を提案したり、野球やサッカーなどのきわどい判定を360度カメラ映像により可視化する技術を開発したりしている。

図1 日本時間6月21日23時から始まった記者会見のビデオ中継 PC画面をカメラで撮影しただけなので画像が荒い

インテルは半導体メーカーであり、TVカメラや計測器を販売提供する訳では決してないが、インテルのチップを使えばこれまでできなかったことができるようになることを潜在顧客に示すことで、新しい顧客開拓に結び付ける。記者会見は、インテルのブライアン・クルザニッチCEOのプレゼンで進められたが、プレゼンの途中でIOCのトーマス・バッハ会長を紹介した。バッハ会長は、「インテルはリーディングイノベータだから、オリンピックでのパートナー契約をした」と述べ、さらに、「インテルは半導体チップを社会に提供することでより良い社会を構築するというビジョンを持っており、このビジョンはIOCの『スポーツを通じてより良い社会を構築する』というビジョンと共通する」と続けた。

「デジタル時代を象徴するインテルは、さまざまな革新技術を持っており、それらをオリンピックで共有することで、2020年のオリンピックを変える」とバッハ会長は意気込む。スポーツは若い人の祭典であり、若い人たちはフェイスブックやSNSなどのデジタルライフを楽しんでいる。インテルの持つ最新のテクノロジーを使い、オリンピックで選手と来場者に新しいエクスペリエンスを提供するだろうとバッハ会長は期待する。何よりもオリンピックがデジタル社会の未来を示すに違いないだろうともいう。

2020年の東京オリンピックでは、テクノロジーの威力を見せつけ、観客に競技の没入感(immersive)を与え、これまでのスポーツ観戦とは違う楽しみを提供することをインテルは狙っている。観客を楽しませるテクノロジーとして、クルザニッチCEOは、3次元の360度カメラをまず挙げた。これは、例えばサッカー場なら、180度をカバーするカメラシステムを8基程度設置し、1基あたりのカメラシステムには20台のカメラを搭載している。これらのカメラを全て使い、映像を立体的に合成するのだ。そのカメラシステムを東西に3基ずつ、南北に1基ずつ設置すればサッカーボールを端から端まで映像で追いかけることができる。

このカメラシステムが特に威力を発揮するのは、イエローカードが出るか出ないかといったきわどいファウルでの判定だ。人物もボールも360度の方向からスローモーション再生できるため、故意に選手を押したのか否か、ボールがラインを出たか否か、などの微妙な判定を人間よりも正確に行うことができる。もし、大相撲で使えば、どの勝負も取り直しはなくなり決着をつけることができる。その360度カメラシステムは野球でもファウルかホームランかの判定も簡単につく。人間の目よりも正確に360度の角度から映像を再生できるからだ。

インテルは、昨年の冬、報道したように(参考資料1)、ドローンを使ったクリスマスの光のイルミネーションを演出した。2015年11月には1度のパイロット操作(single pilot)で100機のドローンを互いにぶつかることなく、光で文字や模様を描くようにプログラムした。昨年の暮れには、フロリダのウォルトディズニーワールドで、300台のドローンを飛ばした。最近では500台のドローンを1度のパイロット操作で操縦できたという。1台のドローンには大きめのLEDを搭載しており、光のいろいろな模様を演出できる。1機に40億色の組み合わせが可能なLEDを搭載し、オリンピックを機に危険な花火から操縦可能な数百台のドローンで1年中、夜空をキャンバスに使って絵や模様を描き出すことが可能になる。これによって新しいアートや芸術作品を生み出すことができるようになり、アートのビジネスにつながる可能性も出てくる。クルザニッチCEOは、かつての花火をドローンで表現できるようになる、と述べた。

VR(仮想現実)はすでに様々な実験が行われており、インテルはVRの具体例を示さなかったが、これまでとは違うTrue VRという言い方をしており、オリンピックではVRを使った何か応用を見せるのではないだろうか。期待は大きい。

図2 バッハIOC会長(左)がクルザニッチ・インテルCEO(右)に聖火トーチをプレゼント

バッハ会長は記者会見会場で、聖火ランナーのトーチをクルザニッチCEOにプレゼントした(図2)。それを受けて、クルザニッチCEOは「(聖火ランナーとして)走る練習をしなきゃ」とおどけて見せていた。

インテルのオリンピックで見せつけるテクノロジーのスポーツへの応用はこれから始まる。このパートナーシップは夏季も冬季も行われる。冬季のスキー競技ではスタート地点からゴールまでの滑降の様子を、ドローンを使うことでこれまでとは違った映像を見せてくれるようだ。スキーヤーに対しても安全にドローンは飛べる、とCEOは強く自信をもって言い切った。今後はAI(人工知能)も絡ませて、選手のデータや勝負の行方など没入感満載のスポーツ観戦をテクノロジーがさせてくれるようになる。インテルはAIも準備できている。

(2017/06/22)

参考資料

ブランドで勝負し始めた台湾企業

(2017年6月18日 12:51) 台湾はこれまで、ブランドをあまり前面に押し出さない「黒子ビジネス」が得意だ。例えば鴻海精密工業は、アップルのiPhoneやiPadを量産してきた。TSMCは世界の半導体の製造を一手に引き受ける請負企業(ファウンドリ)だ。パソコンでさえ、エイサーやマイタックはかつて、HPやデル、コンパックなど米国パソコンメーカーの製品を製造してきた。つまりブランドよりも実を取る黒子ビジネスを手掛けてきた。

しかし最近は、エイサーやASUS(エイスース)、HTCなど独自ブランドの製品を出す世界的なブランド企業も登場してきた。元々ASUSやBenQなどの企業はエイサーから分離独立した企業だ。6月16日には東京駅近くのKitteビルで「2017 Taiwan Excellence in Tokyo」が開催され(図1)、エイサーやASUSなどのIT/エレクトロニクス企業に加え、楽器のサキソフォーンでは世界市場シェアの1/3を握るリエンチェン・サキソフォーン社、椅子にもなる折り畳み式の杖を設計製造するTaDaチェア社などが製品を展示した。女優の田中千絵さんも応援プレゼンに駆け付けた。

図1 台湾で活躍する女優の田中千絵さん

「台湾エクセレンス」とは、品質とデザイン、研究開発、マーケティングという4つの項目すべてを満たす優秀製品の認定書のようなもの。全て台湾ブランドを全面的に押し出す製品群だ。日本の認定ならたいてい、品質と性能や消費電力などのスペックを満たす製品や技術などを表彰したがるが、マーケティングという市場に当てはまっているかどうかという認定が台湾らしい。というのは台湾ビジネスに限らず世界のビジネスでは、まず受け入れられる価格の製品にするための技術を開発するからだ。日本はまず性能を優先し、時にはコストを度外視しても性能や技術を優先することもある。

台湾のビジネスはこれまでブランドにこだわらず、実を取る作戦で、パソコンビジネスやスマートフォンビジネス、半導体ビジネスを成長させてきた。すなわち、これまでの黒子ビジネスを20年以上やってきてノウハウを取得し、高度な製造力を身に着けてきた。これによって付加価値をつけられるようになった。しかも収益率(利益率)の高い企業が多い。

また東南アジア市場(アセアン)では、台湾企業が2万5000社も進出しており、ベトナムには7000社も進出しているという。つまり海外でもその存在が知られるようになりつつある。

TAITRA(台湾貿易センター)の戦略マーケティング処 処長の陳英顯氏(図1)は、これまで培ってきたハードウエアとソフトウエアを合わせたソリューション提案ができるほどになり、収益率の高い企業も増えてきた、ときれいな日本語で言う。今のIT・エレクトロニクスはまさにソリューション提案へと流れているため、世界のトレンドに乗った動きである。

図2 TAITRA戦略マーケティング処 処長の陳英顯氏

台湾は、海外企業とコラボしながら発展してきた企業が多い。シャープを買収した鴻海精密工業は元々、アップルのコンピュータ「マック」のキーボードやディスプレイケーブルなどを製造してきた企業である。1990年のはじめに早くも中国に進出した。人件費が安く、言葉が共通しているということで中国での生産に取り組んできた。アップル社の結びつきはこの頃から強かった。今やiPhoneやiPadなどの生産を一手に引き受けており、東芝のNANDフラッシュの直接の顧客でもある。今のところ、黒字ビジネスに徹しており、ブランディング製品にはシャープの名前を利用する。

日本では、黒子ビジネスは少ない。かつての三洋電機くらいなものだ。デジカメでは三洋が製造したオリンパスブランドの製品は一時トップを行っていたことがある。一般的には社名を隠す日本メーカーは極めて少ない。黒子ビジネスを嫌う傾向が強いため、ビジネスチャンスを失ったことも多い。例えば、半導体の製造だけを受け持つファウンドリビジネスである。製造が得意な日本の半導体企業は、製造に特化するファウンドリビジネスに参入できなかった。水平分業という世界の流れに乗らず、いつまでも垂直統合に固執したため、ファウンドリだけのビジネスのチャンスを失った。

台湾ビジネスは、格好よりも実を取る。黒子ビジネスを厭わずビジネスに徹してきた。ブランドを表面に出さなくても鴻海やTSMCのような製造専門の世界的な企業に成長したところがある。

今回の台湾エクセレンスはブランドを全面的に押し出す作戦であり、これまでの台湾のビジネス戦略とは明らかに違う。消費者向けの製品を作っているエイサーやASUSなどはブランドを重視する。さらに電動自転車や精密機械も設計・製造できる力をつけてきたようだ。台湾がブランド力を確立するには、低コストで生産する製造力だけではなく、ソリューション提案もさることながら、さらにビジネスモデルの創出もできれば鬼に金棒となる。そのためには日本の製造業よりはITベンチャーとのコラボの方が、世界的にはビジネスを成長させるための面白い組み合わせになる可能性がある。

(2017/06/18)

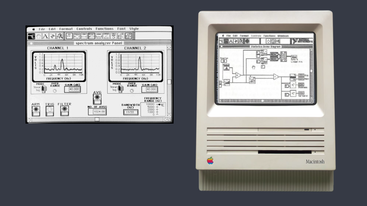

本来のLabVIEWの姿を取り戻すNXG版

(2017年6月 5日 22:23)電子システムをテストするのに回路ブロックやテスト波形などをビジュアルに表示するためのツールであるLabVIEW(ラボビューと発音)は、グラフィカルに記述でき、プログラミング言語を知らない人間でも回路を描きテストすることができた。システムが徐々に複雑になり、カスタマイズが必要になってくると、バイナリコードなどを使って自分でプログラムしなければならなくなってきた。LabVIEWは次第にプログラムになじんでいる人しか使わないツールとなってきた。そのようなツールを全面的に見直し、今後の基本ツールとして使うべきLabVIEW NXG 1.0を、ナショナルインスツルメンツ(National

Instruments)社がリリースした。

LabVIEWが誕生したのは1986年(図1)。30年たち、今年は31年目に当たる。当時はこのビジュアルなソフトを載せるパソコンは、アップル社のマッキントッシュしかなかった。マックが欲しくてLabVIEWを求めたユーザーもいた、と開発者のジェフ・コドスキー氏は冗談交じりに語っている。その間、さまざまな工夫を経て進化してきた。中でもFPGAのプログラミングをLabVIEW上で可能にするなどの革新技術もあった。

図1 最初のLabVIEWはアップルのパソコン「マッキントッシュ」に載せた

元々、測定器は、デバイスやシステムの性能や機能が設計通りに満たされているかを調べる道具である。古くはウィリアム・ヒューレットとデビッド・パッカードの二人が自宅のガレージでオシロスコープを設計製造したことから、測定器ビジネスが盛んになり、シリコンバレーの元祖となった。二人の姓をとって始めたヒューレット・パッカード社は今やコンピュータメーカーとして君臨するようになった。今でもHPからスピンオフした、アジレントテクノロジー、さらに本来の測定器を製造するキーサイトテクノロジーへとスピンオフして現在に至っている。

測定器には、時間に対して電圧波形の変化を見るオシロスコープから、周波数に対して電圧の変化を見るスペクトラムアナライザ、トランジスタの直流特性を見るカーブトレーサ、電磁波の反射・増幅などを見るネットワークアナライザ、電圧信号発生器、電源などさまざまな装置がある。一つのシステムの性能・機能を調べるには、一つの測定器だけはなく、何台も使ってそれぞれの特性を調べる必要がある。このためエンジニアの机の上は測定器の山で積みあがってしまっている。測定器同士をつなぐ配線も複雑になり、フォークにまとわりつくスパゲッティのようだといった表現も使うほどだ。

こんな状況を打破するため、ソフトウエアとプラットフォーム化で1台の装置(シャーシー)とパソコンで、さまざまな測定をしようとしたのが、NIである。測定ハードウエアを当時はバーチャルインスツルメンツと呼んだが、プラットフォーム化した測定器であり、現実の装置なのでバーチャルという呼び名はふさわしくないことから、いつの間にか、バーチャルという言葉は使われなくなった。ハードウエアは1台とPCがあれば様々な測定ができる。その測定器ハードウエアシャーシとパソコンとは当初GP-IBで接続されていたが、今ではPCIバスを経てPCI Expressバスを使うまでになった。

パソコンは、測定器のディスプレイとして使ったり、シミュレーションすべき回路や測定項目、手順を示したりするのにも使う。こうなると、ソフトウエアを使って、システムの回路を示し、その回路の出力波形をシミュレーションでディスプレイに出すこともできるようになる。こういった考えがLabVIEWにある。当初は、ビジネスマンや財務・経理部門などが標準として使うエクセルのようなソフトウエアを、エンジニアに提供しようと考えたと、LabVIEWの父と呼ばれるNI社の共同創業者でありフェローでもあるジェフ・コドスキー氏(図2)は述懐する。

図2 LabVIEWの父と呼ばれる、Jeff Kodosky氏(中央)

そのLabVIEWは、本来の「グラフィカル」という表現力をベースにしながら様々な機能アップにより進化させてきた。例えば、FPGAをLabVIEWでプログラムできるグラフィカル機能を追加してきた。LabVIEW 2016ではチャンネルワイヤーと呼ぶ、配線の引き回しを簡単に済ませる方法を提示した。このイベントでは、もう一つのグラフィカルツールであるLabVIEW 2017も発表した。LabVIEW 2017とLabVIEW NXG1.0とは機能が全く同じだという。ただし、2017は従来通りバイナリコードで作成、NXG 1.0はXMLで記述したという。

二つのLabVIEWを発表したのは、今がLabVIEWにとって過渡期にあるからだとしている。これまでのLabVIEWに親しんできた設計者は、これまでの延長にあるツールLabVIEW 2017の方がなじむ。しかし、コードを書くことに興味のないエンジニアや研究者や、これまであまり使ったことのないエンジニアには、LabVIEW NXG 1.0版を勧めるという。

今後は、LabVIEW NXGの進化の方がより進むだろうとする。それはNXGの方が機能追加を容易に拡張しやすいためだとしている。LabVIEW NXG 1.0に続き、NXG 2.0を今年の後半に出してゆく予定である。

(2017/06/06)