エレクトロニクス業界の最近のブログ記事

4年連続増収・増益が見えた国内半導体メーカー

(2016年5月26日 23:43)リーマンショック後の電機産業は低迷が続き、回復したと宣伝しているところでさえ、減収・わずかな増益という企業が多い。そんな中、3年連続増収・増益で成長路線を行く半導体メーカーがなんと日本にいる。減収・増益とは、売り上げが減りながらも、リストラと経費削減の効果で利益を何とか出しているのにすぎない。つまり全く成長していない企業が多いということだ。

日本の経済がほとんど成長していない中で、成長しているということは、世界と十分に戦っていけているという意味である。その成長している企業とは、新日本無線(NJR)という中堅の半導体メーカーだ。2016年も増収・増益の見通しを崩していない。

5月24日に東京有楽町の国際フォーラムで開催されたUMC ジャパンフォーラムの招待講演(図1)で、新日本無線(NJR)の小倉良社長が2012年に赤字を出したが、その後、増収・増益でやってきた、その秘訣を語った。肝はUMCとのコラボレーションだった。小倉社長は自らを「戦略もなく行き当たりばったりでやってきた。戦略的なUMCを利用させてもらっている」と自嘲するのだが、とんでもない。アナログのファウンドリとしてのUMCをうまく活用し、例えばスマートフォン向けのMEMSマイクを年間2億個も生産、出荷している。

図1 新日本無線 代表取締役社長の小倉良氏

小倉社長のすごいところは、自社の強み、弱み、市場トレンドなどを営業の意見を聞きながら分析し、成長シナリオを描くところだ。いわばSWOT(強さ・弱さ・チャンス・脅威)分析をしっかり行っている。残念ながら日本の大手電機の経営者は本当に自社の強み、弱み、市場トレンドをきちんととらえているだろうか。市場と自社のテクノロジーを理解しているだろうか。

NJRは、リーマンショックの余波がどっと押し寄せた2012年の大赤字までAV機器向け半導体の比率が30%を超えていた。それらを減らし、伸びそうな車載・工業用・通信(スマホ)を増強してきた。Si CMOSは4、5、6インチと「みんなが手放したウェーハサイズ」(小倉社長)であり、このほかにも6インチGaAsラインやSAW(表面弾性波)フィルタ、MEMSなどを手掛けている。スマホ用では、送信と受信を切り替えるためのスイッチとなるGaAs、LTEや3Gなど周波数帯を選択する場合のSAWフィルタ、音声認識率を上げるために周辺騒音を打ち消すMEMSマイクなどを生産している。CMOS回路のアナログ・デジタルをはじめとする8インチ以上の大きなウェーハに対してはファウンドリとしてのUMCに製造を依頼する。

一方のUMCも従来のデジタルだけではなく、アナログやRF(高周波)、MEMS、パワーなどを手掛けるようになり、しかも従来のストラテジックパートナーだけしか付き合わなかった昔の殻を破り、さまざまな企業とパートナーになるように変わってきた。このことはNJRにとっても喜ばしいことで、2009年以来パートナー同士のWin-Winの関係を築いてきた。

小倉社長は「従来通りの製品しか設計・生産していなければ売り上げは必ず下がる。だからコストダウンなどでシェアを上げるデフェンス戦術で、落ちた分をカバーする。しかしそれだけではなく、成長を見込める分野へ広げていくことが大事」と述べた。成長のエンジンとなるのはクルマであり、産業機器である。

クルマ用と言ってもNJRの得意な製品はアナログやパワー、MEMSであるから、クルマのダッシュボードのヘッドアップディスプレイやフロントディスプレイ用の電源、すなわちパワーマネジメントICや、オペアンプ/コンパレータ、その他などである。これらはクルマ用にはもちろん、産業機器にも使われ、成長してきた。第4世代のプリウスには30以上のチップが搭載され、トヨタ自動車工業の広瀬工場から優れたサプライヤーとして表彰されてきた。つまり、自分の得意な製品を成長分野に売り込み製品売り上げを伸ばしてきた、といえる。

どうやって成長分野へ伸ばせたか。0.5~0.6µm以下の微細化が必要な製品はUMCを活用し、それ以上の寸法のデバイスは自社で生産する。微細化投資する力がなかったからだという。だからこそ、身の丈に合った戦略を立てている。UMCとの共同開発の例として、8インチのアナログで高耐圧製品UD50では、50Vの高耐圧プロセスやアナログ、ロジックのCMOS ICなどを共同開発した。しかも、少ないマスク数で他社並みの性能の製品を生産することでコスト競争力が付いた。ローノイズCMOSオペアンプでも共同でプロセスの改善に挑み、最高性能のチップの量産に成功した。またGaAsスイッチはコストがかかるため、RF-SOI技術の導入によりコストを下げていく。

小倉社長は「UMCは話のできる相手であり、不測の事態でも協調できる相手として信頼している。品質が良いのは当たり前で、日本UMCには感謝している」と講演で語っていた。

台湾のプロ野球チームが日本と試合して、最後に観客に対してお辞儀をしていた姿を目に焼き付けている野球ファンは多いだろう。台湾には親日家が非常に多い。UMCのP.W. Yen社長兼CEOは半導体ビジネスを成功させるコツとして、宮本武蔵の映画と言葉「我以外、皆我師(自分以外の人や物でさえ、全て教師である)」を紹介した。謙虚な態度で学ぶことの大切さを武蔵から学んだとして、Yen社長は謙虚な姿勢を失わない。これこそ、日本の経営者が見習わなくてはならない点ではないだろうか。かつて、米国半導体が日本にやられて日本を学ぶ経営者が現れたが、今の日本の大手企業経営者は米国や台湾から何かを学んだのだろうか。

(2016/05/26)

「社長室なんか要らない」

(2016年5月 6日 17:49)社員7000名超を率い、年商1300億円以上の企業のトップ(CEO:最高経営責任者)が一般社員と同じフロアで、同じ広さの机で仕事している。社員からはドクターTの愛称で敬意をもって呼ばれ、社員と同じ食堂でランチをとる。この日本法人は中堅企業という範疇で、働きやすい会社の上位ランキングにも入っている。こんな社長と先月会い、インタビューした。

図1 ナショナルインスツルメンツ社のドクターTこと、James Truchard社長

この会社、ナショナルインスツルメンツ(National Instruments)は、測定器メーカーだが、ただの測定器メーカーではない。測定器をハードウエアだけで作るのではなく、ソフトウエアをうまく使い、しかもハードウエアは数台だけでほとんどすべての測定器を実現するプラットフォームという非常にフレキシビリティの高いアーキテクチャを持つ。米国テキサス州のハイテクの街オースチン市に本社を構える。

この会社は毎年、NIWeekと呼ぶイベントを開催、新しい技術トレンドを毎年アップデートしながら、それを会社の製品やテクノロジーに生かしている。だから不況時を除き、右肩上がりで成長を続けている。同社の製品アーキテクチャはフレキシビリティが高く、アジャイルで、時代の変化に対応でき、研究開発型製品に向く。パソコンが普及し始めた1990年代には、測定器の計測部分をボード1枚のモジュールにし、データを処理し表示する機能にはパソコンを利用する、といったモジュールベースの測定器を世に出した。オシロやスペアナなど用途に応じて、モジュールを取り換えるだけで、パソコンが測定器に早変わりする。

今は、モバイル、IoT、5G、クラウドがトレンドになっている時代。この時代に合わせて、システムが変わるため、測定器のアーキテクチャも更新していく。いち早く誰よりも新しいテクノロジーとそのテスト方法を提供するため、常に新しいトレンドを見つけ出す。こういった作業をNIは常に行っている。そのテクノロジーのトレンドは単なる測定器だけではない。コンピュータ、通信、モバイル、半導体、自動車、医療、一般工業など幅広い分野に及ぶ。しかもそれぞれの分野で最先端のテクノロジーを確認しておかなければ、先端テクノロジーに合った測定器を生み出せない。だから、NIは常に最新トレンドをつかんできた。

こういったテクノロジー企業を運営するトップは、やはり自分の目でテクノロジーを確認し、それに合わせた経営判断を行う。最近「技術経営」なる言葉が歩き回っているが、残念ながら日本には、「技術経営」にふさわしい経営者はいないようだ。技術を理解していれば、おのずと企業の限界を判断できるのだが、テクノロジーの企業なのに「最もクリティカルな場面」に遭遇しても経営者はまともな判断ができなかった。3.11の東京電力や、最近のシャープなどが好例だ。

NIの社長であるドクターTはテクノロジーの議論をいつもエンジニアと交わしたいと言う。「社長室で部屋を区切ってしまうと、エンジニアと気軽にディスカッションできない。エンジニアと常に議論したいから、私は社内外を動き回っている」と語っている。ドクターTは、カリフォルニア大学バークレイ校の諮問委員会のメンバーでもあるが、同じ委員会にはインテルの幹部もいる。最近のムーアの法則のトレンドなども知り尽くしている。

「動き回ることが好きだから、社長室などは要らないのです」とドクターTは謙遜しながらやや恥ずかしそうに語った。NIは最先端のテクノロジーを常に追い、それをビジネスとしているからこそ、社内外のエンジニアと話をする機会こそが、成長への手段の一つになるのである。

日本のテクノロジー企業には、出世して経営幹部になれば「オレもここまで上ってきたなあ」という考えに浸る役員が多いと聞く。このようなサラリーマンでは「経営」は無理だろう。また企業をどのような方向に導き、成長させていくかというミッションにも強い意欲がなければ、企業が弱体化するのは当然だろう。

社長室は要らないといったドクターTに技術経営の神髄を見た気がした。

(2016/05/06)

モバイルのトレンドはやはり5G、IoT、クラウド

(2016年5月 4日 09:37)先日、エリクソン・ジャパンでMWC2016の総括話を伺った。その親会社のEricssonはスウェーデンを拠点とする世界最大の通信機器メーカーであり、今では日本のNTTドコモやソフトバンク、KDDIなどの通信業者にもEricssonの製品は入り込んでいる。通信が有線から無線へと変化・拡大してきたことで、海外の通信機器メーカーは世界各地へと飛び出してきている。ノキアも携帯電話部門をマイクロソフトに売却した後は、通信機器メーカーとして世界各地の通信業者に入り込んできた。

残念ながら日本のNECや富士通など通信機器メーカーの海外知名度は小さい。これまで彼らはNTTに納める製品を作ってきた仕事がメインだったため、広いユーザーを求めて世界各地にマーケティングを繰り広げてこなかったためだ。従来のピラミッド構造の産業から早く脱出すべきなのだが、残念ながら日本のエレクトロニクス大企業は、世界レベルからはかなり低い位置にいる。経営ディシジョンの遅さも日本企業に共通する。シャープが好例だ。

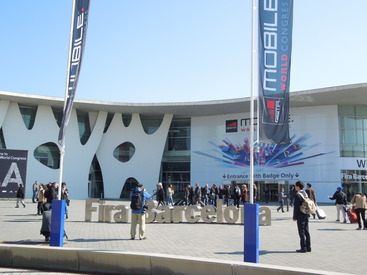

さて、通信ネットワーク業者が主体のMWC(Mobile World Congress)2016では、世界のIT産業のトレンドを知ることができる。昨年あたりから気になっている5G、すなわち第5世代のモバイル通信技術はMWCでも最大のトピックスだったようだ。国内ではNTTドコモがMWCで15Gbpsを超えるデータレートの実験をデモするなど世界的な知名度を上げるために必死に取り組んでいる。

エリクソンによると、5Gの姿はこれまでの1G(アナログ)→2G(デジタル)→3G(高速デジタルでCDMA)→4G(さらに高速のOFDM)とやってきた進化とは異なるようだ。これまでは新しい方式が古い方式を置き換えてきたが、5GはLTE(4G)と10年くらいは共存していく。2Gから4Gまでは、ひたすらデータレートの高速化を目指してきたが、5Gは高速化だけではない。低速のIoT技術も共存する。そのための準備段階として、データレートが最高1Gbpsという4G(LTE-Advanced)時代からNB(狭帯域)-IoTなどのIoT向けのデータレートは遅いが消費電力が低い規格を4Gネットワークに乗せる方向だ。

5Gはもともと10Gbpsというとてつもなく速いデータレートを売り物にしてきたが、1ms以下という低レイテンシも規格に取り入れられそうになっている。5GでもNB-IoTに代表されるように遅いレートの通信も同じワイヤレス通信網で取り扱えるようになっている。

その準備として改めてLTEからNB-IoT規格を取り入れることが6月にも決まりそうだ。また、同じLTEを使いながらCat-M1と呼ばれるIoT向けの規格も最近確定した。つまり、IoT用の遅いデータレートのデバイスも同じセルラーネットワーク内で通信させよう、という動きである。規格は上記の二つに絞られそうだ。ともにバッテリ寿命を10年以上としている。データレートは上り/下りともCat-M1が1Mbpsで、NB-IoTは100kbps程度である。IoT向けのセルラー規格は、モデムの低価格化と10年の電池寿命、広い面積のカバー、サイト当たりの100万デバイスの接続、といった特徴を持つ。

もちろん、高速化の動きもある。世界初の商用1GbpsのLTEソリューション(クアルコム製のモデムチップ)をエリクソンが発表した。この延長に5Gがある。

さらに、今年のトピックスの一つが、免許不要周波数帯での通信規格だ。LAA(Licensed Assisted Access)と呼ばれる免許のいる周波数帯と免許不要の周波数帯の両方を使い、キャリアアグリゲーションも可能な手法である。もう一つ、MulteFireと呼ぶ免許不要の5GHz帯を使うLTEであり、Wi-Fiと競合する。

これらの動きは、モバイルネットワークを念頭に置いたものであり、その上でさまざまなモバイル端末が通信することになるため、コンテンツのデータ増大に備えるものである。

では、世界中のモバイル通信業者に提供するモバイルネットワークにエリクソンが対応するためには、どうすればよいか。NTTドコモやソフトバンク、KDDIだけではない。欧州のオレンジやO2、ボーダフォン、米国のベライゾンやAT&T、世界中のさまざまなモバイル通信業者はそれぞれの方式や仕様が異なり、一つの製品を世界の通信業者が使うことはない。エリクソンが知恵を絞った考え出したアイデアがクラウドRANという考えだ。最近モバイルネットワークのことをRAN(radio access network)と呼ぶが、RANそのものをクラウドベースで運用しようという訳だ。ここに仮想化の概念を持ってくる。

仮想化とは、もともとIT分野で企業のコンピュータを効率よく運用しようという考えから始まった。企業内コンピュータはメール用、ウェブ用、会計用、など専用のコンピュータを揃えながらも使われていないコンピュータがあるなどIT投資効率が悪いという問題を抱えていた。そこで、1台のコンピュータハードウエア内を仮想的なパーティションで分離して複数台あるように見せかけることにした。1台のコンピュータ内で分離した複数の『仮想コンピュータ』にそれぞれOSとCPUを配置し、まるで複数台のコンピュータがあるように見える。

こういった仮想化の概念をRANにも持ってくる。RANの世界でも、分散型RANや集中型RAN、フレキシブルなElastic RAN、仮想化RANなどを導入し、エリクソンはこれらを含む包括的な概念としてクラウドRANを考え出した。RANは今後、3G、4G、5G、キャリアアグリゲーションなどが混在するネットワークとなる。そこで、さまざまな通信業者の要求にこたえるためにより柔軟なネットワークアーキテクチャが求められている。

エリクソンの仮想化RANは、VNF(virtual network function)を分離アーキテクチャ上でプロトコルスタックの一部を商用市販のハードウエアに集中させ、それ以外を分散サポートする。これにより、RANとコア機能の両方を同じサーバ上で同時にホスティングできるようになる。性能を犠牲にすることなく仮想化できるため、少ないコストで運用を単純化できる。エリクソンの本社があるスウェーデンに設置されたリモートサーバで、仮想化されたRANを使えるようになる。仮想化とクラウドがカギとなる。

(2016/05/04)

シリコンバレーの名物論客T.JがCEO辞任

(2016年5月 3日 23:09)米スタンドード大学の博士課程に在籍中、「10年に一人の逸材」と言われた、サイプレスセミコンダクタの名物CEO(最高経営責任者)、T. J. ロジャーズ氏がCEOを辞任することになった。シリコンバレーでは、モノ申す論客の一人だ。1982年にCypress Semiconductorを創業、34年間CEOを務めてきた。

図1 最近のT.J. ロジャーズ氏 出典:Cypress Semiconductor video

T. J.は、いまだにエンジニア精神にあふれており、CEOは辞めてもテクノロジーに関してフルタイムで働きたいとして、Cypressに残る意向を示している。同社は新しいCEOを探し始めている。当分の間、エグゼクティブバイスプレジデント4名で日々の経営を運営していくが、T.J.はサイプレスの取締役会には残る予定で、重要なテクノロジーのプロジェクトを動かしていくリーダーになるとしている。

これまでT.J.は、自分が使う時間の30%をテクノロジーとキープロジェクトのためにとって来た。これによって高い価値をサイプレスにもたらしてきたという自負がある。T.J.はこの3月に68歳になったばかり。半導体ビジネスの新しいトレンドには常に目を向けており、未来には未来に合ったトレンドがある。

筆者は10年前の2006年に、カリフォルニアでT.J.ロジャーズ氏にインタビューしたことがある。当時は、EDN JapanでEDN誌50周年記念のための特集を企画し、「エレクトロニクスの50年と将来展望」という特別記念号を2007年1月に発行した。この中のトップインタビューで、T.J.のほか、リニアテクノロジー会長のロバート・スワンソン氏、ナショナルセミコンダクタ(現TI)CEOのブライアン・ハラ氏、テキサスインスツルメンツ(TI)会長のトム・エンジボス氏、スタンフォード大学教授の西義雄氏にインタビューした。すべて魅力的な人ばかりだった。

T.J.ロジャーズ氏のオフィスでは、ジョギングを終えて、なんとジャージー姿で出てきた。このため、特別号に掲載する写真は、別にいただくことにした。T.J.はスタンフォード時代にVMOSFETを発明し、その特許をAMI社に売却、1975年にスタンフォードで博士号を取得したのちAMIに入社しVMOSの集積回路を目指して開発リーダーに迎えられた。VMOSの商用化を目指したが、当時はプレーナ技術ではないV字型のMOSFETの歩留まりがどうにも上がらず、1980年にAMIとしてVMOS技術を断念し、T.J.はAMIを退社した。その後AMDに入り、当時CEOとして有名なジェリー・サンダース氏から半導体ビジネスを学んだとインタビューで述べている。

スタンフォード時代からシリコンバレーでは起業することが学生の間で話題になっていており、T.J.もいつかは起業したいと考えていた。シリコンバレーは典型的な米国ではない。もちろん日本的でもない。企業家精神にあふれた街だ。AMDでは半導体ビジネスで成功するコツを学んでいたので、何とかして起業したいと思い、1982年にAMDを飛び出した。

飛び出す前からベンチャーキャピタル(VC)とも付き合うようになったが、AMIでVMOSの事業化に失敗した話がシリコンバレーで伝わっていたため、VCのT.J.に対する評価は低かったと述懐している。当時は折しも日本の半導体メーカーが米国のコンピュータメーカーに進出しており、特にDRAMでは米国メーカーを打ち負かす存在になってきたため、T.J.は米国の半導体産業を立て直さなければ日本に負けてしまう、とVCを説得、1982年12月1日、VCから750万ドルの資金を調達、サイプレス(Cypress Semiconductor)を設立した。

当初の戦略製品は高速SRAMだった。当時の日本の半導体企業が優れていた点は品質だった。このため、サイプレスは日本を見習い、高品質の高速SRAMを開発した。当時の米国半導体メーカーには不良率がppm以下の製品を持つ企業がなかったため、サイプレスの狙いは当たった。T.J.のすごさは、良いものは良いと評価できる能力であり、そのためなら良いところから学ぶという謙虚な姿勢である。今の日本の経営者が足りないのは、このような謙虚な姿勢である。

1990年代に入り、日本の半導体は没落していくが、その問題は二つあったとT.J.は分析する。一つは製造コストが高いこと、もう一つはイノベーションが生まれてこないこと、だ。いわば日本製品は品質が高いがコストも高い。そこでサイプレスは、品質を維持したまま製造コストを下げることに注力した。この努力が現在のサイプレスの看板商品であるpSoC(プログラム可能なシステム-オン-チップ:ピーソックと発音)になった。pSoCはアナログ回路をプログラムできるマイコンであり、ソフトウエアで機能を変えられるチップである。ユーザーがソフトウエアで機能を変えられるICは、開発のサイクルタイムを短縮できる。このことはトヨタのカンバン方式から学んだという。

さらにT.J.が天才と言われるゆえんは、半導体のトレンドをよく見ている点だ。10年前のインタビューで述べていたことだが、半導体は、微細化技術とソフトウエアと設計が三位一体になって発展すると明言したことだ。このことは今の時代を言い当てている。今は、微細化の比重がさらに下がり、ソフトウエアと設計開発ツールが半導体ビジネスを決める要素となっている。T.J.が10年前に、「サイプレスはNo More

Moore(もうムーアの法則は要らない)だ」と言ったことに今は誰しも同意するだろう。また、日本からイノベーションが生まれないことを危惧していた点も、その通りだけに気になる。

(2016/05/03)

テクノロジーで語られる聖杯とは

(2016年4月25日 20:10)最近、Holy Grailという英語をインタビューやビデオ会見などで聞くようになった。辞書を引くと、「聖杯」とある。聖杯とはキリスト教の最後の晩餐に出てくる杯を意味することに由来する言葉であり、何度か聞くうちにわかったことは、非常に高く手が届かない所にあるという意味で使われるようだ。

1年前、フレキシブルエレクトロニクスの取材で英国ケンブリッジのNovalia社を訪問した時にこの言葉を初めて聞いた(取材の紀行は「急ぎ足の英国出張記」(参考資料1)参照)。その後、ビデオ会見でも2度聞いた。最初はNovalia社のドクター・ケイト・ストーンCEO(図1)を取材した時だ。フレキシブルエレクトロニクスの基本となっている、プリンテッドエレクトロニクスでトランジスタを作るのはもはやHoly Grailだと述べた。つまり、いくら努力しても目標が遠すぎて、到達することが難しすぎる、というたとえで使っていた。

図1 Novalia社のCEOであるDr. Kate Stone氏

プリンテッドエレクトロニクスでトランジスタを作る研究は10年以上も前から世界中の研究者が手掛けてきたが、いまだにろくな性能のモノが研究試作レベルでさえ出来ていない。世の中に出回っているシリコンCMOSでは、世界を変えるような素晴らしい性能でムーアの法則と共にさまざまなガジェットや機器の機能を実現してきた。かつて有望と言われたGaAs集積回路でさえ、微細なシリコンCMOS集積回路は凌駕した。

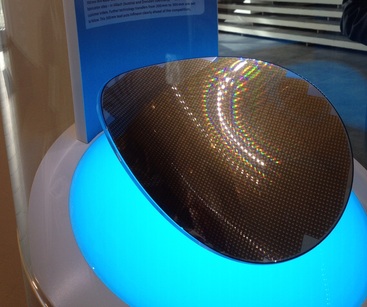

つまり、これからのプリンテッドエレクトロニクスは、論理回路やメモリなどの演算にシリコンを使い、センサや配線、ディスプレイなどをプリントなどで形成する方法が主流となろう。これをフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)と呼び、FHE アライアンスという組織までできた。幸い、シリコンCMOS ICの中でも先端的な製品は直径300mmのシリコンウェーハ(円盤)を用いて、回路を形成するが、焼き付けた回路が完成するとウェーハの0.8mmという厚さを0.1mm程度まで薄く削る。その後、ダイシングと呼ばれるチップ化工程を短縮するためであり、薄い分だけ熱抵抗が下がり発熱対策にもなる。0.1mmすなわち100µmほどに薄くなると単結晶のシリコンといえどもフレキシブルになる。図2はドイツのインフィニオン・テクノロジーズで製作した300mmの完成ウェーハだが、薄く削った後ではポテトチップのようにフレキシブルに曲がってしまう。シリコンでなくてもガラスでも100µmまで薄くなると丸めることができる。

図2 ドイツInfineon Technologiesが製造しているパワー半導体の直径300mmシリコンウェーハ

これまでのApple WatchやFitBitの活動量計のようなウェアラブル端末では、まだフレキシブル基板を使っていない。固いプラスチック基板にICなどを搭載して形成しているが、さらに曲線形の人間の体に合った端末を目指すのなら、フレキシブル基板に薄いシリコンを使う回路がふさわしい。フレキシブル回路基板はすでに小型の端末や時計などの製品で実績がある。加えて、有機ELディスプレイはフレキシブル基板上に作り込むことができるようになっている。さらに、全固体リチウムイオン電池でさえ、フレキシブル基板上に形成できるようになってきた。これからのウェアラブル端末にはFHEが使えるようになってきている。

これまで研究のための研究として良いテーマであったフレキシブルエレクトロニクス、あるいはプリンテッドエレクトロニクスは、薄いシリコンCMOS集積回路を搭載することで商用化が見えてきた。FHEアライアンスは製造装置や材料などのサプライチェーンを確立しなければならず、昨年10月に半導体製造装置・材料の協会であるSEMIの傘下になった。このことで、フレキシブルエレクトロニクスの商用化は早まったといえよう。

一足早くプリンテッドエレクトロニクスを商用化しているNovalia社は、フレキシブルに重点を置いていないが、すでに米国や香港、オーストラリアなどで製品を販売している(参考資料2)。同社は紙に配線やタッチパネルのセンサを印刷して作り、固いプリント基板にシリコンICを実装している。タッチセンサに触れるとドラムやピアノなどの音が出るという仕掛けである。ピアノには厚手のボール紙に鍵盤を描き、その下にタッチセンサを配置する。ドラムには丸い模様を描き、そこをタッチするとドラムの音が出る。これを広告代理店が採用し、いくつかの企業広告に使っており、街行く人がタッチして音を楽しんでいる。ただし、これまでのところは紙に印刷するエレクトロニクスであり、必ずしもフレキシブルではないが、早晩フレキシブルに手を広げることは時間の問題である。

最後に、インタビューしたドクター・ケイト・ストーンの経歴も実は、Holy Grailから商用化への転身をよく表している。彼女はケンブリッジ大学で博士号を取得した才女であるが、その時のテーマは、単電子トランジスタの研究だった。これこそ、研究のための研究であり、実用化は遠い話のテーマであり、彼女が純粋な研究者だったことを物語っている。教授がプラスチックロジック社を設立したため一緒に参加し、印刷技術で作る電子ブック(アマゾンのキンドルのような製品)を目指したが、何年たっても実用化できなかった。結局、プラスチックロジックを飛び出し起業した。

今度は、商用化を第一に考え、これまでの新技術ではなく古い技術で実現することを考え続け、最新のトレンドである、エクスペリエンスを採り込むことをじっくり考え、面白いタッチセンサベースの楽器を作り出した。これまでの先端新技術ばかりの考えをガラリと変えるために考えたことは、Cleansing(浄化するように)、Immersive(仮想現実のように没頭するような)、Emotional(感情が高まるような)、Experience(体験)であった。紙から魔法を生むような製品を作ろうとしたのである。

(2016/04/25)

参考資料

パソコンは斜陽産業、インテル12,000人をレイオフへ

(2016年4月20日 23:27)インテルは、2016年第1四半期の売り上げがGAAP(米国会計基準)ベースで前年同期比7%増の137億ドル、利益は同3%増の20億ドルと好調な業績を示した。しかしながら、インテルの主力製品であるパソコン用のプロセッサ部門(クライエントコンピュータグループ)の売り上げは1.7%増の75億4900万ドルと伸びが鈍化している。

市場調査会社のIDCによると、2015年における世界のパソコン市場は、前年比10.4%減の2億7622万台と3億台を大きく割ってしまった。こういったパソコン市場に対して、インテルが1.7%増とわずかながら成長できたのは、ウルトラブックや2-in-1システムなどのモバイルパソコンへシフトしてきたからだ。もちろんデクストップやタブレット向けなどのCPUも生産してきたが、これらの落ち込みをモバイルへシフトすることで何とかパソコンの落ち込みを支えた。

インテルは、成長の期待できないパソコンから、ハイエンドのデータセンター向けCPUとIoT(Internet of Things)向けのCPUの分野へと力をシフトしてきている。この第1四半期のデータセンターグループの売り上げは、8.6%増の39億9900万ドル、IoTグループは22.1%増の6億5100万ドルを急増させている。その他、フラッシュメモリのような不揮発性メモリや買収したアルテラのプログラマブルソリューショングループなどを合算したグループは31%増の15億300万ドルだが、アルテラ買収で売り上げが増えた分は3億5900万ドルで、これがなければほぼ横ばいとなっていた。

結論としてインテルは増収増益だったが、決算発表と同時に全世界で1万2000人のレイオフを計画していることも明らかにした。これはパソコン向けCPU企業から、クラウドやスマートコネクトコンピューティングデバイス企業へと転換を図ろうとしているからだ。

長期的にはパソコンはやはり落ち目の産業である。このためインテルはデータセンターおよびIoTビジネスを成長エンジンとなるビジネスへとシフトさせている。そのためには不揮発性メモリとFPGAビジネスが欠かせない。市場が小さくなっていくパソコン事業にさっさと見切りをつけ、成長が見込めるデータセンターやIoTの分野へとカギを切り、パソコン事業を縮小するため、2017年の半ばをメドに、全社員の11%に当たる1万2000人をレイオフする、とCEOのブライアン・クルザニッチ氏(写真)が全社員に向けた電子メールで述べている。

インテルはパソコン市場に陰りが見え始めた頃から、さまざまな手を打ってきた。通信事業やワイヤレス充電、セキュリティビジネス、さらには組み込みシステムなどへと手を広げてきた。つまり、研究開発の手は緩めず、パソコン以外の伸びそうな分野を探してきた。最近になってようやく、クラウドコンピューティングとIoTの成長が見えてきたから、この事業部に力を入れ、パソコンに代わる主力ビジネスへとシフトしてきた。

2013年11月にインテルがIoT事業部を作ると記者会見を行った時、来日した事業部長に確認すると、ゲートウェイから上位のレイヤーを狙っていると述べた。この時、インテルはコンテンツマネジメントシステム(CMS)のようなデジタルサイネージの番組プログラムソフトウエアを発売すると発表した。インテルは半導体のシリコンだけではなく、ソフトウエアまでも販売する企業へと変わってきたと感じた。このIoT事業が四半期に6億ドルを稼ぐ部門に成長したのである。

こういったインテルの動きと全く対照的なのが、いまだにパソコンにしがみつく東芝、富士通、VAIOである。それを統合しようとした政府系ファンドや官僚である。インテルは利益が出ている時にパソコン用CPU部門を整理しようとしているのである。もちろん、パソコン部門を切ってしまう訳ではない。小さくしようとしているのである。これまでのような成長は期待できないは反面、パソコンがなくなることはないだろうから、市場規模に合わせて縮小していく。これに対して、3社の統合は大きくしようとしているのである。どう考えても縮小する市場に逆らっているとしか思えない。最初から無謀な計画である。

(2016/04/20)

パソコン統合白紙撤回の意味

(2016年4月15日 22:08)東芝と富士通、そしてVAIOの株式の9割を持つファンド、日本産業パートナーズの3者は、合併交渉を白紙に戻すことになった、と4月15日の日本経済新聞が伝えた。この統合話に対して最初から疑問符を持ったのは筆者だけではないだろう。今後、成長が期待されない分野で3つもの会社が統合することに対して未来を全く感じないからだ。

パソコンビジネスは、もはや成長産業から脱落した。これは世界のIT産業では常識である。パソコン事業から脱却が遅れた企業は業績が悪く、いち早くハイエンドのサーバあるいはモバイルに事業をシフトしたところは業績が良い。典型的な例が中国のレノボだ。同社が中国市場でパソコンが伸び盛りの時期にIBMから事業を買い、飽和が始まってからもNECからも購入、事業を拡大した。パソコンがその飽和状態から下降状態に移り始めた3年前には、パソコン事業からスマートフォン事業へと軸足を移した。

国内の東芝、富士通、VAIOの3社はいつまでもぐずぐずと各社のパソコン事業を引きずってきたツケが回ってきた。これから統合しようという訳である。シャープの役員たちが経営していなかったことが暴露したと同じように、これらの企業も実は決断できずに、経営などしてこなかったといえる。決断が遅く、ただいたずらに時間を伸ばしてきただけにすぎないからだ。きちんと「経営」していれば、落ち目のビジネスであることをいち早く理解し、さっさと見切りを付けるなり、閉鎖するなりするなり決断していたはずだ。もはや、残された道はない。

発展途上国でさえ、もうパソコンビジネスはいらない。途上国は、パソコン時代を経ずにいきなりモバイルビジネスへと行っているからだ。電話回線を引かずにいきなり携帯電話に入ったことと同じである。現実にソフトウエアやサービスビジネスは、パソコンからモバイルへシフトしている。このブログでさえ、パソコンよりスマホで記事を読む読者の方が多くなっている。インターネット広告はパソコンからモバイル広告へと売上はシフトしている。全てがパソコンからモバイルへシフトしているのである。最近の学生は、パソコンを打てなくてもスマホは自在に使える。パソコンにこだわる限り、これらの企業に未来は見えない。

売却しない道はあるのか。あるとすれば、他の道へシフトすることだろう。パソコン事業をやってきた以上、CPUやメモリを中心とするコンピュータ事業が最も近道だろうが、よほどのハイエンドや、特長を出さない限り成功しないだろう。パソコンの組み立てだけなら、中国やEMS(製造専門の請負サービス業者)にかなわないからだ。

例えば、ハイエンドのサーバでは、これまでIntelのx86アーキテクチャを使ったIAサーバが伸びてきたが、最近のハイエンドではCPUコアを複数集積するSoC(システムLSI)で性能を上げる手法が使われ始めている。つまりCPUコアの並列処理とメモリ内蔵の1チップ化であり、拡張可能なIO構成を採用するという動きである。1チップの性能を上げると共に、さらに性能を上げたい場合には、チップを並列につなぐだけで済むような拡張性を持たせることが重要になる。

1チップ化では、ARMとMIPSのCPUコアを使うビジネスになる。スーパーコンピュータのアーキテクチャも従来のCPU並列から、メモリを大量に搭載したSoC並列へとシフトしつつある。処理速度のボトルネックがメモリとCPUやGPUとのアクセスであることが多いからだ。だから1チップでメモリとCPUコアを集積するのである。こういった市場はベンチャーでさえ参入している。

ハイエンドサーバにいかなければ、モバイルだろう。スマホは実はもっと画面の大きな5~7インチのファブレット(Phablet)が強く望まれているという調査報告が最近、エリクソンがから出ている(参考資料1)。7インチは通話できる最大の画面だが、通話を嫌うなら、Bluetoothのヘッドセットで通話すればよい。モバイルは今後も間違いなく伸びる。

どの分野に行くにせよ、社長は速く決断しなければならない。さもなければシャープの二の舞になる。つまり、売り時を逸して、買いたたかれ、結局、大損する。東芝、富士通とも決断を速くすることが売り買いのタイミングを支配することになる。本当に「経営」できるかが、各社の社長に問われている。

参考資料

1.

Ericsson Mobility Report, 2015年6月

(2016/04/15)

ニッポン半導体のシェアがついに8%に

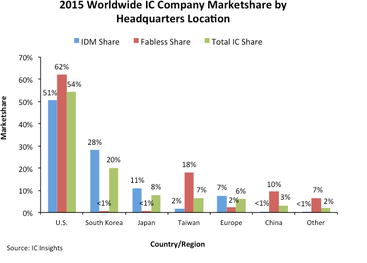

(2016年4月14日 15:56)かつて、世界の半導体市場の50%以上を勝ち取った日本の半導体企業のシェアが2015年にはわずか8%にまで落ち込んでしまった(図1)。これは調査会社のIC

Insightsが発表したもの。この凋落ぶりは今更いうまでもないが、つい2010年には14%に落ちたという報道があったばかりだが、わずか6年でその半分になったということだ。

図1 半導体企業国別シェア 出典:IC Insights

半導体産業は、世界では依然として伸びているのに日本だけが沈んでいる、という特長がある。実はこの特長を国内電機大手の経営者が理解していなかったことが最近の動きから見て取れる。シャープは言うまでもなく、パナソニックはリストラこそ推進して利益はわずかばかり生み出せるようになったものの売り上げは下降線をたどっている。実は日立もそうだ。東芝は言うまでもない。

企業経営戦略の重要なことは、世の中の動きと自社の強みをリンクさせることだが、これが全くなされていないのである。唯一、三菱電機はパワーエレクトロニクスで強みを発揮し、かつ半導体のR&Dにも力を入れている企業だ。横並びの日本のライバルだけを見て進んできた日本の電機の弱さがここにある。

電機がリーマンショック以降、ダメなことがわかったのにもかかわらず、それを半導体事業が悪かったからという言い訳にしてきた。だから本当の病巣を見つけられなかった。東芝は民生・家電が2014年も15年も大きな赤字を出したのにもかかわらず、最近になるまでリストラに着手できなかった。シャープ、パナソニック、ソニーなどの民生家電メーカーも全く同様だ。

かつてのソニーは独自の面白い製品を続々開発し、パナソニックなどが2番手戦略で追いかけてきた。トランジスタラジオ、ウォークマン、CD-ROM、MDディスク、プレイステーション、ハンディカメラなど世界的にも価値の高い商品や、リチウムイオン電池、CCDイメージセンサ、高密度実装基板などの技術製品も生み出していた。1980年代は商品寿命が7~10年もあったから、この戦略で成功した。しかし、商品寿命の短い今はかつてのこの戦略が使えない。そのソニーも独自製品を生み出せない体質に変わってしまった。

だからこそ今は社員・経営陣が揃って知恵を絞らなければならないのに、「前例がない」「実績がない」などの言い訳で新しい技術やビジネスを拒絶してきた中間管理職と、それをコントロールできなかった経営陣が最大の病巣だった。新しい技術やビジネス、市場に向かうのに、実績を求めるという、その問いかけ自身、変でしょう。

ソニーが成功してきた裏面照射型CMOSセンサは、上司が商品化は無理という理由を100も並べて開発を否定したのに対し、当時の開発者は粘りづよく説得を繰り返し、最後は開発を認めてもらったという。この熱意が今日の成功を築いた。しかしこれはソニーの中の例外ストーリーだ。今のソニーの商品で、2000年以降の独自新開発品は、このCMOSセンサ以外一つもない。過去の栄光を食いつぶしているだけ。外国人経営者もひどかった。ロンドンの自宅に住み、毎週ファーストクラスでニューヨーク、東京と世界一周旅行を繰り返してきたと言われている(元ソニー社員)。東京に住んだことのなかったソニーの社長だった。しかも、ソニーが赤字でも数億円という報酬を平気で毎年受け取ってきた。米国企業の経営者だとありえなかった。

日本の電機メーカーの将来が暗いのは、差別化するためのカギとなる半導体とソフトウエアの内、半導体を手放してしまったことだ。それなら、米国や台湾のファブレス半導体と密接な関係を持てばよいのだが、それさえしていなければ、電機は今後ますます暗くなるだろう。ちなみにパナソニックはわずか半年前まで中期計画の目標を10兆円としていたが、早くも8兆円に下方修正した。

話を元に戻して、米国の半導体企業は、54%と過半数のマーケットシェアを占めている。すなわち米国では半導体ビジネスは成長産業なのである。米国の次は韓国の20%である。ただし、これはほとんどメモリだけ。日本は8%で、まだ第3位ともいえる。しかし、4位の台湾は7%と迫ってきている。

ここで定義している国は、半導体企業の本社がある国のことである。例えば、韓国Samsungは米国テキサス州オースチンに工場があるが、韓国企業と定義している。同様にインテルは、アイルランドと中国に生産工場を持つが、米国企業としている。買収した企業も同様に扱っている。例えば英国第1位のファブレス半導体だったCSR社を米国のQualcommが買収したため、今は米国企業となった。日本でもエルピーダメモリを買収したのはMicronだから、その広島工場は米国企業である。

図1の半導体シェアを見て気づくことは、日本と韓国の半導体はファブレス企業がほとんどいない点である。設計と製造を一つの会社が持つIDM(垂直統合のメーカー)がほとんどという構造だ。日本と韓国にファブレス企業がほとんどいないということは、韓国は今のところはメモリで潤っているから、まだましだが、いずれ日本と同じ運命をたどることを示唆している。

半導体産業が活発な米国では、ファブレスが非常に多く、台湾、中国が続いている。特にファブレスで日本が中国に抜かれていることは、日本の技術力そのものに疑問符がついているようなもの。というのはここ10年間、日本はファブレスやファブライトを目指してきたのに、その成果がほとんど上がっていないように見えるからだ。日本は得意な製造技術を捨て、得意ではないファブライトやファブレスにシフトしてきたが、それは大きな失敗であったことを認めなければならないだろう。

2010年に「一刻も早く日本はファウンドリを設立すべき」とブログで訴えたが(参考資料1)、残念ながらその声は届かなかった。その間、Samsungがファウンドリ事業を始め、Intelさえも始めた。製造だけを請け負うファウンドリというビジネスをなぜ日本はこうも嫌い、売り上げも利益も出せずに沈んでいくのか。モノづくりの得意な日本に向いた半導体製造請負サービス、すなわちファウンドリを嫌い続けた結果がこの8%シェアという数字だった。

ファウンドリビジネスの得意な台湾は、日本と違いブランドを表に出すよりは実を取るビジネスを好む。これに対して日本は、武士は食わねど高楊枝、見栄を張るだけで、ひたすら沈み、デフレをまっしぐらに走っている。この姿は半導体ビジネスだけではなく、ニッポンそのものをよく表しているようにも見える。

参考資料

1.

一刻も早く日本はファウンドリを設立すべき、セミコンポータル(2010/10/29)

(2016/04/14)

賢くなるIBMのニューロチップ

(2016年4月 6日 23:31)人間の頭脳に一歩近づく、ニューロ半導体チップ「TrueNorth」をIBMが開発した(図1)。これまでの人工知能やコンピュータとは全く異なる仕組みで、CPUやGPUなどのノイマン型アーキテクチャではない仕組み、ニューロモーフィック技術を導入した。これまでのコンピュータは計算が得意な論理的な思考に基づいたマシンであったのに対して、ニューロコンピュータは、細部は違っているかもしれないが全体的には合っているといった感情的なマシンである。どちらも学習させることはできる。半導体の量産工場を捨てたIBMがニューロチップを開発したのはなぜか。

図1 IBMが開発した1600万ニューロンのボード

IBMは、これまで実施してきた延べ2万8000名の世界の経営者へのインタビューの結果をC-Suite Studyという調査レポートに昨年まとめ、一つの結論を出した。現在はウーバライゼーションという脅威にさらされていることが明確になり、これまでの業界と業界との境界があいまいになってきたことを指摘した。つまり、ウーバー(Uber)社というスマホのアプリ開発会社がタクシー業界に対して脅威を与えるようになってきたことを指す。これは、スマホのアプリを使って、近くに手の空いているドライバーがいれば、その車をタクシーのように目的地に連れて行ってもらえるというサービスだ。タクシー業界にすれば突然、インターネットのアプリ会社がライバルになった訳だ。同様なことはインターネット時代にはこれからも十分起こりうる。全く縁もゆかりもなかった産業が突然ライバルになる時代に入ったのである。だからビジネスの境界線を再定義しなければならないという。

こういった脅威にさらされる今、企業にとって最も大事な要素は何か。IBMのC-Suite調査によると、2004年時点では、1)市場の変化、2)人材・スキル、3)マクロ経済要因、4)法規制、5)テクノロジー、という順番だった。ところが2012~2015年はずっと第1位がテクノロジーである。第2位が市場の変化、第3位が法規制となっている。つまり、企業はテクノロジーを身に着けて、企業防衛しなければ生き残れない時代に入った、ことを意味している。

一企業としてIBMが追及するテクノロジーがコグニティブコンピューティングである。コグニティブコンピューティングとは、膨大なデータを理解し、整理し、その意味を推論し、継続的に学習するシステムだとしている。IBMはすでに「ワトソン」を持っているが、それをさらに進化させたい。もし「日本の首都はどこですか?」とコンピュータに尋ねれば、「80%は東京です」と答えるという。なぜ100%ではないのか。日本の文化や歴史、社会、政治などのデータを多数入力しているから、かつての平安京や平城京の時代のデータも入っているためだ。そこで「現在の日本の首都はどこですか?」と問えば、間違いなく「東京」と答える。

IBMはコグニティブコンピューティングをもっと賢く、もっとフレキシブルに、もっと多くの言語にも対応できるように、テクノロジーを進化させていく。そのために必要な技術は、半導体、ハードウエア、ソフトウエア、サービスである。この四つの要素はどれが欠けても成功しない。

今回IBMは、54億トランジスタを集積したニューロ半導体を開発し、このチップをさらに16個実装したボードを数枚搭載したマシンをローレンスリバモア国立研究所に納入した。インテルのマイクロプロセッサよりも多くのトランジスタを集積しながら、このチップの消費電力はわずか70mWしかない。2桁以上小さい。

人間の頭脳は、よく知られているように左脳と右脳があり、左脳は論理的な思考を、右脳は感情をつかさどる。従来のノイマン型コンピュータは左脳に相当する。左脳だけではコンピュータは人間に近づけない。そこで感情や雰囲気などを理解する右脳を担うコンピュータとしてコグニティブコンピュータを生み出した。今回のチップはこの右脳用コンピュータチップである。

なぜIBMはニューロコンピュータを開発したのか。最近はコグニティブコンピュータや人工知能は、膨大なデータを理解し、整理し、意味を理解して、学習を続けるという作業を従来のノイマン型コンピュータでも実行できる。たとえばファブレス半導体のエヌビディア社のグラフィックスチップを使った並列処理コンピュータでも可能である。しかし、従来のCMOS技術によるGPUだと消費電力が200~300Wと膨大になるため、冷却が欠かせない。そこでIBMが目指したのは、ノイマン型コンピュータとは全く違うアーキテクチャのニューロモーフィックを使い消費電力の削減を狙った。人間の頭脳はコンピュータほど熱くはならないから、人間の脳の仕組みと同様の神経細胞のネットワークを模倣した。

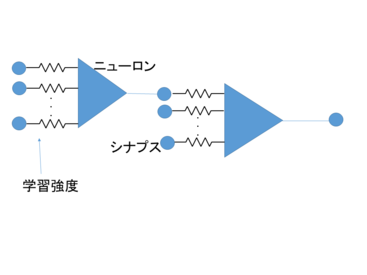

図2 多入力・1出力のニューロン等価回路 このニューロンを1000億個以上つなげたものが小脳になる

人間の神経細胞は、電子回路でいえば、多入力・1出力のコンパレータで表わされる(図2)。入力に電気抵抗を加え、学習によってその抵抗値を変える。こういった神経細胞が人間の小脳だけで1000億個も含まれているという。IBMが開発した半導体チップには100万個のニューロン(神経細胞)が集積されているため、これを16個並べたボードは1600万個のニューロンに相当する。このボードを6枚並べてようやく1億ニューロンになる。IBMは長期的に100億個のニューロンを持つコンピュータを作るという目標を持っている。

(2016/04/06)

ニッポンはBluetoothを復活できるか

(2016年4月 1日 09:14)2000年前後、日本の半導体や部品メーカーは、近距離無線規格のBluetoothの半導体チップやモジュールで世界のトップレベルを走っていた。しかし、モジュールや半導体チップを製品化しただけで、インターオペラビリティ(相互運用性:どの企業の製品ともつながることを実証するための試験)には全く関心を示さなかった。その割に、Bluetooth市場がなかなか立ち上がらない、とイライラしていた。当時の競合はWi-Fiだった。BluetoothかWi-Fiか、という見出しが雑誌やメディアを飾っていた。

そのような中、英国の小さなファブレス半導体ベンチャーCambridge

Silicon Radio(ケンブリッジシリコンラジオ:CSR)社は、欧州でのBluetooth普及に向けて、標準化活動やインターオペラビリティ(相互運用性:Interoperability)に力を注いでいた。プロトコルスタックやペアリング手順などをいくら策定しても、さまざまなメーカーのいろいろなデバイスたちが本当につながるかどうかは別問題。細かい作業の一部が違っていたり、レシピを一部間違っていたりしたらつながらない。どのメーカーのどの製品ともしっかりつながり、規格に不備がないか、バグがないか、十分テストする必要がある。いくらハードウエアの製品が出来ても、きちんと実証実験していなければ不備はつきものとなる。

Bluetoothチップを設計していたファブレスのCSR社は着実にBluetooth製品の実証実験をさまざまなユーザーを対象に行い、規格の不備がないかチェックしていた。そのために2年くらいかけた。どの製品とも接続できることがわかれば、後は量産体制に入ればよい。幸い、欧州にはBluetoothヘッドセット製品が爆発的に売れた。クルマを運転しながら携帯電話をかけると罰則が厳しいからである。耳にかけるスティック状のヘッドセットをかけていれば、両手は自由に使えるから、カーブでのハンドル操作が不安定になることはない。安全を保ちながら、通話できる。

その間、日本のメーカーはしびれを切らし、Bluetooth事業を縮小したり、撤退したりするところが現れた。おまけに日本の交通では、いまだにそうだが、携帯電話をしながらハンドルを切る運転手が後を絶たない。Bluetoothヘッドセットを身に着けても通話していると気が散るからあまり効果はない、という説や噂さえ飛んだ。クルマを乗る人がBluetoothを使っているという話をほとんど聞かない。このためBluetoothの普及が欧州や北米に比べて大きく出遅れてしまった。一般の消費者にはBluetoothという言葉さえ、なじみがない。

ところが、スマートフォン時代になって状況が一変した。iPhoneには最初からBluetooth機能が搭載している。クルマにBluetoothを取り付け、ハンズフリー対応の音響チップを載せたカーナビなら、簡単にハンズフリーで通話ができるようになった。ディーラーでもBluetoothはなじみ深くなった。AndroidスマートフォンでもBluetooth内蔵の機種は増えた。日本でもようやくBluetoothが普及し始めたのだ。ルネサスエレクトロニクスやロームなどBluetoothチップに開発ツールやソフトウエアの提供もしている企業も増えている。Bluetoothの規格そのものも進化している。データレートの高速化や高出力による長距離通信化に加え、ビーコンやメッシュネットワークが登場してきた。

図1 Bluetooth SIG加入社は増加の一途

iPhoneのBluetooth機能を使って、ビーコンを活用すると、商店街や店舗を活性化できるようになる。Bluetoothビーコンは、1個数千円で購入できるほど安い、Bluetooth電波の発信機である。お店に置いたビーコンを動作させておき、iPhoneやBluetooth内蔵機種の所有者が店に近づくと、その日の特売状況やクーポン、ポイントなどのサービスをスマホの場面に送ることができる。そのような情報を受け取ると、その店に入るつもりがなかった人でも、ついのぞいてみようという気になる。来客を増やすのにはもってこいの手段となる。

先日、来日したBluetooth SIG(Special Interest Group)開発計画ディレクターのスティーブ・へーゲンデルファー氏によると、Bluetoothビーコンは農業にも使われ始めているという。今年のInternational CESでアグリシンク社が広大な農地の周囲にビーコンを配置し、Bluetooth受信機のあるトラクタを使ったデモを見せた。トラックが農地の端まで来ると1列の刈り取りを知らせてくれ、重量センサも取り付けておくので、その重量データをクラウドに飛ばせば、農家からたとえ見えないほどトラックが遠くにいても、刈り取った作物の重量を即座に知ることができる。トラックが戻ってから重量を測りなおせば、途中で作物を落としたり、盗まれたりしても検出できる。

図2 Bluetooth SIG開発計画ディレクターのスティーブ・へーゲンデルファー氏

衛星からのGPS電波が入らない地下街やビル内にいる歩行者の動きもビーコンを多数配置していれば、その位置がわかる。一つのビーコンが強くなると近づき、弱くなると遠ざかることがスマホで検出できるからだ。

Bluetoothは、スマートハウスやスマートビルディングで配置された、ZigBeeのようなメッシュネットワークにも対応できる。元々Bluetoothは親機と子機の関係で最大8台の子機しか接続できない。それを端末から端末へデータを飛ばしながら最終的には親機に接続する、アドホック的なメッシュネットワークに合うようにプロトコルを開発したため、最大6万4000台の端末まで接続できるようになる。Bluetooth

Mesh規格は現在策定中で、今年中には決まると見られている。これが決まれば、スマートハウスやスマートビルディング、劇場などの照明装置を数百台設置しても、例えばiPhoneのアプリから全て調整できる。

この規格を提案した企業も実は、CSRであり、CSR Meshという技術をIEEE標準化委員会に提案した。CSRの持つBluetooth技術を求めてクアルコムが昨年CSRを買収した。ワイヤレス通信ならすべてをカバーしたいクアルコムにとって、最も欲しい企業だった。ライバルのブロードコム社がBluetoothに強いからだ。スマホのおかげでBluetoothは日本市場でこれから復活する可能性はある。

(2016/04/01)